Estudios De Dialectología En La Campiña Sur De Badajoz

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Organizaciones De Consultas Y Reclamaciones, Procedimientos Y Direcciones De Interés

8 ORGANIZACIONES DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES, PROCEDIMIENTOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 8.1. Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC). 8.2. Asociaciones de Consumidores. 8.3. Escuelas Permanentes de Consumo. 8.4. Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEX). 8.5. Consorcio Extremeño de Información al Consumidor. 8.6. Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas. 8.7. Confederación Nacional de Sordos Españoles (CNSE). Guía del consumidor con discapacidad en Extremadura ◢ 8.1. ¿QUÉ SON LAS OMICs? Los consumidores tienen derecho a recibir una veraz, completa, objetiva y eficaz in- formación sobre las características esenciales de los productos, bienes y servicios puestos a su disposición en el mercado. La Constitución Española, en su artículo 51, establece que los poderes públicos ga- rantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedi- mientos eficaces, su seguridad, su salud y legítimos intereses económicos. Con la finalidad de facilitar a los consumidores la información y el asesoramiento preciso para el adecuado ejercicio de los derechos que la Ley les reconoce y en general, atender, a la defensa y protección de sus legítimos intereses. La Junta de Extremadura, mediante la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores de Extre- madura, regula en el Capitulo III de su Título I, el Derecho a la Información y Educación, propiciando la creación de oficinas y servicios de información al consumidor, de titularidad pública a través de las corporaciones locales atendiendo a criterios de eficacia y de mayor proximidad a los consumidores y mediante las Mancomunidades de Municipios. Estas Oficinas Municipales de Información al Consumidor se crean en el seno de las distintas corporaciones locales, gracias a los programas de apoyo subvencionados por la Administración Autonómica. -

EXTRACTO De Las Ayudas IX Convocatoria De Ayudas De La Estrategia De Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 De Campiña

NÚMERO 144 26690 Lunes, 27 de julio de 2020 EXTRACTO de las ayudas IX convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 de Campiña Sur para proyectos productivos en referencia a inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas. (2020061424) BDNS(Identif.):516714 BDNS(Identif.):516715 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es). Primero. Objeto. El presente extracto tiene como objeto establecer la convocatoria de la línea de ayuda a proyectos englobados en la actuación inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas. Esta convocatoria se publica al amparo de la Orden de 16 de enero de 2020, por la que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020, en la submedida 19.2 Apoyo para la realización de las operaciones, conforme a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo. La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca Campiña Sur de Extremadura Ahillones, Azuaga, Berlanga, Campillo de Llerena, Casas de Reina, Fuente del Arco, Granja de Torrehermosa, Higuera de Llerena, Llera, Llerena, Maguilla, Malcocinado, Peraleda del Zaucejo, Puebla del Maestre, Reina, Retamal de Llerena, Trasierra, Usagre, Valencia de las Torres, Valverde de Llerena y Villagarcía de la Torre. El sistema de ayudas en el marco del eje Leader tiene como finalidad la aplicación de estra- tegias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera al desa- rrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la mejora de la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales. -

Serie Vii Historia Del Arte Revista De La Facultad De Geografía E Historia Espacio, Año 2014 Nueva Época Issn 1130-4715 Tiempo E-Issn 2340-1478 Y Forma 2

ESPACIO, AÑO 2014 NUEVA ÉPOCA ISSN 1130-4715 TIEMPO E-ISSN 2340-1478 Y FORMA 2 SERIE VII HISTORIA DEL ARTE REVISTA DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA ESPACIO, AÑO 2014 NUEVA ÉPOCA ISSN 1130-4715 TIEMPO E-ISSN 2340-1478 Y FORMA 2 SERIE VII HISTORIA DEL ARTE REVISTA DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA http://dx.doi.org/10.5944/etfvii.2.2014 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA La revista Espacio, Tiempo y Forma (siglas recomendadas: ETF), de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, que inició su publicación el año 1988, está organizada de la siguiente forma: SERIE I — Prehistoria y Arqueología SERIE II — Historia Antigua SERIE III — Historia Medieval SERIE IV — Historia Moderna SERIE V — Historia Contemporánea SERIE VI — Geografía SERIE VII — Historia del Arte Excepcionalmente, algunos volúmenes del año 1988 atienden a la siguiente numeración: N.º 1 — Historia Contemporánea N.º 2 — Historia del Arte N.º 3 — Geografía N.º 4 — Historia Moderna ETF no se solidariza necesariamente con las opiniones expresadas por los autores. Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII está registrada e indexada, entre otros, por los siguientes Repertorios Bibliográficos y Bases de Datos: DIcE, ISOc (cindoc), resh, in-rech, Dialnet, e-spacio, uned, circ, mIaR, fraNcis, pio, Ulrich’S, sudoc, 2Db, erih (esf). UniversidaD Nacional de EducacIóN a DistaNcIa Madrid, 2014 SERIE VII · Historia DEl aRTE (NUEVa ÉpOCA) N.º 2, 2014 ISSN 1130-4715 · E-ISSN 2340-1478 DEpósito lEgal M-21.037-1988 URl ETF VII · hIstoria DEl aRTE · http://revistas.uned.es/index.php/ETFVII DiseñO y cOmposicIóN Ángela Gómez Perea · http://angelagomezperea.com Sandra Romano Martín · http://sandraromano.es Impreso en España · Printed in Spain Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. -

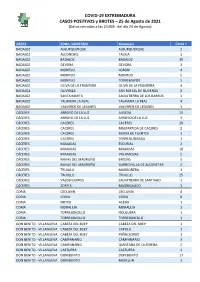

210825 Datos Covid- 19 EXT.Casos+ Y Brotes

COVID-19 EXTREMADURA CASOS POSITIVOS y BROTES – 25 de Agosto de 2021 (Datos cerrados a las 24:00h. del día 24 de Agosto) AREAS ZONA_SANITARIA Municipio Casos + BADAJOZ ALBURQUERQUE ALBURQUERQUE 2 BADAJOZ ALCONCHEL TALIGA 1 BADAJOZ BADAJOZ BADAJOZ 35 BADAJOZ GEVORA GEVORA 1 BADAJOZ MONTIJO LOBON 4 BADAJOZ MONTIJO MONTIJO 5 BADAJOZ MONTIJO TORREMAYOR 5 BADAJOZ OLIVA DE LA FRONTERA OLIVA DE LA FRONTERA 4 BADAJOZ OLIVENZA SAN RAFAEL DE OLIVENZA 2 BADAJOZ SANTA MARTA SALVATIERRA DE LOS BARROS 1 BADAJOZ TALAVERA LA REAL TALAVERA LA REAL 4 BADAJOZ VALVERDE DE LEGANES VALVERDE DE LEGANES 1 CÁCERES ARROYO DE LA LUZ ALISEDA 19 CÁCERES ARROYO DE LA LUZ ARROYO DE LA LUZ 3 CÁCERES CACERES CACERES 20 CÁCERES CACERES MALPARTIDA DE CACERES 2 CÁCERES CACERES SIERRA DE FUENTES 1 CÁCERES CACERES TORREQUEMADA 1 CÁCERES MIAJADAS ESCURIAL 2 CÁCERES MIAJADAS MIAJADAS 10 CÁCERES MIAJADAS VILLAMESIAS 2 CÁCERES NAVAS DEL MADROÑO BROZAS 3 CÁCERES NAVAS DEL MADROÑO GARROVILLAS DE ALCONETAR 2 CÁCERES TRUJILLO MADROÑERA 1 CÁCERES TRUJILLO TRUJILLO 25 CÁCERES VALDEFUENTES SALVATIERRA DE SANTIAGO 1 CÁCERES ZORITA MADRIGALEJO 1 CORIA CECLAVIN CECLAVIN 4 CORIA CORIA CORIA 9 CORIA HOYOS ACEBO 1 CORIA MORALEJA MORALEJA 1 CORIA TORREJONCILLO HOLGUERA 1 CORIA TORREJONCILLO TORREJONCILLO 1 DON BENITO - VILLANUEVA CABEZA DEL BUEY CABEZA DEL BUEY 1 DON BENITO - VILLANUEVA CABEZA DEL BUEY CAPILLA 1 DON BENITO - VILLANUEVA CABEZA DEL BUEY PEÑALSORDO 1 DON BENITO - VILLANUEVA CAMPANARIO CAMPANARIO 3 DON BENITO - VILLANUEVA CAMPANARIO QUINTANA DE LA SERENA 2 DON BENITO - VILLANUEVA CASTUERA CASTUERA 1 DON BENITO - VILLANUEVA DON BENITO DON BENITO 17 DON BENITO - VILLANUEVA DON BENITO MEDELLIN 1 COVID-19 EXTREMADURA CASOS POSITIVOS y BROTES – 25 de Agosto de 2021 (Datos cerrados a las 24:00h. -

COVID-19 EXTREMADURA CASOS POSITIVOS Y BROTES – 16 DE OCTUBRE DE 2020 (Datos Cerrados a Las 24:00H

COVID-19 EXTREMADURA CASOS POSITIVOS Y BROTES – 16 DE OCTUBRE DE 2020 (Datos cerrados a las 24:00h. del día 15 de octubre) AREA DE SALUD ZONA DE SALUD MUNICIPIO CASOS POSITIVOS BADAJOZ ALBURQUERQUE ALBURQUERQUE 2 BADAJOZ BADAJOZ-CIUDAD BADAJOZ 29 PUEBLONUEVO DEL BADAJOZ GUADIANA GUADIANA 8 BADAJOZ JEREZ DE LOS CABALLEROS JEREZ DE LOS CABALLEROS 8 BADAJOZ MONTIJO LOBON 3 BADAJOZ MONTIJO MONTIJO 3 BADAJOZ SANTA MARTA SANTA MARTA 1 BADAJOZ OLIVA DE LA FRONTERA OLIVA DE LA FRONTERA 2 BADAJOZ OLIVENZA OLIVENZA 1 BADAJOZ SANTA MARTA PARRA (LA) 2 BADAJOZ ROCA DE LA SIERRA (LA) PUEBLA DE OBANDO 1 PUEBLONUEVO DEL PUEBLONUEVO DEL BADAJOZ GUADIANA GUADIANA 3 BADAJOZ ROCA DE LA SIERRA (LA) ROCA DE LA SIERRA (LA) 3 BADAJOZ SANTA MARTA NOGALES 1 PUEBLONUEVO DEL BADAJOZ GUADIANA VALDELACALZADA 1 BADAJOZ VALVERDE DE LEGANES VALVERDE DE LEGANES 1 BADAJOZ TALAVERA LA REAL VILLAFRANCO DEL GUADIANA 2 CÁCERES CÁCERES CACERES 19 CÁCERES MIAJADAS MIAJADAS 2 CÁCERES TRUJILLO SANTA CRUZ DE LA SIERRA 1 CÁCERES CÁCERES SIERRA DE FUENTES 1 CÁCERES CÁCERES TORREORGAZ 1 CÁCERES VALENCIA DE ALCÁNTARA VALENCIA DE ALCANTARA 2 CORIA HOYOS CILLEROS 2 CORIA CORIA CORIA 3 CORIA TORREJONCILLO TORREJONCILLO 1 CORIA VALVERDE DEL FRESNO VALVERDE DEL FRESNO 4 DON BENITO - VILLANUEVA CASTUERA CASTUERA 2 DON BENITO - VILLANUEVA DON BENITO DON BENITO 13 DON BENITO - VILLANUEVA ORELLANA LA VIEJA GUADALPERALES (LOS) 1 DON BENITO - VILLANUEVA VILLANUEVA DE LA SERENA HABA (LA) 1 DON BENITO - VILLANUEVA HERRERA DEL DUQUE HELECHOSA DE LOS MONTES 1 DON BENITO - VILLANUEVA CAMPANARIO QUINTANA DE LA SERENA 1 DON BENITO - VILLANUEVA SIRUELA SIRUELA 1 DON BENITO - VILLANUEVA VILLANUEVA DE LA SERENA VILLANUEVA DE LA SERENA 3 DON BENITO - VILLANUEVA VILLANUEVA DE LA SERENA ZURBARAN 2 LLERENA-ZAFRA FUENTE DEL MAESTRE FERIA 3 LLERENA-ZAFRA FREGENAL DE LA SIERRA FREGENAL DE LA SIERRA 2 LLERENA-ZAFRA FUENTE DE CANTOS FUENTE DE CANTOS 6 LLERENA-ZAFRA FUENTE DEL MAESTRE FUENTE DEL MAESTRE 1 Pág. -

Calendario Laboral 2021.Qxp M 23/11/20 17:33 Página 1

Calendario Laboral 2021.qxp_M 23/11/20 17:33 Página 1 JUNTA DE EXTREMADURA CALENDARIO LABORAL OFICIAL DE FIESTAS PARA LA Consejería de Educación y Empleo Dirección General de Trabajo COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA AÑO 2021 Y CUADRO HORARIO FIESTAS NACIONALES Y REGIONALES (Decreto 48/2020, de 26 de agosto; D.O.E. nº 170, de 1 de septiembre de 2020) EMPRESA Día 1 de enero: AÑO NUEVO Día 8 de septiembre: DÍA DE EXTREMADURA LOCALIDAD Día 6 de enero: EPIFANÍA DEL SEÑOR Día 12 de octubre: FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA Día 19 de marzo: SAN JOSÉ Día 1 de noviembre: TODOS LOS SANTOS ACTIVIDAD N.º TRABAJADORES Día 1 de abril: JUEVES SANTO Día 6 de diciembre: DÍA DE LA CONSTITUCIÓN Día 2 de abril: VIERNES SANTO ESPAÑOLA N.º C.C. DE SEGURIDAD SOCIAL Día 1 de mayo: FIESTA DEL TRABAJO Día 8 de diciembre: INMACULADA CONCEPCIÓN Día 15 de agosto: ASUNCIÓN DE LA VIRGEN Día 25 de diciembre: NATIVIDAD DEL SEÑOR HORARIO DE TRABAJO ENERO FEBRERO MARZO INVIERNO VERANO LMXJVSD LMXJVSD LMXJVSD Desde: Hasta: Desde: Hasta: 1 2 3 1234567 1234567 456 78910 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 LUNES A VIERNES: LUNES A VIERNES: 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 Mañana: a Mañana: a 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 Tarde: a Tarde: a ABRIL MAYO JUNIO SÁBADO: a SÁBADO: a LMXJVSD LMXJVSD LMXJVSD DESCANSO: DESCANSO: 123 4 12 123456 567891011 3456789 7 8 9 10 11 12 13 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 EMPRESAS A TURNOS 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 24 26 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 28 29 30 1º JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 2º LMXJVSD LMXJVSD LMXJVSD 3º 1234 1 12345 567891011 2345678 678 9101112 , a de de 2021. -

Foto 1.- Dominio De Valencia De Las Torres-Cerro Mariano

FOTO 1.- DOMINIO DE VALENCIA DE LAS TORRES-CERRO MARIANO. Detalle de los neises biotíticos y/o anfibólicos (Proterozoico). NW 44-"Ir- Miz, j, < 7 FOTO ID.- Contacto discorfinte del Tramo 3asal (Mioceno) sobre el granito de En- trin. Me -U. FOTO 11.- Detallee) de la discordancia entre el trarno Basal (Mio con y el granito de Entrin. FOTO 12.- Aspecto de los paraconglomerados del Trama Basal (Mio ceno) en la cantera de la carretera de Entrin. ,ít: FOTO 13.- Rizocreciones, brechificaci6n y rellenos estalactíticos en los materiales del Tramo Basal (Miacono). T- FOTO 14.- Facies Almendralejo (Mioceno). Aspecto típico de un canal. A techo y muro barras arenosas con estratificación cruzada. , y .�"*A riw-, -- FOTO 15.- Fuies Almendralejo (MioGeno). Barra arenosa entre dos canales. á'-, ji- . �rf or FOTO 16.- Facies Almendralejo (Miocero). Detalle de un canal. A techo barra areno sa. kÍ FM 17.- Facies Almendralejo (Mioceno). Estratificaci6n cruzada debida al crecimien to de barras (braid-bars). ,;e~47 7. US z FOTO 18.- Facies Almendralejo (Mioceno). Lag de cantos cuarcíticos sobre sedin.entos de llanura de inundaci6n. lilí J- FOTO 19.- Facies Almendralejo (Minceno). Dep6sitos de canal con se- cuencias granodecrecientes. A muro dep6sito de llanura de inundaci6n. 14 FOTO 2.- S de fractura y S de flujo milopítico en el ortoneis de Aceuchal. ,7. FOTO 20.- Facies Almendralejo (Mioceno). Estratificaci6n cruza da en surco en dep6sitos de canal. 7 3,4 "t-�3,1 FOf0 21.- Aspecto de la Facies Badajoz (Mioceno) en el corte de la Albuera. FOTO Z2.- Aspecto de la Facies Badajoz (Mioceno) en el corte de la Albuera. -

Revista Nº15

9U/nARlJ@ 3. EDITORIAL 4. PRESENTACTóN220 l EDrDAs ¿. c¡¡itp¡Ñ¡ ¡tit¡Es 8. II ¡/\UE5TRADE DISCAPACIDADY JUVENTUD l o.l ANrFrEsrooÍn ¡NrEpNec¡ou¡u DEL TRABAJO 12. CONCURSO" ASOCTA LA rm¡orN¡c¡óN" 14. ENTREVISTAIASOCIACIóN EXTREA¡tA-SPORT to. EsrEpÁ¡E¡zooz ta.sÁg¡n¡, UNADoBLE REALTDA D 21. CAMPAñA"Es HoRADE ToI AR PARTE" z+.aqurÉNes sol os EN...? zT.JoRNADAsDE PARTrcrPAcróN JUVENTLEN El lmB¡ro loc¡u 28. NOTICIAS BREVE5 30.eL ASOCIA:IONI5^,\O ESTÁ VIVO... 32 EL CJFX EN LA PRENSA 34. PRóXIMA^4ENTE.. 3 0,rliAlctaA EDITORI/L Aúnmuchos de nosotros, los que pertenecemos a los movimientos asociat¡vos juveni_ les,no habíamos nac¡do, cuando la problemáticaenel Sáharaya habíacomenzado. Pocomás de treinta años durante los que un pueblo privado de su tierray su libertad haten¡do que vivir en condiciones insalubres y totalmente desproporcionadas enmedio de un desiertoy acogidospor otro país. lmaginolo dura que debe ser esa situación; loduro que debe ser vivir en un lugar en e¡ querealmente no deseas hacerlo, teniendo parte de tu familia en tu paísde origen y sinpoder olvidarel desarraigoal que te hasvisto obl¡gado. parece . Ahora quetodo empieza a cambjar,o al menosése es el deseode muchosy muchasde nosotros. En estosdías se hanreanudado ras conversac¡ones entre Marruecos i el FrentePol¡sar¡o bajo la atentamirada de raoNU y, porqué no decirlo,también bajo ra aten- ta miradade todoslos que estamos interesados en queeste conflicto termrne. El Consejode la Juventudde Extremadura,como todos sabé¡s, aboga y defjendelos derechosdel pueblo saharahui y no ha sido sólo en unaocasión, s¡no en muchas. -

Centros Acreditados

TIPO DE SERVICIO: CENTROS ACREDITADOS RM: Residencia de Mayores URD: Centro de Día integrado en PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN Centro Residencial SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN EXTREMADURA CD: Centro de Día TIPO NOMBRE CENTRO DIRECCIÓN CENTRO TELÉFONO E-MAIL TITULAR LOCALIDAD CP PROVINCIA CD CENTRO DE DÍA C/ Tierroblanquero, 19 695910260 [email protected] AYUNTAMIENTO ALANGE 06840 BADAJOZ RM LOS BALDÍOS C/ San Blas, 77 924400075 [email protected] AYUNTAMIENTO ALBURQUERQUE 06510 BADAJOZ RM VIRGEN DEL CARMEN Prolongación C/ Pozo de Pilas, s/n 924400000 [email protected] AYUNTAMIENTO ALBURQUERQUE 06510 BADAJOZ RM RESIDENCIA MUNICIPAL DE C/ Duque, 45 AYUNTAMIENTO ALBURQUERQUE 06510 BADAJOZ MAYORES SANTA LUCÍA RM RESIDENCIA DE MAYORES DE Calle Príncipe 50 924570007 [email protected] AYUNTAMIENTO ALCONERA 06393 BADAJOZ ALCONERA URD URD RESIDENCIA DE MAYORES Calle Príncipe 50 924570007 [email protected] AYUNTAMIENTO ALCONERA 06393 BADAJOZ DE ALCONERA CD AFA TIERRA DE BARROS C/ Luis Miranda, 3 924667057 [email protected] AFA TIERRA DE BARROS ALMENDRALEJO 06200 BADAJOZ RM RESIDENCIA DE MAYORES C/ Bernardo María Calzada, 4 924677176 [email protected] COMPAÑÍA DE SERVICIOS E ALMENDRALEJO 06200 BADAJOZ COMSER INVERSIONES COMSER, S.L. URD RESIDENCIA DE MAYORES C/ Bernardo María Calzada, 4 924677176 [email protected] COMPAÑÍA DE SERVICIOS E ALMENDRALEJO 06200 BADAJOZ COMSER URD INVERSIONES COMSER, S.L. RM NUESTRA SEÑORA DE PERALES C/ Francisco García Sánchez, 1- B 924342076 [email protected] AYUNTAMIENTO ARROYO DE SAN 06850 BADAJOZ SERVÁN RM HOGAR SAN JOSÉ Avda. de la Estación, 98 924890104 [email protected] HERMANITAS DE LOS ANCIANOS AZUAGA 06920 BADAJOZ DESAMPARADOS URD PALACIO DEL GUADIANA Avda. -

Municipios En Situación De Prealerta

MUNICIPIOS EN SITUACIÓN DE PREALERTA Código de Denominación de la Unidad de Nombre de Unidad de Demanda Origen de recurso UTE Demanda Demanda A29B MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VEGAS ALTAS Abertura E. Zújar E09 A29B MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VEGAS ALTAS Acedera E. Zújar E09 E. Quejigo Gordo/E. La A8B MANCOMUNIDAD DE RIOFRIO Agudo E09 Colada A41B MANCOMUNIDAD DE LLERENA Ahillones E. Llerena/E. Los Molinos E12 E. Quejigo Gordo/E. La A21B ALAMILLO Alamillo E09 Colada A29B MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VEGAS ALTAS Alcollarín E. Zújar E09 A62B MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL ALCARRACHE Alconchel E. El Aguijón E18 A49B ALCONERA Alconera E. Los Molinos E12 A9B ALÍA Alía E. Alía E09 E. Quejigo Gordo/E. La A20B ALMADÉN Y COMARCA Almadén E09 Colada E. Quejigo Gordo/E. La A20B ALMADÉN Y COMARCA Almadenejos E09 Colada A51B MANCOMUNIDAD DE AGUAS EMBALSE DE JAIME OZORES Y FERIAAlmendralejo Río Guadiana V E09 A29B MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VEGAS ALTAS Almoharín E. Zújar E09 A7B ANCHURAS Anchuras Río Estenilla E09 A1B MANCOMUNIDAD DE VALDEHORNOS Arroba de los Montes Río Valdehornos E09 A65B ATALAYA Atalaya Pozo fuera de masa E12 A41B MANCOMUNIDAD DE LLERENA Azuaga E. Llerena/E. Los Molinos E12 A55B MANCOMUNIDAD DE MONTIJO Y COMARCA (LÁCARA SUR) Barbaño E. Canchales E14 A62B MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL ALCARRACHE Barcarrota E. El Aguijón E18 A16B6 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS "SIBERIA I" Baterno Río Esteras E09 Benquerencia de la A29B MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA SERENA E. Zújar E09 Serena A41B MANCOMUNIDAD DE LLERENA Berlanga E. Llerena/E. Los Molinos E12 A27B BLÁZQUEZ (LOS) Blázquez (Los) Los Pedroches E11 A67B BURGUILLOS DEL CERRO Burguillos del Cerro E. -

Carné Joven Europeo En Las Sucursales De Caja Badajoz – Grupo Ibercaja

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA Carné Joven Europeo en las sucursales de Caja Badajoz – Grupo Ibercaja Provincia de Badajoz 4536 ACEUCHAL PZ ESPAÑA 15, 06207 - ACEUCHAL - 924680032 4531 AHILLONES CL REAL 7, 06940 - AHILLONES - 924876021 4579 ALANGE PZ ESPAÑA 15, 06840 - ALANGE - 924365328 4581 ALBURQUERQUE PZ ESPAÑA 12, 06510 - ALBURQUERQUE - 924400131 4528 ALCONCHEL CL CORREDERA 19, 06131 - ALCONCHEL - 924420000 4558 ALMENDRAL PZ CONSTITUCION 5, 06171 - ALMENDRAL - 924483009 4580 ALMENDRALEJO CL REAL 25, 06200 - ALMENDRALEJO - 924670066 4523 ARROYO DE SAN SERVAN CL PEDRO MONAGO 1, 06850 - ARROYO DE SAN SERVAN - 924342301 4517 AZUAGA CL MUÑOZ CRESPO 51, 06920 - AZUAGA - 924891155 4500 BADAJOZ SAN FRANCISCO PS SAN FRANCISCO 18, 06001 - BADAJOZ - 924214021 4625 BADAJOZ JUAN SEBASTIAN ELCANO AV JUAN SEBASTIAN ELCANO 29, 06003 - BADAJOZ - 924259111 8201 BADAJOZ AVDA EUROPA AV EUROPA 5, 06004 - BADAJOZ - 924229450 4503 BADAJOZ SAN ISIDRO CL RAFAEL LUCENQUI 12, 06004 - BADAJOZ - 924252311 4501 BADAJOZ SANTA MARINA AV SANTA MARINA 23, 06005 - BADAJOZ - 924238816 1 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 4508 BADAJOZ SAN FERNANDO AV CAROLINA CORONADO 15, 06006 - BADAJOZ - 924271513 4629 BADAJOZ AVDA DE ELVAS AV DE ELVAS S-N, 06006 - BADAJOZ - 924274534 4570 BADAJOZ SAN ROQUE AV RICARDO CARAPETO 39, 06008 - BADAJOZ- 924252911 4624 BADAJOZ CR DE LA CORTE CR DE LA CORTE 77, 06009 - BADAJOZ - 924255911 4626 BADAJOZ RESIDENCIA CL DAMIAN TELLEZ LAFUENTE 13, 06010 – BADAJOZ - 924259211 4631 BADAJOZ SINFORIANO MADROÑERO AV SINFORIANO MADROÑERO -

Autoridades Y Personal

NÚMERO 129 Viernes, 5 de julio de 2013 16079 II AUTORIDADES Y PERSONAL 1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2013, de la Secretaría General de Educación, por la que se nombran con carácter definitivo a los Directores Provisionales que han superado el programa de formación, según el procedimiento de selección de Directores de los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, convocado por Orden de 24 de febrero de 2012. (2013061090) Por Orden de 24 de febrero de 2012 (DOE. n.º 49, de 12 de marzo) se convoca el procedi- miento de selección y nombramiento de Directores de los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Mediante la Resolución de 22 de junio de 2012 (DOE n.º 130, de 6 de julio, corrección de errores DOE n.º 149, de 2 de agosto), de la Secretaría General de Educación, se hacen pú- blicas las relaciones de candidatos seleccionados y se procede al nombramiento de Directores Provisionales que deben superar el programa de formación inicial. Finalizado el programa de formación inicial, procede emitir la resolución que nombre Director con carácter definitivo en el centro correspondiente a los Directores Provisionales declarados aptos en el mismo. Por todo lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades legalmente atribuidas, el Secretario General de Educación, RESUELVE: Nombrar, definitivamente, Directores de los centros correspondientes que se detallan en el Anexo de la presente resolución, a los aspirantes que, de acuerdo con el artículo noveno de la Orden de 24 de febrero de 2012, han superado el programa de formación.