«International Syringa 2018»

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

City of Calgary Plant Lists Recommendations Based on Habitat Type and Desired Outcome to Inform Revegetation Work

City of Calgary Plant Lists Recommendations based on habitat type and desired outcome to inform revegetation work 2019 Publication Information CITY OF CALGARY PLANT LISTS: Recommendations based on habitat type and desired outcome to inform revegetation work. INTENT: This document provides detailed information and recommendations to inform restoration plans as per the Habitat Restoration Project Framework (The City of Calgary Parks 2014) and provides necessary information and factors to consider during the plant selection phase of the project. PREPARED BY: The City of Calgary, Parks, Urban Conservation VERSION: 2019 Edition ADDITIONAL COPIES: To download an electronic copy: http://www.calgary.ca/CSPS/Parks/Pages/Construction/Park-development-guidelines.aspx INFORMATION: Corporate Call Centre: 3-1-1 (within Calgary) Copyright Copyright © The City of Calgary 2019 No part of this work may be reproduced by any means without written permission from The City of Calgary. Terms of Use City of Calgary Plant Lists must be used in conjunction with the document Habitat Restoration Project Framework (The City of Calgary Parks 2014), as referenced throughout, and is made available for use in The City of Calgary effective as of the date below. February 2020 The 2019 City of Calgary Plant Lists is presented as accurate and complete as of the date indicated above. Use of this document does not absolve any user from the obligation to exercise their professional judgment and to follow good practice. Nothing in this document is meant to relieve the user from complying with municipal, provincial and federal legislation. Should any user have questions as to the intent of any procedure found in this publication, the user is advised to seek clarification from the lead of Urban Conservation, Parks. -

2017 COURS N°23.SUITE CONSTITUTION D'une FEUILLE, Suite

COURS N°23 MERCREDI LE 11 AVRIL 2018 Descriptions de plantes ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 plante herbacée, vivace par son bulbe. De ce bulbe sortent des feuilles linéaires, rubanées, à nervations parallèles. Une hampe florale porte une fleur solitaire. La hampe s’arrête à l’endroit où se trouve la bractée (ou spathe) pour devenir un pédoncule floral. La famille à laquelle appartient cette plante est caractérisée par une inflorescence en ombelle. Ici il y a une fleur solitaire. 6 tépales mauves très clairs, soudés en un tube à la base (3 nettement externes et 3 nettement internes, on pourrait les distinguer en sépales et pétales). 6 étamines, un pistil comportant un ovaire, un style et un stigmate. L’ovaire est fait de 3 carpelles bien soudés ensemble. La plante sent l’ail. Elle est maintenant incluse dans les Amaryllidacées (ovaire infère et toxique), sous-famille des Allioïdées (à ovaire supère mais comestible). Ipheion uniflorum var. caerulea (pour la variété on n’est pas sûr). La variété caerulea n’existe pas dans the Plant List. Amérique du Nord presque tempérée, sud du Brésil, Argentine. Culture très facile. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2 plante herbacée, rampante. La tige rampante est souple. Il y a des nœuds et des entrenœuds. Les nœuds portent des racines adventives et des tiges. La tige est un petit peu carrée. Il y a de jeunes tiges verticales qui portent des fleurs. Les feuilles sont simples, entières, opposées, réniformes, crénelées, légèrement gaufrées, plus grandes en bas. Elles ont un pétiole. La nervation est palmée. A mi-hauteur, à l’aisselle des feuilles, apparaissent des cymes à 2 ou 3 fleurs zygomorphes. -

Biology of Cochlochila Bullita Stal As Potential Pest of Orthosiphon Aristatus (Blume) Miq

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BIOLOGY OF COCHLOCHILA BULLITA STAL AS POTENTIAL PEST OF ORTHOSIPHON ARISTATUS (BLUME) MIQ. IN MALAYSIA UPM TAN LI PENG COPYRIGHT © FH 2014 2 BIOLOGY OF Cochlochila bullita (STÅL) (HEMIPTERA: TINGIDAE), A POTENTIAL PEST OF Orthosiphon aristatus (BLUME) MIQ. (LAMIALES: LAMIACEAE) IN MALAYSIA UPM By TAN LI PENG Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment to the Requirement for the Degree of Doctor of Philosophy July 2014 COPYRIGHT © COPYRIGHT All material contained within the thesis, including without limitation text, logos, icons, photographs and all other artwork, is copyright material of Universiti Putra Malaysia unless otherwise stated. Use may be made of any material contained within the thesis for non-commercial purposes from the copyright holder. Commercial use of material may only be made with the express, prior, written permission of Universiti Putra Malaysia. Copyright © Universiti Putra Malaysia UPM COPYRIGHT © Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in fulfilment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy BIOLOGY OF Cochlochila bullita (STÅL) (HEMIPTERA: TINGIDAE), A POTENTIAL PEST OF Orthosiphon aristatus (BLUME) MIQ. (LAMIALES: LAMIACEAE) IN MALAYSIA By TAN LI PENG July 2014 Chairman: Prof. Ahmad Said Sajap, PhD UPM Faculty: Forestry Cochlochila bullita (Stål) is an importance pest in some Asia countries such as India, Kanpur and Thailand attacking plants form the genus Ocimum, herein its common name, ocimum tingid. Cochlochila bullita is first recorded in Malaysia in the year 2009, attacking one of the important medicinal herbs in this country, the Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. Biology of this pest was studied to get a deeper understanding of this bug associated with O. -

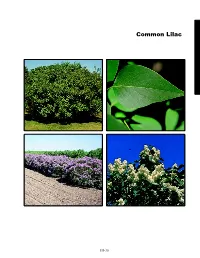

Common Lilac

Common Lilac slide 19a slide 19b 335% 335% slide 19c slide 19d 380% 380% III-35 Common Lilac Environmental Requirements (Syringa vulgaris) Soils Soil Texture - Adapted to a wide variety of soils. Soil pH - pH is 5.5 to 8.0. General Description Windbreak Suitability Group - 1, 1K, 3, 4, 4C, 5, 6D, 6G, 7, A medium to large hardy shrub with stout, spreading 8, 9C, 9L. branches developing a somewhat oval to irregularly rounded crown. Spreads by suckering. Showy, fragrant Cold Hardiness flowers. USDA Zone 2. Leaves and Buds Water Bud Arrangement - Opposite. Drought tolerant, does not withstand ponding. Bud Color - Green to brownish-purple with 3 pairs of Light scales. Full sun. Bud Size - Sessile, subglobose, large, 1/4 to 1/2 inch. Leaf Type and Shape - Simple, cordate. Uses Leaf Margins - Entire, smooth. Conservation/Windbreaks Leaf Surface - Smooth, leathery. Medium to tall shrub for farmstead windbreaks and Leaf Length - 2 to 5 inches. highway beautification. Occasionally used in field Leaf Width - 1½ to 3½ inches. windbreaks. Leaf Color - Dark green. Wildlife Flowers and Fruits Little value for fruit or browse. May be of value for nesting Flower Type - Perfect, fragrant, borne in large terminal by songbirds. panicles, singles and doubles. Agroforestry Products Flower Color - White to purple, a variety of colors. Floral design - Fragrant cutflowers. Fruit Type - Woody capsule. Flat tannish seeds. Fruit Color - Smooth, brown. Urban/Recreational Good for shelter, shrub borders, massing in parks, and Form screen plantings. Growth Habit - Upright leggy shrub with irregular outline. Cultivated Varieties Texture - Medium-coarse, summer; medium-coarse, Hundreds of cultivars/clones of varying flower types and winter. -

International Register (Updated March 5, 2021)

Last updated: March 5, 2021 © Mark L. DeBard, MD, Registrar & International Lilac Society Freek Vrugtman, Registrar Emeritus Assistant Registrars: Claire Fouquet, David Gressley, Tatyana Polyakova International Register and Checklist of Cultivar names in the Genus Syringa L. (Oleaceae) (“Work-in-Progress” Lilac Register) For information on title, copyright, address, table of content, acknowledgements, historical overview, and introduction see Introductory Pages. RELEASE NOTE: This release includes updates to the main Register PDF and Excel files, including a massive revision to the Russian cultivar information as a result of a detailed review by our Assistant Registrar, Tatyana Polyakova. In particular, the Latvian cultivars have been updated and many Kravchenko cultivars from Uzbekistan have been added or revised. Also, multiple cultivars from Kazakhstan as well as those of Makedonskaya and Ihara have been updated or added. In addition, the Registrars have decided to maintain the British English format of cultivar names, based on 40 years of tradition and worldwide usage of the names, while converting the text to American English. This primarily affects abbreviations in the cultivar names, such that in British English, Dr, Mr, Mrs, and Ms are all written without periods after them, but in both British and American English, Mons. and Pres. do have periods. There are actually rules governing this. This release is the basis for the identically dated printed hardcopy release of the Register. It has 3561 entries including 1223 registered lilacs (in bold), 640 more with established but non- registered names, and 669 more with non-established names. There are 1025 entries with synonyms or rejected or unacceptable names. -

Proceedings of the 1St Himalayan Researchers Consortium Volume I

Proceedings of the 1st Himalayan Researchers Consortium Volume I Broad Thematic Area Biodiversity Conservation & Management Editors Puneet Sirari, Ravindra Kumar Verma & Kireet Kumar G.B. Pant National Institute of Himalayan Environment & Sustainable Development An Autonomous Institute of Ministry of Environment, Forests & Climate Change (MoEF&CC), Government of India Kosi-Katarmal, Almora 263 643, Uttarakhand, INDIA Web: gbpihed.gov.in; nmhs.org.in | Phone: +91-5962-241015 Foreword Taking into consideration the significance of the Himalaya necessary for ensuring “Ecological Security of the Nation”, rejuvenating the “Water Tower for much of Asia” and reinstating the one among unique "Global Biodiversity Hotspots", the National Mission on Himalayan Studies (NMHS) is an opportune initiative, launched by the Government of India in the year 2015–16, which envisages to reinstate the sustained development of its environment, natural resources and dependent communities across the nation. But due to its environmental fragility and geographic inaccessibility, the region is less explored and hence faces a critical gap in terms of authentic database and worth studies necessary to assist in its sustainable protection, conservation, development and prolonged management. To bridge this crucial gap, the National Mission on Himalayan Studies (NMHS) recognizes the reputed Universities/Institutions/Organizations and provides a catalytic support with the Himalayan Research Projects and Fellowships Grants to start initiatives across all IHR States. Thus, these distinct NMHS Grants fill this critical gap by creating a cadre of trained Himalayan environmental researchers, ecologists, managers, etc. and thus help generating information on physical, biological, managerial and social aspects of the Himalayan environment and development. Subsequently, the research findings under these NMHS Grants will assist in not only addressing the applied and developmental issues across different ecological and geographic zones but also proactive decision- and policy-making at several levels. -

App-F Botanical Taxa in Cult

Last update: July 1, 2020 ©MD & ILS Appendix F Syringa L. Checklist - botanical taxa in cultivation Summary of Classification of Syringa. Recent papers which may affect the classification in the genus Syringa. Alphabetical Checklist of Botanical Taxa. International Seed Trade Association List of Stabilized Plant Names, ed. 5 (2007). I. Summary of Classification of Syringa Introduction The Summary of Classification of Syringa has been based on the following papers; for greater clarity they appear in chronological order: Pringle, J. S. 1979. Notes on confusing and recurrently misapplied names in Syringa. Lilacs - Proceedings for 1978 7(1):50-70. Pringle, J. S. 1980. Nomenclatural notes on Syringa series Villosae [Oleaceae]. Lilacs Proceedings for 1979 8(1):40-50. Pringle, J. S. 1990. An updated summary of currently accepted botanical nomenclature at the specific and varietal levels in Syringa. Lilacs - Quart. Jour. 19(4):75-80. Pringle, J. S. 1997. An updated summary of classification in Syringa at the ranks of species, subspecies, and variety. Lilacs - Quart. Jour. 26(1):19-26. Li, Jianhua, John H. Alexander III, & Donglin Zhang. 2002. Paraphyletic Syringa (Oleaceae): evidence from sequences of nuclear ribosomal DNA ITS and ETS regions. Systematic Botany. Quart. Journ. American Soc. of Plant Taxonomists 27(3):592-597. Vrugtman, Freek. 2009. Syringa afghanica and S. pinetorum; a misidentification alert. Hanburyana 4:13-16. DeBard, Mark L. An Updated Taxonomy of Genus Syringa (Lilacs). Lilacs 49(4):153-167, published by the International Lilac Society. Wherever possible author names follow the recommended standard form, including abbreviations, used by Brummitt & Powell, Authors of Plant Names [1992], R.B.G., Kew, endorsed by the International Working Group on Taxonomic Databases for Plant Sciences (TDWG). -

Contributions to the Herpetology of South-Asia (Nepal, India)

I Veröffentlichungen ARCO Contributions to the Herpetology of South-Asia (Nepal, India) Herausgeber: Prof. Dr. H. Hermann Schleich/ ARCO-Nepal, München Online Version, 20 17 , unv erändert, ISBN 97 8 -3-947 497 - 0 1-0 Eds.: Schleich, H.H. & Kästle, W., Druck v ersion 1998 Schleich & Kästle (Ed.): Contributions to the Herpetology of S-Asia (Nepal, India) II Veröffentlichungen aus dem Fuhlrott-Museum, Bd. 4 III Veröffentlichungen aus dem Fuhlrott-Museum Herausgeber: Prof. Dr. H. Hermann Schleich Bd. 4: 1-322; Wuppertal, März 1998 Contributions to the Herpetology of South-Asia (Nepal, India) Ed.: Schleich, H.H. & Kästle, W. Schleich & Kästle (Ed.): Contributions to the Herpetology of S-Asia (Nepal, India) IV Veröffentlichungen ARCO, 2017 -online ISBN 978-3-947497-01-0 Veröffentlichungen aus dem Fuhlrott-Museum Wuppertal ISSN 1434-8276 ISBN 3-87429-404-8 Herausgeber: Prof. Dr. H. Hermann Schleich Copyright: Alle Rechte beim Herausgeber Für den Inhalt der Beiträge sind die Autoren allein verantwortlich Veröffentlichungen aus dem Fuhlrott-Museum, 1998, Bd. 4 V Contributions to the Herpetology of South-Asia (Nepal, India) Ed.: Schleich, H.H. & Kästle, W. CONTENTS page AMPHIBIANS Studies on Tylototriton verrucosus (Amphibia: Caudata) ton verruco sus from N Anders, C. C., Schleich, H. H. & Shah, K.B.: Contributions to the Biology of Tylototriton verrucosus Anderson 1871 from East Nepal (Amphibia: Caudata, Salamandridae) 1 Anders, C.C., El-Matbuli, M & Hoffmann, R.W.: Oxyurid Nematode Parasite of the Intestine of Tylototriton verrucosus Ander- son 1871 27 Haller-Probst, M.: Contributions to the Osteology of Tylototriton verruco- sus Anderson 1871 and T. shanjing Nussbaum et al. -

ICBEMP Analysis of Vascular Plants

APPENDIX 1 Range Maps for Species of Concern APPENDIX 2 List of Species Conservation Reports APPENDIX 3 Rare Species Habitat Group Analysis APPENDIX 4 Rare Plant Communities APPENDIX 5 Plants of Cultural Importance APPENDIX 6 Research, Development, and Applications Database APPENDIX 7 Checklist of the Vascular Flora of the Interior Columbia River Basin 122 APPENDIX 1 Range Maps for Species of Conservation Concern These range maps were compiled from data from State Heritage Programs in Oregon, Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Utah, and Nevada. This information represents what was known at the end of the 1994 field season. These maps may not represent the most recent information on distribution and range for these taxa but it does illustrate geographic distribution across the assessment area. For many of these species, this is the first time information has been compiled on this scale. For the continued viability of many of these taxa, it is imperative that we begin to manage for them across their range and across administrative boundaries. Of the 173 taxa analyzed, there are maps for 153 taxa. For those taxa that were not tracked by heritage programs, we were not able to generate range maps. (Antmnnrin aromatica) ( ,a-’(,. .e-~pi~] i----j \ T--- d-,/‘-- L-J?.,: . ey SAP?E%. %!?:,KnC,$ESS -,,-a-c--- --y-- I -&zII~ County Boundaries w1. ~~~~ State Boundaries <ii&-----\ \m;qw,er Columbia River Basin .---__ ,$ 4 i- +--pa ‘,,, ;[- ;-J-k, Assessment Area 1 /./ .*#a , --% C-p ,, , Suecies Locations ‘V 7 ‘\ I, !. / :L __---_- r--j -.---.- Columbia River Basin s-5: ts I, ,e: I’ 7 j ;\ ‘-3 “. -

Floral Development in Tetrachondraceae

FLORAL DEVELOPMENT IN TETRACHONDRACEAE AND OLEACEAE – TWO FAMILIES OF BASAL LAMIALES Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Magistra der Naturwissenschaften an der Fakultät für Lebenswissenschaften der Universität Wien. Vorgelegt von Eva Maria Sehr Wien, November 2005 CONTENTS Deutsche Kurzversion 3 Part 1 – Polypremum procumbens L. (Tetrachondraceae): From seed to fruit. ABSTRACT 12 INTRODUCTION 13 MATERIALS & METHODS 15 RESULTS 16 DISCUSSION 28 REFERENCES 34 Part 2 – Floral ontogeny in Oleaceae. ABSTRACT 37 INTRODUCTION 38 MATERIALS & METHODS 40 RESULTS 41 DISCUSSION 70 REFERENCES 86 Acknowledgements 89 Curriculum vitae 90 2 DEUTSCHE KURZVERSION Die vorliegende Diplomarbeit besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil umfasst eine detaillierte Studie über die Morphologie, im speziellen die Blütenentwick- lungsmorphologie von Polypremum procumbens L. (Tetrachondraceae). Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Untersuchung der Blütenentwicklung der Oleaceae. Beide Familien sind derzeit in den basalen Lamiales eingeordnet. TEIL 1: POLYPREMUM PROCUMBENS L. (TETRACHONDRACEAE): VOM SAMEN ZUR FRUCHT. Die Familie Tetrachondraceae umfasst zwei Gattungen mit insgesamt drei Ar- ten: Tetrachondra mit T. patagonica und T. hamiltonii, und Polypremum mit P. procumbens. Während Polypremum sandigen, eher trockenen Untergrund be- vorzugt und von den südlichen USA bis Süd-Amerika verbreitet ist (ROGERS, 1986), ist Tetrachondra in feuchten Habitaten Neuseelands und Patagoniens zu finden (WAGSTAFF et al., 2000). Aufgrund ihres speziellen morphologischen Baus und ihrer winzigen Blü- ten waren die zwei Gattungen schwierig in die bestehende Systematik einzu- ordnen. SKOTTSBERG (1913) etablierte die Familie Tetrachondraceae, welche sich neuerdings neben den Familien Plocospermataceae, Carlemanniaceae, Oleaceae, Calceolariaceae und Gesneriaceae an der Basis der Lamiales befin- det (OXELMAN et al., 1999; WAGSTAFF et al., 2000; OLMSTEAD et al., 2001; BRE- MER et al., 2001). -

WO 2007/000214 Al

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG (19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro (43) Internationales Veröffentlichungsdatum (10) Internationale Veröffentlichungsnummer 4. Januar 2007 (04.01.2007) PCT WO 2007/000214 Al (51) Internationale Patentklassifikation: WALDMANN-LAUE, Marianne [DE/DE]; Mozartstr. A61K 8/97 (2006.01) A61Q 19/00 (2006.01) 25, 40789 Monheim (DE). A61Q 5/00 (2006.01) A61Q 19/08 (2006.01) A61Q 7/00 (2006.01) (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT,AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY,BZ, CA, CH, (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2006/004705 CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, (22) Internationales Anmeldedatum: KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, 18. Mai 2006 (18.05.2006) LY,MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, (25) Einreichungssprache: Deutsch SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW. (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für (30) Angaben zur Priorität: jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, 10 2005 030 460.5 28. Juni 2005 (28.06.2005) DE GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme TJ, TM), europäisches (AT,BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, von US): HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV,MC, AUF AKTIEN [DE/DE]; Henkelst. -

Ploidy and Genome Size in Lilac Species, Cultivars, and Interploid Hybrids

J. AMER.SOC.HORT.SCI. 142(5):355–366. 2017. doi: 10.21273/JASHS04189-17 Ploidy and Genome Size in Lilac Species, Cultivars, and Interploid Hybrids Jason D. Lattier1 and Ryan N. Contreras2 Department of Horticulture, 4017 Agriculture and Life Sciences Building, Oregon State University, Corvallis, OR 97331-7304 ADDITIONAL INDEX WORDS. flow cytometry, cytology, triploid, aneuploidy, unreduced gametes ABSTRACT. Genome size variation can be used to investigate biodiversity, genome evolution, and taxonomic relationships among related taxa. Plant breeders use genome size variation to identify parents useful for breeding sterile or improved ornamentals. Lilacs (Syringa) are deciduous trees and shrubs valued for their fragrant spring and summer flowers. The genus is divided into six series: Syringa (Vulgares), Pinnatifoliae, Ligustrae, Ligustrina, Pubescentes, and Villosae. Reports conflict on genome evolution, base chromosome number, and polyploidy in lilac. The purpose of this study was to investigate genome size and ploidy variation across a diverse collection. Flow cytometry was used to estimate monoploid (1Cx) and holoploid (2C) genome sizes in series, species, cultivars, and seedlings from parents with three ploidy combinations: 2x x2x,2x x3x, and 3x x2x. Pollen diameter was measured to investigate the frequency of unreduced gametes in diploid and triploid Syringa vulgaris cultivars. Three triploids of S. vulgaris were observed: ‘Aucubaefolia’, ‘Agincourt Beauty’, and ‘President Grevy’. Across taxa, significant variations in 1Cx genome size were discovered. The smallest and largest values were found in the interspecific hybrids S. ·laciniata (1.32 ± 0.04 pg) and S. ·hyacinthiflora ‘Old Glory’ (1.78 ± 0.05), both of which are in series Syringa. Series Syringa (1.68 ± 0.02 pg) had a significantly larger 1Cx genome size than the other series.