資源環境と人類 E Environment H and Humans

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Taxonomic Studies of the Ground Beetle Subgenus

A peer-reviewed open-access journal ZooKeys 902: 37–60 (2020) A taxonomic revision of Nebria (Falcinebria) reflexa 37 doi: 10.3897/zookeys.902.46531 RESEARCH ARTICLE http://zookeys.pensoft.net Launched to accelerate biodiversity research Taxonomic studies of the ground beetle subgenus Falcinebria Ledoux & Roux, 2005 (Coleoptera, Carabidae, Nebria) from Honshû, Japan Kôji Sasakawa1 1 Laboratory of Zoology, Department of Science Education, Faculty of Education, Chiba University, 1-33 Yayoi-cho, Inage-ku, Chiba 263-8522, Japan Corresponding author: Kôji Sasakawa ([email protected]) Academic editor: A. Casale | Received 12 September 2019 | Accepted 10 December 2019 | Published 13 January 2020 http://zoobank.org/5AC31314-F5A2-41DD-B4D6-61A4C1E0BD73 Citation: Sasakawa K (2020) Taxonomic studies of the ground beetle subgenus Falcinebria Ledoux & Roux, 2005 (Coleoptera, Carabidae, Nebria) from Honshû, Japan. ZooKeys 902: 37–60. https://doi.org/10.3897/zookeys.902.46531 Abstract Nebria (Falcinebria) reflexa Bates (Carabidae), a Japanese endemic flightless ground beetle, is geographi- cally polytypic and was thought to be composed of four subspecies (including nominotypical subspecies). Populations from Honshû recognized as three subspecies were taxonomically revised based primarily on the shape of the endophallus, a membranous inner sac everted from the aedeagus. Three known taxa, Nebria reflexa, Nebria niohozana Bates, and Nebria uenoi Nakane, are redefined based on endophallus morphology, and the latter two are described as distinct species rather than subspecies of N. reflexa. Seven new species are described: N. sagittata sp. nov., N. iidesana sp. nov., N. furcata sp. nov., N. pisciformis sp. nov., N. kuragadakensis sp. nov., N. dichotoma sp. nov., and N. -

BUSINESS REPORT 2018 (From April 1, 2017 to March 31, 2018) to Our Shareholders

BUSINESS REPORT 2018 (from April 1, 2017 to March 31, 2018) To Our Shareholders It is my pleasure to report on the business results of SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD. (the Company) for fiscal year 2017 (April 1, 2017 to March 31, 2018), which marks our 83rd business period. Semiconductors are vital components that act like the brains in automobiles with built-in electronics, which is a trend that is progressing increasingly, and applications related to the Internet of Things (IoT)— which is envisioned to expand rapidly—as well as devices used in the medical, and other associated fields that support people’s health. The semiconductor market is anticipated to keep expanding, as semiconductor usage continues to broaden. Moreover, big data, artificial intelligence (AI), and other advanced technologies are changing the structure of the economy and society. They have the potential to create innovation on a different order of magnitude from before. It is expected that the progress of semiconductors will continue as a key technology for achieving this potential. The Shinko Group is committed to developing highly competitive products and continually pushing manufacturing innovation forward, based on our interconnection technology that brings the marvelous features and benefits of semiconductor devices into peoples’ lives. We will strive to provide products and services with high value for customers, and to support their success and maintain their trust, by accurately grasping customers’ needs and ensuring a high level of quality, cost, and delivery performance. Through these initiatives, we will pursue our own development and growth. Through practice of the “SHINKO Way,” which sets out the Shinko Group’s corporate philosophy and policies, we are committed to running our business so that we remain a company that is needed by society, while continually boosting our corporate value and contributing to the sound development of society. -

Joshin'etsukogen National Park

A world of enjoyment awaits in a mountainous highland playground Joshin’etsukogen Joshin’etsukogen National Park is a vast park comprising mountains and highlands, including Mt. Tanigawa, Mt. Naeba, 09 Mt. Kusatsu-Shirane, Mt. Azumaya, and Mt. Asama. The park is home to many famous peaks that are numbered National Park amongst the 100 Famous Japanese Mountains guide, including Mt. Tanigawa, with its towering rock slopes, and Mt. Asama and Mt. Kusatsu-Shirane, which are both volcanoes, thus forming a diverse mountainous landscape. In addition, the park boasts numerous volcanos and abundant onsen hot springs, and is dotted with well-established hot spring areas, such as Shima Onsen, Kusatsu Onsen, Manza Onsesn, Kazawa Onsen, Yamada Onsen, Hoshi Onsen, Tanigawa Onsen, and Yudanakashibu Onsen, which have been frequented by numerous famous writers and artists over their long histories. Cool highlands cover the sides and foothills of the mountains, and Shiga Kogen, is home to many beautiful lakes, marshes, and wetlands. Furthermore, these areas have been a pilgrimage route for mountain worship practitioners since ancient times, with pilgrims climbing Mt. Naeba, Mt. Tanigawa, and other mountains for the purpose of worship. The park offers sites for mountain-climbing and skiing in its mountainous regions, summer resort areas in its highlands, and abundant onsen hot springs, making this park one you can explore all year round however you please. ■Access Niigata Prefecture Echigo-Yuzawa Echigo- Yuzawa Station Station Mt. Naeba Trailhead (Wadagoya) Tanigawadake Nagano Ropeway Station Jomo- Kusatsu Onsen Bus Terminal Kogen Shiga Kogen Hasuike Jomo-Kogen Station Station Manza Bus Terminal Nagano Station Gunma Nagano Prefecture Takasaki Naganohara- Station Prefecture Tokyo Station Kusatsuguchi Station Mt. -

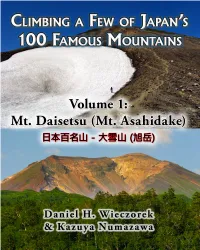

Climbing a Few of Japan's 100 Famous Mountains – Volume 4: Mt

COPYRIGHTED MATERIAL Climbing a Few of Japan’s 100 Famous Mountains – Volume 4: Mt. Hakkoda & Mt. Zao Daniel H. Wieczorek and Kazuya Numazawa COPYRIGHTEDMATERIAL Climbing a Few of Japan’s 100 Famous Mountains – Volume 4: Mt. Hakkoda & Mt. Zao COPYRIGHTEDMATERIAL Copyright © 2014 Daniel H. Wieczorek and Kazuya Numazawa All rights reserved. ISBN-10: 0996216162 ISBN-13: 978-0-9962161-6-6 DEDICATION This work is dedicated, first of all, to my partner, Kazuya Numa- zawa. He always keeps my interest in photography up and makes me keep striving for the perfect photo. He also often makes me think of the expression “when the going gets tough, the tough keep going.” Without my partner it has to also be noted that I most likely would not have climbed any of these mountains. Secondly, it is dedicated to my mother and father, bless them, for tolerating and even encouraging my photography hobby from the time I was twelve years old. And, finally, it is dedicated to my friends who have encouraged me to create books of photographs which I have taken while doing mountain climbing. COPYRIGHTED MATERIAL Other Books in this Series “Climbing a Few of Japan's 100 Famous Mountains – Volume 1: Mt. Daisetsu (Mt. Asahidake)”; ISBN-13: 9781493777204; 66 Pages; Dec. 5, 2013 “Climbing a Few of Japan's 100 Famous Mountains – Volume 2: Mt. Chokai (Choukai)”; ISBN-13: 9781494368401; 72 Pages; Dec. 8, 2013 “Climbing a Few of Japan's 100 Famous Mountains – Volume 3: Mt. Gassan”; ISBN-13: 9781494872175; 70 Pages; Jan. 4, 2014 “Climbing a Few of Japan's 100 Famous Mountains – Volume 5: Mt. -

Mt. Asahidake)

Climbing a Few of Japan’s 100 Famous Mountains – Volume 1: Mt. Daisetsu (Mt. Asahidake) Daniel H. Wieczorek and Kazuya Numazawa COPYRIGHTED MATERIAL Climbing a Few of Japan’s 100 Famous Mountains – Volume 1: Mt. Daisetsu (Mt. Asahidake) COPYRIGHTEDMATERIAL Copyright © 2014 Daniel H. Wieczorek and Kazuya Numazawa All rights reserved. ISBN: 1493777203 ISBN-13: 978-1493777204 DEDICATION This work is dedicated, first of all, to my Secondly, it is dedicated to my mother and partner, Kazuya Numazawa. He always keeps father, bless them, for tolerating and even my interest in photography up and makes me encouraging my photography hobby from the keep striving for the perfect photo. He also time I was 12 years old. often makes me think of the expression “when the going gets tough, the tough keep going.” And, finally, it is dedicated to my friends who Without my partner it has to also be noted have encouraged me to create books of that I most likely would not have climbed any photographs which I have taken while doing of these mountains. mountain climbing. COPYRIGHTEDMATERIAL Other books by Daniel H. Wieczorek and Kazuya Numazawa “Outdoor Photography of Japan: Through the Seasons”; ISBN/EAN13: 146110520X / 9781461105206; 362 Pages; June 10, 2011; Also available as a Kindle Edition “Some Violets of Eastern Japan”; ISBN/EAN13: 1463767684 / 9781463767686; 104 Pages; August 20, 2011; Also available as a Kindle Edition “2014 Photo Calendar – Japan's Flowers, Plants & Trees”; ISBN/EAN13: 1482315203 / 978- 1482315202; 30 Pages; February 4, 2013 “2014 Photo Calendar – Japan Mountain Scenery”; ISBN/EAN13: 1482371383 / 978- 1482371383; 30 Pages; February 15, 2013 Other books by Daniel H. -

Foreign Maps

Map Title Author/Publisher Date Scale Catalogued Case Drawer Folder Condition Series or I.D.# Notes Topography, towns, roads, political boundaries for parts of Jamaica - Savanna La Mar Army Map Service 1944 1:125,000 N 36 14 J1-A G AMS 2, E621, Sheet 1 Jamaica Topography, towns, roads, political boundaries for parts of Jamaica - Montego Bay Army Map Service 1944 1:125,000 N 36 14 J1-A G AMS 2, E621, Sheet 2 Jamaica Topography, towns, roads, political boundaries for parts of Jamaica - St. Ann's Bay Army Map Service 1944 1:125,000 N 36 14 J1-A G AMS 2, E621, Sheet 3 Jamaica Topography, towns, roads, political boundaries for parts of Jamaica - Port Maria Army Map Service 1944 1:125,000 N 36 14 J1-A G AMS 2, E621, Sheet 4 Jamaica Topography, towns, roads, political boundaries for parts of Jamaica - Manchioneal Army Map Service 1944 1:125,000 N 36 14 J1-A G AMS 2, E621, Sheet 5 Jamaica Topography, towns, roads, political boundaries for parts of Jamaica - Alligator Pond Bay Army Map Service 1944 1:125,000 N 36 14 J1-A G AMS 2, E621, Sheet 6 Jamaica Topography, towns, roads, political boundaries for parts of Jamaica - Four Paths Army Map Service 1944 1:125,000 N 36 14 J1-A G AMS 2, E621, Sheet 7 Jamaica Topography, towns, roads, political boundaries for parts of Jamaica - Kingston Army Map Service 1944 1:125,000 N 36 14 J1-A G AMS 2, E621, Sheet 8 Jamaica Topography, towns, roads, political boundaries for parts of Jamaica - Port Morant Army Map Service 1944 1:125,000 N 36 14 J1-A G AMS 2, E621, Sheet 9 Jamaica Topography, towns, roads, political boundaries, road mileage distances for Jamaica. -

Mt. Shirane (Kusatsu)

Climbing a Few of Japan’s 100 Famous Mountains – Volume 6: Mt. Shirane (Kusatsu) Daniel H. Wieczorek and Kazuya Numazawa COPYRIGHTED MATERIAL Climbing a Few of Japan’s 100 Famous Mountains – Volume 6: Mt. Shirane (Kusatsu) COPYRIGHTEDMATERIAL Copyright © 2014 Daniel H. Wieczorek and Kazuya Numazawa All rights reserved. ISBN: 1497303230 ISBN-13: 978-1497303232 DEDICATION This work is dedicated, first of all, to my Secondly, it is dedicated to my mother and partner, Kazuya Numazawa. He always keeps father, bless them, for tolerating and even my interest in photography up and makes me encouraging my photography hobby from the keep striving for the perfect photo. He also time I was 12 years old. often makes me think of the expression “when the going gets tough, the tough keep going.” And, finally, it is dedicated to my friends who Without my partner it has to also be noted have encouraged me to create books of that I most likely would not have climbed any photographs which I have taken while doing of these mountains. mountain climbing. COPYRIGHTEDMATERIAL Other books by Daniel H. Wieczorek and Kazuya Numazawa “Outdoor Photography of Japan: Through the Seasons”; ISBN/EAN13: 146110520X / 9781461105206; 362 Pages; June 10, 2011; Also available as a Kindle Edition “Some Violets of Eastern Japan”; ISBN/EAN13: 1463767684 / 9781463767686; 104 Pages; August 20, 2011; Also available as a Kindle Edition “2014 Photo Calendar – Japan's Flowers, Plants & Trees”; ISBN/EAN13: 1482315203 / 978- 1482315202; 30 Pages; February 4, 2013 “2014 Photo Calendar – Japan Mountain Scenery”; ISBN/EAN13: 1482371383 / 978- 1482371383; 30 Pages; February 15, 2013 “Climbing a Few of Japan's 100 Famous Mountains – Volume 1: Mt.