BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL Diagnostic

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Dossier De Presse

DOSSIER DE PRESSE A destination des correspondants presse 10/10/2019 Service urbanisme -CAMSMN ENQUETE PUBLIQUE DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL Territoire AVRANCHES – MONT SAINT MICHEL QU’EST-CE QU’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE ? SUR QUOI PORTE L’ENQUÊTE PUBLIQUE ? L’enquête publique vise à assurer l’information et la participation L’enquête publique portera sur le projet arrêté de Plan Local du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de l’ancienne Communauté l’élaboration du projet de PLUi et d’abrogation des cartes de Communes d’Avranches – Mont Saint-Michel et sur communales. l’abrogation des cartes communales d’Angey, Champcey, Crollon, Juilley, La Godefroy, La Rochelle-Normande, Le Mesnil- Ozenne, Les Chambres, Plomb, Saint-Loup, Servon et Subligny. GRANDES DATES DE L’ELABORATION DU PLUi AMSM 19 décembre 2015 8 avril 2019 Juillet – Aout 2019 26 septembre 2019 Septembre - Octobre 2019 Début 2020 Prescription du PLUi 1er Arrêt de projet Consultations des 2nd Arrêt de projet Mise en place de Approbation du PLUi et Bilan de la concertation PPA et des l’enquête publique communes L’ESSENTIEL DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE DATES DE L’ENQUÊTE / 21 OCTOBRE (à partir de 9h) AU 28 NOVEMBRE 2019 INCLUS (jusqu’à19h) SOIT 39 JOURS CONSÉCUTIFS MEMBRES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE / PRESIDENTE / Mme. DE LA GARANDERIE Catherine MEMBRES / M. BOUTRUCHE Michel MEMBRE / M. CHARNEAU Gérard SIEGE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE / Siège de la communauté d’agglomération Mont Saint Michel – Normandie, 1 rue général Ruel, -

Rendez- Vous Aux Jardins

R endez- v ous 4 – 6 juin aux 2021 jardins La transmission des savoirs rendezvousauxjardins.fr #RdvJardins Normandie Présentation de la manifestation Pour leur 18e édition en France et 3e édition en Europe, les Rendez-vous aux Jardins vous invitent à partager « la transmission des savoirs » avec les nombreux acteurs passionnés de jardins. Nous vous attendons nombreux cette année pour explorer la richesse et la variété de nos parcs et jardins, privés et publics, de tous les styles et de toutes les époques. Plus de 3 000 parcs et jardins, en France et en Europe, s’associeront cette année à cette grande fête européenne et nous offriront des moments précieux de décou- verte et d’échange. Localement, dans le sud de la Manche, l’évènement est animé par la Société d’Horticulture d’Avranches avec le soutien de la Communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie et de la Communauté de communes Granville, Terre et Mer. Le programme détaillé est disponible sur le site www.ste-horticulture-avranches.fr Attention pour certains jardins, il est nécessaire de réserver. Mesures de sécurité sanitaire Le respect des mesures barrières est indispensable lors de chacune des visites : - distanciation d’au moins 1 mètre ; - hygiène des mains ; - port du masque obligatoire. Les masques ne sont pas fournis aux visiteurs. Jardins ouverts à la visite dans le Sud-Manche 13 12 21 22 14 17 11 15 16 18 6 10 7 9 20 8 19 1 5 4 2 3 1 - Jardin à la française - Ardevon Jardin à la française, géométrique et tropical. Roseraie. -

50-Gazette-Manche (Page 1)

Votre hebdomadaire dans la Manche Cérences Gouvets Bréhal Sourdeval- Percy Chanteloup les-Bois Ver Gavray Le Chefresne Saint-Vigor- des-Monts Coudeville- Montaigu- Margueray La Gazette de la Manche sur-Mer les-Bois Bréville- Le Mesnil- sur-Mer Hudimesnil La Amand Montbray Meurdraquière Morigny Parution : mercredi Longueville Le Mesnil- La Bloutière La Colombe Donville- Le Loreur Le Mesnil- Garnier les-Bains Anctoville- sur-Boscq Rogues Le Mesnil- Yquelon Beslon Saint-Sauveur- Villeman Fleury Granville Saint- la-Pommeraye Planchers Beauchamps Villedieu- Equilly Champrepus les- Sainte- Saint-Aubin- Folligny Cécile des-Préaux Poêles Saint-Pair- Hocquigny La Lande-d'Airou sur-Mer Saint-Jean- Le Tanu Saint-Maur- des-Champs La Haye- Rouffigny des-Bois La Chapelle- Saint-Pierre- Pesnel Cécelin Boisyvon Bourguenolles Chérencé- Langers La Lucerne-d'Outremer le-Héron La Mouche La Trinité Champcervon Saint-Martin- le-Bouillant Jullouville La Rochelle- Le Luot Saint-Jean-du- Coulouvray- Sainte- Corail-des-Bois Boisbenâtre Angey Normande Les Chambres Pience La Chaise- Saint- Subligny Baudouin Nicolas- Sartilly Montviron des-Bois Saint-Michel- Gathemo Braffais Les Loges- de-Montjoie Champeaux sur-Brécey Notre-Dame- Saint-Laurent- de-Cuves Saint-Jean- Champcey de-Livoye Saint- le-Thomas Lolif Chavoy Saint- Pois Vengeons Plomb Georges- Beauficel Chaulieu Saint- de-Livoye Lingeard Dragey- Jean- Perriers-en- Ronthon Tirepied Brécey Cuves Bacilly de-la-Haize Beauficel Marcey- Ponts Vernix Le Mesnil- les- Gilbert Brouains Cancale Grèves Saint-Brice Les Cresnays -

Publicité Des Demandes D'autorisation D'exploiter Pour Une

Publicité des demandes d'autorisation d'exploiter 07/07/2020 pour une mise en valeur agricole enregistrées par la DDTM de la Manche Date Date limite no enregistre Référence cadastrales Superficie de dépôt Demandeur Adresse demandeur Localisation biens demandés Propriétaire Adresse propriétaire interne ment parcelles demandées (ha) demande demande concurrente 5, Chemin des Vieilles Haies 5020264 10/06/2020 Mickaël VIVIER Saint Georges de Rouelley SAINT GEORGES DE ROUELLEY AB-45 1,07 Blandine AVENEL 50640 Le Teilleul 07/09/2020 B-27-1244-1245-8-12- 1564-1566-1243-2-3- 111-112-24-25-55-24- 5020265 10/06/2020 GAEC de la Forge Saint Christophe du Foc VIRANDEVILLE 28 31,29 Jean VISTE La Cour 50690 Virandeville 07/09/2020 5020265 10/06/2020 GAEC de la Forge Saint Christophe du Foc VIRANDEVILLE B-1279 1,20 Christian VISTE 39, Les Taillis 50690 Virandeville 07/09/2020 B-10-11-14-113-115- La Giaraderie 50440 Omonville la 5020265 10/06/2020 GAEC de la Forge Saint Christophe du Foc VIRANDEVILLE 116-1273 18,21 Béatrice DAMOURETTE - FADY Petite 07/09/2020 10 rue du Doué 53410 Le 5020265 10/06/2020 GAEC de la Forge Saint Christophe du Foc VIRANDEVILLE B-13-15-19-18-21-22 16,36 Jean-Paul LE BAS Bourgneuf La Forêt 07/09/2020 Indivision NOËL (Didier ; Odile ; 5020266 10/06/2020 Charlène COLIN Sacey SACEY ZD-60 en partie 4,80 Philippe ; Dominique) Sacey ; Tremblay 07/09/2020 C-24-129-130, AC-201- SCI de la Grande Miason (Eric Château de Vauville - 2, Le 5020269 11/06/2020 Guillaume de Lestrange Vauville VAUVILLE 209 15,34 PELLERIN) Moitier - 50440 La Hague -

Saint-Malo Baie Du Mont-Saint-Michel

Saint-Malo, cité corsaire 1 h 2 0 Les îles Chausey COMBOURG PONTORSON V DINAN DINARD e CANCALE r N AVRANCHES s E J A La N e C m 5 k S GRANVILLE 0 r DOL-DE-BRETAGNE s 0 ie min e 1 Destination 1 nne . y A RHLE OTL LATTE LA FORT ET FRÉHEL CAP Donville les Bains SAINT-SULIAC D5 St-Sauveur- 98 la-Pommeraye SAINT-MALO PLANCOËT SAINT-CAST-LE GUILDO SAINT-CAST-LE O E Yquelon Anctoville-sur-Boscq Équilly GRANVILLE D375 MONT-SAINT-MICHEL & SA BAIE SA & MONT-SAINT-MICHEL Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel ▪ Musée et jardin Christian Dior D4 ▪ La Haute Ville 70 Beauchamps ▪ Zoo War-su Sant-Maloù - Bae Menez-Mikael-ar-Mor St-Planchers Brest Côte de Granit Rose ▪ Le Marité de Champrépus Baie de Morlaix D372 terres océanes S D1 St-Jean-des-Champs 4 51 6 0 5km 1 Baie de Folligny D Saint-Brieuc Saint-Malo Sint Mâlo - Bée du Mont Sint Michë St-Pair-sur-Mer Paimpol - Les Caps Baie du Mont- Le Tanu Saint-Michel St-Aubin- Hocquigny Randonneurs dans la Baie du Mont-Saint-Michel 5 or Océan Loire 6 Bretagne Cœur de Bretagne des-Préaux D1 of uMorbihan du Golfe Kalon Breizh rtgeSud Bretagne Quimper D373 54 Le Thar Brocéliande Destination de Bretagne de D1 La Haye-Pesnel tlsPortes les et Rennes Cornouaille Cornouaille Rennes Quimper D580 ao Breizh Kalon et les Portes La Lucerne- œrd Bretagne de Cœur Saint-Michel de Bretagne La Mouche aed Mont- du Baie Destination 5 amo e Caps Les - Paimpol D109 Saint-Malo Saint-Brieuc aede Baie 4 d'Outremer ersocéanes terres aed Morlaix de Baie Brocéliande Brest ôed rntrose granit de Côte h 1 Digue de Jullouville Jullouville -

The Bretons and Normans of England 1066-1154: the Family, the Fief and the Feudal Monarchy*

© K.S.B. Keats-Rohan 1991. Published Nottingham Mediaeval Studies 36 (1992), 42-78 The Bretons and Normans of England 1066-1154: the family, the fief and the feudal monarchy* In memoriam R.H.C.Davis 1. The Problem (i) the non-Norman Conquest Of all the available studies of the Norman Conquest none has been more than tangentially concerned with the fact, acknowledged by all, that the regional origin of those who participated in or benefited from that conquest was not exclusively Norman. The non-Norman element has generally been regarded as too small to warrant more than isolated comment. No more than a handful of Angevins and Poitevins remained to hold land in England from the new English king; only slightly greater was the number of Flemish mercenaries, while the presence of Germans and Danes can be counted in ones and twos. More striking is the existence of the fief of the count of Boulogne in eastern England. But it is the size of the Breton contingent that is generally agreed to be the most significant. Stenton devoted several illuminating pages of his English Feudalism to the Bretons, suggesting for them an importance which he was uncertain how to define.1 To be sure, isolated studies of these minority groups have appeared, such as that of George Beech on the Poitevins, or those of J.H.Round and more recently Michael Jones on the Bretons.2 But, invaluable as such studies undoubtedly are, they tend to achieve no more for their subjects than the status of feudal curiosities, because they detach their subjects from the wider question of just what was the nature of the post-1066 ruling class of which they formed an integral part. -

Rendez- Vous Aux Jardins

R endez- v ous 4 – 6 juin aux 2021 jardins La transmission des savoirs rendezvousauxjardins.fr #RdvJardins Normandie Présentation de la manifestation Pour leur 18e édition en France et 3e édition en Europe, les Rendez-vous aux Jardins vous invitent à partager « la transmission des savoirs » avec les nombreux acteurs passionnés de jardins. Nous vous attendons nombreux cette année pour explorer la richesse et la variété de nos parcs et jardins, privés et publics, de tous les styles et de toutes les époques. Plus de 3 000 parcs et jardins, en France et en Europe, s’associeront cette année à cette grande fête européenne et nous offriront des moments précieux de décou- verte et d’échange. Localement, dans le sud de la Manche, l’évènement est animé par la Société d’Horticulture d’Avranches avec le soutien de la Communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie et de la Communauté de communes Granville, Terre et Mer. Le programme détaillé est disponible sur le site www.ste-horticulture-avranches.fr Attention pour certains jardins, il est nécessaire de réserver. Mesures de sécurité sanitaire Le respect des mesures barrières est indispensable lors de chacune des visites : - distanciation d’au moins 1 mètre ; - hygiène des mains ; - port du masque obligatoire. Les masques ne sont pas fournis aux visiteurs. Jardins ouverts à la visite dans le Sud-Manche 13 12 21 22 14 17 11 15 16 18 6 10 7 9 20 8 19 1 5 4 2 3 1 - Jardin à la française - Ardevon Jardin à la française, géométrique et tropical. Roseraie. -

COMMUNES En Zone Vulnérable

COMMUNES en zone vulnérable COMMUNES en zone vulnérable COMMUNES en zone vulnérable COMMUNES en zone vulnérable COMMUNES en zone vulnérable COMMUNES en zone vulnérable AGNEAUX CHEVRY LA-GODEFROY MONTBRAY SAINT-CYR-DU-BAILLEUL SAINTE-SUZANNE-SUR-VIRE AGON-COUTAINVILLE CONDE-SUR-VIRE LA-GOHANNIERE MONTCHATON SAINT-DENIS-LE-GAST* SAINTENY AIREL CONTRIERES* LA-HAYE-PESNEL MONTCUIT* SAINT-EBREMOND-DE-BONFOSSE SARTILLY ANCTEVILLE COULOUVRAY-BOISBENATRE LA-LANDE-D'AIROU MONTFARVILLE SAINT-FROMOND SAUSSEY* ANGEY COURTILS LA-LUCERNE-D'OUTREMER MONTHUCHON SAINT-GEORGES-D'ELLE SAVIGNY-LE-VIEUX ANNEVILLE-EN-SAIRE COUVAINS LA-LUZERNE MONTJOIE-SAINT-MARTIN SAINT-GEORGES-DE-BOHON SERVIGNY ANNEVILLE-SUR-MER COUVILLE* LA-MANCELLIERE-SUR-VIRE MONTMARTIN-EN-GRAIGNES SAINT-GEORGES-DE-LA-RIVIERE SERVON ARGOUGES CREANCES LA-MEAUFFE MONTMARTIN-SUR-MER* SAINT-GEORGES-DE-LIVOYE SIDEVILLE AUCEY-LA-PLAINE CROLLON LA-MEURDRAQUIERE* MONTRABOT SAINT-GEORGES-DE-ROUELLEY SOTTEVILLE* AUVERS CUVES LA-MOUCHE MONTSURVENT SAINT-GEORGES-MONTCOCQ SOULLES AUXAIS DANGY LA-ROCHELLE-NORMANDE MONTVIRON SAINT-GERMAIN-D'ELLE SOURDEVAL AVRANCHES DENNEVILLE LA-RONDE-HAYE MOON-SUR-ELLE SAINT-GERMAIN-SUR-AY SOURDEVAL-LES-BOIS BACILLY DOMJEAN LA-TRINITE MORIGNY SAINT-GERMAIN-SUR-SEVES SUBLIGNY BARENTON DONVILLE-LES-BAINS LA-VENDELEE MORTAIN SAINT-GILLES SURVILLE BARFLEUR DRAGEY-RONTHON LAMBERVILLE MOULINES SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET TANIS BARNEVILLE-CARTERET DUCEY LAPENTY MOYON SAINT-HILAIRE-PETITVILLE TESSY-SUR-VIRE BAUDRE EQUILLY LE-CHEFRESNE MUNEVILLE-LE-BINGARD SAINT-JAMES TEURTHEVILLE-HAGUE* -

Conseil De La Communaiite D'agglomeratjon Mont

Envoyé an préfecture le 06103/2020 Envoyé en préfecture le06/03/2020 Reçu en préfecture le 06/0312020 Reçu en préfecture le 06/03/2020 Affiché le 05/03/2020 Affiché le 05/53/2020 ID: 050-200069425-20200227-DEL202 26-DE ID: 050-200009425-20200227-DEL2020_26-IJE LE VAL SAINT PORE BLIER Daniel, RIVIERE-DAILLENCOURT VAINS DEVILLE Olivier CONSEIL DE LA COMMUNAIITE D'AGGLOMERATJON REPUBLIQUE FRANÇAISE:' Marie-Claire VERGONCEY: ROBIDEL Michel MONT-SAINT-MICHEL - NORMANDIE LES LOGES-MAI1CHIS : MATÉO Paulette VERNIX: CHEVAILLIER Gilles Département de la Manche LINGEARD : MARY Michel Extrait du registre des délibérations Conseillers suppléants Présents: I (MWfliDAfjCtQJ40U6IOI MONT SAINT-MICHEL LES LOGES SUR BRECEY : Olivier LECHEVALLIER remplacé parMikafli BERHAULT NORMANDIE Séance du jeudi 27 février 2020 Pouvoirs: 19 . AVRANCH ES: Roland CARO à Nadine CAIVEZ Membres en exercice: 158 BUAIS LES MONTS: fric cOURTEILLE à Sébastien LEBOISNE COURTILS Guy POIfLIETà Christophe HERNOT • Date de convocation: L'An Deux Mille Vingt, le Jeudi 27 février à 19 heures, le Conseil, dûment • GRANDPAR!GNY : Jean-Luc ROCHEFORT à Marie-Claude HAMEL 20/02/2020 convoqué, s'est réuni à l'espace culturel dïsigny-le-Buat —20 rue Saint- JUVIGNY-LES-VALLEES : Xavier TASSEL à Jean-Yves HAMEL Exupéry, sous la présidence de Monsieur Davkl NICOLAS, Président. LE GRIPPON : Jean-Jacqués MAIJREL à RémIPINET Date de l'affichage: LE MESNILI.ARO : 'Ives GÉRARD à Gilbert BADIOU 05/03/2020 LE MONT SAINT MICHEL.: Yan GALTON à Alexis SANSON LE TEILLEUL: Patrice ACHARD DE LA VENTE -

Septembre 12

PREFET DE LA MANCHE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DOCUMENTATION ET INFORMATIONS SEPTEMBRE 2012 Le contenu intégral des textes et/ou les documents et plans annexés peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée et sur le site Internet de la préfecture : http ://www.manche.gouv.fr Rubrique : Annonces et avis - Recueil des actes administratifs 2 S O M M A I R E CABINET DU PREFET ..................................................................................................................................................................................... 5 Arrêté n° 12-071 du 20 septembre 2012 portant modif ication de la nomination des régisseurs des circonscriptions de sécurité publique ............................................................................................................................................................................................................ 5 Arrêté du 27 septembre 2012 portant agrément d’un brigadier de police municipale - VALOGNES ............................................................... 5 SOUS-PREFECTURE D'AVRANCHES ............................................................................................................................................................ 5 Arrêté n° 12-88 du 15 juin 2012 portant nouvelles d ispositions statutaires d'un E.P.C.I. - Communauté de communes de LA SELUNE........................................................................................................................................................................................................... -

L'assemblée Départementale

Le magazine du conseil départemental de la Manche Mai 2015 philippe bAS, président du conseil départemental Le NOUVeAU VISAGe De L’assembLée DépArtemeNtALe AVANt-prOpOS Le nouveau visage de l’assemblée : Philippe Bas, président du conseil départemental de la Manche, et l’ensemble des conseillers départementaux. LA mANChe, nouvelle mandature, nouveau départ Ce Manche mag’ hors-série est dédié à appelée à voter. Ils sont investis à la votre premier conseil départemental. 54 fois auprès de tous les Manchois et sur hommes et femmes qui, dans une parité leur territoire, parmi les 27 nouveaux absolue, seront vos émissaires pour les cantons dont la carte est détaillée dans six prochaines années. Découvrez ces ces pages. conseillers départementaux qui forment le nouveau visage de la Manche. Héritage historique et contexte actuel de la réforme territoriale, compétences Si l’un de leurs rôles est de se encore en phase de discussion au prononcer sur les projets que souhaite Parlement, mais aussi première mettre en place la collectivité, en « interview Manche mag’ » du Président siégeant à la Maison du Département, Philippe Bas, nouvel organigramme à Saint-Lô, ils et elles représentent des élus et des vice-présidents…, vous aussi l’institution localement, ainsi attendent dans ce numéro spécial, pour qu’au sein des près de 500 organismes mieux connaître celles et ceux que vous où l’assemblée départementale est avez choisis pour la Manche ! Ce magazine est disponible Hors-série mai 2015 - LE MAGAZINE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MANCHE - Maison en -

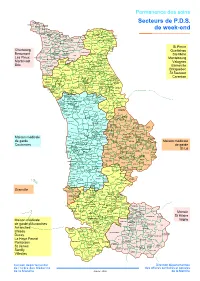

Secteurs De P.D.S. De Week-End

Permanence des soins St Germain Secteurs de P.D.S. des Vaux Auderville Omonville Omonville la Rogue la Petite Jobourg Digulleville Eculleville Réthoville de week-end Cosqueville Gouberville Herqueville Gréville Urville Fermanville Néville Hague Gatteville BEAUMONT Nacqueville Varouville le Phare HAGUE Branville Querqueville STPIERRE Tocqueville Hague Maupertus EGLISE Barfleur SteCroix Equeurdreville Carneville SteGeneviève Vauville Hague Hainneville Bretteville Clitourps Tonneville Tourlaville Montfarville Théville Valcanville CHERBOURG Canteloup Anneville Flottemanville OCTEVILLE Gonneville enSaire Biville Hague Digosville le Vicel Brillevast Acqueville le Vast Réville Vasteville laGlacerie la Pernelle Sideville leMesnil le Theil Martinvast auVal Teurthéville Teurthéville St Vaast St Pierre Héauville Hague Bocage laHougue Tollevast QUETTEHOU Cherbourg Virandeville Hardinvast Quettehou Siouville Saussemesnil Hague Helleville Montaigu St Christophe St Martin Morsalines Beaumont du Foc Couville leGréard laBrisette Videcosville Brix Crasville Ste Mère Tréauville Sotteville Breuville Octeville Les Pieux Flamanville Bricquebosq Tamerville l'AvenelAumeville Benoîtville St Joseph Lestre Montebourg Sottevast Rauville St Germain St Martin LESPIEUX la Bigot Martinvast Grosville VALOGNES de Tournebut Lestre Valognes St Martin Vaudreville leHébert Négreville Huberville Quinéville Brix St Germain Ozeville le Gaillard Rocheville Yvetot MONTEBOURG Barneville le Rozel Quettetot Bocage Lieusaint StCyr Fontenay l'Etang Sortosville St Floxel Pierreville