Addio West Ham

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

John Hellier, Most Er People Connected with West Ham and Know Me As John Hellier, and Er I’M the Club Historian, I Took Over in 1992

The Parish Centre, Cardinal Heenan Centre, 326 High Road, Ilford, IG1 1QP 0208 5533116 / [email protected] / www.hidden-histories.org.uk Archive Reference: 2016_esch_STOS_08 Interviewer Interviewee So my name is Joshua Adams and I’m recording for Eastside Community Heritage on the Stadium of Stories project. Do you maybe just want to introduce yourself for the sake of the recording? Yes, my name is Anthony John Hellier, most er people connected with West Ham and know me as John Hellier, and er I’m the club historian, I took over in 1992... er when my father died as sort of club historian, writing in the programme, I’ve been associated with my father for many years er ‘cos we had been er printing the programme for West Ham and my Father was the programme editor from about 1946 to 1983 or so… erm and he basically designed and wrote it and er got it approved by the club, so that’s our sort of er… er how I came to be er club historian. Hmm, so you’re just saying there as well about your grandparents and their link. Yeah my great Grandfather was a er er brass founder in the Thames Iron Works in the 1890s, er when Thames Iron Works football club was formed in 1895, er he was er one of the people who was on the… er initial stages of sort of a founding committee er he had played football erm around the area for a local er church side and other football teams in 1895 he was 35 years old and they and he sort of from what I understand had a type of role whereby he knew a lot of the local players in the area so when Thames Iron Works started up he -

ENGLAND - SWEDEN MATCH PRESS KIT Gamla Ullevi, Gothenburg Friday 26 June 2009 - 18.00CET (18.00 Local Time) Matchday 4 - Semi-Finals

ENGLAND - SWEDEN MATCH PRESS KIT Gamla Ullevi, Gothenburg Friday 26 June 2009 - 18.00CET (18.00 local time) Matchday 4 - Semi-finals Contents 1 - Match background 6 - Head coach 2 - Team facts 7 - Competition facts 3 - Squad list 8 - Competition information 4 - Group statistics 9 - Tournament schedule 5 - Match officials 10 - Legend Match background Both England and Sweden will be attempting to end a long wait for international success when they meet in Gothenburg in the first semi-final of the 2009 UEFA European Under-21 Championship. • England claimed the last of their two U21 titles 25 years ago, defeating Spain 3-0 on aggregate over two legs in the 1984 final. The years since have largely been barren, with no title at any since a side including Paul Scholes, Gary Neville, Sol Campbell and Robbie Fowler triumphed on home soil in the European U18 Championship in 1993. This time round hopes are high following wins against Finland (2-1) and Spain (2-0), coupled with a 1-1 draw against Germany, taking Stuart Pearce's side through as Group B winners to face Sweden. They will hope to fare better than two years ago when they went out to the Dutch hosts after a 32-penalty shoot-out. • Sweden, meanwhile, have never won a UEFA men's competition, losing to Italy 2-1 on aggregate over two legs off the 1992 U21 final. The Scandinavian side last reached this stage five years ago, losing on penalties to Serbia and Montenegro in Oberhausen after a 1-1 draw. A measure of revenge was exacted on Matchday 3 of this competition, a 3-1 win against Serbia in Malmo taking the hosts into the last four as Group A runners-up following a 5-1 win against Belarus and 2-1 defeat by Italy. -

Gulf Times Sport

RUGBY | Page 10 CRICKET | Page 5 England stay Zimbabwe To Advertise here Call: 444 11 300, 444 66 621 on course for ousted by Six Nations Afghanistan Grand Slam in World T20 Sunday, March 13, 2016 FOOTBALL Jumada II 4, 1437 AH Messi masterclass GULF TIMES as Barcelona hit Getafe for six SPORT Page 3 SPOTLIGHT BASKETBALL FOOTBALL/FA CUP Schumi manager Rembert Lukaku on avoids target twice giving detailed shines as as Everton updates Khor bounce sink Chelsea back for win El Jaish hold nerve to edge Al Arabi 81-77 Michael Schumacher suff ered a serious skiing accident in 2013 and is undergoing treatment in Switzerland. AFP Berlin ichael Schumacher’s manager Sabine Kehm admits purposefully avoiding giving out Mexact details about the health of Germany’s Formula One legend to prevent speculation or misinter- pretation in the media. “At the moment, I see no alter- native,” she told yesterday’s edi- tion of the Munich-based news- paper the Sueddeutsche Zeitung. “Every sentence is a catalyst for new inquiries, every word is a beacon for further information. It never dies down.” Former seven-time world champion Schumacher suff ered head injuries in a skiing accident Everton’s Romelu Lukaku celebrates scoring their second goal against in the French Alps in December Chelsea in their FA cup quarter-final yesterday. 2013 and spent six months in an induced coma before returning to AFP million, 258 million euros) to buy his home in Switzerland to con- Liverpool 49.9 percent of the club, having tinue his rehabilitation. made a pre-match address to sup- Any updates by Kehm on Schu- porters in the media. -

2015 Topps Premier Gold Soccer Checklist

BASE BASE CARDS 1 Artur Boruc AFC Bournemouth 2 Tommy Elphick AFC Bournemouth 3 Marc Pugh AFC Bournemouth 4 Harry Arter AFC Bournemouth 5 Matt Ritchie AFC Bournemouth 6 Max Gradel AFC Bournemouth 7 Callum Wilson AFC Bournemouth 8 Theo Walcott Arsenal 9 Laurent Koscielny Arsenal 10 Mikel Arteta Arsenal 11 Aaron Ramsey Arsenal 12 Santi Cazorla Arsenal 13 Mesut Ozil Arsenal 14 Alexis Sanchez Arsenal 15 Olivier Giroud Arsenal 16 Bradley Guzan Aston Villa 17 Jordan Amavi Aston Villa 18 Micah Richards Aston Villa 19 Idrissa Gueye Aston Villa 20 Jack Grealish Aston Villa 21 Gabriel Agbonlahor Aston Villa 22 Rudy Gestede Aston Villa 23 Thibaut Courtois Chelsea 24 Branislav Ivanovic Chelsea 25 John Terry Chelsea 26 Nemanja Matic Chelsea 27 Eden Hazard Chelsea 28 Cesc Fabregas Chelsea 29 Radamel Falcao Chelsea 30 Diego Costa Chelsea 31 Julian Speroni Crystal Palace 32 Scott Dann Crystal Palace 33 Joel Ward Crystal Palace 34 Jason Puncheon Crystal Palace 35 Yannick Bolasie Crystal Palace 36 Mile Jedinak Crystal Palace 37 Wilfried Zaha Crystal Palace 38 Connor Wickham Crystal Palace 39 Tim Howard Everton 40 Leighton Baines Everton 41 Seamus Coleman Everton 42 Phil Jagielka Everton 43 Ross Barkley Everton 44 John Stones Everton 45 Romelu Lukaku Everton 46 Kasper Schmeichel Leicester City 47 Wes Morgan Leicester City 48 Robert Huth Leicester City 49 Riyad Mahrez Leicester City 50 Jeff Schlupp Leicester City 51 Shinji Okazaki Leicester City 52 Jamie Vardy Leicester City 53 Simon Mignolet Liverpool FC 54 Martin Skrtel Liverpool FC 55 Nathaniel Clyne Liverpool -

Steven Fletcher Fixar Ny Seger Till Sheffield Wednesday M En Tredjedel Återstår Av Premier League Och Liverpool Har Enorma Spetskvaliteter

8 TIPS LÖRDAG 26 JANUARI 2019 STRYKTIPSETMEDESKILHELLBERG •STRYKTIPSETOCHEUROPATIPSET Steven Fletcher fixar ny seger till Sheffield Wednesday m En tredjedel återstår av Premier League och Liverpool har enorma spetskvaliteter. spelare och comebackande Steven Fletcher och bottenlagen har inte råd att tappa m Jackpot höjer intresset och det borde bli avgjorde mot Charlton. Skyttekungen kan bli många poäng under spurten. Men trots att bra utdelning eftersom flera av matcherna matchhjälte även mot ett sargat Derby. Watford behöver poängen bättre spikas är öppna och svårtippade. ESKIL HELLBERG Spelexpert. Flerfaldig vinnare av de Liverpool. Det skiljer 55 poäng mellan lagen m Sheffield Wednesday har fått tillbaka prestigefyllda ligorna för Stryktips, Europatips och Måltips. PREMIER LEAGUE Senaste mötet: 1–0 THE CHAMPIONSHIP Senaste mötet: 1–1 1.BOURNEMOUTH CHELSEA 8.SHEFFIELDW. DERBY FEM SENASTE: Aston Villa h ..... 2–1 FEM SENASTE: Man. United h .. 0–2 FEM SENASTE: Reading h ......... 0–3 FEM SENASTE: Huddersfield h . 1–1 Brighton h ........ 3–1 Sheffield U b .... 1–2 Hull City b ......... 2–1 Tottenham h ..... 2–1 Barnsley b ........ 1–1 Birmingham b .. 3–3 Swansea City b 3–2 Fulham h ........... 1–1 Arsenal h .......... 1–2 Burnley b .......... 0–3 2 Leicester City b 2–2 B. München h ... 0–3 Luton Town b ... 0–1 Charlton h ......... 1–0 1 Bristol City b .... 2–3 Queens Park b .. 1–2 Rejäl käftsmäll Chelsea förlorade klart mot Bayern och chansen att gå vidare i CL är Steven Fletcher avgjorde. Sheffield Wednesdays skyttekung Steven Fletcher hoppade in och minimal. Ruben Loftus-Cheek och Tammy Abraham var tillgängliga för spel mot Spurs och avgjorde mot Charlton. -

GERMANY - ENGLAND MATCH PRESS KIT Örjans Vall, Halmstad Monday 22 June 2009 - 20.45CET (20.45 Local Time) Group B - Matchday 3

GERMANY - ENGLAND MATCH PRESS KIT Örjans vall, Halmstad Monday 22 June 2009 - 20.45CET (20.45 local time) Group B - Matchday 3 Contents 1 - Match background 6 - Head coach 2 - Team facts 7 - Competition facts 3 - Squad list 8 - Competition information 4 - Group statistics 9 - Tournament schedule 5 - Match officials 10 - Legend Match background Their place in the semi-finals assured, England take on Germany in their closing Group B fixture needing a point to win the section while Horst Hrubecsh's side can guarantee their presence in the last four by avoiding defeat in Halmstad. • England beat Spain 2-0 on Thursday to move on to six points following their 2-1 defeat of Finland. Having been held 0-0 by the Iberians in their opener, Germany's 2-0 success against Finland means they would advance with a defeat at Örjans vall providing Spain fail to beat the Finns and overturn a four-goal differential. • Should Germany and Spain finish level on points, goal difference and goals scored, then coefficient ranking will come into play. Based on points obtained divided by the number of matches played in qualifying for the 2007 and 2009 finals (group stage only), Spain's coefficient is superior, 3.400 to Germany's 2.700. • England have enjoyed the better of the countries' competitive meetings down the years, notably with victories over the Germans in the 1982 UEFA European Championship final and also in the qualifying play-off for the 2007 finals in the Netherlands. • England have four wins and just one defeat from the previous eight encounters. -

Amateurs Epinal Topple Lille, PSG Beat Pau in French Cup

46 Friday Sports Friday, January 31, 2020 Amateurs Epinal topple Lille, PSG beat Pau in French Cup PARIS: Fourth division Epinal sprang a French “It wasn’t easy, it was our fifth consecutive Cup shock on Wednesday, the amateurs from the away game,” said PSG coach Thomas Tuchel. Vosges mountains knocking out top-flight Lille “We made a lot of changes but the lads did really 2-1 to join Paris Saint-Germain, 2-0 winners at well.” PSG, beaten in last season’s final, have won Pau, in the quarter-finals. the competition a record 12 times, two more than The come-from-behind upset matched fellow Marseille who also progressed by beating Stras- fourth-tier amateur outfit Belfort’s shock defeat bourg 3-1. of Ligue 1 Montpellier on penalties 24 hours ear- A group of around 600 Marseille lawyers lier. Loic Remy put Lille into an early lead dressed in courtroom robes demonstrated against the minnows who had ended Reunion is- against the government’s pension reforms, bran- landers’ JS Saint-Pierroise’s dreams of becoming dishing banners before kick-off and after Bouna the first team from a French overseas territory to Sarr’s 32nd minute opener from the stands pro- reach the last 16. claiming “Marseille lawyers are going to win”. And they continued their adventure by hitting And Marseille’s fans had a nervy wait before back hard in the second half with a double from the final verdict of the Velodrome drama played Jean-Philippe Krasso. “We were never in the out before them was certain. -

Page Number: 1/22 May 22, 2017 at 01:45 PM

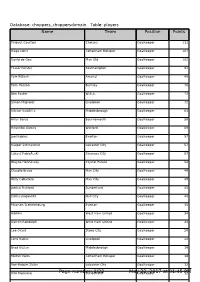

Database: choppers_choppersdomain, Table: players Name Name Team Team PositionPosition PointsPoints Thibaut Courtois Chelsea Goalkeeper 111 Hugo Lloris Tottenham Hotspur Goalkeeper 107 David de Gea Man Utd Goalkeeper 102 Fraser Forster Southampton Goalkeeper 91 Petr ÄŒech Arsenal Goalkeeper 88 Tom Heaton Burnley Goalkeeper 76 Ben Foster W.B.A. Goalkeeper 73 Simon Mignolet Liverpool Goalkeeper 72 VÃctor Valdés Middlesbrough Goalkeeper 63 Artur Boruc Bournemouth Goalkeeper 58 Heurelho Gomes Watford Goalkeeper 58 Joel Robles Everton Goalkeeper 57 Kasper Schmeichel Leicester City Goalkeeper 57 Lukasz FabiaÅ„ski Swansea City Goalkeeper 57 Wayne Hennessey Crystal Palace Goalkeeper 54 Claudio Bravo Man City Goalkeeper 49 Willy Caballero Man City Goalkeeper 49 Jordan Pickford Sunderland Goalkeeper 45 Eldin Jakupović Hull City Goalkeeper 40 Maarten Stekelenburg Everton Goalkeeper 35 Adrián West Ham United Goalkeeper 34 Darren Randolph West Ham United Goalkeeper 34 Lee Grant Stoke City Goalkeeper 28 Loris Karius Liverpool Goalkeeper 24 Brad Guzan Middlesbrough Goalkeeper 19 Michel Vorm Tottenham Hotspur Goalkeeper 16 Ron-Robert Zieler Leicester City Goalkeeper 12 Vito Mannone Page number:Sunderland 1/22 MayGoalkeeper 22, 2017 at 01:45 PM12 Database: choppers_choppersdomain, Table: players Name Name Team Team PositionPosition PointsPoints Jack Butland Stoke City Goalkeeper 11 Sergio Romero Man Utd Goalkeeper 10 Steve Mandanda Crystal Palace Goalkeeper 10 Adam Federici Bournemouth Goalkeeper 4 David Marshall Hull City Goalkeeper 3 Paul Robinson Burnley Goalkeeper 2 Kristoffer Nordfeldt Swansea City Goalkeeper 2 David Ospina Arsenal Goalkeeper 1 Asmir Begovic Chelsea Goalkeeper 1 Wojciech SzczÄ™sny Arsenal Goalkeeper 0 Alex McCarthy Southampton Goalkeeper 0 Allan McGregor Hull City Goalkeeper 0 Danny Ward Liverpool Goalkeeper 0 Joe Hart Man City Goalkeeper 0 Dimitrios Konstantopoulos Middlesbrough Goalkeeper 0 Paulo Gazzaniga Southampton Goalkeeper 0 Jakob Haugaard Stoke City Goalkeeper 0 Boaz Myhill W.B.A. -

The Player Trading Game 2017

The Player Trading Game 2017 footballbenchmark.com What is KPMG Football Benchmark? Consolidated and verified database of football clubs' financial and operational performance. Business intelligence tool enabling relevant comparisons with competitors. An ever-growing platform that includes data from over 150 European football clubs. A tool offering insights into many aspects of football clubs' operations, including, but not limited to, revenue generators, expense categories, profitability indicators, balance sheet items and stadium statistics. footballbenchmark.com Credits: Paris Saint-Germain FC © 2017 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Table of contents Foreword 4 How we calculate player trading balance for the purposes of this report 7 The European Top 20 8 Where are the “big fish”? 13 Basis of preparation and limiting conditions 15 © 2017 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 4 The Player Trading Game Foreword Only one year ago, the whole media and fans, it is noticeable that football world was stunned when the ratio between the fee paid for Manchester United FC broke record transfers and the operating the transfer record by signing revenues of the acquiring club has Frenchman Paul Pogba for EUR 105 remained stable at approximately million. Despite being considered 23% in the last 10 years. In view of by many as a disproportionate and that, Neymar’s acquisition by Paris unsustainable trend, this summer Saint-Germain FC (at 42%) could we have witnessed a further pull be considered as an exception, of the financial muscle exercised and more aligned to the ratio at the by clubs. -

Premier League: the Championship: Revansjejakt I Hovedstaden Ny Spenning I Tet Side 10 Side 14 INNHOLD Tipsuken

ÅRGANG 73 // TIRSDAG 23. JUNI 2020 // NR. 25 LØSSALG KR 80,– SIDE 3-7 SIDE ALARMENUsle ett poeng fra første to runder fikk alarmen til å dure i GÅRRosenborg-garderoben. Denne ukens møter med Glimt og Brann vil kunne definere trøndernes sesong. Premier League: The Championship: Revansjejakt i hovedstaden Ny spenning i tet Side 10 Side 14 INNHOLD Tipsuken .....................................................2 Norge Eliteserien .....................................3-7 Tipsbladet-duellen .....................................9 England Premier League .....................10-13 England The Championship ...............14-17 Liganytt .....................................................19 Tyskland Bundesliga ...........................20-22 Italia Serie A .........................................23-27 Spania La Liga ......................................28-33 Danmark Superligaen .........................34-36 Sverige Allsvenskan .............................38-40 Ukens TV-liste ......................................42-73 Tipsfondet............................................44-45 Midtukekupongen ....................................46 Lørdagskupongen ....................................47 Søndagskupongen ...................................48 Resultater.............................................49-63 Feriemodus Premier League-fotballen startet opp var Everton som kom nærmest med igjen forrige uke, men det ble på ingen en enorm dobbeltsjanse mot slutten. måte en eksplosjon av underholdning. At det etterlengtede ligagullet fortsatt Kanskje hadde -

Read Ebook ^ Thames Ironworks FC # J2DFTQRSJLET

RVAAUJ6H99D3 ~ eBook ~ Thames Ironworks F.C Th ames Ironworks F.C Filesize: 9.41 MB Reviews It in one of my personal favorite book. Sure, it is engage in, continue to an amazing and interesting literature. I am quickly could possibly get a enjoyment of looking at a published book. (Wellington Rosenbaum) DISCLAIMER | DMCA W25C47TH3PO4 // Kindle \ Thames Ironworks F.C THAMES IRONWORKS F.C To read Thames Ironworks F.C eBook, make sure you click the web link beneath and save the ebook or get access to additional information which are have conjunction with THAMES IRONWORKS F.C ebook. Alphascript Publishing Jul 2009, 2009. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Please note that the content of this book primarily consists of articles available from Wikipedia or other free sources online. Thames Ironworks Football Club, the club that would later become West Ham United, was founded by Thames Ironworks and Shipbuilding Co. Ltd owner Arnold Hills and foreman Dave Taylor in 1895. Thames Ironworks took over the tenancy of The Old Castle Swis' Hermit Road ground in Canning Town until their eventual eviction in October 1896. They would briefly play at Browning Road in East Ham, before moving to the Memorial Grounds, a stadium which was situated close to where West Ham station now stands. The ground was built at Arnold Hills' own expense, costing Pds. 20,000. Thames Ironworks were West Ham Charity Cup winners in 1895-96 and London League runners up and champions in 1896-97 and 1897- 98. They were promoted to Southern League Division One in 1898-99 as Southern League Division Two Champions. -

Sample Download

DANNY LEWIS BOLEYNTHE ’S THE BOLEYN FAREWELL WEST HAM UNITED’S UPTON PARK SWANSONG ' S FAREWELL Contents Foreword by Tony Cottee 7 Introduction 10 1. The Backdrop 15 2. Preparation 33 3. Before The Game 39 4. First Half 89 5. Half-Time 127 6. Second Half 131 7. The Ceremony 204 8. It’s All Over 235 9. The Aftermath 261 Acknowledgements 281 Bibliography 284 1 The Backdrop INCLUDING THE club’s time as Thames Ironworks, the Hammers had already played at three stadia before moving in at the Boleyn Ground: Hermit Road, Browning Road and Memorial Grounds. The move to Upton Park came about when, in 1904, Thames Ironworks and Shipbuilding Company owner Arnold Hills was having financial issues. Hills was unwilling to re-negotiate a deal for the club to remain at Memorial Grounds, meaning the Hammers needed to find a new place to call home. Upton Park was settled upon, where the club would play its football from the 1904/05 season right up until 2016. The stadium, which was originally named The Castle, was built next to and in the grounds of Green Street House. The pitch was laid on an area that had previously been used to grow cabbages and potatoes. The stadium originally consisted of a small West Stand, a covered terrace backing on to Priory Road and changing rooms placed in the north- west corner between the West Stand and North Bank. West Ham’s first game at Upton Park came on Thursday, 1 September 1904, when they beat long-standing rivals 15 THE BOLEYN’S Farewell Millwall 3-0 in front of 10,000 fans.