<I>Scutiger</I>

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Appendix K. Survey and Manage Species Persistence Evaluation

Appendix K. Survey and Manage Species Persistence Evaluation Establishment of the 95-foot wide construction corridor and TEWAs would likely remove individuals of H. caeruleus and modify microclimate conditions around individuals that are not removed. The removal of forests and host trees and disturbance to soil could negatively affect H. caeruleus in adjacent areas by removing its habitat, disturbing the roots of host trees, and affecting its mycorrhizal association with the trees, potentially affecting site persistence. Restored portions of the corridor and TEWAs would be dominated by early seral vegetation for approximately 30 years, which would result in long-term changes to habitat conditions. A 30-foot wide portion of the corridor would be maintained in low-growing vegetation for pipeline maintenance and would not provide habitat for the species during the life of the project. Hygrophorus caeruleus is not likely to persist at one of the sites in the project area because of the extent of impacts and the proximity of the recorded observation to the corridor. Hygrophorus caeruleus is likely to persist at the remaining three sites in the project area (MP 168.8 and MP 172.4 (north), and MP 172.5-172.7) because the majority of observations within the sites are more than 90 feet from the corridor, where direct effects are not anticipated and indirect effects are unlikely. The site at MP 168.8 is in a forested area on an east-facing slope, and a paved road occurs through the southeast part of the site. Four out of five observations are more than 90 feet southwest of the corridor and are not likely to be directly or indirectly affected by the PCGP Project based on the distance from the corridor, extent of forests surrounding the observations, and proximity to an existing open corridor (the road), indicating the species is likely resilient to edge- related effects at the site. -

Mycodiversity Studies in Selected Ecosystems of Greece: 5

Uploaded — May 2011 [Link page — MYCOTAXON 115: 535] Expert reviewers: Giuseppe Venturella, Solomon P. Wasser Mycodiversity studies in selected ecosystems of Greece: 5. Basidiomycetes associated with woods dominated by Castanea sativa (Nafpactia Mts., central Greece) ELIAS POLEMIS1, DIMITRIS M. DIMOU1,3, LEONIDAS POUNTZAS4, DIMITRIS TZANOUDAKIS2 & GEORGIOS I. ZERVAKIS1* 1 [email protected], [email protected] Agricultural University of Athens, Lab. of General & Agricultural Microbiology Iera Odos 75, 11855 Athens, Greece 2 University of Patras, Dept. of Biology, Panepistimioupoli, 26500 Rion, Greece 3 Koritsas 10, 15343 Agia Paraskevi, Greece 4 Technological Educational Institute of Mesologgi, 30200 Mesologgi, Greece Abstract — Very scarce literature data are available on the macrofungi associated with sweet chestnut trees (Castanea sativa, Fagaceae). We report here the results of an inventory of basidiomycetes, which was undertaken in the region of Nafpactia Mts., central Greece. The investigated area, with woods dominated by C. sativa, was examined for the first time in respect to its mycodiversity. One hundred and four species belonging in 54 genera were recorded. Fifteen species (Conocybe pseudocrispa, Entoloma nitens, Lactarius glaucescens, Lichenomphalia velutina, Parasola schroeteri, Pholiotina coprophila, Russula alutacea, R. azurea, R. pseudoaeruginea, R. pungens, R. vitellina, Sarcodon glaucopus, Tomentella badia, T. fibrosa and Tubulicrinis sororius) are reported for the first time from Greece. In addition, 33 species constitute new habitats/hosts/substrates records. Key words — biodiversity, macromycete, Mediterranean, mushroom Introduction Castanea sativa Mill., Fagaceae (sweet chestnut) generally prefers north- facing slopes where the rainfall is greater than 600 mm, on moderately acid soils (pH 4.5–6.5) with a light texture. It covers ca. -

Download Download

LITERATURE UPDATE FOR TEXAS FLESHY BASIDIOMYCOTA WITH NEW VOUCHERED RECORDS FOR SOUTHEAST TEXAS David P. Lewis Clark L. Ovrebo N. Jay Justice 262 CR 3062 Department of Biology 16055 Michelle Drive Newton, Texas 75966, U.S.A. University of Central Oklahoma Alexander, Arkansas 72002, U.S.A. [email protected] Edmond, Oklahoma 73034, U.S.A. [email protected] [email protected] ABSTRACT This is a second paper documenting the literature records for Texas fleshy basidiomycetous fungi and includes both older literature and recently published papers. We report 80 literature articles which include 14 new taxa described from Texas. We also report on 120 new records of fleshy basdiomycetous fungi collected primarily from southeast Texas. RESUMEN Este es un segundo artículo que documenta el registro de nuevas especies de hongos carnosos basidiomicetos, incluyendo artículos antiguos y recientes. Reportamos 80 artículos científicamente relacionados con estas especies que incluyen 14 taxones con holotipos en Texas. Así mismo, reportamos unos 120 nuevos registros de hongos carnosos basidiomicetos recolectados primordialmente en al sureste de Texas. PART I—MYCOLOGICAL LITERATURE ON TEXAS FLESHY BASIDIOMYCOTA Lewis and Ovrebo (2009) previously reported on literature for Texas fleshy Basidiomycota and also listed new vouchered records for Texas of that group. Presented here is an update to the listing which includes literature published since 2009 and also includes older references that we previously had not uncovered. The authors’ primary research interests center around gilled mushrooms and boletes so perhaps the list that follows is most complete for the fungi of these groups. We have, however, attempted to locate references for all fleshy basidio- mycetous fungi. -

Cadmium, Lead, Arsenic and Nickel in Wild Edible Mushrooms

THE FINNISH ENVIRONMENT 17 | 2006 ENVIRONMENTALYMPÄRISTÖN- Cadmium, lead, arsenic PROTECTIONSUOJELU and nickel in wild edible mushrooms Riina Pelkonen, Georg Alfthan and Olli Järvinen THE FINNISH ENVIRONMENT 17/2006 Cadmium, lead, arsenic and nickel in wild edible mushrooms Riina Pelkonen, Georg Alfthan and Olli Järvinen Helsinki 2006 Finnish Environment Institute THE FINNISH ENVIRONMENT 17 | 2006 Suomen ympäristökeskus Laboratorio Taitto: Callide/Terttu Halme Kansikuva(t): Riina Pelkonen Sisäsivujen kuvat: Figures 1 - 4: Copyright: Geologian tutkimuskeskus 1996 Figure 5: Suomen ympäristökeskus Julkaisu on saatavana myös internetistä: www.ymparisto.fi /julkaisut Edita Print Oy, Helsinki 2006 ISBN 952-11-2274-9 (nid.) ISBN 952-11-2275-7 (PDF) ISSN 1238-7312 (pain.) ISSN 1796-1637 (verkkoj.) PREFACE In Finland wild-growing products such as mushrooms and berries grow in abundance in forests and are traditionally used as a source of food by the Finns. Although the majority of edible mushrooms growing in Finnish forests are not consumed, picking mushrooms is a common activity for a large part of the population. Fungi are widely recognised to have a good nutritional value and in the recent years younger gener- ations in particular seem to have taken a culinary interest in mushrooms. As mushrooms may be freely picked and consumed there is no monitoring sys- tem to control the amounts of trace elements that enter the human body from the consumption of fungi. In Finland the levels of trace elements in fungi have not been extensively researched apart from the studies carried out in the turn of the 1970s and 1980s (Hinneri 1975, Laaksovirta & Alakuijala 1978, Laaksovirta & Lodenius 1979, Kuusi et al. -

Phylum Order Number of Species Number of Orders Family Genus Species Japanese Name Properties Phytopathogenicity Date Pref

Phylum Order Number of species Number of orders family genus species Japanese name properties phytopathogenicity date Pref. points R inhibition H inhibition R SD H SD Basidiomycota Polyporales 98 12 Meruliaceae Abortiporus Abortiporus biennis ニクウチワタケ saprobic "+" 2004-07-18 Kumamoto Haru, Kikuchi 40.4 -1.6 7.6 3.2 Basidiomycota Agaricales 171 1 Meruliaceae Abortiporus Abortiporus biennis ニクウチワタケ saprobic "+" 2004-07-16 Hokkaido Shari, Shari 74 39.3 2.8 4.3 Basidiomycota Agaricales 269 1 Agaricaceae Agaricus Agaricus arvensis シロオオハラタケ saprobic "-" 2000-09-25 Gunma Kawaba, Tone 87 49.1 2.4 2.3 Basidiomycota Polyporales 181 12 Agaricaceae Agaricus Agaricus bisporus ツクリタケ saprobic "-" 2004-04-16 Gunma Horosawa, Kiryu 36.2 -23 3.6 1.4 Basidiomycota Hymenochaetales 129 8 Agaricaceae Agaricus Agaricus moelleri ナカグロモリノカサ saprobic "-" 2003-07-15 Gunma Hirai, Kiryu 64.4 44.4 9.6 4.4 Basidiomycota Polyporales 105 12 Agaricaceae Agaricus Agaricus moelleri ナカグロモリノカサ saprobic "-" 2003-06-26 Nagano Minamiminowa, Kamiina 70.1 3.7 2.5 5.3 Basidiomycota Auriculariales 37 2 Agaricaceae Agaricus Agaricus subrutilescens ザラエノハラタケ saprobic "-" 2001-08-20 Fukushima Showa 67.9 37.8 0.6 0.6 Basidiomycota Boletales 251 3 Agaricaceae Agaricus Agaricus subrutilescens ザラエノハラタケ saprobic "-" 2000-09-25 Yamanashi Hakusyu, Hokuto 80.7 48.3 3.7 7.4 Basidiomycota Agaricales 9 1 Agaricaceae Agaricus Agaricus subrutilescens ザラエノハラタケ saprobic "-" 85.9 68.1 1.9 3.1 Basidiomycota Hymenochaetales 129 8 Strophariaceae Agrocybe Agrocybe cylindracea ヤナギマツタケ saprobic "-" 2003-08-23 -

9B Taxonomy to Genus

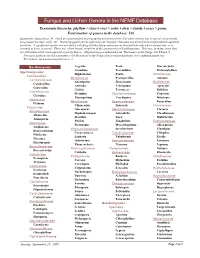

Fungus and Lichen Genera in the NEMF Database Taxonomic hierarchy: phyllum > class (-etes) > order (-ales) > family (-ceae) > genus. Total number of genera in the database: 526 Anamorphic fungi (see p. 4), which are disseminated by propagules not formed from cells where meiosis has occurred, are presently not grouped by class, order, etc. Most propagules can be referred to as "conidia," but some are derived from unspecialized vegetative mycelium. A significant number are correlated with fungal states that produce spores derived from cells where meiosis has, or is assumed to have, occurred. These are, where known, members of the ascomycetes or basidiomycetes. However, in many cases, they are still undescribed, unrecognized or poorly known. (Explanation paraphrased from "Dictionary of the Fungi, 9th Edition.") Principal authority for this taxonomy is the Dictionary of the Fungi and its online database, www.indexfungorum.org. For lichens, see Lecanoromycetes on p. 3. Basidiomycota Aegerita Poria Macrolepiota Grandinia Poronidulus Melanophyllum Agaricomycetes Hyphoderma Postia Amanitaceae Cantharellales Meripilaceae Pycnoporellus Amanita Cantharellaceae Abortiporus Skeletocutis Bolbitiaceae Cantharellus Antrodia Trichaptum Agrocybe Craterellus Grifola Tyromyces Bolbitius Clavulinaceae Meripilus Sistotremataceae Conocybe Clavulina Physisporinus Trechispora Hebeloma Hydnaceae Meruliaceae Sparassidaceae Panaeolina Hydnum Climacodon Sparassis Clavariaceae Polyporales Gloeoporus Steccherinaceae Clavaria Albatrellaceae Hyphodermopsis Antrodiella -

80130Dimou7-107Weblist Changed

Posted June, 2008. Summary published in Mycotaxon 104: 39–42. 2008. Mycodiversity studies in selected ecosystems of Greece: IV. Macrofungi from Abies cephalonica forests and other intermixed tree species (Oxya Mt., central Greece) 1 2 1 D.M. DIMOU *, G.I. ZERVAKIS & E. POLEMIS * [email protected] 1Agricultural University of Athens, Lab. of General & Agricultural Microbiology, Iera Odos 75, GR-11855 Athens, Greece 2 [email protected] National Agricultural Research Foundation, Institute of Environmental Biotechnology, Lakonikis 87, GR-24100 Kalamata, Greece Abstract — In the course of a nine-year inventory in Mt. Oxya (central Greece) fir forests, a total of 358 taxa of macromycetes, belonging in 149 genera, have been recorded. Ninety eight taxa constitute new records, and five of them are first reports for the respective genera (Athelopsis, Crustoderma, Lentaria, Protodontia, Urnula). One hundred and one records for habitat/host/substrate are new for Greece, while some of these associations are reported for the first time in literature. Key words — biodiversity, macromycetes, fir, Mediterranean region, mushrooms Introduction The mycobiota of Greece was until recently poorly investigated since very few mycologists were active in the fields of fungal biodiversity, taxonomy and systematic. Until the end of ’90s, less than 1.000 species of macromycetes occurring in Greece had been reported by Greek and foreign researchers. Practically no collaboration existed between the scientific community and the rather few amateurs, who were active in this domain, and thus useful information that could be accumulated remained unexploited. Until then, published data were fragmentary in spatial, temporal and ecological terms. The authors introduced a different concept in their methodology, which was based on a long-term investigation of selected ecosystems and monitoring-inventorying of macrofungi throughout the year and for a period of usually 5-8 years. -

<I>Neoalbatrellus Subcaeruleoporus</I>

ISSN (print) 0093-4666 © 2015. Mycotaxon, Ltd. ISSN (online) 2154-8889 MYCOTAXON http://dx.doi.org/10.5248/130.1191 Volume 130, pp. 1191–1202 October–December 2015 Neoalbatrellus subcaeruleoporus sp. nov. (Scutigeraceae) from western North America Serge Audet1* & Brian S. Luther2 11264, Gaillard, Québec, G3J 1J9, Canada 2 PSMS Office, Center for Urban Horticulture, University of Washington, Box 354115, Seattle, Washington 98195, U.S.A. * Corresponding author: [email protected] Abstract –Neoalbatrellus subcaeruleoporus is described as a new species. Its systematic position is supported by molecular and morphological analyses, and a key to the three Neoalbatrellus species is provided. A revised key to American and European species of Scutiger sensu lato (Albatrellopsis, Albatrellus, Laeticutis, Neoalbatrellus, Polypus, Polyporoletus, Polyporopsis, Scutiger s.s., Xanthoporus, and Xeroceps) is appended. Keywords –Albatrellaceae, caeruleoporus, correct family, genetic, Russulales Introduction The genus Neoalbatrellus was proposed by Audet (2010) and is distinguished from Albatrellus by the hymeniderm and the blue, black and brown colors of the basidiomata. Two species have been placed in Neoalbatrellus: N. caeruleoporus and N. yasudae (Audet 2010). Their trophic status is poorly understood and specific ectomycorrhizal host trees have not been confirmed, although N. caeruleoporus is often found underTsuga (Gilbertson & Ryvarden 1986). The presence of extracellular laccase has been reported in basidiomata of N. caeruleoporus (Marr et al. 1986). The closest genus to Neoalbatrellus is Albatrellopsis, based on molecular (ITS) and the dimeric meroterpenoid pigment, grifolinone B (Zhou & Liu 2010). The correct family for these genera is Scutigeraceae Bondartsev & Singer ex Singer 1969, a name that has priority over Albatrellaceae Nuss 1980 (Audet 2010: 439). -

<I>Russula Atroaeruginea</I> and <I>R. Sichuanensis</I> Spp. Nov. from Southwest China

ISSN (print) 0093-4666 © 2013. Mycotaxon, Ltd. ISSN (online) 2154-8889 MYCOTAXON http://dx.doi.org/10.5248/124.173 Volume 124, pp. 173–188 April–June 2013 Russula atroaeruginea and R. sichuanensis spp. nov. from southwest China Guo-Jie Li1,2, Qi Zhao3, Dong Zhao1, Shuang-Fen Yue1,4, Sai-Fei Li1, Hua-An Wen1a* & Xing-Zhong Liu1b* 1State Key Laboratory of Mycology, Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences, No. 1 Beichen West Road, Chaoyang District, Beijing 100101, China 2University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China 3Key Laboratory of Biodiversity and Biogeography, Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650204, Yunnan, China 4College of Life Science, Capital Normal University, Xisihuanbeilu 105, Haidian District, Beijing 100048, China * Correspondence to: a [email protected] b [email protected] Abstract — Two new species of Russula are described from southwestern China based on morphology and ITS1-5.8S-ITS2 rDNA sequence analysis. Russula atroaeruginea (sect. Griseinae) is characterized by a glabrous dark-green and radially yellowish tinged pileus, slightly yellowish context, spores ornamented by low warts linked by fine lines, and numerous pileocystidia with crystalline contents blackening in sulfovanillin. Russula sichuanensis, a semi-sequestrate taxon closely related to sect. Laricinae, forms russuloid to secotioid basidiocarps with yellowish to orange sublamellate gleba and large basidiospores with warts linked as ridges. The rDNA ITS-based phylogenetic trees fully support these new species. Key words — taxonomy, Macowanites, Russulales, Russulaceae, Basidiomycota Introduction Russula Pers. is a globally distributed genus of macrofungi with colorful fruit bodies (Bills et al. 1986, Singer 1986, Miller & Buyck 2002, Kirk et al. -

Re-Thinking the Classification of Corticioid Fungi

mycological research 111 (2007) 1040–1063 journal homepage: www.elsevier.com/locate/mycres Re-thinking the classification of corticioid fungi Karl-Henrik LARSSON Go¨teborg University, Department of Plant and Environmental Sciences, Box 461, SE 405 30 Go¨teborg, Sweden article info abstract Article history: Corticioid fungi are basidiomycetes with effused basidiomata, a smooth, merulioid or Received 30 November 2005 hydnoid hymenophore, and holobasidia. These fungi used to be classified as a single Received in revised form family, Corticiaceae, but molecular phylogenetic analyses have shown that corticioid fungi 29 June 2007 are distributed among all major clades within Agaricomycetes. There is a relative consensus Accepted 7 August 2007 concerning the higher order classification of basidiomycetes down to order. This paper Published online 16 August 2007 presents a phylogenetic classification for corticioid fungi at the family level. Fifty putative Corresponding Editor: families were identified from published phylogenies and preliminary analyses of unpub- Scott LaGreca lished sequence data. A dataset with 178 terminal taxa was compiled and subjected to phy- logenetic analyses using MP and Bayesian inference. From the analyses, 41 strongly Keywords: supported and three unsupported clades were identified. These clades are treated as fam- Agaricomycetes ilies in a Linnean hierarchical classification and each family is briefly described. Three ad- Basidiomycota ditional families not covered by the phylogenetic analyses are also included in the Molecular systematics classification. All accepted corticioid genera are either referred to one of the families or Phylogeny listed as incertae sedis. Taxonomy ª 2007 The British Mycological Society. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved. Introduction develop a downward-facing basidioma. -

Phd. Thesis Sana Jabeen.Pdf

ECTOMYCORRHIZAL FUNGAL COMMUNITIES ASSOCIATED WITH HIMALAYAN CEDAR FROM PAKISTAN A dissertation submitted to the University of the Punjab in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in BOTANY by SANA JABEEN DEPARTMENT OF BOTANY UNIVERSITY OF THE PUNJAB LAHORE, PAKISTAN JUNE 2016 TABLE OF CONTENTS CONTENTS PAGE NO. Summary i Dedication iii Acknowledgements iv CHAPTER 1 Introduction 1 CHAPTER 2 Literature review 5 Aims and objectives 11 CHAPTER 3 Materials and methods 12 3.1. Sampling site description 12 3.2. Sampling strategy 14 3.3. Sampling of sporocarps 14 3.4. Sampling and preservation of fruit bodies 14 3.5. Morphological studies of fruit bodies 14 3.6. Sampling of morphotypes 15 3.7. Soil sampling and analysis 15 3.8. Cleaning, morphotyping and storage of ectomycorrhizae 15 3.9. Morphological studies of ectomycorrhizae 16 3.10. Molecular studies 16 3.10.1. DNA extraction 16 3.10.2. Polymerase chain reaction (PCR) 17 3.10.3. Sequence assembly and data mining 18 3.10.4. Multiple alignments and phylogenetic analysis 18 3.11. Climatic data collection 19 3.12. Statistical analysis 19 CHAPTER 4 Results 22 4.1. Characterization of above ground ectomycorrhizal fungi 22 4.2. Identification of ectomycorrhizal host 184 4.3. Characterization of non ectomycorrhizal fruit bodies 186 4.4. Characterization of saprobic fungi found from fruit bodies 188 4.5. Characterization of below ground ectomycorrhizal fungi 189 4.6. Characterization of below ground non ectomycorrhizal fungi 193 4.7. Identification of host taxa from ectomycorrhizal morphotypes 195 4.8. -

The Effect of Decayed Or Downed Wood on the Structure and Function of Ectomycorrhizal Fungal Communities at a High Elevation Forest

The effect of decayed or downed wood on the structure and function of ectomycorrhizal fungal communities at a high elevation forest by Jennifer Karen Marie Walker B.Sc., The University of Northern British Columbia, 2003 M.Sc., The University of Northern British Columbia, 2006 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY in The College of Graduate Studies (Biology) THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA (Okanagan) March 2012 !Jennifer Karen Marie Walker, 2012 Abstract Shifts in ectomycorrhizal (ECM) fungal community composition occur after clearcut logging, resulting in the loss of forest-associated fungi and potential ecosystem function. Coarse woody debris (CWD) includes downed wood generated during logging; decayed downed wood is a remnant of the original forest, and important habitat for ECM fungi. Over the medium term, while logs remain hard, it is not known if they influence ECM fungal habitat. I tested for effects of downed wood on ECM fungal communities by examining ECM roots and fungal hyphae of 10-yr-old saplings in CWD retention and removal plots in a subalpine ecosystem. I then tested whether downed and decayed wood provided ECM fungal habitat by planting nonmycorrhizal spruce seedlings in decayed wood, downed wood, and mineral soil microsites in the clearcuts and adjacent forest plots, and harvested them 1 and 2 years later. I tested for differences in the community structure of ECM root tips (Sanger sequencing) among all plots and microsites, and of ECM fungal hyphae (pyrosequencing) in forest microsites. I assayed the activities of eight extracellular enzymes in order to compare community function related to nutrient acquisition.