Sortie Tourves Cabasse

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Rapport Enquête Publique L'eygoutier

Déclaration d’intérêt général du plan d’entretien de 15 cours d’eau et leurs affluents du bassin versant de l’Eygoutier sur le territoire des communes de Carqueiranne, La Crau, La Farlède, La Garde, Le Pradet, Solliès-Ville, Toulon et La Valette-du-Var. Rapport d'enquête RAPPORT D'ENQUETE PUBLIQUE Enquête publique portant sur la déclaration d’intérêt général du plan d’entretien de 15 cours d’eau et leurs affluents du bassin versant de l’Eygoutier sur le territoire des communes de Carqueiranne, La Crau, La Farlède, La Garde, Le Pradet, Solliès-Ville, Toulon et La Valette- du-Var. Déroulement de l'enquête publique : du 3 janvier 2020 au 4 février 2020 inclus Destinataire : DDTM du Var Copie : Tribunal Administratif de Toulon Olivier LUC - Commissaire Enquêteur Page 1 sur 23 Enquête n° : E19000074/83 Déclaration d’intérêt général du plan d’entretien de 15 cours d’eau et leurs affluents du bassin versant de l’Eygoutier sur le territoire des communes de Carqueiranne, La Crau, La Farlède, La Garde, Le Pradet, Solliès-Ville, Toulon et La Valette-du-Var. Rapport d'enquête Je soussigné Olivier LUC, chef d’entreprise, ai été désigné par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulon par décision n° E19000074/83 en date du 9 septembre 2019. Monsieur le Préfet du Var a pris, en date du 5 décembre 2019, l'arrêté n° DDTM/SAGJ/2019/37 prescrivant l’enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative à la déclaration d’intérêt général du plan d’entretien de 15 cours d’eau et leurs affluents du bassin versant de l’Eygoutier sur le territoire des communes de Carqueiranne, La Crau, La Farlède, La Garde, Le Pradet, Solliès-Ville, Toulon et La Valette-du-Var. -

SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE ET DE L' ENREGISTREMENT DE DRAGUIGNAN 2 Ses Coordonnées 43 CHEMIN DE SAINTE BARBE CS 30407 83008 DRAGUIGNAN CEDEX

SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE ET DE L' ENREGISTREMENT DE DRAGUIGNAN 2 Ses coordonnées 43 CHEMIN DE SAINTE BARBE CS 30407 83008 DRAGUIGNAN CEDEX 04 83 08 70 99 [email protected] Ses horaires d'accueil Le ressort territorial de sa compétence LES ADRETS DE L ESTEREL COTIGNAC LE THORONET SAINT ANTONIN DU VAR AIGUINES DRAGUIGNAN LE VAL SAINT JULIEN AMPUS ENTRECASTEAUX LES ARCS SUR ARGENS SAINT MARTIN DE PALLIERES ARTIGNOSC SUR VERDON ESPARRON LES MAYONS SAINT PAUL EN FORET ARTIGUES FAYENCE LES SALLES SUR VERDON SAINT RAPHAEL AUPS FIGANIERES LORGUES SAINT TROPEZ BAGNOLS EN FORET FLASSANS SUR ISSOLE MAZAUGUES SAINT ZACHARIE BARGEME FLAYOSC MEOUNES LES MONTRIEUX SAINTE MAXIME BARGEMON FORCALQUEIRET MOISSAC BELLEVUE SALERNES BARJOLS FOX AMPHOUX MONS SEILLANS BAUDINARD SUR VERDON FREJUS MONTAUROUX SEILLONS SOURCE D ARGENS BAUDUEN GAREOULT MONTFERRAT SILLANS LA CASCADE BESSE SUR ISSOLE GASSIN MONTFORT SUR ARGENS ST MAXIMIN STE BAUME BRAS GINASSERVIS MONTMEYAN STE ANASTASIE SUR ISSOLE BRENON GONFARON NANS LES PINS TANNERON BRIGNOLES GRIMAUD NEOULES TARADEAU BRUE AURIAC LA BASTIDE OLLIERES TAVERNES CABASSE LA CELLE PIGNANS TOURRETTES CALLAS LA CROIX VALMER PLAN D AUPS TOURTOUR CALLIAN LA GARDE FREINET PONTEVES TOURVES CAMPS LA SOURCE LA MARTRE POURCIEUX TRANS EN PROVENCE CARCES LA MOLE POURRIERES TRIGANCE CAVALAIRE SUR MER LA MOTTE PUGET SUR ARGENS VARAGES CHATEAUDOUBLE LA ROQUE ESCLAPON RAMATUELLE VERIGNON CHATEAUVERT LA ROQUEBRUSSANNE RAYOL CANADEL VIDAUBAN CHATEAUVIEUX LA VERDIERE REGUSSE VILLECROZE CLAVIERS LE BOURGUET RIANS -

C. Feminine & Feminisation

COMMISSION FEMININE & FEMINISATION La Commission se réunit tous les Jeudis De 14h30 à 16 heures 30 N° direct : 04.94.08.97.72 Réunion du Jeudi 04 Mai 2017 P.V. n° 33343444 Présidente : Mme Cathy DARDON Secrétaire : Mme Vanessa STEHLY-VURTH Présent : Mme Aline VERLAQUE – MM Frédéric BAUMANN - Raymond CAZEAUX INFORMATION En application des articles 188 des R.G. et 80 des R.S. du District du Var, les décisions de la C. Féminine peuvent être frappées d’appel en 2 ème instance auprès de la C. d’Appel Règlementaire du District du Var, dans le délai de DIX jours à compter du lendemain du jour de la notification de la décision contestée (par exemple, une décision notifiée le 15 du mois ne peut être contestée que par l’envoi d’un appel, au plus tard le 25 du mois). Si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant le jour de la notification est, selon la méthode utilisée : - soit le jour de la première présentation de la lettre recommandée, - soit le jour de la transmission de la décision par fax ou par courrier électronique (avec accusé de réception), - soit le jour de la publication de la décision sur internet, Si plusieurs de ces procédures sont utilisées, la première date est prise en compte. L’appel est adressé à la Commission d’Appel par lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique obligatoirement avec en-tête du club, ou par email émanant de l’adresse officielle délivrée par la Ligue de la Méditerranée. -

Trajet Ligne U

Technopôle Pôle d’ActivitéMaison de Cac Châteauvallon Convalescence de la Mer ToulonOratoire Est 15 Clos Olive Bowling Ligne U min U Centre de Vie Afuzi AFPA Grand Var Pôle d’Activité A. Segond Félix Jacques Rougier Roux Parc Tertiaire St-Charles Toulon Est de Valgora Borromée Musée La Valette Collège d’Histoire U Naturelle A. Santoni Cosec Pins d’Alep Trésor Public Campus La Garde 4 Chemins Salle des Fêtes Avenue de La Valette Ste Marie Ch. Courros - Valexpo l'Université Stade Coll. Externat St-Joseph des Routes A.Daudet Fourches Espaluns Coll. la Cordeille Téléphérique SeaTech du Mont Faron TOULON Chapelle Faveyrolles Chambre Ferme des Pompiers des Métiers Romarins Office Ophlm Sacré Cœur Cosec G. Mocquet Cosec Coll. H. La Garde Bosco Lycée du Coudon Clinique St-Antoine CPAM St-Martin de Padoue Tir à l’Arc La Beaucaire Temple Pôle Emploi Ste- Jeanne LA CRAU d’Arc Dépôt COSEC L. P. Font Pré Bus Église Golf de Polyclinique Salle Planquette Valgarde Malartic Coll. la Cisson Berg Bonifay Jean XXIII Marquisanne Oméga Parc Relais St-Joseph Zénith Veyssiere C.G. 83 Léo Gérard Philippe Lagrange Espace Culturel Albert Camus Dépôt Coll. M. École d’Infirmière Institution Bus Genevoix COSEC de la Croix-Rouge Covoiturage Notre-Dame Ste-Musse Escaillon Biblio. Technopôle de la Mer Saurin Merchayer LA GARDE Pt Lycée Pôle Ste- Rouvière Portes d’Ollioules Escaillon Roseline Puget EDF U Emploi GDF Clinique et de Toulon Agence commerciale St-Jean réseau Mistral Bon F. Accusano Rencontre Porte Technopôle Pontcarral Palais Castigneau de la Mer Bon des Sports St- J. -

Des Infrastructures De Transports Terrestres Du Département Du Var

Direction PREFECTURE Départementale service pôle du VAR des Territoires environnement environnement et de la Mer et forêt et cadre de vie Var Rapport Classement sonore des Infrastructures de Transports Terrestres du département du Var Routes départementales Date : 30 juin 2014 VU pour être annexé à l'arrêté préfectoral Rapport de classement en date du Classement sonore des infrastructures de transports terrestres du Var Historique des versions du document Date Auteur(s) Commentaires mai 2013 Direction Départementale AVANT-PROJET du classement sonore des infrastructures de transports terrestres des routes départementales (RD) pour le département du Var des Territoires et de la Mer présentation au comité de suivi du bruit (DDTM) PROJET du classement sonore des infrastructures de transports terrestres des routes départementales (RD) pour le département du Var septembre 2013 consultations du gestionnaire/exploitant, à savoir le Conseil Général appui AMO consultations des communes concernées et des EPCI concernés CETE Méditerranée VERSION PROVISOIRE décembre 2013 validation des travaux du bureau d'études par le CETE Méditerranée juin 2014 bureau d'études VERSION DEFINITIVE Bureau Veritas dernières corrections suite à relecture du Conseil Général et de la DDTM août 2014 APPROBATION par le Préfet du Var et mis à disposition du public Affaire suivie par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer / Service Environnement et Forêt / pôle environnement et cadre de vie Localisation géographique : 244 avenue de l'Infanterie de Marine -

Marseille Toulon Hyeres

1 Marseille ➜ Toulon ➜ Hyeres Ces horaires sont donnés sous réserve de modifi cation (Aléas, Travaux,..) Consultez régulièrement les mises à jour sur l’Assistant SNCF, sur le site TER SUD, HORAIRES VALABLES DU DÉCEMBRE AU SEPTEMBRE ou via le Contact TER au 0 800 11 40 23 ou sur @TERSUD_SNCF N’oubliez pas de vous reporter aux renvois sous la grille horaire. L à V L à V SD LV sF LV sF TLJ TLJ L à V LV sF TLJ LV sF TLJ L à V LV sF TLJ TLJ LV sF L à V SD TLJ TLJ TER TER ♦ TER TER TER TER TER TER TER TER ♦ TER TER TER TER TER TER TER TER TER Marseille-St-Charles (D) 5.32 5.58 5.58 6.02 6.08 6.32 6.38 7.02 7.08 7.32 7.38 7.58 8.02 8.08 8.32 8.38 9.08 9.32 9.32 9.38 9.58 Marseille-Blancarde 5.37 - - 6.07 6.16 6.37 6.46 7.07 7.16 7.37 7.46 - 8.07 8.16 8.37 8.46 9.16 9.37 9.37 9.46 - La Pomme - - - - 6.21 - 6.51 - 7.21 - 7.51 - - 8.21 - 8.51 9.21 - - 9.51 - St-Marcel - - - - 6.25 - 6.55 - 7.25 - 7.55 - - 8.25 - 8.55 9.25 - - 9.55 - La Barasse - - - - 6.31 - 7.01 - 7.31 - 8.01 - - 8.31 - 9.01 9.31 - - 10.01 - La Penne-sur-Huveaune - - - - 6.35 - 7.05 - 7.35 - 8.05 - - 8.35 - 9.05 9.35 - - 10.05 - Aubagne 5.48 - - 6.18 6.39 6.48 7.09 7.18 7.39 7.48 8.09 - 8.18 8.39 8.48 9.09 9.39 9.48 9.48 10.09 - Cassis 5.56 - - 6.26 6.56 7.26 7.56 - 8.26 8.56 9.56 9.56 - La Ciotat 6.03 - - 6.33 7.03 7.33 8.03 - 8.33 9.03 10.03 10.03 - St-Cyr-les-Lecq.la-Cad. -

TERRITOIRES Et CENTRES DE SOLIDARITE

TERRITOIRES D’ACTION SOCIALE et CENTRES DE SOLIDARITÉ Liste des centres de solidarité du conseil départemental Il est tout à fait conseillé aux chefs d’établissement de se mettre en lien avec les travailleurs sociaux de leur secteur dans le cadre de la prévention des situations d'enfants en risque de danger. En effet, les Assistantes sociales de secteur sont à même de coopérer dans la mesure où elles suivent un grand nombre de familles. TERRITOIRES D’ACTION CENTRES DE SOLIDARITE COMMUNES CONCERNEES SOCIALE LA SEYNE Centre Hermès 04 83 95 37 90 LA SEYNE SUR MER LA SEYNE – ST MANDRIER ST MANDRIER Mairie 04 94 11 51 60 ST MANDRIER les lundis et vendredis Cantons 1, 2, 3 Lazare Carnot 04 83 95 00 00 Canton 4, 5, 6 et 7 04 83 05 23 67 TOULON TOULON Canton 8 04 83 95 61 00 Canton 9 Ste Musse 04 83 16 67 15 HYERES 04 83 95 55 80 HYERES BORMES LES MIMOSAS 04 83 95 41 90 BORMES, LE LAVANDOU, LA LONDE CUERS 04 83 95 53 90 CUERS, COLLOBRIERES, PIERREFEU LA CRAU 04 83 95 56 20 LA CRAU, CARQUEIRANNE, LE PRADET VAL GAPEAU ILES D’OR LA GARDE 04 83 95 56 50 LA GARDE LA VALETTE 04 83 95 56 90 LA VALETTE, LE REVEST LES EAUX LA FARLEDE, BELGENTIER, SOLLIES-PONT SOLLIES-SOLLIES-PONT 04 83 95 46 00 SOLLIES-TOUCAS, SOLLIES-VILLE SIX-FOURS 04 83 95 41 00 SIX-FOURS Matin 04 94 10 25 75 SANARY SANARY Après-Midi 04 83 95 27 50 LITTORAL SUD STE BAUME OLLIOULES 04 83 95 58 50 OLLIOULES EVENOS, LA CADIERE, SIGNES, LE BEAUSSET, LE BEAUSSET 04 83 95 57 30 LE CASTELLET, RIBOUX BANDOL 04.83.95.52.70 BANDOL, ST CYR SUR MER BESSE, CABASSE, CARNOULES, FLASSANS, CŒUR DU -

Giens National Park & Its Peninsula, Ha Port-Cros a Double Tombolo 115 Porquerolles and Saltmarshes of Wild Areas

Presspack Hyères - Côte d’Azur and the Golden Isles: Porquerolles, Port-Cros & Le Levant 2021 www.hyeres-tourism.co.uk Presspack good reasons to come to Hyères... 5LOCATION Located at The the heart of Golden km Isles (25miles)40 Provence archipelago of coast and Porquerolles, Port-Cros, beaches, cliffs French Riviera and Le Levant and coves MILD CLIMATE Year round Up to 300days A garden city of sun per year with flowers activities all year long AN UNTOUCHED NATURE ha 27,of 000 water A Marine Giens National Park & its peninsula, ha Port-Cros a double tombolo 115 Porquerolles and saltmarshes of wild areas AN EXCEPTIONAL HERITAGE 2, 400 years of history Ville d’Art 4 exceptional & d’Histoire gardens An archaeological (a French label awarding site the heritage and nature) open to the public all year–round. ART DE VIVRE the ideal starting point Provençale for your tour of Provence “Cuisine” A lush land orchards, vineyards 2 www.hyeres-tourism.co.uk Presspack 2021EDITION CONTENTS AN EXCEPTIONAL NATURAL HERITAGE P. 04 HYÈRES, A GARDEN ON THe côte d’azur P. 08 2 400 ANS OF HISTORY AND ARCHITECTURE P. 10 A SEA RESORT IN WINTER P. 12 Hyères’ flourisHING ECONOMIES: HORTICULTURE AND TOURISM P. 14 SEA, SUN AND AMAZING BEACHES P. 16 A DESTINATION FOR SPORTS P. 17 Hyères’ ART DE VIVRE P. 18 NEWS 2021 P. 20 HYÈRES, FACILITIES P. 22 VISITOR INFORMATION P. 23 HYÈRES, between sky & sea Landing on its Mediterranean shores in the 4th century B.C., the Greeks name it “The Blessed Olbia”. The modern name ‘Hyères’ comes into use in 963 and designates an ensemble of salt marshes, fisheries and an abbey. -

Toulon La Valette- Du-Var La Garde Le Pradet Hyères- Les-Palmiers Carqueiranne La Crau

Gare Routière (Toulon) Hyères Centre (Joffre) Ligne 39 39 LA VALETTE- DU-VAR Nice Office de Tourisme Zoo 572 m Coll. du Fenouillet Mémorial Complexe sportif du Faron Louis Palazy Hôtel de Ville Mont Faron Bowling AFPA Grand Var Centre de Vie Afuzi A. Segond Félix Jacques Rougier Roux Parc Tertiaire St-Charles de Valgora Borromée La Valette A. Santoni Trésor Public Salle des Fêtes Ch. Courros - Valexpo Coll. A.Daudet UNIVERSITÉ TOULON SeaTech DE TOULON Téléphérique du Mont Faron Chambre des Métiers Office Ophlm HYÈRES- Cosec G. Mocquet Cosec Coll. H. La Garde Bosco Lycée du Coudon St-Antoine CPAM LES-PALMIERS de Padoue Tir à l’Arc Pôle Emploi Ste-Jeanne d’Arc LA CRAU Font Pré Golf de École de Formation L. P. Église Planquette d'Aides Soignants Salle Valgarde C.G. 83 Cisson Berg Bonifay Jean XXIII Oméga Parc Relais Zénith Léo Veyssiere Gérard Philippe Lagrange Espace Culturel Albert Camus Pôle Emploi Dardanelles Gare routière Dépôt Coll. M. Institution RMTT Genevoix COSEC Hyères Centre Notre-Dame Ste-Musse 39 École Centre de Jules Ferry Gérontologie (Joffre) Biblio. LA GARDE Lycée 29 EDF Rouvière GDF Clinique Hôpital Gambetta Péri / Obs St-Jean Mairie Général Annexe d’Hyères Vauban Fabié F. Accusano École Provence Liberté L. Palazy Jean Aicard DDT Strasbourg 14 Juillet J. Troin Commissariat Brossolette St- Coll. Av. J. Gasquet de Police Victoria Cyprien St-Jean- du-Var Champ CPAM Primevère Clemenceau de Mars Touraine Clinique St-Michel Palasse Campus Porte d'Italie Bir Hakeim Piscine Police Malon Fleurs des Champs d’été Municipale Tennis Zone du Roubaud Municipaux Musée de la Marine Serinette Cressonnière Petit Bourgeois R. -

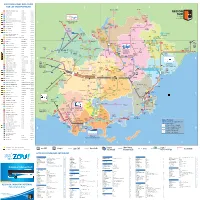

1 a B C D a B C D 2 3 4 5 1 2 3

INDEX DES LIGNES EXPLOITÉES PAR LES TRANSPORTEURS 1 2345 Moustiers-Sainte-Marie Castellane 1001 LA VERDIERE > RIANS > VINON-SUR-VERDON > MANOSQUE SNT SUMA 09 84 29 34 46 1005 AUPS > MOUSTIER-STE-MARIE BREMOND FRERES 04 94 83 01 50 1005 2021 1024 RIANS > AIX-EN-PROVENCE SNT SUMA 09 84 29 34 46 Châteauvieux 1121 AIGUINES > AUPS BREMOND FRERES 04 94 83 01 50 La Martre 1122 BAUDINARD-SUR-VERDON > BAUDUEN > AUPS BREMOND FRERES 04 94 83 01 50 1001 1222 Plan d'Anelle 1001 1222 1123 ARTIGUES > RIANS > ST-JULIEN-LE-MONTAGNIER > VINON-SUR-VERDON SNT SUMA 09 84 29 34 46 1005 Manosque Durance luberon Verdon 2221 1005 2622 1005 2622 1124 SILLANS-LA-CASCADE > AUPS BREMOND FRERES 04 94 83 01 50 A Agglomération Les Salles- 1024 2622 A 1024 1127 ARTIGNOSC-SUR-VERDON > AUPS BREMOND FRERES 04 94 83 01 50 sur-Verdon La Bastide 4420 1001 1121 4420 Aiguines Bargème 1121 4420 1201 AUPS > SALERNES > DRAGUIGNAN BREMOND FRERES 04 94 83 01 50 1121 1001 1222 Bauduen 2021 La Roque- 1122 5420 1222 REGUSSE > DRAGUIGNAN BREMOND FRERES 04 94 83 01 50 Vinon- 1122 5420 Comps- d'Esclapon sur-Verdon Baudinard- 10051123 1223 REGUSSE > AUPS > LORGUES BREMOND FRERES 04 94 83 01 50 Artignosc- sur-Verdon sur-Artuby Mons 1123 2622 1121 1123 1225 TOURTOUR > LORGUES BREMOND FRERES 04 94 83 01 50 1123 sur-Verdon 10241124 Saint-Julien- 3021 1124 4420Grasse VINON-SUR-VERDON > ST-MARTIN-DE-PALLIERES > RIANS 1122 1401 SNT SUMA 09 84 29 34 46 le-Montagnier 11271121 > OLLIERES > ST-MAXIMIN LA STE-BAUME 2221 P1127eymeinade 1127 3333 1127 1403 MONTMEYAN > LA VERDIERE > VARAGES > ST-MAXIMIN-LA-STE-BAUME -

The University of Toulon for Your Study Abroad Experience

2016/17 HANDBOOK FOR EXCHANGE STUDENTS UNIVERSITY OF TOULON (UTLN) Service des Relations Internationales Campus La Garde, Bât. Le Béal 2 Phone: +33494142044 • E-Mail: [email protected] 2 Thank you for choosing the University of Toulon for your Study Abroad experience. As your host university, we will endeavor to help you and hope that you will have a valuable and enjoyable UNITED KINGDOM experience at the University of Toulon. Please read this handbook carefully and if you still have GERMANY FRANCE any queries, email: [email protected] TOULON ITALY SPAIN Dear international students and visitors, It is a great pleasure to welcome you to our University! The University of Toulon (UTLN) is a truly international university, with students, researchers, and faculty members from all over the world. We very much appreciate your contribution to UTLN’s success, and are committed to making your stay here a rewarding and enjoyable experience. The Office of International Affairs (SRI) is a central unit at UTLN. We provide services to exchange students (and researchers) who are applying to Toulon and those already studying at the University. Over 9,000 students are currently enrolled at the University of Toulon – 14% are international students. Each year, we welcome nearly 1,200 students from 90 different countries. The human size of our University allows for personalized student follow- up and a relaxed yet culturally rich experience. This information brochure has been designed as a pre-departure orientation guide to help you through your arrival and your first days in Toulon. You will get information about the VISA procedures, how to choose and register for classes, etc. -

Rapport De Présentation 1

COMMUNE DE La Londe les Maures RAPPORT DE 1 PRÉSENTATION Prescription par DCM le 28 mars 2002 Arrêt par DCM le 27 juin 2012 Approbation par DCM le 19 juin 2013 2 Sommaire Partie 1 : Préambule .............................................................................................................................................. 5 I. Qu’est-ce qu’un PLU ? ............................................................................................................................... 5 II. La Démarche d’évaluation environnementale .................................................................................... 6 III. Une situation géographique privilégiée ................................................................................................. 8 IV. Contexte administratif et intercommunal ............................................................................................ 10 V. Contexte historique .................................................................................................................................. 11 Partie 2 : Diagnostic ............................................................................................................................................ 14 Chapitre 1 : Articulation du PLU avec les documents d’urbanisme supra-communaux et les plans et programmes mentionnés à l’art. l.122-4 du code de l’environnement ........................................................ 14 I. Articulation et compatibilité avec les documents d’urbanisme supra-communaux .................. 14 II.