The Walking Dead: Estranhamente Familiar

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Extreme Art Film: Text, Paratext and DVD Culture Simon Hobbs

Extreme Art Film: Text, Paratext and DVD Culture Simon Hobbs The thesis is submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy of the University of Portsmouth. September 2014 Declaration Whilst registered as a candidate for the above degree, I have not been registered for any other research award. The results and conclusions embodied in this thesis are the work of the named candidate and have not been submitted for any other academic award. Word count: 85,810 Abstract Extreme art cinema, has, in recent film scholarship, become an important area of study. Many of the existing practices are motivated by a Franco-centric lens, which ultimately defines transgressive art cinema as a new phenomenon. The thesis argues that a study of extreme art cinema needs to consider filmic production both within and beyond France. It also argues that it requires an historical analysis, and I contest the notion that extreme art cinema is a recent mode of Film production. The study considers extreme art cinema as inhabiting a space between ‘high’ and ‘low’ art forms, noting the slippage between the two often polarised industries. The study has a focus on the paratext, with an analysis of DVD extras including ‘making ofs’ and documentary featurettes, interviews with directors, and cover sleeves. This will be used to examine audience engagement with the artefacts, and the films’ position within the film market. Through a detailed assessment of the visual symbols used throughout the films’ narrative images, the thesis observes the manner in which they engage with the taste structures and pictorial templates of art and exploitation cinema. -

From the Classical Polis to the Neoliberal Camp: Mapping the Biopolitical Regimes of the Undead in Dawn of the Dead, Zombi 2 and 28 Days Later

TAMAS NAGYPAL York University, Toronoto FROM THE CLASSICAL POLIS TO THE NEOLIBERAL CAMP: MAPPING THE BIOPOLITICAL REGIMES OF THE UNDEAD IN DAWN OF THE DEAD, ZOMBI 2 AND 28 DAYS LATER Introduction he aim of this paper is to map the (bio)political conflicts around the undead body that emerged in early postmodern zombie films and to look T at a possible contemporary resolution of these conflicts in the genre’s currently dominant form. The theoretical starting point of the analysis is the Lacanian psychoanalytic concept of the living dead developed by Slavoj Žižek1 that links the sublime bodies of the undead, situated outside normative social boundaries, to a revolutionary mode of subjectivity. His model allows to read these films as allegories for popular uprisings against the global neoliberal consensus forming in the late 1970s that stroke a heavy blow at underprivileged populations by advocating the dismantling of the welfare state and the deregulation of the market through an increase of privatization and individual responsibility.2 At the time of George Romero’s Dawn of the Dead (1978) and Lucio Fulci’s Zombi 2 (1979) the new status quo is not yet solidified, which is why, I suggest, these films try to locate the problem of the emergent global mass of bodies, deemed superfluous for the entrepreneurial logic of neoliberal production, in the framework of the classical exclusory politics of the city-state threatened by the revolution of the proletariat. It is Fulci’s film which takes an ultra-leftist stance here by supporting, with the risk of appearing ridiculous, the political takeover of the world by its underclass zombies while Romero’s Dawn remains skeptical about the power of the masses, retreating rather to a conservative position of established middle class family values and patriarchy. -

Barron, Lee (2020) Ultraviolent Gothic Visions : Lucio Fulci’S ‘Gates of Hell’ Trilogy As Derridean Cinematic Haunted Spaces

Northumbria Research Link Citation: Barron, Lee (2020) Ultraviolent Gothic Visions : Lucio Fulci’s ‘Gates of Hell’ Trilogy as Derridean Cinematic Haunted Spaces. Gothic Studies, 22 (2). pp. 197-213. ISSN 1362-7937 Published by: UNSPECIFIED URL: This version was downloaded from Northumbria Research Link: http://northumbria-test.eprints- hosting.org/id/eprint/52267/ Northumbria University has developed Northumbria Research Link (NRL) to enable users to access the University’s research output. Copyright © and moral rights for items on NRL are retained by the individual author(s) and/or other copyright owners. Single copies of full items can be reproduced, displayed or performed, and given to third parties in any format or medium for personal research or study, educational, or not-for-profit purposes without prior permission or charge, provided the authors, title and full bibliographic details are given, as well as a hyperlink and/or URL to the original metadata page. The content must not be changed in any way. Full items must not be sold commercially in any format or medium without formal permission of the copyright holder. The full policy is available online: http://nrl.northumbria.ac.uk/pol i cies.html This document may differ from the final, published version of the research and has been made available online in accordance with publisher policies. To read and/or cite from the published version of the research, please visit the publisher’s website (a subscription may be required.) Ultraviolent Gothic Visions: Lucio Fulci’s ‘Gates of Hell’ Trilogy as Derridean Cinematic Haunted Spaces So no one can live there. -

Taylor Doctoralthesis Complete

21st Century Zombies: New Media, Cinema, and Performance By Joanne Marie Taylor A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Performance Studies and the Designated Emphasis in Film Studies in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Peter Glazer, Chair Professor Brandi Wilkins Catanese Professor Kristen Whissel Fall 2011 21st Century Zombies: New Media, Cinema, and Performance © 2011 by Joanne Marie Taylor Abstract 21st Century Zombies: New Media, Cinema, and Performance by Joanne Marie Taylor Doctor of Philosophy in Performance Studies and a Designated Emphasis in Film Studies University of California, Berkeley Professor Peter Glazer, Chair This project began with a desire to define and articulate what I have termed cinematic performance, which itself emerged from an examination of how liveness, as a privileged performance studies concept, functions in the 21st century. Given the relative youth of the discipline, performance studies has remained steadfast in delimiting its objects as those that are live—shared air performance—and not bound by textuality; only recently has the discipline considered the mediated, but still solely within the circumscription of shared air performance. The cinema, as cultural object, permeates our lives—it is pervasive and ubiquitous—it sets the bar for quality acting, and shapes our expectations and ideologies. The cinema, and the cinematic text, is a complex performance whose individual components combine to produce a sum greater than the total of its parts. The cinema itself is a performance—not just the acting—participating in a cultural dialogue, continually reshaping and challenging notions of liveness, made more urgent with the ever-increasing use of digital technologies that seem to further segregate what is generally considered real performance from the final, constructed cinematic text. -

Bodies of Desire and Bodies in Distress

Bodies of Desire and Bodies in Distress Bodies of Desire and Bodies in Distress: The Golden Age of Italian Cult Cinema 1970-1985 By Xavier Mendik Bodies of Desire and Bodies in Distress: The Golden Age of Italian Cult Cinema 1970-1985, By Xavier Mendik This book first published 2015 Cambridge Scholars Publishing 12 Back Chapman Street, Newcastle upon Tyne, NE6 2XX, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2015 by Xavier Mendik All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-4438-5954-0, ISBN (13): 978-1-4438-5954-7 This book is dedicated with much love to Caroline and Zena CONTENTS Acknowledgements .................................................................................... ix Foreword ................................................................................................... xii Enzo G. Castellari Introduction ................................................................................................ 1 Bodies of Desire and Bodies of Distress beyond the ‘Argento Effect’ Chapter One .............................................................................................. 21 “There is Something Wrong with that Scene”: The Return of the Repressed in 1970s Giallo Cinema Chapter Two ............................................................................................ -

The Tragedy of Isabel Archer in the Portrait of a Lady 0 Frgs

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL , INSTITUTO DE LETRAS 叫り CURSO DE P◇S-GRADUAcAO EM LETRAS The Tragedy of Isabel Archer in The Portrait of a Lady ROSLIA A. NEUMANN GARCIA Disserta9ao apresentada a Banca Examinadora como exig6ncia parcial para a obten9ao do grau de Mestre em Letras: Literatura Anglo-americana. Profa. Dra. RITA TEREZINT-JA SCHMIDT ORIENTADORA Porto Alegre, setembrQ de 1994 ノ 0 FRGs ~Setorial de Ciencias Sociais eHlユ11地ldd鼻d" ABSTRACT The importance of classical tragedy, and Greek art in general, has been analyzed in itself and in relation to many works which were produced throughout the history of literature. The idea of "modern tragedy" is important in this sense, since it will explain the transportation of elements of Greek tragedy to literary works of diverse historical periods, with the necessary and natural transformation tragedy went through due to the differences of time, place, culture, etc. In any case, the long-lasting influence of this ancient form of art is a source of a great number of studies The Portrait of a Lady, by Henry James, published in 1881, is a modern novel which will be analyzed in this dissertation as having a tragic view of life. This can be seen through the actions of the principal character and in the turn of events which occur. The modern elements of tragedy present in the novel will be related to the classical ones to analyze the dilemma the heroine, Isabel Archer, faces, and to describe the ambiguity and contradictions this heroine deals with in judging and choosing the action she will take The necessity to organize the narrative patterns which indicated the tragic view in James' novel, led to a brief review of some ideas taken from semiotics, specifically those connected to the study of the polarity of signs in language. -

Call for Chapters: New Critical Approaches to the Giallo Film

H-Announce Call for Chapters: New Critical Approaches to the Giallo Film. Announcement published by Fernando Gabriel Pagnoni Berns on Monday, January 21, 2019 Type: Call for Publications Date: April 29, 2019 Subject Fields: Humanities, Film and Film History, European History / Studies, Italian History / Studies, Popular Culture Studies Call for Chapters: New Critical Approaches to the Giallo Film. Essays are sought for an academic book that aims to examine the popular cycle of films widely known as “giallo.” Growing out of the Gothic Italian cycle (but influenced by foreign cycles such as the German “Krimi” film), the giallo film was a cultural and historical phenomenon. Meaning yellow in Italian, the giallo was an umbrella term for crime fiction, named after the bright yellow covers of cheap paperbacks ranging from Agatha Christie to Edgar Wallace. Soon enough, the term giallo was adopted to signify a Italian cycle of thriller cinema much closer to the horror film than the suspense or noir films made in America. Mario Bava kickstarted the cycle with two films, The Girl who Knew Too Much (La Ragazza che Sapeva Troppo, 1963) and Blood and Black Lace (Sei Donne per l’Assesino, 1964), while Dario Argento gave it the definitive form with his The Bird with the Crystal Plumage (L’Uccello dalle Piume di Cristallo, 1970). The giallo film influenced its American counterparts, paving the path to the American slasher formula of the 1980s. Even if there are two books on the subject, including Mikel Koven’s excellentLa Dolce Morte: Vernacular Cinema and the Italian Giallo Film (McFarland, 2006) —a monograph recounting the history of the cycle—, there is a strong lack on essays taking individual films for a close reading and analytical insight. -

Bars: All Dressed up and Nowhere to Go

Halloween Issue 2012 Friday, October 26, 2012 Bars: All dressed up and nowhere to go BY ALLIE CONNELL head over to Stacker’s for yet another oppor- completely convey your character choice. Collegian Correspondent tunity to strut your stuff for potential prizes. Remember that if you are from out of state, Which weekend are we celebrating Again, you’re competing for bar gift cards and you will need approximately 79 – but actu- Halloween? bragging rights. ally two – forms of photo ID to get into these It’s simple: both. Monkey Bar “Monkey Themed” establishments. No one wants you to have to Why limit this excuse to wear those old stand outside in your slutty Elizabeth Warren Costume Contest, Wednesday costume with nowhere to go. high-waisted leather pants your mom wore at 10 p.m. in the 80’s or your tie-dyed onesie? We don’t Apparently everyone is already aware that need a Florida recount backing our decision to Allie Connell can be reached at [email protected]. the Monkey Bar is the place to be on Halloween. celebrate Halloween from one Thursday to the There will be a variety of costume contests next. including: best costume, best couples costume If you’re 21 or older, and looking for some- and best monkey themed costume. The prizes thing to do on Halloween itself or those pesky are cash and a bottle of some kind of expensive weekdays around it, here’s a short itinerary for alcohol. what the downtown Amherst bars are up to: The following bars aren’t doing anything The Pub’s HBO Halloween Party, in particular for Halloween – or they haven’t Tuesday at 10 p.m. -

First Line of Title

DREAMS ON THE SCREEN: AN EXPLORATION OF DARIO ARGENTO’S GREATEST NIGHTMARES by Matthew Bleacher A thesis submitted to the Faculty of the University of Delaware in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of the Arts in Italian Studies Summer 2020 © 2020 Matthew Bleacher All Rights Reserved DREAMS ON THE SCREEN: AN EXPLORATION OF DARIO ARGENTO’S GREATEST NIGHTMARES by Matthew Bleacher Approved: __________________________________________________________ Giorgio Melloni, Ph.D. Co-Professor in charge of thesis on behalf of the Advisory Committee Approved: __________________________________________________________ Laura Salsini, Ph.D. Co-Professor in charge of thesis on behalf of the Advisory Committee Approved: __________________________________________________________ Meredith K. Ray, Ph.D. Interim Chair of the Department of the Languages, Literatures and Cultures Approved: __________________________________________________________ John Pelesko, Ph.D. Dean of the College of Arts and Sciences Approved: __________________________________________________________ Douglas J. Doren, Ph.D. Interim Vice Provost for Graduate and Professional Education and Dean of the Graduate College ACKNOWLEDGMENTS I would like to start by thanking the entire Italian Department at the University of Delaware and professors Laura Salsini and Giorgio Melloni in particular. Laura Salsini acted as editor in chief, kept me organized throughout the thesis writing process, and believed in me when I did not. Giorgio Melloni offered invaluable insights into Italian cinema, and I am especially grateful to him for stepping out of his comfort zone to watch and discuss horror films. I would also like to thank Meredith Ray for encouraging me to undertake this endeavor, which has been the highlight of my academic career. Thanks also to my family and friends for their various forms of support. -

Revisiting Evil Dead

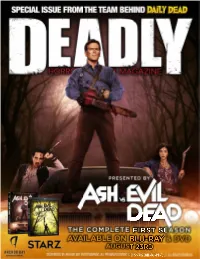

EVIL DEAD: THE BIRTH OF A FEAR FRANCHISE BY SCOTT DREBIT 4 DEADLYMAGAZINE.COM ISSUE #14 EVIL DEAD When we talk about the roots feature-length film, 1977’s rating in its theatrical release, of horror (in this case, modern) It’s Murder!, so they used guaranteeing that a large, fleshy it helps to be specific, as there Within the Woods as a calling chunk of its intended audience are so many knotty branches card to gain benefactors. It wouldn’t be allowed to see it to investigate. What is now worked, and off they went on the big screen. Home video a franchise (with three films, to Tennessee to shoot their afforded cultheads and casual a well-received remake, a gritty masterpiece. Following fans alike to savor every bit musical, and now a hit TV further financing and months of delicious grue—unless, of series, natch) started out as a of grueling shoots, the film had course, you lived in the UK, mere short film by a group of a local premiere in Detroit in where The Evil Dead shot to young, enthusiastic filmmakers ’81, before a connection of the top of their government- hoping to get investors for a Raimi’s afforded them the mandated “Video Nasties” list, feature. Now, this is a tale opportunity to dance at the effectively banning it there until that has been performed 1982 Cannes Film Festival. January of 1990, and that was for generations; from kids A fortuitous (and rapturous) after several cuts. shooting Super 8 movies in viewing at the festival by one the backyard to filming on a Stephen King ramped up the For those who haven’t seen it smartphone. -

Yes, Virginia, Another Ballo Tragico: the National Library of Portugal’S Ballet D’Action Libretti from the First Half of the Nineteenth Century

YES, VIRGINIA, ANOTHER BALLO TRAGICO: THE NATIONAL LIBRARY OF PORTUGAL’S BALLET D’ACTION LIBRETTI FROM THE FIRST HALF OF THE NINETEENTH CENTURY DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Ligia Ravenna Pinheiro, M.F.A., M.A., B.F.A. Graduate Program in Dance Studies The Ohio State University 2015 Dissertation Committee: Karen Eliot, Adviser Nena Couch Susan Petry Angelika Gerbes Copyright by Ligia Ravenna Pinheiro 2015 ABSTRACT The Real Theatro de São Carlos de Lisboa employed Italian choreographers from its inauguration in 1793 to the middle of the nineteenth century. Many libretti for the ballets produced for the S. Carlos Theater have survived and are now housed in the National Library of Portugal. This dissertation focuses on the narratives of the libretti in this collection, and their importance as documentation of ballets of the late eighteenth and early nineteenth centuries, from the inauguration of the S. Carlos Theater in 1793 to 1850. This period of dance history, which has not received much attention by dance scholars, links the earlier baroque dance era of the eighteenth century with the style of ballet of the 1830s to the 1850s. Portugal had been associated with Italian art and artists since the beginning of the eighteenth century. This artistic relationship continued through the final decades of the eighteenth and the first half of the nineteenth century. The majority of the choreographers working in Lisbon were Italian, and the works they created for the S. Carlos Theater followed the Italian style of ballet d’action. -

Il Profumo Della Signora in Nero and the Giallo Film

Scope: An Online Journal of Film and Television Studies Issue 22 February 2012 Cannibals and Other Impossible Bodies: Il Profumo Della Signora In Nero and the Giallo film Alexandra Heller-Nicholas, Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia For cult film audiences and academics alike, the Italian giallo film is considered predominantly an auteurist domain, where films by the subgenre‟s big names—Mario and Lamberto Bava, Lucio Fulci, Aldo Lado, Sergio Martino, Umberto Lenzi, Luciano Ercoli, and of course Dario Argento—have generally garnered the most attention. Translating literally to “yellow,” the word giallo refers to the yellow covers of the pulp crime novels released by publisher Mondadori during the 1920s, locating the origins of the giallo in the work of authors such as Edgar Wallace. As one of the first giallo films, Mario Bava‟s The Girl Who Knew Too Much (La ragazza che sapev troppo, 1962) contains many of the giallo film‟s signature elements: sex, crime, and most famously a psychotic killer in black leather gloves. But as Mikel J. Koven notes in his book La Dolce Morte: Vernacular Cinema and the Italian Giallo Film (2006), these generic traits are far from uniform, and a privileging of the most well- known giallo auteurs risks missing the subgenre‟s thematic foundations. Inherent to Koven‟s analysis of giallo is its status as a fundamentally Italian cultural phenomenon. However, the reality of their production contexts speaks of a category that expanded far beyond national borders. While the giallo film is commonly discussed in terms of its fundamental “Italianness,” it is worthy of note that 68 of the 134 films listed in Adrian Luther Smith‟s book Blood and Black Lace: The Definitive Guide to Italian Sex and Horror Movies (1999) are international co-productions.