Présentation De La Ville

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Confluence De La Bourbre Et Du Catelan Communes De Chamagnieu, Saint-Quentin-Fallavier, Satolas-Et-Bonce Et La Verpillière Plan De Gestion 2010-2019

Confluence de la Bourbre et du Catelan Communes de Chamagnieu, Saint-Quentin-Fallavier, Satolas-et-Bonce et La Verpillière Plan de gestion 2010-2019 MARS 2010 Soutien financier : Plan de gestion 2010-2019 de la Confluence de la Bourbre et du Catelan (Communes de Chamagnieu, Saint-Quentin- Fallavier, Satolas-et-Bonce et La Verpillière) Rédaction Laurent Perier-Muzet Ɣ Bruno Veillet Cartographie Laurent Poulin Ɣ David Michallet Contribution Guillaume PasquierƔ Patrick Suchet Coordination Bruno Veillet Ɣ Roger Marciau 2 rue des mails Ɣ 38120 Saint-Egrève Ɣ 04 76 48 24 49 Ɣ Télécopie : 04 76 48 24 26 Ɣ Courriel : [email protected] Ɣ http://avenir.38.free.fr AVENIR est une délégation départementale du CREN, Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels. Plan de gestion de la Confluence Bourbre-Catelan SOMMAIRE INTRODUCTION .................................................................. 4 A. Description du site ....................................................... 5 A.1. Informations générales ............................................................... 5 A.1.1. Localisation et définition de l’aire d’étude ................................... 5 A.1.2. Description sommaire ............................................................. 6 A.1.3. Historique ........................................................................... 6 A.1.4. Infrastructures et mesures compensatoires .................................... 8 A.1.5. Statuts réglementaires et inscription aux inventaires de référence ..... 13 A.1.6. Nature du foncier ............................................................... -

Bulletin Municipal Janvier 2021

n°O1 Présentation de la nouvelle équipe Municipale BULLETIN LES ACTEURS DU TERRITOIRE FACE AU VIRUs LES projets pour 2021 FOCUS SUR LES FINANCES PUBLIQUES VIE Locale Municipal EDITO Michel SERRANO, Maire ÉDITO DU MAIRE 3 Chères Pontoises, chers Pontois, PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE Nous sommes confrontés depuis plusieurs mois à une situation inédite, un virus ve- ET COMMISSIONS 4 nant modifier nos modes de vies, nos habitudes et nos certitudes. Un virus qui impacte l’ensemble de nos activités quotidiennes et suspend pour un temps nos projets. Depuis le début de cette crise, le personnel de la Mairie, vos élus, les enseignants, les pompiers, LES ACTEURS DU TERRITOIRE FACE AU VIRUS les gendarmes et les acteurs du territoire se mobilisent chaque jour, je tiens à les en remercier chaleureusement. Nos soignants de l’Hôpital, de l’EHPAD sont au front, ne DES INITIATIVES PONTOISES À L’HONNEUR 7 comptant pas leurs heures et accompagnent les personnes malades. Au nom de tous, je tiens à saluer leur implication et leur dévouement. À toutes celles et à tous ceux d’entre vous qui vivent cette crise avec difficulté, je tiens à vous témoigner de mon soutien sin- SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE... cère ainsi que celui de l’ensemble de l’équipe municipale, celle-ci fait tout ce qui est en 8 son pouvoir pour se préparer à la sortie de la crise, sanitaire, économique et sociale. Nous sommes tous acteurs de cette pandémie, et seuls nos efforts conjugués permet- BULLETIN POINT SUR LES TRAVAUX RÉALISÉS OU EN COURS tront de sortir de cette situation, l’individualisme ne peut pas être une solution. -

Le Pour La Piscine Imminente Ouverture : Travaux

LE MAG N°03 automne 2019 Le magazine de la Communauté de Communes Lyon Saint Exupéry en Dauphiné dossier Travaux : Ouverture imminente pour la piscine demain pour préparer aujourd'hui Agir intercommunale ACTEURS ÉDITORIAL édito Chère Madame, Cher Monsieur, Depuis des décennies, les 36 000 Communes qui natation à l’automne et au public par la suite. S’ajoute composent notre pays sont considérées comme les compétences concernant la politique du logement une faiblesse pour administrer efficacement notre et du cadre de vie, la protection et la mise en valeur de territoire. C’est de là que sont nées les Communautés l’environnement ; et enfin l’aménagement, l’entretien de Communes, malgré les réticences de certains et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage élus, qui voyaient en elles une perte d’autonomie. où une aire de grand passage en cours de réalisation à Sur notre territoire, la Communauté de Communes a Villette d’Anthon viendra s’additionner à l’aire d’accueil été conçue dans le souci permanent du respect de de Charvieu-Chavagneux. l’autonomie de chacune d’elles, selon un principe clair : l’intercommunalité bien pensée doit être librement Dès le 1er janvier 2020, se sont deux compétences consentie. lourdes qui devront être intégrées. - D’abord la distribution d’eau potable, avec la Aujourd’hui, le désengagement de l’Etat, avec des complexité de prendre en compte les contrats, c’est- dotations financières aux Communes régulièrement à-dire les délégations de service public (DSP) en cours diminuées, avec des compétences augmentées et avec chaque commune et qui doivent être maintenus des Lois contraignantes (Loi NOTRe, Loi GEMAPI…) bien que ne se terminant pas en même temps. -

Transports Scolaires

TRANSPORTS SCOLAIRES L'Externat Sainte Marie est situé en face de la gare de La Verpillière. L'établissement est également desservi par plusieurs lignes de cars scolaires. Des subventions sont octroyées sous certaines conditions aux demi-pensionnaires et aux internes. Les subventions de transport ne concernent pas les élèves de l'enseignement supérieur (BTS DE COMMERCE INTERNATIONAL) Les élèves domiciliés dans le Rhône sont subventionnés sans restriction. Il convient néanmoins de préciser si le domicile est situé dans la Courly ou hors Courly. Les élèves domiciliés dans l’Isère sont subventionnés sans restriction en ce qui concerne le lycée, et suivant la carte scolaire pour les collégiens et les élèves de primaire. SNCF, TCL : Les demandes sont à renouveler chaque année. Les imprimés de demande de subvention (SNCF ou routier) sont à retirer à l'Externat dans le courant du mois de juin. Vous trouverez ci-dessous la liste des principales communes desservies par les bus scolaires à destination de l'Externat. COMPAGNIE DESTINATION COMMUNES DESSERVIES St Just Chaleyssin Bonnefamille - Diemoz – St Georges - St Just FAURE Villefontaine - St Quentin Fallavier – Bonnefamille FAURE Mions (l’Alouette) Heyrieux - Valencin - Chaponnay - (ligne 1390) Marennes - Corbas - Mions Extérieur parking emplacement N° 7 St Quentin Fallavier - Grenay Ajout de 2 points de Grenay ramassage : Le stade – Les Avocats FAURE Satolas et Bonce - Colombier Saugnieu - Pusignan - Genas Azieu - Genas Extérieur parking emplacement N° 6 FAURE Jons Pusignan - Jons FAURE Extérieur parking emplacement N° 5 Bourgoin Bourgoin l'Oiselet + correspondance FAURE St Bonnet par RN 6 St Laurent – St Bonnet – St Priest – Grange Blanche PHILIBERT Extérieur parking emplacement 1 ou 2 St Bonnet par Poulieu – St Laurent – St Bonnet PHILIBERT Poulieu Extérieur emplacement 1 ou 2 Anthon St Quentin Fallavier (carrefour de Chesnes) Satolas Le BERTHELET (ligne 1210) Chaffard, Chamagnieu, Jameyzieu, Charvieu , Pont de Chéruy, Chavanoz, Anthon mairie Extérieur parking emplacement N° 7 Anthon Chavagneux. -

CHENEVAZ Jean CHENEVAZ Claude

1 CHENEVAZ Jean Cordonnier au Pont-de-Beauvoisin en 1625 Bourgeois à Pont de Beauvoisin N Pont de Beauvoisin M dim 27 avr 1625 Voissant (38620) PELISSIER Isabeau CHENEVAZ CHENEVAZ Jean s'installe à Meyzieu au millieu du 17e siècle en 1657 CHENEVAZ Claude Pierre N lun 21 juin 1632 Jean Le Pont-de- JOLION Beauvoisin (38480) Notaire royal Antoinette N jeu 31 mai 1635 Le Pont-de- Beauvoisin (73330) D sam 29 mars 1692 Meyzieu (69330) M fév M lun 8 mars 1666 M après lun 1658 Lyon (69000) 23 mars 1682 AUGERET BORIN FLEURETON Anne Anne Françoise Marie N mar 7 août 1640 N 1645 de la paroisse d'Anthon Meyzieu (69330) Vienne (38200) - D ven 14 mars 1692 D entre dim 3 Notre Dame de la Vie Meyzieu (69330) juil 1661 et 1663 D lun 23 mars 1682 Meyzieu (69330) Claude régisseur du Seigneur de Meyzieu fait CHENEVAZ CHENEVAZ CHENEVAZ CHENEVAZ CHENEVAZ CHENEVAZ CHENEVAZ CHENEVAZ construire son logis à Meyzieu CHENEVAZ Louis Catherine Marthe Marguerite Jean Justine Pierre Joseph Marie N jeu 26 déc 1658 N jeu 22 jan 1660 N dim 3 juil 1661 N dim 2 jan 1667 N lun 26 nov 1668 N dim 4 déc 1672 Claude Meyzieu (69330) Meyzieu (69330) Meyzieu (69330) Meyzieu (69330) Meyzieu (69330) N vers 1670 Meyzieu (69330) D mer 23 jan 1697 D mer 11 fév 1682 D lun 20 jan 1710 Notaire à Chamagnieu et Meyzieu Lyon (69000) - Saint-Paul Chavanoz (38230) Chatelain M jeu 19 août 1688 M lun 26 fév 1691 M mar 1 fév 1701 Lyon (69000) - Saint-Nizier N jeu 11 nov 1677 Chavanoz (38230) Chavanoz (38230) POURRET D dim 8 mai 1729 ROCHE BEAUFRÈRE Jean Baptiste Antoine Vienne (38200) - Saint-Martin -

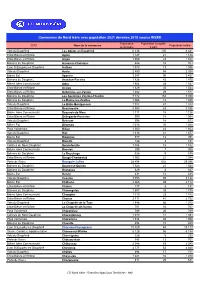

Communes Du Nord Isère Avec Population 2021 Données 2018 Source INSEE

Communes du Nord Isère avec population 2021 données 2018 source INSEE Population Population comptée EPCI Nom de la commune Population totale municipale à part Vals du Dauphiné Les Abrets en Dauphiné 6 336 105 6 441 Entre Bièvre et Rhône Agnin 1 127 21 1 148 Entre Bièvre et Rhône Anjou 1 009 23 1 032 Balcons du Dauphiné Annoisin-Chatelans 686 18 704 Lyon St Exupéry en Dauphiné Anthon 1 073 13 1 086 Vals du Dauphiné Aoste 2 880 54 2 934 Bièvre Est Apprieu 3 347 90 3 437 Balcons du Dauphiné Arandon-Passins 1 828 42 1 870 Bièvre Isère Communauté Artas 1 804 38 1 842 Entre Bièvre et Rhône Assieu 1 529 35 1 564 Entre Bièvre et Rhône Auberives-sur-Varèze 1 482 29 1 511 Balcons du Dauphiné Les Avenières Veyrins-Thuellin 7 772 158 7 930 Balcons du Dauphiné La Balme-les-Grottes 1 068 12 1 080 Vals du Dauphiné La Bâtie-Montgascon 1 932 41 1 973 Entre Bièvre et Rhône Beaurepaire 4 953 83 5 036 Bièvre Isère Communauté Beauvoir-de-Marc 1 111 15 1 126 Entre Bièvre et Rhône Bellegarde-Poussieu 990 14 1 004 Vals du Dauphiné Belmont 598 14 612 Bièvre Est Bévenais 1 015 20 1 035 Pays Voironnais Bilieu 1 560 43 1 603 Vals du Dauphiné Biol 1 436 41 1 477 Bièvre Est Bizonnes 977 14 991 Vals du Dauphiné Blandin 148 3 151 Collines du Nord Dauphiné Bonnefamille 1 084 18 1 102 Bièvre Isère Communauté Bossieu 299 7 306 Balcons du Dauphiné Le Bouchage 626 9 635 Entre Bièvre et Rhône Bougé-Chambalud 1 363 21 1 384 Porte de l'Isère Bourgoin-Jallieu 28 494 602 29 096 Balcons du Dauphiné Bouvesse-Quirieu 1 523 21 1 544 Balcons du Dauphiné Brangues 629 8 637 Bièvre Est -

CCS MESSIA : Parcours TREPT 2021

CCS MESSIA : Parcours TREPT 2021 Jeudi Parcours n° 1 - Sortie Nord 86 km Variante n° 1 Sortie Nord 67 km Dénivelé : 811 m 450 m Openrunner : 12961795 12961830 Camping – 0 Camping – 0 Hilaire de Brens 6 Trept 4 Crémieu 15 Crémieu 10 Leyrieu par D65 20 Leyrieu par D65 15 Marignieu - à gauche 26 Marignieu - à gauche 24 La Balme les Grottes 33 La Balme les Grottes 30 Saint Sorlin en Bugey 38 Saint Sorlin en Bugey 35 Chanves - à droite 40 Sault Brénaz 41 Direction Leyment puis à droite 45 Montalieu Vercieu puis D62 45 Lagnieu 50 Arandon 60 Villebois par D60b 60 Camping 67 km Montagnieu par D19 67 Annolieu 69 Arandon 78 Couvaloup 84 Camping 86 km Vendredi Parcours n° 2 - Lac 109 km Variantes n° 1 et 2 82 km 73 km d’Aiguebelette Aiguebelette Dénivelé : 1218 m 957 m 640 m Openrunner : 12962241 12962315 12962328 Camping 0 Camping 0 0 Morestel puis D33 10 Morestel puis D33 10 10 Km 17.5 tourner à droite 17.5 Km 17.5 tourner à droite 17.5 17.5 Les Avenières puis D40 21 Les Avenières puis D40 21 21 Saint Genix les Villages puis D916 30 Carrefour avant Saint Genix 29 29 Sainte Marie d’Alvey 37 La boucle à Michel - (sans la Novalaise puis D921d 42 Carrefour avant Saint Genix 36 boucle) Aiguebelette le Lac 52 Romagnieu 40 - La Bridoire 60 Le Priola (rejoindre D82) 43 34 Pont de Beauvoisin 65 Chimilin 48 39 Chimilin 73 Faverges de la Tour 55 56 Faverges de la Tour 80 Chapite 61 52 Chapite 89 Arcisse – D19 puis D54 70 61 Arcisse – D19 puis D54 97 Le Rondeau 75 66 Le Rondeau 103 Trept 79 70 Trept 106 Camping . -

Télécharger Acteurs

Villette d'Anthon Anthon Chavanoz LE MAG Janneyrias Pont de Chéruy N°01 automne Charvieu-Chavagneux 2016 Le magazine de la communauté de communes Lyon Saint Exupéry en Dauphiné Anthon // Charvieu-Chavagneux // Maire : Bruno Bon - Superficie : 8,82 km2 Maire : Gérard Dézempte - Superficie : 8,65 km2 Population : 1 041- Logements : 405 Population : 8 544 - Logements : 3 122 Emplois : 136 - Entreprises : 57 Emplois : 1 757 - Entreprises : 448 Chavanoz // Janneyrias // Maire : Roger Davrieux - Superficie : 10,58 km2 Maire : Jean-Louis Turmaud - Superficie : 10,52 km2 Population : 4 405 - Logements : 1 645 Population : 1 614 - Logements : 617 Emplois : 883 - Entreprises : 281 Emplois : 214 - Entreprises : 118 Pont-de-Chéruy // Villette d'Anthon// Maire : Alain Tuduri - Superficie : 2,51 km2 Maire : Daniel Beretta -Superficie : 22,8 km2 Population : 5 326 - Logements : 2 340 Population : 4 637 - Logements : 1 845 Emplois : 1930 -Entreprises : 428 Emplois : 1 063 - Entreprises : 388 ACTEURS demain pour préparer aujourd'hui Faire SOMMAIRE ET CHIFFRES CLÉS LES CARACTÉRISTIQUES de notre territoire La Communauté Le tissu économique c'est : P2 SOMMAIRE ET CHIFFRES CLÉS de Communes Lyon Saint Exupéry en P3 ÉDITORIAL Dauphiné est un territoire d'avenir, idéalement placé P4 HISTORIQUE : entre Lyon, Genève LES ORIGINES 1 720 de la communauté de communes et Grenoble. Dotée entreprises (source INSEE 2012) de nombreux atouts, P6 INTERCOMMUNALITÉ sa population 5 983 LYON SAINT EXUPÉRY EN DAUPHINÉ : bénéficie d'un cadre emplois (source INSEE 2012) Des compétences -

Via Rhôna I Voie Verte

CARTE LOUER REPARER- LOCATIONS RÉPARATION Matériel TOURISTIQUE son vélo Vélo VTT VAE Trottinette ENTRETIEN CARTE aux& Balcons enfants Les Balcons du Dauphiné P Les Avenières-VT Bureau d’Information Touristique 14 04 74 33 66 22 - http://www.tousauxbalcons.com TOURISTIQUE Volts Bike I VOIE VERTE Château de Morestel VIA RHÔNA 04 74 97 50 72 - http://www.volts-bike.fr EMENT RT I Vertrieu PA S Tourist map E E D R E edition Alpin Bike 3 8 VERTRIEU 13 KM Arandon-Passins - 04 74 92 80 62 - http://www.alpinbike.fr Pelouse sableuse 2019 F VIA RHÔNA VOIE VERTE R S I A E N P C L E A du Sablon Le Serverin - E N R O H Espace Cycl’Eau 15 13 Isle de la Serre 06 71 70 11 12 - http://www.espace-bike.com Montalieu-Vercieu Tourist map 2,5 KM E-Mouv Nature LES-GROTTES 06 07 48 80 14 - http://www.emouvnature.com Montalieu-Vercieu + Espace Bike Porcieu-Amblagnieu 06 71 70 11 12 - http://www.espace-bike.com 16 Saint-Romain- Ferme des Épinettes Les Grottes de La Balme Les Coteaux de-Jalionas 06 19 31 03 50 - http://www.camping-cremieu.com Data Sport de Saint-Roch CIEU- Trept PARMILIEU 12 06 95 06 11 98 - http://www.data-sport.fr AMBLAGNIEU Cycles Wheel La Vallée Crémieu 04 27 54 94 33 - http://www.cycleswheel.fr Bleue Nino Cycles Rando Base VTT 04 74 90 90 83 13 KM Maison de la Pierre au Ciment Cascade du Verbois 11 CHARETTE MONTALIEU- P Mares de CIEU ST-BAUDILLE- Craquenot DE-LA-TOUR 9 KM HIÈRES- BOUVESSE- #tousauxbalcons#lesbalconsdeAaZ Plateau de SUR-AMBY Larina QUIRIEU au Nord, la Dombes, 5 KM 18 Cascade Lac 10 Site au Nord Nord, la Bresse ! Dauphin www.tousauxbalcons.com -

GEOLOGIE ET PAYSAGES EN ISLE CREMIEU Avant-Propos

2 GEOLOGIE ET PAYSAGES EN ISLE CREMIEU Avant-propos epuis 1981, l’association Nature Nord Isère Une aussi grande richesse biologique demande à Bien sûr, la veille écologique (surveillance des DLo Parvi regroupe les naturalistes de l’Isle être jalousement surveillée et protégée. Ces espèces pollutions, destruction de milieux, braconnage…) Crémieu et des communes environnantes. Ces ne sont la propriété de personne et doivent pouvoir en reste le pilier. Mais à cela se sont progressivement passionnés inventorient les différentes espèces continuer à vivre, se développer et évoluer. L’homme ajoutées plusieurs activités en liaison avec notre vivantes (plantes, insectes, odonates, amphibiens, pris par ses activités économiques et sociales, ou par fédération, la FRAPNA, et les gestionnaires et autres reptiles, mammifères, oiseaux…). Ils participent la course au profit ou au « bien-être », oublie vite qu’il utilisateurs des espaces : activement aux programmes de recherche scientifique fait partie de cette biodiversité, et que sa survie dépend départementaux, régionaux et nationaux, que ce soit du maintien et du bon équilibre de celle-ci. Nous participons activement à la mise en place pour la connaissance approfondie d’une espèce (par Aussi est-ce tout naturellement que Lo Parvi participe d’espaces naturels sensibles ou de réserves, ou encore exemple la rainette ou la tortue cistude) ou d’un milieu à sa protection dans notre région. Au fil des années à la reconstitution de petits biotopes (par exemple les spécifique (zones humides, pelouses sèches…). cette action est devenue de plus en plus importante et mares, certains lieux de nidification…) à leur suivi Progressivement Lo Parvi s’est doté d’une équipe a pris divers aspects. -

Fiches D'identité Communales

FICHE D'IDENTITE COMMUNALE Date d'édition du rapport : 18/06/2014 Critère(s) de sélection thématique: Aucun Sélection géographique : Nombre de communes sélectionnées = 1 Code INSEE Nom 38434 SAINT-ONDRAS Ces données sont extraites du Système d’Information Territorial « Belvédère » en date de juin 2014. Elles sont diffusées à titre d’information pour éveiller l’attention du lecteur sur les principaux thèmes se rapportant à l’aménagement du territoire et au développement local à l’échelle communale. Ces informations étant en perpétuelle évolution et actualisation, il est nécessaire de contacter la DDT avant toute utilisation. 1/9 Nom de la commune : SAINT-ONDRAS Code INSEE : 38434 1) Principales données administratives et statistiques Arrondissement : La Tour-du-Pin Code arrondissement : 2 Canton jusqu'en 2014 : Virieu Code canton : 3843 Canton à partir de 2015 : Le Grand-Lemps N° canton 2015 : 8 Petite région naturelle : Terres froides-Marches froides Adresse mairie : 38490 SAINT ONDRAS Téléphone mairie : 0476320619 Fax mairie : 0476320619 Site internet mairie : mel : [email protected] Superficie totale (DGI) : 815 ha Superficie agricole utilisée RGA 1988 : 510 ha Superficie cadastrée (DGI) : 789 ha RA 2000 : 314 ha RA 2010 : 471 ha Population RGP 1982 : 362 Population RGP 1990 : 478 Nb actifs agricoles RGA 1988 : 48 RA 2000 : 21 RA 2010 : 19 Population RGP 1999 : 496 Nb exploitations RGA 1988 : 26 RA 2000 : 14 RA 2010 : 10 Population RP 2011 : 604 Observations : Pt(e) Syndicat Agricole : fusion avec Chelieu, Panissage, Le -

CFEL) Par Un Transport En Commun En Site Propre

Étude de faisabilité concernant la réutilisation d’une ancienne emprise ferroviaire (CFEL) par un transport en commun en site propre. Diagnostic et présentation des scénarios Aurélien Patry To cite this version: Aurélien Patry. Étude de faisabilité concernant la réutilisation d’une ancienne emprise ferroviaire (CFEL) par un transport en commun en site propre. Diagnostic et présentation des scénarios. Gestion et management. 2006. dumas-00408091 HAL Id: dumas-00408091 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00408091 Submitted on 28 Jul 2009 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Master Transports Urbains et Régionaux de Personnes Promotion 14 Etude de faisabilité concernant la réutilisation d’une ancienne emprise ferroviaire (CFEL) par un transport en commun en site propre ________ Diagnostic et présentation des scénarios Stage réalisé du 18 avril au 29 septembre 2006 PATRY Aurélien Jury : M. Patrick Bonnel, M. Pierre Tavernier FICHE BIBLIOGRAPHIQUE [Intitulé du diplôme] Master Professionnel Transports Urbains et Régionaux de Personnes (TURP) [Tutelles]