140310 Zonage Cornod

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Courrier Préfet Du Jura ESOD

Lons-le-Saunier, le 20 décembre 2018 Monsieur le Préfet du Jura Préfecture du Jura 8, rue Saint Désiré 39000 LONS LE SAUNIER Monsieur le Préfet, Vous allez prendre très prochainement un arrêté concernant les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Les échanges que nous avons pu avoir en CDCFS dans sa commission spécialisée ne nous paraissent pas satisfaisants quant aux arguments qui ont été retenus Aussi, nous souhaitions vous faire part des quelques éléments qui nous semblent importants, aux vues du contexte actuel et des dernières études pour au moins deux de ces espèces. Concernant le renard, Notre souhait est aujourd’hui de faire sortir cet animal de cette liste car il est désormais démontré que cette espèce est capable d’adapter sa stratégie de reproduction en fonction des aléas qu’elle subit, ce qui signifie que la tuer ne règle pas le problème, voire même engendre une augmentation des jeunes individus en recherche de territoire au détriment des plus vieux. Puisque néanmoins, il est encore difficile d’accepter cela pour certains, car le tir du renard reste hélas un loisir, nous aimerions au moins avoir la possibilité qu’il soit désormais classé comme la fouine l’est depuis plusieurs années. C’est-à-dire uniquement à proximité des élevages et habitations, et, puisque la question a également été soulevée lors de la CDCFS, à proximité et dans les aires protégées pour le Grand Tétras. Pour information, le département du Doubs, semble vouloir partir sur une gestion adaptative. Cette décision devra figurer dans l'arrêté ministériel. Les modalités précises de cette gestion restent à définir, mais elles seront mises en place sous la responsabilité des services de la préfecture et seront confiées aux membres de la formation spécialisée “ESOD” auxquels viendront s'ajouter des représentants de la santé publique et de la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de Franche-Comté. -

CC Jura Sud, Pays Des Lacs, Petite Montagne Et Région D'orgelet

Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC Terre d?Emeraude Communauté (Siren : 200090579) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Orgelet Arrondissement Lons-le-Saunier Département Jura Interdépartemental non Date de création Date de création 14/11/2019 Date d'effet 01/01/2020 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président M. PHILIPPE PROST Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège 4, chemin du Quart Numéro et libellé dans la voie Distribution spéciale Code postal - Ville 39270 ORGELET Téléphone Fax Courriel Site internet Profil financier Mode de financement Fiscalité professionnelle unique Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non Population Population totale regroupée 25 666 1/6 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Densité moyenne 25,86 Périmètre Nombre total de communes membres : 92 Dept Commune (N° SIREN) Population 39 Alièze (213900079) 159 39 Andelot-Morval (213900103) 95 39 Arinthod (200077253) 1 137 39 Aromas (200071348) 676 39 Barésia-sur-l'Ain (213900384) 148 39 Beffia (213900459) 83 39 Blye (213900582) 173 39 Boissia (213900616) 117 39 Bonlieu (213900632) 269 39 Broissia (213900806) 65 39 Cernon (213900863) 246 39 Chambéria (213900921) 181 39 Chancia (213901028) 234 39 Charchilla (213901069) 290 39 Charcier (213901077) 139 39 Charézier (213901093) -

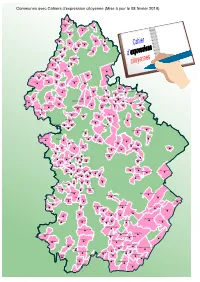

Carte Cahiers D'expression Citoyenne.Cdr

Communes avec Cahiers d'expression citoyenne (Mise à jour le 08 février 2019) Mutigney Champagney Vitreux Thervay Montmirey-le-Chateau Peintre Gendrey Louvatange Moissey Malange Vriange Dampierre Cahier Menotey Amange Orchamps Rainans Jouhe d’expressions Sampans Rochefort-sur-Nenon Monnières Baverans Champvans citoyennes Brevans Foucherans Chissey-sur-Loue Dole Abergement la Ronce Choisey La-Vieille-Loye Aumur Tavaux Gevry La Loye Saint Aubin Belmont Parcey Port-Lesney Grange-de-Vaivre Ecleux Rahon Ounans La-Chapelle-sur-Furieuse Mouchard Saizenay Villeneuve d'Aval Chemin Chaussin Vaudrey Geraise Balaiseaux Aiglepierre St Cyr Montmalin Les Marnoz Annoire Mont sous Vaudrey Arsures Salins-les-Bains Gatey La Ferté Montigny-les-Arsures Pretin Cernans Asnans Beauvoisin Vadans Villers-les-Bois Petit Noir Abergement-les-Thésy Neublans-Abergement Aresches Biefmorin Arbois Neuvilley Grozon Pupillin Chilly-sur-Salins Champrougier Tourmont Chêne Sec Foulenay Chemenot Poligny Le Villey Chapois Vers en Montagne Darbonnay Miéry Passenans Les Nans Chapelle Voland Vincent-Froideville Plasne Montrond Lombard Besain Vannoz Ardon Domblans Desnes La Latette Relans Arlay Crotenay Picarreau Champagnole Nance Quintigny Le Louverot Bonnefontaine Cize Villevieux Ruffey sur Seille Plainoiseau Montain Lavigny Pillemoine Larnaud Saint-Didier Le Pin Chille Fontainebrux Montmorot Saffloz Châtelneuf Courlans Lons le Saunier Perrigny Foncine le Haut Vevy Chaux des Crotenay Briod Messia sur Sorne Verges Montaigu Conliège Le Frasnois Macornay Revigny Blye Geruge Vernantois -

DDFIP Présentation Du Dispositif

ZRR : exonération d'impôt sur les bénéfices DDFIP Présentation du dispositif Les entreprises créées ou reprises en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une exonération d'impôt sur les bénéfices. L'exonération d'impôt sur les bénéfices peut être accordée à une entreprise créée ou reprise avant le 31 décembre 2022. Conditions d'attribution A qui s’adresse le dispositif ? Entreprises éligibles L'impôt sur les bénéfices concerne les sociétés : SARL, SA et SAS. L'exonération d'impôt peut être accordée à une entreprise créée ou reprise avant le 31 décembre 2022. Critères d’éligibilité L'entreprise doit respecter les 5 conditions suivantes : exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, avoir son siège social et ses activités situés dans une zone de revitalisation rurale (ZRR), être sous le régime réel d'imposition, avoir moins de 11 salariés en CDI ou en CDD de 6 mois minimum, avoir moins de 50 % de son capital détenu par d'autres sociétés. Seuls les services fiscaux sont compétents pour juger de l'éligibilité de l'entreprise au présent dispositif. Quelles sont les particularités ? Entreprises inéligibles Les auto-entrepreneurs sont exclus de cette exonération. Ils ne sont pas sous le régime réel d'imposition mais sous le régime simplifié. Une entreprise qui remplit l'une des caractéristiques suivantes est exclue de l'exonération : avoir une activité financière, bancaire, d'assurance, de gestion locative d'immeubles ou de pêche maritime, être une auto-entreprise, réaliser des bénéfices agricoles, DDFIP ZRR : exonération d'impôt sur les bénéfices Page 1 sur 5 être créée par extension d'une activité qui existait déjà, être créée par transfert d'une activité exercée dans une entreprise déjà exonérée. -

Préfet De La Côte-D'or Préfet Du Doubs Préfet Du Jura

PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR PRÉFET DU DOUBS PRÉFET DU JURA PRÉFET DE LA NIÈVRE PRÉFET DE LA SAÔNE-ET-LOIRE PRÉFÈTE DE LA HAUTE – SAÔNE PRÉFET DE L’YONNE PRÉFET DU TERRITOIRE-DE-BELFORT Liberté Égalité Fraternité Arrêté c !r" #$t"r!é% rt"&"$t ' $()*)+ ,,,---- r"' t#. / ' �" "$ %' c" !"0 %r#$c#%"0 c1&&2$0 !" 3#4#' $c" "t !" 4"0t#1$ !" ' r"0012rc" "$ " 2 "$ %ér#1!" !’ét# 4" "$ BOUR5O5NE-FRANCHE-CO6TE VU la Directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-1, L.211-3 à L.213.3, L.214-7, L.214-18, L.215-1 à L.215-13, L.214-7, L.214-1 , L.215-1 à L.215-13, ".211-66 à ".211-70 et "214-1 à ".214-56 $ VU le code du domaine public fluvial et notamment les articles 25, 33 et 35 $ VU le code civil et notamment les articles 640 et 645 $ VU le code de la santé publique et notamment les articles ".1321-1 à ".1321-66 $ VU le code )'n'ral des collectivit's territoriales et en particulier l’article L.2212-5 et l’article L.2215-1 relati& aux pouvoirs du repr'sentant de l’État dans un département en mati,re de police $ VU le d'cret n-2010-0146 du 1# &'vrier 2010 modi&iant le décret n- 2004-374 du 29 avril 2004 relati& au* %ouvoirs des pr'&ets, à l’or)anisation et à l’action des services de l’+tat dans les r')ions et les d'partements $ VU la circulaire du 1 mai 2011 relative au* mesures e*ceptionnelles de limitation ou de suspension des usa)es de l’eau en p'riode de s'cheresse $ VU les 0D123 Loire-Breta)ne, "/ône-M'diterran'e et Seine-Normandie en vi)ueur $ VU l’arr8té n- 2015103-0014 du 13 avril 2014 -

20140307 Bilan Depot Candida

Lons-le-Saunier, le 07 mars 2014 Bilan du dépôt des candidatures pour le premier tour des élections municipales 2014 PRÉFET DU JURA Le dépôt des candidatures pour le premier tour des élections municipales est clos depuis le jeudi 6 mars à 18h. C À cette date, le nombre de candidatures enregistrées est le suivant : O • 6 596 candidats pour les communes de moins de 1 000 habitants, répartis sur 499 communes M • 1 685 candidats pour les communes de 1 000 habitants et plus, correspondant M à 79 listes réparties sur les 42 communes concernées. U Les candidatures enregistrées seront définitivement validées quatre jours après le dernier jour de dépôt possible, à savoir le 10 mars au plus tôt, et seront mises en N ligne le 11 mars dans la rubrique « élections » du site du Ministère de l’Intérieur. I Vous trouverez en annexe de ce communiqué les listes (pour les communes de 1000 habitants et plus) et candidatures déposées (pour les communes de moins Q de 1000 habitants). U Attention : ces listes et candidatures sont provisoires. Elles sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’examen des dossiers par la préfecture et par le É tribunal administratif. D E P R E S S PRÉFECTURE DU JURA - 8, rue de la préfecture - 39030 LONS LE SAUNIER CEDEX - E : 03 84 86 84 00 - :[email protected] Horaires d’ouverture au public : consultez notre site internet www.jura.gouv.fr, rubrique « horaires » ELECTIONS MUNICIPALES 1er tour du 23 Mars 2014 Livre des listes détaillées Page 1 Elections municipales 1er tour du 23 Mars 2014 Livre des listes détaillées Département 39 - JURA Candidat au conseil communautaire 39 JURA 013 - Arbois 01 POUR ARBOIS, UNE AUTRE VOIE (VOIX) 1 M. -

A Rinthod (39)

A RINTHOD (39) Extrait du Dictionnaire GEOGRAPHIQUE, HISTORIQUE et STATISTIQUE Des communes de la Franche-Comté De A. ROUSSET Tome I (1854) Arinthod ; Arinthoz ; Arintho ; Arento; Arantum ; Arinthold . Bourg autrefois qualifié de Ville, de l’Arrondissement de Lons-le-Saunier. A 35 km de Lons-le-Saunier. Il est bâti dans un vallon qui fait partie du bassin de la Valouse, et resserré entre deux montagnes ; ses limites à l’Est sont Cernon et Vescles, à l’Ouest Chatonnay, Dramelay et Valfin, au Nord Chatonnay, Savigna, Legna et Cernon, et au sud Chisséria et Vescles. Il se divise en plusieurs quartiers du Nord, de l’Est, du Sud, de l’Ouest, du Centre, la Porte-dessus, la Portelle, le Faubourg. La banlieue comprend les Moulins, la Grange des Chartreux, Néglia, la Grange des Prêtres, la Grosse et la Petite Grange de Sainte Colombe et la Section de Vogna, commune réunie à celle d’Arinthod le 28 août 1822. Les 26 communes qui composent ce canton sont : Arinthod, Aromas, la Boissière, Ceffia, Cernon, Cezia, Charnod, Chatonnay, Coisia, Condes, Cornod, Dramelay, Fétigny, Genod, Saint Hymetière, Lavans-sur- Valouse, Legna, Marigna, Savigna, Thoirette, Valfin-sur-Valouse, Vescles, Viremont et Vosbles. Le territoire d’Arinthod est traversé par la route départementale N°9, d’Arinthod à Nantua et Bourg, par les chemins vicinaux de grande communication N° 32, d’Orgelet à Arinthod, et N° 9, de St Trivier à Dortan, par les chemins vicinaux allant à Vescles, Cernon, Valfin et Viremont ; par la rivière de Valouse, les biefs de Combe – Lombard, des Chartreux, des Combes, du Martinet ou Vacombe, de l’Etang, de la Grosse Grange Ste Colombe ou Lantenne, et le ruisseau de la Vouerbe. -

Chambéria-En-Montagne

C HAMBÉRIA (39) Extrait du Dictionnaire GEOGRAPHIQUE, HISTORIQUE et STATISTIQUE Des communes de la Franche-Comté De A. ROUSSET Tome I (1854) Chambiriacum , Castrum, Oppidum, villa Chambiriaci, Chambérye, Chambéria-en-Montagne, Village de l'arrondissement de Lons-le-Saunier, canton et bureau de poste d'Orgelet, perception de Présilly ; succursale ; à 10 km d'Orgelet et 29 de Lons-le-saunier. Il est limité au nord par Chavéria, Orgelet et Montjouvent, au sud par Savigna, à l'est par Sarrogna, et à l'ouest par Marigna et Nancuise. Messia, Sancia et Marsenay, font partie de la commune. Altitude : 404 mètres. I1 est traversé par le chemin de grande communication n° 32, d'Orgelet à Arinthod, par les chemins vicinaux tirant de Marsenay à Orgelet, de Messia à Savigna et à Sancia, par la rivière de Valouze et un canal de dérivation, par le ruisseau de Courrailloux et le ruisseau de Chambéria qui y prend sa source. Le village est situé sur un plateau bordé à l'ouest par un rideau de collines et à l'est par le lit capricieux de la Valouze. Il se compose de quatre groupes principaux ; Chambéria occupe un centre ayant au nord le hameau de Sancia et au sud celui de Marsenay. La section de Messia est séparée des autres par la Valouze. L'horizon, quoique fort borné, n'est pas sans charmes. Les maisons, construites en pierres, sont couvertes partie en tuiles creuses ou plates, partie en chaume. Messia, Sancia et Marsenay ont été réunis à Chambéria, le 28 octobre 1822. Population : de Chambéria en 1790, 168 habitants ; de Messia, 103; de Marsenay, 93 ; de Sancia, 114 ; population réunie en 1846, 537 ; en 1851, 518 ; population spécifique par km carré, 35 habitants ; 124 maisons, savoir : à Chambéria, 41, à Sancia, 32; à Messia, 34 ; à Marsenay, 17 ; 118 ménages. -

Venez À La Rencontre De Coopératives Puis Transformé En Comté, Crème, Beurre, Fromage Géographique De La Petite Montagne

Les coopératives fromagères * La majorité des fermes de notre secteur produisent du lait Groupement de Valorisation Agricole à Comté, la totalité de ce lait est livré dans les différentes * C’est une association d’agriculteurs issue du plateau Venez à la rencontre de coopératives puis transformé en Comté, crème, beurre, fromage géographique de la Petite Montagne. Nous sommes une blanc... C’est donc le premier des circuits courts, n’hésitez pas à trentaine de fermes du territoire toute autant diverses que vous y rendre ! Certaines pratiquent même l’envoi postal pour variées... avoir toute l’année le plaisir de manger du bon Comté. * Le GVA nous permet de mettre en place des lieux d’échanges * Vous trouverez dans toutes les coopératives les produits issus de sur des thèmes liés à notre activité (élevage, culture, leur fabrication (que nous avons pris soins de préciser) et une techniques alternatives...) par le biais de formations ou de grande variété de produits du terroir. rencontres organisées. * Cette plaquette est l’occasion de rassembler tous les acteurs Balanod Aromas de ce territoire et de permettre à l’ensemble des personnes y 495, route de Véria – 39160 BALANOD ZA des champs rouges vivant, où n’étant que de passage, de connaître les différents [email protected] 39240 AROMAS produits, issus directement de nos fermes avec leur lieu de www.fromageriesdurevermont.fr 06 77 80 52 27 – 04 74 50 70 08 Tél : 03 84 48 72 87 www.comte-dujura.com ventes et contacts. Fax : 03 84 44 09 28 Comté AOP – Comté AOP en agriculture Groupement de Valorisation Agricole de la Petite Montagne Comté AOP - Morbier AOP - Raclette biologique – Fromage blanc Chambre d’Agriculture du Jura – 455, rue du Colonel de Casteljau – BP 40417 Tomme – Beurre - Crème Beurre – Crème 39016 LONS-LE-SAUNIER Cedex – Tél. -

Projet D'arrêté Cadre Interdépartemental BFC 2021

PRÉFET DE LA COTE-D’OR PRÉFET DU DOUBS PRÉFET DU JURA PRÉFET DE LA NIÈVRE PRÉFET DE LA SAÔNE-ET-LOIRE PRÉFET DE LA HAUTE- SAÔNE PRÉFET DE L’YONNE PRÉFET DU TERRITOIRE-DE-BELFORT Liberté Égalité Fraternité Arrêté cadre interdépartemental n°2021 zzz-yyy relatif à la mise en place des principes communs de vigilance et de gestion de la ressource en eau en période d’étiage en BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE VU la Directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-1, L.211-3 à L.213.3, L.214-7, L.214-18, L.215-1 à L.215-13, L.214-7, L.214-18, L.215-1 à L.215-13, R.211-66 à R.211-70 et R214-1 à R.214-56 ; VU le code du domaine public fluvial et notamment les articles 25, 33 et 35 ; VU le code civil et notamment les articles 640 et 645 ; VU le code de la santé publique et notamment les articles R.1321-1 à R.1321-66 ; VU le code général des collectivités territoriales et en particulier l’article L.2212-5 et l’article L.2215-1 relatif aux pouvoirs du représentant de l’État dans un département en matière de police ; VU le décret n°2010-0146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ; VU la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l’eau en période de sécheresse ; VU les SDAGE Loire-Bretagne, Rhône-Méditerranée et Seine-Normandie en vigueur ; VU l’arrêté n° 2015103-0014 du 13 avril 2014 -

Documents D'urbanisme Approuvés

Documents d'urbanisme approuvés MUTIGNEY CHAMPAGNEY DAMMARTIN-MARPAIN Plan Local d'Urbanisme THERVAY PAGNEY VITREUX OUGNEY PLU BRANS TAXENNE ROUFFANGE MONTMIREY-LE-CHATEAU SALIGNEY POINTRE ROMAIN Carte Communale MONTMIREY-LA-VILLE OFFLANGES GENDREY SERRE-LES-MOULIERES FRASNE-LES-MEULIERES LOUVATANGE CC LE PETIT-MERCEY SERMANGE PEINTRE MOISSEY EVANS PLUI (Communes concernées) CHEVIGNY AUXANGE Jura Nord VRIANGE DAMPIERRE MALANGE SALANS AMANGE PLUI MENOTEY MONTEPLAIN ROMANGE DAMPIERRE GREDISANS LAVANS-LES-DOLE FRAISANS LA BARRE RAINANS ARCHELANGE CHATENOIS LAVANGEOT RANCHOT BIARNE ORCHAMPS JOUHE RANS AUDELANGE COURTEFONTAINE OUR ETREPIGNEY PLUMONT ECLANS-NENON EPCI SAMPANS LA BRETENIERE AUTHUME ROCHEFORT-SUR-NENON MONNIERES Communes nouvelles CHAMPVANS BAVERANS FALLETANS Grand Dole DOLE BREVANS FOUCHERANS DAMPARIS ABERGEMENT-LA-RONCE CRISSEY AUMUR CHOISEY VILLETTE-LES-DOLE LA VIEILLE-LOYE CHAMPAGNE-SUR-LOUE TAVAUX GEVRY GERMIGNEY CHATELAY SAINT-AUBIN LA LOYE CHISSEY-SUR-LOUE PARCEY AUGERANS MONTBARREY SANTANS CRAMANS Val d'Amour MOLAY BELMONT PORT-LESNEY GRANGE-DE-VAIVRE CHAMPDIVERS LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE ECLEUX VILLERS-FARLAY SAINT-LOUP NEVY-LES-DOLE OUNANS CHAMBLAY IVREY SOUVANS PESEUX RAHON BANS MONT-SOUS-VAUDREY MOUCHARD SAINT-THIEBAUD VILLENEUVE-D'AVAL CHEMIN VAUDREY PAGNOZ SAINT-BARAING SAIZENAY CHAUSSIN BALAISEAUX AIGLEPIERRE GERAISE CLUCY VILLERS-ROBERT SAINT-CYR-MONTMALIN ANNOIRE MARNOZ LONGWY-SUR-LE-DOUBS LES ARSURES ASNANS-BEAUVOISIN LA FERTE Plaine Jurassienne GATEY LE DESCHAUX MOLAMBOZ PRETIN SALINS-LES-BAINS DOURNON CERNANS -

Département Du Jura Définit La Gestion Du Site « Lac Et Marais De Viremont »

Communauté de Communes Petite Montagne Compte rendu conseil communautaire du 27 mars 2018 19 heures convocation 19 mars 2018 PRESENTS : Pierre GILBERT, Marie-Christine CHARBONNIER, Pascal GIROD, Eric JACQUEMIN, Jacques CALLAND, Jean-Louis DELORME, Isabelle BRANCHY, Denis RENAUD, Michel RAFFIN représenté par sa suppléante Patricia NICOD, Bernard RUDE , Jérôme BENOIT, Patrick ANDREY , Philippe LAMARD, Fabien BENACCHIO, Michel SOUSSIA, Jean-Claude NEVERS représenté par son suppléant Michel CHAVANT, Rémy BUNOD, Nicole VELON , Françoise DUBOCAGE, Michel PAIN, Frédéric BRIDE, Jean- Louis BRIDE, Josiane CARRETIÉ, Michel BOUQUEROD, Claude ROZ , Gérard CHARRIERE, Thierry COMTE, Cyrille JOURNEAUX, Alain BORGES, Jacques GIRERD, Alain ECOIFFIER. EXCUSES : Jean-Charles GROSDIDIER, Françoise GRAS, Cécile BESNIER-TRECOURT, Martine DUCLOS, André REYDELLET, Frédéric JACQUEMIN, Jean-Yves BUCHOT, Jean-Paul COULON, Jean-Claude NEVERS représenté par son suppléant Michel CHAVANT. ABSENTS: Micheline REBREYEND-COLIN, Lionel BUFFAVAND, Gérard CAILLON, Pascal FEAU , Maurice BESSARD, Roland VUITTON, Stéphane JACQUEMIN, Patrick BARDET, Fabienne BOUVIER, Daniel DUVERNAY. SECRETAIRE DE SEANCE : Marie-Christine CHARBONNIER. Le Président ouvre la séance et remercie les conseillers de leur présence. Il leur demande s’ils ont pris connaissance des documents préparatoires à la réunion qui ont été adressés le même jour que la convocation. Rendu des décisions prises en vertu des délégations accordées au Président. Néant Finances: 1-Approbation des comptes de gestion - exercice