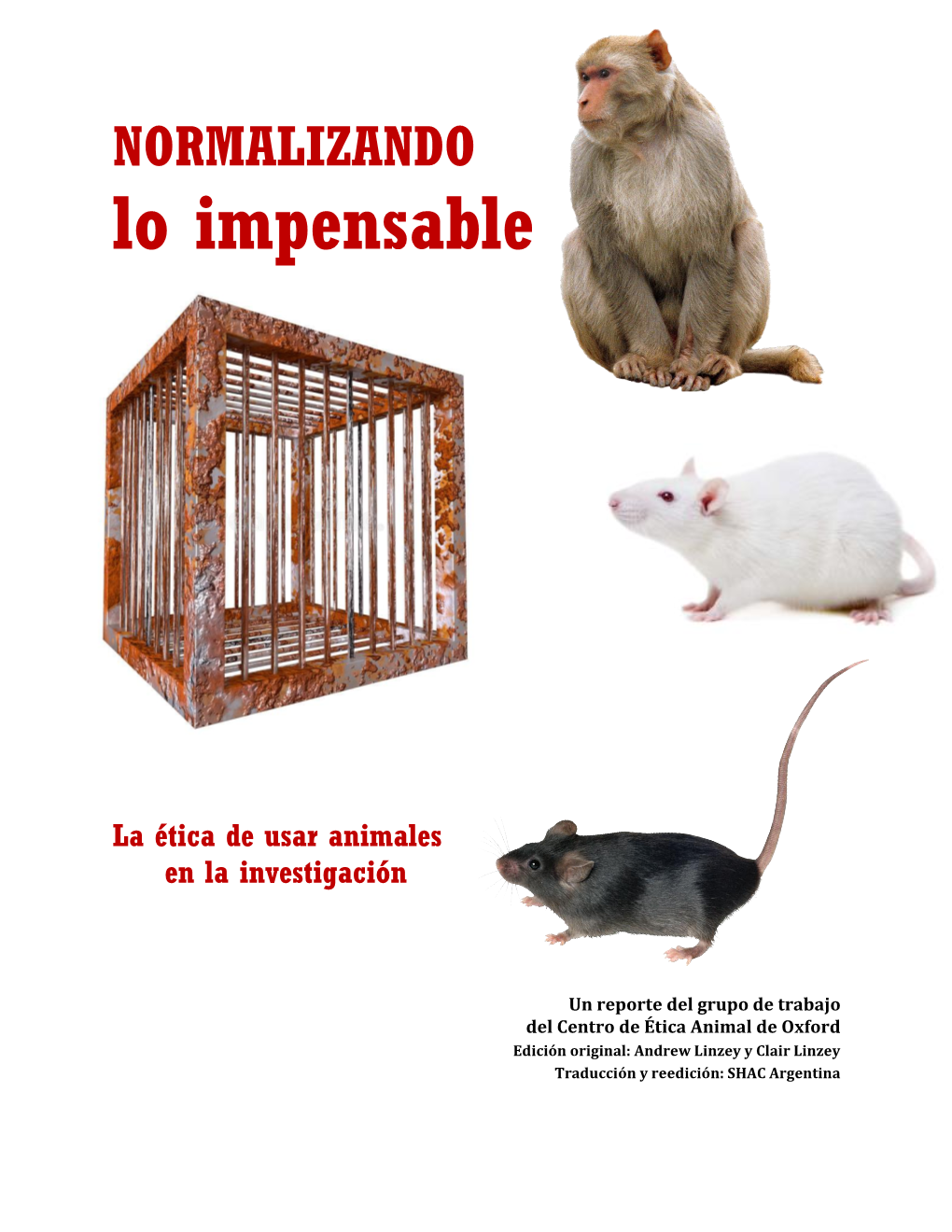

NORMALIZANDO Lo Impensable

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Cow Care in Hindu Animal Ethics Kenneth R

THE PALGRAVE MACMILLAN ANIMAL ETHICS SERIES Cow Care in Hindu Animal Ethics Kenneth R. Valpey The Palgrave Macmillan Animal Ethics Series Series Editors Andrew Linzey Oxford Centre for Animal Ethics Oxford, UK Priscilla N. Cohn Pennsylvania State University Villanova, PA, USA Associate Editor Clair Linzey Oxford Centre for Animal Ethics Oxford, UK In recent years, there has been a growing interest in the ethics of our treatment of animals. Philosophers have led the way, and now a range of other scholars have followed from historians to social scientists. From being a marginal issue, animals have become an emerging issue in ethics and in multidisciplinary inquiry. Tis series will explore the challenges that Animal Ethics poses, both conceptually and practically, to traditional understandings of human-animal relations. Specifcally, the Series will: • provide a range of key introductory and advanced texts that map out ethical positions on animals • publish pioneering work written by new, as well as accomplished, scholars; • produce texts from a variety of disciplines that are multidisciplinary in character or have multidisciplinary relevance. More information about this series at http://www.palgrave.com/gp/series/14421 Kenneth R. Valpey Cow Care in Hindu Animal Ethics Kenneth R. Valpey Oxford Centre for Hindu Studies Oxford, UK Te Palgrave Macmillan Animal Ethics Series ISBN 978-3-030-28407-7 ISBN 978-3-030-28408-4 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-030-28408-4 © Te Editor(s) (if applicable) and Te Author(s) 2020. Tis book is an open access publication. Open Access Tis book is licensed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license and indicate if changes were made. -

UNITED STATES DISTRICT COURT NORTHERN DISTRICT of INDIANA SOUTH BEND DIVISION in Re FEDEX GROUND PACKAGE SYSTEM, INC., EMPLOYMEN

USDC IN/ND case 3:05-md-00527-RLM-MGG document 3279 filed 03/22/19 page 1 of 354 UNITED STATES DISTRICT COURT NORTHERN DISTRICT OF INDIANA SOUTH BEND DIVISION ) Case No. 3:05-MD-527 RLM In re FEDEX GROUND PACKAGE ) (MDL 1700) SYSTEM, INC., EMPLOYMENT ) PRACTICES LITIGATION ) ) ) THIS DOCUMENT RELATES TO: ) ) Carlene Craig, et. al. v. FedEx Case No. 3:05-cv-530 RLM ) Ground Package Systems, Inc., ) ) PROPOSED FINAL APPROVAL ORDER This matter came before the Court for hearing on March 11, 2019, to consider final approval of the proposed ERISA Class Action Settlement reached by and between Plaintiffs Leo Rittenhouse, Jeff Bramlage, Lawrence Liable, Kent Whistler, Mike Moore, Keith Berry, Matthew Cook, Heidi Law, Sylvia O’Brien, Neal Bergkamp, and Dominic Lupo1 (collectively, “the Named Plaintiffs”), on behalf of themselves and the Certified Class, and Defendant FedEx Ground Package System, Inc. (“FXG”) (collectively, “the Parties”), the terms of which Settlement are set forth in the Class Action Settlement Agreement (the “Settlement Agreement”) attached as Exhibit A to the Joint Declaration of Co-Lead Counsel in support of Preliminary Approval of the Kansas Class Action 1 Carlene Craig withdrew as a Named Plaintiff on November 29, 2006. See MDL Doc. No. 409. Named Plaintiffs Ronald Perry and Alan Pacheco are not movants for final approval and filed an objection [MDL Doc. Nos. 3251/3261]. USDC IN/ND case 3:05-md-00527-RLM-MGG document 3279 filed 03/22/19 page 2 of 354 Settlement [MDL Doc. No. 3154-1]. Also before the Court is ERISA Plaintiffs’ Unopposed Motion for Attorney’s Fees and for Payment of Service Awards to the Named Plaintiffs, filed with the Court on October 19, 2018 [MDL Doc. -

Pueblo County Taxsale Advertising

Pueblo County Taxsale Advertising Date 10/04/2021 Page 1 1 420406001 313.66 * # LOT 17 SUNSET MEADOWS PUEBLO HOME DEV CO LLC COMM FROM THE NW COR OF 17 331004012 444.96 * C/O BARBARA O CONNELL THE INTERSECTION OF MARTINEZ BRIAN S S2 7-20-64 48.36A S2 OF SEC 7-20- WALKING STICK BLVD AND EI RIVERA ALAN J/RIVERA LANCE -64 E OF D+RGW RR + W2SE4 N PRINCIPIO DRIVE, SAID PT ALSO 35 DICK TREFZ ST OF 47TH ST + W OF UNIVERSITY BEING THE ELY COR OF PAR K LOT 3 BLK 40 BELMONT 26TH 31891 ALDRED RD PARK 18TH FILING ALSO LESS ACCORDING TO THE RECORDED 2 420406001 1,015.45 * E 155.1 FT OF S 112.25 FT LOT 12 NW4NW4SW4 10A (296.40A) LESS PLAT OF NORTH VISTA CAULIFLOWER GARDENS 13.5A ABANDONED RR + RD HIGHLANDS, FLING NO. 1 FILED AMENDED CONTG .40A LESS 5A #599466 LESS 5A #396406 NOVEMBER 15, 2019 AT RIVERA ALAN J/RIVERA LANCE 18 331004016 509.99 * LESS 1.5A #411120 LESS 1.5A RECEPTION NO. 2159276; TH N. 35 DICK TREFZ ST #398118 LESS .01A #553603 TO 75°32'15" W., A DIST OF 2,074.11 LOT 3 BLK 40 BELMONT 26TH CITY LESS 30.29A #559536 TO FT TO THE PT OF BEG; TH S. 3 420406001 1,268.55 * BOTTS CLINTON S OTERO 6TH FILING LESS 10.112A 48°32'22" E, A DIST OF 698.55 FT; 31932 ALDRED RD #577004 TO OTERO 7TH FILING TH SELY ALONG THE ARC OF A E 110 FT OF N 100 FT + W 110 FT E LESS 15.515A #579206 TO OTERO CURVE TO THE RIGHT WHOSE RIVERA ALAN J/RIVERA LANCE 130 FT OF S 100 FT OF N 200 FT 8TH FILING LESS 1.75A #577214 RADIUS IS 720.00 FT,. -

Bob Fischer's CV

BOB FISCHER [email protected] Department of Philosophy bobfischer.net Texas State University orcid.org/0000-0001-9605-393X 601 University Drive 512.245.2403 San Marcos, TX 78666 EMPLOYMENT Texas State University: Associate Professor of Philosophy 2019-present Texas State University: Assistant Professor of Philosophy 2013-2019 Texas State University: Senior Lecturer 2011-2013 EDUCATION University of Illinois at Chicago, Ph.D., Philosophy 2006-2011 Dissertation: Modal Knowledge, in Theory Director: W. D. Hart State University of New York at Geneseo, B.A., English & Philosophy 2001-2004 PUBLICATIONS BOOKS AUTHORED What Do We Owe Other Animals? Under contract with Routledge. (w/ Anja Jauernig) Wildlife Ethics: Animal Ethics in Wildlife Management and Conservation. Under contract with Blackwell. (w/ Christian Gamborg, Jordan Hampton, Clare Palmer, and Peter Sandøe) Animal Ethics — A Contemporary Introduction. New York: Routledge, 2021. The Ethics of Eating Animals: Usually Bad, Sometimes Wrong, Often Permissible. New York: Routledge, 2020. Modal Justification via Theories. Synthese Library. Cham: Springer, 2017. BOOKS EDITED A 21st Century Ethical Toolbox, 5th Edition. Under contract with Oxford University Press. (w/ Anthony Weston) Ethics, Left and Right: The Moral Issues That Divide Us. New York: Oxford University Press, 2020. College Ethics: A Reader on Moral Issues That Affect You, 2nd Edition. New York: Oxford University Press, 2020. (1st Edition: 2017) The Routledge Handbook of Animal Ethics. New York: Routledge, 2020. Modal Epistemology After Rationalism. Synthese Library. Cham: Springer, 2017. (w/ Felipe Leon) The Moral Complexities of Eating Meat. New York: Oxford University Press, 2015. (w/ Ben Bramble) ARTICLES & BOOK CHAPTERS “Animal Agriculture, Wet Markets, and COVID-19: A Case Study in Indirect Activism.” Food Ethics, forthcoming. -

SHOULD VEGANS EAT MEAT to KILL FEWER ANIMALS? Angus Taylor

SHOULD VEGANS EAT MEAT TO KILL FEWER ANIMALS? Angus Taylor It is an unfortunate fact that no way of life, and no form of diet, can be entirely free of inflicting harm on others. Even veganism involves harm to animals – something that is implicitly recognized in the Vegan Society’s injunction to exclude exploitation and cruelty “as far as is possible and practicable”. Some sceptics claim that veganism is bad for the environment and bad for animal populations.1 A few have gone further and claimed that a vegan diet actually results in more animal deaths than some omnivorous diets.2 In a 2003 article3, Steven L. Davis quotes Tom Regan as saying: “Whenever we find ourselves in a situation where all the options at hand will produce some harm to those who are innocent, we must choose that option that will result in the least total sum of harm” – which Regan calls the “minimize harm principle”. Based on a couple of empirical studies, Davis argues that, because of the large numbers of field animals killed in the production of crops, a commitment to this principle may require us to reject abstention from meat in favour of an omnivorous diet that includes grass-fed herbivores raised in “pasture-forage” systems. (Andy Lamey labels Davis’s position “burger veganism”.4) In fact, Davis badly misreads Regan. Regan only mentions the “minimize harm principle” in order immediately to reject it.5 A utilitarian calculation of aggregate harm is incompatible with Regan’s own view, which centres on respecting the rights of individual subjects-of-a-life. -

Creating Positive Change for Animals 22-25 July, 2018

Provisional Programme The Fifth Annual Oxford Animal Ethics Summer School Animal Ethics and Law: Creating Positive Change for Animals 22-25 July, 2018 Sunday 22nd July 4.00-5.00pm: Registration in the Summer School Office 5.00pm: Reception in the Common Room Welcome by Professor Andrew Linzey and Clair Linzey 6.00pm: Welcome Buffet Meal Dining Room 8.00pm: Unlocking the Cage (Documentary) Followed by a question and answer with Steve Wise Lawyer and President of the Nonhuman Rights Project Showing in the Couratin Room 1 rd Monday 23 July 7.30-8.30am: Breakfast in the Dining Hall 8.30-9.00am: Registration in the Summer School Office Couratin Room Hope Room Chair: Professor David Favre Chair: David Thomas 9.00-9.40 9.00-9.40 Dr Randall Lockwood Camille Labchuk Senior Vice President Executive Director American Society for the Prevention of Cruelty to Animal Justice Animals The creeping privatization of animal protection Bringing animal cruelty investigation into mainstream mechanisms law-enforcement in the United States 9.40-10.20 9.40-10.20 Kimberly Moore Lena Heheman Attorney Doctoral Candidate, Institute of European Law Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP University of Fribourg, Switzerland Oceans in crisis and global initiatives to address The project evaluation requirement in art. 36 (2) plastic pollution Directive 2010/63: Direct applicability as an instrument for improving animal welfare? 10.20-10.50am: Tea and Coffee in the Common Room Chair: Carter Dillard Chair: Professor Justin Marceau 10.50-11.30 10.50-11.30 Simon Brooman Andrew -

A Call to Modernise Medical Research for the Benefit of Public Health

ADVERTISMENT A CALL TO MODERNISE MEDICAL RESEARCH FOR THE BENEFIT OF PUBLIC HEALTH 1. Prime Minister 2. Chief Scientifi c Adviser 3. Department for AN OPEN LETTER TO Business, Energy & Industrial Strategy 4. Home Offi ce 5. Department for Environment, Food & Rural Aff airs 6. Department of Health and Social Care We write as scientists and professionals dedicated to to humans. These include the use of human cells or tissues, accelerating medical progress. We were encouraged to organ-on-a-chip technology, stem cell technology, and in read in recent media reports that the Government plans silico (computer based) modelling approaches. to launch a review which will focus on replacing the use of animals in the development of medicines. We believe this is We call on the Government to take the following decisive an extremely important step since replacing animals with action: human-relevant techniques is vital to modernising medical research. However, this review must be accompanied by First, acknowledge the need to move towards the bold policy action. implementation of animal-free, human-relevant models of disease and make a clear commitment to doing so. Second, The current reliance on animals is holding back medical develop and publish a detailed plan, with timetables and progress. Signifi cant diff erences in our genetic makeup milestones, setting out how human-focused methods will and in biology mean that data from animals often cannot be be phased in, and animal experiments phased out. Third, reliably translated to humans. Greater than 92 per cent of since this issue has a signifi cant impact on public health drugs that show promise in animal tests and that proceed and requires attention at the highest levels of Government, into human clinical trials fail to get to clinic, mostly for appoint a dedicated minister to facilitate this transition. -

The Routledge Handbook of Religion and Animal Ethics

This article was downloaded by: 10.3.98.93 On: 23 Oct 2018 Access details: subscription number Publisher: Routledge Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954 Registered office: 5 Howick Place, London SW1P 1WG, UK The Routledge Handbook of Religion and Animal Ethics Andrew Linzey, Clair Linzey Animals in Christian and Muslim Thought Publication details https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780429489846-21 Carl Tobias Frayne Published online on: 04 Oct 2018 How to cite :- Carl Tobias Frayne. 04 Oct 2018, Animals in Christian and Muslim Thought from: The Routledge Handbook of Religion and Animal Ethics Routledge Accessed on: 23 Oct 2018 https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780429489846-21 PLEASE SCROLL DOWN FOR DOCUMENT Full terms and conditions of use: https://www.routledgehandbooks.com/legal-notices/terms This Document PDF may be used for research, teaching and private study purposes. Any substantial or systematic reproductions, re-distribution, re-selling, loan or sub-licensing, systematic supply or distribution in any form to anyone is expressly forbidden. The publisher does not give any warranty express or implied or make any representation that the contents will be complete or accurate or up to date. The publisher shall not be liable for an loss, actions, claims, proceedings, demand or costs or damages whatsoever or howsoever caused arising directly or indirectly in connection with or arising out of the use of this material. 20 ANIMALS IN CHRISTIAN AND MUSLIM THOUGHT Creatures, Creation, and Killing for Food Carl Tobias Frayne Until one has loved an animal, a part of one’s soul remains unawakened . -

The Contagion of Slow Violence: the Slaughterhouse and COVID-19

Animal Studies Journal Volume 10 Number 1 Article 7 2021 The Contagion of Slow Violence: The Slaughterhouse and COVID-19 Kelly Struthers Montford Ryerson University Tessa Wotherspoon University of British Columbia Okanagan Follow this and additional works at: https://ro.uow.edu.au/asj Part of the Agricultural and Resource Economics Commons, Animal Studies Commons, Art and Design Commons, Art Practice Commons, Australian Studies Commons, Communication Commons, Creative Writing Commons, Digital Humanities Commons, Education Commons, English Language and Literature Commons, Feminist, Gender, and Sexuality Studies Commons, Film and Media Studies Commons, Fine Arts Commons, Legal Studies Commons, Linguistics Commons, Philosophy Commons, Political Science Commons, Public Health Commons, Race, Ethnicity and Post-Colonial Studies Commons, Sociology Commons, and the Theatre and Performance Studies Commons Recommended Citation Struthers Montford, Kelly and Wotherspoon, Tessa, The Contagion of Slow Violence: The Slaughterhouse and COVID-19, Animal Studies Journal, 10(1), 2021, 80-113. Available at:https://ro.uow.edu.au/asj/vol10/iss1/7 Research Online is the open access institutional repository for the University of Wollongong. For further information contact the UOW Library: [email protected] The Contagion of Slow Violence: The Slaughterhouse and COVID-19 Abstract COVID-19 has brought to the fore the violence faced by slaughterhouse workers and those they are charged with slaughtering. This article argues that COVID-19 has wrought an acceleration of the slow violence of state organized race crime (Nixon, Ward), in spreading rapidly through the slaughterhouse and to surrounding racialized communities. We show that zoonotic pandemics are the result of state organized race crime, and that abattoirs are locations of inseparable animal and racial violence. -

Oxford Centre for Animal Ethics First Annual Oxford Summer School on Animal Ethics 2014

Oxford Centre for Animal Ethics First Annual Oxford Summer School on Animal Ethics 2014 Religion and Animal Protection St Stephen’s House, Oxford The Ferrater Mora Oxford Centre for Animal Ethics The Fellows are working in all fields of About the Oxford Centre academic scholarship to advance perspectives for Animal Ethics on animal ethics. We want to put ethical concern The Oxford Centre for Animal Ethics (www. for animals on the intellectual oxfordanimalethics.com) is the premier centre for animal ethics worldwide. Our Centre agenda, and contribute to an aims to break new ground for the animals by enlightened public debate about pioneering ethical perspectives on animals animals through academic research, teaching, and publication. We want to put ethical concern The Centre publishes the Journal of Animal for animals on the intellectual agenda, and Ethics in partnership with the University of contribute to an enlightened public debate Illinois Press, and has established a book series about animals. We believe that the rational on animal ethics with Palgrave Macmillan case for animals is frequently understated and twelve of the commissioned books have within academia and misrepresented in already appeared. the media. The heart of the work of the Centre is our international Fellowship of over 80 academics drawn from the humanities and the sciences. School will consider whether religious people A warm welcome to our and religious institutions benefit animals. Are first Annual Oxford Animal they more or less likely to be respectful to animals – either those kept as companions or Ethics Summer School those used for other human purposes? This year, we are examining the role played by We are delighted to have speakers from every religion in animal protection. -

Third Annual Oxford Animal Ethics Summer School: the Ethics of Eating Animals, 24-27 July 2016 at St Stephen’S House, Oxford

H-Animal Third Annual Oxford Animal Ethics Summer School: The Ethics of Eating Animals, 24-27 July 2016 at St Stephen’s House, Oxford Discussion published by Brett Mizelle on Sunday, October 4, 2015 Third Annual Oxford Animal Ethics Summer School The Ethics of Eating Animals 24-27 July 2016 at St Stephen’s House, Oxford The Summer School is being organised by the Oxford Centre for Animal Ethics in partnership with the French animal society, One Voice. Papers are invited in English and French from academics world-wide on any aspect relating to the ethics of eating animals, including philosophical and religious ethics, historical, legal, psychological, scientific, and sociological perspectives. Potential topics include the morality of killing, the suffering of animals in food production, the portrayal of animals as meat, meat eating and climate change, the environmental impact of industrial farming, the utilisation of meat substitutes, in vitro meat and strategies for change. Abstracts of proposed contributions (no more than 300 words) should be sent (in English) to Clair Linzey via email:[email protected] and (in French) to Muriel Arnal via email: [email protected]. The deadline for abstracts is 1 January 2016. Accepted papers will be considered for publication in a subsequent book volume or in the Journal of Animal Ethics. The Oxford Centre for Animal Ethics was founded in 2006 and pioneers ethical perspectives on animals through academic research, teaching, and publication. St Stephen’s House is an Anglican Theological College and a Hall of the University of Oxford. Further information about the Oxford Centre for Animal Ethics and the Summer School can be found at www.oxfordanimalethics.com. -

Names Meanings

Name Language/Cultural Origin Inherent Meaning Spiritual Connotation A Aaron, Aaran, Aaren, Aarin, Aaronn, Aarron, Aron, Arran, Arron Hebrew Light Bringer Radiating God's Light Abbot, Abbott Aramaic Spiritual Leader Walks In Truth Abdiel, Abdeel, Abdeil Hebrew Servant of God Worshiper Abdul, Abdoul Middle Eastern Servant Humble Abel, Abell Hebrew Breath Life of God Abi, Abbey, Abbi, Abby Anglo-Saxon God's Will Secure in God Abia, Abiah Hebrew God Is My Father Child of God Abiel, Abielle Hebrew Child of God Heir of the Kingdom Abigail, Abbigayle, Abbigail, Abbygayle, Abigael, Abigale Hebrew My Farther Rejoices Cherished of God Abijah, Abija, Abiya, Abiyah Hebrew Will of God Eternal Abner, Ab, Avner Hebrew Enlightener Believer of Truth Abraham, Abe, Abrahim, Abram Hebrew Father of Nations Founder Abriel, Abrielle French Innocent Tenderhearted Ace, Acey, Acie Latin Unity One With the Father Acton, Akton Old English Oak-Tree Settlement Agreeable Ada, Adah, Adalee, Aida Hebrew Ornament One Who Adorns Adael, Adayel Hebrew God Is Witness Vindicated Adalia, Adala, Adalin, Adelyn Hebrew Honor Courageous Adam, Addam, Adem Hebrew Formed of Earth In God's Image Adara, Adair, Adaira Hebrew Exalted Worthy of Praise Adaya, Adaiah Hebrew God's Jewel Valuable Addi, Addy Hebrew My Witness Chosen Addison, Adison, Adisson Old English Son of Adam In God's Image Adleaide, Addey, Addie Old German Joyful Spirit of Joy Adeline, Adalina, Adella, Adelle, Adelynn Old German Noble Under God's Guidance Adia, Adiah African Gift Gift of Glory Adiel, Addiel, Addielle