Aggiornamento Della Carta Dei Vincoli

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Linea 34 ACCIAROLI - S

Linea 34 ACCIAROLI - S. MARIA DI CASTELLABATE - AGROPOLI - SALERNO (VINCIPROVA) DAL 14/09/2015 FERIALE Acciaroli - Agnone - Casa del Conte - S. Marco di Castellabate - S. Maria di Castellabate - Agropoli - Paestum - Capaccio - Bivio S. Cecilia - Battipaglia – Salerno FS/C.so Garibaldi. Percorso estivo per Napoli: Acciaroli - Agnone - Casa del Conte - S. Marco di Castellabate – S. Maria di Castellabate – Agropoli – Paestum – Capaccio – Bivio S. Cecilia – Battipaglia Autostrada A3 RC/SA – Napoli Via G. Ferraris - P.zza Garibaldi – C. so Umberto I – Via De Pretis - P.zza Municipio Validità 02 23 32 27 02 02 04 23 09 09 23 02 04 02 02 02 02 02 02 23 02 23 17 02 04 GALDO (CAP.) 6.20 7.00 15.05 17.35 ACCIAROLI PORTO 5.20 6.40 7.25 8.50 9.50 9.50 12.50 15.30 16.20 17.50 18.00 18.50 20.10 MONTECORICE 5.32 6.52 7.37 9.02 10.02 10.02 13.02 15.42 16.32 18.02 19.02 20.22 S. MARCO DI C.TE 5.44 5.45 6.35 6.35 7.05 7.50 9.20 9.20 10.15 10.15 12.55 13.30 13.30 14.20 15.20 15.55 16.50 18.20 18.20 18.55 19.15 20.35 S. MARIA DI C.TE 5.50 5.50 6.40 6.40 7.10 7.30 7.55 9.30 9.30 10.30 10.30 11.30 13.00 13.35 14.30 15.30 16.00 17.00 18.30 18.25 19.00 19.30 20.40 AGROPOLI TENDOSTR. -

Comune Di Pontecagnano Faiano Salerno

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO SALERNO DESCRIZIONE: PROGETTO DI CHIUSURA PERIMETRALE DELLA STRUTTURA TEATRALE UBICATA NELL'ORATORIO DELLA CHIESA DI SAN BENEDETTO DEL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA) AI SENSI dell'art. 14 comma 1 DEL D.P.R. 380/2001. ALL : OGGETTO: 1 x Relazione Tecnica; x Calocolo Superfici e Volumi. DATA : SCALA : PROGETTISTA : COMMITTENTE : Ing. Crescenzo Pagano Rev. Parroco Don Roberto Faccenda _____________________ ________________________ RELAZIONE TECNICA 1. PREMESSA Don Roberto Faccenda parroco della chiesa San Benedetto di Pontecagnano Faiano, ha incaricato il sottoscritto ing. Crescenzo Pagano, iscritto all’ordine degli ingegneri di Salerno al n. 861 e con sede alla Via Trieste n. 20 di Pontecagnano Faiano, di redigere un progetto per la chiusura della struttura teatrale situata nell’area retrostante la predetta chiesa San Benedetto. La struttura teatrale oggetto d’intervento è costituita da due corpi, uno di recente costruzione, composto da una copertura aperta su tre lati e un altro molto più vecchio adibito a palcoscenico la parte fuori terra e la parte seminterrata a locali di servizio connessi sia all’attività teatrale che ad attività di catechesi e culturali in genere svolte dalla parrocchia. Il progetto, da considerarsi di utilità Pubblica ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.P.R. 380/2001, è funzionale alla volontà dell’Amministrazione Comunale di Pontecagnano Faiano, al fine di renderlo fruibile alla cittadinanza come sala polivalente per spettacoli Teatrali e Musicali, riunioni ed attività sociali, culturali, ricreative e soprattutto come oratorio ed attività di catechesi dei giovani. 2. UBICAZIONE L’immobile oggetto dell’intervento risulta di proprietà dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno ed è identificato catastalmente al Foglio n. -

CALCIO a 11 Cadetti Calcio a 5 Cadette

MIUR - USR CAMPANIA UFFICIO X / ATP SALERNO COORDINAMENTO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA PROVE INVALSI PILOTA 9 - 12/04 SOSP.ATT.DID. CALCIO A 11 Cadetti 18-28/04 ENTRO IL 28 28 IL ENTRO FEBBRAIO SAIC8A200N COLLIANO* COLLIANO ENTRO IL 20 MARZO R60 SAIC8BP00B IST.COMPR. CASTELCIVITA CASTELCIVITA S60 = COLLIANO - CAPACCIO P* SAIC8BL004 I.C. VALLO LUCANIA - NOVI VELIA* VALLO DELLA LUCANIA ENTRO IL 30 APRILE R61 SAIC8AZ00C IST. COMPR. CAPACCIO PAESTUM CAPACCIO a breve circolare F60=CAPACCIO P-MARTIRI SAIC8AE005 IST. C. FIORENTINO BATTIPAGLIA BATTIPAGLIA R62 D'UNGHERIA SAIC86200P IST.COMPR.MONTECORVINO PUGLIANO* MONTECORVINO PUGLIANO RITIRATO S61=MONTECORVINO P-BELLIZZI*- SAIC8AX00R IST. COMPR. BELLIZZI* BELLIZZI COMPLETATO MARTIRI D'UNGHERIA R63 COMPLETO E DA SAIC895002 IST.COMP.PONTECAGNANO S.ANTONIO PONTECAGNANO FAIANO DISPUTARE SAIC8AF001 IST. COMPR. MAIORI* MAIORI IN SCADENZA R64 SAMM222003 SCAFATI-VIA MARTIRI D'UNGHERIA SCAFATI NON PERVENUTO CALCIO a 11 - I grado : tempi di gioco ridotti, 4 tempi da 7’ 30”.- Circolare 17 del 25 gennaio 2019 PROVE INVALSI PILOTA 9 - 12/04 SOSP.ATT.DID. Calcio a 5 Cadette 18-28/04 ENTRO IL 28 28 IL ENTRO FEBBRAIO SAIC80900T IST.COMPR. CAMEROTA* CAMEROTA ENTRO IL 20 MARZO R65 SEMIFINALE E FINALE SAIC8BL004 I.C. VALLO LUCANIA - NOVI VELIA VALLO DELLA LUCANIA S62=CAMEROTA-CAPACCIO P* REGIONALE ENTRO IL 10/05 SAIC8A0002 IST. COMPR. CASTELLABATE CASTELLABATE 15 aprile R66 IIS GLORIOSO SAIC8AZ00C IST. COMPR. CAPACCIO PAESTUM* CAPACCIO a breve circolare SAIC8A200N COLLIANO COLLIANO F61=CAPACCIO-MARCONI RITIRATO R67 SAIC8BP00B IST.COMPR. CASTELCIVITA* CASTELCIVITA S63=COLLIANO*-MARCONI AMICHEVOLE HS/MST COMPLETATO COMPLETO E DA SAIC8AD009 IST. C. -

Comune Di Acerno [email protected]

Comune di Acerno [email protected] Comune di Agropoli [email protected] Comune di Albanella [email protected] Comune di Alfano [email protected] Comune di Altavilla Silentina [email protected] Comune di Amalfi [email protected] Comune di Angri [email protected] Comune di Aquara [email protected] Comune di Ascea [email protected] Comune di Atena Lucana [email protected] Comune di Atrani [email protected] Comune di Auletta [email protected] [email protected] Comune di Baronissi [email protected] Comune di Battipaglia [email protected] Comune di Bellizzi [email protected] Comune di Bellosguardo [email protected] Comune di Bracigliano [email protected] Comune di Buccino [email protected] Comune di Buonabitacolo [email protected] Comune di Caggiano [email protected] Comune di Calvanico [email protected] [email protected] Comune di Camerota [email protected] Comune di Campagna [email protected] Comune di Campora [email protected] Comune di Cannalonga [email protected] Comune di Capaccio [email protected] Comune di Casal Velino [email protected] Comune di Casalbuono [email protected] Comune di Casaletto -

COMUNE DI PELLEZZANO Provincia Di Salerno

COMUNE DI PELLEZZANO Provincia di Salerno A V V I S O Si comunica che il servizio di refezione scolastica inizierà il 1 OTTOBRE 2019. Per il corrente anno scolastico con delibera di G.C. n. 32 del 07/03/2019 è stato confermato il servizio di refezione e le fasce di reddito familiare per il pagamento del ticket con riferimento all'ultimo reddito annuo dichiarato. Il servizio anche per quest'anno è affidato alla Società ALTHEA RISTORAZIONE Sede operativa e amministrativa, Via Leonardo Da Vinci snc – 84098 Pontecagnano-Faiano (già Progetto Alfano srl). L’attribuzione della quota in base alla fascia di reddito ISEE è applicata alle domande che saranno presentate. Per gli alunni portatori di handicap che usufruiscono del servizio mensa scolastica l’esenzione è totale. Per usufruire del servizio mensa bisogna compilare l’apposito modello di domanda, disponibile, presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico (tel.089/568730) in orario di apertura al pubblico (lunedì, martedi, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30 del lunedì e del giovedì), Il pagamento dei buoni pasto potrà essere effettuato con versamento postale intestato: Comune di Pellezzano- Servizio tesoreria cc. n. 18985846 o bonifico bancario IBAN: IT80Q0878476210011000106789 Banca di Credito Cooperativo Montepruno, indicando il cognome e nome del genitore e del minore iscritto al servizio di refezione. Il costo a carico delle famiglie è il seguente: N. FASCIA DI REDDITO COSTO x PASTO COSTO ticket x 20 pasti 1 € 0,00 A 1.000,00 € 0,50 € 10,00 2 DA € 1.001,00 A € 6.500,00 € 2,00 € 40,00 3 DA € 6.501,00 A € 13.500,00 € 2,50 € 50,00 4 DA € 13.501,00 A € 20.000,00 € 3,20 € 64,00 5 DA € 20.001,00 ed oltre € 3,50 € 70,00 6 Oltre e/o senza presentazione ISEE € 4,00 € 80,00 Le tariffe, saranno ulteriormente ridotte del 50% per il secondo componente del nucleo familiare in poi che usufruisce del servizio. -

Incarichi Conferiti Al Personale

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SALERNO Prot. 15670/13 Salerno, 06.11.2009 Circ. 399 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado LORO SEDI Ai Rappresentanti Regionali e Provinciali delle Organizzazioni Sindacali del comparto scuola LORO SEDI All’Albo SEDE OGGETTO: Incarichi personale A.T.A. a.s. 2009/10 Facendo seguito alla precedente circ. n.390 del 2.11..09, si trasmettono, in allegato, le operazioni di nomina di incarico a tempo determinato del personale A.T.A.-qualifica di Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico- a.s. 2009/10 debitamente integrate alla data del 6.11.09. IL DIRIGENTE LUCA IANNUZZI 1 INCARICHI ASSISTENTI TECNICI A T.I. E T.D. A.S. 2009/10 1.FULGIONE ATTILIA inc. 02/08/59 “DA PROCIDA” Salerno AR0 t.d. 2 2.PENNA ANTONIO 02/11/64 “GENOVESI” Salerno AR0 ruolo 2 3.MESIANI FRANCESCO 28/07/63 “DA VINCI” Sapri AR0 ruolo 2 4.ZUNNO GIUSEPPE 24/11/59 “CENNI” Vallo della AR0 ruolo lucania 2 5.ATTANASIO VINCENZO 21/02/56 “GENOINO” Cava de tirreni AR0 ruolo 2 6.LAURITO NAZARIO 26/07/58 I.P.S.I.A. Vallo della AR0 ruolo lucania 2 7.DE LUNA MARIANNA 02/03/65 “BESTA” Battipaglia AR0 ruolo 2 8.LETTIERI LUCIA 13/02/56 “VALITUTTI” Roccadaspide AR0 ruolo 2 9.NADDEO GIUSEPPINA 12/01/73 “AMENDOLA” Salerno AR0 ruolo 2 10.RICCIARDI GIUSEPPINA 12/03/68 “FOCACCIA” Salerno AR0 ruolo 2 11.CERVINO ANTONIO 11/07/67 “LAMIA” Salerno AR2 ruolo 8 12.ESPOSITO MARIA 05/04/73 “IPSAR” Nocera inf. -

Documento Unico Di Programmazione (DUP) 2020/2022

COMUNE DI SALA CONSILINA (Provincia di Salerno) Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 1 PREMESSA La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi: a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio; b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione pubblica. -

Città Di Capaccio Paestum Provincia Di Salerno

Città di Capaccio Paestum Provincia di Salerno COMUNICATO STAMPA n. 177 del 07.10.2016 Agli organi di informazione – Loro sedi Protocollo d’Intesa di Area Vasta tra Comuni Importante Protocollo d’Intesa finalizzato alla programmazione e realizzazione di iniziative comuni per lo sviluppo territoriale con particolare riguardo per salvaguardia del territorio e dell’ambiente, depurazione ed assetto idrogeologico, gestione unitaria di concessioni demaniali e marittime, mobilità ed infrastrutture, agricoltura e servizi, fondi europei. L’intesa è stata stipulata tra le Amministrazioni di Salerno, Capaccio Paestum, Pontecagnano Faiano, Battipaglia, Eboli ed Agropoli e consentirà di promuovere in modo più efficace, anche con il coinvolgimento dei distretti turistici, gli investimenti privati, l’occupazione, la gestione virtuosa dei fondi regionali e comunitari. L’accordo prevede opere di disinquinamento, con riqualificazione e recupero ambientale e naturalizzazione di fiumi e canali, adeguamento dei sistemi di depurazione, rivisitazione del sistema dei canali di scolo, potenziamento delle strade locali interne che collegano la litoranea all’Aversana e i centri cittadini, prevedendo aree di parcheggio pubbliche e private. Alla firma hanno partecipato, costituendo il partenariato, i rappresentanti di Distretto Turistico Sele- Picentini, Distretto Turistico “Riviera salernitana” e Consorzio Turistico “Lidi di Paestum”. “In un primo momento – dichiara il Sindaco di Capaccio Paestum Italo Voza – non avevamo sottoscritto l’accordo per la presenza nella piattaforma di interventi di ripascimento della costa attraverso barriere e pennelli, opere che abbiamo da tempo contestato con atti ufficiali ed azioni pubbliche. Su nostra precisa richiesta, questi interventi sono stati stralciati dal Protocollo d’Intesa e abbiamo così anche noi firmato questo documento di programmazione di Area Vasta che coinvolge capitali pubblici e privati in una logica di sviluppo condiviso”. -

ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI a TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (Art

ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) N. 1 Sezione Trasporto di materiale a discarica per conto terzi RagioneSociale Sede Legale Sede Secondaria CodiceFiscale/PIva Data Iscrizione Data Scadenza InAgg A.G.S. COSTRUZIONI & SERVIZI S.R.L.S. Sassano (SA) 05725480650 27/05/2019 27/05/2020 A.L.A. DI GENIO COSTRUZIONI - S.R.L. Ascea (SA) 04062560653 13/05/2019 13/05/2020 ADINOLFI S.A.S. DI ANGELO ADINOLFI E C Padula (SA) 04483090652 04/10/2018 04/10/2019 X AGRIVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA Salerno (SA) 04706030659 15/10/2019 15/10/2020 ALTO SELE S.R.L. DI TARTAGLIA MARINO Colliano (SA) 02662400650 27/05/2019 27/05/2020 AM TRASPORTI S.R.L. Sarno (SA) 04094930650 10/07/2017 10/07/2018 X AMBIENTE SUD - S.A.S. DI BERTOLINI MARIO & C. Salento (SA) 02410170654 10/09/2018 10/09/2019 X AMER S.R.L. Montesano sulla Marcellana 03957500659 24/01/2020 24/01/2021 AMOROSO NICOLA Baronissi (SA) MRSNCL71S24F138O 05/09/2018 05/09/2019 X AUTOTRASPORTI CARMINE SALERNO - S.R.L. Salerno (SA) 02299020657 28/08/2017 28/08/2018 X AUTOTRASPORTI F.LLI PIERRO & C. - MOVIMENTO TERRA E Fisciano (SA) 00526400650 18/03/2019 18/03/2020 FRANTUMAZIONE PIETRE S.N.C. - DI PIERRO FRANCESCO E ROSARIO AVALLONE CALCESTRUZZI E INERTI S.R.L. Campagna (SA) 05602240656 09/01/2020 09/01/2021 AVITABILE ENRICO Amalfi (SA) VTBNRC69E20C940M 05/02/2019 05/02/2020 B.F.T. -

Originale Pubblicato Il 31 DIC 2015

_______________________________ COMUNE DI PONTECLGNANO FAIANO (PROVINCIA Di SALERNO) ALBO PRETORIO ONLINE N° Registro Pubblicazione ORiGINALE Pubblicato il 31 D IC 2015 SERVIZIO AVVOCATURA SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE DETERMINAZIONE PROTOCOLLO GENERALE DETERMINAZIONI i N° 141 DEL 10/12/2015 N° i DEL 1 DICI 2015 OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI ED ONORARI DI CUI ALLA SENTENZA 495/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO EX MONTECORVINO ROVELLA RELATIVA AL CONTENZIOSO TRA PADULA LAURA C/ COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (Avv. CARMELA PECORALE). L’anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di dicembre nella Sede Municipale; IL RESPONSABILE DEL SER VIZIO A VVOCA TURAI Richiamato il decreto sindacale n° 66 del 21 / 10/2015 con cui sono state conferite alla scrivente le funzioni di Responsabile del Servizio “Avvocatura”; Richiamato l’articolo 109, comma 2, del D.lgs. n° 267/2000 e s.m.i.; Richiamato il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare gli articoli 7 e 8 sulle competenze dei Responsabili di Servizio e la forma dei provvedimenti da essi adottati: - Gli articoli 107 e 109 del D.lgs. n° 267/2000, sull’Ordinamento degli Enti locali, che assegnano ai Responsabili di Servizio la competenzain materia di gestione e l’assunzione degli impegni di spesa; - Gli articoli 164 e seguenti del D.lgs. n° 267/2000; Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 15/01/2013 con cui è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art. 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del D.lgs. -

Actes Dont La Publication Est Une Condition De Leur Applicabilité)

30 . 9 . 88 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 270/ 1 I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CEE) N° 2984/88 DE LA COMMISSION du 21 septembre 1988 fixant les rendements en olives et en huile pour la campagne 1987/1988 en Italie, en Espagne et au Portugal LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, considérant que, compte tenu des donnees reçues, il y a lieu de fixer les rendements en Italie, en Espagne et au vu le traité instituant la Communauté économique euro Portugal comme indiqué en annexe I ; péenne, considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil, du 22 grasses, septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) A ARRÊTÉ LE PRESENT REGLEMENT : n0 2210/88 (2), vu le règlement (CEE) n0 2261 /84 du Conseil , du 17 Article premier juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive , et aux organisa 1 . En Italie, en Espagne et au Portugal, pour la tions de producteurs (3), modifié en dernier lieu par le campagne 1987/ 1988 , les rendements en olives et en règlement (CEE) n° 892/88 (4), et notamment son article huile ainsi que les zones de production y afférentes sont 19 , fixés à l'annexe I. 2 . La délimitation des zones de production fait l'objet considérant que, aux fins de l'octroi de l'aide à la produc de l'annexe II . -

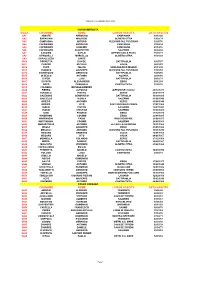

Sigla Cognome Nome Luogo Nascita Data

IMPROSTA CORBARA PERTOSA CORSO IMPROSTA SIGLA COGNOME NOME LUOGO NASCITA DATA NASCITA SA1 ABBATE ANTONINO CAMPAGNA 10/12/58 SA2 BARAGIANI MAURIZIO OLIVETO CITRA 10/02/74 SA3 CAMPAGNA ARTURO OLEVANO SUL TUSCIANO 12/05/56 SA4 CAPONIGRO ANTONINO CAMPAGNA 23/09/54 SA5 CAPONIGRO EUGENIO CAMPAGNA 01/12/56 SA6 CAPONIGRO GIANPIETRO SALERNO 28/04/84 SA7 CASCINO CARLO GIFFONI VALLE PIANA 13/03/71 SA8 CIFRODELLI MARCELLO OLIVETO CITRA 11/01/89 SA9 CORALLUZZO SANTE SA10 CORNETTA DAVIDE BATTIPAGLIA 19/07/87 SA11 CUOZZO MICHELE VALVA 28/01/63 SA12 CUPO FELICE SANGREGORIO MAGNO 01/11/49 SA13 D'AMATO GIUSEPPE OLEVANO SUL TUSCIANO 19/01/68 SA14 D'AMBROSIO GERARDO BATTIPAGLIA 14/05/56 SA15 DI BELLO ANTONIO AQUARA 28/06/66 SA16 DI FEO LUIGI BATTIPAGLIA 09/02/71 SA17 DI POTO ALESSANDRO EBOLI 15/12/69 SA18 DOTO PASQUALE CASTELCIVITA 11/05/52 SA19 FALIVENA MICHELE ERMINIO SA20 FIERRO ALFONSO GIFFONI SEI CASALI 21/12/1971 SA21 FUNICELLI PIETRO SERRE 03/07/1973 SA22 GAUDIOSO GENOVARIO BATTIPAGLIA 11/10/1985 SA23 GIGLIELLO NICOLA SALERNO 01/08/1990 SA24 GRIECO ANTONIO SERRE 05/06/1944 SA25 GRIECO VITO SANT'ANDREA DI CONZA 27/01/1966 SA26 ISOLDI PIETRO SALERNO 12/07/1981 SA27 ISOLDI CRISTIAN SALERNO 13/08/1985 SA28 IZZO FRANCO EBOLI 21/12/1976 SA29 MAIORANO COSIMO EBOLI 22/04/1985 SA30 MARRANZINI FABIO ROCCADASPIDE 21/08/1975 SA31 MARTINIANO COSIMO SALERNO 29/05/1961 SA32 MARUOTTOLO ANTONIO ALTAVILLA SILENTINA 12/11/1964 SA33 MASSA GIUSEPPE EBOLI 03/03/1969 SA34 MASUCCI ADRIANO OLEVANO SUL TUSCIANO 16/11/1958 SA35 MEGARO ERNESTO VALVA 14/01/1955 SA36 MEGARO VITO