Ppr De Menthon-Saint-Bernard

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Navettes Estivales Utilisez Les 2 Lignes Régulières Qui Desservent Les Commerces, GRATUITES Haut De Perroix Camping La Ravoire Plages Et Sites Touristiques

Doussard > La Sambuy Mairie de Montmin SHUTTLES FROM BEACHES TO MOUNTAINS Doussard > Talloires-Montmin Le Villard Correspondance Éco Navette Itinéraire vélo Col de La Forclaz Festival des Cabanes Plage Décollage parapente Rovagny Itinéraire randonée Commerces St Germain école Point de vue Golf Cascade Musée PLUS BESOIN DE VOITURE POUR PROFITER DES SOURCES DU LAC D’ANNECY ! St Germain Ermitage Pont With the summer shuttles, no need of a car to enjoy the destination... Soleil Bleu Navettes estivales Utilisez les 2 lignes régulières qui desservent les commerces, GRATUITES Haut de Perroix Camping La Ravoire plages et sites touristiques. Doussard Use these 2 regular bus lines to visit shops, beaches and tourist sites. des plages aux montagnes Timothée Nalet Office de tourisme des Sources du lac d’Annecy Timothée Lathuile - Chaparon Perroix CD 909 Chaque navette est équipée d’une remorque qui peux transporter 10 vélos. The busses are equipped with a trailer which can carry a maximun of 10 bicycles. Lathuile - Camping Roc de Chère Se présenter aux arrêts 5 minutes avant l’horaire théorique de Du 08 juillet au 03 septembre 2017 la Ferme Lathuile - Camping L’Idéal Atterrissage Parapente passages. Please arrive at the bus stop 5 minutes before the official departure 4 fois par jour time. Carrefour Les Granges Lathuile - Pied du Village Les horaires des bus sont données à titre indicatif et sont soumis aux aléas routiers. The bus timetable shows estimated times which are subject toi traffic Conception : Office de tourisme des Sources du lac d’Annecy - Crédit photos Office de Tourisme - Plage Talloires Rond point Ecole conditions. -

Les Chiffres Clés De La Mobilité Saisonnière Autour Du Lac D'annecy

13 octobre 2020 Ingetec Cap Périaz / 9 – 12 h x Ecomobilité Ecomobilité | Agence Agence | 2020 2020 Règles sanitaires Port du masque obligatoire Gardez vos distances Déroulé de la conférence 9h00 Ouverture 9h25 Les chiffres clés de la mobilité Les notions pour réfléchir ensemble 9h50 Groupes de travail 3 ateliers participatifs, pour construire des propositions facilitant la mobilité, d’ici l’été 2021. 11h15 Pause 11h30 Clôture Synthèse des pistes de travail Les enjeux de la 1ère Conférence Introduction politique Les chiffres clés Les caractéristiques de l’été 2020 Population et Hébergement touristique Annecy 130 175 habitants 24 076 lits touristiques Veyrier-du-Lac Une capacité d’hébergement 2 332 habitants 2 074 lits touristiques touristique supérieure à la population totale Menthon Sevrier sur les rives du Lac, 1 959 habitants 4 342 habitants 2 112 lits touristiques notamment en rive Est 4 362 lits touristiques Talloires - Montmin 2 060 habitants Rive Ouest Saint-Jorioz 4 978 lits touristiques 14 940 habitants 16 575 lits touristiques 5 927 habitants 5 359 lits touristiques Duingt Rive Est 992 habitants 6 351 habitants 1 703 lits touristiques 9 164 lits touristiques Doussard er Sources: INSEE – Population légale 2017 entrée en vigueur le 1 janvier 3 679 habitants 2020 / Savoie Mont Blanc Tourisme – Données février 2020 5 151 lits touristiques Fréquentation Touristique Bilan juillet-août 2020 Une très forte Hôtel Camping Lits tièdes fréquentation 80 % 83 % 63 % + 9,6 % vs été 2019 + 22,4 % vs été 2019 + 16,2 % vs été 2019 89% de clientèle -

Présentation Du Pays De Faverges Et Du Laudon

Présentation du Pays de Faverges et du Laudon Références du dossier Numéro de dossier : IA74001476 Date de l'enquête initiale : 2010 Date(s) de rédaction : 2010 Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire du Parc naturel régional du Massif des Bauges Désignation Aires d'études : Pays de Faverges et du Laudon Présentation Eléments d'historique Ce territoire fut longtemps une mosaïque de paysages. Aux marais de Saint-Jorioz, Doussard et Giez répondaient les vignes établies sur les coteaux calcaires de Sévrier, Duingt, Doussard et Faverges. Les châtaigneraies qui s'étendaient autrefois sur les lisières des forêts constituaient un revenu appréciable pour les habitants de Sévrier, tandis que des prés- vergers entouraient la plupart des villages. Plus haut, près de Saint-Eustache, La Chapelle-Saint-Maurice ou Seythenex, les prairies apportaient le fourrage insuffisant en bas tandis que le bétail paissait dans les alpages des communes de Leschaux, Entrevernes, Lathuile, Doussard, Chevaline, Faverges et Seythenex. Enfin, les importantes forêts du Semnoz, de la Combe d'Ire et du vallon de Saint-Ruph fournissaient du travail aux nombreux bûcherons et charbonniers du territoire. Considérée comme une forêt vierge jusqu'au XIXe s., la Combe d'Ire fut aussi le dernier refuge de l'ours en Haute-Savoie et dans les Bauges. Faverges, véritable bourg industriel dès le Moyen Age, tirait sa prospérité des ressources en eau et du minerai de fer exploité par les moines de Tamié dans la montagne de la Sambuy, tandis qu'au XIXe s., une mine de lignite était exploitée à Entrevernes. Le développement de l'industrie à Faverges au cours du XIXe s, et surtout du tourisme au début du XXe s., sur les rives du lac d'Annecy, modifia considérablement ce territoire proche d'Annecy et soumis à une forte pression foncière. -

Réseau Interurbain Pays D'alby

Galbert Collège Chef Lieu Buisson Vers La Clusaz, ta D14 63 r Chorus Albigny ifs Le Grand-Bornand Poisy Ré Parmelan gion 62 63 Petit Port Chavoires A UR 32 Lycée Baudelaire A 32 RÉSEAU INTERURBAINtar 02/09ie A ifs R avo Église des Bressis Hôtel de ville Chavoires UR umil de S 2019 n A ly Terre Veyrier-du-Lac égio PAYS D’ALBY Marché tarifs R Lycée Marquisats Téléphérique D16 G. Fauré ZI Cézardes D Collège Cordeliers GARE ROUTIÈRE Chavanod Le Semnoz Régina Chef Lieu Arcal’Oz PÔLE D’ÉCHANGE ie Stade Z.I. o v Césardes Costa Letraz Charmettes a 1 2 3 4 S 33 e de Beauregard 5 6 7 9 d Le Crêt Crozette 62 erre Centre T commercial 10 14 15 31 Col de Bluffy y Buvette ll i 40 41 42 80 D909 m Val Semnoz u Mairie R 81 82 Proxibus Croix Bluffy fs Semnoz ri Semnoz Guerres Montpellaz 33 ta Glières Le Treige Menthon- 42 Riant Port 21 22 32 33 Presles Saint-Bernard RUMILLY Gare 51 51 52 61 62 41 Chef Lieu Montagny- Les Puisots 63 T72 T73 D1201 Echarvines 52 31 32 33 les-Lanches 40 Lac D909A61 1 2 3 Muret 31 L.P. Roselières Les Granges D1508 d’Annecy Charny Proxibus Les Chapelles Ecoles Vouchy Chef Lieu Sevrier Le Brouillet Mairie tar ifs Chaux-Balmont hors G Chapeiry Gendarmerie ra TALLOIRES-MONTMIN nd Quintal Cessenaz Collège A St-Sylvestre Tuileries Angon nn Chez RUMILLY e Marcelette Vésine Station Epagny c Crochet 51 Chez Daviet Martenex y du Semnoz 61 Les Chataigniers 33 Rochers Blancs 52 DUINGT ALBY-SUR-CHÉRAN Le Pissieux Pont de Monnetier Église Chède Pelevoz Croix Stade Chez Gardet 51 52 31 40 Alby-sur- d’Hère Chéran La Chiésaz Les Alpages Pécoeur Lotissement Fergy tarifs Région AURA Talloires-Montmin Crêt Vial Semnoz42 Le Villard Chez Ruffier Blanly 41 La Combe Croix de Filly Le Bulloz Zone Espace Leaders Chef Lieu Saint-Jorioz Chef Lieu Duingt Croix Rouge Viuz-la-Chiésaz P+R Alby D5 51 Saint- Collège Champ du Loup René Long Mûres Félix Z.A.C. -

Décret 2020 Portant Modification Du Décret De 2014

6 mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 105 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Décret no 2020-215 du 5 mars 2020 modifiant le décret no 2014-153 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Haute-Savoie NOR : INTA2004519D Publics concernés : habitants, élus, services de l’Etat, collectivités territoriales dans le département de la Haute-Savoie. Objet : modifier les limites de certains cantons ; actualiser les données définissant les limites des cantons du département de la Haute-Savoie. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret no 2014-153 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Haute-Savoie a déterminé les limites cantonales par référence aux communes existant en 2014 ; depuis, la création de huit communes nouvelles a conduit à actualiser les données du décret initial. Références : le décret no 2014-153 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Haute-Savoie modifié par le décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3113-2 ; Vu le décret no 2014-153 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Haute- Savoie ; Vu le décret no 2019-1546 du 30 décembre 2019 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Vu les arrêtés préfectoraux portant création de communes nouvelles dans le département de la Haute-Savoie ; Vu l’avis du conseil départemental de la Haute-Savoie en date du 10 décembre 2019 ; Vu les autres pièces du dossier ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète : Art. -

Portage Des Repas : Genevois/Arve Faucigny Mont Blanc/Chablais/Bassin Annecien

PORTAGE DES REPAS : GENEVOIS/ARVE FAUCIGNY MONT BLANC/CHABLAIS/BASSIN ANNECIEN TERRITOIRE DU GENEVOIS STRUCTURES/ORGANISMES/S ADRESSE TEL MAIL COMMUNES D'INTERVENTION ERVICES AMBILLY, ANNEMASSE, ARBUSIGNY, ARTHAZ PONT NOTRE DAME, BONNE? CRANVES SALES, ETREMBIERES, FILLINGES, GAILLARD, JUVIGNY, LA MURAZ, LA TOUR, 9 RUE MARC COURRIARD 74100 LUCINGES, MACHILLY, MONNETIER RESTAURATION 74 04-50-87-16-64 [email protected] ANNEMASSE MORNEX, NANGY, PERS JUSSY, REIGNIER ESERY, ST CERGUES, ST JEAN DE THOLOME, ST JEOIRE, SCIENTRIER, VETRAZ- MONTHOUX, VILLE EN SALLAZ, VILLE LA GRAND, VIUZ EN SALLAZ AMBILLY, ANNEMASSE, ARTHAZ PONT NOTRE DAME, BONNE, CRANVES SALES, ETREMBIERES, FILLINGES, GAILLARD, JUVIGNY, LA TOUR, LUCINGES, MACHILLY, 90 ROUTE DES ALLUAZ 74380 BONNE GLOBE TRAITEUR 04-50-31-35-67 MONNETIER MORNEX, NANGY, REIGNIER SUR MENOGE ESERY, ST CERGUES, ST JEAN DE THOLOME, ST JEOIRE, SCIENTRIER, VETRAZ MONTHOUX, VILLE EN SALLAZ, VILLE LA GRAND, VIUZ EN SALLAZ ARCHAMPS, BEAUMONT, CHENEX, CHEVRIER, COLLONGES SOUS SALEVE, 101 ROUTE DE FARAMAZ 74520 DINGY EN VUACHE, FEIGERES, JONZIER LA CHAROLAISE 04-50-49-00-40 [email protected] VULBENS EPAGNY, NEYDENS, PRESILLY, ST JULIEN EN GENEVOIS, SAVIGNY, VALLEIRY, VERS, VIRY, VULBENS 2360 ROUTE DE BELLEGARDE LA FROMAGERIE 04-50-35-49-68 VALLEIRY, VIRY, VULBENS GERMANY 74580 VIRY ADMR DE COLLONGES SOUS ROUTE DE BOSSEY 74160 COLLONGES 04-50-43-21-29 [email protected] SALEVE SOUS SALEVE ARTHAZ PONT NOTRE DAME, BONNE, 833 ROUTE DU CHEF LIEU 74250 JULIEN DALLOZ 06-49-41-60-83 -

Haute Savoie Sites Inscrits

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT RHÔNE-ALPES liste des sites inscrits département de la Haute-Savoie • 125 sites inscrits Date de protection, nom du site, communes concernées • 24/08/1937 Lac d’Annecy, Annecy / Annecy-le-Vieux / Veyrier-du-Lac / Menthon-Saint-Bernard / Talloires / Doussard / Duingt / Saint-Jorioz / Sévrier • 19/05/1939 Abords du Pont de la Caille, Allonzier-la-Caille / Cruseilles, • 20/04/1942 Ruines du château de Faucigny et leurs abords, Faucigny, • 15/09/1942 Le Bonnant et les deux ponts du Diable, Saint-Gervais-les-Bains, • 15/09/1942 Vues panoramiques de la RN 202, Saint-Gervais-les-Bains, • 23/09/1942 Col du Bonhomme et ses abords, Les Contamines-Montjoie, • 17/02/1943 Rives du Lac d’Annecy à Albigny, Annecy-le-Vieux • 17/03/1943 Abords de la RD 909 au lieu-dit “ la Tour ”, Annecy-le-Vieux, • 22/03/1943 Place du Bourg et ses abords, Alby-sur-Chéran, • 30/06/1943 Château de la Palud, Moye • 01/06/1943 Carrefour du Faubourg Saint-Martin, La Roche-sur-Foron, • 01/06/1943 Gorges de Mieussy, Mieussy, • 01/06/1943 Maisons anciennes rue Carnot et Place Saint-Jean, La Roche-sur-Foron, • 01/06/1943 Place Grenette et Hôtel de Ville, La Roche-sur-Foron, • 09/06/1943 Église Saint-Jean et rue des Fours, La Roche-sur-Foron, • 09/06/1943 Quartier du Plain-Château, La Roche-sur-Foron, • 09/06/1943 Rampe du Crétet, La Roche-sur-Foron, • 30/06/1943 Colline de Chappay, Le Val-de-Fier, • 30/06/1943 Pont de Lornay et ses abords, Le Val-de-Fier, • 05/11/1943 Place de la Mairie, Rumilly, • 16/11/1943 Château de Monthoux et son parc, Pringy • 02/12/1943 Gorges du Fier, Lovagny, • 14/01/1944 Étroit d’Enté et ses abords, Mieussy, • 28/01/1944 Hameau de Trélechamps et ses abords, Chamonix-Mont-Blanc, • 02/02/1944Montagne d’Anterne, Passy, • 10/02/1944 Alpe des Chavannes, Les Gets, • 10/02/1944 Côteau en bordure sud de la RN 202, Les Gets, Direction régionale de l'environnement - RHONE-ALPES 208bis, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cédex 03 tél. -

Departement De La Haute Savoie

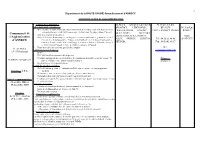

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES SOURCES DU LAC D’ANNECY ENQUÊTE PUBLIQUE RÉVISION ALLÉGÉE N°1 ET MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE DELIMITE DES ABORDS DE L’EGLISE DE SAINT-FERREOL RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 1 Table des matières 1-Dispositions administratives préalables Nature du projet soumis à l’enquête Objet de l’enquête publique Prescription de l’enquête Désignation du commissaire enquêteur Cadre juridique 2-Composition du dossier de l’enquête 3-Organisation de l’enquête Historique et contacts préalables Mesures de publicité 4-Déroulement de l’enquête Accueil du public Ambiance de l’enquête Registres d’enquêtes Observations consignées aux registres, notes, courriers ou courriels annexés aux registres Permanences en mairie de Faverges, Val de Chaise, Doussard, et siège de la Communauté de Communes des sources du lac d’Annecy. 5-Présentation du projet 6-Examen, analyse des observations, avis ou remarques formulés par le public 7-Procès-verbal de synthèse 2 1. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES PRÉALABLES La Communauté de Communes des sources du lac d’Annecy a décidé par délibération en date du 12 juillet 2018, complétée par la délibération en date du 28 février 2019, d’engager une procédure de révision allégée du plan local d’urbanisme intercommunal afin d’adapter le document d’urbanisme aux évolutions intervenues depuis l’approbation fin 2016, conformément aux dispositions de l’article L.153-34 du code de l’urbanisme et d’approuver les objectifs et les modalités de la concertation prévue à l’article L.103-2 et suivants du code de l’urbanisme. -

Publication of the Amended Single Document Following the Approval Of

16.3.2021 EN Offi cial Jour nal of the European Union C 89/19 Publication of the amended single document following the approval of a minor amendment pursuant to the second subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 (2021/C 89/08) The European Commission has approved this minor amendment in accordance with the third subparagraph of Article 6(2) of Commission Delegated Regulation (EU) No 664/2014 (1). The application for approval of this minor amendment can be consulted in the Commission’s eAmbrosia database. SINGLE DOCUMENT ‘REBLOCHON’/’REBLOCHON DE SAVOIE’ EU No: PDO-FR-0130-AM01 – 3.9.2020 PDO (X) PGI ( ) 1. Name(s) ‘Reblochon’/‘Reblochon de Savoie’ 2. Member State or third country France 3. Description of the agricultural product or foodstuff 3.1. Type of product Class 1.3. Cheeses 3.2. Description of the product to which the name in (1) applies ‘Reblochon’/‘Reblochon de Savoie’ is an uncooked cheese made from raw, whole cow’s milk, pressed in the form of a flattened, slightly tapered cylinder approximately 14 cm in diameter, 3,5 cm in height and 450 to 550 g in weight. It contains a minimum of 45 g of fat per 100 g after total desiccation and its dry matter must not be less than 45 g per 100 g of cheese. It has a fine, regular and uniform rind, which is washed during the maturing process. The rind is yellow to orangey- yellow in colour and may be fully or partly covered in a fine, short white bloom. -

Adm74-Arrondt-Annecy.Pdf

1 Département de la HAUTE-SAVOIE-Arrondissement d’ANNECY COMMUNAUTES D’AGGLOMERATION 1 - Compétences obligatoires : ANNECY, ANNECY-LE-VIEUX, 46 avenue des Iles * Développement économique : ARGONAY, CHAVANOD, BP 90270 M. Jean-Luc − Mise en place de toute action ou projet contribuant au maintien et au développement des CRAN-GEVRIER, EPAGNY, 74007 – ANNECY CEDEX RIGAUT entreprises locales et du tissu économique existant dans l'agglomération d'Annecy METZ-TESSY, MEYTHET, Communauté de − Aide à la création d'entreprises MONTAGNY-LES-LANCHES, Maire l’Agglomération − Zones d'Activités Economiques: aménagement, commercialisation et gestion des ZAE de POISY, PRINGY, QUINTAL, Tél : 04.50.63 48 48 d'ANNECY d’ANNECY Cran-Gevrier/Chavanod (Parc Altaïs), de la Bouvarde et de Seynod-Montagny les Lanches, la zone du Pré Vaurien à Pringy, les zones de la Fin de Cloison à Poisy et SEYNOD. Fax : 04.50.45.86.37 de Possession à Epagny, la zone de Gillon/aérodrome à Epagny − Mel: 13 communes Tourisme: office de tourisme, gestion des congrès * Aménagement de l’espace : [email protected] 139 858 habitants − SCOT − ZAC dédiées à l'implantation d'entreprises − Création, aménagement et gestion d'aires de stationnement pour les gens du voyage: 50 Trésorier: N°SIREN: 247 400 427 places à Gillon et aire pour les grands passages ANNECY − Organisation des transports urbains * Equilibre social de l’habitat : − PLH: définition, gestion et évaluation du PLH, mise ne oeuvre de son programme Fiscalité : T.P.U. d'actions − Définition et mise en oeuvre d'une politique d'intervention -

Horaires 62 63

Transports LA CLUSAZ TARIFS Horaires 62 63 LE GRAND-BORNAND TITRES TARIFS SAINT-JEAN-DE-SIXT La situation évolue *La tarification Déclic’ ne s’applique pas à l’intérieur des ressorts territoriaux LES-VILLARDS-SUR-THÔNES Billet Unité 1,50 € indiqués dans le guide des transports en Haute-Savoie. THÔNES Billet Unité Déclic' 50% 0,75 € THÔNES Morette / Thuy ANNECY / LA CLUSAZ / La loi du 8 août 2015 portant Nouvelle Organisation ** Sur présentation d’une carte d’invalidité. Billet Unité 50%** 0,75 € LA BALME-DE-THUY Territoriale de la République, dite loi NOTRe, confie aux La gratuité est offerte aux enfants de moins de 6 ans accompagnés par un Billet AR 3,00 € LE GRAND-BORNAND Régions la qualité d’autorité organisatrice des transports DINGY-SAINT-CLAIR adulte. ZONE 1 Billet AR Déclic’ 50% 1.50 € jusqu’alors exercée par les Départements. ANNECY-LE-VIEUX Vous pouvez consulter les conditions générales de vente et de transport à bord ALEX Carnet de 10 Trajets 13,50 € PÉRIODE Ce transfert est échelonné dans le temps. des autocars. MENTHON Carnet de 10 Trajets Déclic’ 7,50 € Le Département a transféré à la Région à la date du 1er janvier du 4 septembre 2017 VEYRIER-DU-LAC 2017 la compétence liée aux lignes régulières et au transport Abonnement Mensuel 30,00 € au 2 septembre 2018 VEYRIER-DU-LAC Chavoires à la demande et lui transfère à la date du 1er septembre 2017 Billet Unité 3,50 € la compétence liée aux transports scolaires. ANNECY Albigny ANNECY Billet Unité Déclic' 50% 1,75 € Afin de garantir la cohérence du dispositif, le Département Billet Unité 50%** 1,75 € assure, par délégation de la Région, la gestion des transports Billet AR 7,00 € interurbains jusqu’au 31 août 2017. -

Recensement De La Population

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2017 Arrondissements - cantons - communes 74 HAUTE-SAVOIE INSEE - décembre 2016 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2017 Arrondissements - cantons - communes 74 - HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction.....................................................................................................74-V 18, boulevard Adolphe Pinard 75675 Paris cedex 14 Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................74-1 Tél. : 01 41 17 50 50 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 74-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes..........................................................74-3 INSEE - décembre 2016 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires