Arrondissement De Béthune

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

RÉFÉRENDUM DE 1958 Constitution De La Vème République Préfecture

RÉFÉRENDUMS - 1 RÉFÉRENDUM DE 1958 Constitution de la V ème République Préfecture. Cabinet du préfet • Déroulement de la campagne électorale 1W45524/2 Prévisions des résultats : rapports des sous-préfets et du préfet au ministre de l’Intérieur. 1W45524/3 Propagande communiste : rapports des Renseignements généraux. 1W45524/4 Propagande socialiste : rapports des Renseignements généraux. 1W45524/7 Note sur la présence de ressortissants marocains sur certaines listes électorales. • Résultats 1W45524/6 Déroulement du référendum : rapport du préfet au ministre de l’Intérieur. 1W45524/5 Suivi des résultats. Sous-préfecture de Lens 1724W41/1 Activité politique et presse : rapports des Renseignements généraux antérieurs et postérieurs à la consultation. Coupures de presse. RÉFÉRENDUMS - 2 RÉFÉRENDUM DE 1961 Autodétermination de l’Algérie Préfecture. Cabinet du préfet • Déroulement de la campagne électorale 1W45524/8 Organisation matérielle du scrutin : circulaire ministérielle. Allocution prononcée le 20 décembre 1960 par le général de Gaulle. 1W45524/8 Prévisions : rapport du 23 décembre 1960. 1W45524/8 Position des organisations politiques : rapport des Renseignements généraux. • Résultats 1W45524/8 Rapport post-électoral du préfet au ministre de l’Intérieur. Sous-préfecture de Lens 1724W41/2 Affiche de l’allocution du général de Gaulle. Affiche reproduisant l’arrêté de convocation des électeurs. 1724W41/3 Activité politique et presse : rapports des Renseignements généraux. Coupures de presse et tracts de propagande. RÉFÉRENDUMS - 3 RÉFÉRENDUM DU 8 AVRIL 1962 Accords d’Évian Préfecture. Cabinet du préfet • Instructions 1W45528/1 Instructions ministérielles et préfectorales. • Résultats 1W45528/3 Prévisions sur les résultats, exposé et appréciations sur les résultats du référendum : rapport du préfet au ministre de l’Intérieur. 1W45528/2 Résultats par circonscription, par canton et par commune. -

Last Post Indian War Memorials Around the World

Last Post Indian War Memorials Around the World Introduction • 1 Rana Chhina Last Post Indian War Memorials Around the World i Capt Suresh Sharma Last Post Indian War Memorials Around the World Rana T.S. Chhina Centre for Armed Forces Historical Research United Service Institution of India 2014 First published 2014 © United Service Institution of India All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without prior permission of the author / publisher. ISBN 978-81-902097-9-3 Centre for Armed Forces Historical Research United Service Institution of India Rao Tula Ram Marg, Post Bag No. 8, Vasant Vihar PO New Delhi 110057, India. email: [email protected] www.usiofindia.org Printed by Aegean Offset Printers, Gr. Noida, India. Capt Suresh Sharma Contents Foreword ix Introduction 1 Section I The Two World Wars 15 Memorials around the World 47 Section II The Wars since Independence 129 Memorials in India 161 Acknowledgements 206 Appendix A Indian War Dead WW-I & II: Details by CWGC Memorial 208 Appendix B CWGC Commitment Summary by Country 230 The Gift of India Is there ought you need that my hands hold? Rich gifts of raiment or grain or gold? Lo! I have flung to the East and the West Priceless treasures torn from my breast, and yielded the sons of my stricken womb to the drum-beats of duty, the sabers of doom. Gathered like pearls in their alien graves Silent they sleep by the Persian waves, scattered like shells on Egyptian sands, they lie with pale brows and brave, broken hands, strewn like blossoms mowed down by chance on the blood-brown meadows of Flanders and France. -

Commune De GIVENCHY LES LA BASSEE Bulletin D’Informations De L’Equipe Municipale

AOUT 2020/n°13 Commune de GIVENCHY LES LA BASSEE Bulletin d’informations de l’Equipe Municipale Vous pouvez contacter M. le Maire et ses Adjoints à l’adresse : [email protected] Les bulletins d’informations sont disponibles sur le site de Givenchy : givenchyleslabassee.fr Les communes adhérentes : Annequin, Auchy-les-mines, Billy-Berclau, Cambrin, Cuinchy, Douvrin, Festubert, Givenchy- les-La Bassée, Noyelles-les-Vermelles, Vermelles, Violaines. Les compétences exercées et les services rendus : - L’urbanisme : déclaration préalable – demande de permis de construire pour maison individuelle – permis de construire et/ou permis d’aménager – permis de démolir. - Eclairage public : entretien de tous les points lumineux (soit 6821 lampadaires et 300 armoires de commande sur 260 km de voiries). Pose des illuminations de fin d’année : au-delà du remplacement et de la standardisation des équipements, le SIVOM met au point une mise aux normes des alimentations et un programme d’économie d’énergie électrique (programme SEVE : Suppression des Eclairages Vétustes pour l’Environnement). - Espaces verts : gestion de 90 ha de terrains engazonnés (dont 24 stades et leurs abords), entretien des haies, fauchage de bas- côtés et aide au fleurissement des communes par la fourniture de plus de 50 000 plants. - Balayage des fils d’eau de voirie à la demande pour 11 communes, soit près de 280 km. - Valorisation de l’environnement : aménagement et entretien de près de 20 km , soit 50 hectares de sentiers pédestres en grande partie sur d’anciens cavaliers des mines et qui permettent de découvrir l’environnement local. - Prêt de matériel : mise à disposition des communes d’un important parc de matériel, entretenu et modernisé régulièrement : podiums, tables, stands, barrières, panneaux d’exposition etc...pour manifestations et fêtes ; tractopelles, camion benne, faucheuse, échafaudage, élévateur etc… pour fauchage, terrassement, curage de fossé. -

58La Bassée Vers Vermelles

LA BASSÉE VERS 2020 août 31 du partir à Valable xe fi e ost p n u uis p de al c lo ppel a un d’ rix P 0 810 00 11 78 78 11 00 810 0 VERMELLES tadao.fr TOUTE L’INFO ET LES HORAIRES EN TEMPS RÉEL VIA L’APPLI TADAO Correspondances Ter possibles en gare de Béthune. oluer au cours de l’année. de cours au oluer év Plus d’infos sur : https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france d’ ou modifiées d’être susceptibles sont et 58 2020) (juillet Covid19 de situation la dans données sont mesures *Ces Horaires valables du lundi au samedi bus le dans aux arrêts et et arrêts aux Descentes : Descentes portes arrières arrières portes Période Scolaire - lamjvs - lamjvs lamjvs - lamjvs lamjvs lamjvs Période Scolaire voyageurs les entre Montées : : Montées portes centrales portes m de distance distance de m Petites Vac. Scolaires lamjvs - lamjvs - lamjvs lamjvs - lamjvs lamjvs Petites Vac. Scolaires d’ Plus ✆ ✆ ✆ ✆ LA BASSÉE Gare 7:15 7:15 12:35 12:35 16:15 17:15 17:15 18:15 19:15 Gare 1 DOUVRIN Pont de La Bassée 7:16 7:17 12:36 12:36 16:16 17:16 17:16 18:16 19:16 Pont de La Bassée m. Centre commercial ....... ....... 12:38 12:38 16:18 17:18 17:18 18:18 19:18 Centre commercial Flandres ....... ....... 12:39 12:39 16:19 17:19 17:19 18:19 19:19 Flandres Flandres ....... ....... 12:40 12:40 16:20 17:20 17:20 18:20 19:20 Flandres les mains les contact sans paiement le atoire ig obl régulièrement régulièrement privilégiez AUCHY- Centre ccial ...... -

Cartes De Type a Indice Ln (AP 240214)

H10 ZONES EXPOSEES AU BRUIT - DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS - SECONDE ECHEANCE SELON L572-9 DU CE Richebourg Mont-Bernanchon La Couture Locon Hinges Gonnehem RD 945 Richebourg Oblinghem RD 937 Essars RD 171 Vendin-lès-Béthune RD 945 Festubert Annezin RD 937 Beuvry Béthune Carte de Type A - Indice Ln Valeurs isophones de nuit en dB(A) 50-55 55-60 60-65 Cuinchy 65-70 RD 937 Fouquereuil > 70 00,5 1 Fouquières-lès-Béthune RD 945 Annequin km $ Cambrin DREAL Nord-Pas-de-Calais - DDTM Pas-de-Calais - SCE - février 2013 Carte 25 sur 48 G02 ZONES EXPOSEES AU BRUIT - DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS - SECONDE ECHEANCE SELON L572-9Hesdin-l'Abbé DU CE Hesdigneul-lès-Boulogne Saint-Étienne-au-Mont Carly Condette RD 940 Verlincthun 16 A Nesles Neufchâtel-Hardelot RD 119 Tingry Carte de Type A - Indice Ln Valeurs isophones de nuitHalinghen en dB(A) 50-55 55-60 RD 940 60-65 Dannes 65-70 > 70 00,5 1 Widehem km $ Widehem Frencq DREAL Nord-Pas-de-Calais - DDTM Pas-de-Calais - SCE - février 2013 Carte 26 sur 48 G07 ZONES EXPOSEES AU BRUIT - DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS - SECONDE ECHEANCE SELON L572-9 DU CE Quiestède A 26 Remilly-Wirquin Pihem Inghem Ecques Roquetoire Cléty Herbelles Clarques Rebecques Dohem Delettes Thérouanne Mametz Carte de Type A - Indice Ln Valeurs isophones de nuit en dB(A) 50-55 55-60 60-65 Coyecques Enguinegatte65-70 > 70 00,5 1 km Blessy$ DREAL Nord-Pas-de-Calais - DDTM Pas-de-Calais - SCE - février 2013 Carte 27 sur 48 G08 Roquetoire Roquetoire ZONES EXPOSEES AU BRUIT - DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS - SECONDE ECHEANCE SELON L572-9 DU CE -

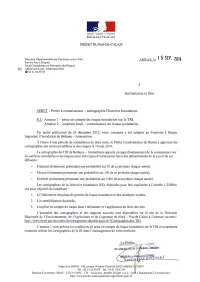

ARRAS Le F 5 SEP, 2014

Liberré • Egalité • Fraternité •RÉPUBLI QUE FRANÇAISE PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS Direction Dépa rtementale des Tenitoires et de la Mer ARRAS , le f 5 SEP, 2014 Service Eau et Risques Unité Connaissance et Prévention des Risques セ@ Affaire suivie par : Emmanuel Duée w 03.2 1.22.99. 78 à destinataires in fine OBJET : Porter à connaissance - cartographie Directive Inondation. P.J.: Annexe 1 - prise en compte du risque inondation sur le TRI. Annexe 2 - contexte local - connaissance du risque inondation. Par arrêté préfectoral du 26 décembre 201 2, votre commune a été intégrée au Territoire à Risque Important d'inondation de Béthune - Armentières. À l' issue d'une période de consultation de deux mois, le Préfet Coordonnateur de Bassin a approuvé les cartographies des zones inondables et des risques le 16 mai 2014. La cartographie du TRI de Béthune - Armentières apporte un approfondissement de la connaissance sur les surfaces inondables et les risques pour trois types d'événements liés à des débordements de la Lys et de ses affluents : Fréquent (événement présentant une probabilité sur 10 de se produire chaque année). Moyen (événement présentant une probabilité sur 100 de se produire chaque année). Extrême (événement présentant une probabilité sur 1000 de se produire chaque année). Les cartographies de la Directive Inondation (DI), élaborées pour être exploitées à l'échelle l/25000e, ont pour obj ectifs de contribuer : 1. à l'élaboration des plans de gestion du risque inondation et des stratégies locales, 2. à la sensibilisation du public, 3. à la prise en compte du risque dans l'urbanisme et l'application du droit des sols. -

Historique Du 285Ème Régiment D'infanterie. France

58« DIVISION — 116e BRIGADE CAñPASNE CONTRE, L'ALLEMAGNE. fi (1914-1918) HISTORIQUE XDXJ e 100 285 REGIMENT.D'INFANTERIE T (2 Août 1914 - 24 Décembre 1915)' fl la mémoire le e des Officiers, Sous-Officiers, Caporaux et Soldats du 285 , morts pour la France ! flux vivants, pour qu'ils se souviennent des jours tragiques, des jours glorieux ou joyeux qui ont rapproche tous les Français pendant la Grande Guerre ! o ^ COSNE Imprimerie tiOt HRA, Bonîevani de In République «5 58e DIVISION — n6< BRIGADE 3 CAMPAGNE CONTRE L'ALLEMAGNE ç (1914-1918) IDXJ 285e RÉGIMENT D'INFANTERIE (2 Août 1914 - 24 Décembre 1915) <#> ñ la mémoire des Officiers, Sous-Officiers, Caporaux et Soldats du 285°, morts pour la France ! flux vivants, pour qu'ils se souviennent des jours tragiques, des jours glorieux ou joyeux qui ont rapproché tous les Français pendant la Grande Guerre ! COSNE Imprimerie BOURRA, Boulevard de la République et rue Waldeck-Rousscau. B.D.I.C. [B.D.I.C CHAPITRE I 2 Août au 5 Octobre 1914 MOBILISATION -- CONCENTRATION ALSACE ET VOSGES -- COMBAT DE THANN Mobilisation. — Le 285° régiment d'infanterie, dont tous les soldats et la presque totalité des cadres appar- tiennent à la réserve de l'armée active, se mobilise à Gosne (89 région de corps d'armée, Nièvre). La mobilisation se fait sans difficulté ; les moindres dé- tails ont été parfaitement prévus par le 85°, qui en avait la charge. Le régiment occupe de bons cantonnements, dans des écarts de GosDe, voisins de la caserne. 11 est prêt à partir bien avant le jour fixé pour son embarquement, mais il doit, comme beaucoup d'autres, subir le rythme des trans- ports de concentration et attendre son tour de départ. -

PLUS QUE JAMAIS Un Office Engagé

PLUS QUE JAMAIS un Office engagé RAPPORT ANNUEL 2017 LORSQU’UN SEUL HOMME RÊVE, ce n’est qu’un rêve. MAIS SI BEAUCOUP D’HOMMES RÊVENT ENSEMBLE, c’est le début d’une nouvelle réalité. PAS-DE-CALAIS HABITAT RAPPORT ANNUEL 2017 2 ÉDITORIAL UN ENGAGEMENT quotidien Institution citoyenne, Pas-de-Calais habitat est au cœur des politiques de solidarité. C’est notre mission, notre raison d’être et cela fait de nous un acteur différent sur notre territoire. Cette différence, nous la cultivons au quotidien, en portant une attention toute particulière aux logements que nous construisons ou que nous réhabilitons. En proposant une offre adaptée et qualitative, en étant présent aux côtés des communes pour accompagner leurs projets, nous répondons aux besoins présents et futurs des habitants. Notre différence se manifeste aussi par l’engagement que nous avons auprès des populations les plus fragiles, si souvent malmenées par les accidents de la vie. Les réponses apportées sont nombreuses et innovantes. Elles permettent aujourd’hui d’obtenir des résultats concrets, notamment dans la réduction des factures énergétiques. En associant de manière systématique l’innovation technologique à l’accompagnement des familles dans la maitrise des nouveaux usages, Pas-de-Calais habitat garantit à ses locataires les meilleures conditions de confort et des charges qui sont les plus basses dans le secteur du logement social. Si la préservation du pouvoir d’achat est l’un de nos combats, la qualité de vie au sein de nos résidences et de nos quartiers est un véritable enjeu. Elle ne peut s’obtenir que par la présence nombreuse et l’engagement de nos équipes de proximité, qui veillent quotidiennement au maintien et au développement du lien social. -

Ecole Primaire Notre Dame De La Bassée Lundi 26, Mardi 27, Jeudi 29 Et Vendredi 30 Avril 2021

Ecole primaire Notre Dame de La Bassée Lundi 26, mardi 27, jeudi 29 et vendredi 30 avril 2021 209 Primaire La Bassée N° Course CGN 550 560 570 580 600 630 L M L M L M L M L M L M Jours de circulation J V J V J V J V J V J V Période scolaire ■ ■ ■ ■ ■ ■ Vacances scolaires NOM DE LA COMMUNE NOM DE L'ARRÊT LA BASSEE Collège Notre Dame 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 SALOME République 16:49 - - - - - SALOME Coisne 16:50 - - - - - SALOME Saint Michel sur Loire 16:52 - - - - - SALOME Place des Ecoles 16:53 - - - - - SALOME Pasteur 16:54 - - - - - SALOME Millénaires 16:56 - - - - - HANTAY Eglise 17:00 - - - - - HANTAY Mirabeau 17:03 - - - - - HANTAY Gallodrome 17:05 - - - - - MARQUILLIES Gare 17:07 - - - - - SALOME Halte 17:10 - - - - - SALOME Egalité 17:11 - - - - - DOUVRIN Cité Dejong - - - 16:50 - - HAISNES Poste - - - 16:53 - - HAISNES Route de Lens - - - 16:54 - - HAISNES Ste-Elie - - - 16:55 - - HULLUCH Fosse 13 - - - 16:56 - - HAISNES Rue du Pré de Pâques - - - - 16:50 - HAISNES Rue Salengro - - - - 16:52 - HAISNES Mairie - - - - 16:53 - HAISNES Rue du 8 mai 1945 - - - - 16:54 - HAISNES Château d'Eau - - - - 16:55 - AUCHY LES MINES Briquet - - - - 16:56 - AUCHY LES MINES Mairie - - - - 16:57 - AUCHY LES MINES Saint Elisabeth - - - - 17:01 - AUCHY LES MINES Planquette - - - - - 16:52 VIOLAINES Retuy - - 16:45 - - - VIOLAINES Poste - - 16:48 - - - VIOLAINES Petite Place - - 16:49 - - - VIOLAINES Rue du Marais - - 16:51 - - - VIOLAINES 22 Rue du Marais - - 16:53 - - - VIOLAINES Rue d'Ouvert - - 16:55 - - - VIOLAINES Château d'Eau - - -

Givenchy Lès La Bassée (62) Mariages 1737-1798 1/13 Mariage

Givenchy lès La Bassée (62) Mariages 1737-1798 1/13 Mariage MARIANT MARIANTE 17/08/1775 ALBAUX Antoine Joseph, 40A, né à HAISNES-les-la-Bassée demeurant à WALLART Séraphine, 35A, fille de WALLART Pierre Antoine, et de DIVOIR HAISNES-les-la-Bassée, veuf de AUSECACHE Augustine Marie Magdeleine, 28/11/1747 APPOURCHEAUX Antoine François, 22A, né à VIOLAINES 62, demeurant à BEAUSSART ( écrit Bussart ) Marie Magdeleine, 22A, née à Givenchy, fille VIOLAINES 62, fils de APPOURCHEAUX Cornille, demeurant à VIOLAINES de BEAUSSART Pierre françois, et de GAJEIN Anne, 62, et de PÉNIN Marie Jeanne, demeurant à VIOLAINES 62 24/05/1775 APPOURCHEAUX Paul Martin, 24A, né le 13/06/1751 à Givenchy, fils de JACQUIN Catherine Angélique, 22A, fille de JACQUIN Nicolas (+), et de APPOURCHEAUX Antoine François, et de BEAUSSART ( ou Bussart ) Marie LOMBART Jeanne, Magdeleine, 30/06/1785 BAILLEUL Philippe, 50A, né à VIOLAINES 62, demeurant à VIOLAINES 62, fils PANNIER Albertine, 27A, née le 20/03/1758 à Givenchy, fille de PANNIER de BAILLEUL Pierre Albert, et de HOUSSIN Marie Angélique (+), veuf de Antoine Joseph, et de DUHEM Marie-anne Félicienne, PRUVOST Marie Françoise 07/07/1767 BAILLEUX Nicolas Michel, 50A, fils de BAILLEUX Pierre (+), et de MARÉCHAL BERTIN Jeanne Louise, 23A, née à RANSART 62, fille de BERTIN Jean- Marie Barbe (+) Baptiste, demeurant à RANSART 62, et de TRANAIN Marie Guilaine, demeurant à RANSART 62, 17/02/1773 BAILLEUX Philippe, 38A, né à Givenchy, fils de BAILLEUX Pierre Albert, et de PRUVOST Marie Françoise, 26A, née le 08/03/1747 à Givenchy, -

56Billy-Berclau Vers Béthune

septembre 2019 2019 septembre 1 au juillet 8 du Valable BILLY-BERCLAU er Prix d’un appel local depuis un poste fixe poste un depuis local appel d’un Prix VERS BÉTHUNE 78 11 00 810 0 TOUTE L’INFO ET LES HORAIRES tadao.fr EN TEMPS RÉEL VIA L’APPLI 56 Horaires valables du lundi au samedi ✆ Onze Novembre 6:22 8:36 12:36 14:36 Chapelle 6:23 8:37 12:37 14:37 Cœur de Ville 6:24 8:39 12:39 14:38 Mairie 6:27 8:42 12:42 14:40 Store App Play Google BILLY-BERCLAU Église 6:28 8:43 12:43 14:41 École Maternelle 6:28 8:44 12:44 14:41 : sur gratuitement télécharger A Pasteur 6:29 8:45 12:45 14:42 ! réel temps en lignes vos de Cité Boulanger 6:30 8:47 12:47 14:43 infos les toutes suivez Tadao, l’appli avec Fosse 5 6:32 8:49 12:49 14:44 où n’importe et bus les dans arrêts, Aux Cité du Maroc 6:33 8:50 12:50 14:45 BOUTIQUE RÉEL… TEMPS EN VOYAGEUR L’INFO Carrefour Éloi 6:35 8:52 12:52 14:47 Place Thomas 6:36 8:54 12:54 14:48 TADAO DOUVRIN Mairie 6:38 8:56 12:56 14:49 BÉTHUNE Jacobins 6:39 8:57 12:57 14:49 33, RUE E. HAYNAUT (PRÈS DE L’ESPACE Cavaliers 6:41 8:59 12:59 14:51 CLEMENCEAU) Rue de Guérous 6:42 9:01 13:01 14:52 Lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30 Rue Salengro 6:42 9:01 13:01 14:52 Samedi : 8h30-12h Mairie 6:43 9:02 13:02 14:53 HAISNES 8 Mai 1945 6:44 9:03 13:03 14:54 Château d’Eau 6:45 9:04 13:04 14:55 Briquet 6:46 9:05 13:05 14:55 6:47 9:06 13:06 14:56 fixe). -

Marais De Beuvry, Cuinchy Et Festubert (Identifiant National : 310013361)

Date d'édition : 25/11/2016 http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013361 Marais de Beuvry, Cuinchy et Festubert (Identifiant national : 310013361) (ZNIEFF continentale de type 1) (Identifiant régional : 00000046) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBl, GON, CSN NPDC, DREAL NPDC , 2015.- 310013361, Marais de Beuvry, Cuinchy et Festubert. - INPN, SPN-MNHN Paris, 17P. http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013361.pdf Région en charge de la zone : Nord-Pas-de-Calais Rédacteur(s) : CBNBl, GON, CSN NPDC, DREAL NPDC Centroïde calculé : 627049°-2614747° 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 4 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 4 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORT DE PROSPECTION .................................................. 6 6. HABITATS ...................................................................................................................................... 6 7. ESPECES ....................................................................................................................................... 9 8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................