RR-33476-FR.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Conseil Communautaire Du 12 Janvier 2017 Proces-Verbal Sommaire

Direction Générale des Services KL/NC CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 JANVIER 2017 PROCES-VERBAL SOMMAIRE Extrait du registre des délibérations Nombre de conseillers communautaires 79 Nombre de membres en exercice 79 Nombre de membres présents ou représentés 79 SEANCE DU 12 JANVIER 2017 Le douze janvier deux mil dix-sept, à dix-sept heures, les délégués du Conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Moulins, se sont réunis sur convocation du président par interim, Monsieur Jean-Claude CHAMIGNON, en date du cinq janvier deux mil dix-sept. La séance a été présidée par Monsieur CHAMIGNON (jusqu’à la délibération n° C.17.1 « Election du Président ») puis par Monsieur Pierre-André PÉRISSOL (à partir de la délibération n°C.17.2). Elle s’est déroulée à la salle des fêtes, Place Maréchal de Lattre de Tassigny à Moulins, Commune siège de Moulins Communauté. ETAIENT PRESENTS AUBIGNY Etienne RICHET AUROUER Alain BORDE Alain DENIZOT, Eliane Christian PLACE, Pierre-André PÉRISSOL, Danielle HUGUET, Gilbert AVERMES DEMURE, Jean-Marie LESAGE, Dominique LARTIGAU, Jean-Pierre LEGRAND, Jacques LAHAYE, Nicole TABUTIN, Marie- METHENIER Thérèse GOBIN, Catherine TABOURNEAU, Stefan MOULINS BAGNEUX Yves VENIAT LUNTE, Cécile de BREUVAND, Johnny KARI, Nathalie BESSAY-SUR-ALLIER Jean-Michel LAROCHE MARTINS, Annie CHARMANT, Yannick MONNET (à BESSON Frédéric VERDIER partir de la délibération n° C.17.5), Jean-Michel MOREAU, Ludovic BRAZY BRESNAY Alain CHERVIER BRESSOLLES René MARTIN CHAPEAU Pierre BRENON CHATEAU-SUR-ALLIER Jean-Luc MOSNIER NEUILLY-LE-REAL -

Dechets Menagers – Structuration Intercommunale

DECHETS MENAGERS – STRUCTURATION INTERCOMMUNALE Cette carte concerne les 320 communes du département de l’Allier et 8 communes des départements voisins mentionnées également dans le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Allier approuvé par Arrêté Préfectoral n°2786 du 17 juillet 2004. Seules 4 communes n’adhèrent pas à une structure intercommunale. Dernière mise à jour : avril 2008 – Source : DDAF03 – Service Ingénierie Eau et Appui Territorial STRUCTURATION INTER-COMMUNALE RELATIVE A LA GESTION DES DECHETS Com. de c. CHATEAU- LAMENAY- SUR-ALLIER du Bocage Sud SUR-LOIRE AMAZY Com. LE VEURDRE AZY-LE-VIF Com. de c. NEURE LURCY-LEVIS d'agglo. de Moulins en Bocage Bourbonnais Com. de c. VALIGNY GANNAY- AINAY-LE POUZY- SAINT- ARQUIAN SUR-LOIRE du Pays de Chevagne -CHATEAU MESANGY LEOPARDIN -D'AUGY LIMOISE ISLE-ET- AUROUER SAINT- ARCAY BARDAIS AUBIGNY VILLENEUVE- ENNEMOND COULEUVRE SUR-ALLIER SAINT-MARTIN SAINT- -DES-LAIS BONNET- LA CHAPELLE PARAY-LE -AUX-CHASSES LETELON TRONCAIS -FRESIL BRAIZE BAGNEUX FRANCHESSE COUZON GARNAT-SUR TREVOL URCAY -ENGIEVRE SAINT-PLAISIR GENNETINES CERILLY AGONGES CHEZY Com. de c. VITRAY MONTILLY CHEVAGNES BOULLERET du Val de Besbre AVERMES MEAULNE THENEUILLE BEAULON LE BRETHON BOURBON- L'ARCHAMBAULT SAINT-MENOUX MARIGNY LUSIGNY ARGENT-SUR-SAULDRE NEUVY Com. de c. MOULINS LE VILHAIN COULANDON du Pays d'Huriel YZEURE YGRANDE BLANCAFORT SAINT- AUTRY-ISSARDS DOMPIERRE VALLON- CAPRAIS LOUROUX- SAINT-AUBIN THIEL-SUR -SUR- EN- BOURBONNAIS BRESSOLLES MONTBEUGNY -LE-MONIAL -ACOLIN BESBRE -

Communiqué De Presse

Moulins, le COMMUNIQUÉ DE PRESSE Moulins, le jeudi 10 octobre 2019 Maintien des mesures de restriction des usages de l’eau dans le département Les pluies des derniers jours sont restées sans impact significatif sur l’hydrologie de la plupart des cours d’eau du département. Le niveau des nappes reste également très bas. La situation la plus préoccupante concerne le bassin du Cher, où les réserves du barrage de Rochebut sont toujours à la baisse. Aucun débit entrant n’est observé. Sur les axes Allier et Loire, le manque de précipitation a conduit le préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne à abaisser à nouveau le débit d’objectif de soutien d’étiage à Gien en fin de semaine dernière. Les rares améliorations concernent les bassins de la Sioule qui repasse en vigilance, de la Besbre et du Sichon dont le niveau redescend en alerte renforcée. Sur les autres bassins versants non cités, la situation hydrologique reste inchangée par rapport au dernier arrêté n°2157bis/2019 du 09 septembre 2019. Ce nouvel arrêté de restriction des usages de l’eau, maintient donc des mesures de restriction jusqu’au 15 décembre 2019, en les adaptant à la période automnale. Il entre en vigueur à compter du vendredi 11 octobre 2019 à 11h00. L’arrêté préfectoral sera affiché en mairie, consultable sur le site www.allier.gouv.fr et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Les détails des restrictions sont précisés par bassin versant à l’arrêté publié et via une infographie également disponible sur le site de la préfecture. -

Etude Des Potentialités D'accueil Du Bassin De La Besbre Pour

ETUDE DES POTENTIALITES D’ACCUEIL DU BASSIN DE LA BESBRE VIS-A-VIS DES ESPECES MIGRATRICES Pierre Mesnier, Cédric Léon, Parouty Timothé et Aurore Baisez, 2011. LOGRAMI Etude des potentialités d’accueil du bassin de la Besbre vis-à-vis des espèces migratrices. Pierre Mesnier, Cédric Léon, Parouty Timothé et Aurore Baisez, 2011. LOGRAMI, 48 pages. 1 Table des matières INTRODUCTION................................................................................................................................................. 5 LE BASSIN VERSANT DE LA BESBRE .......................................................................................................... 6 1.1. CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES .......................................................................................................... 6 1.2. CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES ET GEOLOGIQUES .............................................................................. 6 1.3. ACTIVITE HUMAINE ...................................................................................................................................... 7 1.4. LES OUVRAGES HYDRAULIQUES SUR LE COURS DE LA BESBRE ..................................................................... 8 1.5. QUALITE DE L ’EAU ....................................................................................................................................... 8 1.6. PEUPLEMENTS PISCICOLES ........................................................................................................................... 8 LES MIGRATEURS -

Par Arrêté Ministériel Du 17 Juin 2020 Paru Au Journal Officiel Du 10 Juillet

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Reconnaissance de l’état de Moulins, le 10 juillet 2020 catastrophe naturelle Par arrêté ministériel du 17 juin 2020 paru au Journal officiel du 10 juillet 2020,163 communes du département de l’Allier ont été reconnues en état de catastrophe naturelle pour le phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols : Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 : Communes d’Avrilly, Bouchaud (Le), Luneau, Molinet. Pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 : Communes d’Abrest, Ainay-le-Château, Arpheuilles-Saint-Priest, Barberier, Bayet, Bert, Biozat, Boucé, Braize, Bransat, Bresnay, Breuil (Le), Brugheas, Cérilly, Chantelle, Chapeau, Chapelaude (La), Chareil-Cintrat, Charmeil, Charroux, Chavroches, Chézy, Cindré, Cognat-Lyonne, Cosne-d'Allier, Couleuvre, Cusset, Deneuille-Lès-Chantelle, Diou, Dompierre-sur-Besbre, Donjon (Le), Escurolles, Estivareilles, Étroussat, Gannat, Gennetines, Gouise, Hyds, Jenzat, Lapalisse, Lusigny, Magnet, Mariol, Mazerier, Meaulne-Vitray, Meillard, Mercy, Monétay-sur-Allier, Montaigu-le-Blin, Montbeugny, Monteignet-sur-l'Andelot, Montilly, Montmarault, Montoldre, Murat, Neuilly-le-Réal, Noyant d’Allier, Reugny, Saint-Bonnet-de-Rochefort, Saint-Bonnet-Tronçais, Saint-Félix, Saint-Gérand-le-Puy, Saint-Léon, Saint-Priest-en-Murat, Saint-Prix, Saulcet, Serbannes, Seuillet, Sorbier, Souvigny, Thiel sur Acolin, Thionne, Trézelles, Tronget, Varennes-sur- Allier, Vaumas, Verneix, Verneuil-en-Bourbonnais, Voussac, Yzeure. Pour -

Une Balade Entre Allier Et Saône-Et-Loire

Dompierre-sur-Besbre / Auvergne-Rhône-Alpes / Allier / Auvergne-Rhône-Alpes Dompierre-sur-Besbre ÉTAPE 8 - SÉMUR-EN-BRIONNAIS KM 112 ÉTAPE 2 - BOURBON-LANCY KM 20 Une balade entre Allier et L’un des plus beaux Villages de France, Collégiale Village de caractère, thermes, casino, bords du St-Hilaire,ancien château Saône-et-Loire plan d’eau du Breuil ÉTAPE 9 - MARCIGNY KM 117 KM 36 3h - 200 km ÉTAPE 3 - NEUVY-GRANDCHAMP Centre d’art contemporain, musée de la tour du Musée du machinisme agricole Partez à la découverte des espaces naturels, de la ri- moulin chesse du patrimoine culturel et des grands sites tou- ÉTAPE 4 - PERRECY-LES-FORGES KM 59 ristiques des départements de l’Allier et de la Saône- Eglises Saint Pierre et Saint Benoit et-Loire ! ÉTAPE 5 - GÉNELARD KM 63 Musée de la ligne de démarcation ÉTAPE 6 : UNE PAUSE ? CHAROLLES KM 81 La petite Venise Charolaise est une halte ver- Lapalisse doyante au coeur d’un riche terroir, connu pour son « bien-vivre ». ÉTAPE 10 : UNE PAUSE ? Dompierre-sur-Besbre Ce Village étape est réputée pour son patri- moine historique, sa manufacture de faïence, LAPALISSE KM 165 sa qualité de vie et sa gastronomie avec le fa- VILLAGE ÉTAPE DE DÉPART C’est en empruntant la Nationale 7, mythique meux bœuf charolais ! route des vacances chantée par Charles Tre- TOUS COMMERCES DOMPIERRE-SUR-BESBRE KM 0 net, que vous arrivez au Village étape de La- Doté de 3 vastes espaces verts et fleuris, que palisse. sont « la Roseraie », « le Jardin inondable » et Le château de Lapalisse et le parc floral sont le « Parc des Percières », le Village étape de à visiter tout en savourant les «lapalissades», Dompierre est propice à la balade et la dé- gourmandises locales, qui raviront vos pa- tente. -

Liste Nomination Des Communes

LISTE NOMINATIVE DES COMMUNES DE L’ALLIER OÙ LES MAIRES SONT DES FEMMES Dernière mise à jour : 04/06/2021 Le département de l’Allier compte 71 femmes qui occupent la fonction de Maire. COMMUNES MAIRES ARRONDISSEMENTS CANTONS A ANDELAROCHE ............................. RICHARD Pascale ................................... VICHY.................................. LAPALISSE AVRILLY ......................................... CARIGNANT Solène ............................... VICHY.................................. DOMPIERRE-SUR-BESBRE B BARRAIS-BUSSOLLES .................... THEVENOUX Delphine ........................... VICHY.................................. LAPALISSE BELLENAVES .................................. HAUCHART Nicole ................................. VICHY.................................. GANNAT BIOZAT .......................................... SEGUIN Noëlle ....................................... VICHY.................................. GANNAT BOST .............................................. DUFRAISE Ludivine ................................ VICHY.................................. CUSSET BOUCÉ ........................................... GOURDON Roselyne.............................. VICHY.................................. SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE BRAIZE ........................................... LALEVÉE Marie-Solange ........................ MONTLUÇON ..................... BOURBON L’ARCHAMBAULT BUSSET .......................................... MAGNAUD Christine ............................. VICHY................................. -

Oompierre- Sur-Besbre

CARTE GÉOLOGIOUE DE LA FRANCE A 1/50000 OOMPIERRE SUR-BESBRE ." J_ DElFOUR, R. FEYS. H.-G. CARRAT,l. ClOZIER DOMPIERRE-SUR-BESBRE La carle géologique à 1/50 000 DOMP IERR E-SUR-BESBRE est recouverte par les coupures suivantes de la carte géologique de la France à 1/80000 : au nord: AUTUN (N° 136) au sud: CHAROLLES (N° 147) . ..~ -_ ,·Ar,..,10..· "~ MINISTËRE DE L'INDUSTRIE OOMPlEJlR(· Pa..,· ET DE l'AMËNAGEMENT DU TERRITOIRE SUR-BEStIH! 10·_ BUREAU oe RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINI~RES SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL $l.I'w~-- !l<>j,e "".,ala 6009 . 45060 Orlhns CO'de. 2 F,anu .-Sioolo "~~ ~- NOTICE EXPLICATIVE DE LA FEUILLE DOMPIERRE-SUR-BESBRE À 1/50 000 par J. DELFOUR, R. FEYS, H. CARRAT, L. CLOZIER avec la collaboration de F. MERCIER-BATARD, J. CORNET 1989 Éditions du BRGM - BP 6009 - 45060 ORLÉANS Cedex 2 - FRANCE Références bibliographiques. Toute référence en bibliographie au présent document doit être faite de façon suivante : - pour la carte : DELFOUR J., CARRAT H., CLOZIER L., FEYS R., FLEURY R. (1988) - Carte géol. France (1/50 000) » feuille Dompierre-sur-Besbre (599) - Orléans : Bureau de recherches géologiques et minières. Notice explicative par DELFOUR J., FEYS R., CARRAT H., CLOZIER L. avec la collaboration de MERCIER-BATARD F., CORNET J. (1989), 116 p. - pour la notice DELFOUR J., FEYS R., CARRAT H., CLOZIER L. avec la collaboration de MERCIER-BATARD F., CORNET J. (1989) - Notice explicative, Carte géol. France (1/50 000), feuille Dompierre-sur-Besbre (599) - Orléans : Bureau de recherches géolo- giques et minières, 116 p. -

Communes Et Altitudes Valables Des Prévisions Par Territoires Allier

Communes et altitudes valables des prévisions par territoires Allier (03) Pays de Lévis/Bocage Bourbonnais -> altitude >200 et 500m Agonges, Ainay-le-Château, Autry-Issards, Bourbon-l'Archambault, Braize, Buxières-les-Mines, Cérilly, Château-sur-Allier, Châtel-de-Neuvre, Châtillon, Couleuvre, Couzon, Cressanges, Deux-Chaises, Franchesse, Gipcy, Hérisson, Isle-et-Bardais, Le Brethon, Le Montet, Le Veurdre, Le Vilhain, Lételon, Limoise, Louroux-Bourbonnais, Lurcy-Lévis, Meaulne-Vitray, Meillard, Meillers, Neure, Noyant- d'Allier, Pouzy-Mésangy, Rocles, Saint-Aubin-le-Monial, Saint-Bonnet-Tronçais, Saint-Caprais, Saint- Hilaire, Saint-Léopardin-d'Augy, Saint-Menoux, Saint-Plaisir, Saint-Sornin, Theneuille, Treban, Tronget, Urçay, Valigny, Vieure, Ygrande Moulins et sa région/Entr'Allier Besbre et Loire -> altitude >200 et 500m Aubigny, Aurouër, Avermes, Avrilly, Bagneux, Beaulon, Bessay-sur-Allier, Besson, Boucé, Bresnay, Bressolles, Chapeau, Château-sur-Allier, Châtelperron, Chavroches, Chemilly, Chevagnes, Chézy, Cindré, Coulandon, Couzon, Créchy, Diou, Dompierre-sur-Besbre, Dornes, Gannay-sur-Loire, Garnat- sur-Engièvre, Gennetines, Gouise, Jaligny-sur-Besbre, La Chapelle-aux-Chasses, Langy, Le Bouchaud, Le Donjon, Le Pin, Le Veurdre, Lenax, Liernolles, Limoise, Loddes, Luneau, Lurcy-Lévis, Lusigny, Marigny, Mercy, Monétay-sur-Loire, Montaiguët-en-Forez, Montaigu-le-Blin, Montbeugny, Montcombroux-les-Mines, Montilly, Montoldre, Moulins, Neuilly-en-Donjon, Neuilly-le-Réal, Neure, Neuvy, Paray-le-Frésil, Pierrefitte-sur-Loire, Pouzy-Mésangy, -

Eléments Pour Servir À L'histoire Et À La Géographie Industrielles De La

Eléments pour servir à l’histoire et à la géographie industrielles de la Région Auvergne du début du XIXe siècle à nos jours Frédéric Ogé PRODIG UMR 8586 CNRS – 2, rue Valette – 75005 Paris Eléments pour servir à l’histoire et à la géographie industrielles de la Région Auvergne du début du XIXe siècle à nos jours Départements : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme Frédéric Ogé ©2015 Frédéric Ogé PRODIG CNRS Paris (France) ISBN : 979-10-92262-16-2 Sommaire________________________________________________________________________ Introduction _______________________________________________________________ 7 Département de l’Allier _____________________________________________________ 13 ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L’ALLIER _________________________________________________ 13 INVENTAIRE DE LA SERIE M ______________________________________________________________ 15 INVENTAIRE DE LA SERIE S _______________________________________________________________ 23 INVENTAIRE DE LA SERIE W ______________________________________________________________ 25 INVENTAIRE DE LA SERIE J _______________________________________________________________ 35 INVENTAIRE DE LA SERIE Fi _______________________________________________________________ 35 INVENTAIRE DES ARCHIVES COMMUNALES _________________________________________________ 36 Bibliographie __________________________________________________________________ 39 Département du Cantal _____________________________________________________ 51 ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU CANTAL _________________________________________________ -

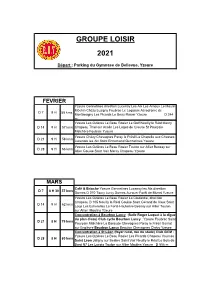

Groupe Loisir 2021.Pdf

GROUPE LOISIR 2021 Départ : Parking du Gymnase de Bellevue, Yzeure FEVRIER Yzeure Gennetines direction Lucenay Les Aix Les Arnoux Le Moulin Méchin Chézy Lusigny Foubrac Le Logiparc Aérodrome de D 7 9 H 55 kms Montbeugny Les Picards Le Beau Rosier Yzeure D 244 m Yzeure Les Ozières Le Beau Rosier Le Golf Neuilly le Réal Mercy D 14 9 H 57 kms Chapeau Thiel sur Acolin Les Loges de Creuse St Pourçain Malchère Foubrac Yzeure Yzeure Chézy Chevagnes Paray le Frésil La Chapelle aux Chasses D 21 9 H 58 kms Lucenaix les Aix Saint Ennemond Gennetines Yzeure Yzeure Les Ozières Le Beau Rosier Toulon sur Allier Bessay sur D 28 9 H 56 kms Allier Gouise Saint Voir Mercy Chapeau Yzeure MARS Café & Brioche Yzeure Gennetines Lucenay les Aix direction D 7 8 H 30 57 kms Dornes D 270 Toury Lurcy Dornes Aurouer Forêt de Munet Yzeure Yzeure Les Ozières Le Beau Rosier La Coulardie, direction Chapeau D 105 Neuilly le Réal Gouise Saint Gérand de Vaux Saint D 14 9 H 62 kms Loup Les Echerolles La Ferté Hauterive Bessay sur Allier Toulon sur Allier Moulins Yzeure Concentration à Bourbon Lancy (Salle Roger Luquet à la digue du plan d'eau) Club cyclo Bourbon Lancy : Yzeure Foubrac Saint D 21 8 H 79 kms Pourçain Malchère La Baraude Chevagnes Paray le Frésil Garnat sur Engièvre Bourbon Lancy Beaulon Chevagnes Chézy Yzeure Concentration à St Léon (foyer rural, rue du stade) Club GCM : Yzeure Les Ozières Le Beau Rosier Les Picards Chapeau Vaumas D 28 8 H 80 kms Saint Léon Jaligny sur Besbre Saint Voir Neuilly le Réal Le Bois de Bord N7 Les Lucots Toulon sur Allier Moulins -

LOGIPARC 03 Les Entreprises Arrivent !

LE EL V LE OU U N RM FO jNanv°ier2-m7 ars 2016 Le magazine d’information de moulins Communauté dossier LOGIPARC 03 Les entreprises arrivent ! www.agglo-moulins.fr POLITIQUES CONTRACTUELLES : de grands projets pour l'agglo FOIRE DE MOULINS : du 5 au 14 février LE SUPPLEMENT CULTURE : inclus dans votre magazine PORTES DE L' ALLIER : 3 lignes de bus Aléo L’agglo dans sommaire édito le rétro 10 dossier LOGIPARC 03 : les entreprises arrivent ! 2 000 000 agglo numérique accédez aux contenus d’euros multimédia et suivez La première pierre de l’entreprise C’est la somme que moulins Bosch à LOGIPARC 03 a été posée le Communauté peut mobiliser l'actu de moulins Communauté 15 octobre dernier par Thomas pour le territoire grâce à la Klabunde, directeur de l’usine Bosch sur votre smartphone. signature du « Contrat de Moulins-Yzeure, par auvergne + 2015-2018 ». l'entrepreneur auvergnat R3i, et par Pierre-André Périssol, Président de Moulins Communauté. Chers amis, De grands projets pour l’agglo 8 C’est avec gravité et pleine conscience des enjeux préservant l’équilibre commercial entre le nord, actuels que je vous adresse mes meilleurs vœux le sud et le cœur de l’agglo. pour cette année 2016 qui débute. Qu’elle soit 9 Moulins Communauté va de l’avant et se La Foire de Moulins 2016 synonyme de quiétude, de prospérité et de modernise en 2016. Dès à présent, votre réussite pour vous et votre entourage malgré @Camoulins agglomération met à votre disposition de toutes les vicissitudes de l’actualité nationale et Ensemble, 14 nouveaux outils d'information.