Oompierre- Sur-Besbre

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Dechets Menagers – Structuration Intercommunale

DECHETS MENAGERS – STRUCTURATION INTERCOMMUNALE Cette carte concerne les 320 communes du département de l’Allier et 8 communes des départements voisins mentionnées également dans le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Allier approuvé par Arrêté Préfectoral n°2786 du 17 juillet 2004. Seules 4 communes n’adhèrent pas à une structure intercommunale. Dernière mise à jour : avril 2008 – Source : DDAF03 – Service Ingénierie Eau et Appui Territorial STRUCTURATION INTER-COMMUNALE RELATIVE A LA GESTION DES DECHETS Com. de c. CHATEAU- LAMENAY- SUR-ALLIER du Bocage Sud SUR-LOIRE AMAZY Com. LE VEURDRE AZY-LE-VIF Com. de c. NEURE LURCY-LEVIS d'agglo. de Moulins en Bocage Bourbonnais Com. de c. VALIGNY GANNAY- AINAY-LE POUZY- SAINT- ARQUIAN SUR-LOIRE du Pays de Chevagne -CHATEAU MESANGY LEOPARDIN -D'AUGY LIMOISE ISLE-ET- AUROUER SAINT- ARCAY BARDAIS AUBIGNY VILLENEUVE- ENNEMOND COULEUVRE SUR-ALLIER SAINT-MARTIN SAINT- -DES-LAIS BONNET- LA CHAPELLE PARAY-LE -AUX-CHASSES LETELON TRONCAIS -FRESIL BRAIZE BAGNEUX FRANCHESSE COUZON GARNAT-SUR TREVOL URCAY -ENGIEVRE SAINT-PLAISIR GENNETINES CERILLY AGONGES CHEZY Com. de c. VITRAY MONTILLY CHEVAGNES BOULLERET du Val de Besbre AVERMES MEAULNE THENEUILLE BEAULON LE BRETHON BOURBON- L'ARCHAMBAULT SAINT-MENOUX MARIGNY LUSIGNY ARGENT-SUR-SAULDRE NEUVY Com. de c. MOULINS LE VILHAIN COULANDON du Pays d'Huriel YZEURE YGRANDE BLANCAFORT SAINT- AUTRY-ISSARDS DOMPIERRE VALLON- CAPRAIS LOUROUX- SAINT-AUBIN THIEL-SUR -SUR- EN- BOURBONNAIS BRESSOLLES MONTBEUGNY -LE-MONIAL -ACOLIN BESBRE -

5-Dompierre Sur Besbre

Direction de la citoyenneté et de la légalité Bureau des élections, de la réglementation générale et de l’appui à la délivrance des titres N° 2066 / 2020 ARRÊTÉ relatif à l’institution des bureaux de vote dans le canton de Dompierre sur Besbre La préfète de l’Allier Officier de la légion d’honneur Officier de l’ordre national du mérite Vu le code électoral, notamment l’article R.40 ; Vu le décret n° 2014-265 du 27 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l’Allier à compter de 2015 ; Vu le décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales et de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales Vu l’arrêté préfectoral n°2086/2019 du 27 août 2019 relatif à l’institution des bureaux de vote dans le département de l’Allier modifié par les arrêtés préfectoraux n°764/2020 du 13 mars 2020 et n°1444/2020 du 18 juin 2020 ; Vu les propositions formulées par les maires pour la délimitation de leurs bureaux de vote respectifs ; Sur proposition de la Secrétaire générale de la Préfecture ; ARRÊTE Article 1er : Les arrêtés préfectoraux susvisés sont abrogés et remplacés par le présent arrêté. Article 2 : Pour toutes les élections politiques qui se dérouleront à compter du 1er janvier 2021, les communes du canton de Dompierre sur Besbre auront leurs lieux de vote situés à : AVRILLY Bureau unique Salle des associations – le Bourg BEAULON Bureau unique Salle Marius Laloi – 2, rue de la Poste BOUCHAUD (LE) Bureau unique Mairie – le Bourg CHAPELLE-AUX- Bureau unique Salle polyvalente – le Bourg CHASSES (LA) CHASSENARD Bureau unique Mairie (salle de réunion) – Château de la Croix Préfecture de l’Allier 2 rue Michel de l’Hospital CS 31649 - 03016 MOULINS Cedex Tél. -

Communiqué De Presse

Moulins, le COMMUNIQUÉ DE PRESSE Moulins, le jeudi 10 octobre 2019 Maintien des mesures de restriction des usages de l’eau dans le département Les pluies des derniers jours sont restées sans impact significatif sur l’hydrologie de la plupart des cours d’eau du département. Le niveau des nappes reste également très bas. La situation la plus préoccupante concerne le bassin du Cher, où les réserves du barrage de Rochebut sont toujours à la baisse. Aucun débit entrant n’est observé. Sur les axes Allier et Loire, le manque de précipitation a conduit le préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne à abaisser à nouveau le débit d’objectif de soutien d’étiage à Gien en fin de semaine dernière. Les rares améliorations concernent les bassins de la Sioule qui repasse en vigilance, de la Besbre et du Sichon dont le niveau redescend en alerte renforcée. Sur les autres bassins versants non cités, la situation hydrologique reste inchangée par rapport au dernier arrêté n°2157bis/2019 du 09 septembre 2019. Ce nouvel arrêté de restriction des usages de l’eau, maintient donc des mesures de restriction jusqu’au 15 décembre 2019, en les adaptant à la période automnale. Il entre en vigueur à compter du vendredi 11 octobre 2019 à 11h00. L’arrêté préfectoral sera affiché en mairie, consultable sur le site www.allier.gouv.fr et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Les détails des restrictions sont précisés par bassin versant à l’arrêté publié et via une infographie également disponible sur le site de la préfecture. -

Etude Des Potentialités D'accueil Du Bassin De La Besbre Pour

ETUDE DES POTENTIALITES D’ACCUEIL DU BASSIN DE LA BESBRE VIS-A-VIS DES ESPECES MIGRATRICES Pierre Mesnier, Cédric Léon, Parouty Timothé et Aurore Baisez, 2011. LOGRAMI Etude des potentialités d’accueil du bassin de la Besbre vis-à-vis des espèces migratrices. Pierre Mesnier, Cédric Léon, Parouty Timothé et Aurore Baisez, 2011. LOGRAMI, 48 pages. 1 Table des matières INTRODUCTION................................................................................................................................................. 5 LE BASSIN VERSANT DE LA BESBRE .......................................................................................................... 6 1.1. CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES .......................................................................................................... 6 1.2. CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES ET GEOLOGIQUES .............................................................................. 6 1.3. ACTIVITE HUMAINE ...................................................................................................................................... 7 1.4. LES OUVRAGES HYDRAULIQUES SUR LE COURS DE LA BESBRE ..................................................................... 8 1.5. QUALITE DE L ’EAU ....................................................................................................................................... 8 1.6. PEUPLEMENTS PISCICOLES ........................................................................................................................... 8 LES MIGRATEURS -

SICTOM Nord Allier - Communiqué De Presse Ouverture Partielle Des Déchèteries

SICTOM Nord Allier - Communiqué de presse Ouverture partielle des déchèteries Le 15 avril 2020, les présidents des syndicats de collecte et de traitement des déchets de l’Allier : SICTOM Nord Allier, SICTOM Sud Allier, SICTOM de la Région Montluçonnaise, SICTOM de Cérilly et le Président de Vichy Communauté ont décidé d’adopter une politique commune sur l’ouverture partielle des déchèteries de l’Allier UNIQUEMENT pour l’apport de déchets verts à partir du jeudi 23 avril 2020. LES CONDITIONS D’ACCES AUX DECHETERIES DU SICTOM NORD ALLIER L’accès à la déchèterie ne pourra se faire que sur RENDEZ-VOUS et uniquement à l’heure qui sera communiquée lors de l’appel téléphonique. L’accès est réservé UNIQUEMENT aux PARTICULIERS, il est interdit aux professionnels et auto- entrepreneurs. UNIQUEMENT les DECHETS VERTS pourront être apportés. Les autres déchets n’ont plus la possibilité d’être traités pour le moment. Les usagers devront venir avec leurs propres outils : pelle, balai, etc. L’accueil aura lieu du lundi au vendredi de 8h30 à 13h uniquement dans les déchèteries ouvertes. 2 déchèteries seront ouvertes du lundi au vendredi de 8h30 à 13h, à partir du jeudi 23 avril 2020. Pour prendre rendez-vous un seul numéro : 04 70 46 99 87 Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 17h Aucune réservation possible par mail, inutile de laisser un message sur le répondeur, il ne sera pas pris en considération. Pour ce déplacement, il faudra cocher la case « Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité, y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au retrait d’espèces, dans des établissements dont les activités demeurent autorisées » sur votre attestation dérogatoire Les usagers qui se déplaceraient sur site sans avoir pris de rendez-vous s’exposent à une contravention de 135 € et ne seront pas acceptés. -

Cross 2020 Beaulon

WINCSSP2 IDEQUATION.COM 2019 (19.02A) CROSS 2020 - BEAULON RESIC RESULTAT DES EPREUVES INDIVIDUELLES CROSS COUNTRY Féminin Minime Nom, Prénom Equipe Performance Classement HELIE Aimée 5259 JSP - DOMPIERRE SUR BESBRE 11'06" 1 TERMIGNON Ismène 5247 JSP- BESSON 11'18" 2 DEMOSTHENIS Olivia 4888 ISP - BOURBON L'ARCHAMBAULT 11'22" 3 MASSON Yliana 5269 ISP -LE DONJON 11'33" 4 MACEL Margot 4667 ISP - ST GERMAIN DES FOSSES 12'45" 5 HOFFMAN Elina 5260 JSP - DOMPIERRE SUR BESBRE 13'09" 6 RIMBAULT Laure 4909 ISP -LE VEURDRE 13'18" 7 TOUZIN Manon 4910 ISP -LE VEURDRE 13'46" 8 BARRAL Maud 5239 ISP - BESSON 13'56" 9 MEHEE Briseis 5041 ISP -LE VEURDRE 13'58" 10 ROTATLouna 5246 ISP - BESSON 14'01" Il CORRIEZ Romane 5258 ISP - DOMPIERRE SUR BESBRE 14'12" 12 BOUCHET Lili-Marie 4657 ISP-ST GERMAIN DES FOSSES 14'29" 13 MARTIN Julie 4882 JSP - DOMPIERRE SUR BESBRE 14'35" 14 RUBANTEL Alicia 5261 ISP - DOMPIERRE SUR BESBRE 14'41" 15 BARBOSA Laura 5271 JSP- LA MONTAGNE BOURBONNAISE 15'00" 16 CHAMBAREAU Ruby 5278 JSP-HURIEL 15'16" 17 MICHY Léa 5280 JSP - HURIEL 15'26" 18 GOZE Aurélie 5279 JSP- HURIEL 15'46" 19 MEDHI Jade 5292 JSP - MONTMARAULT 15'51" 20 GIRARD Lucie 5268 JSP -LE DONJON 16'11" 21 ABAY Sélia 5238 JSP- BESSON 16'22" 22 LALLIER-PERRIN Samuella 5037 JSP - LE VEURDRE 16'35" 23 BLONDE AU Clara 5234 JSP - MONTMARAULT 16'41" 24 CORNELLE Constance 5024 ISP - SOUVIGNY 17'04" 25 LEBARSE Maïlis 5270 ISP - LA MONTAGNE BOURBONNAISE 18'29" 26 FRADY Alya 5215 JSP - NEUILLY LE REAL 18'36" 27 CHAPOTOT Lola 5212 JSP - NEUILLY LE REAL 18'37" 28 OUAHOB Anissa 5220 JSP -

Une Balade Entre Allier Et Saône-Et-Loire

Dompierre-sur-Besbre / Auvergne-Rhône-Alpes / Allier / Auvergne-Rhône-Alpes Dompierre-sur-Besbre ÉTAPE 8 - SÉMUR-EN-BRIONNAIS KM 112 ÉTAPE 2 - BOURBON-LANCY KM 20 Une balade entre Allier et L’un des plus beaux Villages de France, Collégiale Village de caractère, thermes, casino, bords du St-Hilaire,ancien château Saône-et-Loire plan d’eau du Breuil ÉTAPE 9 - MARCIGNY KM 117 KM 36 3h - 200 km ÉTAPE 3 - NEUVY-GRANDCHAMP Centre d’art contemporain, musée de la tour du Musée du machinisme agricole Partez à la découverte des espaces naturels, de la ri- moulin chesse du patrimoine culturel et des grands sites tou- ÉTAPE 4 - PERRECY-LES-FORGES KM 59 ristiques des départements de l’Allier et de la Saône- Eglises Saint Pierre et Saint Benoit et-Loire ! ÉTAPE 5 - GÉNELARD KM 63 Musée de la ligne de démarcation ÉTAPE 6 : UNE PAUSE ? CHAROLLES KM 81 La petite Venise Charolaise est une halte ver- Lapalisse doyante au coeur d’un riche terroir, connu pour son « bien-vivre ». ÉTAPE 10 : UNE PAUSE ? Dompierre-sur-Besbre Ce Village étape est réputée pour son patri- moine historique, sa manufacture de faïence, LAPALISSE KM 165 sa qualité de vie et sa gastronomie avec le fa- VILLAGE ÉTAPE DE DÉPART C’est en empruntant la Nationale 7, mythique meux bœuf charolais ! route des vacances chantée par Charles Tre- TOUS COMMERCES DOMPIERRE-SUR-BESBRE KM 0 net, que vous arrivez au Village étape de La- Doté de 3 vastes espaces verts et fleuris, que palisse. sont « la Roseraie », « le Jardin inondable » et Le château de Lapalisse et le parc floral sont le « Parc des Percières », le Village étape de à visiter tout en savourant les «lapalissades», Dompierre est propice à la balade et la dé- gourmandises locales, qui raviront vos pa- tente. -

Communes Et Altitudes Valables Des Prévisions Par Territoires Allier

Communes et altitudes valables des prévisions par territoires Allier (03) Pays de Lévis/Bocage Bourbonnais -> altitude >200 et 500m Agonges, Ainay-le-Château, Autry-Issards, Bourbon-l'Archambault, Braize, Buxières-les-Mines, Cérilly, Château-sur-Allier, Châtel-de-Neuvre, Châtillon, Couleuvre, Couzon, Cressanges, Deux-Chaises, Franchesse, Gipcy, Hérisson, Isle-et-Bardais, Le Brethon, Le Montet, Le Veurdre, Le Vilhain, Lételon, Limoise, Louroux-Bourbonnais, Lurcy-Lévis, Meaulne-Vitray, Meillard, Meillers, Neure, Noyant- d'Allier, Pouzy-Mésangy, Rocles, Saint-Aubin-le-Monial, Saint-Bonnet-Tronçais, Saint-Caprais, Saint- Hilaire, Saint-Léopardin-d'Augy, Saint-Menoux, Saint-Plaisir, Saint-Sornin, Theneuille, Treban, Tronget, Urçay, Valigny, Vieure, Ygrande Moulins et sa région/Entr'Allier Besbre et Loire -> altitude >200 et 500m Aubigny, Aurouër, Avermes, Avrilly, Bagneux, Beaulon, Bessay-sur-Allier, Besson, Boucé, Bresnay, Bressolles, Chapeau, Château-sur-Allier, Châtelperron, Chavroches, Chemilly, Chevagnes, Chézy, Cindré, Coulandon, Couzon, Créchy, Diou, Dompierre-sur-Besbre, Dornes, Gannay-sur-Loire, Garnat- sur-Engièvre, Gennetines, Gouise, Jaligny-sur-Besbre, La Chapelle-aux-Chasses, Langy, Le Bouchaud, Le Donjon, Le Pin, Le Veurdre, Lenax, Liernolles, Limoise, Loddes, Luneau, Lurcy-Lévis, Lusigny, Marigny, Mercy, Monétay-sur-Loire, Montaiguët-en-Forez, Montaigu-le-Blin, Montbeugny, Montcombroux-les-Mines, Montilly, Montoldre, Moulins, Neuilly-en-Donjon, Neuilly-le-Réal, Neure, Neuvy, Paray-le-Frésil, Pierrefitte-sur-Loire, Pouzy-Mésangy, -

Sectorisation Des Colleges Du Departement De L'allier

DSDEN de l'Allier mars-17 SECTORISATION DES COLLEGES DU DEPARTEMENT DE L'ALLIER Commune de résidence Collège de secteur ABREST Vichy Célestins AGONGES Bourbon l'Archambault AINAY LE CHATEAU Cérilly ANDELAROCHE Lapalisse ARCHIGNAT Huriel ARFEUILLES Lapalisse ARPHEUILLES ST PRIEST Marcillat en Combrailles ARRONNES Le Mayet de Montagne AUBIGNY Moulins A.Beaujeu AUDES Vallon en Sully AUROUER Moulins A.Beaujeu AUTRY ISSARDS Bourbon l'Archambault AVERMES Moulins Ch.Péguy AVRILLY Marcigny (Saône et Loire) BAGNEUX Moulins A.Beaujeu BARBERIER Bellenaves BARRAIS-BUSSOLLES Lapalisse BAYET St Pourçain sur Sioule BEAULON Dompierre sur Besbre BEAUNE D'ALLIER Montmarault BEGUES Gannat BELLENAVES Bellenaves BELLERIVE/ALLIER Bellerive Sur Allier BERT Le Donjon BESSAY/ALLIER Moulins E.Guillaumin BESSON Moulins E.Guillaumin BEZENET Doyet BILLEZOIS Lapalisse BILLY St Germain des Fossés BIOZAT Gannat BIZENEUILLE Cosne d'Allier BLOMARD Montmarault BOST Cusset BOUCE Varennes sur Allier BOUCHAUD (Le) Le Donjon BOURBON L'ARCH. Bourbon l'Archambault BRAIZE Cérilly BRANSAT St Pourçain sur Sioule BRESNAY Moulins E.Guillaumin BRESSOLLES Moulins A.Beaujeu BRETHON (Le) Cérilly BREUIL (Le) Lapalisse BROUT VERNET Gannat BRUGHEAS Bellerive Sur Allier BUSSET St Yorre BUXIERES LES MINES Cosne d'Allier CELLE (La) Commentry CERILLY Cérilly CESSET St Pourçain sur Sioule CHABANNE (La) Le Mayet de Montagne CHAMBERAT Huriel CHAMBLET Commentry CHANTELLE Bellenaves CHAPEAU Jaligny sur Besbre CHAPELAUDE (La) Huriel CHAPELLE (La) Le Mayet de Montagne CHAPELLE AUX CH. (La) Moulins -

Eléments Pour Servir À L'histoire Et À La Géographie Industrielles De La

Eléments pour servir à l’histoire et à la géographie industrielles de la Région Auvergne du début du XIXe siècle à nos jours Frédéric Ogé PRODIG UMR 8586 CNRS – 2, rue Valette – 75005 Paris Eléments pour servir à l’histoire et à la géographie industrielles de la Région Auvergne du début du XIXe siècle à nos jours Départements : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme Frédéric Ogé ©2015 Frédéric Ogé PRODIG CNRS Paris (France) ISBN : 979-10-92262-16-2 Sommaire________________________________________________________________________ Introduction _______________________________________________________________ 7 Département de l’Allier _____________________________________________________ 13 ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L’ALLIER _________________________________________________ 13 INVENTAIRE DE LA SERIE M ______________________________________________________________ 15 INVENTAIRE DE LA SERIE S _______________________________________________________________ 23 INVENTAIRE DE LA SERIE W ______________________________________________________________ 25 INVENTAIRE DE LA SERIE J _______________________________________________________________ 35 INVENTAIRE DE LA SERIE Fi _______________________________________________________________ 35 INVENTAIRE DES ARCHIVES COMMUNALES _________________________________________________ 36 Bibliographie __________________________________________________________________ 39 Département du Cantal _____________________________________________________ 51 ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU CANTAL _________________________________________________ -

Liste Des Experts Fonciers De L'allier

CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES EXPERTS FONCIERS ET AGRICOLES DE L’ALLIER Profession réglementée : art L.171 et suivants du Code Rural Liste des Experts titulaires 2019 publiée par le CNEFAF (Conseil National des Experts Fonciers, Agricoles et Forestiers, www.cnefaf.fr) * GEOFFROY Dominique * PHILIP Jean MEMBRES TITULAIRES : Les Grands Gateliers Pouzieux *DENIER d’Aprigny Bertrand 03130 Le DONJON 03190 HERISSON La Maladrerie * ANDRE Roland Tél :06.07.30.62.87 Tél: 04.70.06.61.08 03500 St Pourçain sur Sioule Clémentel, 7 rue des 4 Saisons [email protected] Mob: 06 67 05 12 46 Tél: 06 43 11 73 78 63310 SAINT CLEMENT DE REGNAT [email protected] [email protected] Tél : 04.70.58.94.66 * GRAPTON Denis [email protected] 3, chemin du Château *ROUDILLON Louis-Alexis Pierre de FREMONT 18200 Saint Georges de Poisieux Le Lac aux Moines Le Grand Baignerault * BEAUSSARON Bruno Tél : 06.80.32.08.01 03250 - Le Mayet de Montagne 03360 St Bonnet de Tronçais La Maison Neuve [email protected] Tel : 04.70.59.71.52 Tél: 06.75.93.28.72 03800 GANNAT Fax : 04.70.59.37.36 [email protected] Tél/Fax: 04.70.90.33.01 *JAMES Denis [email protected] Mob.:06.87.11.37.09 Les Niagnes *FRESSANGES (de) Charles-Etienne [email protected] 03330 COUTANSOUZES les Bonins TEISSEDRE—DELOUCHE Odile tel :04.70.90.47.20 03230 GANNAY SUR LOIRE * BERTHON Michel 6 rue St Barthélémy Mob:06.65.25.95.39 Mob : 06.29.67.18.72 15 route de St Pourçain 03500 CESSET [email protected] [email protected] -

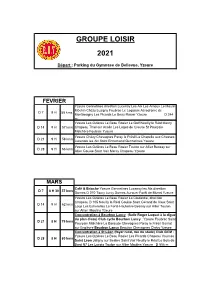

Groupe Loisir 2021.Pdf

GROUPE LOISIR 2021 Départ : Parking du Gymnase de Bellevue, Yzeure FEVRIER Yzeure Gennetines direction Lucenay Les Aix Les Arnoux Le Moulin Méchin Chézy Lusigny Foubrac Le Logiparc Aérodrome de D 7 9 H 55 kms Montbeugny Les Picards Le Beau Rosier Yzeure D 244 m Yzeure Les Ozières Le Beau Rosier Le Golf Neuilly le Réal Mercy D 14 9 H 57 kms Chapeau Thiel sur Acolin Les Loges de Creuse St Pourçain Malchère Foubrac Yzeure Yzeure Chézy Chevagnes Paray le Frésil La Chapelle aux Chasses D 21 9 H 58 kms Lucenaix les Aix Saint Ennemond Gennetines Yzeure Yzeure Les Ozières Le Beau Rosier Toulon sur Allier Bessay sur D 28 9 H 56 kms Allier Gouise Saint Voir Mercy Chapeau Yzeure MARS Café & Brioche Yzeure Gennetines Lucenay les Aix direction D 7 8 H 30 57 kms Dornes D 270 Toury Lurcy Dornes Aurouer Forêt de Munet Yzeure Yzeure Les Ozières Le Beau Rosier La Coulardie, direction Chapeau D 105 Neuilly le Réal Gouise Saint Gérand de Vaux Saint D 14 9 H 62 kms Loup Les Echerolles La Ferté Hauterive Bessay sur Allier Toulon sur Allier Moulins Yzeure Concentration à Bourbon Lancy (Salle Roger Luquet à la digue du plan d'eau) Club cyclo Bourbon Lancy : Yzeure Foubrac Saint D 21 8 H 79 kms Pourçain Malchère La Baraude Chevagnes Paray le Frésil Garnat sur Engièvre Bourbon Lancy Beaulon Chevagnes Chézy Yzeure Concentration à St Léon (foyer rural, rue du stade) Club GCM : Yzeure Les Ozières Le Beau Rosier Les Picards Chapeau Vaumas D 28 8 H 80 kms Saint Léon Jaligny sur Besbre Saint Voir Neuilly le Réal Le Bois de Bord N7 Les Lucots Toulon sur Allier Moulins