02 Relazione Geologica Generale

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Sportello Lavoro Ambito Territoriale Alto E Basso Pavese

SPORTELLO LAVORO AMBITO TERRITORIALE ALTO E BASSO PAVESE PIANO DI ZONA - COMUNE CAPOFILA SIZIANO ALBUZZANO, BADIA PAVESE, BASCAPÈ, BATTUDA, BELGIOIOSO, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORNASCO, CASORATE PRIMO, CERANOVA, CERTOSA DI PAVIA, CHIGNOLO PO, COPIANO, CORTEOLONA E GENZONE, COSTA DE’ NOBILI, CURA CARPIGNANO, FILIGHERA, GERENZAGO, GIUSSAGO, INVERNO E MONTELEONE, LANDRIANO, LARDIRAGO, LINAROLO, MAGHERNO, MARCIGNAGO, MARZANO, MIRADOLO TERME, MONTICELLI PAVESE, PIEVE PORTO MORONE, ROGNANO, RONCARO, SANTA CRISTINA E BISSONE, SANT’ALESSIO CON VIALONE, SAN ZENONE, SPESSA, TORRE D’ARESE, TORRE DE’ NEGRI, TORREVECCHIA PIA, TROVO, TRIVOLZIO, VALLE SALIMBENE, VELLEZZO BELLINI, VIDIGULFO, VILLANTERIO, VISTARINO, ZECCONE E ZERBO. Lo sportello lavoro è attivo presso i Comuni di: Albuzzano, Bascapè, Belgioioso, Bornasco, Casorate Primo, Certosa di Pavia, Chignolo Po, Copiano, Corteolona e Genzone, Cura Carpignano, Giussago, Landriano, Linarolo, Monticelli Pavese, Santa Cristina e Bissone, Sant’Alessio con Vialone, Siziano, Torre D’Arese, Torrevecchia Pia, Valle Salimbene, Vellezzo Bellini, Vidigulfo. Il servizio si occupa di fornire gratuitamente ai cittadini del Distretto tutte le informazioni necessarie in tema di occupazione e di formazione, con la priorità di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per informazioni e per prenotare un appuntamento scrivere all'indirizzo mail: [email protected] BOLLETTINO OFFERTE DI LAVORO DEL 15/02/2021 Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere. Azienda di Zeccone Cerca: GIOVANE ELETTRICISTA/FALEGNAME La figura dovrà occuparsi di impianti elettrici e/o allestimenti su imbarcazioni. Requisiti: preferibilmente con attestato professionale ma non indispensabile anche prima esperienza voglia di fare e di imparare Si offre o STAGE o contratto a TEMPO DETERMINATO a seconda dell'esperienza. -

Bollettino Lavoro Distretto 08.03.2021

COMUNE DI COSTA DE' NOBILI - Prot 0000607 del 21/03/2021 Tit VII Cl 15 Fasc 0 SPORTELLO LAVORO AMBITO TERRITORIALE ALTO E BASSO PAVESE PIANO DI ZONA - COMUNE CAPOFILA SIZIANO ALBUZZANO, BADIA PAVESE, BASCAPÈ, BATTUDA, BELGIOIOSO, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORNASCO, CASORATE PRIMO, CERANOVA, CERTOSA DI PAVIA, CHIGNOLO PO, COPIANO, CORTEOLONA E GENZONE, COSTA DE’ NOBILI, CURA CARPIGNANO, FILIGHERA, GERENZAGO, GIUSSAGO, INVERNO E MONTELEONE, LANDRIANO, LARDIRAGO, LINAROLO, MAGHERNO, MARCIGNAGO, MARZANO, MIRADOLO TERME, MONTICELLI PAVESE, PIEVE PORTO MORONE, ROGNANO, RONCARO, SANTA CRISTINA E BISSONE, SANT’ALESSIO CON VIALONE, SAN ZENONE, SPESSA, TORRE D’ARESE, TORRE DE’ NEGRI, TORREVECCHIA PIA, TROVO, TRIVOLZIO, VALLE SALIMBENE, VELLEZZO BELLINI, VIDIGULFO, VILLANTERIO, VISTARINO, ZECCONE E ZERBO. Lo sportello lavoro è attivo presso i Comuni di: Albuzzano, Bascapè, Belgioioso, Bornasco, Casorate Primo, Certosa di Pavia, Chignolo Po, Copiano, Corteolona e Genzone, Cura Carpignano, Giussago, Landriano, Linarolo, Monticelli Pavese, Santa Cristina e Bissone, Sant’Alessio con Vialone, Siziano, Torre D’Arese, Torrevecchia Pia, Valle Salimbene, Vellezzo Bellini, Vidigulfo. Il servizio si occupa di fornire gratuitamente ai cittadini del Distretto tutte le informazioni necessarie in tema di occupazione e di formazione, con la priorità di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per informazioni e per prenotare un appuntamento scrivere all'indirizzo mail: [email protected] BOLLETTINO OFFERTE DI LAVORO DEL 08/03/2021 Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere. Azienda di Casorate Primo (PV) Cerca: DISEGNATORE MECCANICO/PROGETTISTA La risorsa si occuperà di gestione documentazione tecnica di prodotti come Distinta Base, disegni, progettazione e definizione particolari meccanici ed assiemi. -

Per Le Scuole Di Pavia

Autoguidovie ti accompagna a scuola a Pavia Per raggiungere le scuole nel comune di Pavia con il trasporto pubblico extraurbano è attivo il nuovo serevizio a prenotazione BUS2SCHOOL Maggiori informazioni sul sito Dove non è disponibile BUS2SCHOOL, il comune di Pavia è comunque collegato ai comuni elencati dalle seguenti linee: Linee per Pavia Comuni serviti Vernate > Rosate > Calvignasco > Bubbiano > Casorate Primo > Trovo > Besate > Motta 92 Visconti > Bereguardo > Trivolzio > Torre d’Isola > Pavia Binasco > Lacchiarella > Giussago > Certosa di 93 Pavia > Borgarello > Pavia Milano > Opera > Locate di Triulzi > Bascapè > Carpiano > Landriano > Vidigulfo > Ceranova 94 > Bornasco > Lardirago > Sant’Alesssio con Vialone > San Genesio ed Uniti > Pavia Castel San Giovanni > Stradella > Broni > 95 Albaredo Arnaboldi > Mezzanino > Pavia > Certosa di Pavia > Casarile > Binasco > Milano Zerbo > San Zenone al Po > Spessa > Torre 96 de’ Negri > Belgioioso > Linarolo > Valle Salimbene > Pavia Borgo Priolo > Montebello della Battaglia > Casteggio > Robecco Pavese > Bressana 101 Bottarone > Cava Manara > San Martino Siccomario > Pavia Gropello > Garlasco > Zerbolò > Villanova 105 d’Ardenghi > Carbonara al Ticino > San Martino Siccomario > Pavia Dorno > Garlasco > Gropello Cairoli > 108 Carbonara al Ticino > Villanova d’Ardenghi > San Martino Siccomario > Pavia Vigevano > Gambolò > Borgo San Siro > Garlasco > Tromello > Gropello Cairoli > 110 Villanova d’Ardenghi > Carbonara al Ticino > San Martino Siccomario > Pavia Voghera > Pizzale > Cervesina > -

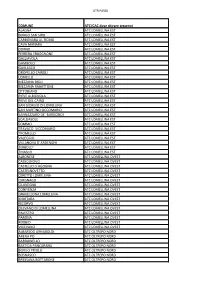

Denominazione E Ragione Sociale Sede Legale Sede

SEDE SECONDARIA CON DATA PRESENTAZIONE STORICO E RICHIESTE DI RINNOVO DENOMINAZIONE E RAGIONE CODICE FISCALE PARTITA STATO DELLA SCADENZA SEDE LEGALE RAPPRESENTANZA STABILE IN ISTANZA DI ISCRIZIONE O ATTIVITA' PER CUI E' RICHIESTA L'ISCRIZIONE IN ISTRUTTORIA (*BDNA=banca dati SOCIALE IVA PRATICA ISCRIZIONE ITALIA DI RINNOVO nazionale antimafia) TRASPORTO DI MATERIALI A DISCARICA CONTO TERZI - 27100 Pavia, Via ESTRAZIONE, FORNITURA E TRASPORTO DI TERRA E 5 M AUTOTRASPORTI S.R.L. 01483150189 02/11/2018 ISCRITTA 14/02/2020 Sagliona n. 240 MATERIALI INERTI- NOLLI A CALDO - AUTOTRASPORTO PER CONTO TERZI Parona Lomellina, via ABONECO RECYCLING S.R.L. 02194460180 25/09/2018 ISCRITTA 06/03/2020 TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTO TERZI S.S. km.35 SNC TRASPORTO MATERIALI A DISCARICA CONTO TERZI - Parona Lomellina, Strada TRASPORTO, ANCHE TRANSFRONTALIERO E ABONECO S.R.L. 01280780188 15/01/2019 ISCRITTA 07/03/2020 Statale 494 Km 35 s.n.c. SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTO TERZI - NOLI A CALDO - AUTOTRASPORTO CONTO TERZI 27043 Broni, via A. da In corso istruttoria per rinnovo ACHILLE GIANCARLO CHLGCR65D16B201P 30/10/2019 IN AGGIORNAMENTO AUTOTRASPORTO PER CONTO TERZI Giussano n. 46 iscrizione Ferrera Eerbognone, TRASPORTO, ANCHE TRANSFRONTALIERO E ACTA S.R.L. 02386550186 15/05/2019 ISCRITTA 09/07/2020 Cascina Gallona snc SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTO TERZI Pieve del Cairo, Via ESTRAZIONE,FORNITURA E TRASPORTO DI TERRA E AEP COSTRUZIONI S.R.L 12053840158 30/04/2018 ISCRITTA 10/05/2020 RINNOVO CON BDNA Guasca n.1 MATERIALI INERTI - NOLI A CALDO ESTRAZIONE, FORNITURA E TRASPORTO TERRA E Mezzana Bigli, Via SCADUTA MATERIALI INERTI - CONFEZIONAMENTO FORNITURA E AGEST COSTRUZIONI S.R.L. -

COMUNE ATC/CAC Dove Ritirare Tesserini ALAGNA ATC

UTR PAVIA COMUNE ATC/CAC dove ritirare tesserini ALAGNA ATC LOMELLINA EST BORGO SAN SIRO ATC LOMELLINA EST CARBONARA AL TICINO ATC LOMELLINA EST CAVA MANARA ATC LOMELLINA EST DORNO ATC LOMELLINA EST FERRERA ERBOGNONE ATC LOMELLINA EST GALLIAVOLA ATC LOMELLINA EST GAMBOLO` ATC LOMELLINA EST GARLASCO ATC LOMELLINA EST GROPELLO CAIROLI ATC LOMELLINA EST LOMELLO ATC LOMELLINA EST MEZZANA BIGLI ATC LOMELLINA EST MEZZANA RABATTONE ATC LOMELLINA EST OTTOBIANO ATC LOMELLINA EST PIEVE ALBIGNOLA ATC LOMELLINA EST PIEVE DEL CAIRO ATC LOMELLINA EST SAN GIORGIO DI LOMELLINA ATC LOMELLINA EST SAN MARTINO SICCOMARIO ATC LOMELLINA EST SANNAZZARO DE` BURGONDI ATC LOMELLINA EST SCALDASOLE ATC LOMELLINA EST SOMMO ATC LOMELLINA EST TRAVACO` SICCOMARIO ATC LOMELLINA EST TROMELLO ATC LOMELLINA EST VALEGGIO ATC LOMELLINA EST VILLANOVA D`ARDENGHI ATC LOMELLINA EST ZERBOLO` ATC LOMELLINA EST ZINASCO ATC LOMELLINA EST ALBONESE ATC LOMELLINA OVEST CASSOLNOVO ATC LOMELLINA OVEST CASTELLO D`AGOGNA ATC LOMELLINA OVEST CASTELNOVETTO ATC LOMELLINA OVEST CERETTO LOMELLINA ATC LOMELLINA OVEST CERGNAGO ATC LOMELLINA OVEST CILAVEGNA ATC LOMELLINA OVEST CONFIENZA ATC LOMELLINA OVEST GRAVELLONA LOMELLINA ATC LOMELLINA OVEST MORTARA ATC LOMELLINA OVEST NICORVO ATC LOMELLINA OVEST OLEVANO DI LOMELLINA ATC LOMELLINA OVEST PALESTRO ATC LOMELLINA OVEST PARONA ATC LOMELLINA OVEST ROBBIO ATC LOMELLINA OVEST VIGEVANO ATC LOMELLINA OVEST ALBAREDO ARNABOLDI ATC OLTREPO NORD ARENA PO ATC OLTREPO NORD BARBIANELLO ATC OLTREPO NORD BASTIDA PANCARANA ATC OLTREPO NORD BORGO PRIOLO ATC OLTREPO -

Orari E Percorsi Della Linea Bus

Orari e mappe della linea bus 173 173 Bascape' Giretta (Campo Sportivo) Visualizza In Una Pagina Web La linea bus 173 (Bascape' Giretta (Campo Sportivo)) ha 7 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Bascape' Giretta (Campo Sportivo): 07:45 - 17:30 (2) Marzano Roma (Posta): 13:50 - 19:00 (3) Marzano Spirago - Bergamaschi/Borgo: 11:50 (4) Pavia Autostazione: 05:45 - 16:00 (5) Torre D'Arese Marzano/Maria: 13:50 - 14:30 (6) Torrevecchia Pia Vigonzone - Lombardia/Manzoni: 13:50 (7) Vistarino Roma (Cimitero): 13:50 - 14:30 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus 173 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus 173 Direzione: Bascape' Giretta (Campo Sportivo) Orari della linea bus 173 49 fermate Orari di partenza verso Bascape' Giretta (Campo VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA Sportivo): lunedì 07:45 - 17:30 Pavia Autostazione martedì 07:45 - 17:30 25 Via Trieste, Pavia mercoledì 07:45 - 17:30 Pavia Matteotti/Petrarca 26 Viale Giacomo Matteotti, Pavia giovedì 07:45 - 17:30 Pavia Bligny/Morosi venerdì 07:45 - 17:30 16 Via Giovanni Morosi, Pavia sabato 07:45 - 17:30 Pavia Campari/S.Giovannino domenica Non in servizio 38a Via Camillo Campari, Pavia Pavia Campari/Villa Eleonora 86 Viale Lodi, Pavia Informazioni sulla linea bus 173 Pavia Lodi/Ponzio (Zona Commerciale) Direzione: Bascape' Giretta (Campo Sportivo) Fermate: 49 Pavia Fossarmato/Trovamala Durata del tragitto: 82 min 5 Via Fossarmato, Pavia La linea in sintesi: Pavia Autostazione, Pavia Matteotti/Petrarca, Pavia Bligny/Morosi, Pavia Pavia -

Commission Implementing Decision (Eu) 2017

22.11.2017 EN Official Journal of the European Union L 306/31 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2017/2175 of 21 November 2017 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2017/247 on protective measures in relation to outbreaks of the highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2017) 7835) (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Council Directive 89/662/EEC of 11 December 1989 concerning veterinary checks in intra- Community trade with a view to the completion of the internal market (1), and in particular Article 9(4) thereof, Having regard to Council Directive 90/425/EEC of 26 June 1990 concerning veterinary and zootechnical checks applicable in intra-Community trade in certain live animals and products with a view to the completion of the internal market (2), and in particular Article 10(4) thereof, Whereas: (1) Commission Implementing Decision (EU) 2017/247 (3) was adopted following outbreaks of highly pathogenic avian influenza of subtype H5 in a number of Member States (‘the concerned Member States’), and the establishment of protection and surveillance zones by the competent authority of the concerned Member States in accordance with Article 16(1) of Council Directive 2005/94/EC (4). (2) Implementing Decision (EU) 2017/247 provides that the protection and surveillance zones established by the competent authorities of the concerned Member States in accordance with Directive 2005/94/EC are to comprise at least the areas listed as protection and surveillance zones in the Annex to that Implementing Decision. -

PROGETTO GRUPPI DI CAMMINO Regione Lombardia Gruppo ATS Pavia

PROGETTO GRUPPI DI CAMMINO Regione Lombardia gruppo ATS Pavia Progetto avviato nell'anno 2017 - Ultimo anno di attività : 2019 Abstract Obiettivo generale I Gruppi di cammino rappresentano una opportunità organizzata per aumentare il livello di attività fisica nella popolazione (indicazioni OMS) e contrastare la sedentarietà. Il loro obiettivo è quindi quello di contribuire alla prevenzione delle cronicità, promuovere la cultura di uno stile di vita attivo e sostenere contestualmente fattori di salute psico-sociali individuali e collettivi. Analisi di contesto I dati dello studio PASSI (2011-2014), evidenziano comportamenti a rischio negli stili di vita: il 15% dei pavesi è sedentario ed il 40% svolge comunque attività fisica in quantità inferiore a quanto raccomandato. Il 40% dei pavesi è in eccesso ponderale: il 27% è in sovrappeso e il 13% è obeso.La promozione delle attività è avvenuta attraverso lo strumento dei Gruppi di Cammino conseguendo un confortante dato di adesione. Peculiarità dell'esperienza pavese dei Gruppi di cammino è la rapida diffusione nel territorio, la prevalenza di adesione di comuni di piccola e media dimensione, la trasversalità degli attori coinvolti (amministrazioni, associazioni di volontariato, società ed enti sportivi, aziende sanitarie, Medici di Famiglia) e la mancanza di un costo di avvio e di mantenimento rispetto a quanto avviene in altre esperienze regionali ed italiane. La percezione delle Amministrazioni e della popolazione dei comuni che hanno aderito all'iniziativa è di aver guadagnato un vero e proprio servizio sanitario - che eroga una prestazione sanitaria a costo zero - presso il proprio comune non soggetto ad eventuali tagli dovuti alla necessità del contenimento della spesa sanitaria senza ulteriori aggravio di costi a carico dell'ente locale: una scelta semplice ed efficace nel cambiamento delle nostre abitudini, previene il fattore rischio sovrappeso/obesità. -

2013 – 2014 Isu Bocconi Application Requirements and Regulations

2013 – 2014 ISU BOCCONI APPLICATION REQUIREMENTS AND REGULATIONS - ISU Bocconi Scholarships - Integrations for internships and international programs - Canteen Service Translation of the final ISU Bocconi Application Requirements and Regulations Published on 30 July 2013 In case of discrepancies between the Italian text and the English translation, the Italian text prevails. CONTENTS CHAPTER I – PAGE 3 Art. 1 Benefits for the right to study – PAGE 3 Art. 2 Financial status verification and veracity of economic information provided (Italian D.P.R. 445/2000, article 71) – PAGE 3 Art. 3 Information on the use of personal information and the rights of the declarant – PAGE 3 CHAPTER II - ISU BOCCONI SCHOLARSHIPS – PAGE 4 Art.1 – Recipients of assistance – PAGE 4 Art. 2 – Duration of assistance granted – PAGE 4 Art. 3 – Number of scholarships – PAGE 5 Art. 4 – Total scholarship amounts – PAGE 5 Art. 4.1 – Brackets for I.S.E.E./I.S.E.E.U. values – PAGE 5 Art. 4.2 – Place of origin – PAGE 6 Art. 4.3 – Scholarship amounts – PAGE 6 Art. 5 – General Application Conditions – PAGE 7 Art. 6 – Students with Disabilities – PAGE 7 Art. 7 – Merit requirements – PAGE 8 Art. 7.1 – Bachelor and/or Combined Bachelor and Master of Science programs – PAGE 8 Art. 7.2 – Master of Science programs – PAGE 9 Art. 7.3 – PhD programs – PAGE 9 Art. 8 – Bonuses for meeting merit requirements – PAGE 10 Art. 9 – Requirements regarding economic conditions – PAGE 10 Art. 9.1 – Criteria for accessing assistance: Indicator of university equivalent assets situation (I.S.P.E./I.S.P.E.U.) and indicator of university equivalent financial situation (I.S.E.E./I.S.E.E.U.) – PAGE 10 Art. -

Soggetti Erogatori Accreditati Ambito Territoriale Di Riferimento 18.05.2021.Pdf

VOUCHER - SOGGETTI EROGATORI ACCREDITATI AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO Ambito Territoriale ove il soggetto erogatore accreditato è disponibile ad erogare le prestazioni Provinciale Territoriale Distrettuale Comunale TIPOLOGIA PRESTAZIONI RSA Pii Istituti Unificati Belgioioso 1 Belgioioso Corteolona ADI, ADI COVID E UCP DOM 0382 - 960445 II. AA. RR. (S. Margherita - Pertusati -G. Emiliani) 2 Pavia Pavia ADI E ADI COVID 0382 - 3811 Associazione Pavese per la Cura del Dolore Bastida de' Dossi, Casei Gerola, Codevilla, Corana, Cornale, "Lino Sartori" Pavese Broni 3 Godiasco(Salice Terme), Retorbido, Rivanazzano, Silvano ADI E UCP DOM Pavia Lomellina Casteggio Pietra, Torrazza Coste, Voghera, 0382 - 304781 Godiasco, Fortunago, Montesegale, Rocca Susella, Rivanazzano, Ponte Nizza, Val di Nizza, Cecima, Bagnaria, RSA Casa di Riposo Varni Agnetti Retorbido, Codevilla, Torrazza Coste, Voghera, Lungavilla, 4 Godiasco ADI Varzi, Casteggio, Cervesina, Montebello della B., Casei Gerola; 0383 - 940650 Cornale; Casatisma; Corvino San Quirico; Castelletto di B.; Silvano Pietra; Bressana Bottarone; AZ. SPECIALE MULTISERVIZI VIGEVANO 5 Vigevano Vigevano ADI 0381 - 23709 Bagnaria, Borgo Priolo, Brallo di P., Canevino, Cecima, RSA Casa di Riposo Varzi Fortunago, Godiasco, Golferenzo, Menconico, Montesegale, 6 Varzi Ponte Nizza, Rivanazzano, Rocca Susella, Romagnese, Ruino, ADI 0383 - 544811 S. Margherita Staff., Val di Nizza, Valverde, Varzi, Volpara, Zavattarello; Bastida Pancarana, Pancarana RSA Fondazione Cella Broni Voghera, Bastida de Dossi, Casei -

Orari E Percorsi Della Linea Bus

Orari e mappe della linea bus 155 155 Belgioioso XX Settembre/Ghinaglia Visualizza In Una Pagina Web La linea bus 155 (Belgioioso XX Settembre/Ghinaglia) ha 3 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Belgioioso XX Settembre/Ghinaglia: 06:55 - 18:55 (2) Copiano Ponti/Giovanni Xxiii/Roma: 19:55 (3) Milano Famagosta M2 - Autostazione: 04:50 - 16:55 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus 155 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus 155 Direzione: Belgioioso XX Settembre/Ghinaglia Orari della linea bus 155 56 fermate Orari di partenza verso Belgioioso XX VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA Settembre/Ghinaglia: lunedì 06:55 - 18:55 Milano Famagosta M2 - Autostazione martedì 06:55 - 18:55 Milano Cermenate/Montegani mercoledì 06:55 - 18:55 Milano Cermenate/Volvino giovedì 06:55 - 18:55 68 Viale Giovanni da Cermenate, Milano venerdì 06:55 - 18:55 Milano Vigentino - Ripamonti sabato 06:55 - 18:55 Via Giuseppe Ripamonti, Milano domenica Non in servizio Milano Ripamonti/Macconago (Ieo) Via Giuseppe Ripamonti, Noverasco - Sporting Mirasole Milano Ripamonti, 514 Informazioni sulla linea bus 155 Milano Ripamonti/Quintosole Direzione: Belgioioso XX Settembre/Ghinaglia Fermate: 56 Milano Ripamonti/Camporgnago Durata del tragitto: 86 min La linea in sintesi: Milano Famagosta M2 - Opera Noverasco - Ss412, 1 Autostazione, Milano Cermenate/Montegani, Milano Cermenate/Volvino, Milano Vigentino - Ripamonti, Opera Berlinguer/Cervi Milano Ripamonti/Macconago (Ieo), Milano Ripamonti, 514, Milano Ripamonti/Quintosole, -

Commuter Municipalities

Attachment E - List of COMMUTER MUNICIPALITIES “COMMUTER MUNICIPALITIES” FOR COURSES HELD IN PAVIA ALAGNA ALBAREDO ARNABOLDI ALBUZZANO ARENA PO ASSAGO BARBIANELLO BASTIDA PANCARANA BATTUDA BELGIOIOSO BESATE BINASCO BORGO SAN SIRO BORNASCO BRESSANA BOTTARONE BRONI BUBBIANO BUCCINASCO LUNGAVILLA CALVIGNASCO CAMPOSPINOSO CASANOVA LONATI CASARILE CASATISMA CASORATE PRIMO CASSINA DE’ PECCHI CASTEGGIO CASTELLETTO DI BRANDUZZO CASTEL SAN GIOVANNI CERANOVA CERNUSCO S/NAVIGLIO CERRO AL LAMBRO CERVESINA CHIGNOLO PO COLOGNO MONZESE COPIANO CORNEGLIANO LAUDENSE CORSICO CORTEOLONA DORNO FERRERA ERBOGNONE FILIGHERA GAMBOLO’ GARLASCO GENZONE GIUSSAGO GRAFFIGNANA GROPELLO CAIROLI SIZIANO INVERNO E MONTELEONE LACCHIARELLA LANDRIANO LARDIRAGO LOCATE DI TRIULZI LOMELLO MAGHERNO MARZANO MEDIGLIA MELEGNANO MEZZANA RABATTONE MEZZANINO MILANO TAVAZZANO C/VILLAVESCO MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA MONTESCANO MONZA MORTARA MOTTA VISCONTI NICORVO NOVIGLIO OPERA PIEVE FISSIRAGA OSPEDALETTO LODIGIANO PANCARANA PANTIGLIATE PESCHIERA BORROMEO PIEVE EMANUELE PIEVE ALBIGNOLA PIEVE PORTO MORONE PINAROLO PO PIZZALE PONTECURONE REDAVALLE ROBECCO PAVESE RONCARO ROZZANO SAN CIPRIANO PO SAN COLOMBANO AL LAMBRO SAN DONATO MILANESE SAN GIULIANO MILANESE SANNAZZARO DE’ BURGONDI SANTA CRISTINA E BISSONE SANTA GIULETTA SANT’ANGELO LODIGIANO SAN ZENONE AL PO SCALDASOLE SECUGNAGO SEGRATE SESTO SAN GIOVANNI SOMMO SORDIO SPESSA PO STRADELLA TORRAZZA COSTE TORRE D’ARESE TORRE DE’ NEGRI TORREVECCHIA PIA TORRICELLA VERZATE TORTONA TRIVOLZIO TROMELLO TROVO VELLEZZO BELLINI VERRUA PO VIDIGULFO