L'agglomération D'ault

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

1 Sous-Préfecture D'abbeville

AD SOMME Sous-préfecture d'Abbeville. - Administration générale (sous-série 103W). La sous-série 103W comprend essentiellement des dossiers thématiques, des dossiers de contrôle des communes et des dossiers de subvention d'équipement, ainsi que quelques dossiers relatifs à l'Occupation. 1926 - 1968 Support : 289 articles Langue et écriture : Documents écrits en langues française et allemande. Administration générale et économie Administration de l'arrondissement (dossiers par année) 103W5 Dossiers de l'année 1940. - Administration générale. 1940 103W16 Dossiers de l'année 1940. - Circulation, cartes d'identité. Fonds de chômage. Contributions indirectes. Districts militaires. Etrangers. Hospices d'Abbeville. Hospice de Saint-Riquier. Hospice de Rue. Hospice de Saint-Valery-sur-Somme. Interdictions de séjour. Secours aux anciens militaires. Secours aux victimes civiles de la guerre 1939-1945. Sous-préfecture, personnel, traitements. Syndicats intercommunaux. Tabacs. Dossiers sur les communes du canton d'Abbeville-Sud (Bray-lès-Mareuil, Cambron, Eaucourt-sur-Somme, Epagne-Epagnette, Mareuil-Caubert), et communes du canton de Nouvion-en-Ponthieu. Sous-dossiers par ordre alphabétique des matières 1940 103W154 Dossiers de l'année 1941. - Administration, objets divers. Aliénés. Agents voyers et cantonniers. Agriculture. Associations sportives, courses de chevaux. Assistance publique. 1941 103W156 Dossiers de l'année 1941. - Bâtiments départementaux, casernes de gendarmerie, palais de justice, prisons. Chambre de commerce, tribunaux de commerce. Chemins vicinaux. Collèges, bourses. Contributions directes. Contributions indirectes. Douanes. 1941 103W180 Dossiers de l'année 1941. - Enregistrement. Etat civil, sépultures militaires. Etrangers. Fêtes et cérémonies publiques, 14 Juillet. Hospices d'Abbeville. Hospice de Crécy. Hospice de Saint-Riquier. Hospice de Rue. Hospice de Saint-Valery-sur-Somme. -

Ligne 2 MERS LES BAINS - FRIVILLE ESC

Ligne 2 Départ MERS LES BAINS LE TREPORT EU SAINT QUENTIN LAMOTTE AULT Arrivée FRIAUCOURT ALLENAY BETHENCOURT SUR MER TULLY FRIVILLE ESCARBOTIN WOINCOURT FRESSENNEVILLE MERS LES BAINS MERS NIBAS (SAUCOURT) VALINES LE TREPORT FRANLEU ACHEUX EN VIMEU MIANNAY (PETIT MIANNAY) EU MIANNAY CAMBRON SAINT QUENTIN LAMOTTE ABBEVILLE AULT FRIAUCOURT ALLENAY BETHENCOURT SUR MER LES BAINS - FRIVILLE ESC. - ABBEVILLE TULLY FRIVILLE ESCARBOTIN Tarif A Tarif B Tarif C WOINCOURT FRESSENNEVILLE NIBAS (SAUCOURT) VALINES FRANLEU ACHEUX EN VIMEU MIANNAY (PETIT MIANNAY) MIANNAY CAMBRON ABBEVILLE Conseils de lecture 1. Trouvez la ligne correspondant à votre commune de départ 2. Trouvez la colonne correspondant à votre commune d'arrivée 3. A l'intersection des 2, identifiez la zone tarifaire à laquelle correspond votre trajet 4. Référez-vous à la page suivante pour connaître le tarif correspondant TARIFS trans’80 1. Identifiez la zone tarifaire de votre trajet zone A , pour un trajet court ; zone B , pour un trajet moyen ; zone C , pour un trajet long. ] Référez-vous à la grille tarifaire en première page 2. Référez-vous à la catégorie d’âge qui vous intéresse Enfant de moins de 3 ans : GRATUIT Les enfants de cet âge doivent être accompagnés d’un adulte pour prendre les cars du réseau. Enfant de 3 à 12 ans Ticket à Billet Carnet de 5 Abonnement Abonnement Zone l’unité Aller/Retour tickets hebdomadaire mensuel A 0,75€ 1,35€ 3,20€ 5,65€ 19,80€ B 1,50€ 2,70€ 6,40€ 11,25€ 39,60€ C 2€ 3,60€ 8,50€ 15€ 52,80€ Jeune de 12 à 25 ans Services à Ticket à Billet Carnet de -

Le Tréport / Mers

LE TRÉPORT / MERS AULT DESTINATION CRIEL-SUR-MER EU GAMACHES LE TRÉPORT MERS-LES-BAINS DU NAUTISMEGUIDE 2020 A B C D E BAIEB A IE D E Bain de nature Envie de bouger S O MMM M E LL AA Plagelage Activités nautiques SS 1 OO 1 M M MM EE Site naturel Piscineiscine Parc / Jardin Casino Cayeux-sur-Mer Saint-Valéry-sur-Somme En savoir plus DD 940 940 Savoir-faire Artisan d’’art PlusPlus BeauxBeaux DétoursDétours DD 102 102 2 Patrimoine et culture Labels recommandés Château visitable Tourismeisme etet handicaphandicap Chapelle / Église Station Verte DD 2 2 M Musée DD 940 940 Hautebut EE Woignarue 3 H Onival C N Ault A Ault M M Bel-Air Friaucourt LeLe Bois S O MMM ME de Cise Allenay de Cise D 19 19 Friville- LaLa Croix Escarbotin Saint-Quentin-la-Motte- D 925 Croix-au-Bailly Mers-les-Bains Cité Mers-les-Bains La Chaussée Notre-Dame La Chaussée de Picardie D 9925 4 de Picardie Gros Le Tréport JacquesJacques Le Tréport D 1991 D 1015 1015 55 DD 2 2 Eu Oust-Marest Mesnil-Val M Marest Dargnies Ponts- LaLa Bassée Flocques et-Marais Criel-Plage Bouvaincourt- Étalondes M sur-Bresle Embreville 0 440 Buigny- 99 D lès-Gamacheslès-Gamaches 5 Beauchamps 99225 D Saint-Pierre- Saint-Pierre- Beauchamps DD 48 48 5 Criel sur MerMer en-Val InchevilleIncheville L L A B A B BB AA RR Saint-Rémy- S EE S SS SS LL DD E EE Boscrocourt E Boscrocourt D 22 22 1 1 FF DD 22 22 33 OO 11 RR 44 ÊÊ TT DD O M Toureville-sur-Eu A Touffreville-sur-Eu Monchy sur Eu N I Baromesnil Monchy sur Eu I A L Longroy L EE D ’ Gamaches L ’ EE U Gamaches 6 L ’ U 9936 ’YY D ÈÈ RR EE SS DD 16 16 -

Messes Secteur Vimeu-Bresle

MESSES SECTEUR VIMEU-BRESLE DU 23 NOVEMBRE AU 22 MARS 2020 DATE SAMEDI 18H30 DIMANCHE 9H30 DIMANCHE 11H00 MERS GAMACHES FRESSENNEVILLE 23 et 24 novembre FRIVILLE- CAYEUX SAINT-VALERY ESCARBOTIN GAMACHES FRESSENNEVILLE MERS 30 nov -1er décembre FRIVILLE- CAYEUX SAINT-VALERY ESCARBOTIN FRESSENNEVILLE GAMACHES MERS 7 et 8 décembre FRIVILLE- CAYEUX SAINT-VALERY ESCARBOTIN FRESSENNEVILLE GAMACHES MERS 14 et 15 décembre FRIVILLE- CAYEUX SAINT-VALERY ESCARBOTIN MERS FRESSENNEVILLE GAMACHES 21 et 22 décembre FRIVILLE- CAYEUX SAINT-VALERY ESCARBOTIN 17H 30 : FRESSENNEVILLE 17H30 : CAYEUX 10H30 : MERS 24 et 25 décembre 18H : FRIVILLE-ESCARBOTIN 11H : PENDE Fête de NOËL 19H30 : GAMACHES 11H : VAUDRICOURT 20H :SAINT-VALERY MERS GAMACHES FRESSENNEVILLE 28 et 29 décembre FRIVILLE- CAYEUX SAINT-VALERY ESCARBOTIN 10H30 : SAINT-VALERY 1er janvier 2020 10H30 : FRESSENNEVILLE (salle paroissiale Jean-Paul II) GAMACHES FEUQUIERES MERS 4 et 5 janvier 2020 FRIVILLE- ESTREBOEUF SAINT-VALERY ESCARBOTIN CHEPY GAMACHES MERS 11 et 12 janvier FRIVILLE- CAYEUX SAINT-VALERY ESCARBOTIN MENESLIES GAMACHES MERS 18 et 19 janvier FRIVILLE- CAYEUX SAINT-VALERY ESCARBOTIN MERS FEUQUIERES INCHEVILLE 25 et 26 janvier FRIVILLE- CAYEUX SAINT-VALERY ESCARBOTIN GAMACHES DARGNIES MERS 1er et 2 février FRIVILLE- ARREST SAINT-VALERY ESCARBOTIN GAMACHES CHEPY MERS 8 et 9 février FRIVILLE- CAYEUX SAINT-VALERY ESCARBOTIN MENESLIES GAMACHES MERS 15 et 16 février FRIVILLE- CAYEUX SAINT-VALERY ESCARBOTIN MERS FEUQUIERES GAMACHES 22 et 23 février FRIVILLE- CAYEUX SAINT-VALERY ESCARBOTIN 26 -

1081W SDIS (Service Départemental De Protection Contre L'incendie)

DÉPARTEMENT DE LA SOMME CONSEIL DÉPARTEMENTAL ARCHIVES DÉPARTEMENTALES FONDS DE LA PRÉFECTURE DE LA SOMME 1ère Division – 2e Bureau _______ Service départemental de protection contre l'incendie 1873-1984 Répertoire numérique détaillé 1081 W réalisé par Inès GUERIN, Attachée d'administration, Morgan MAZURIER, conditionnement, sous le contrôle scientifique de Arnaud ESPEL, Attaché de conservation du patrimoine, et sous la direction de Elise BOURGEOIS, Conservatrice du patrimoine, directrice adjointe Amiens, 2018 Sommaire Introduction page 3 Présentation du versement Intérêt historique du versement Communicabilité Bibliographie et sources complémentaires page 6 Répertoire numérique détaillé page 12 Administration générale Fonctionnement Finances page 13 Personnel Dossiers techniques page 14 Sécurité Centres de secours municipaux page 31 Table de concordance page 33 - 2 - INTRODUCTION PRÉSENTATION DU VERSEMENT Le versement 1081W a été réalisé le 18 octobre 1984 par le service de secours et d'incendie de la Préfecture de la Somme. Ce service est devenu aujourd’hui le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), financé en majorité par le Conseil départemental. La description des liasses et la rédaction du bordereau de versement initial résultent d’un récolement succinct opéré par les agents des Archives départementales lors de l’arrivée des documents. Composé à l’origine de 571 articles et de 48 mètres linéaires puis réduit à 7 mètres linéaires après classement et élimination des doublons, ce versement a fait l'objet d'un premier tri en 1997 donnant lieu à l'élimination de 403 articles (achat de matériel, médaille d'honneur, financement d’événements, examen d'aptitude, allocation de vétérans, rapport d'opération, contrats d'assurance, fiches de renseignements sur le personnel, pièces financières). -

702 Mers Les Bains – Friville Escarbotin – Abbeville Horaires Valables Du 2 Sept

702 MERS LES BAINS – FRIVILLE ESCARBOTIN – ABBEVILLE HORAIRES VALABLES DU 2 SEPT. 2019 AU 3 JUIL. 2020 PERIODE SCOLAIRE (HORS PETITES VACANCES) Jours de circulation > LMmJVS LMmJV LMmJV LMmJVS LMmJV mJS LMmJV LMmJVS 02116 02131 02132 02117 02133 02531 02631 02632 EU Place d'Amiens (1) 1 07:00 1 EU Lycée Anguier (1) 2 07:02 2 EU Champ de Mars (1) 3 07:05 3 LE TREPORT Carrefour Ampères (1) 4 07:10 4 LE TREPORT Terrasses (1) 5 07:15 5 LE TREPORT Hôtel de Ville (1) 6 07:22 6 LE TREPORT Gare SNCF (1) 7 07:25 7 MERS LES BAINS Prairie (1) 8 07:27 8 MERS LES BAINS Verrerie (1) 9 07:30 9 MERS LES BAINS Zone commerciale Auchan (1) 10 07:32 11:30 12:50 18:30 10 MERS LES BAINS Prairie (1) 11 06:08 I 08:08 11:35 12:55 18:33 11 LE TREPORT Gare SNCF (1) 12 06:09 I 08:09 11:37 12:57 18:35 12 LE TREPORT Hôtel de Ville (1) 13 06:11 I 08:11 11:40 13:00 18:38 13 EU Champ de Mars (1) 14 06:16 I 08:18 11:46 13:06 18:10 18:43 14 EU Lycée Anguier (1) 15 06:20 I 08:22 11:49 13:09 18:13 18:46 15 EU Place d'Amiens (1) 16 06:22 I 08:25 11:52 13:12 18:20 18:48 16 SAINT QUENTIN LAMOTTE Place Nationale 17 06:26 I 08:29 11:57 13:17 18:25 18:53 17 AULT Place de Gaulle 18 06:30 I 08:34 12:02 13:22 18:30 18:58 18 AULT Bellevue 19 06:32 I 08:37 12:04 13:24 18:32 19:00 19 FRIAUCOURT Rue d'Ault 20 06:34 I 08:39 12:06 13:26 18:34 19:02 20 ALLENAY Rue d'Ault 21 06:35 I 08:40 12:07 13:27 18:36 19:04 21 BETHENCOURT SUR MER La Place 22 06:37 I 08:44 12:10 13:30 18:38 19:06 22 TULLY Rue Jean Catelas 23 06:39 I 08:46 12:12 13:32 18:41 19:09 23 FRIVILLE ESCARBOTIN Place Beauval 24 -

MOUVEMENT 2013 2 Phase

- MOUVEMENT 2013 2nde phase - SNUipp – FSU Somme De Fressenneville à Woincourt Pour accéder à la commune recherchée, tapez CTRL+F Rappel : dans le barème 2013, la note et son éventuel correctif sont divisés par 2 Le mouvement, pas le Bottin ! Pour le SNUipp – FSU, le rôle des élus du personnel est bien sûr de veiller au respect des règles et de l’équité, mais aussi d’en rendre compte à la profession dans la transparence. C’est pourquoi, pour ce qui concerne le mouvement, depuis 1997 nous publions les barèmes des collègues nommés, à l’instar de ce qui se pratique dans la quasi-totalité des départements. Ce faisant, nous assurons la transparence indispensable tout en respectant la confidentialité, notamment de la note (divisée par 2 depuis deux ans), puisque de nombreux autres éléments constituent le barème : correctif au-delà de trois ans, bonifications, points de stabilité, d’expérience professionnelle (direction, IPEMF, …), de ZEP, validation de services antérieurs s’ajoutant à l’AGS, …etc. à tel point que rares sont les collègues qui connaissent précisément le leur ! Mais nous ne nous contentons pas de cela, nous donnons également toutes les précisions nécessaires à une véritable compréhension et vérification de la justesse des opérations, notamment pour la 2nde phase (type d’affectation, …etc.), autant d’éléments sans lesquels, à notre sens, cette liste ne serait en fait qu’une sorte de Bottin des enseignants du département et n’aurait donc pas sa place sur un site syndical. Pour bien comprendre : NOM PRENOM (TYPE DE POSTE TEMPS DE -

SIP.Implantationlogements.RECTO+

LISTES DES COMMUNES RATTACHÉES AUX AGENCES IMPLANTATION Amiens Bords de Somme Logt Type DES LOGEMENTS Amiens (Voir carte au verso) 6642 1 à 6 Dreuil-les-Amiens 3 4 / 5 DANS LA SOMME, L’OISE ET L’AISNE WWW.SIPIMMO.COM Littoral Plaine Picardie Logt Type Abbeville 237 1 à 5 TÉL. 03 22 80 4000 Ailly-le-Haut-Clocher 5 3 / 4 Fort-Mahon Ailly-sur-Somme 84 2 à 5 Ailly sur Noye 49 1 à 5 Airaines 166 1 à 5 Ault 23 2 à 5 Beaucamps-le-Vieux 32 4 / 5 Bertangles 6 3 à 5 Le Crotoy Beauchamps 15 3 / 4 Grouches- Bermesnil 8 3 / 5 Luchuel Berteaucourt-les-Dames 28 3 à 5 Saint-Valery- Cayeux- sur-Somme Bettencourt-Saint-Ouen 12 3 / 4 sur-Mer Bouvaincourt-sur-Bresle 11 4 / 5 Estrébœuf Doullens Canaples 6 3 / 4 Vauchelles- Cayeux-sur-Mer 21 1 à 3 Amiens. Agence communication SIP - - 01/2021 Crédits photos : Friville- les-Quesnoy Ault Escarbotin Miraumont Chépy 15 4 / 5 Ailly-le- Domart- Beauval Tully Abbeville Haut-Clocher en-Ponthieu Conty 18 2 Mers- Woincourt Valines les-Bains Chépy Canaples Domart-en-Ponthieu 11 2 à 5 www.sebcom.fr Saint-Léger- Bouvaincourt- Feuquières- les-Domart Estrébœuf 1 4 en-Vimeu Pont-Remy Berteaucourt- sur-Bresle L’Étoile les-Dames Etelfay 15 1 à 3 Beauchamps Bettencourt- Sailly-Saillisel Ferrières 5 2 à 4 Saint-Ouen Vignacourt Albert Hallencourt Flixecourt Villers-Bocage Feuquières-en-Vimeu 25 2 à 5 Gamaches Moislains Bertangles Airaines Méaulte Flixecourt 296 2 à 6 Poulainville Trois Vallées Logt Type Fort Mahon 31 1 à 4 Picquigny Saint- Roisel Sauveur Péronne Albert 342 1 à 5 Friville-Escarbotin 93 3 à 5 Ailly-sur-Somme Allonville -

CAJ Du Vimeu Caj.Cc-Vimeu.Fr

Un transport est mis en place CAJ du Vimeu chaque jour, dans chaque commune de la CCV en autocar et en mini bus, retrouvez les horaires de passage sur le site de la communauté caj.cc-vimeu.fr de Communes : www.cc-vimeu.fr et sur notre page . Facebook. Le port du masque est obligatoire dans les transports. La CCV ne fournit pas les masques et se donne le droit de refuser l’accès en cas ne non respect. La caisse d’allocation familiale de la Somme fi- nance la CCV pour le transport des jeunes sur le lieu d’accueil. Souhaitez-vous que votre enfant bénéficie de la navette: Oui Non Les jeunes sont accueillis dans l’un des 2 gymnases en fonction de la commune de résidence : Accueil Gymnase de Friville : car n°1 ; Ochancourt, Nibas, Bourseville, Tully, Béthencourt sur mer, Méneslies, Yzengremer et Woincourt. Accueil Gymnase de Feuquières en Vimeu : car n°2 ; Fressenneville, Valines, Chépy, Acheux en Vimeu, Tours en Vimeu, Courcelles et Aigneville. En minibus pour les communes les plus éloignées : Miannay, Limercourt... Fait à …………………………………………… Le …………………………………………… Signature du responsable légal Pour plus d’informations sur les activités proposées : CENTRE ANIMATION JEUNESSE DU VIMEU Vous pouvez contacter les responsables du 170 Bis Rue du Général Leclerc Sandrine Têtu ) 06.30.52.51.46 80130 Friville-Escarbotin Christophe Haussoulier 06.3.52.51.55 Tel : 03.22.30.68.87 [email protected] ou écrire à [email protected] IPNS Programme du 6 au Tarifs à la semaine 31 juillet 2020 Nom du Jeune : CCV CCV Hors Hors CCV Hors CCV ……………………………………………………….. -

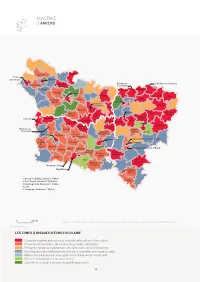

Académie D'amiens

ACADÉMIE D’AMIENS Doullens Nouvion Friville- Escarbotin Abbeville Bohain-en- Moyenneville Domart-en- Le Nouvion-en-Thiérache Ponthieu Vermandois SOMME Le Catelet Wassigny Picquigny Amiens Péronne La Capelle Hirson Corbie Saint- Guise Molliens- 1 Dreuil Quentin Rosières- 2 en-Santerre Vervins Ham Moreuil Ailly-sur- Tergnier Rozoy-sur- Marle Serre Noye Roye Crécy-sur- Formerie Grandvilliers La Serre Montdidier Guiscard Fère Breteuil Chauny Maignelay- Sissonne Montigny Noyon Laon Marseille-en- Froissy Anizy-le- Beauvaisis Ribécourt- Château AISNE Dreslincourt Beauvais Nivillers St-Just- en-Chaussée 5 Soissons-Nord hors S. (Partiel) Le Compiègne Coudray- Clermont Soissons St- Germer Auneuil Soissons-Sud hors S. (Partiel) Noailles Mouy Liancourt Pont-St- Maxence Villers- 3 Crépy-en- Cotterêts 4 Valois Méru OISE Fère-en- Tardenois Nanteuil-le- Neuilly-en-Thelle Haudouin Montataire Château- Thierry 1. Amiens 7e (Sud-Ouest) hors A. (Partiel) Charly 2. Saint-Quentin-Sud hors St-Q. (Partiel) 3. Creil-Nogent-sur-Oise hors C. (Partiel) 4. Creil 5. Compiègne-Nord hors C. (Partiel) km 0 0 20 Km20 Source : INSEE, RP 2011, Revenus fi scaux localisés. Calcul et cartographie : Céreq - ESO CNRS, Caen. LES ZONES À RISQUES D’ÉCHEC SCOLAIRE Cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain Disparités de conditions de vie dans les grandes périphéries Précarité économique plutôt dans des communes de taille moyenne Qualifi cation industrielle traditionnelle dans les petites communes rurales Milieu rural isolé, de tourisme saisonnier et d’économie présentielle Sécurité économique et soutien culturel Garantie de l’emploi à niveaux de qualifi cation variés 32 Rue Crécy-en- Ponthieu Doullens St-Valery- Bernaville Friville- sur-Somme Abbeville Escarbotin 1 2 Ault Domart-en- Bohain-en- Le Nouvion-en-Thiérache Ponthieu Vermandois Gamaches Combles Le Wassigny Picquigny Amiens Roisel Catelet Bray-sur- La Capelle Hirson Somme Péronne Abbeville-Sud Oisemont 3 Corbie Saint- Guise hors A. -

Guide Du Nautisme 2021

Le Tréport Mers AULT l CRIEL-SUR-MER l EU l GAMACHES l LE TRÉPORT l MERS-LES-BAINS Guide du Nautisme 2021 Horaires de marées p. 39 A B C D E BAIEB A IE D E Bain de nature Envie de bouger S O MMM M E LL AA Plagelage Activités nautiques SS 1 OO 1 M M MM EE Site naturel Piscineiscine Parc / Jardin Casino Cayeux-sur-Mer Saint-Valéry-sur-Somme En savoir plus DD 940 940 Savoir-faire Artisan d’’art PlusPlus BeauxBeaux DétoursDétours DD 102 102 2 Patrimoine et culture Labels recommandés Château visitable Tourismeisme etet handicaphandicap Chapelle / Église Station Verte DD 2 2 M Musée DD 940 940 Hautebut EE Woignarue 3 H Onival C N Ault A Ault M M Bel-Air Friaucourt LeLe Bois S O MMM ME de Cise Allenay de Cise D 19 19 Friville- LaLa Croix Escarbotin Saint-Quentin-la-Motte- D 925 Croix-au-Bailly Mers-les-Bains Cité Mers-les-Bains La Chaussée Notre-Dame La Chaussée de Picardie D 9925 4 de Picardie Gros Le Tréport JacquesJacques Le Tréport D 1991 D 1015 1015 55 DD 2 2 Eu Oust-Marest Mesnil-Val M Marest Dargnies Ponts- LaLa Bassée Flocques et-Marais Criel-Plage Bouvaincourt- Étalondes M sur-Bresle Embreville 0 440 Buigny- 99 D lès-Gamacheslès-Gamaches 5 Beauchamps 99225 D Saint-Pierre- Saint-Pierre- Beauchamps DD 48 48 5 Criel sur MerMer en-Val InchevilleIncheville L L A B A B BB AA RR Saint-Rémy- S EE S SS SS LL DD E EE Boscrocourt E Boscrocourt D 22 22 1 1 FF DD 22 22 33 OO 11 RR 44 ÊÊ TT DD O M Toureville-sur-Eu A Touffreville-sur-Eu Monchy sur Eu N I Baromesnil Monchy sur Eu I A L Longroy L EE D ’ Gamaches L ’ EE U Gamaches 6 L ’ U 9936 ’YY D -

Woincourt – Abbeville Horaires Valables Du 2 Sept

703 GAMACHES – WOINCOURT – ABBEVILLE HORAIRES VALABLES DU 2 SEPT. 2019 AU 3 JUIL. 2020 PETITES PERIODE SCOLAIRE VACANCES Jours de circulation LMmJV mS V mS 03131 03531 03631 03546 GAMACHES Place du Maréchal Leclerc 06:45 13:25 13:00 GAMACHES Collège Louis Jouvet 06:47 13:27 17:15 13:02 BEAUCHAMPS Sucrerie 06:51 I I I BEAUCHAMPS Place du Général Leclerc 06:53 13:33 I 13:08 DARGNIES Place 06:57 13:37 I 13:12 WOINCOURT Place de la Mairie 07:00 13:40 I 13:15 FRIVILLE ESCARBOTIN Lycée du Vimeu 07:05 I MAISNIERES Centre 17:20 TOURS EN VIMEU Centre 17:25 TOEUFLES (ROGEANT) Village 17:30 MOYENNEVILLE Eglise 17:35 ABBEVILLE Gare SNCF (1) 17:45 Train à destination d'Amiens (*) 17:51 ABBEVILLE Cité Scolaire 17:50 Jours de circulation : L " Lundi ; M " Mardi ; m " Mercredi ; J " Jeudi ; V " Vendredi ; S " Samedi ; D " Dimanche Attention : Les cars ne circulent pas les jours fériés (lundi de Pentecôte compris) Correspondance entre services trans'80 A FRIVILLE ESC., à 7:05, correspondance avec la ligne 702 en direction d'ABBEVILLE A WOINCOURT, à 13:40 et 13:15, correspondance avec la ligne 702 en direction d'ABBEVILLE A WOINCOURT, à 11:15, correspondance avec la ligne 702 en direction de MERS LES BAINS (1) : L'usager demandera l'arrêt au conducteur dès la montée (*) : Les horaires et jours de circulation des trains sont à vérifier sur ter.sncf.com/hauts-de-france 703 ABBEVILLE - WOINCOURT - GAMACHES HORAIRES VALABLES DU 2 AU 15 SEPT.