Rapport De Présentation Commune De SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Bulletin Municipal N° 30/2017

P R I M A R E T T E BULLETIN MUNICIPAL [email protected] http://www.primarette.fr n° -2017 SOMMAIRE Le mot du Maire. Déjà décembre… Page 1 : Couverture. 2016 est déjà sur le point de tirer sa Pages 2 et 3 : Le mot du Maire. révérence. Le temps passe décidément très Pages 4 à 10 : Décisions et délibérations du vite, surtout quand, vous êtes accaparés par Conseil Municipal en 2016. la gestion et l’organisation de la vie que ce Page 10 : Etat Civil 2016. soit, à titre personnel ou, comme vos élus, Page 11 : Compte administratif 2015. pour les besoins de la commune et par tous Page 12 : Budget communal 2016. ces moments qui rythment notre quotidien à Page 13 : Hypothèses 2016. tous. Année qui n'aura pas été simple pour un Page 14 : Urbanisme. bon nombre d'entre nous... Page 15 : Travaux 2016 et Cimetière. Page 16 : Agriculture/environnement/CCAS Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai écrit dans plusieurs infos Fleurissement. mairie, mais la situation économique et sociale demeure Page 17 : 2017 : Année de recensement. préoccupante... et la crise touche toutes les corporations ou Pages 18 à 20 : Infos générales. presque sur notre territoire. A cela s’ajoutent les menaces Page 20 : le beau geste du FCC. terroristes, qui même dans nos petites communes nous obligent à Pages 21 et 22 : L'école communale. être vigilants et respectueux des consignes nationales au risque Pages 23 et 24 : Animations en 2016. parfois de vous surprendre. Page 25 : Troc à Prim' - le Livre d'Or 2016, restera pour Primarette comme une année très animée : Page 26 : le SOU des écoles dans des domaines divers et, c’est ce qui est fédérateur, pour Page 27 : les Fils d'Argent intéresser le plus grand nombre d’entre vous mais également des Page 28 : L'A.A.D.P. -

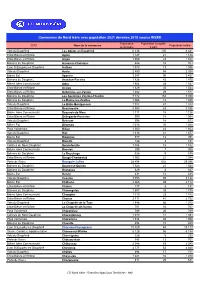

Communes Du Nord Isère Avec Population 2021 Données 2018 Source INSEE

Communes du Nord Isère avec population 2021 données 2018 source INSEE Population Population comptée EPCI Nom de la commune Population totale municipale à part Vals du Dauphiné Les Abrets en Dauphiné 6 336 105 6 441 Entre Bièvre et Rhône Agnin 1 127 21 1 148 Entre Bièvre et Rhône Anjou 1 009 23 1 032 Balcons du Dauphiné Annoisin-Chatelans 686 18 704 Lyon St Exupéry en Dauphiné Anthon 1 073 13 1 086 Vals du Dauphiné Aoste 2 880 54 2 934 Bièvre Est Apprieu 3 347 90 3 437 Balcons du Dauphiné Arandon-Passins 1 828 42 1 870 Bièvre Isère Communauté Artas 1 804 38 1 842 Entre Bièvre et Rhône Assieu 1 529 35 1 564 Entre Bièvre et Rhône Auberives-sur-Varèze 1 482 29 1 511 Balcons du Dauphiné Les Avenières Veyrins-Thuellin 7 772 158 7 930 Balcons du Dauphiné La Balme-les-Grottes 1 068 12 1 080 Vals du Dauphiné La Bâtie-Montgascon 1 932 41 1 973 Entre Bièvre et Rhône Beaurepaire 4 953 83 5 036 Bièvre Isère Communauté Beauvoir-de-Marc 1 111 15 1 126 Entre Bièvre et Rhône Bellegarde-Poussieu 990 14 1 004 Vals du Dauphiné Belmont 598 14 612 Bièvre Est Bévenais 1 015 20 1 035 Pays Voironnais Bilieu 1 560 43 1 603 Vals du Dauphiné Biol 1 436 41 1 477 Bièvre Est Bizonnes 977 14 991 Vals du Dauphiné Blandin 148 3 151 Collines du Nord Dauphiné Bonnefamille 1 084 18 1 102 Bièvre Isère Communauté Bossieu 299 7 306 Balcons du Dauphiné Le Bouchage 626 9 635 Entre Bièvre et Rhône Bougé-Chambalud 1 363 21 1 384 Porte de l'Isère Bourgoin-Jallieu 28 494 602 29 096 Balcons du Dauphiné Bouvesse-Quirieu 1 523 21 1 544 Balcons du Dauphiné Brangues 629 8 637 Bièvre Est -

Bassin Versant De La Sanne

BILAN DEPARTEMENTAL DE LA QUALITE DES COURS D’EAU ANNEE 2012 BASSIN VERSANT DE LA SANNE AVRIL 2013 14 boulevard Maréchal Foch 38000 GRENOBLE Bilan départemental de la qualité des cours d’eau : Bassin de la Sanne Préambule PREAMBULE Après la mise en place, à partir de 2007 dans le cadre de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau, des réseaux de surveillance des eaux superficielles (RCS, COP), le Conseil Général de l’Isère a souhaité reprendre le suivi qualitatif des milieux aquatiques de surface suspendu depuis 2003. Ainsi, le Conseil Général de l’Isère a décidé la création en 2011 d’un réseau de surveillance des eaux superficielles visant à compléter l’appréhension de la qualité générale des cours d’eau du département. Ce programme pluri-annuel de surveillance des eaux superficielles envisagé pour la période 2011 – 2013 a pour objectifs : de connaître l’état et l’évolution de la qualité des milieux aquatiques et d’identifier les causes de leur dégradation ; de prioriser les actions de restauration, notamment en matière d’assainissement, de façon notamment à évaluer puis orienter les actions à mettre en œuvre pour satisfaire aux objectifs de la politique départementale et de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de décembre 2006 d’une part et du « bon état » tel qu’il est défini dans la Directive Cadre Européenne sur l’eau d’autre part. L’objectif de cette étude est triple : établir un état des lieux de la qualité des eaux superficielles des cours d’eau en ce qui concerne la physico-chimie et l’hydrobiologie ; dresser un bilan annuel de la ressource en eau en termes d’état et d’évolution ; identifier les causes principales d’altération qui peuvent exister. -

Annexe 10 - Liste Des Communes Par Circonscription Rentree 2019

ANNEXE 10 - LISTE DES COMMUNES PAR CIRCONSCRIPTION RENTREE 2019 Division des Ressources BIEVRE VALLOIRE : Humaines (D.R.H.) Beaufort ; Beaurepaire ; Bellegarde-Poussieu ; Brezins ; Brion ; Champier ; La Côte-Saint-André ; Cour-et-Buis ; Faramans ; La Forteresse ; La Frette ; Gillonnay ; Jarcieu ; Marcilloles ; Marcollin ; Moissieu-sur-Dolon ; Monsteroux-Milieu ; Montseveroux ; Ornacieux-Balbins ; Le Mottier ; Ornacieux ; Pact ; Pajay ; Penol ; Pisieu ; Plan ; Pommier- Pôle des enseignants de-Beaurepaire ; Porte-des-Bonnevaux (regroupement Commelle, Arzay, Nantoin et Semons) ; Primarette ; Roybon ; Revel-Tourdan ; Sardieu ; Sillans ; Saint-Barthélémy ; du 1er degré public Gestion collective Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs ; Saint-Geoirs ; Saint-Hilaire-de-La-Côte ; Saint-Michel-de-Saint-Geoirs ; Saint-Paul-d'Izeaux ; Saint-Pierre-de-Bressieux ; Saint-Siméon-de- Bressieux ; Thodure ; Vernioz ; Viriville. Ligne Cristal: 09 69 32 20 82 BOURGOIN-JALLIEU 1 : Bourgoin-Jallieu ; Châteauvilain ; Chèzeneuve ; Crachier ; Domarin ; Eclose-Badinières ; Les Eparres ; Maubec ; Meyrié ; Montcarra ; Nivolas-Vermelle ; Ruy ; Salagnon; Ref: Mouvement Sérézin-de-La-Tour ; Sermérieu ; Soleymieu ; Saint-Chef ; Saint-Hilaire-de-Brens ; Saint-Savin ; Succieu ; Trept ; Vénérieu ; Vignieu. départemental 2019 BOURGOIN-JALLIEU 2 : Four ; L’Isle d'Abeau ; Roche ; Saint-Alban-de-Roche ; Saint-Marcel-Bel-Accueil ; Vaulx-Milieu ; Villefontaine. Annexe 10 Liste des communes BOURGOIN-JALLIEU 3 : par circonscription Artas ; Beauvoir-de-Marc ; Bonnefamille ; Charantonnay -

Schema Directeur Modif OK FR

A l B le v e a a B r u a d B r r e e r v p a A e a u p n ir x p a e r i B i s B e e u B e a B i ll u B o è e c A r v g r r i ss r a o z é i e r is a - e d s y e u B e a t- i - n A B li P B n e o t a g re u u l o s s B b C n s B s e in h n ie i a s â e u iv e u C lo s x i u f C h n e o h a s B r B r a m B s e t r ri r r a pa C o e B n nc g h n s iz i i n am so o n C eu ie B n n h r p u n at C ie r e e h C r c B s na a h in re y ra a C z v m h C in C in r a h s h e o m a C ir s us p b o en s - o D re s C e su n o n h r s m c C ar C -D è C la n h ne o ix è ap ra u cl a c F E b C e r la ch le o s ei c ir v lo C ll hè o ie m h an re lle C b a s s o e ss G F E u e iè o y r- C la r nt be e o y es ai n t- m G ne s Bu m H i E is el u llo Fo yd le rt nn n o C iè ay ta ch ro re ni e ll s G l e Iz on C Fa s ea c or ra ux eli n m L n ill a a B Ja G on ns u rr r iss ie en Fr e Ja ob og La rc le es B ieu H La ui e C ssi La rb om èr B ey La b e at s Fe e-d La ie rr e- C -D ièr La ha iv L e nc pe isi a M La ey lle n ur Fla La -d ett ch C u- e ère ôt Ba La L e-S rd Pie a ai Le rre Fo nt- Ch L rte An am a re dr p-p Ter sse é rès ras L Le -Fr se a F G og La re ua es T tte Le Le ron Mo Ch ch uta ey e ret las Lav Le Le al Le nti G Sa ol ran ppe Le d-L y-en Pin em -C Le ps hart Po reu nt- Les se de- Adr Le T Cla ets ouv ix Lon et gech Le V enal erso Marn Ma ud ans rcill Meyl oles an M Ma oir rcol ans lin M Mois onst sieu- erou sur-D x-Mil olo ieu M n ontau Mo d Mo ntbon ntfalc not-Sa on int-Ma rtin M Montfe ontch rrat M aboud ontsev eroux Moret el-de-M Moret -

Département De L'isère

Département de l'Isère Délimitation des zones de sismicité Prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations de la classe dite "à risque normal" Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 Vertrieu Parmilieu La Balme Porcieu les-Grottes Amblagnieu Montalieu Charette Hières Vercieu sur-Amby Saint-Baudille Bouvesse Anthon Quirieu Villette-d'Anthon de-la-Tour Chavanoz Vernas Saint-Romain Annoisin Chatelans Pont-de de-Jalionas O Janneyrias ptevoz Creys Chéruy Leyrieu Mépieu Tignieu Siccieu Charvieux S Jameyzieu Crémieu aint-Julien Courtenay Chavagneux et-Carisieu Vill Arandon emoirieu Dizimieu Saint-Victor Soleymieu de-Morestel Chozeau Chamagnieu Moras Passins Brangues Trept M Satolas Veyssilieu Saint-Hilaire orestel et-Bonce Le Bouchage Panossas de Brens Salagnon Sermerieu Vezeronc Vénérieu Grenay -Curtin Les Avenières Frontonas Saint Saint-Marcel Saint-Sorlin Chef Vignieu Veyrins Saint-Quentin Bel-Accueil de-Morestel La Verpillière Thuellin Fallavier Vasselin Heyrieux Vaulx Saint-Savin L'Isle-d'Abeau Dolomieu et-Milieu Corbelin Montcarra Saint-Jean Gra Villefontaine Bourgoin-Jallieu Faverges nieu Valencin de-Soudain de-la-Tour Bonnefamille Sa Ruy Aoste Villette int-Alban Rochetoirin La Chapelle Saint-Just de-Roche de-Vienne Luzinay Diémoz de-la-Tour La Batie Chaleyssin Chimilin Chasse-sur Roche Domarin Nivolas La Tour Saint-Clair Montgascon Cessieu Rhone Chuzelles Four Maubec Vermelle du-Pin de-la-Tour Romagnieu Oytier Saint-Georges Sérezin-de Fitilieu C Meyrié Saint-André Saint-Oblas d'Espéranche hezeneuve la-Tour -

Département De L'isère

Département de l'Isère Délimitation des zones de sismicité Prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations de la classe dite "à risque normal" Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 Vertrieu Parmilieu La Balme Porcieu les-Grottes Amblagnieu Montalieu Charette Hières Vercieu sur-Amby Saint-Baudille Bouvesse Anthon Quirieu Villette-d'Anthon de-la-Tour Chavanoz Vernas Saint-Romain Annoisin Chatelans Pont-de de-Jalionas O Janneyrias ptevoz Creys Chéruy Leyrieu Mépieu Tignieu Siccieu Charvieux S Jameyzieu Crémieu aint-Julien Courtenay Chavagneux et-Carisieu Vill Arandon emoirieu Dizimieu Saint-Victor Soleymieu de-Morestel Chozeau Chamagnieu Moras Passins Brangues Trept M Satolas Veyssilieu Saint-Hilaire orestel et-Bonce Le Bouchage Panossas de Brens Salagnon Sermerieu Vezeronc Vénérieu Grenay -Curtin Les Avenières Frontonas Saint Saint-Marcel Saint-Sorlin Chef Vignieu Veyrins Saint-Quentin Bel-Accueil de-Morestel La Verpillière Thuellin Fallavier Vasselin Heyrieux Vaulx Saint-Savin L'Isle-d'Abeau Dolomieu et-Milieu Corbelin Montcarra Saint-Jean Gra Villefontaine Bourgoin-Jallieu Faverges nieu Valencin de-Soudain de-la-Tour Bonnefamille Sa Ruy Aoste Villette int-Alban Rochetoirin La Chapelle Saint-Just de-Roche de-Vienne Luzinay Diémoz de-la-Tour La Batie Chaleyssin Chimilin Chasse-sur Roche Domarin Nivolas La Tour Saint-Clair Montgascon Cessieu Rhone Chuzelles Four Maubec Vermelle du-Pin de-la-Tour Romagnieu Oytier Saint-Georges Sérezin-de Fitilieu C Meyrié Saint-André Saint-Oblas d'Espéranche hezeneuve la-Tour -

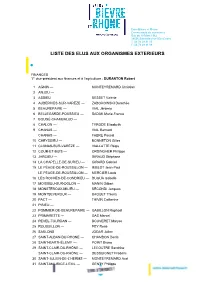

Composition Des Commissions EBER Au 14/09/2020

Entre Bièvre et Rhône Communauté de communes Rue du 19 Mars 1962 38556 Saint-Maurice-l’Exil Cedex T. 04 74 29 31 00 F. 04 74 29 31 09 LISTE DES ELUS AUX ORGANISMES EXTERIEURS FINANCES 1er vice-président aux finances et à l’agriculture : DURANTON Robert 1 AGNIN — MONTEYREMARD Christian 2 ANJOU — 3 ASSIEU — BESSET Valérie 4 AUBERIVES-SUR-VARÈZE — ZABOROWSKI Dorothée 5 BEAUREPAIRE — VIAL Jérémie 6 BELLEGARDE-POUSSIEU — SADAK Marie-France 7 BOUGÉ-CHAMBALUD — 8 CHALON — TYRODE Elisabeth 9 CHANAS — VIAL Bernard CHANAS — FABRE Pascal 10 CHEYSSIEU — BONNETON Gilles 11 CLONAS-SUR-VARÈZE — VIALLATTE Régis 12 COUR-ET-BUIS — ORSINGHER Philippe 13 JARCIEU — GIRAUD Stéphane 14 LA CHAPELLE-DE-SURIEU — GIRARD Gabriel 15 LE PÉAGE-DE-ROUSSILLON — IMBLOT Jean-Paul LE PÉAGE-DE-ROUSSILLON — MERCIER Louis 16 LES ROCHES-DE-CONDRIEU — DUGUA Isabelle 17 MOISSIEU-SUR-DOLON — MANIN Gilbert 18 MONSTEROUX-MILIEU — SECONDI Jacques 19 MONTSEVEROUX — BAGUET Thierry 20 PACT — THIVIN Catherine 21 PISIEU — 22 POMMIER-DE-BEAUREPAIRE — GABILLON Raphaël 23 PRIMARETTE — GAS Marcel 24 REVEL-TOURDAN — BOUVERET Maryse 25 ROUSSILLON — PEY René 26 SABLONS — JODAR Julien 27 SAINT-ALBAN-DU-RHONE — CHAMBON Denis 28 SAINT-BARTHÉLEMY — POINT Bruno 29 SAINT-CLAIR-DU-RHÔNE — LECOUTRE Sandrine SAINT-CLAIR-DU-RHÔNE — DESSEIGNET Frédéric 30 SAINT-JULIEN-DE-L'HERMS — MONTEYREMARD Axel 31 SAINT-MAURICE-L'EXIL — GENTY Philippe 32 SAINT-PRIM — 33 SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU — 34 SALAISE-SUR-SANNE — BUNIAZET Françoise SALAISE-SUR-SANNE — RIGOUDY François 35 SONNAY — BRASY Sébastien 36 VERNIOZ — BOURGET -

Les Élus Communautaires Les Membres Du Bureau

mise à jour du 23 septembre 2020 Les élus communautaires Les membres du bureau Sylvie Robert Gilles Vial Philippe Genty Régis Viallatte Jean-Charles Dezarnaud Duranton 2e vice-président à 3e vice-président 4e vice-président au Malatrait tourisme, au commerce 1er vice-président l’économie et aux à l’aménagement 5e vice-président au Présidente de proximité et à aux finances et à entreprises du territoire et à cycle de l’eau (eaux, l’artisanat Conseillère l’agriculture Maire de l’urbanisme assainissement) municipale à Maire de Clonas- Maire de Roussillon Salaise-sur-Sanne Maire de Saint- Maire de Chanas Revel-Tourdan Maurice-l’Exil sur-Varèze Isabelle Dugua André Béatrice Axel Serge Mercier Jean-Michel 6e vice-présidente Mondange Moulin-Martin Monteyremard 10e vice-président Segui à la culture, au 7e vice-président à la 8e vice-présidente 9e vice-président à à la mobilité et aux 11e vice-président à patrimoine et au politique de la ville, à l’emploi et à l’environnement et transports la petite enfance port de plaisance des au CISPD*, à la santé l’insertion au développement Maire de Primarette Maire d’Assieu Roches-de-Condrieu et aux affaires sociales Adjointe au Maire de durable Maire des Roches-de- Maire du Péage-de- Beaurepaire Maire de Saint-Julien- Condrieu Roussillon de-L’Herms CISPD : Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance Christelle Gilles Elisabeth Claude Grangeot Bonneton Tyrode Lhermet 12e vice-présidente 13e vice-président 14e vice-présidente 15e vice-président à au logement et aux au sport au numérique -

Dauphiné Libéré | Dimanche 15 Septembre 2019 | 5 Votre Région

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 | 5 VOTRE RÉGION ISÈRE/PRIMARETTE Une association vient en aide aux propriétaires qui subissent ce phénomène, dû à la sécheresse Maisons fissurées : comment se faire accompagner L’association Les oubli- tre l’été et l’hiver 2018. Pas és de la canicule, qui moins de 117 dossiers sont Catastrophe naturelle : soutient les propriétai- actuellement gérés par l’as- res dont les maisons se sociation iséroise alors que les communes concernées fissurent en raison de la le nombre de cas ne fait sécheresse, a tenu une qu’augmenter. ■Pour les faits reconnus du 1er juillet réunion publique à Pri- au 30 septembre 2018 marette samedi 14 sep- Demander l’aide Revel-Tourdan ; Ruy-Montceau ; Saint-Jean-de-Sou- tembre pour exposer les d’un expert d’assurés dain ; Salaise-sur-Sanne. aides et les recours er possibles. Samedi 14 septembre, à ■Pour les faits reconnus du 1 juillet Primarette, l’association isé- au 31 décembre 2018 e phénomène ne pourra roise a organisé une réunion Cessieu ; Clonas-sur-Varèze ; Meylan ; Montbonnot- L que s’accentuer au fil des publique afin d’échanger Saint-Martin ; Montseveroux ; Saint-André-le-Gaz ; années, au regard des aléas avec les personnes victimes Saint-Clair-du-Rhône ; Saint-Siméon-de-Bressieux ; climatiques. Ceux-ci sont en de ces fissures. Certaines Seyssins ; Trept. effet à l’origine de fissures ont déjà reçu la visite des qui se multiplient, à l’exté- experts des assurances. « Ils ■Pour les faits reconnus du 1er octobre rieur comme à l’intérieur de jouent sur les mots, pour ne au 31 décembre 2018 nombreuses maisons. -

Annexe 5 - Liste Des Communes Par Circonscription Rentree 2018

ANNEXE 5 - LISTE DES COMMUNES PAR CIRCONSCRIPTION RENTREE 2018 BIEVRE VALLOIRE : Division des Ressources Humaines (D.R.H.) Balbins; Beaufort; Beaurepaire; Bellegarde; Poussieu; Brezins; Brion; Champier; Commelle; La Côte-Saint-André; Cour-et-Buis; Faramans; La Forteresse; La Frette; Gillonnay; Jarcieu; Marcilloles; Marcollin; Moissieu-sur-Dolon; ; MonSainteroux-Milieu; Montseveroux; Mottier; Nantoin; Ornacieux; Pact; Pajay; Penol; Pisieu; Plan; Pommier-de-Beaurepaire; Primarette; Roybon; Revel; Tourdan; Sardieu; Sillans; Saint-Barthélémy; Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs; Saint-Geoirs; Saint-Hilaire-de-La-Côte; Saint-Michel-de-Saint-Geoirs; Saint-Paul-d'Izeaux; Saint-Pierre-de-Bressieux; Saint-Siméon-de-Bressieux; Thodure; Vernioz; Viriville. Bureau des enseignants du 1er degré public BOURGOIN-JALLIEU 1 : Ligne Cristal: 09 69 32 20 82 Badinières; Bourgoin-Jallieu; Châteauvillain; Chèzeneuve; Crachier; Domarin; Eclose; Les Eparres; Maubec; Meyrie; Montcarra; Nivolas; Vermelle; Ruy; Salagnon; Sérézin-de-La-Tour; Sermérieu; Soleymieu; Saint-Chef; Saint-Hilaire-de-Brens; Saint-Savin; Succieu; Trept; Vénérieu; Vignieu. Ref: Mouvement BOURGOIN-JALLIEU 2 : départemental 2018 Four; L’Isle d'Abeau; Roche; Saint-Alban-de-Roche; Saint-Marcel-Bel-Accueil; Vaulx-Milieu; Villefontaine. Annexe 4 : BOURGOIN-JALLIEU 3 : Liste des communes par zone géographique Artas; Beauvoir-de-Marc; Bonnefamille; Charantonnay; Chatonnay; Culin; Diémoz; Frontonas; Grenay; Heyrieux; Lieudieu; Meyrieu; Les Etangs; Meyssiez; Oytier-Saint- Oblas; Satolas-et-Bonce; Savas; Mépin; Saint-Agnin-sur-Bion; Saint-Georges-d'Espéranche; Saint-Jean-de-Bournay; Saint-Just-Chaleyssin; Saint-Quentin-Fallavier; Sainte-Anne-sur-Gervonde; Valencin; La Verpillière; Villeneuve-de-Marc. FONTAINE VERCORS : Autrans Méaudre-en-Vercors; Corrençon-en-Vercors; Engins; Fontaine; Lans-en-Vercors; Noyarey; Sassenage; Seyssinet-Pariset; Saint-Nizier-du-Moucherotte; Veurey; Voroize; Villard-de-Lans. -

Concerning the Community List of Less-Favoured Farming Areas Within the Meaning of Directive the Requirements for Less-Favoured

15 . 11 . 89 Official Journal of the European Communities No L 330 / 31 COUNCIL DIRECTIVE of 23 October 1989 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( France ) ( 89 / 587 /EEC ) THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES , Whereas the three types of areas communicated to the Commission satisfy the conditions laid down in Article 3 ( 3 ), Having regard to the Treaty establishing the European ( 4 ) and ( 5 ) of Directive 75 / 268 /EEC ; whereas the first meets Economic Community , the requirements for mountain areas, the second meets the requirements for less-favoured areas in danger of Having regard to Council Directive 75 /268 /EEC of 28 April depopulation where the conservation of the countryside is 1975 on mountain and hill farming and farming in certain necessary and which are made up of farming areas which are less-favoured areas (*), as last amended by Regulation ( EEC ) homogeneous from the point of view of natural production No 797/ 85 ( 2 ), and in particular Article 2 ( 2 ) thereof, conditions , and the third meets the requirements for areas affected by specific handicaps ; Having regard to the proposal from the Commission , Whereas, according to the information provided by the Member State concerned , these areas have adequate Having regard to the opinion of the European infrastructure , Parliament ( 3 ), Whereas Council Directive 75 / 271 /EEC of 28 April 1975 HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE : concerning the Community list of less-favoured areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( 4 ), supplemented Article 1 by Directives 76 /401 / EEC ( 5 ), 76 / 631 / EEC ( 6 ), 77 /178 /EEC ( 7 ) and 86-/ 655 /EEC ( 8 ) indicates the areas of The areas situated in the French Republic which appear in the the French Republic which are less-favoured within the Annex form part ofthe Community list ofless-favoured areas meaning of Article 3 ( 3 ), ( 4 ) and ( 5 ) of Directive within the meaning of Article 3 ( 3 ), ( 4 ) and ( 5 ) of Directive 75 /268 /EEC ; 75 /268 / EEC .