El Transporte Aereo Entre Argentina Y Chile 1914-1964

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Perfil Usuarios Colombia

PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS Aportado por: Miriam Vanesa Quintans - [email protected] Autor: Quintans, Miriam Vanesa INTRODUCCIÓN: El presente trabajo refleja los acontecimientos acaecidos en la última parte de la historia de Aerolíneas Argentinas, ya que por su significación, han producido un cambio tan profundo como perjudicial para el estado de la empresa. Para concatenar la cuantiosa sucesión de hechos hemos decidido tomar el eje de tiempo y dar los hechos sobresalientes a modo de diario de una sola historia conjuntamente con el análisis de los mismos. Como podrá apreciarse por la simple lectura la historia está plagada de idas y venidas de todos los actores intervinientes y ha condicionado la empresa a futuro en función de mejoras que aún no se aprecian. Desde la perspectiva de ciudadanos comunes hemos sentido la perdida de algo que nos enorgullecía y que ha sido cambiado en pos de un fin utilitario del que poco se ha cumplido. El análisis de los hechos ha sido hecho tomando como base el estado en que la empresa se encontraba en el momento de ser privatizada y su potencial. De esto se desprende que el camino recorrido hubiera podido ser muy distinto si no se hubiera actuado con la precariedad y mezquindad con la que se lo hizo. 1) RELATO DE LOS ACONTECIMIENTOS 1.1) Antes de la venta • El primer antecedente de Aerolíneas Argentinas se remonta a 1929, cuando se crea Aeroposta, el correo aéreo por el que pasan los franceses Jean Mermoz y Antoine de Saint- Exupéry, autor de "El principito". -

Angel Maria Zuloaga.Pdf

Oscar Luis Aranda Durañona ÁNGEL MARÍA ZULOAGA, VIDA Y OBRA LITERARIA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS 2010 Coordinación editorial: Dirección de Estudios Históricos - FAA Viamonte 153 - EP C1053ABD - CABA Diseño de tapa: Cecilia Paz Composición y armado: Daniel E. Lastra [email protected] Tel. 011 4222-2121 Primera edición: 500 ejemplares Están prohibidas y penadas por ley la reproducción y la difusión, total o parcial, de esta obra, en cualquier forma, por medios mecánicos o electrónicos, incluso por fotocopias, grabación magnetofónica y cualquier otro sistema de almacenamiento de información, sin el previo consentimiento escrito del editor. © 2010, Asociación Amigos de la Biblioteca Nacional de Aeronáutica Paraguay 748 - Piso 3º CABA Queda hecho el depósito que determina la Ley 11723 Impreso en la Argentina Dedicatoria El estudio de los acontecimientos del pasado es un camino arduo y muy difícil de recorrer en soledad. Por eso, dedico este ensayo sobre la vida y obra literaria del Ángel María Zuloaga a mis colegas y compañeros de ruta, los investigadores que me asesoran y estimulan con su ejemplo; al personal de la Dirección de Estudios Históricos de la FAA que me extiende su mano generosa y me ayuda; y en forma muy especial a mi familia: esposa, hijos y nietos que me alientan y con paciencia y afecto se interesan en mi trabajo. Índice PRÓLOGO Como bien expresa el comodoro Oscar Luis Aranda Durañona, “la historiografía aeronáutica militar argentina, en general, ha carecido de escritores que aplicasen los métodos científicos de investigación en la preparación de sus trabajos”. En buena medida, esa carencia se debió a que no pocos de los miembros de la fuerza, autores de meritorias contribuciones, pese a ser excelentes profesionales se hallaban privados de una formación sistemática que les permitiera superar desarrollos meramente fácticos en pos de interpretaciones más profundas y complejas. -

L'envol Des Pionniers

LA PISTE des GÉANTS in MONTAUDRAN L’Envol des Pionniers: A legendary site Press contact: L’Envol des Pionniers Florence Seroussi +33 (0)6 08 96 96 50 [email protected] Toulouse Métropole Aline Degert Maugard +33 (0)5 67 73 88 41/+33 (0)7 86 52 56 53 [email protected] [email protected] www.lenvol-des-pionniers.com PRESS KIT § A FLAGSHIP FACILITY FOR A HISTORIC SITE La Piste des Géants is a cultural site integrated in an ambitious urban project being launched by Toulouse Métropole in Montaudran, historic birthplace of aeronautics. Devised around the runway used for takeoff by the pioneers of civil aviation, La Piste des Géants comprises several facilities: Les Jardins de la Ligne, open in June 2017, a large landscaped itinerary evoking the lands over which the pioneers of La Ligne flew; La Halle de La Machine, a contemporary structure that houses La Machine Street Theatre Company’s ‘Bestiary’ since November and L’Envol des Pionniers, in the site’s rehabilitated historic buildings. In order to do honour to and make known the amazing saga of Toulouse that witnessed the birth of civil aviation with the first flight by Latécoère which took off from Toulouse-Montaudran, then L’Aéropostale and finally Air France, Jean-Luc Moudenc, Mayor of Toulouse, President of Toulouse Métropole, wished to have the historical buildings around the legendary runway rehabilitated. In partnership with the Pioneers’s descendants and many associations, L’Envol des Pioneers, a facility dedicated to the story of aeronautics, was created and was inaugurated on 20 December 2018, 100 years almost to the day after the inaugural flight to Barcelona. -

1 Instituto Nacional Newberiano R E V I S T a Vía

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO BICENTENARIO DE LA PATRIA PAMPERO R E V I S T A VÍA CORREO ELECTRÓNICO - SECRETARIA H. C. D. _____________________________________________________________________ AÑO I 15 de NOVIEMBRE 2010 N º 5 HISTORIA AERONÁUTICA Y ESPACIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1 PRESIDENCIA DE LA NACION SECRETARÍA DE CULTURA INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO Decreto P. E. N 468/1997 - B. O. 28655 - 27/05/97 HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO Mandato desde el 14 de julio de 2010 hasta el 13 de julio de 2014 Presidente : Salvador Roberto MARTINEZ Decreto P. E. N. Nº 815 del 10 / 06 / 2010 - Boletín Oficial Nº 31.923 Vicepresidente Primero : Aldo Jorge BERARDI Vicepresidente Segundo : Algerio Pedro NONIS Secretario : Roberto Jorge MARTINEZ Pro secretario : Eugenio Francisco LIMONGI Tesorero : Luis Jorge RODRIGUEZ Pro tesorero : Mario Alberto BATTAGION Vocal Primero : José Antonio ALVAREZ Vocal Segundo : Santiago CHERVO Vocal Tercero : Juan CERRUTTI Vocal Suplente Primero : Juan José MEMBRANA Vocal Suplente Segundo : Walter Néstor TRAVAGLINI COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS Revisor de Cuentas Daniel Alberto PAREDI Revisor de Cuentas Rafael CORNEJO SOLÁ CONSEJO ASESOR M. N. Presidente Vitalicio Honorario Oscar FERNÁNDEZ BRITAL ___________________________________________________________ Miembro de Número Emérito Vitalicio Raquel Esther ZULOAGA 2 TAREAS QUE CUMPLE EL INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO 1. Promover el conocimiento, la investigación, el estudio y la difusión de la Historia Aeronáutica y Espacial Argentina. 2. Difundir en el país y en el extranjero la vida, obra e ideario del Fundador de la Aeronáutica Argentina, Ingeniero Jorge Alejandro Newbery, y demás hombres y mujeres que hicieron posible su desarrollo. 3. Contribuir a la formación y a la consolidación de la tradición y de la cultura aeronáutica y espacial, impulsando la realización de investigaciones históricas, sobre bases científicas y documentales, en forma integral, en sus diversas manifestaciones y en todos los campos de actuación aeronáutica. -

Bio Antoine Tempe E

(S)ITOR curating differently ANTOINE TEMPÉ 1960 Born in Paris (France) Graduated from HEC Business School, Paris (France) Lives and works in Dakar (Senegal) Solo shows 2016 Addis Foto Fest, Addis Abeba (Ethiopia) | Waa Dakar Cultural Centre Georges Méliès, Ouagadougou (Burkina Faso) | Antoine Tempé Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles (France), with Omar Victor Diop | (re-)Mixing Hollywood Dak’Art Biennale, OFF, Hôtel Sokhamon, with MIS Wude, Dakar (Senegal) | Théorie des Règnes Sensibles Dak’Art Biennale, Special Projects, Old Court of Justice, Dakar (Senegal) | Débris de Justice Dak’Art Biennale, Contours, Public Utility Transport AFTU, Dakar (Senegal) | Waa Dakar 2015 French Institute, Malabo (Equatorial Guinea) | Dancers Lagos Photo Festival, Lagos (Nigeria) | (re-)Mixing Hollywood Felix Houphouet Boigny Airport, Abidjan (Ivory Coast), Donwahi Foundation | Face to Face 2014 La Rotonde des Arts Contemporains, Abidjan (Ivory Coast) | Faces (new works) 2013 Hôtel Onomo, Dakar (Senegal), with Omar Victor Diop | (re-)Mixing Hollywood Alliance Française, Harare (Zimbabwe), Zinsou Foundation | Let’s dance Infecting the City Public Arts Festival, Capetown (South Africa), Zinsou Foundation | Let’s dance Garden Route Botanical Garden, George (South Africa), Zinsou Foundation | Let’s dance 2012 International Convention Centre, Durban (South Africa), Zinsou Foundation | Let’s dance IFAS, Johannesburg/Soweto (South Africa), Zinsou Foundation | Let’s dance Dak’Art Biennale OFF, French Institute, Dakar (Senegal) | Studio Antoine -

Primeras Travesías Aéreas Sobre Los Andes

P á g i n a | 1 PRIMERAS TRAVESÍAS AÉREAS SOBRE LOS ANDES Por: Héctor Alarcón Carrasco País: Chile Aviación pionera en Argentina y Chile Al igual que en Francia, la aviación argentina nace sobre la base de un Aero Club que se inicia con las románticas ascensiones de los globos aerostáticos y más tarde, debido a los conocimientos técnicos y al desprendimiento de sus asociados, se manifiesta la capacidad de poder integrar ese valioso material de vuelo a la recién creada Escuela de Aviación Militar integrándose además varios de ellos como instructores de la naciente Escuela. El primer vuelo homologado de un más pesado que el aire, tiene lugar en Buenos Aires del 6 de febrero de 1910 y fue realizado por el aviador francés Enrique Brégi en un Voisin de 60 HP. Ese fue el inicio, pero luego en todas estas actividades resalta el nombre del pionero Jorge Newbery, quien el 20 de junio de 1910 recibe su brevet de piloto aviador. Sólo mencionar que su diploma fue uno de los primeros, da una somera imagen de su proyección en el devenir aeronáutico de su país.1 A fines de 1908, dos chilenos se alistan en una escuela que funcionaba en Mourmelon le Grand, cerca de Reims, en Francia, donde reciben instrucción por parte de los hermanos Gabriel y Carlos Voisin. Ellos fueron José Luis Sánchez Besa y Emilio Edwards Bello. Adquieren un avión Voisin, con el que participan en varios concursos a contar de 1909, cuando reciben sus brevet, desarrollando una singular carrera aérea en el viejo continente. -

Descargar En

Uniformes corporativos y tradiciones Una propuesta de indumentaria laboral para Aerolíneas Argentinas Valentina Pejacsevich 89745 Diseño textil y de indumentaria Proyecto profesional Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 21/02/2020 Agradecimientos Agradezco a Mercedes Pombo y Marisa Cuervo, mis docentes en Seminario de Integración I y II, por acompañarme y guiarme a lo largo del proceso anual. También le doy las gracias a todos aquellos profesores que fueron parte de mi carrera por brindarme el contenido y las herramientas necesarias para poder elaborar el siguiente Proyecto de Graduación. A su vez, quiero agradecerle principalmente a mi papá, por haberme regalado la oportunidad de estudiar lo que quería y a mi mamá por tener siempre la intención de ayudarme en lo que le sea posible, aguardando mis indicaciones y aguantando mis pésimos humores. Para finalizar, le doy las gracias a la Universidad de Palermo por permitirme conocer compañeras que con el transcurso de la carrera, no solo se transformaron en testigos y cómplices de esta gran aventura, sino también en mis amigas. 2 Índice Introducción .................................................................................................................... 4 Capítulo 1. Identidad corporativa e indumentaria de trabajo .................................... 13 1.1. Simbología del vestir ......................................................................................... 13 1.2. Identidad e imagen corporativa ........................................................................ -

Meet the Aéropostale Pioneers Who Lived and Died Carrying France's First

28 History connexionfrance.com The Connexion November 2016 The Connexion November 2016 connexionfrance.com History 29 Meet the Aéropostale pioneers who lived and died carrying France’s first airmails by JANE HANKS A dromedary WE TAKE air transport and flights gives Latécoère Carrier pigeons for granted nowadays but the early mechanic Louis days were fraught with danger. In ETH-Bibliothek Photo: Vidalon a helping hand France the first international service Latécoère Fondation Photo: was established in Toulouse as a post- to repair the were link to safety engine on this al service between Africa and South ONE of the first pilots to join Lignes Paul Vachet was Laté 25 in the America and became known as the Aériennes Latécoère in 1921 was Paul one of pioneers Moroccan Compagnie Générale Aéropostale, Vachet and a book on his life was of routes over desert the forerunner to Air France. written by Jack Mary, of Mémoire the Andes to Its existence was made possible by d’Aéropostale. Vachet was just 24 open up Chile the foresight of industrialist Pierre- when he joined but already had an and Venezuela Georges Latécoère and the bravery of exceptional war record, having been to the north its pilots, three of whom have become awarded the Croix de Guerre. – flying at French heroes and who all died in the Mr Mary quotes Vachet who told of height but cockpit: Antoine de Saint-Exupéry, the difficult conditions they flew in: getting little Henri Guillaumet and Jean Mermoz. “There was no closed cabin, but sim- rest as pilots Now enthusiasts in the Mémoire ply two open holes, one which was had to be fully d’Aéropostale Association are deter- narrow for the pilot and another a lit- alert throughout mined to keep the memories of this tle longer for the two period of aviation history alive and passengers; these plan a museum to the birth of the two holes were pro- inter national air post and its heroes. -

Lurtioibi Lulltraé Wk M Os Laços Le %¦*» "¦'•¦»»¦'"¦"""""*:.-2K.--:S2KK5*^

TOOSí® '- •¦';.¦.¦:--'^,_ri ".."-.-'. , /'-.ro £ ! _ .( ¦•¦ ¦ ¦"•¦ *.'.'•-."'," »i.- - O."'.- -v'.»*,'.-'.» ' Correio da Manhã • . : i''';' jgg<Las»j» K. U.91S DIRECTOR M. PAULO FILHO RIO DE JANEIRO, SABBADO, 7 DE OUTUBRO DE 1933 Gerente — LUIZ AYRES ¦_> •**'*T* _______________________________________________________________________________>_¦'¦_•_*• »'.* •ir'.*........ ', Avenida fiome» Freire, 81 • SS mmLurtioibi lulltraÉ wk m os laços le %¦*» "¦'•¦»»¦'"¦"""""*:.-2K.--:S2KK5*^ ¦MWIlWlitlIlWl aBBBBBBaaBBHa.aasBBa.vaBH. B* a ¦ - 0 GENERAL AGUSTIN JUSTO, CHEFE DA GRANDE REPUBLICA IRMÃ, CHEGARÁ HOJE AO RIO DE JANEIRO, PELA MANHÃ, A BORDO DO COURAÇADO "MORENO" ²'¦*—*R... —_. +- PauH Pr .o-^síí! .•¦ Vfl A enthusiastica recepção que está ao illustre visitante e á sua comitiva ^H^^^^^^^^^^^^^^Hr <* »t« , 1^^^^^^^^^^H^^^^^H^_____HH'*¦¦ preparada æ_\____\Ate-_W' .'-''•N*.- -.;¦..»-* 0I Neste ponlo, a visito actual do de Informações Bi::-;;';.: ' **£Ég y*:ldMIH 'Argentina "*""" Curso de gene» ¦¦M^H^B^^^^^^^^^HjtmMv- IEI—i_¦ presidente da vem raes » coronéis do Exercito fran» animada dt um realismo bem- cez em Versalhes, tomando parte 0 CHANCELLER ARGENTINO ææ"' *K*3B nos trabalhos das manobras do fasejo.. Sente-se que ella não mesmo Exercito na região de flfl«^' -HBI pretende permanecer nas gene- Chalonssur-Marne. Em outubro æ_L.'¦•-¦^Ifl ralizações anteriores, dt outras de 1930, foi secretario do com- visitas t de outros actos sente- mandante-chefe do Exercito ar» gentlno, general Justo. BBSBffp^-^SMHb æB lhantes» A marca dt sua effi- Em fins do mesmo anno, foi ¦_¦ _¦ : .s ciência está como que em uma nomeado addido & legação argen- BBMLúm,r'|H concretisaçõo systematica das tina no Japão, tomando parte, em coisas. ¦ setembro de 1931, na» manobras _^_^_^_^_H^_H_^_^_^_^_i_^_^_^_^_^_^__t_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^___^_^_^E^H do Exercito imperial na província 檦 O pacto anti-bellico i a se- de Kumamoto. -

Los Primeros Vuelos De Globo En Chile Y Su Escaso Desarrollo Posterior

LOS PRIMEROS VUELOS DE GLOBO EN CHILE Y SU ESCASO DESARROLLO POSTERIOR Norberto Traub Gainsborg [email protected] El Primer vuelo de un globo en Chile Hace ya algún tiempo atrás, mientras buscaba información referida a unas actividades aéreas de 1944, me topé con una curiosa entrevista al señor Juan Gálvez Rivas, (redactor noticioso, aeronauta miembro del primer curso de aerostatos realizado en Chile y miembro del directorio del Aero Club de Chile) publicada en el diario santiaguino El Mercurio, en su edición del 3 de marzo de 1944. Bajo un llamativo título, se leía: “EL PRIMER GLOBO QUE VOLÓ EN CHILE”. Debo confesar que pese a que buscaba otra información, me llamó la atención y que me quedé leyendo su singular contenido, en el que se hacía mención a un vuelo realizado por un “globonauta francés” en la ciudad de Santiago. Journal of Technological Possibilism ISSN 0719 - 174X Hors-série Noviembre 2017 Pág. 1 El relato decía textual: “mis recuerdos más lejanos – empieza a decirnos Juan Gálvez Rivas-, sobre la Aerostación en Chile, se inician con el piloto francés Eduardo Laisselle, que llegó al país a fines del año 1907. Laisselle voló en un Globo de tela “cauchoutée”, con una modesta barquilla de junco, en un sitio eriazo, al lado de la Estación Central. Más exacto, donde están hoy las calles San Alfonso y Manuel Montt. El representante de Laisselle era un Sr. Pinaud, dueño del Casino que había en el Portal Fernández Concha quien cobró la entrada al espectáculo, reuniendo el dinero en un sombrero. Se juntaron alrededor de $120, pero de esa época (24 peniques). -

Bienvenue Dans Ton École Primaire

Bienvenue dans ton école primaire Lycée Français Jean Mermoz de Dakar 2014-2015 CONTACTS UTILES SOmmAIrE Lycée Jean Mermoz : 33 860 45 33 www.lyceemermozdakar.org INTrOdUCTION page 4 DIRECTION : Proviseur : Marc DEMEULEMEESTER PLAN dE L’ECOLE PrImAIrE page 5 Directeur du Primaire : Bernard CHOVELON QUI EST QUI ? Secrétariat du Directeur : Henriette FALL 1. Le proviseur page 7 [email protected] 2. Le directeur du primaire page 7 3. La secrétaire du primaire page 7 SANTE : 4. Les maîtres et maîtresses page 8 Infirmières et médecin scolaire : 5. Les bibliothécaires page 8 Elisabeth AVON MASSI (médecin) 6. L’équipe de l’infirmerie page 8 Nathalie GUEYE (infirmière) 7. L’équipe de surveillants page 8 Elodie MBAYE (infirmière) 8. L’équipe des travaux page 8 [email protected] COmmENT TON ECOLE fONCTIONNE-T-ELLE ? Psychologue scolaire : 1. Les classes page 9 Laurence LIMANDAS 2. Les horaires de classe page 9 [email protected] 3. Les sonneries page 10 4. Les retards ou absences page 10 BIBLIOTHEQUE : 5. Le bus page 11 6. Le cahier de liaison page 12 Bibliothèque : 7. Les représentants de classe page 12 Nathalie AUDIBERT 8. La récréation page 13 XXXX 9. Le sport page 13 [email protected] 10. Les activités scolaires page 14 11. La BCD page 15 ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES : 12. Le déjeuner page 16 APE PETRA : [email protected] 13. L’infirmerie page 17 Site internet : petramermozdkr.over-blog.com 14. Les oublis page 18 15. Les objets perdus page 18 APE MERMOZ : [email protected] 16. Les activités sportives et artistiques page 19 17. -

3Rd Wt President's

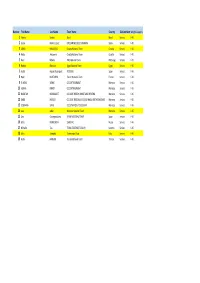

Number First Name Last Name Team Name Country Division NameWeight Category 1 Valeria Santos Brazil Brazil Seniors f-46 2 Laura Munoz Lopez CDE SANCHEZ ELEZ-SANABRIA Spain Seniors f-46 3 SANJA MALJKOVIC Croatia National Team Croatia Seniors f-46 4 Paula Antunovic Croatia National Team Croatia Seniors f-46 5 Flore Mbubu DRC National Team DR Congo Seniors f-46 6 Habiba Mansour Egypt National Team Egypt Seniors f-46 7 Judith Iniguez Rodriguez FEDERACI Spain Seniors f-46 8 Hajer MUSTAPHA French National Team France Seniors f-46 9 SLIMANI SANAE G2.CENTRAL RABAT Morocco Seniors f-46 10 ASMAA RAMZY G2.CENTRAL RABAT Morocco Seniors f-46 11 KAOUTAR MOUISSALET G2.LIGUE REGION RABAT SALE KENITRA Morocco Seniors f-46 12 ZINEB MISSOU G2.LIGUE REGIONALE SOUSS MASSA DE TAEKWONDO Morocco Seniors f-46 13 SOUKAINA SAHIB G2.OLYMPIQUE YOUSOUFIA Morocco Seniors f-46 14 sara saber Morocco National Team Morocco Seniors f-46 15 Sara Cortegoso Lima SPAIN NATIONAL TEAM Spain Seniors f-46 16 Sofia FOMICHEVA SSHOR 41 Russia Seniors f-46 17 Michelle Tau TEAM LESOTHO(TCC2019) Lesotho Seniors f-46 18 Sofia Zampetti Taekwondo Ostia Italy Seniors f-46 19 Fadia FARHANI Tunisia National Team Tunisia Seniors f-46 1 BERENICE NGALOBO DRC National Team DR Congo Seniors f-53 2 Yasmina AZIEZ French National Team France Seniors f-53 3 EL HADDADI HOUDA G2.LIGUE REGION CASABLANCA SETTAT Morocco Seniors f-53 4 salma morino G2.LIGUE REGION RABAT SALE KENITRA Morocco Seniors f-53 5 NABILA LARHNIMI G2.SEOUL MEKNES Morocco Seniors f-53 6 BAYEJOU OMAYMA G2ettahadi rachidia Morocco Seniors