Le Val De Loire Patrimoine Mondial – Loir-Et-Cher

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

GUIDE PRATIQUE EDITION 2021 Retrouvez Toutes Les Informations Utiles De Votre Ville Dans Ce Guide MER, MA VILLE SERVICES Présentation

e www.mer41.fr GUIDE PRATIQUE EDITION 2021 Retrouvez toutes les informations utiles de votre ville dans ce guide MER, MA VILLE SERVICES Présentation ........................... 08 Identité ..................................... 08 UTILES Intercommunalité ................ 09 Vos déchets, le SIEOM ........ 30 Vie locale ................................ 10 Votre eau, Val d’Eau ............ 31 Loisirs pour tous .................... 14 Services financiers ............... 32 Immobilier .............................. 32 Professions juridiques ......... 33 MA Services funéraires .............. 33 MAIRIE Transports ................................ 35 Le conseil municipal .......... 18 Démocratie participative . 21 22 MON Formalités................................ Contacter les services ........ 22 QUOTIDIEN Services intercommunaux ................. 23 Santé ......................................... 38 Autres services publics ....... 27 Culture / Loisirs ...................... 42 Sport .......................................... 48 Social ........................................ 52 Gratuit - Tirage : 3 600 exemplaires Famille ...................................... 54 Hôtel de Ville : 9 rue Nationale - 41500 Mer - & 02 54 81 40 80 Site Internet : www.mer41.fr Seniors ...................................... 60 Directeur de la publication : Vincent Robin Régie publicitaire : France Régie Éditions Photos : Mairie de Mer - Force Motrice - Didier Depoorter Tous droits réservés Maquette, photogravure, impression : France Régie Éditions La direction de la -

¢ Diagnostic Local De Sante

¢DIAGNOSTIC LOCAL DE SANTE en vue de l’élaboration du Contrat Local de Santé ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ RAPPORT COMPLET INDICATEURS SANITAIRES, MÉDICO-SOCIAUX GRAND ET SOCIAUX CHAMBORD SAINT-LAURENT- NOUAN Eure- et-loir LA FERTE- SAINT-CYR Loiret CROUY-SUR- Loir-et- SAINT-DYE- COSSON Cher SUR-LOIRE MONTLIVAULT MASLIVES SAINT-CLAUDE- Indre-et- DE-DIRAY CHAMBORD THOURY Loire Cher HUISSEAU- SUR-COSSON Indre NEUVY MONT-PRES- CHAMBORD BRACIEUX TOUR-EN- SOLOGNE BAUZY FONTAINES- EN-SOLOGNE JANVIER 2020 1 DIAGNOSTIC LOCAL DE SANTÉ EN VUE DE L’ÉLABORATION DU CONTRAT LOCAL DE SANTÉ °°°°°°°°°° l’élaboration de ce CLS, un diagnostic territorial mettant en SOMMAIRE évidence la situation démographique, sociale, médico-sociale et sanitaire du territoire doit être réalisé au préalable. Remerciements . .4 Méthodologie de l’étude . .5 Synthèse de l'étude . .6 Recommandations . 15 Annexes . 17 Outils et méthode Contexte général . 18 L’Observatoire régional de la santé (ORS) de la région Centre- Situation spatiale et démographique . 18 Val de Loire, mandaté pour la réalisation de ce diagnostic en Population précaire . 29 collaboration avec la Communauté de communes du Grand Formation et ressources de la population . 34 Chambord, s’est attaché à mettre en perspective l’état de Qualité de vie . 36 santé de la population et l’offre de soins disponible sur le Santé environnement . 39 territoire avec une mise en lumière des caractéristiques Données de la Caf du Loir-et-Cher . 44 sociodémographiques du territoire. Les différents État de santé . 81 indicateurs proposés dans ce document ont été calculés le Données de mortalité . 81 plus souvent possible à un échelon géographique fin. -

Les Cépages Du Département De Loir-Et-Cher En 1804 Henri Galinié

Les cépages du département de Loir-et-Cher en 1804 Henri Galinié To cite this version: Henri Galinié. Les cépages du département de Loir-et-Cher en 1804 : Recherches sur l’histoire des cépages de Loire, 5. 2017. halshs-01427299 HAL Id: halshs-01427299 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01427299 Preprint submitted on 5 Jan 2017 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Les cépages du département de Loir-et-Cher en 1804 Henri Galinié - Recherches sur l’histoire des cépages de Loire, 5 1. L’enquête préfectorale de 1804 2. Les notes de synthèse cantonales 2.1 - Canton d’Onzain 2.2 - Canton d’Herbault. 2.3 - Canton de Blois 2.4 - Canton de Marolles 2.5 - Canton d’Oucques 2.7 - Canton d’Avaray 2.8 - Canton de Mer 2.9 - Canton de Montrichard 2.10 - Canton de Pontlevoy 2.11 - Canton de Contres 2.12 - Canton de Cellettes 2.13 - Canton de Brascieux 3. - Occurrences et répartition géographique des noms des cépages 4 - Remarques sur les cépages mentionnés 4.1- L’usage des mots plant et sepage/spage 4.2 - ‘Lignage ’ ou Massé doux 4.3 - ‘Orbois’ ou Menu Pineau 4.5 - Les Auvernat 4.6 - ‘Meslier’. -

Population 41.Pdf

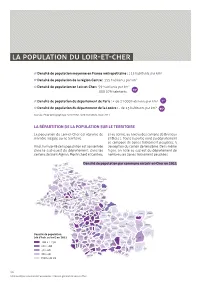

-- Densité de population moyenne en France métropolitaine : 115 habitants par km² Densité de population de la région Centre : 155 habitants par km² Densité de population en Loir-et-Cher : 59 habitants par km² 70e 330 079 habitants er Densité de population du département de Paris : + de 21 000 habitants par km² 1 Densité de population du département de la Lozère : - de 15 habitants par km² 96e Sources : Étude démographique Loir-et-Cher 2020 Livre Blanc. Insee 2011. LA RÉPARTITION DE LA POPULATION SUR LE TERRITOIRE La population du Loir-et-Cher est répartie de et au centre, au niveau des cantons de Bracieux manière inégale sur le territoire. et Blois 1. Toute la partie nord du département se compose de zones faiblement peuplées, à Ainsi, la majorité de la population est concentrée l’exception du canton de Vendôme. De la même dans le sud-ouest du département, dans les façon, on note au sud-est du département de cantons de Saint-Aignan, Montrichard et Contres, nombreuses zones faiblement peuplées. LE GAULT- DU-PERCHE Densité de population par commune en Loir-et-Cher en 2011 LE PLESSIS- DORIN ST-AVIT ARVILLE OIGNY LE POISLAY SOUDAY LA FONTENELLE ST-AGIL DROUÉ BOURSAY RUAN- MONDOUBLEAU SUR-EGVONNE CHOUE BOUFFRY LA CHAPELLE- VILLEBOUT BAILLOU CORMENON VICOMTESSE ST-MARC- FONTAINE- MEMBROLLES RAOUL DU-COR CHAUVIGNY- BEAUCHÊNE ST-JEAN- PRÉNOUVELLON ROMILLY DU-PERCHE FROIDMENTEL VERDES BRÉVAINVILLE OUZOUER- TRIPLEVILLE SARGÉ- LE TEMPLE ST-HILAIRE- LE-DOYEN SUR-BRAYE LA VILLE- LA-GRAVELLE AUX-CLERCS SEMERVILLE DANZÉ MORÉE MOISY BINAS BUSLOUP -

TOURS <> ORLÉANS

LIGNE INFO TRAFIC TOURS-ORLEANS TOURS <> ORLÉANS Programme de circulation applicable le vendredi 8 mai 2020 Pandémie COVID 19 - Le plan de transport est adapté. Retrouvez cette information sur votre mobile. 16803 14041 16831 415119 * 14038 16808 16828 PARIS PARIS Provenance Provenance AUSTERLITZ AUSTERLITZ TOURS 06:12 08:01 17:54 ORLÉANS 06:36 19:42 SAINT-PIERRE DES CORPS 06:19 08:08 18:01 LES AUBRAIS | 09:39 | 00:00 MONTLOUIS | | | LA CHAPELLE ST-MESMIN | | | | NOIZAY | | | CHAINGY FOURNEAUX PLAGE | | | | AMBOISE 06:31 08:20 18:15 SAINT-AY | | | | LIMERAY | | | MEUNG-SUR-LOIRE 06:49 | 19:55 | VEUVES MONTEAUX | | | BAULE (45) | | | | ONZAIN-CHAUMONT SUR LOIRE | 08:31 18:24 BEAUGENCY 06:55 | 20:01 | CHOUZY | | | MER (LOIR ET CHER) 07:03 | 20:09 | BLOIS-CHAMBORD 06:50 08:41 18:35 SUÈVRES | | | | LA CHAUSSÉE SAINT-VICTOR | | | MENARS | | | | MENARS | | | LA CHAUSSÉE SAINT-VICTOR | | | | SUÈVRES | | | BLOIS-CHAMBORD 07:15 10:08 20:21 01:20 MER (LOIR ET CHER) | 08:51 18:45 CHOUZY | | | | BEAUGENCY | 08:59 18:53 ONZAIN-CHAUMONT SUR LOIRE 07:24 10:17 20:30 | BAULE (45) | | | TOURS SAINT-PIERRE DES CORPS MONTLOUIS NOIZAY ProvenanceAMBOISE LIMERAY VEUVES MONTEAUX ONZAIN-CHAUMONT SUR LOIRE CHOUZY BLOIS-CHAMBORD LA CHAUSSÉE SAINT-VICTOR MENARS SUÈVRES MER (LOIR ET CHER) BEAUGENCY BAULE (45) 14038 MEUNG-SUR-LOIRE SAINT-AY 06:12 CHAINGY FOURNEAUX PLAGE 06:19 16808LA CHAPELLE ST-MESMIN LES AUBRAIS | 06:31 08:01ORLÉANS | 1682808:08 | | 17:54| | 18:01|08:20 |06:50 || |Destination |18:15|08:31 | | ||08:41 | |18:24 | | | |18:35| | |08:51 | |08:59 | | |07:28 -

Les Horaires De La Ligne 16 Blois > Beaugency

LIGNE 16 BLOIS > BEAUGENCY Cette ligne ne fonctionne pas les dimanches et jours fériés BLOIS > TOUTE PÉRIODE SCOLAIRE VACANCES SCOLAIRES LES NAVETTES L’ANNÉE BEAUGENCY L à V L à V L à V L à V L à V Me LMaJV Me Me L à V LMaJV LMaJV LMaJV LMaJV S LMaJV L à V LMaJV L à V L à V S S Notes à consulter 1 1 1 2 1 1 1 2 1 NAVETTES RÉSERVÉES AUX SCOLAIRES (CAR 99) PÉRIODE SCOLAIRE Destination Lestiou Beaugency Beaugency Mer Beaugency Lestiou Beaugency Beaugency Mer Beaugency Mer Ménars Beaugency Lestiou Lestiou Mer Lestiou Mer Beaugency Beaugency Lestiou Lestiou Tarif LMaJV Mercredi BLOIS SNCF Gare 07:43 12:31 Gare Gare 14:31 16:07 16:07 17:32 Gare Gare Gare 12:31 14:31 17:28 Gare 6 BLOIS SNCF 1 12:17 12:19 Château 07:45 12:33 14:33 16:09 16:09 17:34 12:33 14:33 17:30 Services Jean Jaurès (Halle aux Grains) NAVETTE 07:48 12:36 NAVETTE NAVETTE 14:36 16:12 16:12 17:37 NAVETTE 12:36 14:36 17:33 BLOIS CHÂTEAU effectués par 12:22 12:24 NAVETTE NAVETTE NAVETTE Cartier (Collège Les Provinces) 17:25 12:30 12:30 16:17 16:17 17:25 NAVETTE BLOIS JEAN JAURÈS les lignes S1 12:25 12:27 CONTACTEZ-NOUS Pôle d'Échange Scolaire 17:30 12:33 12:33 16:19 16:19 17:30 18:30 18:30 18:31 BLOIS PÔLE ÉCHANGE SCOLAIRE (QUAIS 1 À 3) et S2 Azalys 12:27 12:29 Bodin 17:33 12:36 12:36 16:21 16:21 17:33 18:32 18:32 18:32 Lesueur 17:35 07:52 12:38 12:38 12:38 14:38 16:23 16:23 17:39 17:35 18:34 18:34 12:42 14:40 17:39 18:36 LA-CHAUSSÉE-ST-VICTOR Fraisiers 17:37 07:55 12:40 12:40 12:40 14:40 16:25 16:25 17:43 17:37 18:36 18:36 12:46 14:43 17:43 18:40 NAVETTES RÉSERVÉES AUX COMMERCIAUX -

Liste Des Édifices Protégés Pour Le Département Du Loir-Et-Cher Au Titre De La Législation Sur Les Monuments Historiques

Liste des édifices protégés pour le département du Loir-et-Cher au titre de la législation sur les monuments historiques Commune Appellation Adresse de l'édifice Libellé de la protection ANGE Château (ancien) Château (route du) 23 porterie : inscription par arrêté du 27 août 1953 ANGE Maison du 16s Près de l'église Maison du 16s, près de l'église : inscription par arrêté du 6 janvier 1926 AREINES Eglise Notre-Dame Eglise : classement par arrêté du 31 décembre 1946 AREINES Théâtre gallo-romain Ensemble des vestiges enfouis (cad. ZA 54) : inscription par arrêté du 13 juillet 1988 ARTINS Eglise Saint-Pierre (ancienne) Eglise Saint-Pierre (ancienne) avec son retable en pierre contre le mur oriental (cad. A 110) : classement par arrêté du 30 novembre 1987 ARVILLE Commanderie des Templiers Façades et toitures de la poterne d'entrée, du colombier et des bâtiments du (ancienne) 18s : inscription par arrêté du 24 avril 1954 ARVILLE Eglise Notre-Dame Eglise : inscription par arrêté du 23 avril 1954 AUTHON Abbaye Saint-Sauveur et L'Etoile Les vestiges de l’abbaye, les sols et les aménagements hydrauliques avec le château de L'Etoile vivier, les façades et toitures du bâtiment conventuel, les façades et toitures de la boulangerie et les façades et toitures du château de l’architecte Phidias Vestier : inscription par arrêté du 11 septembre 2006 Eglise abbatiale de l'Etoile (ancienne) : inscription par arrêté du 27 août 1953 AUTHON Château du Fresne Le Fresne Façades et toitures des deux ailes de communs, les façades et toitures des deux petites maisons contre les tours rondes et la glacière du XVIIIe siècle en totalité : inscription par arrêté du 05 mars 2007 Château ; pavillon latéral Nord qui abrite la chapelle ; façades et toitures du pavillon latéral Sud, des deux tours d'entrée et des deux pavillons d'entrée ; façades et toitures du bâtiment de l'orangerie ; façades et toitures du bâtiment des communs, élevés sur caves, attenant à cet ensemble ; sol de la cour d'honneur ; parterre à la française (cad. -

2.1 (Paris) ORLÉANS BLOIS-CHAMBORD TOURS

2.1 (Paris) ORLÉANS BLOIS-CHAMBORD TOURS HORAIRES VALABLES DU 03 JUILLET AU 29 AOÛT 2021 Les horaires et renseignements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer au cours de la période d’application de cette fiche (Travaux, crise sanitaire, etc.) Nous vous invitons à consulter l’affichage en gare ou le site www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire avant d’entreprendre votre voyage. RÉMI RÉMI RÉMI RÉMI RÉMI RÉMI RÉMI RÉMI RÉMI RÉMI RÉMI Transporteur RÉMI RÉMI RÉMI RÉMI RÉMI EXPRESS RÉMI RÉMI RÉMI EXPRESS RÉMI EXPRESS RÉMI RÉMI EXPRESS RÉMI RÉMI EXPRESS EXPRESS RÉMI EXPRESS RÉMI EXPRESS RÉMI RÉMI RÉMI RÉMI RÉMI EXPRESS RÉMI RÉMI RÉMI RÉMI EXPRESS EXPRESS RÉMI 860205 16803 860001 16805 860501 14031 16807 860253 860503 14033 16809 14037 16813 860005 14043 16817 860213 14047 14049 16821 14047 16823 14053 16825 860007 860011 860265 860515 14055 16827 860219 860269 860517 14059 14061 16829 Numéro de circulation Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Ven Lun Lun Lun Ven Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à Jours de circulation Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Jeu Ven Ven Ven Ven Ven Jeu Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Renvois PARIS-AUSTERLITZ (D) 05.45 06.25 06.53 07.37 09.25 11.25 13.16 13.25 13.53 15.25 16.22 16.25 17.22 17.25 17.37 Les Aubrais (A) 07.16 07.25 08.27 08.33 10.25 12.24 14.11 14.24 14.59 16.25 17.49 17.24 18.51 18.24 18.33 ORLÉANS (A) 07.22 07.32 08.33 10.32 -

Plan De Réseau Chartres Paris

Plan de réseau Chartres Paris Le Poislay 419 Paris Rémi 41 Droué Châteaudun Choue La Chapelle- Mondoubleau Vicomtesse Cormenon Chauvigny- du-Perche Le LoirSt-Hilaire-la-Gravelle Sargé-sur-Braye Orléans La Ville- Charsonville aux Clercs Binas/AblainvilleBeauce-la-Romaine - Ouzouer POUR CONNAÎTRE VOTRE CENTRALE Épuisay TGV 1D Morée Binas Danzé TOUTES LES LIGNES D’INFORMATION Savigny-sur-Braye 13 Autainville Paris DU RÉSEAU RÉMI, 20 Fréteval DES CARS RÉMI 41 14 Pezou Azé Orléans RENDEZ-VOUS SUR : Fortan Lisle St-Laurent- des-Bois St-Léonard- en-Beauce Mazangé St-Firmin-des-Prés Marchenoir Montrieux Oucques-la-nouvelle Lorges www.remi- Le Gué-du-Loir 02 54 58 55 44 Naveil Vendôme- Vendôme Briou Villiers-sur-Loir TGV Paris centrevaldeloire.fr Areines Villemuzard Josnes Le Loir Villetrun 10 Prépatour Villeneuve- Beaugency Coulommiers- Frouville Orléans Concriers la-Tour Talcy Montoire-sur-le-Loir 11 Orléans Selommes 492 Tavers Lavardin Séris Villemardy Maves/Pontijou Lailly-en-Val 8 Villeromain 16 Villexanton La Chapelle- Lestiou 8 Sasnières Champigny- 1 Maves/Charleville St-Martin- Avaray Ambloy en-Beauce en-PlaineHerbilly St-Laurent-Nouan Courbouzon St Amand-Longpré 9 Mer Villefrancœur Suèvres Le Cavereau Le Breuil Mulsans RÉSEAU CAR RÉMI Cour- Nouan-sur-Loire Pray Villerogneux La Chapelle- sur-Loire Lancé Vendômoise Muides-sur-Loire LIGNES RÉGULIÈRES CAR RÉMI 41 St-Dyé-sur-Loire La Ferté-St-Cyr Gombergean Landes- Villerbon Ménars Crouy- Yvoy- Lancôme le-Gaulois Fossé Montlivault sur-Cosson le-Marron St-Lubin- St-Denis-sur-Loire Maslives -

Atlas Culturel 2019 Centre-Val De Loire Financements Culturels De L’État 2015-2018

Atlas culturel 2019 Centre-Val de Loire Financements culturels de l’État 2015-2018 DRAC Centre-Val de Loire - 2019 1 12 2 11 13 10 3 14 9 8 4 15 6 7 16 5 Crédit photos de la couverture 1 Orléans (45) - Théâtre 2 Mignières (28) - Matériel archéologique 3 Chartres (28) – Cathédrale Notre-Dame, détails des sculptures du tour de chœur © F. Lauginie. 4 Montargis (45) – Musée Girodet. Henry de Triqueti (1803-1874), Homère se désaltérant, vers 1863. Pierres noire et blanche, aquarelle et sanguine sur papier. © F. Lauginie. 5 Bourges (18) – Détail de la cathédrale 6 Lèves (28) – Église Saint-Lazare 7 Amilly (45) – Les Tanneries. Mathieu Bonardet, exposition Back and Forth du 2 février au 17 mars 2019 © F. Lauginie. 8 Chartres (28) – Cathédrale Notre-Dame, détails des sculptures du tour de chœur © F. Lauginie. 9 Déols (36) - Usine Marcel Bloch 10 Amilly (45) – Les Tanneries. Exposition Tatiana Wolska, Principe d’incertitude, installation, hiver 2019. © F. Lauginie. 11 Bords de Loire aux environs de Saint-Benoît-sur-Loire (45) 12 Tours (37) – Cathédrale Saint-Gatien, transept nord, vitraux contemporain dédiés à saint Martin, Gérard Collin-Thiébaut (artiste), Pierre-Alain Parot (maître verrier). © F. Lauginie. 13 Drevant (18) - site gallo-romain, détail de l’amphithéâtre © F. Lauginie. 14 Blois (41) - Château 15 Centre chorégraphique national de Tours (37). Compagnie Ten. © Max Ruiz 16 Senonches (28) – Cinéma L’Ambiance 2 Édito.................................................................................................................................................................................... -

WEEK-Ends EN VALLÉE DU LOIR EN SOLOGNE EN VALLÉE DU CHER À BLOIS EN VALLÉE DE LA LOIRE UN ÉTÉ Inoubliable SPORT NATURE GASTRONOMIE CHÂTEAUX SORTIES ETC

LOIR & CHERHORS-SÉRIE ÉTÉ 2014 le mag WEEK-ends EN VALLÉE DU LOIR EN SOLOGNE EN VALLÉE DU CHER À BLOIS EN VALLÉE DE LA LOIRE UN ÉTÉ inoubliable SPORT NATURE GASTRONOMIE CHÂTEAUX SORTIES ETC. 2 / Loir&Cher le mag été 2014 ÉDITO Maurice Leroy Ancien ministre Président du Conseil général Courriel : [email protected] Twitter : @MauriceLeroy LA VITALITÉ d’un département N. Derré C’est désormais une coutume : en dans nos villes et villages, grâce juin, Loir & Cher le mag se pare à la vitalité de nos bassins de vie des couleurs de l’été pour mettre que « bien-vivre » s’accorde avec en valeur les richesses de nos développement économique. territoires. À travers ses terroirs, ses Au fil de ce numéro d’été, vous paysages, ses savoir-faire, le Loir- retrouverez des hommes et des et-Cher présente femmes qui, par des visages aussi Le Loir-et-Cher, leurs projets, leur complémentaires un territoire à passion et leurs qu’attractifs. Un taille humaine. engagements, équilibre qui se incarnent la vitalité retrouve dans la plupart des du département. L’occasion aussi secteurs d’activité et ouvre le de découvrir ou de redécouvrir un champ à l’initiative, au dialogue et patrimoine naturel et culturel bien aux projets. Le Loir-et-Cher porte la vivant qui attire chaque année les vision d’un territoire à taille humaine touristes du monde entier. où l’échange et la construction Pour cette visite estivale, bienvenue commune sont les clés du succès. à travers notre département et bon C’est grâce aux liens de proximité été en Loir-et-Cher ! Loir&Cher le mag été 2014 / 3 actu Loir&Cher le mag sur le web Pub P4 Poursuites de lecture, albums photos, interviews, exclusivités.. -

Communique De Presse // 04/07/2019

COMMUNIQUE DE PRESSE // 04/07/2019 > SECHERESSE Premières restrictions des prélèvements d’eau dans les cours d’eau Les précipitations déficitaires depuis septembre 2018 (estimées à 40 % par rapport aux précipitations cumulées moyennes) génèrent un début de situation de sécheresse sur certains cours d’eau du Loir-et-Cher. Au regard des mesures de restriction définies par l’arrêté-cadre du Préfet de Loir-et-Cher du 31 juillet 2013, il a été constaté le franchissement d’un seuil : • d’alerte pour les bassins versants de la Brenne et des Affluents du Cher, • d’alerte renforcée pour le bassin versant de la Cisse, • de crise pour les bassins versant des Affluents de la Loire, du Beuvron et de la Masse, et du Cher. Des mesures de restriction des prélèvements en rivière s’appliquent à compter de ce jour sur les communes concernées par ce bassin versant. Ces mesures sont fixées par l’arrêté préfectoral qui peut être consulté en mairies, où il est affiché, et sur le site internet des services de l’État (www.loir- et-cher.gouv.fr). Sur les bassins versants de la Brenne et des Affluents du Cher : • les irrigants doivent ainsi réduire de 20 % le volume hebdomadaire autorisé, • le remplissage de plans d’eau et les manœuvres d’ouvrages susceptibles d’influencer le débit sont interdits, • l’arrosage des pelouses et jardins sont interdits de 8 h à 20 h. Sur le bassin versant des affluents de la Cisse : • les irrigants doivent désormais réduire de 50 % le volume hebdomadaire autorisé, • le remplissage de plans d’eau et les manœuvres d’ouvrages susceptibles d’influencer le débit restent interdits ; • l’arrosage des pelouses et jardins est interdit ainsi que le remplissage des piscines ; • l’arrosage des potagers est interdit de 8 h à 20 h.