AOC Languedoc (Vins Blancs) 4

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Les Élèves De CM1, Reçus Par Le Maire Et Les Élus P.4 Sommaire Canicule Prudence

70 juillet 2019 le magazine d’information de votre ville actualité - vie municipale - vie associative - scolarité - vie culturelle - sports & loisirs - événementiel - portraits... Fin d’année scolaire, Les 10 ans de La ville « La Première » Port-La Nouvelle, Henri MARTIN remet la RNR célèbre ses de l’Espace Arts la station au fil les dictionnaires p.12 champions et Rencontres du temps : le aux élèves p.19 Roger-Broncy nouveau livre de p. 3 p.22 Micheline Cathala p.24 Le nouveau front de mer p.8 Les élèves de CM1, reçus par le Maire et les élus p.4 Sommaire Canicule Prudence Dans le cadre du Plan Canicule mis en place par l’État, la Mairie p. 3-4 -5 ENFANCE • établit un recensement des personnes vulnérables afin de main- tenir leur sécurité en cas de déclenchement d’une alerte météo. Ce recensement permet aux sensibles, isolées, d’être contactées p.6 SENSIBILISATION • par les services sociaux de la ville, le CIAS et Domactions afin de vérifier leur besoin d’aide et de soutien lors d’une éventuelle alerte canicule. p.7 AÎNÉS • La loi n’autorise l’inscription sur cette liste que des personnes qui se seront expressément manifestées. p.8 FRONT DE MER • Pour vous inscrire, contactez le CCAS au 04 68 40 30 23 (toutes les personnes disposent d’un droit d’accès, de suppression ou de rectification des données les concernant). p.9 SÉCURITÉ • p.10 PLAGE • p.11 INFOS PRATIQUES • Numéros Utiles p.12-13 RNR SAINTE-LUCIE • Hôtel de Ville Espace Sécurité Sociale www.portlanouvelle.fr (5, rue Mirabeau) • Accueil - État Civil 04 68 40 30 30 • Libre accès les mardis, mercredis p.14-15 CÉRÉMONIE DES CHAMPIONS • • Police Municipale 04 68 48 18 18 et jeudis matin de 8h30 à 12h • Urbanisme 04 68 40 30 50 • Sur RDV l’après-midi les mardis, • Élection 04 68 40 30 36 mercredis et jeudis (fermé vacances • Services Financiers 04 68 40 30 34 scolaires) p.16 FÊTE DE LA MUSIQUE • • Secrétariat du Maire 04 68 40 30 40 • tél. -

Les Anciens Châteaux Seigneuriaux Du Département De L'aude

1 Les anciens châteaux seigneuriaux du département de l'Aude Par le Dr. Charles Boyer juillet 1980 AIGUES-VIVES; AIROUX Le château situé sur un monticule à côté de Le château situé dans le village est une solide l'église paraît remonter seulement au XIIIe siècle. construction de la Renaissance flanquée d'une C'est une construction bien délabrée dont la tourelle d'angle. L'escalier est renfermé dans une construction des maisons voisines a modifié la autre tourelle percée d'une porte et de fenêtres disposition des lieux. Au centre une tour carrée, aux riches sculptures. le fort d'une hauteur de 20 m., couvre une surface de 30 mètres carrés ; les murs ont une AJAC épaisseur de 1,80 m. Le château d'Ajac dont quelques parties À l'intérieur sont les restes d'un escalier remontent au XVe siècle a été restauré au XVIIIe conduisant au premier étage sur voûte. Du siècle. Il a successivement appartenu aux familles château il ne reste qu'une partie de la bâtisse de de Lévis et de Montcalm. Il est aujourd'hui l'est ; on y voit des traces de fenêtres murées. délaissé. Le maréchal de Lévis y naquit en 1719. F. Pasquier1 a écrit une belle étude sur ce château. Construit sur le coteau au bas duquel se développe le village, il forme une masse carrée au milieu d'une terrasse couverte de beaux arbres. La façade principale est percée de fenêtres sans caractère, elle a été refaite au milieu du règne de Louis XV. Au rez-de-chaussée on peut voir la salle à manger ayant conservé quelques restes de décoration. -

Sur Facebook

BULLETIN d’informaFITOUtions décembre 2016 NON À LA FUSION SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE DE FITOU SUR FACEBOOK À LA PAGE « FITOU OFFICIEL » 2 L’Edito du Maire q L’Édito Commniqué 3 Informations pratiques Chers amis, 4/5 Dossier : Le Patrimoine 2016 qui s’achève fût au niveau de l’intercommunalité 6 Infos Municipales une année particulièrement difficile, ponctuée d’un moment 7 d’enthousiasme et de nombreux moments de déception. Nous Infos Associations Le sommaire Le 8 avons, avec nos partenaires de Salanque Méditerranée, engagé Ils sont à votre service un rapprochement avec la Communauté de Communes des q Direction de la Publication : Alexis Armangau Rédaction : Service Communication Corbières, à sa demande. Cette dernière n’ayant pas atteint Conception et impression : Imprimerie de Bourg - Narbonne le seuil de population nécessaire, ne pouvait après le 31 décembre 2016, demeurer seule. Les discussions engagées mémentoMairie sous les meilleurs auspices, laissaient présager un mariage 6, Avenue de la Mairie. Tél : 04 68 45 71 65 porteur pour nos deux structures. Cependant, au moment de finaliser administrativement Fax : 04 68 45 64 32 ce rapprochement, courant juillet dernier, la rédaction de la Charte Communautaire par Courriel : [email protected] Site : www.fitou.fr les communes des Corbières, ne correspondait en rien au texte négocié ensemble durant Ouverture des bureaux au public : Lundi : 9h-12h • 16h-18h de longues séances de travail. Les exigences de la Communauté des Corbières n’étant Mardi : 9h-12h • Fermée l’après-midi plus acceptables en l’état, notamment sur certaines compétences, la décision fut prise Mercredi : 9h-12h • 16h-18h Jeudi : 9h-12h • 14h-16h par le Président de Salanque Méditerranée, devant son impuissance à faire revenir les Vendredi : 9h-12h • 13h30-16h30 Urbanisme : élus des Corbières sur leur décision, d’interrompre le processus de fusion. -

Peyriac-De-Mer 2637.PM6

FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N°570 – 12 juin 2007 HISTOIRE Bientôt réédité Histoire pittoresque et chronologique illustrée de LOCALE PEYRIAC-DE-MER NOUVELLE SERIE « Salines : l’épaisseur Peyriac (Peyriaco) est cité pour e de la nappe est la première fois au XI siècle proportionnelle à la par A.-J. DECORMIS quaient autrefois au nord de Peyriaco qui chaleur solaire de l’été » n’était à l’origine qu’un hameau d’une cinquantaine de feux, dont les habitants itué dans le département de l’Aude, vivaient de pêche, de chasse et de quel- e livre illustré est publié dans la col- le village de Peyriac-de-Mer qui fait ques terres cultivables. Toutes les maisons lection Monographies des villes et Spartie du canton de Sigean (arrondis- étaient regroupées autour du rocher (la Cvillages de France, dirigée par M.-G. sement de Narbonne), comme les com- peyra, appelé pompeusement « le châ- Micberth, qui compte plus de 2 630 titres à ce munes de Caves et Feuilla, Fitou et La teau ») et les barques venaient s’y amarrer jour. « Sous les premiers seigneurs, écrit Palme, Leucate et Port-la-Nouvelle, Portel- sous leur protection. Peyriac (Peyriaco) est A.-J. Decormis au début de son ouvrage, les des-Corbières, Roquefort-des-Corbières et cité pour la première fois au XIe siècle dans salines durent être mieux organisées, les chaus- Treilles, est manifestement mal dénommé : le texte d’une donation faite par l’archevê- sées protectrices créées ou améliorées. Celle « Aussi loin que l’on remonte, note en effet que de Narbonne, Pierre Béranger, à l’église d’Estarac, à l’ouest, détournait vers Saint- A.-J. -

La Carte « Sport Et Nature

Attention, nature fragile ! Quelques recommandations pour pratiquer les activités de loisirs dans les espaces naturels : • Préservez la faune et la flore (ne cueillez pas de plantes, évitez de déranger les animaux) SPORTS & NATURE • Respectez le balisage des zones de pratique (sentiers, voies d’escalade, kitesurf, ...) L • Gardez vos chiens en laisse a C es • Respectez les propriétés et les biens privés se • Emportez vos déchets EN NARBONNAISE MÉDITERRANÉE • N’allumez pas de feu • Laissez nos véhicules dans les zones de stationnement dédiées à cet effet BIZE-MINERVOIS Le Pech 220 m ARGELIERS Canal du Midi D11 D267 D907 D326A MAILHAC D5 Serre d'Oupia La Cesse 287 m PORT-DE- OUVEILLAN POUZOLS- LA-ROBINE D5 MINERVOIS MIREPEÏSSET Canal de Jonction Amphoralis D418 D607 musée Étang SAINTE-VALIÈRE gallo-romain d'Ouveillan D13 GINESTAS LE SOMAIL DA26 SALLÈLES-D'AUDE D607 D369 u Midi D16 nal d Béziers Ca Montpellier SAINT-MARCEL- D162 D6009 SAINT-NAZAIRE- SUR-AUDE MOUSSOULENS CUXAC-D'AUDE Étang de Vendres VENTENAC- D'AUDE EN-MINERVOIS D1118 MOUSSAN Canal de la Robine L’Aude COURSAN SALLES-D'AUDE D718 L’Aude RAÏSSAC-D'AUDE D1118 MARCORIGNAN FLEURY D'AUDE D169 D11 D31 VILLEDAIGNE LES CABANES NÉVIAN D13 E DE FLEURY D6009 D607 D1118 P A Étang de D69 VINASSAN L Pissevaches C LÉZIGNAN-CORBIÈRES l'Orbieu D6113 Gouffre D68 A de l'Oeil Doux Domaine L de l’Oustalet MONTREDON- NARBONNE E ARMISSAN D DES-CORBIÈRES F A9 D68 I S D6113 S A 37 D168A M D24 D168 SAINT-PIERRE-LA-MER Carcassonne Toulouse D32 BIZANET D224 D61 A61 38 Coffre de Pech Redon 214 m NARBONNE-PLAGE -

Avis D'enquête Publique

PRÉFET DE L’AUDE AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE relatif à l’ouverture d’une enquête publique portant sur la déclaration d'intérêt général (DIG) des travaux de gestion régulière de la ripisylve des cours d'eau des bassins versants des Corbières Maritimes située dans le Sud-Est du département de l’Aude portée par le Syndicat des Bassins versants des Corbières Maritimes Par arrêté préfectoral n° 2019/0012 du préfet de l’Aude, une enquête publique sur le projet susvisé, d’une durée de 30 jours, est prescrite du 1er août 2019 au 30 août 2019 inclus sur une demande de déclaration d’intérêt général (DIG) des travaux de gestion régulière de la ripisylve des cours d’eau des bassins versants des Corbières Maritimes, soit : Caves, Feuilla, Fitou, La Palme, Leucate et Treilles. Caractéristiques principales du projet : Les travaux ont pour objet : la restauration de la ripisylve les travaux de génie végétal ; la gestion des atterrissements ; le confortement de berge. Elle est concernée par les rubriques de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement : 3.1.5.0 et 3.2.1.0 – Déclaration. Le projet n’est pas soumis à étude d’impact. Informations complémentaires : La personne responsable du projet est Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal des Bassins Versants des Corbières Maritimes – Mairie de Caves – 4, rue de la Mairie – 11510 Caves. Toutes informations techniques relatives au projet pourront être demandées à : Monsieur Thomas PASQUALI – Technicien de rivière Courriel : thomas.pasquali @smmar.fr – Tél. : 06 43 80 93 42. Désignation du commissaire enquêteurer août 2018 : Le commissaire enquêteur est Monsieur Prosper EKODO, pharmacien retraité, en cas d’empêchement, un commissaire enquêteur remplaçant est désigné après interruption de l’enquête. -

Livret D'accueil

LIVRET D’ACCUEIL ADRESSES UTILESO ADRESSE GPS Le Mot du Maire GPS 42°534403 N, 02° 584463 E ACCES PAR AUTOROUTE A9 Chers amis, Sortie «Leucate» n°40 - par le Nord Sortie «Rivesaltes» n°41 - par le Sud A mi-chemin entre tourisme rural et VIA INTERNET tourisme balnéaire, Fitou combine Pour approfondir vos recherches, avec succès les traditions d’un http://www.fitou.fr vieux village méditerranéen aux MAIRIE maisons serrées les unes contre Lundi au vendredi : 9h-12h Après-midi : les autres et les attraits du tourisme lundi et mercredi : 16h-18h balnéaire, de par sa proximité avec la méditerranée, jeudi : 14h-16h mais aussi en raison de sa qualité de village lacustre vendredi : 13h30-16h30 que lui confère son entité de Port-Fitou. (Accueil physique et téléphonique sauf mardi après-midi) Fitou, village vigneron est riche de 13 caves OFFICE DE TOURISME particulières qui avec les vignerons coopérateurs, Juin : les matins de 9h à 12h30 (sauf le vous proposent des millésimes d’exception que vous lundi), les après-midi de 15h à 18h30 pourrez découvrir directement aux domaines ou alors (sauf le mercredi) en dînant dans l’un des nombreux établissements Juillet-Août : les matins de 9h30 à 12h30 (sauf le lundi), les après-midi de 15h à 19h gastronomiques que compte notre commune. (sauf les lundi, samedi et dimanche) Fitou est également un village résolument tourné vers 6 Avenue de la Mairie - 11510 FITOU l’avenir et notamment vers les énergies renouvelables 04 68 70 28 43 - [email protected] développées depuis déjà de nombreuses années avec POMPIERS/ BOMBEROS/ FIREMEN : 18 les fermes éoliennes que je vous engage à découvrir entre ciel, mer et garrigue. -

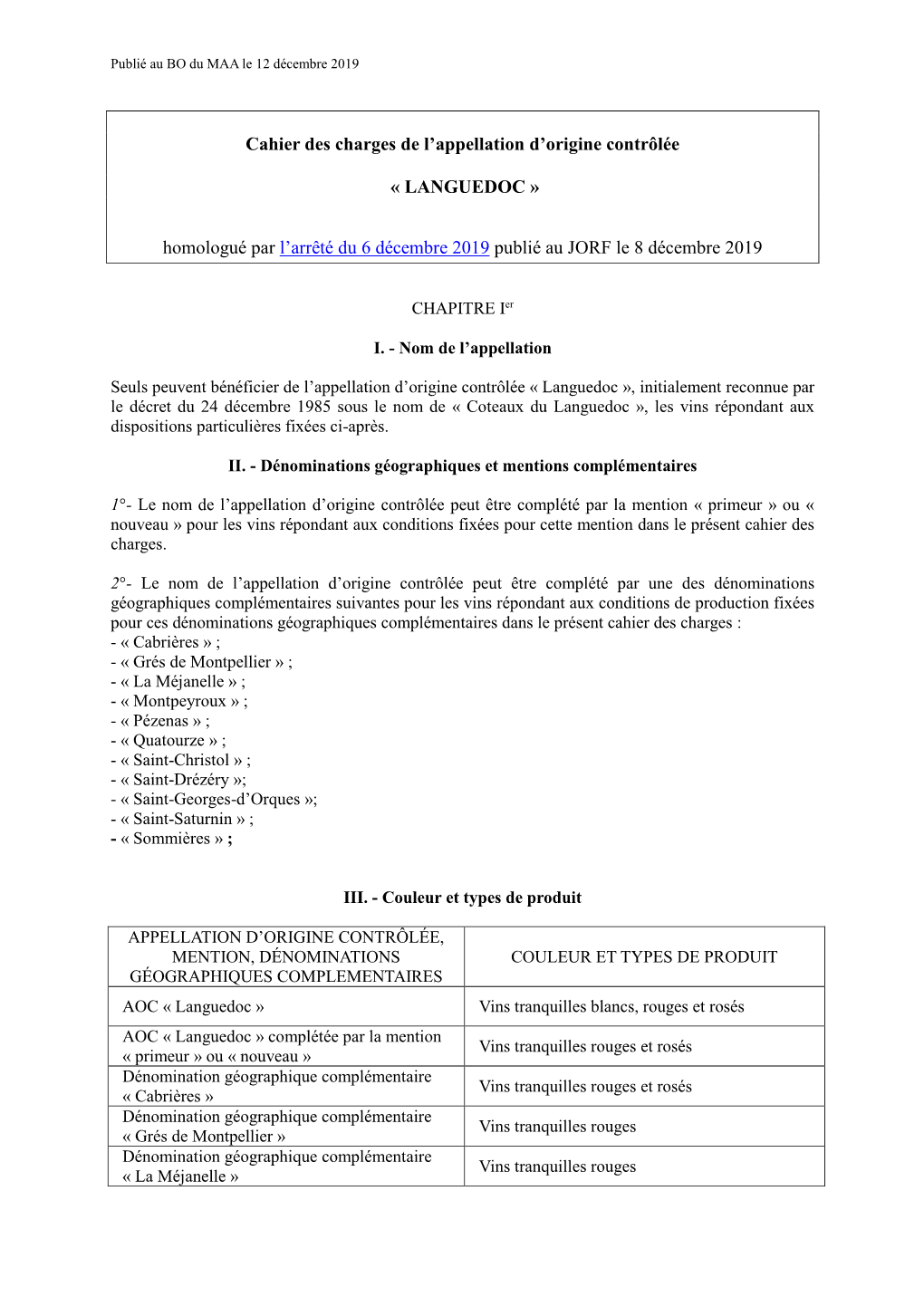

Cahier Des Charges De L'appellation D'origine Contrôlée

Publié au BO du MAA le 12 décembre 2019 Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « CORBIÈRES » homologué par l’arrêté du 6 décembre 2019 publié au JORF du 8 décembre 2019 CHAPITRE 1er I. - Nom de l’appellation Seuls peuvent bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Corbières », initialement reconnue par le décret du 24 décembre 1985, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après. II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires Pas de disposition particulière. III. - Couleurs et types de produit L’appellation d’origine contrôlée « Corbières » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés. IV. - Aire géographique et zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées 1°- Aire géographique La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de l’Aude sur la base du code officiel géographique de l’année 2019 : Albas, Arquettes-en-Val, Bages, Barbaira, Bizanet, Boutenac, Camplong-d’Aude, Canet, Capendu, Cascastel-des-Corbières, Caunettes-en-Val, Caves, Comigne, Conilhac-Corbières, Coustouge, Cruscades, Cucugnan, Davejean, Dernacueillette, Douzens, Duilhac-sous-Peyreperthuse, Durban-Corbières, Embres-et-Castelmaure, Escales, Fabrezan, Felines-Termenès, Ferrals-les- Corbières, Feuilla, Fitou, Floure, Fontcouverte, Fontiès-d’Aude, Fontjoncouse, Fraisse-des- Corbières, Gruissan, Jonquières, Labastide-en-Val, Lagrasse, Laroque-de-Fa, Leucate, Lézignan- Corbières, Luc-sur-Orbieu, Mayronnes, -

Le Cahier Des Charges De L'appellation Fitou

Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « FITOU » homologué par le décret n° 2011-1374 du 25 octobre 2011, JORF du 28 octobre 2011 CHAPITRE I er I. - Nom de l’appellation Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Fitou », initialement reconnue par le décret du 28 avril 1948, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après. II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires Pas de disposition particulière. III. - Couleur et type de produit L’appellation d’origine contrôlée « Fitou » est réservée aux vins tranquilles rouges. IV. - Aire et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées 1°- Aire géographique La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Aude : Cascastel-des-Corbières, Caves, Fitou, Leucate, La Palme, Paziols, Treilles, Tuchan, Villeneuve-les-Corbières. 2°- Aire parcellaire délimitée Les vins sont issus exclusivement de vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 4 février 1949. L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées. V. - Encépagement L’encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée. 1°- Encépagement Les vins sont issus des cépages suivants : - cépages principaux : carignan N, grenache N ; - cépages complémentaires : mourvèdre N, syrah N. -

Publication of a Communication of Approval of a Standard Amendment

6.3.2020 EN Offi cial Jour nal of the European Union C 73/37 Publication of a communication of approval of a standard amendment to the product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (2020/C 73/11) This notice is published in accordance with Article 17(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (1). COMMUNICATION OF APPROVAL OF A STANDARD AMENDMENT ‘Corbières’ PDO-FR-A0671-AM02 Date of communication: 20 December 2019 DESCRIPTION OF AND REASONS FOR THE APPROVED AMENDMENT 1. Geographical area and area in immediate proximity Points IV(1) and (3) of the specification relating to the geographical area and the area in immediate proximity have been updated in respect of the references to the official geographical code for 2019. The names of three municipalities, ‘Fraisse-des-Corbières’, ‘Mayronnes’ and ‘Portel-des-Corbières’, have therefore been updated in the list of municipalities that make up the geographical area. This update does not alter the geographical area. The name of one municipality, ‘Opoul-Perillos’ in the department of Pyrénées-Orientales, has been updated in the list of municipalities that make up the area in immediate proximity. This update does not alter the area in immediate proximity. The points in the single document relating to ‘Demarcated geographical area’ and ‘Additional conditions – area in immediate proximity’ have been updated. 2. Vine varieties Under point V of the specification, secondary varieties have been integrated to allow for a better adaptation of plant material to the soil and climate conditions in the geographical area. -

Where to Watch Birds… Pair of European Rollers - © E

Where to watch birds… © E. Czyz- Aude Nature Pair of European rollers - Pair in th rk? e Narbonnaise regional Nature Pa With its wild beaches, coastal lagoons, former saltpans, agricultural plains, scrubby Mediterranean vegetation known as “garrigue”, limestone cliffs and rocky outcrops, the Narbonnaise regional Nature Park encompasses an internationally renowned diversity of landscapes, whilst also boasting a very rich cultural heritage. Throughout the year, these varied biotopes are home to one of France’s richest ranges of birdlife, with nearly 400 out of the 950 species of birds observed in Western Europe present in the park, either as residents, seasonal visitors or occasional visitors. Close to a third of the bird species found here are protected, either nationally or internationally. Enjoy exceptional bird watching opportunities, many other outdoor activities, plus great food and wine, in the Narbonnaise regional Nature Park, one of Europe’s newest nature holiday destinations! Hérault What else to see and do in the The Narbonnaise regional Nature Park on the Mediterranean, epitomises the very essence of the Mediterranean! D 6113 D 6009 Made up of a string of coastal lagoons (Pissevache, Bages-Sigean, Gruissan and La A 9 Palme) along the Mediterranean coast and bordered to the west by limestone hills, the park encompasses 21 towns and villages of the Aude county in the Languedoc Roussillon A 61 region of southern France. It is home to one of the greatest ranges of biodiversity to be CLAPE214 m found in any of the protected natural sites around the Mediterranean. Formed in 2003, the “young” Narbonnaise regional Nature Park is responsible for protecting and promoting this exceptional area of natural heritage for the benefit of all, whilst at the same time helping to ensure that economic development progresses in harmony with it. -

Clairadomaine Du Pere Puig Clairadomaine La Vigne Barbe

CLAIRADOMAINE DU PERE PUIG 8 Boulevard des Albères 66530 CLAIRA Vin blanc , Vin rosé , Vin rouge Téléphone : , Vins doux Portable : +33 6 75 00 05 06 Email : [email protected] Descriptif : Site web : Domaine Père Puig dans le http://domaineperepuig.com/Contact.html Roussillon, élabore des vins du Roussillon et vins doux naturels Coordonnées GPS : Latitude : 42.7598055 Labels : Longitude : 2.95711170 CLAIRADOMAINE LA VIGNE BARBE Chemin de Torreilles 66530 CLAIRA Pétillants, effervescents , Vin Téléphone : +33 4 68 61 38 71 blanc , Vin rosé , Vin rouge , Vins Portable : doux , Apéritifs , Jus de fruits Email : [email protected] Descriptif : Site web : Domaine familial d'une quarantaine http://www.lavignebarbe.com d'hectares en Roussillon. Une diversité de terroirs pour une grande Coordonnées GPS : gamme de vins (vins secs, vins doux Latitude : 42.7586715 naturels et vins pétillants). Longitude : 2.9695257 Labels : CUCUGNANCHATEAU TRILLOL 10 route de Duilhac, Chemin départemental 14 Corbières 11350 CUCUGNAN Vin blanc , Vin rouge , Vin rosé Téléphone : +33 4 68 45 01 13 Portable : +33 6 46 54 34 91 Descriptif : Email : [email protected] Le château Trillol vous accueille pour Site web : http://www.trillol.com une dégustation commentée des vins et des visites des caves et du Coordonnées GPS : vignoble qui s’étend entre la vallée Latitude : 42.8498554 de Cucugnan et les forteresses de Longitude : 2.59652852 Quéribus et de Peyrepertuse. Labels : Agriculture raisonnée, Club Table & Vin de l'Aude, , , CUCUGNANDOMAINE CALMON MATHIEU ET FILLES 5 chemin du Malpas Corbières 11350 CUCUGNAN Vin blanc , Vins doux Téléphone : Portable : +33 6 30 71 88 34 Descriptif : Email : [email protected] Petite production familiale de vin Site web : blanc et vin doux uniquement à base de Maccabeu.