Dossier De Demande ______6

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

ANNEXE 1 : Zonage D'intervention Des Financeurs

ANNEXE 1 : Zonage d’intervention des financeurs TERRITOIRE 1 : liste des captages à problème Appel à manifestation d’intérêt 2019 « soutien aux filières favorables à la protection de la ressource en eau » - Annexe 1 page 1/8 Nom des aires d’alimentations concernées Agence de l’eau Agence de l’eau Département Commune d’implantation Département Commune d’implantation concernée concernée AMBLY-FLEURY AESN AINGOULAINCOURT AESN AOUSTE AESN AMBONVILLE AESN ASFELD AESN APREY RMC AUBIGNY-LES-POTHEES AERM AUJEURRES RMC AUTHE AERM BAISSEY RMC AVANCON AESN BAYARD-SUR-MARNE AESN BALAIVES-ET-BUTZ AERM BIESLES AESN BANOGNE-RECOUVRANCE AESN BOLOGNE AESN BAR-LES-BUZANCY AESN BOURBONNE-LES-BAINS RMC BOSSEVAL-ET-BRIANCOURT AERM BOURDONS-SUR-ROGNON AESN BOUTANCOURT AERM BOURG RMC CHALANDRY-ELAIRE AERM BRACHAY AESN CHARLEVILLE-MEZIERES AERM BRENNES RMC CHATEAU-PORCIEN AESN BROUSSEVAL AESN CHEMERY-SUR-BAR AERM CHANCENAY AESN CHEVEUGES AERM CHATEAUVILLAIN AESN CLAVY-WARBY AERM CHEVILLON AESN DOM-LE-MESNIL AERM CIRFONTAINES-EN-AZOIS AESN DONCHERY AERM COHONS RMC FRAILLICOURT AESN COLMIER-LE-BAS AESN FRAILLICOURT AESN COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES AESN GIVONNE AERM ECHENAY AESN GIVRY AESN ECOT-LA-COMBE AESN GUIGNICOURT-SUR-VENCE AERM ENFONVELLE RMC HAUVINE AESN FAVEROLLES AESN HOUDILCOURT AESN FAYS AESN LA NEUVILLE-EN-TOURNE-A-FUY AESN FRESNES-SUR-APANCE RMC LANDRES-ET-SAINT-GEORGES AESN GERMAINES AESN LANDRICHAMPS AERM GIEY-SUR-AUJON AESN ARDENNES LE THOUR AESN GONCOURT AERM LEFFINCOURT AESN HAUTE- HALLIGNICOURT AESN LETANNE AERM MARNE HUMES-JORQUENAY AESN MONTHERME -

CC De La Brie Champenoise

Communes membres : 0 ortrait P Foncier CC de la Brie Bergères-sous-Montmirail, Boissy-le-Repos, Charleville, Corfélix, Corrobert, Fromentières, Le Gault-Soigny, Janvilliers, Mécringes, Montmirail, Morsains, Rieux, Champenoise Soizy-aux-Bois, Le Thoult-Trosnay, Tréfols, Vauchamps, Verdon, Le Vézier, La Villeneuve-lès-Charleville 0 Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement GRAND EST SAER / Mission Foncier Novembre 2019 http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/ 0 CC de la Brie Champenoise Périmètre Communes membres 01/2019 19 ( Marne : 19) Surface de l'EPCI (km²) 280,04 Dépt Marne Densité (hab/km²) en 2016 EPCI 27 Poids dans la ZE Épernay*(100%) ZE 47 Pop EPCI dans la ZE Épernay(6,9%) Grand Est 96 * ZE de comparaison dans le portrait Population 2011 7 491 2016 7 441 Évolution 2006 - 2011 75 hab/an Évolution 2011 - 2016 -10 hab/an 10 communes les plus peuplées (2016) Montmirail 3 611 48,5% Le Gault-Soigny 540 7,3% 0 Fromentières 375 5,0% Vauchamps 356 4,8% Charleville 244 3,3% Boissy-le-Repos 222 3,0% Verdon 211 2,8% Corrobert 203 2,7% Rieux 200 2,7% Mécringes 199 2,7% Données de cadrage Évolution de la population CC de la BrieCC de la Champenoise Evolution de la population depuis 1968 Composante de l'évolution de la population en base 100 en 1962 de 2011 à 2016 (%) 140 2% 1,7% 1,1% 120 1% 0,8% 0,3% 0,0% 100 0% 0,0% -1% -0,7%-0,6% 80 -0,9% -0,8% -2% -1,5% -1,5% 60 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 EPCI ZE Département Grand Est Région Département ZE EPCI Evolution totale Part du solde naturel Part -

Maires De La Marne

COMMUNE CP SEXE NOM PRENOM Arrt 51240 Vitry-le- ABLANCOURT F BATY Hélène François 51150 Châlons-en- AIGNY F NICLET Chantal Champagne ALLEMANCHE LAUNAY ET 51260 SOYER M CHAMPION Bernard Epernay ALLEMANT 51120 F DOUCET Carole Epernay 51250 Vitry-le- ALLIANCELLES M GARCIA DELGADO Jean-Jacques François AMBONNAY 51150 M RODEZ Eric Epernay 51290 Vitry-le- AMBRIERES M DROIN Denis François ANGLURE 51260 M ESPINASSE Frédéric Epernay ANGLUZELLES ET 51230 COURCELLES M COURJAN Jean-François Epernay ANTHENAY 51700 F BERNIER Claudine Reims AOUGNY 51170 M LEQUART Alain Reims ARCIS LE PONSART 51170 M DUBOIS Jean-Luc Reims 51800 Sainte- ARGERS M SCHELFOUT Gilles Menehould 51290 Vitry-le- ARRIGNY F BOUQUET Marie-France François 51290 Vitry-le- ARZILLIERES NEUVILLE M CAPPE Michel François 51150 Châlons-en- ATHIS M EVRARD Jean-Loup Champagne AUBERIVE 51600 M LORIN Pascal Reims AUBILLY 51170 M LEROY Jean-Yves Reims 51240 Vitry-le- AULNAY L'AITRE M LONCLAS Michel François 51150 Châlons-en- AULNAY SUR MARNE M DESGROUAS Philippe Champagne AUMENANCOURT 51110 M GUREGHIAN Franck Reims 51800 Sainte- AUVE M SIMON Claude Menehould AVENAY VAL D'OR 51160 M MAUSSIRE Philippe Epernay AVIZE 51190 M DULION Gilles Epernay AY CHAMPAGNE 51160 M LEVEQUE Dominique Epernay BACONNES 51400 M GIRARDIN Francis Reims BAGNEUX 51260 M GOUILLY Guy Epernay BAIZIL 51270 F METEYER Christine Epernay BANNAY 51270 F CURFS Muguette Epernay BANNES 51230 M GUILLAUME Patrick Epernay BARBONNE FAYEL 51120 M BENOIST Jean-Louis Epernay BASLIEUX LES FISMES 51170 M FRANCOIS Jacky Reims 51700 BASLIEUX -

Archives Départementales De La Marne 2020 Commune Actuelle

Archives départementales de la Marne 2020 Commune actuelle Commune fusionnée et variante toponymique Hameau dépendant Observation changement de nom Ablancourt Amblancourt Saint-Martin-d'Ablois Ablois Saint-Martin-d'Amblois, Ablois-Saint-Martin Par décret du 13/10/1952, Ablois devient Saint-Martin d'Ablois Aigny Allemanche-Launay-et-Soyer Allemanche-Launay Allemanche et Launay Par décret du 26 septembre 1846, Allemanche-Launay absorbe Soyer et prend le nom d'Allemanche-Launay-et- Soyer Allemanche-Launay-et-Soyer Soyer Par décret du 26 septembre 1846, Allemanche-Launay absorbe Soyer et prend le nom d'Allemanche-Launay-et- Soyer Allemant Alliancelles Ambonnay Par arrêté du 12/12/2005 Ambonnay dépend de l'arrondissement d'Epernay Ambrières Ambrières et Hautefontaine Par arrêté du 17/12/1965, modification des limites territoriales et échange de parcelles entre la commune d'Ambrières et celle de Laneuville-au-Pont (Haute-Marne) Anglure Angluzelles-et-Courcelles Angluzelle, Courcelles et Angluselle Anthenay Aougny Ogny Arcis-le-Ponsart Argers Arrigny Par décrets des 11/05/1883 et 03/11/1883 Arrigny annexe des portions de territoire de la commune de Larzicourt Arzillières-Neuville Arzillières Par arrêté préfectoral du 05/06/1973, Arzillières annexe Neuville-sous-Arzillières sous le nom de Arzillières-Neuville Arzillières-Neuville Neuville-sous-Arzillières Par arrêté préfectoral du 05/06/1973, Arzillières annexe Neuville-sous-Arzillières sous le nom de Arzillières-Neuville Athis Aubérive Aubilly Aulnay-l'Aître Aulnay-sur-Marne Auménancourt Auménancourt-le-Grand Par arrêté du 22/11/1966, Auménancourt-le-Grand absorbe Auménancourt-le-Petit et prend le nom d'Auménancourt Auménancourt Auménancourt-le-Petit Par arrêté du 22/11/1966, Auménancourt-le-Grand absorbe Auménancourt-le-Petit et prend le nom d'Auménancourt Auve Avenay-Val-d'Or Avenay Par décret du 28/05/1951, Avenay prend le nom d'Avenay- Val-d'Or. -

Région Territoire De Vie-Santé Commune Code Département Code

Code Code Région Territoire de vie-santé Commune département commune Grand-Est Rethel Acy-Romance 08 08001 Grand-Est Nouzonville Aiglemont 08 08003 Grand-Est Rethel Aire 08 08004 Grand-Est Rethel Alincourt 08 08005 Grand-Est Rethel Alland'Huy-et-Sausseuil 08 08006 Grand-Est Vouziers Les Alleux 08 08007 Grand-Est Rethel Amagne 08 08008 Grand-Est Carignan Amblimont 08 08009 Grand-Est Rethel Ambly-Fleury 08 08010 Grand-Est Revin Anchamps 08 08011 Grand-Est Sedan Angecourt 08 08013 Grand-Est Rethel Annelles 08 08014 Grand-Est Hirson Antheny 08 08015 Grand-Est Hirson Aouste 08 08016 Grand-Est Sainte-Menehould Apremont 08 08017 Grand-Est Vouziers Ardeuil-et-Montfauxelles 08 08018 Grand-Est Vouziers Les Grandes-Armoises 08 08019 Grand-Est Vouziers Les Petites-Armoises 08 08020 Grand-Est Rethel Arnicourt 08 08021 Grand-Est Charleville-Mézières Arreux 08 08022 Grand-Est Sedan Artaise-le-Vivier 08 08023 Grand-Est Rethel Asfeld 08 08024 Grand-Est Vouziers Attigny 08 08025 Grand-Est Charleville-Mézières Aubigny-les-Pothées 08 08026 Grand-Est Rethel Auboncourt-Vauzelles 08 08027 Grand-Est Givet Aubrives 08 08028 Grand-Est Carignan Auflance 08 08029 Grand-Est Hirson Auge 08 08030 Grand-Est Vouziers Aure 08 08031 Grand-Est Reims Aussonce 08 08032 Grand-Est Vouziers Authe 08 08033 Grand-Est Sedan Autrecourt-et-Pourron 08 08034 Grand-Est Vouziers Autruche 08 08035 Grand-Est Vouziers Autry 08 08036 Grand-Est Hirson Auvillers-les-Forges 08 08037 Grand-Est Rethel Avançon 08 08038 Grand-Est Rethel Avaux 08 08039 Grand-Est Charleville-Mézières Les Ayvelles -

CC De La Brie Champenoise

CCI Marne en Champagne Analyse économique & Data La Communauté de communes de la Brie Champenoise Son président : Etienne DHUICQ Son siège : Montmirail Sa composition : 19 communes Commune Pop. 2015 Bergères-sous-Montmirail 121 Boissy-le-Repos 226 Charleville 249 Corfélix 111 Corrobert 201 Fromentières 380 Janvilliers 169 La Villeneuve-lès-Charleville 114 Le Gault-Soigny 544 Le Thoult-Trosnay 100 Le Vézier 195 Mécringes 193 Montmirail 3 643 Morsains 129 Rieux 197 Soizy-aux-Bois 179 Tréfols 155 Vauchamps 359 Verdon 209 CCI Marne en Champagne Analyse économique et Data – 1er semestre 2019 Dynamique des entreprises du territoire Données issues du fichier consulaire en janvier 2019 Répartition des établissements et effectifs salariés par secteurs d’activité Etablissements Effectifs (1) 48% 222 établissements 30% (1) dont 34 micro-entrepreneurs 1 393 10% salariés 6% 6% 66% 3% 16% 1% 13% Industrie Construction Commerce CHR* Services *Cafés, Hôtels, Restaurants Principaux employeurs Entreprise Site principal APE Secteur principal Effectifs Nb d’Ets Industrie AXON CABLE Montmirail 2732Z 702 1 manufacturière Industrie MAROQUINERIE MARJO Montmirail 1512Z 150 1 manufacturière CHADON/CARREFOUR Montmirail 4711D Commerce de détail 48 1 MARKET IPC PETROLEUM FRANCE Montmirail 0610Z Industrie extractive 46 1 ETABLISSEMENTS MARCY Montmirail 4632C Commerce de gros 36 1 Transports et REGNAULT AUTOCARS Montmirail 4939A 25 1 entreposage Évolution des créations et radiations d’entreprises sur 5 ans 40 Sur 5 ans : 30 129 20 créations 86 10 radiations Créations Radiations 0 2014 2015 2016 2017 2018 Les micro-entreprises représentent 50% des créations et 40% des disparitions, début 2019. CCI Marne en Champagne Analyse économique et Data – 1er semestre 2019 Afin de pouvoir comparer les territoires, le périmètre géographique de l’ensemble des données traitées dans ce document a été adapté à celui en vigueur au 01/01/2017 Synthèse des principaux indicateurs (Cf. -

95 Communes Rassemblant Au Total 35 587 Habitants (Selon Données INSEE 2012)

Liste des communes constitutives du GAL Brie et Champagne Le GAL du Pays de Brie et Champagne est constitué de 95 communes rassemblant au total 35 587 habitants (selon données INSEE 2012). Voici la liste des communes qui constituent son périmètre : Nombre N° Nom de la commune d'habitants EPCI INSEE (INSEE 2012) 1 Allemanche-Launay-et-Soyer 51004 106 CC Sézanne Sud-Ouest marnais 2 Allemant 51005 168 CC Sézanne Sud-Ouest marnais 3 Anglure 51009 826 CC Sézanne Sud-Ouest marnais 4 Angluzelles-et-Courcelles 51010 144 CC du Sud Marnais 5 Bagneux 51032 496 CC Sézanne Sud-Ouest marnais 6 Bannes 51035 282 CC du Sud Marnais 7 Barbonne-Fayel 51036 494 CC Sézanne Sud-Ouest marnais 8 Baudement 51041 121 CC Sézanne Sud-Ouest marnais 9 Bergères-sous-Montmirail 51050 131 CC de la Brie Champenoise 10 Bethon 51056 287 CC Sézanne Sud-Ouest marnais 11 Boissy-le-Repos 51070 201 CC de la Brie Champenoise 12 Bouchy-Saint-Genest 51071 186 CC Sézanne Sud-Ouest marnais 13 Broussy-le-Grand 51090 312 CC du Sud Marnais 14 Broussy-le-Petit 51091 128 CC Sézanne Sud-Ouest marnais 15 Broyes 51092 366 CC Sézanne Sud-Ouest marnais 16 Champguyon 51116 269 CC Sézanne Sud-Ouest marnais 17 Chantemerle 51124 52 CC Sézanne Sud-Ouest marnais 18 Charleville 51129 280 CC de la Brie Champenoise 19 Chichey 51151 167 CC Sézanne Sud-Ouest marnais 20 Châtillon-sur-Morin 51137 187 CC Sézanne Sud-Ouest marnais 21 Clesles 51155 602 CC Sézanne Sud-Ouest marnais 22 Conflans-sur-Seine 51162 674 CC Sézanne Sud-Ouest marnais 23 Connantray-Vaurefroy 51164 180 CC du Sud Marnais 24 Connantre 51165 -

Récapitulatif Général - Cahier D'attribution V2

Récapitulatif général - Cahier d'attribution v2 SECTEUR \ ORGANISME Espèce DEM ATT MINI 01 - Vesle-Marne CEM 2 01 - Vesle-Marne CHI 112 01 - Vesle-Marne JCB 3 02 - Moivre-Marne CHI 7 109 03 - Vallées CEM 2 03 - Vallées CHI 35 264 03 - Vallées JCB 1 04 - Mailly-Hauts de Champagne CEF 200 04 - Mailly-Hauts de Champagne CEJI 150 04 - Mailly-Hauts de Champagne CEM 1 14 04 - Mailly-Hauts de Champagne CEM1 45 04 - Mailly-Hauts de Champagne CEM2 45 04 - Mailly-Hauts de Champagne CHI 80 285 04 - Mailly-Hauts de Champagne JCB 4 05 - Châlons sud CHI 18 130 06 - Somme-Soude CEM 1 06 - Somme-Soude CHI 20 131 07 - Mourmelon-Moronvilliers CEF 7 07 - Mourmelon-Moronvilliers CEJI 7 07 - Mourmelon-Moronvilliers CEM 6 07 - Mourmelon-Moronvilliers CEM1 8 07 - Mourmelon-Moronvilliers CEM2 7 07 - Mourmelon-Moronvilliers CHI 369 07 - Mourmelon-Moronvilliers JCB 3 08 - Suippes CEF 255 1/120 08 - Suippes CEJI 230 08 - Suippes CEM 20 08 - Suippes CEM1 100 08 - Suippes CEM2 150 08 - Suippes CHI 85 08 - Suippes JCB 20 09 - Quatre sources CEM 6 09 - Quatre sources CHI 146 09 - Quatre sources JCB 9 10 - Argonne nord CEF 14 10 - Argonne nord CEJI 24 10 - Argonne nord CEM1 14 10 - Argonne nord CEM2 6 10 - Argonne nord CHI 8 421 11 - Argonne centre CEF 76 11 - Argonne centre CEJI 76 11 - Argonne centre CEM1 21 11 - Argonne centre CEM2 4 11 - Argonne centre CHI 119 12 - Argonne sud CEF 19 12 - Argonne sud CEJI 19 12 - Argonne sud CEM1 24 12 - Argonne sud CEM2 8 12 - Argonne sud CHI 22 573 13 - Trois fontaines CEF 12 13 - Trois fontaines CEJI 9 13 - Trois fontaines CEM1 -

Couloirs De Passage Potentiels En Seine-Et-Marne Arc De Dierrey

CROUTTES-SUR-MARNE CHEZY-SUR-MARNE CHAMIGNY LUZANCY MERY-SUR-MARNE ESSISES CHARLY CouloirsREUIL-EN-BRIE de passageCITRY potentiels en Seine-et-Marne Arc de Dierrey VIFFORT PAVANT LA CHAPELLE-SUR-CHEZY LA FERTE-SOUS-JOUARRE SAACY-SUR-MARNE MONTFAUCON NOGENT-L'ARTAUD ROZOY-BELLEVALLE BASSEVELLE FONTENELLE-EN-BRIE JOUARRE BUSSIERES ± SAINT-CYR-SUR-MORIN SAINT-OUEN-SUR-MORIN VIELS-MAISONS HONDEVILLIERS ORLY-SUR-MORIN L'EPINE-AUX-BOIS BOITRON MARCHAIS-EN-BRIE VERDELOT MONTMIRAIL LA TRETOIRE SABLONNIERES VENDIERES DOUE VILLENEUVE-SUR-BELLOT REBAIS LA CELLE-SOUS-MONTMIRAIL MECRINGES MONTDAUPHIN SAINT-GERMAIN-SOUS-DOUE SAINT-LEGER SAINT-DENIS-LES-REBAIS BELLOT AULNOY RIEUX MONTENILS MONTOLIVET BOISSY-LE-CHATEL CHAUFFRY SAINT-BARTHELEMY SAINT-REMY-LA-VANNE MORSAINS LE VEZIER SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS MEILLERAY SAINT-SIMEON TREFOLS JOUY-SUR-MORIN LA FERTE-GAUCHER CHAILLY-EN-BRIE LA CHAPELLE-MOUTILS CHAMPGUYON MAROLLES-EN-BRIE VILLENEUVE-LA-LIONNE CHOISY-EN-BRIE JOISELLE LESCHEROLLES CHARTRONGES REVEILLON NEUVY SAINT-MARS-VIEUX-MAISONS CHEVRU SAINT-MARTIN-DU-BOSCHET LEUDON-EN-BRIE ESTERNAY SANCY-LES-PROVINS COURGIVAUX BETON-BAZOCHES COURTACON CERNEUX CHATILLON-SUR-MORIN MONTCEAUX-LES-PROVINS ESCARDES SAINT-BON Légende LES MARETS CHAMPCENEST Fuseau d'étude AUGERS-EN-BRIE LES ESSARTS-LE-VICOMTE BOUCHY-SAINT-GENEST Limite départementale VILLIERS-SAINT-GEORGES Limite communale COURCHAMP RUPEREUX Couloirs de passage potentiels NESLE-LA-REPOSTE Oise Aisne LOUAN-VILLEGRUIS-FONTAINE VOULTON Marne BEAUCHERY-SAINT-MARTIN VILLENAUXE-LA-GRANDE Seine-et-Marne MONTPOTHIER Aube PLESSIS-BARBUISE BARBUISE LA SAULSOTTE CHALAUTRE-LA-GRANDE 05102.5 Echelle : 1/120 000 Le 18/11/2009 SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLEPlanche 2/2 Km MARN AY-SU R-SEIN E. -

Compétences Marne

Communes du departement de la Marne en A Ablancourt Aigny Allemanche-Launay-et-Soyer Allemant Alliancelles Ambonnay Ambrières Anglure Angluzelles-et-Courcelles Anthenay Aougny Arcis-le-Ponsart Argers Arrigny Arzillières-Neuville Athis Aubérive Aubilly Aulnay-l'Aître Aulnay-sur-Marne Auménancourt Auve Avenay-Val-d'Or Avize Ay Communes du departement de la Marne en B Baconnes Bagneux Bannay Bannes Barbonne-Fayel Baslieux-lès-Fismes Baslieux-sous-Châtillon Bassu Bassuet Baudement Baye Bazancourt Beaumont-sur-Vesle Beaunay Beine-Nauroy Belval-en-Argonne Belval-sous-Châtillon Bergères-lès-Vertus Bergères-sous-Montmirail Berméricourt Berru Berzieux Bétheniville Bétheny Bethon Bettancourt-la-Longue Bezannes Bignicourt-sur-Marne Bignicourt-sur-Saulx Billy-le-Grand Binarville Binson-et-Orquigny Bisseuil Blacy Blaise-sous-Arzillières Blesme Bligny Boissy-le-Repos Bouchy-Saint-Genest Bouilly Bouleuse Boult-sur-Suippe Bourgogne Boursault Bouvancourt Bouy Bouzy Brandonvillers Branscourt Braux-Saint-Remy Braux-Sainte-Cohière Bréban Breuil Breuvery-sur-Coole Brimont Brouillet Broussy-le-Grand Broussy-le-Petit Broyes Brugny-Vaudancourt Brusson Bussy-le-Château Bussy-le-Repos Bussy-Lettrée Communes du departement de la Marne en C Caurel Cauroy-lès-Hermonville Cernay-en-Dormois Cernay-lès-Reims Cernon Chaintrix-Bierges Châlons-en-Champagne Châlons-sur-Vesle Chaltrait Chambrecy Chamery Champaubert Champfleury Champguyon Champigneul-Champagne Champigny Champillon Champlat-et-Boujacourt Champvoisy Changy Chantemerle Chapelaine Charleville Charmont Châtelraould-Saint-Louvent -

Recueil 10-2013 Du 9 Octobre

N° 10 BBUULLLLEETTIINN DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN EETT RREECCUUEEIILL DDEESS AACCTTEESS AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFFSS DDEE LLAA PPRREEFFEECCTTUURREE DDEE LLAA MMAARRNNEE du 9 octobre 2013 AVIS ET PUBLICATIONS : DELEGATIONS DE SIGNATURE DU PREFET / SUBDELEGATIONS DE SIGNATURE DES CHEFS DE SERVICE DE L’ETAT PREFECTURE : - DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES - DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES SOUS-PREFECTURES SERVICES DECONCENTRES DIVERS Ce recueil est consultable à la préfecture de la Marne, 1, rue de Jessaint 51000 Châlons en Champagne et dans les quatre sous-préfectures (Reims, Epernay, Vitry-le-François et Sainte- Menehould), ainsi que sur le site internet de la préfecture www.marne.gouv.fr (rubrique – Publications). Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 10 du 9 octobre 2013 – Page 1 - SOMMAIRE Délégations de signature du préfet / Subdélégations des chefs de service de l’Etat - Arrêté préfectoral DS 2013-82 du 4 octobre 2013 portant délégation de signature à M. Alain VALLET, directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie d’Ile de France - Arrêté préfectoral du 3 octobre 2013 portant délégation de signature aux responsables des services prescripteurs CHORUS et des agents du Centre de service partagés PREFECTURE DE LA MARNE Direction de la réglementation et des libertés publiques p 11 - Arrêté préfectoral du 27 septembre 2013 fixant les dates de l’examen du certificat de capacité -

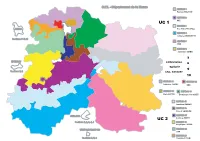

Les Cartes Des Sections Généralistes, Agricoles, Par

S.I.T. - Département de la Marne SECTION 1 Patricia MOUTON SECTION 2 XXX SECTION 3 REIMS Eric PHILIPPOTEAU SECTION 4 A.Marie ANDRUETTE Sections 11 à 20 SECTION 5 XXX SECTION 6 Catherine IDENN EPERNAY Sections 1, 2 SECTION 11 SECTION 12 Catherine CHERY XXX SECTION 13 SECTION 14 Alain EATON Dominique JACQUIER SECTION 15 Jonathan EMOND SECTION 16 Pascal SENEUZE CHALONS SECTION 17 Anthony SMITH Sections 1, 2, 3, 4, 6 SECTION 18 Angélique CORNU VITRY LE FRANCOIS SECTION 19 XXX SECTION 20 Sections 6, 5, 9 Ouarda ZITOUNI S.I.T. - Département de la Marne sections à compétence agricole SECTION 7 Julien WOELFFLE SECTION 8 Sylvain SKURAS SECTION 9 XXX SECTION 10 Audrey PIERRE S.I.T. - Département de la Marne UC 1 SECTION 1 Patricia MOUGIN SECTION 2 Jean-Pierre TINE SECTION 3 Eric PHILIPPOTEAU SECTION 4 A.Marie ANDRUETTE SECTION 5 XXX SECTION 6 Catherine IDENN CHALONS Sections 4 et 5 : Sections 1, 2, 3, 4, 6 compétence transport sur toute l'UC Section 4 : compétence transport aérien sur toute l'UC VITRY LE FRANCOIS Sections 6, 5, 9 S.I.T. - Département de la Marne SECTION 11 UC 2 Catherine CHERY SECTION 12 XXX SECTION 13 Alain EATON REIMS SECTION 14 Dominique JACQUIER SECTION 15 Sections 11 à 20 Jonathan EMOND SECTION 16 Pascal SENEUZE SECTION 17 Anthony SMITH SECTION 18 Angélique CORNU SECTION 19 XXX SECTION 20 Ouarda ZITOUNI EPERNAY Sections 12 et 13 : compétence transport Sections 1, 2 sur toute l'UC Section 13 : compétence transport aérien sur toute l'UC Section 17 : compétence transport ferroviaire sur tout le département Section 19 : compétence