Ing. Luca DE CARLO

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Anno Scolastico 2018-19 PUGLIA AMBITO 0018 - LE2 Elenco Scuole I Grado Ordinato Sulla Base Della Prossimità Tra Le Sedi Definita Dall’Ufficio Territoriale Competente

Anno Scolastico 2018-19 PUGLIA AMBITO 0018 - LE2 Elenco Scuole I Grado Ordinato sulla base della prossimità tra le sedi definita dall’ufficio territoriale competente SEDE DI ORGANICO ESPRIMIBILE DAL Altri Plessi Denominazione altri Indirizzo altri Comune altri PERSONALE Scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole Codice Istituto Denominazione Istituto DOCENTE Denominazione Sede Caratteristica Indirizzo Sede Comune Sede Istituto Istituto Istituto stesso Istituto LEIC86400D ISTIT. COMPRENSIVO "G. LEMM86401E COPERTINO POLO 4 NORMALE VIA R. ISABELLA COPERTINO FALCONE" LEIC865009 I.C.SAN GIUSEPPE DA LEMM86501A ISTITUTO COMPRENSIVO NORMALE VIA MOGADISCIO 45 COPERTINO COPERTINO POLO 3 LEIC867001 COPERTINO POLO 1 LEMM867012 SCUOLA SECONDARIA NORMALE VIA COLACI 65 COPERTINO PRIMO POLO LEIC83000A I.C. "GEREMIA RE" LEMM83001B SCUOLA SECONDARIA I NORMALE VIA OTRANTO LEVERANO GRADO LEIC832002 I.C. "DON LORENZO LEMM832013 SCUOLA MEDIA VIA NORMALE VIA DELLA LIBERTA' LEVERANO MILANI" DELLA LIBERTA' LEIC840001 I.C. "VTTORIO BODINI" LEMM840012 "V.GRAMSCI" - NORMALE VIA VETTA D'ITALIA MONTERONI LEMM840023 V. MANCA VIA F. BARACCA 8 ARNESANO MONTERONI P.2 DI LECCE LEIC84100R ISTITUTO COMPRENSIVO LEMM84101T I.FALCONIERI - POLO 1 NORMALE VIA GRAMSCI, 6 MONTERONI POLO 1 MONTERONI DI LECCE LEIC88600A IST.COMPRENSIVO A LEMM88601B SCUOLA MEDIA " A. NORMALE VIA STAZIONE N?56 CARMIANO IND.MUSICALE MIGLIETTA" LEIC82700E LEQUILE LEMM82701G SANDRO PERTINI NORMALE VIA L. DA VINCI LEQUILE LEMM82702L R. QUARTA SAN PIETRO VIA S.ALLENDE SAN PIETRO - LEQUILE IN LAMA IN LAMA LEIC853003 SAN CESARIO LEMM853014 A. MANZONI NORMALE VIA CERUNDOLO SAN CESARIO LEMM853025 G. PASCOLI - SAN VIA ROMA SAN DONATO 64 DI LECCE DONATO 21 DI LECCE LEIC8AF004 I.C. "PEPPINO LEMM8AF015 SMS DON INNOCENZO NORMALE VIA CONVENTO VEGLIE IMPASTATO" NEGRO -VEGLIE LEIC8AG00X VEGLIE POLO 2 LEMM8AG011 SC.MEDIA ST. -

From Capo D'otranto to S. Maria Di Leuca (Apulia, Southern Italy)

l di Paleontologia e Stratigrafia Dicembre 1999 STRATIGRAPHIC ARCHITECTURE OF THE SALENTO COAST FROM CAPO D'OTRANTO TO S. MARIA DI LEUCA (APULIA, SOUTHERN ITALY) ALFONSO BOSELLINI'I, FRANCESCA R. BOSELLINI'i", MARIA LUISA COLALONGO', MARIANO PARENTE"", ANTONIO RUSSo't'r 8. ALESSANDRO VESCOGNI'r'l Receioed Jwne 14, 1999; accepted September 6, 1999 Key words: Southern Italy, Apulia, Tertiary Messinian, coral thrust belts. During the last 60 m.y., the horst carapace was consranr- reefs, carbonate sedimentology. ly near sea level and sediments were mainly accommodated and pre- served on the deep margin and slope of the platform. Riassunto. Lungo la cosra orienrale della Penisola Salentina, da Capo d'Otranto a S.Maria di Leuca, esiste un'architerrura srrarigrafica assai particolare dovuta al fatto che diversi sistemi carbonatici, di età Introduciion. compresa tra il Cretaceo superiore e il Quaternario, sono disposri lar- eralmente e variamente "incascrati" l'uno rispetto all'altro. Così, men- tre al centro della Penisola Salentina, cioè sul carapace della Piattafor- Studies on carbonare platforms normally focus on ma Apula, 1a successione post-creracea è ridotta a poche decine di piatf orm-top archirecrure, defining sequence bound- metrr e suddivisa da importanti inconformità e lacune, sul margine e aries, facies distrib.ution, cycliciry, aggradarion and sullo siope di tale piattaforma molti sistemi carbonatici sono srari progradation geomerries, etc. It is also a common norion preservati, anche con spessori considerevoli. that platforms grow upward, Il nostro studio dimostra anche che alcuni di quesri sisremi car- i.e. aggrade, owing to rela- bonatici sono in realtì degli slope clinostratificati, associati a scogliere tive sea-level rise (tectonic subsidence and eustasy). -

REGIONE PUGLIA Deliberazione Della Giunta Regionale

REGIONE PUGLIA Deliberazione della Giunta Regionale N.385 del 19/03/2020 del Registro delle Deliberazioni Codice CIFRA:SSS/DEL/2020/00014 OGGETTO: classìfìcazione delle acque di balneazione per la stagione balneare 2020, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs. N. 116/2008, sulla base dei campionamenti effettuati dalPARPA Puglia - Territorio di LECCE e provincia. L*anno 2020 addì 19 del mese dì Marzo, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori: Sono presenti: Nessuno assente. Presidente Michele Emiliano V.Presidente Antonio Nunziante Assessore Cosimo Borraccino Assessore Loredana Capone Assessore Giovanni Giannini Assessore Sebastiano Leo Assessore Raffaele Piemontese Assessore Alfonsino Pisicchio Assessore Salvatore Ruggeri Assessore Giovanni F. Stea Assiste alla seduta i! Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile della P.O. "Igiene Ambientale e screening oncologici" e confermata dal Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dal Dirigente della Sezione PSB, riferisce quanto segue: - con D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 si è data attuazione alla direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, innovando le norme recate dal D.P.R. n. 470/1982 relativo all'applicazione della direttiva 76/160/CEE; tali norme hanno cessato di avere efficacia mettendo in atto quelle innovate e, comunque, a decorrere dal 31/12/2014, come stabilito dall'art. 17 dello stesso D. Lgs. n. 116/2008; - con riferimento all'art. 17, comma 4 del richiamato D. -

Distretto Militare Di Lecce, Ruoli Matricolari

Autore GiangrecoC DISTRETTO MILITARE - RUOLI MATRICOLARI del 1917 LECCE Cognome Nome Paternità Maternità Luogo di nascita data Matricole Vol. Abate Antonio Adolfo Rizzo Domenica Maglie 13 novembre 47136 3 Abate Giuseppe // // Vernole 2 marzo 1913 49109 + 9 32 514 classe 1913 Abate Ippazio Francesco Pedaci Pasqualina Gallipoli 12 febbraio 48867 8 Abaterusso Arcangelo Giovanni Brigante Rosa Patù 14 maggio 48866 8 Abissinese Cosimo Cosimo Bocco Addolorata Ugento 16 agosto 48055 6 Acampora Dante Vincenzo Buccoliero Anna Lecce 25 dicembre 46377 + 1 + 48779 8 Accogli Andrea // // Andrano 25 ottobre 49105 9 Accogli Carmine Angelo Bisanti Cesaria Andrano 21 dicembre 48831 8 Accogli Rocco Salvatore Cazzato Maria Andrano 16 agosto 47216 3 Accogli Vito Cirino Fachechi Addolorata Andrano 23 settembre 48186 6 Accoto Celso Giuseppe Pantaleo Maria Andrano 3 maggio 47217 3 Afrune Paolo Giorgio Cesario Brunetta Giuseppa Serrano 3 aprile 47284 3 Agostinello Salvatore Salvatore Coppola Donata Specchia 24 agosto 47201 3 Agrini Fioravante Vito De Luce Maria Novoli 27 maggio 46810 2 Agrosi Aniello Roberto Rizzo Maria Diso 13 marzo 47125 3 Agrosì Aniello Vittorio Filippo Rini Virginia Diso 13 dicembre 47226 3 Aiello Antonio Vincenzo Stefanelli Emilia Gallipoli 6 gennaio 48939 8 Aiello Mario Salvatore Sansebastiano Maria Gallipoli 19 febbraio 47881 5 Albanese Enrico Gervasio Genova Elvira Lecce 30 novembre 46615 2 Albanese Luigi Oronzo Lezzi Giulia Lecce 10 marzo 48424 7 Albano Antonio Cosimo Stefanizzi Natalizia Veglie 16 marzo 46832 2 Albano Carlo Francesco -

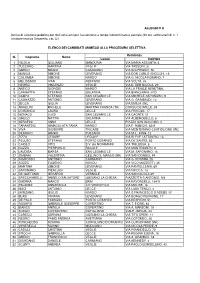

Allegato A) GEOMETRI.Xlsx

ALLEGATO A Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (20 ore settimanali) di n° 1 istruttore tecnico Geometra, cat. C1 ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROCEDURA SELETTIVA Residenza N. Cognome Nome Luogo Indirizzo 1 NICOLA GIULIANO MANDURIA VIA MARIA ASSUNTA, 6 2 ZUCCARO MARTINA VEGLIE VIA TASSONI, 31 3 GRECO BIAGIO CASARANO VIA SOLFERINO, 78 4 MANGIA SIMONE LEVERANO VIA DON CARLO GNOCCHI, 15 5 COLOMBA SIMONE NARDO' VIA G. NICOLA ROMANO, 7 6 MELISSANO IVAN RUFFANO VIA VOLTA, 33 7 NEGRO VINCENZO VEGLIE VIA E. DEB NICOLA, 20 8 ANTICO GIORGIO NARDO' VIA LA FENICE NERETINA, 9 CARRATTA STEFANO GALATINA VIA BIANCHIANI, 37/D 10 CAMPA STEFANO SAN CESARIO LE VIA MICHELE SAPONARO, 9 11 CAGNAZZO ANTONIO LEVERANO VIA G. GARIBALDI, 13 12 ZECCA GIULIA LEVERANO VIA EMILIA SNC 13 ANGELINI MICHELE MARTINA FRANCA (TA) CORSO DEI MILLE, 39 14 LO BIANCO LAURA LECCE VIA FRIGOLE, 17 15 MONACO LUIGI SAN CESARIO LE VIA CAORTE 12 16 GRECO MATTIA GALATINA VIA ALBEROBELLO, 5 17 SERAFINI ANNA LECCE PIAZZA SAN GIACOMO, 3 18 TARANTINO IMMACOLATA TANIA NARDO' VIA F. RUBICHI, 82/A 19 VIVA GIUSEPPE TRICASE VIA MONTESANO-CASTIGLIONE SNC 20 DERRICO BIAGIO PULSANO VIA M. L. KING, 12 21 ZIZZA CESARE LEQUILE VIA BLEVE LATTANZIO, 13 22 PELUSO STEFANO PORTO CESAREO VIA DE SANTIS, 50 23 CAIOLO VITO S.V. dei NORMANNI VIA TRILUSSA, 5 25 NUZZO PIERPAOLO RACALE VIA MONTESANTO, 9 26 LAUDISA MARTA SAN CESARIO LE VIA M. SAPONARO, 16 27 ZIMBARI VALENTINA CELLINO S. MARCO (BR) VIA SAN DONACI, 49 28 INGROSSO ANTONIO CARMIANO VIA G. -

Elenco Professionisti Aggiornato Al 31/12/2018

ELENCO PROFESSIONISTI AGGIORNATO AL 31/12/2018 _PROFESSIONISTA_ INDIRIZZO 1 Geom Abate Francesco Maglie (LE) 2 Ing Abati Michela Serena Via Vespucci 43 - Galatone 3 Soc AC2 Architetti Associati C.so due mari - Taranto 4 Arch Accoto Massimo Lecce 5 Geom Agricola Alessandro Casarano 6 Geom Albanese Alessio Via Piave 30 - 73010 Lequile (LE) 7 Ing Albanese Massino Via Monte S. Michele 1/A - 73100 Lecce 8 Geom Albanese Salvatore Via A. Genovesi 16 - Nardò (LE) 9 Ing Alemanno P. C.so Umberto I 53 - 73047 Monteroni (LE) 10 Ing Alemanno Romina Via Giannone 3 - 73048 Nardò (LE) 11 Arch Alfieri Salvatore Via Pascoli 13 - 73020 Carpignano S.no - (LE) 12 Ing Amato Andrea via Sardegna, 20 - Scorrano 13 Arch Ampolo Enrico Lecce 14 Ing Angelini Franco Uggiano la Chiesa 15 Arch. Antonucci Francesco Lecce 16 Ing. Antonucci Giorgio Vernole - fraz. Pisignano - via Umbria 17 Ing Apollo Aldo Pio Via Vecchione 7 - 71036 Lucera (FG) 18 Arch. Aresta Giulio Via Nicola Cataldi 25 - Lecce 19 Ing Arigliano Selenia Via Diaz, 117 - Salve 20 Soc Astra Engineering Via S. F. Saverio 6 - 73013 Galatina (LE) 21 Arch Avantaggiato Sabrina Via A. De Gasperi 121 - Corigliano d'Otranto (LE) 22 Arch Aventaggiato Mauro Lecce 23 Ing Baglivo Cristina Tricase 24 Ing Barbara Marco Via S.D. Savio, 7 - Lecce 25 Ing Basile Cataldo Via Garibaldi 54 - 73010 Porto Cesareo (LE) 26 Ing Basile Marcello Via Plinio 89 - 74100 Taranto 27 Ing Battista Vito Dario Piazza Ludovico Ariosto - Lecce 28 Geol Belgiorno Antonia Presicce 29 Ing Bellomo Giorgio Via Castromediano 132 - 70126 Bari 30 Ing Benizio Giambattista Neviano (LE) 31 Arch Bidetti Stefano Via Grassi 145 - 73017 Sannicola (LE) 32 Arch Blanco Francesca via Solferino 23 - 73011 Alezio (LE) 33 Ing Bleve Aldo Via Regina Elena 69 - 73020 S. -

AVVOCATI ORDINARI - Iscritti Albo Cognome E Nome Indirizzo, Data Iscrizione Cass.Ne Luogo E Data Di Nascita, Codice Fiscale, E-Mail, PEC Numero Telefonico E Fax Albo

AVVOCATI ORDINARI - Iscritti albo cognome e nome indirizzo, data iscrizione cass.ne luogo e data di nascita, codice fiscale, e-mail, PEC numero telefonico e fax albo ABATE MARIA CHIARA Via Lago di Bolsena, 18 15-01-2015 Galatina, 03-05-1983 73013 Galatina LE BTA MCH 83E43 D862P Tel. 393/31.46.896 393/31.46.896 [email protected] Fax 0833/ [email protected] C ABATE PASQUALINA C.Da Crocefisso-case Sparse 24-06-1983 Gallipoli, 06-02-1954 73014 Gallipoli LE BTA PQL 54B46 D883V Tel. 0833/26.66.91 338/19.46.668 [email protected] Via G.A.Ferrari,3 [email protected] 73100 Lecce LE Tel. 0832/24.15.86 0832/24.15.87 Fax 0832/24.15.86 C ABATE SALVATORE Via Roma, 87 19-10-1994 Maglie, 26-07-1967 73024 Maglie LE BTA SVT 67L26 E815R Tel. 0836/42.79.72 338/63.49.067 [email protected] Fax 0836/42.79.72 [email protected] Via Liguria,26 73100 Lecce LE Tel. 0832/18.81.74 ABATI ENRICO Via Luigi Ferilli 59 11-10-2017 Gagliano Del Capo, 15-08-1980 73034 Gagliano Del Capo LE BTA NRC 80M15 D851R Tel. 0833/54.86.66 328/39.51.240 [email protected] [email protected] ABATI FRANCESCO SAVERIO Via Crocefisso 19 17-01-2018 Galatina, 28-04-1980 73020 San Cassiano LE BTA FNC 80D28 D862X Tel. 0836/99.20.78 338/96.84.923 [email protected] [email protected] ABATI MARIANNA Via del Bosco 56 21-12-2005 Poggiardo, 01-08-1973 73040 Collepasso LE BTA MNN 73M41 G751F Tel. -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2015

Ufficio del territorio di LECCE Data: 13/04/2016 Ora: 9.11.26 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2015 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 PIANURA DI COPERTINO PIANURA DI LECCE Comuni di: ARNESANO, CAMPI SALENTINA, CARMIANO, Comuni di: LECCE, CALIMERA, CANNOLE, CARPIGNANO COPERTINO, GUAGNANO, LEVERANO, MONTERONI DI LECCE, SALENTINO, CASTRI DI LECCE, CAVALLINO, LIZZANELLO, NOVOLI, SALICE SALENTINO, SAN PIETRO IN LAMA, VEGLIE MELENDUGNO, SQUINZANO, SURBO, TREPUZZI, VERNOLE COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) AGRUMETO 25000,00 23900,00 BOSCO D`ALTO FUSTO 13500,00 13500,00 BOSCO MISTO 11000,00 CANNETO 5300,00 FICHETO 7900,00 6800,00 FRUTTETO 18200,00 16000,00 INCOLTO PRODUTTIVO 5500,00 MANDORLETO 10000,00 ORTO 18200,00 14100,00 PASCOLO 4500,00 4500,00 PASCOLO CESPUGLIATO 4800,00 4800,00 SEMINATIVO 7900,00 6800,00 SEMINATIVO ARBORATO 8700,00 7600,00 SEMINATIVO IRRIGUO 15600,00 13300,00 Pagina: 1 di 8 Ufficio del territorio di LECCE Data: 13/04/2016 Ora: 9.11.26 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2015 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 PIANURA DI COPERTINO PIANURA DI LECCE Comuni di: ARNESANO, CAMPI SALENTINA, CARMIANO, Comuni di: LECCE, CALIMERA, CANNOLE, CARPIGNANO COPERTINO, GUAGNANO, LEVERANO, MONTERONI DI LECCE, SALENTINO, CASTRI DI LECCE, CAVALLINO, LIZZANELLO, NOVOLI, SALICE SALENTINO, SAN PIETRO IN LAMA, VEGLIE MELENDUGNO, SQUINZANO, SURBO, TREPUZZI, VERNOLE COLTURA Valore Sup. -

Geophysical and Stratigraphical Research Into Deep Groundwater and Intruding Seawater in the Mediterranean Area (The Salento Peninsula, Italy) S

Geophysical and stratigraphical research into deep groundwater and intruding seawater in the mediterranean area (the Salento Peninsula, Italy) S. Margiotta, S. Negri To cite this version: S. Margiotta, S. Negri. Geophysical and stratigraphical research into deep groundwater and intruding seawater in the mediterranean area (the Salento Peninsula, Italy). Natural Hazards and Earth System Sciences, Copernicus Publ. / European Geosciences Union, 2005, 5 (1), pp.127-136. hal-00299131 HAL Id: hal-00299131 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00299131 Submitted on 25 Jan 2005 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Natural Hazards and Earth System Sciences (2005) 5: 127–136 SRef-ID: 1684-9981/nhess/2005-5-127 Natural Hazards European Geosciences Union and Earth © 2005 Author(s). This work is licensed System Sciences under a Creative Commons License. Geophysical and stratigraphical research into deep groundwater and intruding seawater in the mediterranean area (the Salento Peninsula, Italy) S. Margiotta and S. Negri Dipartimento di Scienze dei Materiali, Osservatorio di Chimica, Fisica e Geologia Ambientali, Universita` degli Studi di Lecce, Italy Received: 30 July 2004 – Revised: 22 November 2004 – Accepted: 23 December 2004 – Published: 25 January 2005 Part of Special Issue “Natural and anthropogenic hazards in karst areas” Abstract. -

Allarme Cementificazione Addio a 40Mila Ettari Di Suolo

0409_GDM_04092016 040000_5.pdf - Lecce - Stampato da: taurino - 04/09/2016 11:19:54 Domenica 4settembre 2016 LECCE PRIMO PIANO IV L’ALLARME DEGLI AGRONOMI LA CLASSIFICA L’INDAGINE «Bisogna assicurare un reale contenimento Ai primi posti, in termini percentuali, OSSERVATORIO ECONOMICO del consumo di suolo, soprattutto nelle si collocano Aradeo, Taviano, Castro, aree a rischio idrogeologico» Racale, Melpignano, San Cesario Allarme cementificazione lBen 40mila ettari «mangiati» dal ce- mento in provincia di Lecce. Per la pre- cisione, sono 39.441 gli ettari consumati a scapito del paesaggio. A lanciare l’allar - me è Rosario Centonze, presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Lecce, addio a 40mila ettari di suolo sulla base di uno studio realizzato dall’Os - servatorio economico, curato da D av i d e Stasi, che ha elaborato i dati sul consumo Il presidente Centonze: «Più attenzione nella pianificazione del territorio» di suolo nel Salento e stilato una gra- duatoria dei Comuni meno attenti alla pianificazione e tutela del territorio. agricola, ai danni provocati dalla man- lipoli e Casarano (20). Ai primi posti della classifica, in ter- cata infiltrazione dell’acqua, alla riduzio- Tutti sono sopra la media provinciale mini percentuali, si collocano Aradeo, Ta- ne della biodiversità. Per giunta, ad un che si ferma al 14 per cento (39.441 ettari su viano, Castro, Racale, Melpignano, San aumento di 20 ettari per chilometro qua- 236.452) e la media regionale ancora più Cesario, Sogliano Cavour e Melissano. In drato di suolo consumato corrisponde un bassa, appena l’8 per cento (157.750 ettari particolare, Aradeo ha consumato 236 et- aumento di 0,6 gradi della temperatura, su 1.777.548). -

COMUNE DI ANDRANO Provincia Di Lecce

COMUNE DI ANDRANO Provincia di Lecce SETTORE 4° - AREA LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N°. 300 Registro Generale N°. 95 Registro del Servizio DEL 08-07-2016 _______________________________________________________________________________________________ OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI DI IGIENE URBANA ESPLETATI NEL TERRITORIO COMUNALE – LIQUID. E PAGAMENTO FATTURA N° 145 DEL 30.06.2016 EMESSA DALLA DITTA APPALTATRICE ER. CAV. S.R.L. - - E RELATIVA AL CANONE DEL MESE DI GIUGNO 2016. _______________________________________________________________________________________________ Il giorno 08-07-2016, nel proprio ufficio: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI DI IGIENE URBANA ESPLETATI NEL TERRITORIO COMUNALE – LIQUID. E PAGAMENTO FATTURA N° 145 DEL 30.06.2016 EMESSA DALLA DITTA APPALTATRICE ER. CAV. S.R.L.- SUBENTRATA ALLA LOMBARDI ECOLOGIA SRL - E RELATIVA AL CANONE DEL MESE DI GIUGNO 2016.- IL RESPONSABILE DELLA IV^ AREA LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO – AMBIENTE RICHIAMATE : - la deliberazione della G.C. n. 59 del 19 maggio 2000 avente ad oggetto: "Ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale - Determinazioni" con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale con allegate: Strutture organizzative, dotazione organica e profili professionali, tabella di raffronto, tabelle del personale dipendente, categorie e profili professionali, posti a concorso, ordinamento professionale, organizzazione e attribuzione delle strutture operative; - la deliberazione della G.C. n° 10 del 27.1.2003 avente ad oggetto “Definizione dell’organigramma e ristrutturazione organica del Comune”; - la deliberazione della G.C. n 136 del 10.12.2003 avente ad oggetto “Riorganizzazione ed istituzione di un’ area delle posizioni organizzative”; - la deliberazione della G.C. n. -

Candidati Per L'elezione Diretta Del Presidente Della Giunta Regionale

COMUNE DI GALATINA - c_d862 - 0032901 - Ingresso - 11/09/2020 - 17:03 ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA DI DOMENICA 20 E LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2020 CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI LECCE CANDIDATI PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E LISTE CIRCOSCRIZIONALI COLLEGATE PER L’ELEZIONE DI N. 5 CONSIGLIERI REGIONALI (Artt. 2, 3, 4 e 8 della Legge Regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni) CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE 1. BRUNI FRANCO PIERO ANTONIO 2. EMILIANO MICHELE 3. LARICCHIA ANTONELLA 4. FITTO RAFFAELE 5. CESARIA NICOLA 6. D’AGOSTO ANDREA 7. CONCA MARIO 8. SCALFAROTTO IVAN detto PIERFRANCO Bari 23-07-1959 Bari 01-05-1986 Maglie 28-08-1969 Milano 02-07-1959 Salerno 03-09-1964 Esslingen (Germania) 03-05-1971 Pescara 16-08-1965 San Lorenzo del Vallo 18-01-1955 LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE