Histoire De VIMPELLES

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

N°22 La Gazette Vimpelloise

LA GAZETTE VIMPELLOISE N°22 Conception – Rédaction - Réalisation : MAIRIE de VIMPELLES Téléphone : 01 60 67 33 75 - Fax : 09.70.32.73.79 – email : [email protected] NOVEMBRE Site internet : www.mairie-vimpelles.fr 2019 Adresse : 4 rue du Vieux pont O1 60 67 33 75 – [email protected] Ouverture du secrétariat de mairie ****************************** Lundi, Mardi et Jeudi : de 10h à 12 h et de 14 h à 18 h Le dernier samedi du mois de 10 h à 12 h Permanence à CUTRELLES le premier mercredi du mois de 17 h 00 à 18 h 00 RECENSEMENT MILITAIRE : INSCRIPTIONS SUR LES LISTES Les jeunes (garçons et filles) âgés ELECTORALES de 16 ans en 2019 (nés en 2003) doivent se faire recenser à la Mairie dans le mois anniversaire Les jeunes âgés de 18 ans en 2019 sont - se présenter avec le livret de famille, carte d’identité inscrits d'office par l'INSEE. et justificatif de domicile. Les nouveaux administrés peuvent se faire inscrire en Mairie jusqu’au 7 février 2020 RAPPEL : Depuis le 2 mars 2017 les demandes de CNI sont instruites selon les mêmes modalités que les passeports biométriques. Afin de vous faire délivrer une nouvelle CNI, il faut vous rendre dans l’une des communes équipées d’une station de recueil de passeports – en l’occurrence BRAY SUR SEINE Pour dema nder ou renouveler une carte d'identité, il est possible de préparer votre demande en ligne (ants.gouv.fr) depuis chez vous Il suffira ensuite de vous rendre au guichet de la mairie muni de votre numéro de pré-demande en ligne et des pièces justificatives. -

Seine-Et-Marne

SEINE-ET-MARNE : Carte Scol’R demande à faire sur www.seine-et-marne.fr Carte Imagine’R demande à faire sur www.imagine-r.com Tarifs : Dossiers à retirer en Gare SNCF Ecoliers en RPI* ou assimilé** : 50 € Ecoliers hors RPI* ou assimilé** : 100 € Tarifs : Non boursier : Collégiens : 100 € - si élève de l’enseignement primaire ou collégien, scolarisé dans Lycéens : 150 € un établissement public ou privé sous contrat* le tarif est de 100€ Non Seine-et-Marnais : 303.20 € - si Lycéen ou apprenti, ou scolarisé dans un autre type d’établis- *RPI : regroupement pédagogique intercommunal sement que précisé ci-dessus (établissement hors contrat par **commune fusionnée ou dont l'école a été fermée exemple) le tarif régional est de 350€ Boursier d’un collège public ou privé sous contrat : - si la bourse est inférieure à 450€ le tarif est de 69.33€ Je suis concerné par cette carte si : - si la bourse est égale ou supérieure à 450€ le tarif est de 38.67€ Je suis écolier et réside : Baby, Balloy, Boursier d’un lycée public ou privé sous contrat : - si la bourse est comprise entre 1 et 4 le tarif est de236€ Bazoches-les-Bray, Blunay, Chalmaison, Ecuelles, Everly, Féricy, - si la bourse est comprise entre 5 et 6 le tarif est de 122€ Fontaine-Fourches, Gravon, Grisy-sur-Seine, Hermé, Jaulnes, La Tombe, Machault, Melz-sur-Seine, Montigny-le-Guesdier, Mous- seaux-les-Bray, Mouy-sur-Seine, Noyen-sur-Seine, St Germain Je suis concerné par cette carte si : Laval, Vernou-la-Celle, Villenauxe-la-Petite, Villiers-sur-Seine, Je suis écolier et je réside : St Sauveur- Villuis. -

VALLEE DE LA SEINE ENTRE MONTEREAU ET MELZ-SUR-SEINE (BASSEE) (Identifiant National : 110001267)

Date d'édition : 05/07/2018 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001267 VALLEE DE LA SEINE ENTRE MONTEREAU ET MELZ-SUR-SEINE (BASSEE) (Identifiant national : 110001267) (ZNIEFF Continentale de type 2) (Identifiant régional : 77279021) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : ANVL, .- 110001267, VALLEE DE LA SEINE ENTRE MONTEREAU ET MELZ-SUR-SEINE (BASSEE). - INPN, SPN-MNHN Paris, 33P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001267.pdf Région en charge de la zone : Ile-de-France Rédacteur(s) :ANVL Centroïde calculé : 663691°-2383022° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 30/01/2014 Date actuelle d'avis CSRPN : 30/01/2014 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900 Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 5 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 5 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 5 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 6 6. HABITATS ...................................................................................................................................... 7 7. ESPECES .................................................................................................................................... -

30000 540000 3°6'0"E 3°12'0"E 3°18'0"E 3°24'0"E 3°30'0"E

510000 520000 530000 540000 3°6'0"E 3°12'0"E 3°18'0"E 3°24'0"E 3°30'0"E GLIDE number: N/A Activation ID: EMSR265 Product N.: 16NOGENTSURSEINE, v1, English Nogent-sur-Seine - FRANCE ! ! Flood - Situation as of 25/01/2018 0 Léchelle 0 0 0 0 Montpothier 0 Delineation Map 0 ! 0 8 8 3 3 5 5 Nord - Pas-de-Calais Nord Bitburg-Prum Koblenz S om Prov. re m nd, Oise Su e la Luxembourg G (BE) Luxembourg Trier , Somme d Luxembourg n a Ardennes Arr. Picardie l Virton G e Provins it l ! t l e re, Aisne, Maison-Rouge P Aisne Ai O e Saarland ! i s s M o S e e M North Oise u ar United , re s Sea e e t Kingdom t o Belgium l Germany Marne English e Moselle Val-d'Oise s Channel o Paris 14 Meuse M Bas-Rhin 03 04 15 Paris 05 ^ Yvelines ^ 02 Ile de M arne Austria 06 , S France 01 France e Switzerland in Bay of Meurthe-et-Moselle La Saulsotte 07 e ! Seine-et-Marne !( 17 18 Biscay Essonne Italy ! Chalautre-la-Grande 08 16 Nogent-sur-Seine 20 Lorraine O 09 Champagne-Ardenne u 10 a 19 n Spain VoMsegdeitesrranean Tyrrhenian Loiret n 11 Aube 21 Haut-RSehain e, Haute-Marne Sea Lo Lo ! ire in 12 Alsace Sourdun g ! Yonne S Haute-Saone 13 e l Il i Saint-Loup-de-Naud ! n Sainte-Colombe Bourgogne e Franche-Comte ! 50 e Chalautre-la-Petite Centre n km Cote-d'Or o Doubs Jura Nievre a S Cher Bern (!u Cartographic Information ! Full color ISO A1, high resolution (300 dpi) Longueville Marnay-sur-Seine ! 1:55000 ! ! Soisy-Bouy 0 1 2 4 Meigneux Savins ! km Le Mériot ! Grid: WGS 1984 UTM Zone 31N map coordinate system ! N " 0 ' Tick marks: WGS 84 geographical coordinate system -

Le District De Bray Sur Seine

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BASSEE MONTOIS Propose des stages Pendant les vacances de Printemps Du lundi 16 au vendredi 20 avril Semaine exceptionnelle « BOOST T VACANCES » organisé par le Département de Seine et Marne Ateliers sportifs, culturels et scientifiques Lundi 16 : Fontaine Fourches et Villiers sur Seine Mardi 17 : Gurcy le Chatel et Montigny Lencoup Mercredi 18 : Vimpelles et Mouy sur Seine Jeudi 19 : Gouaix et Hermé Vendredi 20 : Donnemarie-Dontilly Retrouvez tout le programme sur le site du Département de Seine-et-Marne : www.seine-et-marne.fr ATELIERS GRATUITS sans inscription pour les 5 – 17 ans de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 Du lundi 23 au vendredi 27 avril MATIN APRES-MIDI Moto à Fontaine Fourches Moto à Fontaine Fourches A partir de 7 ans de 10h00 à 12h00 A partir de 7 ans de 14h00 à 16h00 Multi-activités à Vimpelles Activités manuelles à Vimpelles 3 à 6 ans de 9h00 à 12h00 A partir des GS de 14h00 à 17h00 Equitation à Servolles Equitation à Servolles A partir des GS de 9h00 à 12h00 A partir des GS de 14h00 à 17h00 Dessin à Savins Théâtre et Clown à Savins A partir de 8 ans de 9h00 à 12h00 A partir de 6 ans de 14h00 à 17h00 Cirque au gymnase de Donnemarie Cuisine à Fontaine Fourches A partir du CE1 de 9h00 à 12h00 A partir du CE1 de 13h30 à 16h30 Judo au gymnase de Gouaix Sport au gymnase de Gouaix A partir de 7 ans de 10h00 à 12h00 A partir de 7 ans de 13h30 à 16h30 Du 23 au 27 avril Organisation habituelle Stages ouverts aux collégiens Coût de l’inscription : 40 € le stage Pré-inscription obligatoire auprès d’Aline DUPUIS - Soit par téléphone au 01 60 67 09 13 ou 06 33 68 25 56 aux heures de bureau - Soit au bureau de la Communauté de Communes Bassée Montois à Bray sur Seine lundi, mardi et mercredi de 9h00 à 16h30, jeudi de 12h00 à 16h30 et vendredi de 9h00 à 12h00 Possibilité de télécharger l’inscription sur le site : www.cc-basseemontois.fr L’inscription sera définitive dès réception du dossier complet : Autorisation parentale + règlement (paiement en espèces ou en chèque à l’ordre du Trésor public) + Enveloppe timbrée à votre adresse. -

Analyse De La Solution Alternative Proposée Par Seine- Et-Marne Environnement

Analyse de la solution alternative proposée par Seine- et-Marne environnement Projet d’aménagement de la Bassée Version définitive Septembre 2015 Egis Eau Table des matières Chapitre 1 - Contexte .................................................................................. 4 Chapitre 2 - Représentation cartographique des aménagements........... 5 Chapitre 3 - Estimation des volumes potentiels de stockage ................. 6 1 Méthodologie ........................................................................................ 6 2 Résultats ............................................................................................... 8 Chapitre 4 - Estimation des linéaires de digues à construire ................ 24 1 Estimation des linéaires de routes-digues à reconstruire ou renforcer ..............................................................................................24 2 Estimation des linéaires et des hauteurs de digues de protection des villages et des centres de traitement des granulats ..................36 3 Estimation des linéaires et des hauteurs de digues à construire le long de la Seine ...............................................................................52 Chapitre 5 - Analyse des résultats ........................................................... 57 1 Volumes potentiellement stockables et remplissage .......................57 2 Digues ..................................................................................................58 3 Enjeux humains ...................................................................................59 -

Carte Des MDS2

TERRITOIRE ET COORDONNÉES DES MAISONS DÉPARTEMENTALES DES SOLIDARITÉS Meaux 31 rue du Palais de Justice Mitry-Mory 77109 MEAUX Cedes Tél. : 01 64 36 42 00 1 avenue du Dauphiné - BP31 77290 MITRY-LE-NEUF Directeur : M. PIETRI Tél. : 01 60 21 29 00 Crouy-sur-Ourcq Directeur : M. REGENT Othis Coulombs-en-Valois Saint- Vincy- Moussy-le-Neuf Pathus Oissery May-en-Multien Germigny- Manoeuvre Douy-la- sous- Rouvres Puisieux Dammartin- Ramée Le Plessis- Coulombs Lagny-sur-Marne en-Goële Forfry Placy Longperrier Marchémoret Moussy- Trocy-en- le-Vieux Coulommiers Gesvres- Multien Vendrest Saint-Mard le- Marcilly Dhuisy Saint-Soupplets Etrépilly Lizy-sur-Ourcq 15 boulevard Galliéni - BP204 Montgé- Chapitre Villeneuve-sous- en-Goële Ocquerre 26-28 rue du Palais de Justice 77400 LAGNY-SUR-MARNE Dammartin Mauregard Juilly Cuisy Cocherel Barcy Congis-sur- Mary-sur- 77120 COULOMMIERS Tél. : 01 64 12 43 30 Le Mesnil-Amelot Thérouanne Marne Le Plessis- Monthyon Thieux l'Evêque Le Plessis- Sainte-Aulde Tél. : 01 64 75 58 00 Directeur : E. PETIT Vinantes Varreddes Tancrou Nantouillet aux-Bois Iverny Chambry Isles-les- Meldeuses Directeur : E. MONNET Compans Penchard Méry- Jaignes Chamigny Nanteuil- Saint-Mesmes Germigny-l'Evêque Armentières- sur- Villeroy Crégy-lès- sur-Marne en-Brie Luzancy Marne Mitry-Mory Chauconin- Meaux Neufmontiers Poincy Charny Gressy Messy Changis- Chelles Trilport sur-Marne Ussy-sur-Marne Reuil- Citry Meaux La Ferté- en-Brie Charmentray Saint-Jean-les- sous-Jouarre Saâcy-sur-Marne Fresnes-sur- Trilbardou Deux-Jumeaux Montceaux- Sept- 25 rue du Gendarme Castermant Villeparisis Marne Villenoy Claye-Souilly lès-Meaux Sammeron Sorts Fublaines 77500 CHELLES Précy-sur- Vignely Nanteuil- Marne lès-Meaux Saint- Mareuil- Bussières Bassevelle Isles-lès- Fiacre Tél. -

Seine-Et-Marne

SEINE-ET-MARNE : Carte Scol’R => demande à faire sur Carte Imagine’R => demande à faire www.seine-et-marne.fr sur www.imagine-r.com Dossiers à retirer en Gare SNCF Tarifs : Tarifs : Ecoliers en RPI* ou assimilé** : 50 € Ecoliers hors RPI* ou assimilé** : 100 € Non boursier : - si élève de l’enseignement primaire ou collégien, scolarisé Collégiens : 100 € dans un établissement public ou privé sous contrat* le tarif Lycéens : 150 € est de 100€ - si Lycéen ou apprenti, ou scolarisé dans un autre type Non Seine-et-Marnais : 303.20 € d’établissement que précisé ci-dessus (établissement hors *RPI : regroupement pédagogique intercommunal contrat par exemple) le tarif régional est de 350€ **commune fusionnée ou dont l'école a été fermée Boursier d’un collège public ou privé sous contrat : - si la bourse est inférieure à 450€ le tarif est de 69.33€ Je suis concerné par cette carte si : - si la bourse est égale ou supérieure à 450€ le tarif est de 38.67€ -Je suis écolier et réside : Baby, Balloy, Ba- Boursier d’un lycée public ou privé sous contrat : zoches-les-Bray, Blunay, Chalmaison, Ecuelles, Ever- - si la bourse est comprise entre 1 et 4 le tarif est de 236€ ly, Féricy, Fontaine-Fourches, Gravon, Grisy-sur- - si la bourse est comprise entre 5 et 6 le tarif est de 122€ Seine, Hermé, Jaulnes, La Tombe, Machault, Melz- sur-Seine, Montigny-le-Guesdier, Mousseaux-les- Je suis concerné par cette carte si : Bray, Mouy-sur-Seine, Noyen-sur-Seine, St Germain - Je suis écolier et je réside : St Sauveur-les- Laval, Vernou-la-Celle, Villenauxe-la-Petite, Villiers-sur Bray (vous devez avancer 100€ et devez faire une de- -Seine, Villuis. -

Flamboin Situation Et Tracé La Gare De Flamboin-Gouaix, Située Sur Le

Flamboin Situation et tracé La gare de Flamboin-Gouaix, située sur le territoire de la commune de Gouaix, dans le département de la Seine-et-Marne en région Île-de-France, établie à 59 m d'altitude, est située au point kilométrique (PK) 95,081 de la ligne de Paris-Est à Mulhouse-Ville, entre les gares ouvertes de Longueville et Nogent-sur-Seine. Longue d’environ 27,7 km. Nœud ferroviaire, elle est également la gare d'origine de la ligne de Flamboin-Gouaix à Montereau, elle est fermée aux trafics voyageurs. Établie dans la vallée très évasée de la Seine, puis de son affluent la Voulzie, elle possède un excellent tracé, avec de longues lignes droites et un profil quasiment plat. Les rampes ne dépassent pas 3 %, ce qui présente un avantage indéniable pour le trafic de marchandises. Depuis la gare de Flamboin-Gouaix, la ligne se dirige vers l'ouest et franchit la Voulzie. Elle longe ensuite l'Auxence avant de rejoindre la vallée de la Seine aux abords de Vimpelles où elle croisait à niveau la ligne à voie métrique de la Société générale des chemins de fer économiques de Jouy-le-Châtel à Bray-sur-Seine. Elle traverse ensuite la Seine sur un ouvrage de 105 m avant de passer au-dessus de l'autoroute A5 et de la LGV Sud-Est par un pont de 104 m. Passé le double raccordement avec la LGV et une zone industrielle raccordée, elle franchit l'Yonne sur le « pont de Moscou » (124 m de long) avant de pénétrer en gare de Montereau. -

Carte Provisoire De Seine-Et-Marne

D E M A N D E D E D E C L A S S E M E N T C A R T E P R O V I S O I R E D E S C O U R S D ' E A U 7 7 P r é - p r o j e t 1 9 / 0 7 / 2 0 1 6 OISE 168 CROUY-SUR-OURCQ 558 414 OTHIS VINCY-MANOEUVRE 415 87 83 84 166 COULOMBS-EN-VALOIS 90 544 OISSERY 85 88 89 SAINT-PATHUS MOUSSY-LE-NEUF 396 593 545 MAY-EN-MULTIEN 175 369 86 ROUVRES GERMIGNY-SOUS-COULOMBS DOUY-LA-RAMEE PUISIEUX 367 559 165 419 422 FORFRY LE PLESSIS-PLACY MARCHEMORET 420 428 VAL-D'OISE LONGPERRIERDAMMARTIN-EN-GOELE 171 ETREPILLY 79 MOUSSY-LE-VIEUX 421 DHUISY VENDREST 417 TROCY-EN-MULTIEN 418 571 SAINT-MARD GESVRES-LE-CHAPITRE OCQUERRE 169 MARCILLY 426 SAINT-SOUPPLETS LIZY-SUR-OURCQ 364 167 MAUREGARD VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN MONTGE-EN-GOELE 80 431 569 395 JUILLY CUISY COCHEREL LE MESNIL-AMELOT 365 BARCY MARY-SUR-MARNE AISNE 218 CONGIS-SUR-THEROUANNE 366 MONTHYON THIEUX 445 SAINTE-AULDE VARREDDES TANCROU 172 LE PLESSIS-AUX-BOISLE PLESSIS-L'EVEQUE 81 546 VINANTES 173 174 176 NANTOUILLET CHAMBRY ISLES-LES-MELDEUSES IVERNY 216 568 368 PENCHARD COMPANS 219 GERMIGNY-L'EVEQUE 178 CHAMIGNY SAINT-MESMES 399 442 JAIGNES VILLEROY 434 NANTEUIL-SUR-MARNE MITRY-MORY ARMENTIERES-EN-BRIE 136 CREGY-LES-MEAUX LUZANCY POINCY MERY-SUR-MARNE 446 CHARNY USSY-SUR-MARNE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS CHANGIS-SUR-MARNE GRESSY MESSY CITRY REUIL-EN-BRIE 560 MEAUX TRILPORT 398 LA FERTE-SOUS-JOUARRE 397 SAACY-SUR-MARNE133 CHARMENTRAY 135 179 126 134 TRILBARDOU 394 440 MONTCEAUX-LES-MEAUX SEPT-SORTS VILLEPARISIS CLAYE-SOUILLY FRESNES-SUR-MARNE VILLENOY SAMMERON 121 214 FUBLAINES SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 270 -

Dynamique D'abandon De Chenaux Dans Le Territoire De La Petite-Seine

Dynamique d’abandon de chenaux dans le territoire de la Petite-Seine Jean-Louis Grimaud, Léo Szewczyk, Patrick Gouge, Isabelle Cojan, Laurence Lestel, David Eschbach, Christophe Petit, Pierre Charrondière-Lewis, Damien Huyghe, Arnaud Huguet To cite this version: Jean-Louis Grimaud, Léo Szewczyk, Patrick Gouge, Isabelle Cojan, Laurence Lestel, et al.. Dynamique d’abandon de chenaux dans le territoire de la Petite-Seine. [Rapport de recherche] PIREN Seine. 2020. hal-03118347 HAL Id: hal-03118347 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03118347 Submitted on 22 Jan 2021 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. PIREN-Seine phase 8 - Rapport 2020 – Chenaux abandonnés de la Petite-Seine Dynamique d’abandon de chenaux dans le territoire de la Petite-Seine Jean-Louis Grimaud1*, Léo Szewczyk1, Patrick Gouge2, Isabelle Cojan1, Christophe Petit3, Laurence Lestel4, David Eschbach4, Pierre Charrondière-Lewis3, Damien Huyghe1, Arnaud Huguet4 1 PSL Research University/ MINES ParisTech/ Centre de Géosciences, 35 rue St Honoré, 77305 Fontainebleau Cedex, France 2 Département de Seine-et-Marne / Centre départemental d’archéologie de la Bassée, 11 rue des Roises 77118 Bazoches-lès-Bray 3 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 7041 ArScAn, 6, rue Michelet, 75006 Paris 4 Sorbonne Université, UPMC, CNRS, EPHE, UMR 7619 Metis, 4 place Jussieu, 75005 Paris, France * [email protected] Résumé Les chenaux abandonnés constituent des entités sédimentaires de première importance sur le territoire de la Petite-Seine. -

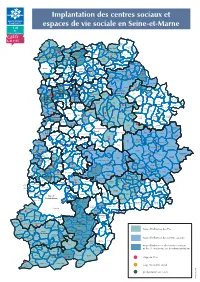

Carte Evs Et Cs 01 2018

ImplantationImplantation des centres des sociaux centres en sociaux Seine-et-Marne et espaces de vie sociale en Seine-et-Marne Crouy Othis Vinci sur Manœuvre Moussy- St Ourcq Oissery le-Neuf Pathus Puisieux Coulombs Rouvres Douy la Ramée May en Multien en Valois Dammartin- Le Germigny Long- en-Goële Forfry Plessis sous Moussy- perrier Marchémoret le-Vieux Trocy Placy Coulombs Gesvres en Pays de l’Ourcq Mauregard Villeneuve- le Etrépilly Lizy sur Ourcq St Mard St Soupplets Marcilly Multien Vendrest sous-Dammartin Montgé- Chapitre Dhuisy Roissy Pays de France en-Goële Juilly Cuisy Barcy Congis Mary sur Ocquerre Le Mesnil-Amelot Thieux sur Marne Cocherel Le Monthyon Vinantes Le Plessis- Therouanne Plessis- Varreddes Isles Nantouillet l'Evêque Chambry aux-Bois les Meldeuses Ste Aulde Iverny Penchard Tancrou Compans Plaines et St Mesmes Crégy Germigny Villeroy Armentières en Brie Jaignes Mitry-Mory Monts de France Chauconin les Poincy Evêque Chamigny Nanteuil Luzancy Chamy Neufmontiers Meaux sur Gressy Meaux Marne Messy Pays de Meaux Changis sur Marne Ussy sur Marne Méry Trilport sur Citry Charmentray Trilbardou 4 Marne Villenoy Reuil en Brie Fresnes- Villeparisis Claye-Souilly Montceaux Saint Jean La Ferté sur- Fublaines les Meaux Sammeron sous Vignely les deux Sept Saâcy sur Marne Marne Precy- Nanteuil Mareuil jumeaux Sorts Jouarre sur- les les St Annet- Marne Meaux Meaux Fiacre Signy Signets Courtry Le Pin Isles Villemareuil Villevaudé sur-Marne Lesches les Villenoy Boutigny Jablines Bussières Bassevelle St Carnetin Quincy Vaucourtois St