Aménagement Et Inondations

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Confluence De La Bourbre Et Du Catelan Communes De Chamagnieu, Saint-Quentin-Fallavier, Satolas-Et-Bonce Et La Verpillière Plan De Gestion 2010-2019

Confluence de la Bourbre et du Catelan Communes de Chamagnieu, Saint-Quentin-Fallavier, Satolas-et-Bonce et La Verpillière Plan de gestion 2010-2019 MARS 2010 Soutien financier : Plan de gestion 2010-2019 de la Confluence de la Bourbre et du Catelan (Communes de Chamagnieu, Saint-Quentin- Fallavier, Satolas-et-Bonce et La Verpillière) Rédaction Laurent Perier-Muzet Ɣ Bruno Veillet Cartographie Laurent Poulin Ɣ David Michallet Contribution Guillaume PasquierƔ Patrick Suchet Coordination Bruno Veillet Ɣ Roger Marciau 2 rue des mails Ɣ 38120 Saint-Egrève Ɣ 04 76 48 24 49 Ɣ Télécopie : 04 76 48 24 26 Ɣ Courriel : [email protected] Ɣ http://avenir.38.free.fr AVENIR est une délégation départementale du CREN, Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels. Plan de gestion de la Confluence Bourbre-Catelan SOMMAIRE INTRODUCTION .................................................................. 4 A. Description du site ....................................................... 5 A.1. Informations générales ............................................................... 5 A.1.1. Localisation et définition de l’aire d’étude ................................... 5 A.1.2. Description sommaire ............................................................. 6 A.1.3. Historique ........................................................................... 6 A.1.4. Infrastructures et mesures compensatoires .................................... 8 A.1.5. Statuts réglementaires et inscription aux inventaires de référence ..... 13 A.1.6. Nature du foncier ............................................................... -

Bulletin Municipal Janvier 2021

n°O1 Présentation de la nouvelle équipe Municipale BULLETIN LES ACTEURS DU TERRITOIRE FACE AU VIRUs LES projets pour 2021 FOCUS SUR LES FINANCES PUBLIQUES VIE Locale Municipal EDITO Michel SERRANO, Maire ÉDITO DU MAIRE 3 Chères Pontoises, chers Pontois, PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE Nous sommes confrontés depuis plusieurs mois à une situation inédite, un virus ve- ET COMMISSIONS 4 nant modifier nos modes de vies, nos habitudes et nos certitudes. Un virus qui impacte l’ensemble de nos activités quotidiennes et suspend pour un temps nos projets. Depuis le début de cette crise, le personnel de la Mairie, vos élus, les enseignants, les pompiers, LES ACTEURS DU TERRITOIRE FACE AU VIRUS les gendarmes et les acteurs du territoire se mobilisent chaque jour, je tiens à les en remercier chaleureusement. Nos soignants de l’Hôpital, de l’EHPAD sont au front, ne DES INITIATIVES PONTOISES À L’HONNEUR 7 comptant pas leurs heures et accompagnent les personnes malades. Au nom de tous, je tiens à saluer leur implication et leur dévouement. À toutes celles et à tous ceux d’entre vous qui vivent cette crise avec difficulté, je tiens à vous témoigner de mon soutien sin- SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE... cère ainsi que celui de l’ensemble de l’équipe municipale, celle-ci fait tout ce qui est en 8 son pouvoir pour se préparer à la sortie de la crise, sanitaire, économique et sociale. Nous sommes tous acteurs de cette pandémie, et seuls nos efforts conjugués permet- BULLETIN POINT SUR LES TRAVAUX RÉALISÉS OU EN COURS tront de sortir de cette situation, l’individualisme ne peut pas être une solution. -

Le Pour La Piscine Imminente Ouverture : Travaux

LE MAG N°03 automne 2019 Le magazine de la Communauté de Communes Lyon Saint Exupéry en Dauphiné dossier Travaux : Ouverture imminente pour la piscine demain pour préparer aujourd'hui Agir intercommunale ACTEURS ÉDITORIAL édito Chère Madame, Cher Monsieur, Depuis des décennies, les 36 000 Communes qui natation à l’automne et au public par la suite. S’ajoute composent notre pays sont considérées comme les compétences concernant la politique du logement une faiblesse pour administrer efficacement notre et du cadre de vie, la protection et la mise en valeur de territoire. C’est de là que sont nées les Communautés l’environnement ; et enfin l’aménagement, l’entretien de Communes, malgré les réticences de certains et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage élus, qui voyaient en elles une perte d’autonomie. où une aire de grand passage en cours de réalisation à Sur notre territoire, la Communauté de Communes a Villette d’Anthon viendra s’additionner à l’aire d’accueil été conçue dans le souci permanent du respect de de Charvieu-Chavagneux. l’autonomie de chacune d’elles, selon un principe clair : l’intercommunalité bien pensée doit être librement Dès le 1er janvier 2020, se sont deux compétences consentie. lourdes qui devront être intégrées. - D’abord la distribution d’eau potable, avec la Aujourd’hui, le désengagement de l’Etat, avec des complexité de prendre en compte les contrats, c’est- dotations financières aux Communes régulièrement à-dire les délégations de service public (DSP) en cours diminuées, avec des compétences augmentées et avec chaque commune et qui doivent être maintenus des Lois contraignantes (Loi NOTRe, Loi GEMAPI…) bien que ne se terminant pas en même temps. -

Transports Scolaires

TRANSPORTS SCOLAIRES L'Externat Sainte Marie est situé en face de la gare de La Verpillière. L'établissement est également desservi par plusieurs lignes de cars scolaires. Des subventions sont octroyées sous certaines conditions aux demi-pensionnaires et aux internes. Les subventions de transport ne concernent pas les élèves de l'enseignement supérieur (BTS DE COMMERCE INTERNATIONAL) Les élèves domiciliés dans le Rhône sont subventionnés sans restriction. Il convient néanmoins de préciser si le domicile est situé dans la Courly ou hors Courly. Les élèves domiciliés dans l’Isère sont subventionnés sans restriction en ce qui concerne le lycée, et suivant la carte scolaire pour les collégiens et les élèves de primaire. SNCF, TCL : Les demandes sont à renouveler chaque année. Les imprimés de demande de subvention (SNCF ou routier) sont à retirer à l'Externat dans le courant du mois de juin. Vous trouverez ci-dessous la liste des principales communes desservies par les bus scolaires à destination de l'Externat. COMPAGNIE DESTINATION COMMUNES DESSERVIES St Just Chaleyssin Bonnefamille - Diemoz – St Georges - St Just FAURE Villefontaine - St Quentin Fallavier – Bonnefamille FAURE Mions (l’Alouette) Heyrieux - Valencin - Chaponnay - (ligne 1390) Marennes - Corbas - Mions Extérieur parking emplacement N° 7 St Quentin Fallavier - Grenay Ajout de 2 points de Grenay ramassage : Le stade – Les Avocats FAURE Satolas et Bonce - Colombier Saugnieu - Pusignan - Genas Azieu - Genas Extérieur parking emplacement N° 6 FAURE Jons Pusignan - Jons FAURE Extérieur parking emplacement N° 5 Bourgoin Bourgoin l'Oiselet + correspondance FAURE St Bonnet par RN 6 St Laurent – St Bonnet – St Priest – Grange Blanche PHILIBERT Extérieur parking emplacement 1 ou 2 St Bonnet par Poulieu – St Laurent – St Bonnet PHILIBERT Poulieu Extérieur emplacement 1 ou 2 Anthon St Quentin Fallavier (carrefour de Chesnes) Satolas Le BERTHELET (ligne 1210) Chaffard, Chamagnieu, Jameyzieu, Charvieu , Pont de Chéruy, Chavanoz, Anthon mairie Extérieur parking emplacement N° 7 Anthon Chavagneux. -

Fonds Des Archives Du Château Chapeau-Cornu 15 J 1-214

Archives départementales de l’Isère Fonds des archives du château Chapeau-Cornu 15 J 1-214 répertoire numérique par Vital Chomel directeur des services d’archives de l’Isère Archives départementales de l’Isère Archives départementales de l’Isère Archives départementales de l’Isère 15 J – Fonds château de Chapeau-Cornu SOMMAIRE 15 J 1-166 Seigneurie de Chapeau-Cornu. 1339-an V 1-2 Famille Labre 1339-1433 3-12 Famille de Grolée 1470-1782 13-14 Famille de Rame 1485-1697 15 Famille de Gélas de Leberon 1656-1724 16-30 Famille de Micha de Burcin 1524-1749 31-33 Famille de Grammont 1652- an V 34-37 Famille Barge de Certeau 1724-1869 38-149, 166 Château de Chapeau-Cornu : bâtiments et domaines, dont terriers. 1471-1883 150-153 Justice seigneuriale de Chapeau-Cornu. 1605-1778 154-155 Justice seigneuriale de Saint-Chef. 1451-1765 156-165 Procédures diverses relatives à la seigneurie de Chapeau-Cornu. 1620-1782 15 J 167-186 Maison forte de Beauvenis. 1383-1745 15 J 187-201 Localités dauphinoises. 1430-1793 Bourgoin, Brangues, Chaleyssin, Crucilieu, Demptézieu et Saint- Savin, Genas, Maubec, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Marcel- Bel-Accueil, Trieux (mandement de Saint-Chef), Vasselin, Vézeronce, Vignieu 15 J 202-214 Familles dauphinoises. 1530-an VII Archives départementales de l’Isère Archives départementales de l’Isère 2 Archives départementales de l’Isère 15 J – Fonds château de Chapeau-Cornu INVENTAIRE 15 J 1-166 Seigneurie de Chapeau-Cornu. 15 J 1-2 Famille Labre. 1339-1433 1 Terrier reçu pour noble Jeanne Labre, veuve de noble Jaquemet Labre, damoiseau, seigneur de Chapeau-Cornu, et usufruitière du quart de ses biens, par Jean Mistral, notaire à Saint-Chef : reconnaissances pour des tènements sis à Sermérieu, Ossée, Passins, Chassin, Bachelin, Morestel, Crevière, Courtenay, Tyrieu, Faverges de Mépieu et Chanizieu, le Devin, Arandon « Feranon » et Saint-Sorlin. -

Fiches D'identité Communales

FICHE D'IDENTITE COMMUNALE Date d'édition du rapport : 15/07/2014 Critère(s) de sélection thématique: Aucun Sélection géographique : Nombre de communes sélectionnées = 1 Code INSEE Nom 38507 TIGNIEU-JAMEYZIEU Ces données sont extraites du Système d’Information Territorial « Belvédère » en date de juin 2014. Elles sont diffusées à titre d’information pour éveiller l’attention du lecteur sur les principaux thèmes se rapportant à l’aménagement du territoire et au développement local à l’échelle communale. Ces informations étant en perpétuelle évolution et actualisation, il est nécessaire de contacter la DDT avant toute utilisation. 1/10 Nom de la commune : TIGNIEU-JAMEYZIEU Code INSEE : 38507 1) Principales données administratives et statistiques Arrondissement : La Tour-du-Pin Code arrondissement : 2 Canton jusqu'en 2014 : Crémieu Code canton : 3808 Canton à partir de 2015 : Charvieu-Chavagneux N° canton 2015 : 4 Petite région naturelle : Ile Crémieu Adresse mairie : 38230 TIGNIEU JAMEYZIEU Téléphone mairie : 0478322359 Fax mairie : 0478322664 Site internet mairie : http://www.chez.com/tignieujameyzieu mel : [email protected] Superficie totale (DGI) : 1332 ha Superficie agricole utilisée RGA 1988 : 623 ha Superficie cadastrée (DGI) : 1280 ha RA 2000 : 581 ha RA 2010 : 446 ha Population RGP 1982 : 3666 Population RGP 1990 : 4616 Nb actifs agricoles RGA 1988 : 33 RA 2000 : 22 RA 2010 : 9 Population RGP 1999 : 4838 Nb exploitations RGA 1988 : 15 RA 2000 : 14 RA 2010 : 8 Population RP 2011 : 6282 Observations : Pt(e) Syndicat Agricole -

Bulletin Officiel

ULLETIN FFICIEL B O TOME 1 – Partie 1 ISSN 0987-6758 BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 1 - Partie 1 2 BULLETIN OFFICIEL DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE TOME 1 – Partie 1 SOMMAIRE DIRECTION DE L'AMENAGEMENT Service agriculture et forêts Politique : Agriculture Programme : Aides aux agriculteurs Opération : Investissement collectif à caractère environnemental Investissement collectif à caractère environnemental Extrait des déliberations de la commission permanente du 25 septembre 2020, dossier N° 2020 CP09 B 16 31 Politique : Agriculture Programme : Actions agricole et rurale Opération : Aides aux organismes Subventions en faveur de l’agriculture Extrait des déliberations de la commission permanente du 25 septembre 2020, dossier N° 2020 CP09 B 16 33 Politique : Forêt et filière bois Programme : Forêts Opération : Subventions diverses forêt et filière bois Subventions en faveur de la forêt Extrait des déliberations de la commission permanente du 25 septembre 2020, dossier N° 2020 CP09 B 17 36 DIRECTION DE L’AUTONOMIE Service établissements personnes âgées personnes handicapées Tarifs hébergement et dépendance du centre de jour « Bois d’Artas » à Grenoble géré par la MFI Arrêté n° 2020-4537 du 24 août 2020 Tarifs hébergement et dépendance du centre de jour « Gabriel Péri » géré par le Centre communal d’action sociale de Saint-Martin-d’Hères Arrêté n° 2020-4828 du 01 septembre 2020 Tarifs hébergement et dépendance de la Petite Unité de Vie « Foyer Rose Achard » situé à Pont-en-Royans, géré par l’Association la Providence. Annule et remplace l’arrêté2020-2181 -

Télécharger Le Chapitre Conséquences De La Guerre (Pdf

GUIDE DES SOURCES DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L’ISERE CINQUIEME PARTIE : LES CONSEQUENCES DE LA GUERRE 1. Documents officiels 2. Anciens combattants 3. Pupilles de la nation 4. Enseignement 5. Transfert des corps 6. Monuments aux morts 1. Documents officiels 13 R 62-67 Recueil de documents officiels (édition Dalloz). 13 R 62 Rapports et procès-verbaux d’enquête de la commission instituée en vue de constater les actes commis par l’ennemi en violation du droit des gens (décret du 23 septembre 1914). Tomes 1 à 9. 1920 13 R 63-64 Réparations des dommages causés par les faits de guerre. Législation et réglementation. Ministère des régions libérées. 1921-1925 13 R 63 1er et 2 e fascicules (1921). 13 R 64 3e fascicule (1925). 13 R 65-67 Rapports et documents d’enquête. 1921-1923 13 R 65 Rapports sur les mesures prises par les Allemands à l’égard de l’industrie belge durant l’occupation (tomes 1 et 2). 1921 13 R 66 Rapports sur les attentats commis par les troupes allemandes pendant l’évasion et l’occupation de la Belgique (tomes 1 et 2). 1923 Guide des sources de la Première Guerre mondiale aux Archives départementales de l’Isère – 2014 1 13 R 67 Rapports sur la déportation des ouvriers belges et sur les traitements infligés aux prisonniers de guerre et aux prisonniers civils belges (2 e volume). Rapports sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et politiques prises par les Allemands pendant l’occupation : rapports d’ensemble et conclusions (4 e volume). -

CHENEVAZ Jean CHENEVAZ Claude

1 CHENEVAZ Jean Cordonnier au Pont-de-Beauvoisin en 1625 Bourgeois à Pont de Beauvoisin N Pont de Beauvoisin M dim 27 avr 1625 Voissant (38620) PELISSIER Isabeau CHENEVAZ CHENEVAZ Jean s'installe à Meyzieu au millieu du 17e siècle en 1657 CHENEVAZ Claude Pierre N lun 21 juin 1632 Jean Le Pont-de- JOLION Beauvoisin (38480) Notaire royal Antoinette N jeu 31 mai 1635 Le Pont-de- Beauvoisin (73330) D sam 29 mars 1692 Meyzieu (69330) M fév M lun 8 mars 1666 M après lun 1658 Lyon (69000) 23 mars 1682 AUGERET BORIN FLEURETON Anne Anne Françoise Marie N mar 7 août 1640 N 1645 de la paroisse d'Anthon Meyzieu (69330) Vienne (38200) - D ven 14 mars 1692 D entre dim 3 Notre Dame de la Vie Meyzieu (69330) juil 1661 et 1663 D lun 23 mars 1682 Meyzieu (69330) Claude régisseur du Seigneur de Meyzieu fait CHENEVAZ CHENEVAZ CHENEVAZ CHENEVAZ CHENEVAZ CHENEVAZ CHENEVAZ CHENEVAZ construire son logis à Meyzieu CHENEVAZ Louis Catherine Marthe Marguerite Jean Justine Pierre Joseph Marie N jeu 26 déc 1658 N jeu 22 jan 1660 N dim 3 juil 1661 N dim 2 jan 1667 N lun 26 nov 1668 N dim 4 déc 1672 Claude Meyzieu (69330) Meyzieu (69330) Meyzieu (69330) Meyzieu (69330) Meyzieu (69330) N vers 1670 Meyzieu (69330) D mer 23 jan 1697 D mer 11 fév 1682 D lun 20 jan 1710 Notaire à Chamagnieu et Meyzieu Lyon (69000) - Saint-Paul Chavanoz (38230) Chatelain M jeu 19 août 1688 M lun 26 fév 1691 M mar 1 fév 1701 Lyon (69000) - Saint-Nizier N jeu 11 nov 1677 Chavanoz (38230) Chavanoz (38230) POURRET D dim 8 mai 1729 ROCHE BEAUFRÈRE Jean Baptiste Antoine Vienne (38200) - Saint-Martin -

Elections Départementales 2015

Spécial élections départementales – Mars 2015 Elections départementales 2015 Les élections départementales auront lieu les Pour la Commune de CHABONS, il y aura 2 22 et 29 mars 2015. bureaux de vote situés à la salle des fêtes, rue A compter de ce scrutin, les conseils généraux du gymnase. et les conseillers généraux seront dénommés Ils seront ouverts de 8 H à 18 H. respectivement conseils départementaux et conseillers départementaux. Pièce d’identité OBLIGATOIRE La carte d’électeur ne suffit pas. Ces élections auront lieu dans le cadre de la nouvelle En plus de la carte d’électeur, tout électeur, pour carte cantonale dont les limites ont fait l’objet d’une voter, devra présenter obligatoirement au bureau de révision générale entre mars 2013 et février 2014. vote une pièce d’identité. En Isère Pour prouver votre identité au moment de voter, En mars 2015, l’Isère passe de 58 à 29 cantons. vous pouvez présenter soit : Désormais, un canton doit s'approcher d'une - Carte nationale d’identité française, moyenne de 41 600 habitants, avec la possibilité de - Passeport, s'en écarter de plus ou moins 20 %. Notre commune - Permis de conduire, dépend du canton du Grand Lemps, le canton de - Carte vitale avec photo, Virieu a été absorbé par celui du Grand Lemps. - Permis de chasser avec photo, délivré par le représentant de l’Etat, Les 32 communes composant notre canton sont : - Carte du Combattant, de couleur chamois ou Apprieu, Belmont, Bévenais, Bilieu, Biol, Bizonnes, tricolore. Blandin, Burcin, Châbons, Charavines, Chassignieu, Attention ! Ces documents doivent être en Chélieu, Chirens, Colombe, Doissin, Eydoche, cours de validité sauf pour la carte d’identité Flachères, Le Grand-Lemps, Izeaux, Longechenal, et le passeport. -

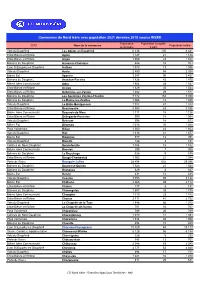

Communes Du Nord Isère Avec Population 2021 Données 2018 Source INSEE

Communes du Nord Isère avec population 2021 données 2018 source INSEE Population Population comptée EPCI Nom de la commune Population totale municipale à part Vals du Dauphiné Les Abrets en Dauphiné 6 336 105 6 441 Entre Bièvre et Rhône Agnin 1 127 21 1 148 Entre Bièvre et Rhône Anjou 1 009 23 1 032 Balcons du Dauphiné Annoisin-Chatelans 686 18 704 Lyon St Exupéry en Dauphiné Anthon 1 073 13 1 086 Vals du Dauphiné Aoste 2 880 54 2 934 Bièvre Est Apprieu 3 347 90 3 437 Balcons du Dauphiné Arandon-Passins 1 828 42 1 870 Bièvre Isère Communauté Artas 1 804 38 1 842 Entre Bièvre et Rhône Assieu 1 529 35 1 564 Entre Bièvre et Rhône Auberives-sur-Varèze 1 482 29 1 511 Balcons du Dauphiné Les Avenières Veyrins-Thuellin 7 772 158 7 930 Balcons du Dauphiné La Balme-les-Grottes 1 068 12 1 080 Vals du Dauphiné La Bâtie-Montgascon 1 932 41 1 973 Entre Bièvre et Rhône Beaurepaire 4 953 83 5 036 Bièvre Isère Communauté Beauvoir-de-Marc 1 111 15 1 126 Entre Bièvre et Rhône Bellegarde-Poussieu 990 14 1 004 Vals du Dauphiné Belmont 598 14 612 Bièvre Est Bévenais 1 015 20 1 035 Pays Voironnais Bilieu 1 560 43 1 603 Vals du Dauphiné Biol 1 436 41 1 477 Bièvre Est Bizonnes 977 14 991 Vals du Dauphiné Blandin 148 3 151 Collines du Nord Dauphiné Bonnefamille 1 084 18 1 102 Bièvre Isère Communauté Bossieu 299 7 306 Balcons du Dauphiné Le Bouchage 626 9 635 Entre Bièvre et Rhône Bougé-Chambalud 1 363 21 1 384 Porte de l'Isère Bourgoin-Jallieu 28 494 602 29 096 Balcons du Dauphiné Bouvesse-Quirieu 1 523 21 1 544 Balcons du Dauphiné Brangues 629 8 637 Bièvre Est -

Bulletin D'accueil

Bulletin d’accueil Vous avez choisi d’habiter à Veyssilieu. Ce choix n’est sans doute pas le fruit du hasard. C’est pourquoi, ce bulletin n’a pas pour but de vous vanter les charmes et les qualités de la commune, mais de vous permettre de mieux la connaître, de vous intégrer plus rapidement à la population et de vous informer des petits détails de la vie quotidienne des veyssiliards. Bienvenue à Veyssilieu. Bulletin d’accueil Page 1 sur 11 Sommaire. 1- Présentation de la commune. 2- Petite histoire de la commune. 3- La Mairie. 4- Organismes dont dépend la commune. 5- Enseignement. 6- Loisirs. Enfants. 7- Utiles. 8- Transports en commun. 9- Liste des artisans de la commune. 10- Médical. 11- Réglementations. Bulletin d’accueil Page 2 sur 11 1- Présentation de la commune. Au Nord-Ouest du département de l’Isère, Les communes limitrophes sont : au Nord en partie Sud du plateau calcaire de l’Isle Villemoirieu, à l’Est Moras, au Sud-Est Crémieu, à 6 kilomètres au Sud-Ouest de Saint Marcel Bel Accueil, au Sud Crémieu, son chef-lieu de canton, et 10 Frontonas, à l’Ouest Panossas, au Nord- kilomètres au Nord-Ouest de Bourgoin- Ouest Chozeau. Jallieu, VEYSSILIEU bénéficie d’un site La RD 18a, qui longe la vallée, relie la vallonné et verdoyant. commune : - à l’Ouest à la RD 18, à Panossas, puis à la Son territoire, de 649 hectares et de forme RD 75 au Nord et à la RD 522 au Sud, assez régulière avec une pointe au Nord, - à l’Est à Moras.