Toponymie En Pays Marchois

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

BSR 2006 Creuse PDF 569 KO

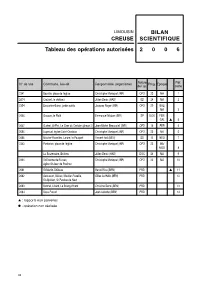

LIMOUSIN BILAN CREUSE SCIENTIFIQUE Tableau des opérations autorisées 2006 N° de site Commune, lieu-dit Responsable (organisme) Nature Prog. Epoque Réf. de l’op . carte 2341 Basville, place de l'église Christophe Maniquet (INR) OPD 23 MA 1 2674 Crozant, le château Julien Denis (HAD) SD 24 MA 2 2394 Evaux-les-Bains, jardin public Jacques Roger (INR) OPD 20 GAL/ MA 3 2646 Gouzon, le Plaid Emmanuel Moizan (INR) SP 15/20 FER/ GAL L 4 2647 Guéret, St-Fiel, Le Cher du Cerisier (phase 2) Jean-Michel Beausoleil (INR) OPD 15 FER 5 2665 Lupersat, église Saint-Oradoux Christophe Maniquet (INR) OPD 23 MA 6 2695 Moutier-Rozeilles, Larbre, le Pauquet Vincent Ard (BEN) SD 12 NEO 7 2343 Pontarion, place de l'église Christophe Maniquet (INR) OPD 23 MA/ MOD 8 La Souterraine, Bridiers Julien Denis (HAD) DOC 24 MA 9 2344 St-Etienne-de-Fursac, Christophe Maniquet (INR) OPD 23 MA 10 église St-Jean de Paulhac 2661 St-Martin-Château Hervé Riou (BEN) PRD L 11 2662 Aubusson, Néoux, Moutier-Rozeille, Gilles Le Hello (BEN) PRD 12 St-Alpinien, St-Pardoux-le-Neuf 2663 Bonnat, Linard, Le Bourg-d'Hem Christine Serre (BEN) PRD 13 2664 Sous-Parsat Jean Lelache (BEN) PRD 14 L : rapports non parvenus G : opération non réalisée 38 LIMOUSIN BILAN CREUSE SCIENTIFIQUE Carte des opérations autorisées 2006 2 13 9 4 5 3 10 Guéret 14 8 6 Aubusson 7 12 1 11 Opérations autorisées 0 10 20 Km Relevé d’art rupestre Diagnostic N Fouille préventive Fouille programmée Sondage Prospection thématique Prospection diachronique Découverte forfuite Etude documentaire Projet collectif de recherche 39 LIMOUSIN BILAN CREUSE SCIENTIFIQUE Travaux et recherches archéologiques de terrain 2006 Moyen Age BASVILLE Place de l'église Un projet d'installation de gouttières et d'un réseau sommet, 0,40 m de largeur à la base et près de 2 m enterré de canalisations pour les eaux pluviales de longueur. -

LA GAZETTE DE Naillat Connaissent Bien Notamment Les Agriculteurs) Relatifs À Des Impôts

RACONTEZ NOUS ! ( suite : déchiffrage des documents anciens de monsieur Lavaugautier ) Dans le dernière gazette , nous vous avions parlé de documents anciens trouvés par monsieur Lavaugautier. Voici le résultat du déchiffrage. Dans les deux cas, il s’agit de feuilles pré-imprimées et complétées à la main (les ancêtres des « CERFA » que LA GAZETTE DE NAILLAt connaissent bien notamment les agriculteurs) relatifs à des impôts. Dans le premier, les habitants Dans le deuxième l’Intendant Décembre 2012 de la « paroisse » (les communes (sorte de préfet) de la généralité n’apparaîtront qu’à la Révolution) de Bourges (à laquelle Naillat est de Naillat sont avisés qu’un dé- rattachée par l’intermédiaire de LE MOT DU MAIRE nommé Chambon viendra rencon- la subdélégation de la Souterraine, elle-même rattachée à trer les habitants ne s’étant pas l’élection du Blanc), signifie aux 2012 se termine, et avec la fin de l’année vient le temps de faire un premier bilan. Si la conjoncture générale est loin acquittés de leur impôt (la « taille collecteurs de la paroisse qu’ils d’être facile aux plans régional, national et au-delà, un certain nombre de projets ont néanmoins pu avancer cette », une sorte de taxe foncière, dont auront à répartir un autre impôt, année à Naillat : le montant, fixé globalement au « l’ustensile ». Il s’agit au départ - l’ouverture d’une quatrième classe à l’école, à contre-courant des nombreuses suppressions de postes dans l’aca- niveau de la paroisse, était réparti d’une obligation de loger et démie entre les habitants par des gens nourrir les soldats des troupes - la fin des études pour la construction d’un nouveau garage/atelier municipal qui permettra de mieux accueillir désignés parmi eux, les collecteurs) en étant logés chez eux à royales, remplacé quand il n’y a pas de troupes présentes par prochainement notre personnel technique et son matériel, le lancement de la consultation pour les travaux et l’ob- leur frais. -

Diagnostic Document Approuvé

Page de garde RAPPORT DE PRÉSENTATION Partie 1 - Diagnostic Document approuvé Schéma de Cohérence Territoriale - Communauté de Communes de Guéret Saint-Vaury Rapport de Présentation - Diagnostic SOMMAIRE Diagnostic territorial ........................................................................................................................................................................................ 2 PRÉAMBULE ........................................................................................................................................................................................................................................................ 3 Le schéma de cohérence territoriale, un outil de développement ..................................................................................................................................................................... 3 La Communauté de Communes de Guéret Saint-Vaury ..................................................................................................................................................................................... 6 Le Pays de Guéret .............................................................................................................................................................................................................................................. 10 Positionnement et contexte du territoire ........................................................................................................................................................................................................ -

Mariages, Commune De SAINT- PIERRE-DE-FURSAC

Mariages, commune de SAINT- PIERRE-DE-FURSAC La généalogie partagée et gratuite Retranscriptions faites par Nicole BRANDAM avec les photos de Jean-Marie GABRYELCZYK. Mariage du 21/01/1913 de: Eugène MEUNIER et de Eveline Marie Elise CASSAT Lui : Né le 19/02/1888 à La Bussière de Folles (86) - menuisier - demeurant St Pierre de Fursac. Elle : Née le 22/06/1893 aux Moulins de la commune - lingère - St Pierre de Fursac. Le père est Antoine MEUNIER (retraité - présent et consentant). La mère est Marie TIXIER (sp - présente et consentante) Le père de l'épouse est Michel Léon Jean Baptiste CASSAT (dcd le 14/03/1900 à St Pierre de Fursac). La mère de l'épouse est Maria PICHON (journalière - St Pierre de Fursac - présente et consentante) En présence de Ernest DESMOULINS (32 ans - menuisier - St Pierre de Fursac - beau frère de l'époux) , François LEDUR (25 ans - cultivateur - La Forêt - cousin de l'époux) , Louis AUBOUX (48 ans - boulanger - Benevent l'Abbaye - oncle de l'épouse) et Jacques PICHON (71 ans - cultivateur - La Chaise de Chamborand - grand père de l'épouse) Acte 23231-DSCF7521; Numéro de SaisieActe: 1 Mariage du 30/01/1913 de: Louis CHABROULLET et de Marie Eugénie Delphine PENOT Lui : Né le 06/05/1889 à Lacour de St Etienne de Fursac - cultivateur - demeurant à Lacour. Elle : Née le 10/08/1895 à Bouchaix de Vareilles (Creuse) cultivatrice - demeurant à Montbraud de St Pierre de Frusac. Le père est Germain CHABROULLET (dcd). La mère est Elise MERIGUET (sp - demeurant à Lacour - présente et consentante) Le père de l'épouse est Léon PENOT (cultivateur - Montbraud - présent et consentant). -

Commune Nouvelle De FURSAC a Été Voté Par Le Conseil Lors De Sa Séance Du 24 Mars 2017 Par Adoption De La Proposition Élaborée Par La Commission Des Finances

J a n v i e r 2 0 1 8 Fucomrmunse noauvellec de Fu rs ac 20 FAISo 18 L ns ES vivr P e ro je ts LES graines d’aujourd’hui so nt l d es e r de é m co a l in te s e r i a m Mesdames, Messieurs, u d Il y a un an les conseils municipaux de St Etienne et St Pierre de Fursac ont fait le choix de créer la commune nou- e r velle de Fursac. t t Projet maintes fois remis à plus tard mais que vos élus actuels ont su concrétiser en 2017, en s’appuyant simple- e l ment et objectivement sur leur expérience, leur vécu, leur bon sens et en prenant en compte notre situation géo- a graphique et les limites pratiques de notre façon de travailler. L Après un an d’exercice, nous pouvons dire que nous avons fait le bon choix. En effet, dans un contexte de remanie- ment des territoires et de restrictions budgétaires subies par les collectivités locales, il était indispensable d’har- moniser et de simplifier nos actions. Il me semble intéressant de préciser que nous n’avons pas subi de baisse de dotation en 2017 grâce à la création de la commune nouvelle. Mieux, nous avons, cette année pu bénéficier de cré- dits DETR – Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux – relativement conséquents pour les projets que nous avons menés. Enfin, 2018 verra ces mêmes dotations DETR abondées de 5% pour les investissements des communes nouvelles. Si l’aspect finance, dans l’immédiat, et grâce à l’obtention de subventions nous a permis de « limiter la casse» pour mener à bien nos projets, suite aux désengagements passés et à venir de l’Etat, l’aspect administratif lui ne cesse de s’alourdir. -

Recueil Des Actes Administratifs Préfecture De La Creuse Normal N

Recueil des Actes Administratifs Préfecture de la Creuse Normal n°10 publié le 17/05/2016 Mai Période du 1 au 15 mai 2016 http://www.creuse.gouv.fr/Nos-publications/ Recueil Normal n°10 publié le 17/05/2016 Sommaire Préfecture de la Creuse Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques Bureau des Élections et de la Réglementation 2016125-06 - Arrêté portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire - M. LEBON 1 Jean-François - 23240 CHAMBORAND Direction des services du cabinet Bureau du cabinet 2016132-04 - Arrêté fixant la liste départementale des personnes habilitées à dispenser la formation des 3 maîtres de chiens de 1ère et 2ème catégorie Service interministériel de défense et de protection civile 2016124-01 - Arrêté portant autorisation de '' L'I-Rondelles Classic '' le 7 mai 2016 à Champagnat 6 2016124-02 - Arrêté portant autorisation de ''L'I-Rondelles Kid'' le 8 mai 2016 à Champagnat 12 2016124-03 - Arrêté portant autorisation d'une manifestation équestre à Azerables les 14 et 15 mai 2016 18 2016131-02 - Arrêté portant autorisation d'une manifestation comportant l'engagement de véhicules à 24 moteur: championnat national de trial 4x4, auto et buggy les 14 et 15 mai 2016 à Royère de Vassivière 2016131-03 - Arrêté portant autorisation d'une manifestation comportant l'engagement de véhicules à 30 moteur: 24h endurance solex et mob de Nouziers 2016131-04 - Arrêté portant autorisation d'une Course pédestre dénommée « 19ème semi-marathon du 36 Moutier d’Ahun » le 15 mai 2016 2016134-02 - Arrêté équestre portant -

Avis D'enquete Publique

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE Projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays Sostranien Le dossier peut également être consulté sur un poste informatique au Par arrêté ARR-190819-01 en date du 19 août 2019, le Président de la siège de la communauté de communes aux jours et horaires d’ouverture Communauté de Communes Monts et Vallées Ouest Creuse a prescrit habituels. l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique relative au projet de Présentation des observations Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays Sostranien. Dans le cadre de cette enquête publique, le dossier d’enquête publique est accompagné d’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côtés et Durée de l’enquête paraphés par le commissaire enquêteur, sur lequel les appréciations, Du lundi 09 septembre 2019 (09h00) au vendredi 11 octobre 2019 inclus suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées. (17h00), soit 33 jours consécutifs. Chaque lieu d’enquête dispose d’un registre d’enquête pour faciliter l’expression du public. Constitution du dossier d’enquête Les observations portant sur le projet de PLUi peuvent également être Le dossier d’enquête publique comprend notamment : adressées par courrier, à l’attention du Commissaire Enquêteur, au siège - la délibération DEL 20190204-02 du conseil communautaire du 04 de la Communauté de Communes, 10 rue Joliot Curie 23300 La février 2019 relative au bilan tiré de la concertation sur le projet de PLUi Souterraine. et ayant décidé d’arrêter le PLUi Les observations peuvent enfin être consignées dans un registre - la délibération DEL 20190408-14 du conseil communautaire du 08 avril dématérialisé à l’adresse suivante https://www.democratie-active.fr/plui- 2019 relative au nouvel arrêt du PLUi sostranien-web/. -

Carte Touristique Pays Monts Et Vallées Ouest-Creuse

PAYS CARTE TOURISTIQUE MONTS ET VALLÉES Tourist map I Toeristische Kaart OUEST -CREUSE Patrimoine Heritage I Erfgoed Artisanat Craftwork I Kunsthandwerk Activités Activities I Activiteiten Gastronomie Gastronomy I Gastronomie DES SITES DE VISITE BAIGNADE VTT PRODUCTEURS LOCAUX • Chéniers B5 Sylvain Renut Sites to visit I Bezienswaardigheden • La Souterraine • Crozant • Bénévent-l’Abbaye • Ceyroux Swimming I Zwemmen Mountain Bike I ATV Local products I Plaatselijke producenten 9 Peuvinaud / 05 55 63 43 36 H3 La ferme authentique Viande de veaux et de boeufs limousins bio. C6 E3 E8 F9 Galerie Resche Église Notre-Dame Arboretum de la Sédelle La forge de Sann Domaine de Rochetaillade La Tranquillia / 06 43 28 44 74 EN Veal and beef limousine meat. I NL Biologische verkoop van vlees • Bénévent-l'Abbaye G4 Espace VTT Ouest-Creuse [fin XIème - XIIème s.] Villejoint / 05 55 89 83 16 / www.arboretumsedelle.com Derrière l’église / 06 20 78 41 76 Le Bourg / 05 55 62 04 05 • La Celle Dunoise • Arrènes www.lafermeauthentique.fr afkomstig uit de Limousin. 06 20 68 63 61 E8 Producteurs de cochons Cul Noir du Limousin et de Église Abbatiale 05 55 89 23 07 Le site de six hectares bordé par la Sédelle a été apprivoi- Coutellerie, création, reproduction et restauration de A travers ses toiles, Jean-Claude Resche fait découvrir Baignade en rivière surveillée tous les jours en juillet et D9 La Ferme des Beiges plantes. Créateurs du Creusella. Vente des produits Office de Tourisme / 05 55 62 68 35 sé pour devenir un arboretum riche d’une extraordinaire couteau, libre ou sur commande. -

Code Postal Code Insee 23150 Ahun 23001

P RÉFECTURE DE LA C REUSE ANNUAIRE DES MAIRIES D E L A CREUSE 12 01 2021 PRÉFÈTE DE LA CREUSE SECRETARIAT GÉNÉRAL LE SERVICE INTERMINISTÉRIEL DÉPARTEMENTAL DES SYSTÈMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION Guéret, le 12/01/2021 Cet annuaire a été réalisé par le Service Interministériel Départemental des systèmes et d'Information et de Communication Préfecture de la Creuse Place Louis Lacrocq Boîte Postale 79 23 011 GUERET Cedex TÉL : 05.55.51.59.00 FAX : 05.55.52.48.61 Site Internet des Services de L’État en Creuse http://www.creuse.gouv.fr courriel : [email protected] CODE POSTAL CODE INSEE 23150 AHUN 23001 05 55 62 40 24 F a x [email protected] Maire Monsieur Thierry COTICHE SECRÉTAIRE DE MAIRIE HORAIRES D’OUVERTURE Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00 Autres Mairies : non Mardi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00 Mercredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00 Jeudi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00 Vendredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00 Samedi CODE POSTAL CODE INSEE 23380 AJAIN 23002 05 55 80 96 19 F a x 05 55 80 96 75 [email protected] Maire Monsieur Guy ROUCHON SECRÉTAIRE DE MAIRIE HORAIRES D’OUVERTURE Lundi 8h30 - 12h00 14h00 - 18h00 Autres Mairies : non Mardi 8h30 - 12h00 14h00 - 18h00 Mercredi 8h30 - 12h00 14h00 - 18h00 Jeudi 8h30 - 12h00 14h00 - 18h00 Vendredi 8h30 - 12h00 14h00 - 17h30 Samedi CODE POSTAL CODE INSEE 23200 ALLEYRAT 23003 05 55 66 89 50 F a x [email protected] Maire Monsieur Guy BRUNET SECRÉTAIRE DE MAIRIE HORAIRES D’OUVERTURE Lundi 13h30 - 18h00 Autres Mairies : Mardi 9h00- 12h00 Mercredi 9h00 - 12h00 Jeudi Vendredi -

Schéma Départemental De Gestion Des Milieux Aquatiques De La Creuse

Schéma départemental de gestion des milieux aquatiques de la Creuse 2017-2021 Septembre 2016 5, rue des Eoliennes - 17220 Saint-Médard d’Aunis : 05 46 35 91 86 - Fax : 05 46.35 87 94 [email protected] www.oreade-breche.fr Schéma départemental de gestion des milieux aquatiques de la Creuse 2017-2021 SOMMAIRE 1. CONTEXTE ................................................................................................ 8 1.1. Cadre réglementaire ............................................................................. 8 Directive cadre européenne sur l’Eau (DCE) ........................................................... 8 Les lois sur l’Eau ................................................................................................. 8 Grenelle de l’Environnement ................................................................................ 9 Loi MAPTAM ........................................................................................................ 9 Loi NOTRe ........................................................................................................ 10 1.2. Les SDGAGE et SAGE ........................................................................... 11 Les SDAGE ....................................................................................................... 11 Les SAGE ......................................................................................................... 17 1.3. Les contrats de plan Etat/Region ....................................................... 26 CPER du Limousin ............................................................................................ -

Notice Sanitaire

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS SOSTRANIEN PIÈCE 5.2.4 NOTICE SANITAIRE VU POUR ÊTRE ANNEXÉ À LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU PLUi du Pays Sostranien - ATOPIA + ADEV + GARRIGUES SOMMAIRE 1. ALIMENTATION EN EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE .......................................... 3 Préambule ........................................................................................................................................................ 3 1.1. Quantités prélevées ............................................................................................................................ 4 1.2. Qualité́ des eaux distribuées ............................................................................................................. 5 1.3. Périmètres de protection des captages ............................................................................................ 6 1.4. Situation projetée ............................................................................................................................... 7 1.5. Alimentation des zones d’urbanisation future .................................................................................. 7 2. GESTION DES EAUX USEES ................................................................................................................... 8 2.1. Station d’épuration et réseau public ...................................................................................................... 8 2.2. Assainissement non collectif ................................................................................................................. -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°23-2017-019

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°23-2017-019 CREUSE PUBLIÉ LE 27 JUIN 2017 1 Sommaire Préfecture de la Creuse 23-2017-03-06-002 - Arrêté portant modification des limites territoriales des arrondissements de Guéret et d’Aubusson du département de la Creuse (7 pages) Page 3 2 Préfecture de la Creuse 23-2017-03-06-002 Arrêté portant modification des limites territoriales des arrondissements de Guéret et d’Aubusson du département de la Creuse Préfecture de la Creuse - 23-2017-03-06-002 - Arrêté portant modification des limites territoriales des arrondissements de Guéret et d’Aubusson du département de la Creuse 3 Arrêté n° portant modification des limites territoriales des arrondissements de Guéret et d’Aubusson du département de la Creuse Le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine Préfet de la Gironde Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 3113-1 ; Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-266-01 du 23 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle « Parsac-Rimondeix » à compter du 1 er janvier 2016 ; Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-09-29-005 du 29 septembre 2016 portant création de la commune nouvelle « Fursac » à compter du 1 er janvier 2017 ; Vu la délibération n° CD2016-12/1/5 du 16 décembre 2016 du Conseil Départemental de la Creuse relatif à l’avis sur les modifications des limites des arrondissements de Guéret et d’Aubusson ; Considérant qu’il est nécessaire de mettre en cohérence les limites territoriales des arrondissements du département de la Creuse au regard des nouveaux périmètres des EPCI à fiscalité propre ; Arrête : Article 1.