Animations Du Mois

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Recensement De La Population

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2015 Arrondissements - cantons - communes 58 NIEVRE Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2015 Arrondissements - cantons - communes 58 - NIEVRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction.....................................................................................................58-V 18, boulevard Adolphe Pinard 75675 Paris cedex 14 Tél. : 01 41 17 50 50 Tableau 1 - Population des arrondissements et des cantons........................ 58-1 Directeur de la publication Jean-Luc Tavernier Tableau 2 - Population des communes..........................................................58-3 INSEE - décembre 2014 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Populations des arrondissements et des cantons Tableau 2 - Populations des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensées sur le territoire -

Recueil Special 58 2019 067 Du 30 Aout 2019

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°58-2019-067 NIÈVRE PUBLIÉ LE 30 AOÛT 2019 1 Sommaire Préfecture de la Nièvre 58-2019-08-30-003 - Annexe 1 - 2019 Bureaux vote (9 pages) Page 3 58-2019-08-30-004 - Annexe 2 - 2019 Emplacements d'affichage (11 pages) Page 13 58-2019-08-30-002 - AP instituant les bureaux de vote et les emplacements d'affichage à compter du 1er janvier 2020 (1 page) Page 25 58-2019-08-26-004 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Sylvie HOUSPIC Préfète de la Nièvre pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur les BOP 113 "paysages, eau et biodiversité" plan Loire grandeur nature et 181 "prévention des risques" Plan Loire Grandeur nature (4 pages) Page 27 2 Préfecture de la Nièvre 58-2019-08-30-003 Annexe 1 - 2019 Bureaux vote Préfecture de la Nièvre - 58-2019-08-30-003 - Annexe 1 - 2019 Bureaux vote 3 PREFECTURE DE LA NIÈVRE Direction de la Réglementation ANNEXE 1 et des Collectivités Locales INSTITUTION DES BUREAUX DE VOTE Bureau des Collectivités Locales, des Elections, et des Activités Réglementées A COMPTER DU 1er JANVIER 2020 NBRE BUREAUX DE VOTE DE LA COMMUNE COMMUNE CANTON Ardt Circ BUREAU CENTRALISATEUR DU CHEF LIEU DE CANTON B.V. Lieu Adresse(s) ACHUN Château Chinon 1 2 1 Mairie – rez de chaussée Le Bourg Mairie - salle du conseil – Place François Mitterrand – Château Chinon Ville ALLIGNY-COSNE Cosne Cours Sur Loire 4 1 1 Salle des fêtes 4 route de Saint Amand Bureau n°1 – Mairie – Place du Docteur J. -

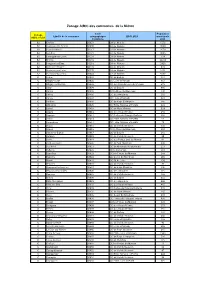

Zonage A/B/C Des Communes De La Nièvre

Zonage A/B/C des communes de la Nièvre Code Population Zonage Libellé de la commune géographique EPCI 2014 municipale A/B/C révisé Commune 2011 B2 Challuy 58051 CA de Nevers 1570 B2 Coulanges-lès-Nevers 58088 CA de Nevers 3590 B2 Fourchambault 58117 CA de Nevers 4678 B2 Garchizy 58121 CA de Nevers 3836 B2 Germigny-sur-Loire 58124 CA de Nevers 734 B2 Nevers 58194 CA de Nevers 36210 B2 Pougues-les-Eaux 58214 CA de Nevers 2429 B2 Saincaize-Meauce 58225 CA de Nevers 425 B2 Sermoise-sur-Loire 58278 CA de Nevers 1611 B2 Varennes-Vauzelles 58303 CA de Nevers 9567 C Achun 58001 CC du Bazois 141 C Alligny-Cosne 58002 CC Loire et Nohain 857 C Alligny-en-Morvan 58003 CC des Grands Lacs du Morvan 672 C Alluy 58004 CC du Bazois 408 C Amazy 58005 CC la Fleur du Nivernais 238 C Anlezy 58006 CC des Amognes 282 C Annay 58007 CC Loire et Nohain 324 C Anthien 58008 CC du Pays Corbigeois 169 C Arbourse 58009 CC Entre Nièvres et Forêts 122 C Arleuf 58010 CC du Haut Morvan 824 C Armes 58011 CC des Vaux d'Yonne 296 C Arquian 58012 CC Portes de Puisaye Forterre 600 C Arthel 58013 CC Entre Nièvres et Forêts 97 C Arzembouy 58014 CC Entre Nièvres et Forêts 73 C Asnan 58015 CC du Val du Beuvron 128 C Asnois 58016 CC la Fleur du Nivernais 157 C Aunay-en-Bazois 58017 CC du Bazois 261 C Authiou 58018 CC du Val du Beuvron 38 C Avrée 58019 CC des Portes Sud du Morvan 94 C Avril-sur-Loire 58020 CC du Sud Nivernais 235 C Azy-le-Vif 58021 CC du Nivernais Bourbonnais 224 C Balleray 58022 CC le Bon Pays 204 C Bazoches 58023 CC les Portes du Morvan 166 C Bazolles 58024 CC -

HEBERGEMENT Accommodation Guide • Accommodatie Gids BAZOIS LOIRE MORVAN SE DÉVOILE

BAZOIS LOIRE MORVAN GUIDE 2021 HEBERGEMENT Accommodation Guide • Accommodatie Gids BAZOIS LOIRE MORVAN SE DÉVOILE Au coeur de la Bourgogne, le territoire Bazois Loire Morvan vous ouvre ses portes. Entrez par l’une des 46 communes et mêlez-vous aux 16 000 habitants qui le composent. Que vous soyez touriste ou curiste, venez (re)trouver tout ce que vous aimez. Visitez les musées qui retracent l’histoire du terri- RESPIREZ NATURE toire comme le musée de la Résistance ou la maison Dans un cadre exceptionnel, en vélo ou à pied, par- Ce guide vous est distribué gratuitement par les profession- GUIDE de l’élevage et du charolais. tez à la découverte d’un environnement naturel de nels du tourisme. Il a été réalisé à partir des informations Enfin, découvrez l’artisanat local existant depuis le qualité. Profitez de la diversité des paysages au- fournies par les prestataires contributeurs. Elles sont don- HÉBERGEMENT XVIIème siècle avec les potiers du Bazois. nées à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout instant. thentiques, des sommets arrondis et des vallées par- Nous vous invitons à contacter systématiquement les 2021 courues d’eaux vives du Morvan en passant par les prestataires au préalable. L’Office de tourisme ne pourra prairies parcellées de bocages du Bazois. RÊVEZ BIEN-ÊTRE être tenu comme responsable en cas d’erreur, d’omission Laissez-vous glisser du vert à l’eau en découvrant Amateur de bien-être et de bien vivre, venez découvrir la ou de modifications. Pour obtenir les listes exhaustives des le Canal du Nivernais avec une architecture unique Station Thermale de Saint-Honoré-les-Bains pour une cure prestataires du territoire, contactez l’Office de tourisme. -

Transport À La Demande 1

VOTRE TRAJET EN 3 ÉTAPES TRANSPORT À LA DEMANDE 1. Réservez votre trajet LE TRANSPORT À LA DEMANDE MOULINS-ENGILBERT Auprès du Syndicat Intercommunal de Transport DANS LA NIÈVRE et de Gestion du collège Près de C’est si simple 226 communes O3 86 84 22 12 • La veille du jour du trajet, entre 11h et 12h desservies par le VALABLE À COMPTER DU 1ER JANVIER 2019 transport à la demande O3 86 84 22 12 dans la Nièvre TAD 563 PLUS D’INFO Fiche d’inscription à renseigner WWW.VIAMOBIGO.FR lors de la première réservation 2. Tenez-vous prêt(e) Le jour J, un conducteur vient vous chercher à votre domicile pour vous conduire à MOULINS-ENGILBERT Une fois arrivé(e), vous pourrez, de 08h à 12h, faire vos courses, vos activités, aller à vos rendez-vous ou rejoindre un point d’arrêt défini pour vous rendre à Nevers ou Decize par les lignes routières LR501 et LR504 Le conducteur vous ramène à votre domicile Conception : Dartagnan - © Crédit photo : Travnikovstudio - stock.adobe.com, GuruXOX - stock.adobe.com, Paolese - stock.adobe.com - stock.adobe.com, GuruXOX Paolese Conception : Dartagnan - © Crédit photo Travnikovstudio 3. Réglez votre trajet directement au conducteur Communes desservies par un transport à la demande au 1er janvier 2019 SERVICE ASSURÉ PAR : Toute annulation doit être notifiée au Taxi Ferrari plus tard la veille du trajet avant 12h. INFORMATIONS PRATIQUES VOTRE TERRITOIRE DECIZE via la ligne NEVERS LR504 MOULINS-ENGILBERT Allez à via la ligne LR501 Château-Chinon - Nevers Châtillon- en-Bazois - Decize Jours de Mardi matin Samedi matin Mercredi Jeudi Vendredi Mercredi fonctionnement 1 1 1 ONLAY X X X X X X 2 LE TRANSPORT À LA DEMANDE, MAUX C’EST SI SIMPLE ! VILLAPOURCON X X X X X X 2 SERMAGES Qu’est-ce que le transport à la demande ? MAUX X X X X X X 2 C’est un transport collectif en petits véhicules. -

Mise En Page 1 03/03/2017 15:55 Page1

GUIDE 2017 BAT_Mise en page 1 03/03/2017 15:55 Page1 Culture ou nature ? les deux c’est mieux ! Entre Autun, Ville d’Art et d’Histoire et Morvan, forêts et mystères... Tourist guide Tourist www.autun-tourisme.com Culture or nature? Why not both! From Autun, City of Art and History to Morvan, land of forests and myths… GB GUIDE 2017 BAT_Mise en page 1 03/03/2017 15:55 Page2 Cathédrale Saint-Lazare - Autun Direction ANOST Saulieu ANTULLY Vézelay AUTUN AUXY CChhissey-iissseyy-- BARNAY en-Morvanen-Morrvvvaan BROYE Direction CHARBONNAT Dijon CHISSEY-EN-MORVAN BarnayBarnay Cussy-en-Cussyy--en- COLLONGE-LA-MADELEINE MorvanMorrvvvaan Lucenay-Lucenayy-- CORDESSE AnostAnnost l'Évêquel'Évvêêque CRÉOT SommantSomo mant IgornayIgornay CURGY ReclesneRec CordesseCordesse CUSSY-EN-MORVAN Direction Chateau-Chinon LaLa Petite-Petittee- DETTEY NeverNeversrss VerrièreVVeerrière SSaintSaSaint-Léger Lé Dracy-D ar ccyyy-- dudu-Bois B Roussillon-Roussillon- TTaTavernayavv rna DRACY-SAINT-LOUP en-Morvanen-Morrvvvaan Saint-LoupSaintt--Loup Sully EPERTULLY La Celle-C elle - en-Morvanen-Morrvvvaan Saint-ForgeotSaSSaint-Fa FoForgo ggeoteoeotot EPINAC Haut Folin Epinacpiinn GLUX-EN-GLENNE CCurgyurgy IGORNAY LA BOULAYE Glux-en- MMonthelononthelon SaisyS isyy Glenne LaLa Grande- MorletM ett EpertullyEpertullyrtrtully LA CELLE-EN-MORVAN VVeVerrièreerrrr rèi e AuxyAuxxyy Collonge-laoonge-lala DirectionDirection LA CHAPELLE-SOUS-UCHON Madeleine Beaune TintryiT nttrrryy LA GRANDE-VERRIÈRE BibracteBibracacte AutunAutun Saint-Gervaisiss LAIZY sur-Couchessu heses Saint-Léger--Léger-er -

Les Communes De La Nievre Et Leurs Perimetres De Rattachement En 2021

LES COMMUNES DE LA NIEVRE ET LEURS PERIMETRES DE RATTACHEMENT EN 2021 COMMUNE COMMUNE BASSIN DE VIE AIRE D’ATTRACTION D’UNE VILLE CANTON ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION POLE D’EQUILIBRE PERIMETRE DU SITUEE SUR LE (au sens de l’INSEE) INTERCOMMUNALE TERRITORIAL ET SCOT DU PERMETRE DU (au sens de l’INSEE) A FISCALITE PROPRE RURAL (PAYS) GRAND PARC NATUREL NEVERS REGIONAL DU (O/N) MORVAN ACHUN CORBIGNY CHATEAU-CHINON BAZOIS LOIRE MORVAN NIVERNAIS MORVAN NON NON HORS ATTRACTION DES VILLES VAL DE LOIRE ALLIGNY-COSNE COSNE-COURS-SUR-LOIRE COSNE-COURS-SUR-LOIRE COSNE-COURS-SUR-LOIRE COEUR DE LOIRE NON NON NIVERNAIS ALLIGNY-EN- MORVAN SAULIEU HORS ATTRACTION DES VILLES CHATEAU-CHINON MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS NIVERNAIS MORVAN NON OUI ALLUY MOULINS-ENGILBERT HORS ATTRACTION DES VILLES CHATEAU-CHINON BAZOIS LOIRE MORVAN NIVERNAIS MORVAN NON NON AMAZY CLAMECY CLAMECY CLAMECY TANNAY BRINON CORBIGNY NIVERNAIS MORVAN NON NON ANLEZY DECIZE NEVERS GUERIGNY AMOGNES-CŒUR DU NIVERNAIS NIVERNAIS MORVAN OUI NON VAL DE LOIRE ANNAY COSNE-COURS-SUR-LOIRE COSNE-COURS-SUR-LOIRE POUILLY-SUR-LOIRE COEUR DE LOIRE NON NON NIVERNAIS ANTHIEN CORBIGNY HORS ATTRACTION DES VILLES CORBIGNY TANNAY BRINON CORBIGNY NIVERNAIS MORVAN NON NON VAL DE LOIRE ARBOURSE PREMERY HORS ATTRACTION DES VILLES LA CHARITE-SUR-LOIRE LES BERTRANGES OUI NON NIVERNAIS ARLEUF CHATEAU-CHINON-VILLE HORS ATTRACTION DES VILLES CHATEAU-CHINON MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS NIVERNAIS MORVAN NON OUI ARMES CLAMECY CLAMECY CLAMECY HAUT NIVERNAIS- VAL D’YONNE NIVERNAIS MORVAN NON NON ARQUIAN COSNE-COURS-SUR-LOIRE -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2021

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 58 NIEVRE INSEE - décembre 2020 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 58 - NIEVRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 58-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 58-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 58-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 58-3 INSEE - décembre 2020 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, -

Signature De La Convention De Partenariat

MOIS DE LA PLECHIE 2018 Transmission de la technique de plessage de haies vivantes Du 3 au 31 mars 2018 dans tout le Morvan Désormais bien inscrit dans le paysage morvandiau, le mois de la plèchie débute dès le 3 mars prochain dans le Morvan, pour la 10ème année consécutive. En 2009, le Parc naturel régional du Morvan a organisé la semaine de la plèchie avec 10 villages et une quinzaine de plècheurs bénévoles. L’objectif était, en partenariat avec les mairies ou associations locales, et principalement le réseau de l’écomusée du Morvan, que des anciens paysans du Morvan perpétuent et transmettent leur technique de haies plessées dite « plèchie ou pièchie » en Morvan. Ce savoir-faire encore très vivant en Morvan, a presque entièrement disparu en France. Le Parc naturel régional du Morvan, initiateur et organisateur de cet éventement, souhaite le sauvegarder et le faire revivre grâce à son actualité pour des jardins privés des sites touristiques, des lieux publics. Très vite le succès de la semaine de la plèchie attira d’autres villages et plècheux pour devenir le mois de la plèchie, qui est désormais un événement bien connu dans le paysage morvandiau et bourguignon. En 2013, « l’association des plècheux du Morvan » a été créée, comprenant aujourd’hui une centaine de membres qui prennent plaisir à transmettre leur savoir aux stagiaires venu de toute la Bourgogne et au-delà. Cette année, 25 villages participeront au 10ème mois de la plèchie en Morvan. Un bilan des 10 années sera fait, tout en gardant l’esprit chaleureux et accueillant qui caractérise les ateliers de plessage morvandiau. -

FAIRE MONDE COMMUN Argumentaire Scientifique

11-13 SEPTEMBRE 2019 ATELIER INTERNATIONAL FAIRE MONDE COMMUN Argumentaire scientifique De manière diffuse ou radicale, un peu partout dans le monde, des groupes, qu’ils soient habitants des marges, occupants des centres, autochtones revendiquant la terre comme facteur de lien social, s’inter- rogent sur leur propre avenir et celui de leur territoire. Cherchant une alternative au grand récit du pro- grès, ils réclament la prise en compte, sur le plan juridique, économique, politique, culturel, scientifique, de ce à quoi ils tiennent et dont ils dépendent. Ces groupes défendent la légitimité de valeurs formées dans la fréquentation active des lieux auxquels ils sont attachés (Berque 2010). Nous sommes tous par ailleurs confrontés à l’urgence climatique, corrélée à la grande accélération anthropocènique et au sen- timent croissant d’accélération de nos vies (Rosa 2010) et de refermement du monde pour des humains en mouvement sur une planète devenue trop petite (Virilio, Depardon 2010). Face à cela, ces mobilisa- tions ne nous montreraient-elles pas la voie pour penser la nécessaire revalorisation, partout, de notre condition de « terrestres » (Latour 2017) ? De quoi dépendons-nous pour exister sur nos terrains de vie ? Comment concilier les défis locaux aux enjeux globaux ? En France, ce souci d’auto-définition de nos attachements s’impose en particulier pour les territoires ruraux dits de montagne. Une trajectoire historique moderne a tendu à constituer ces territoires en pé- riphérie vécue au quotidien et en objet à distance pour un imaginaire à la fois scientifique et politique (Debarbieux, Rudaz 2010). La singularité montagnarde s’y trouve réduite à quelques traits de caractère ou emblèmes facilement mobilisables dans le cadre de politiques publiques nationales et d’instruments internationaux : protection patrimoniale, aménagement de territoires touristiques et sportifs, préserva- tion des espaces agricoles et forestiers, développement local ou rééquilibrage fonctionnel, démocratisa- tion de la culture, etc. -

ANNEXE 2 EMPLACEMENTS D'affichage a COMPTER DU 1Er

PREFECTURE DE LA NIEVRE Direction de la Réglementation ANNEXE 2 et des Collectivités Locales EMPLACEMENTS D’AFFICHAGE Bureau des Collectivités Locales, des Elections, et des Activités Réglementées A COMPTER DU 1er JANVIER 2020 NBRE COMMUNE Circ CANTON ADRESSE(S) D’EMPL. ACHUN 2 Château Chinon 1 Le Bourg – face à la mairie ALLIGNY-COSNE 1 Cosne Cours Sur Loire 1 Place de la Mairie ALLIGNY-EN-MORVAN 2 Château Chinon 1 Devant la mairie - Le Bourg ALLUY 2 Château Chinon 1 Le Bourg AMAZY 2 Clamecy 1 Devant la Mairie ANLEZY 1 Guérigny 1 Devant la mairie, le long de la rue, 16 rue des écoles ANNAY 1 Pouilly Sur Loire 1 Devant la mairie - Le Bourg ANTHIEN 2 Corbigny 1 Le Bourg – près de la mairie ARBOURSE 2 La Charité Sur Loire 1 4 Grande Rue - Le long du mur d’enceinte de la cour de la mairie (le long du CD246) ARLEUF 2 Château Chinon 1 Devant la mairie – 56 route du Haut Morvan ARMES 2 Clamecy 1 98 route Buissonnière – devant la mairie ou dans la cour derrière la mairie ARQUIAN 2 Pouilly Sur Loire 1 35 route de Saint Amand – devant la mairie ARTHEL 2 La Charité Sur Loire 1 Devant la Mairie ARZEMBOUY 2 La Charité Sur Loire 1 Mairie - Le Bourg ASNAN 2 Corbigny 1 Salle des Fêtes – Place Saint Jean ASNOIS 2 Clamecy 1 Place du jeu de Quilles AUNAY-EN-BAZOIS 2 Château Chinon 1 Face à la mairie – Le Bourg AUTHIOU 2 Corbigny 1 Mairie – salle des fêtes – Le Bourg AVREE 2 Luzy 1 Place de la Mairie - Le Bourg AVRIL-SUR-LOIRE 2 Saint Pierre Le Moutier 1 Le Bourg AZY-LE-VIF 2 Saint Pierre Le Moutier 1 Le long du CD 195 – face à la mairie BAZOCHES 2 Corbigny -

Le Parc Naturel Régional Du Morvan Et L'ornithologie

Le Parc naturel régional du Morvan et l’ornithologie Le Morvan : Fort de ce constat, le Conseil scientifique du Parc, sous l’impulsion de son Président Marcel le carrefour de la Bourgogne VIGREUX et d’Henri GAUTHERIN, conseiller et Président Le Morvan, grande région naturelle de de la Société d’Histoire Naturelle d’Autun, ont Bourgogne, est une avancée nord-est du Massif engagé dès le début des années 1990 une politique central. Cette moyenne montagne granitique d’amélioration des connaissances sur la biodiversité érigée au milieu des terrain sédimentaires est le de son territoire. Après l’inventaire des mammifères carrefour des quatre départements qui composent sauvages du Morvan publié en 1995 (SIRUGUE, la Bourgogne : la Côte-d’Or, l’Yonne, la Nièvre et la 1995), un premier bilan des oiseaux du massif Saône-et-Loire. Sa position centrale et sa division a été réalisé avec les associations naturalistes territoriale le tiennent éloigné des grands centres locales ainsi que la première liste des oiseaux de urbains et des Universités, viviers potentiels de Bourgogne (SIRUGUE, 1997). Près de 230 espèces naturalistes et sièges des associations départemen- et 8 200 données ont ainsi été collectées lors de ce tales. Le Morvan a été un terrain sommairement premier bilan : 123 espèces nicheuses, 26 hiver- ou territorialement prospecté par les ornithologues nantes, 33 observées de passage et des espèces bourguignons. anecdotiques ou exceptionnelles. Yonne Sénonais Gâtinais Pays d’OtheArmançon Champagne humide Vallée Ouanne Serein YONNE Tonnerois