People on the Move People on the Move

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Indian Church Rejoices After Release of Father Tom Uzhunnalil

Table of Contents Indian Church rejoices after release of Father Tom Uzhunnalil Church relieved as Yemen confirms kidnapped Indian priest is ‘alive’ UN Expert: Persecution of Baha’is in Yemen mirrors Iran’s actions Yemen must stop persecution of Bahá’í community, urges UN expert on freedom of religion Indian priest kidnapped in Yemen pleads for help Ominous wave of Yemen arrests raises alarm Criticised for not securing release of kidnapped priest in Yemen, Indian government says it ‘told him not to go’ _____________________________________________________________________ Indian Church rejoices after release of Father Tom Uzhunnalil By Anto Akkara World Watch Monitor (12.09.2017) - http://bit.ly/2h2Gd1q - India’s Church, government and politicians from across the political landscape have all expressed relief and joy over the release of Salesian Father Tom Uzhunnalil, kidnapped in Yemen in March 2016. Statements hailing the release of the Indian priest have poured in – from India’s foreign minister, Sushma Swaraj, to the president of the Catholic Bishops’ Conference of India, Cardinal Baselios Cleemis. “I am happy to inform that Father Tom Uzhunnalil has been rescued,” tweeted Swaraj at 15.40 (IST), breaking the news to the nation. Apart from thanking the Indian government for its efforts in securing the priest’s release, the Catholic Bishops’ Conference in its statement thanked “Pope Francis, who took personal interest in Fr. Tom’s release efforts, and Bishop Paul Hinder, Vicar Apostolic of Southern Arabia, the Bishop in charge of the Middle East, and the Sultan of Oman, for their untiring efforts”. In fact, the news of Fr Uzhunnalil’s release was made public after the priest had been flown to Muscat in a military aircraft. -

6 Dicembre 2015 Concezione

On line su www.romasette.it facebook.com/romasette «Misericordia nella Bibbia»: twitter.com/romasette la rubrica su Romasette.it ovità su Romasette.it compassione». Nella la visita la celebrazione per il Giubileo. Da seconda parte del Giubileo Ndomani sarà on line il testimone passerà a un la nuova rubrica «La parroco romano, don Il Papa martedì Messa di Francesco misericordia nella Bibbia», Gianpiero Palmieri. a piazza di Spagna per la festa della una serie di contributi per L’appuntamento con De per l’Immacolata Vergine di Guadalupe favorire la contemplazione Donatis è tra poche ore su ROMA del mistero della www.romasette.it. La rubrica misericordia partendo dalle sarà rilanciata anche su Scritture, come invita a fare Facebook e Twitter. il Santo Padre nella bolla di indizione del Giubileo. Per la prima SETTE parte dell’Anno Santo la nuova rubrica sarà curata da monsignor Angelo De Donatis (nella foto), Il Papa sarà martedì a piazza Il Santo Padre presiederà saba- vescovo ausiliare di Roma di Spagna per il tradizionale at- to 12 dicembre, alle ore 18, nel- dal 14 settembre scorso, to di venerazione a Maria nel- la basilica di San Pietro la cele- per 12 anni parroco di la solennità dell’Immacolata brazione eucaristica in occa- San Marco Evangelista in Anno XLII • Numero 43 - 44 • Domenica 6 dicembre 2015 Concezione. Alle 16 sarà accol- sione della festa della Beata Campidoglio. La prima to dal cardinale vicario Vallini Vergine Maria di Guadalupe, riflessione del presule Supplemento di Avvenire - Responsabile: Angelo Zema Abbonamento annuo euro 58.00 e dal Commissario di Roma Ca- patrona dell’America Latina. -

Fufriuitffuull F H Ufr Hah Iu Ahuivar Itf Vraitfve Fu Veest Ul Estt L T Haharvveestt

Celebrate Copyright CatholicBlack Catholic News ServiceHistory - Please see print editionMonth for in full The Catholic Moment November, content Page 13 Serving the Diocese of Lafayette-in-Indiana Volume 74, Number 36 October 14, 2018 Fruitful Harvest appeal under way Aid agencies The 18th Fruitful sound alarm Harvest appeal 2018 is now under BIENNIAL APPEAL way in parishes over crisis throughout the FFRRURUIITFTFFUUULL Lafayette dio- in Yemen cese. Since 1984, the funds gathered in this DIOCEESE HHAAARRRVVVEEESTST By Dale Gavlak ––––––––––––––––– of ––––––––––––––––– Catholic News Service diocesanwide Laafayety te-in-Indiana appeal have AMMAN, Jordan (CNS) provided the — Aid agencies and operating funds Waalkinglking TTooogegetherther Catholic officials are sound- needed to help Supporting inin thethe ing the alarm on Yemen’s meet the the Wororks of LLighhht spiraling humanitarian cri- expenses of sis, calling on combatants to diocesan min- Christ of CChChris istt end the war there and make istries and ser- Please Give badly needed assistance vices. available. ““Youo are thehli liihight o f t he worrldld; Generously let your light shine before Yemen is facing the For more on this others, and glorify your Father largest humanitarian crisis year’s appeal, www.dol--in.org in heaven.” Matthew 5:14-16 of this time, according to the see Page 8. United Nations. The impov- erished nation at the tip of the Arabian Peninsula is now the most food-insecure population in the world due Parishes across diocese moving to common database system to the four-year-old conflict. “A war is ongoing in By Chuck Jansen sacramental records, tithing, ware products were in use On top of all those meth- Yemen, but the big world For The Catholic Moment religious education, and var- across the diocese. -

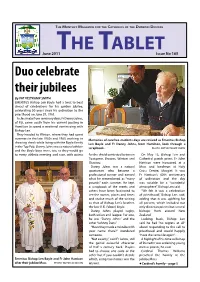

The Tablet June 2011 Standing of Diocese’S Schools and Colleges Reflected in Rolls

THE MON T HLY MAGAZINE FOR T HE CA T HOLI C S OF T HE DUNE D IN DIO C ESE HE ABLE T June 2011T T Issue No 165 Duo celebrate their jubilees By PAT VELTKAMP SMITH EMERITUS Bishop Len Boyle had a treat to beat ahead of celebrations for his golden jubilee, celebrating 50 years since his ordination to the priesthood on June 29, 1961. A classmate from seminary days, Fr Danny Johns, of Fiji, came south from his current posting in Hamilton to spend a weekend reminiscing with Bishop Len. They headed to Winton, where they had spent summers in the late 1950s and 1960, working in Memories of carefree students days are revived as Emeritus Bishop shearing sheds while living with the Boyle family Len Boyle and Fr Danny Johns, from Hamilton, look through a in the Top Pub. Danny Johns was a natural athlete scrapbook. PHOTO: PAT VELTKAMP SMITH and the Boyle boys were, too, so they would go to every athletic meeting and race, with points for the shield contested between On May 13, Bishop Len and Tuatapere, Browns, Winton and Cathedral parish priest Fr John Otautau. Harrison were honoured at a Danny Johns was a natural Mass and luncheon at Holy sportsman who became a Cross Centre, Mosgiel. It was professional runner and earned Fr Harrison’s 40th anniversary what he remembered as “many of ordination and the day pounds’’ each summer. He kept was notable for a “wonderful a scrapbook of the meets and atmosphere”, Bishop Len said. others have been fascinated to “We felt it was a celebration see the names, places and times of priesthood,” Bishop Len said, and realise much of the writing adding that it was uplifting for as that of Bishop Len’s brother, all present, which included not the late V. -

Porpora E Popolo La Carica Dei 101 Cardinali Del Papa

Quotidiano Data 28-11-2020 la Repubblica Pagina 1+20/1 Foglio 1 / 4 La svolta di Frfincesco IL VATICANO Così i cardinali scelti dal Papa Porpora e popolo cambieranno la Chiesa La carica dei 101 di Miguel Gotor alle pagine 20e21 cardinali del Papa Con il Concistoro di oggi Francesco nomina tredici nuovi principi della Chiesa. E aggiunge un tassello al futuro Conclave. Vicino agli ultimi e globalizzato il che rende ancora più interessanti le origi- di Miguel Gotor nalità, le anomalie e gli scarti. ggi papa Francesco cele- E parziale lo sguardo di chi sostiene che il bra nella Basilica Vaticana papa con i concistori forgia il collegio che in- il settimo concistoro del dividuerà il suo successore a propria imma- suo pontificato, elevando gine e somiglianza perché la storia della alla porpora tredici nuovi Chiesa è piena di sorprese. Tuttavia, è vero O cardinali. Nove di loro, che l'analisi delle scelte compiute e le singo- avendo meno di 80 anni, le biografie dei cardinali permettono di trat- avranno il diritto di partecipare a un nuovo teggiare l'idea di Chiesa del pontefice re- conclave. gnante, misurando La giusta statera deipor- Se il poeta Gioacchino Belli potesse assi- porati per citare il titolo di un trattato del stere alla cerimonia non esiterebbe a cele- 1648 dedicato a questo argomento, un gene- brare Li cardinali novie Licardinali ar Conci- re editoriale antico e sempre in auge. storo per citare i titoli di alcuni suoi sonetti con cui riprendeva gli aspetti più teatrali del Il mix di vecchi e giovani cerimoniale dei «ppeperoni» - così li chiama- Si diceva degli scarti rivelatori. -

Blessed Are the Merciful, for They Will Be Shown Mercy (Matthew 5:7)

BLESSED ARE THE MERCIFUL, FOR THEY WILL BE SHOWN MERCY (MATTHEW 5:7) Pastoral Letter The Holy Year of Mercy 2015-2016 Bishop Paul Hinder, OFM Cap. Apostolic Vicar of Southern Arabia BLESSED ARE THE MERCIFUL, FOR THEY WILL BE SHOWN MERCY (MATTHEW 5:7) Pastoral Letter The Holy Year of Mercy 2015-2016 Bishop Paul Hinder, OFM Cap. Apostolic Vicar of Southern Arabia Dear brothers and sisters in Christ, Peace be with you! 1. It touches our heart if someone looks at us with tender love when we are upset; our face returns to serenity and we may even smile. Pope Francis announced the extraordinary Jubilee of Mercy with a letter entitled Jesus Christ, the face of the Father’s mercy (Misericordiae Vultus = MV). Obviously he wants each one of us to meet with the merciful face of God in Jesus Christ. In him we are freed from the burden of sin and our own face returns to serenity as the fruit of God’s grace. The Holy Year of Mercy starts with the Solemnity of the Immaculate Conception on 8th December 2015 and concludes with the Feast of Christ the King on 20th November 2016. Origin and Meaning of the Jubilee Year 2. The raditiont of celebrating Jubilee Years is rooted in the Old Testament where every 50th Year a kind of restart had to happen: releasing of slaves, cancellation of debts, restitution of land and property sold in times of distress (cf. Leviticus 25:8-55). In a similar way the institution of the sabbatical year (shmita) obliged the Israelites to let the land rest every seventh year in order to get back its original fertility and productive capacity after a time of rest (cf. -

Pope Creates 13 New Cardinals, Including Washington Archbishop

Pope creates 13 new cardinals, including Washington archbishop VATICAN CITY (CNS) — One by one 11 senior churchmen, including two U.S. citizens — Cardinals Wilton D. Gregory of Washington and Silvano M. Tomasi, a former Vatican diplomat — knelt before Pope Francis to receive their red hats, a cardinal’s ring and a scroll formally declaring their new status and assigning them a “titular” church in Rome. But with the consistory Nov. 28 occurring during the COVID-19 pandemic, Pope Francis actually created 13 new cardinals. Cardinals Jose F. Advincula of Capiz, Philippines, and Cornelius Sim, apostolic vicar of Brunei, did not attend the consistory because of COVID-19 travel restrictions; however, they are officially cardinals and will receive their birettas and rings at a later date, the Vatican said. In his homily at the prayer service, Pope Francis told the new cardinals that “the scarlet of a cardinal’s robes, which is the color of blood, can, for a worldly spirit, become the color of a secular ’eminence,'” the traditional title of respect for a cardinal. If that happens, he said, “you will no longer be a pastor close to your people. You will think of yourself only as ‘His Eminence.’ If you feel that, you are off the path.” For the cardinals, the pope said, the red must symbolize a wholehearted following of Jesus, who willingly gave his life on the cross to save humanity. The Gospel reading at the service, Mark 10:32-45, included the account of James and John asking Jesus for special honors. “Grant that in your glory we may sit one at your right and the other at your left,” they said. -

Pope Francis: Revive Relationships

Sooner Catholic soonercatholic.org April 7, 2013 archokc.org Easter season can Pope Francis: revive relationships By Estefania Aguirre Chuckles were heard across Saint Peter's Square Catholic News Agency after the Pope concluded the gathering by saying, The Easter season that began March 31 continues "thank you all and have a great lunch." with the octave of Easter and extends for seven He then waved a final goodbye, while the crowd weeks - or roughly 50 days - past Easter Sunday, waved back at him. according to the Catholic liturgical calendar. The Regina Coeli is sung or recited in place of "Beginning with the Easter Triduum as its the Angelus at 12:00 p.m., from Easter Saturday source of light, the new age of the Resurrection until Pentecost Sunday. At the April 1 gather- fills the whole liturgical year with its bril- ing, the Pope recited the prayer and delivered liance," the Catechism of the Catholic his remarks in Italian. Church teaches (1168). The Vatican press office director, Father The season concludes with the feast of Federico Lombardi, said at a March 29 Pentecost, when the Church remembers press conference that he thinks Pope the descent of the Holy Spirit upon the Francis does not sing during liturgies apostles after the ascension of Jesus because has a certain amount of tone into heaven and celebrates that event deafness. as the beginning of the new "age of the George Rigazzi, director of the Office Church," when Christ lives and acts in of Family Life for the Archdiocese of and with His Church (1076). -

Pre-Expo Tolerance and Inclusivity Week

PRE-EXPO TOLERANCE AND INCLUSIVITY WEEK 17-18 NOVEMBER 2020 Tuesday, November 17th, 2020 Please note that all timings are GMT + 4, and subject to final confirmation 12:00pm Introduction to Tolerance & Inclusivity Week at Expo 2020 Dubai H.E. Reem Al Hashimy Director General of Expo 2020 Dubai and UAE Minister of State for International Cooperation 12:03pm Al Wasl Opera A sneak-peek of how Expo’s Al Wasl Opera, produced in collaboration with the Welsh National Opera, will celebrate the best of Emirati and global operatic talent 12:05pm Children’s Tales from Around the World | UAE Hazza and Zayed tell the story of “Fattouh the Mangrove Demon”, the UAE’s entry in the first edition of Children’s Tales from Around the World Expo Family Talks 12:15pm USA William R. Botten Training and Technical Assistance Coordinator, United States Access Board 12:25pm Malaysia H.R.H Tunku Zain Al-’Abidin Founding President, Institute for Democracy & Economic Affairs (IDEAS); #MyButterflyEffect Campaign Brand Ambassador for Malaysia at Expo 2020 Dubai 12:30pm Children’s Tales from Around the World | Singapore Nicole Ong ZiYing tells the story of “Kusu Island”, Singapore’s entry in the first edition of Children’s Tales from Around the World Expo Family Talks 12:35pm Italy Msgr. Paul Hinder Stefania Giannini Pietro Sebastiani Apostolic Vicar of UNESCO Assistant Italian Ambassador to The Holy See Southern Arabia Director-General for Education Alberto Melloni Marco Impagliazzo Khadijah Taufiq Professor of History of President of the Comunità di Member of the Peer -

COMECE Annual Report 2020

COMECE Annual Report 40th 2020 anniversary edition www.comece.eu 19, Square de Meeûs, B-1050 Brussels Tel. +32 (2) 235 05 10 Fax +32 (2) 230 33 34 Mail: [email protected] The Commission of the Bishops’ Conferences @ comeceEU of the European Union COMECE ANNUAL REPORT 2020 The Commission of the Bishops’ Conferences of the European Union Foreword n the aftermath of the Second World War, the European integration came Screenshot taken during the COMECE 2020 Autumn Assembly with the extraordinary participation of H. Em. Pietro Parolin, I as a peace process that would benefit the peoples of the old continent Cardinal Secretary of State of His Holiness Pope Francis. (28-29 October 2020) and the world. COMECE was founded on 3 March 1980, as the Catholic Church’s response to accompany this process. However, it does not end there. The pandemic, has in fact made the From the day of its foundation, COMECE has been present in the ‘communion’ and need for greater coordination at European level even more evident. pacification of the European continent as an actor of dialogue, stimulating European After a late and hesitant start, the institutions of the European Union institutions to adopt policies in favour of the Common Good and centred on the human have reacted decisively, within the scope of their competences, to person. counter the effects of the pandemic. In the past decades, European institutions have changed, grown, and matured as a re- 2020 Through COMECE, the Bishops’ Conferences of the European sult of increased European integration: adoption of a single currency, geographical en- Union, have invited the European institutions and Member States to largement, acquisition of new competences by the European Union, amongst others. -

25 Ottobre 2015

On line su www.romasette.it facebook.com/romasette Celebrazione di Francesco twitter.com/romasette domenica alle 16 al Verano Santa Sede Diocesi omenica 1° In occasione della novembre, solennità commemorazione dei Ddi Tutti defunti, sono Sinodo, stamani «Lettera alla città»: i Santi, alle ore previste il Papa presiede il 5 novembre 16, Papa celebrazioni Francesco anche negli Messa conclusiva la presentazione presiederà la altri cimiteri ROMA celebrazione romani: eucaristica Guerino Di all’ingresso Tora, vescovo monumentale ausiliare per il del cimitero settore Nord, del Verano. Al presiederà la SETTE termine, è Messa a previsto un Prima Porta, momento di sempre Questa mattina, con inizio al - Giovedì 5 novembre, alle preghiera per i domenica 1° le ore 10, nella basilica di San 19.30, nella basilica di San Gio - defunti, con la novembre, Pietro, Papa Francesco pre - vanni in Laterano, sarà pre - benedizione alle ore 16; siede la celebrazione eucari - sentata la «Lettera alla città». delle tombe. Paolo Lojudice, vescovo Anno XLII • Numero 35 • Domenica 25 ottobre 2015 stica in occasione della chiu - Interverranno il cardinale vi - Concelebreranno con il ausiliare per il settore Sud, sura della XIV assemblea ge - cario Agostino Vallini, il giuri - Santo Padre il cardinale celebrerà la Messa nel nerale ordinaria del Sinodo sta Francesco D’Agostino, mon - vicario Vallini, il vicegerente cimitero di Ostia Antica il Supplemento di Avvenire - Responsabile: Angelo Zema Abbonamento annuo euro 58.00 dei vescovi. signor Enrico Feroci, i sociolo - Filippo Iannone e il parroco 1° novembre, alle ore 15.30; Coordinamento redazionale: Giulia Rocchi C. Corr. Postale n. 6270 intestato a Avvenire - Nei Spa Concelebreranno con il San - gi Luigi Frudà ed Elisa Manna. -

Almost Catholics in the Vicariate

1 FACTS Almost 1,000,000 ABOUT Catholics in The Apostolic Vicariate of Southern the Vicariate Arabia (AVOSA) is a territorial 2 4 jurisdiction of the Catholic Church parish covering the countries of United Arab 17churches 3 67 Emirates, Oman and Yemen. 9 in UAE, 4 in Oman priests The present Apostolic Vicar is Bishop and 4 in Yemen schools 1 (non-operational) 2 in Abu Dhabi deacon Paul Hinder OFM Cap. who hails 3 in Dubai 3 in Sharjah from Switzerland. 1 in Fujairah The office of the Apostolic Vicar is 9 based in St. Joseph’s Cathedral in 50 nuns Abu Dhabi, the capital of the United Arab Emirates. A BRIEF HISTORY N S The Apostolic Vicariate of Arabia was divided into two the Vicariates of Northern Arabia and Southern Arabia. The first Vicariate in Arabia was With the Ius Commissionis, the responsibility to find established as the Apostolic Vicariate mission personnel for Northern and Southern Vicariates of Aden by Pope eo III to tend to The Vicariate was entrusted to the Capuchins was given to the General Superior of the Capuchin the care of the Catholics in the region. of the Tuscan Province in Florence, Italy. Franciscan Order. 1888 1916 2011 1889 1974 The name of the Vicariate was changed to the The seat of the Bishop was moved to Apostolic Vicariate of Arabia and covered the Abu Dhabi, United Arab Emirates. whole Arabian Peninsula Bahrain, Saudi Arabia, Oman, atar, UAE and Yemen. HUMANITARIAN INITIATIVES Soon after the Vicariate took shape, the region had its first schools in the busy port of Aden.