E29250v30frenc000public0

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

A First Look at Logging in Gabon

Linking forests & people www.globalforestwatch.org A FIRST LOOK AT LOGGING IN GABON An Initiative of WORLD RESOURCES INSTITUTE A Global Forest Watch-Gabon Report What Is Global Forest Watch? GFW’s principal role is to provide access to better What is GFW-Gabon? information about development activities in forests Approximately half of the forests that initially cov- and their environmental impact. By reporting on The Global Forest Watch-Gabon chapter con- ered our planet have been cleared, and another 30 development activities and their impact, GFW fills sists of local environmental nongovernmental orga- percent have been fragmented, or degraded, or a vital information gap. By making this information nizations, including: the Amis de la Nature-Culture replaced by secondary forest. Urgent steps must be accessible to everyone (including governments, et Environnement [Friends of Nature-Culture and taken to safeguard the remaining fifth, located industry, nongovernmental organizations (NGOs), Environment] (ANCE), the Amis Du Pangolin mostly in the Amazon Basin, Central Africa, forest consumers, and wood consumers), GFW [Friends of the Pangolin] (ADP), Aventures Sans Canada, Southeast Asia, and Russia. As part of promotes both transparency and accountability. We Frontières [Adventures without Borders] (ASF), this effort, the World Resources Institute in 1997 are convinced that better information about forests the Centre d’Activité pour le Développement started Global Forest Watch (GFW). will lead to better decisionmaking about forest Durable et l’Environnement [Activity Center for management and use, which ultimately will result Sustainable Development and the Environment] Global Forest Watch is identifying the threats in forest management regimes that provide a full range (CADDE), the Comité Inter-Associations Jeunesse weighing on the last frontier forests—the world’s of benefits for both present and future generations. -

Diplomarbeit

DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Climatic thresholds for ecosystem stability: The case of the Western Congolian Lowland Rainforest Verfasser Johannes Elias Bednar angestrebter akademischer Grad Magister der Naturwissenschaft (Mag.rer.nat) Wien, 2011 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 411 Studienrichtung lt. Studienblatt: Physik Betreuerin / Betreuer: Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Hubert Hasenauer Abstract The heterogeneity in the composition of species and the mix of forest ecosystems of the present tropical flora in western Central Africa has been subject of many publications. Most of the authors agree on the idea that changing climatic conditions in the past have led to disturbances that subsequently caused different stages in plant succession in the present picture. This work's aim is to find out which climatic parameters have a significant impact on the stability of tropical forest ecosystems, such as the showcase biome of the Western Congolian Lowland Rainforest (WCLR). Using the stochastic weather generator MarkSim, climate time series with quantified meteorological parameters, such as the amount and year-to-year variation of annual rainfall, the distribution of rainfall within the year and the quality of the cloud cover, are generated. For this reason MarkSim is adapted and validated for sites in Gabon where the WCLR-biome is native. The mechanistic ecosystem model Biome-BGC, parametrized for the WCLR-biome, simulates the cycling of water, energy, carbon and nitrogen through different plant compartments and is applied to asses tropical forest ecosystem stability, based on the climate time series generated with MarkSim. The methods developed in the course of this work are applicable to other forest ecosystems and can be regarded as an innovative approach to assess the impact of climatic change. -

Member Country Partnership Strategy Paper 2019-2023 Ii 4.3.3 Development Interventions of Product Champions 36 4.4 Implementing the Partnership Strategy 38 4.4.1

GABON ISLAMIC DEVELOPMENT BANK GROUP Member Country Partnership Strategy Paper Jeddah 22331 - 2444 Kingdom of Saudi Arabia Tel.: +966 12 636 61400 Fax: +966 12 637 4131 2019-2023 Email: [email protected] © March 2019 Table of Contents Acknowledgements iv Foreword v Executive Summary vi List of Figures, Tables and Boxes viii Acronyms and Abbreviations ix Map of Gabon xi I. Introduction 1 II. Country Context – Country Diagnostics 2 2.1 Macroeconomic Overview 2 2.1.1. Recent Economic Trends 2 2.1.2. Recent Social and Political Developments 3 2.1.3. Economic outlook 3 2.2. Thematic Issues 4 2.2.1. Islamic Finance 4 2.2.2. Youth and Gender 5 2.2.3. Civil Society and NGOs 5 2.2.4. Agriculture 6 2.2.5. Climate Change 6 2.2.6. Regional Cooperation and Integration 8 2.2.7. SDG Profile and Analysis 8 2.2.8. Trade and Private Sector Development 9 2.2.9. Islamic Insurance 10 III. Development Context 11 3.1 Development Challenges and Binding Constraints 11 3.2 National Development Strategy 13 3.3.1. Overview and Pillars of the National Strategy 13 3.3.2. Resource Mobilization and Partnerships in Development Financing – Donors’ Profile 14 IV. IsDB Group Strategy 18 4.1 Objective 18 4.2 Global Value Chain Analysis 19 4.2.1. Overview 19 4.2.2. The Wood Industry Value Chain 20 4.2.3. The Manganese Industry Value Chain 27 4.3 An overview of the Universe of Interventions 32 4.3.1 General Constraints 34 4.3.2 Critical Type of Interventions 35 GABON Member Country Partnership Strategy Paper 2019-2023 ii 4.3.3 Development Interventions of Product Champions 36 4.4 Implementing the Partnership Strategy 38 4.4.1. -

New Northwestern and Southwestern Range Limits of De Brazz's Monkey, Mbam Et Djerem National Park, Cameroon, and Bateke Plat

Primate Conservation 2007 (22): 107–110 New Northwestern and Southwestern Range Limits of De Brazza’s Monkey, Mbam et Djerem National Park, Cameroon, and Bateke Plateau, Gabon and Congo Fiona Maisels1, Nicolas Bout2,3, Clement Inkamba-Inkulu4, Liz Pearson3, Paul Aczel3, Rufin Ambahe5, Edgar Ambassa5 and Roger Fotso5 1Wildlife Conservation Society, Bronx, New York, USA 2Wildlife Conservation Society, Libreville, Gabon 3John Aspinall Foundation, Franceville/Mpassa, Gabon 4Wildlife Conservation Society, Brazzaville, Republic of Congo 5Wildlife Conservation Society, Yaoundé, Cameroon Abstract: Recent surveys carried out in Cameroon in the Mbam Djerem National Park, in Gabon in the Bateke Plateau National Park, and the adjoining Bateke Plateau area in Congo, have recorded the presence of de Brazza’s monkey (Cercopithecus neglec- tus) on both sides of the Djerem River in Cameroon, along the Mpassa and its tributaries in Gabon, along the Nambouli River in the Lefini Reserve in Congo, and up to the right bank of the Ogooué River on the Congo side of the border. These areas lie at the northern and southern edges of the Central African forest block, where rivers have relatively wide bands of riparian forest. As for the range extension of the talapoin (this volume), the species may simply have been overlooked by previous rapid wildlife surveys. It has an antipredator behavior that renders it relatively inconspicuous, tends to live in small family groups in the region, and lives in habitats that are difficult to survey on foot. However, unlike talapoin, it calls every morning along major watercourses, and can be heard for some distance. It is possible that the southern limit of this species in Gabon may be the Ogooué River. -

Results of Railway Privatization in Africa

36005 THE WORLD BANK GROUP WASHINGTON, D.C. TP-8 TRANSPORT PAPERS SEPTEMBER 2005 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Results of Railway Privatization in Africa Richard Bullock. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized TRANSPORT SECTOR BOARD RESULTS OF RAILWAY PRIVATIZATION IN AFRICA Richard Bullock TRANSPORT THE WORLD BANK SECTOR Washington, D.C. BOARD © 2005 The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank 1818 H Street NW Washington, DC 20433 Telephone 202-473-1000 Internet www/worldbank.org Published September 2005 The findings, interpretations, and conclusions expressed here are those of the author and do not necessarily reflect the views of the Board of Executive Directors of the World Bank or the governments they represent. This paper has been produced with the financial assistance of a grant from TRISP, a partnership between the UK Department for International Development and the World Bank, for learning and sharing of knowledge in the fields of transport and rural infrastructure services. To order additional copies of this publication, please send an e-mail to the Transport Help Desk [email protected] Transport publications are available on-line at http://www.worldbank.org/transport/ RESULTS OF RAILWAY PRIVATIZATION IN AFRICA iii TABLE OF CONTENTS Preface .................................................................................................................................v Author’s Note ...................................................................................................................... -

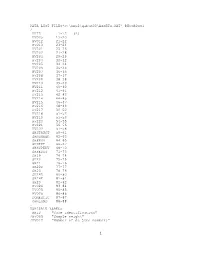

C:\Hnp2\Gabon00\ASSETS.DAT

DATA LIST FILE='c:\hnp2\gabon00\ASSETS.DAT' RECORDS=1 / HHID 1-12 (A) HV005 13-20 HV012 21-22 HV013 23-24 HV201 25-26 HV202 27-28 HV203 29-29 HV204 30-32 HV205 33-34 HV206 35-35 HV207 36-36 HV208 37-37 HV209 38-38 HV210 39-39 HV211 40-40 HV212 41-41 HV213 42-43 HV214 44-45 HV215 46-47 HV216 48-49 HV217 50-50 HV218 51-52 HV219 53-53 HV220 54-55 HV221 56-56 HV222 57-58 SHSTRUCT 59-61 SHNUMBER 62-63 SHPROV 64-65 SHDEPT 66-67 SHSUPERV 68-70 SHFEDIT 71-73 SH19 74-74 SH20 75-75 SH21 76-76 SH22D 77-77 SH23 78-79 SH24D 80-80 SH24E 81-81 SH29 82-82 HV024 83-84 HV025 85-85 HV026 86-86 DOMESTIC 87-87 OWNLAND 88-88 . VARIABLE LABELS HHID "Case Identification" /HV005 "Sample weight" /HV012 "Number of de jure members" 1 /HV013 "Number of de facto members" /HV201 "Source of drinking water" /HV202 "Source of non-drinking wate-NA" /HV203 "Same source of water -NA" /HV204 "Time to get to water source" /HV205 "Type of toilet facility" /HV206 "Has electricity" /HV207 "Has radio" /HV208 "Has television" /HV209 "Has refrigerator" /HV210 "Has bicycle" /HV211 "Has motorcycle" /HV212 "Has car" /HV213 "Main floor material" /HV214 "Main wall material" /HV215 "Main roof material" /HV216 "Rooms for sleeping" /HV217 "Relationship structure" /HV218 "Line number of head of househ." /HV219 "Sex of head of household" /HV220 "Age of head of household" /HV221 "Has telephone" /HV222 "Type of salt used for cooking" /SHSTRUCT "Structure number" /SHNUMBER "Household number within a structure" /SHPROV "Province" /SHDEPT "Departement" /SHSUPERV "Supervisor code" /SHFEDIT "Field editor code" /SH19 "Distance between house and toilets" /SH20 "Latrine depth" /SH21 "Toilets shared with others" /SH22D "Has video" /SH23 "Fuel used in the household" /SH24D "Boat without engine" /SH24E "Powered boat" /SH29 "Salt test result" /HV024 "Region" /HV025 "Type of place of residence" /HV026 "Place of residence" /DOMESTIC "If HH has a domestic worker not related to head" /OWNLAND "If household works own or family's agric. -

Ancestral Art of Gabon from the Collections of the Barbier-Mueller

ancestral art ofgabon previously published Masques d'Afrique Art ofthe Salomon Islands future publications Art ofNew Guinea Art ofthe Ivory Coast Black Gold louis perrois ancestral art ofgabon from the collections ofthe barbier-mueiler museum photographs pierre-alain ferrazzini translation francine farr dallas museum ofart january 26 - june 15, 1986 los angeles county museum ofart august 28, 1986 - march 22, 1987 ISBN 2-88104-012-8 (ISBN 2-88104-011-X French Edition) contents Directors' Foreword ........................................................ 5 Preface. ................................................................. 7 Maps ,.. .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. 14 Introduction. ............................................................. 19 Chapter I: Eastern Gabon 35 Plates. ........................................................ 59 Chapter II: Southern and Central Gabon ....................................... 85 Plates 105 Chapter III: Northern Gabon, Equatorial Guinea, and Southem Cameroon ......... 133 Plates 155 Iliustrated Catalogue ofthe Collection 185 Index ofGeographical Names 227 Index ofPeoplcs 229 Index ofVernacular Names 231 Appendix 235 Bibliography 237 Directors' Foreword The extraordinarily diverse sculptural arts ofthe Dallas, under the auspices of the Smithsonian West African nation ofGabon vary in style from Institution). two-dimcnsional, highly stylized works to three dimensional, relatively naturalistic ones. AU, We are pleased to be able to present this exhibi however, reveal an intense connection with -

GABON Gb 07:GABON Gb 07 17/04/07 14:48 Page 269

GABON gb 07:GABON gb 07 17/04/07 14:48 Page 269 Gabon Libreville key figures • Land area, thousands of km 2 268 • Population, thousands (2006) 1 406 • GDP per capita, $ PPP valuation (2006) 7 668 • Life expectancy (2006) 53.6 • Illiteracy rate (2006) … GABON gb 07:GABON gb 07 17/04/07 14:48 Page 270 Gabon GABON gb 07:GABON gb 07 17/04/07 14:48 Page 271 THE 2005 PRESIDENTIAL ELECTION WAS a contest sources of income. Moreover, despite the government’s between opposition parties and a “presidential majority” promises that budgetary indiscipline linked to the 2005 coalition of about 40 other parties and groups backing presidential election would not be repeated, President Omar Bongo Ondimba for another seven- parliamentary elections in late 2006 are also expected year term. Bongo was declared by the constitutional to have been accompanied by Gabon should diversify court to have won re-election with about 80 per cent excessive spending. Inflation, its economy and prepare of the votes cast. which fell back in 2005, rose in for the after-oil era pursuing 2006 to 1.9 per cent, mainly institutional reforms to Despite shrinking oil reserves and declining owing to a higher wage bill for improve the investment production, oil was still Gabon’s main natural resource government workers. climate, governance, in 2005, providing more than half its GDP, 80 per and eradicate poverty. cent of export earnings and 63 per cent of tax revenue. Many institutional reforms Without new discoveries, however, the country will were introduced in 2005 affecting business -

The Mineral Industry of Gabon in 1998

THE MINERAL INDUSTRY OF GABON By George J. Coakley The equatorial African nation of Gabon has an area of Anglo American plc in 1999, initiated a feasibility study to 257,670 square kilometers and supported a population of about examine the potential for producing columbium (niobium)-rich 1.2 million in 1998, with a gross domestic product (GDP) per pyrochlore concentrate from the Mabounié carbonatite complex capita of $6,400 based on 1998 purchasing power parity data. near Lambaréné in the west-central portion of the country. The mineral industry was dominated by crude petroleum Columbium is used as a ferrocolumbium alloy in steelmaking. production, which accounted for about 60% of Government The project would have a capital cost of about $50 million and revenues and more than 40% of the GDP. Following petroleum produce 6,000 metric tons per year (t/yr) of ferroniobium and timber, manganese and uranium were the major exports. (ferrocolumbium). The carbonatite contains 360 million metric Total exports of all goods were approximately $2.1 billion, with tons (Mt) of niobium and phosphate ore grading 1.02% petroleum accounting for about 80% and manganese for 5% in niobium oxide and 24% phosphorous pentoxide. The high- 1998. Resources of gold, iron ore and phosphate were known. grade niobium zone contains 41.2 Mt of ore grading 1.9% A new mining code was drawn up by the Government in niobium oxide. By developing the project, Reunion can earn a 1997. The new code is designed to promote new exploration 42% interest in the niobium-rich portion of the carbonatite and to establish rules to protect the environment. -

Stratégie Nationale Et Plan D'action Sur La Diversité Biologique Du Gabon

MINISTERE DES EAUX ET REPUBLIQUE GABONAISE FORETS, DE LA PECHE, DU ------------------- REBOISEMENT CHARGE DE Union-Travail-Justice L’ENVIRONNEMENT ET DE LA ------------------- PROTECTION DE LA NATURE --------------------------- DIRECTION GENERALE DE L’ENVIRONNEMENT STRATÉGIE NATIONALE ET PLAN D’ACTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE DU GABON “ Le Gabon, à l’horizon 2025, doit assurer la conservation de la biodiversité et garantir un partage satisfaisant des avantages socio- économiques et écologiques issus des ressources biologiques par une prise de conscience de l’importance de ses ressources biologiques et par un développement des capacités humaines et institutionnelles. ” Novembre 1999 1 2 M. Le Ministre chargé de l’Environnement, Le directeur général de l’environnement et le coordonnateur national Biodiversité tiennent à remercier les personnes qui ont participé à la rédaction de la présente stratégie, particulièrement M. Anaclet BISSIELO1 et M. Robert Kasisi2 pour avoir dirigé l’équipe de rédaction. Il s’agit de : M. Jean-Marie BENGONE, Directeur Général de l’Environnement M. Jean Baptiste MEBIAME Coordonnateur National Biodiversité M. Omer NTOUGOU NDOUTOUME, coordonnateur adjoint Biodiversité M. Jean Simon MOUCKAGA KOMBILA,Commissaire Général à l’Aménagement du Territoire M. Hamidou OKABA, Commissaire général adjoint au Plan M. Christ MOMBO NZATSI, Conseiller du ministre du tourisme M. Marcel BRIDON, Conseiller du ministre de l’agriculture M. Mintsa Mi Obiang, ingénieur des Eaux et Forêts, conseiller du ministre des Eaux et forêts Dr Guy ROSSATANGA RIGNAULT, Juriste, conseiller du Ministre, enseignant M. Athanase BOUSSENGUE, Directeur des études, Ministère des Eaux et forêts M. Jean Gérard MEZUI M’ELLA, Directeur de la police phytosanitaire M. Augustin MAGANGA, Directeur du Centre National Anti-pollution M. -

Of the Central Africa Backbone (CAB) Project – Gabon Component

Summary - Environmental and Social Management Plan (ESMP) of the Central Africa Backbone (CAB) Project – Gabon Component October 2019 1 1. Introduction Gabon joined the CAB4 Gabon project in order to expand the geographical coverage and usage of high-bandwidth networks and to reduce the cost of communications services on its territory. In this regard, the Gabonese government has requested support from the African Development Bank (AfDB) in the form of supplementary financing to: (i) build 2185 km of priority fibre cable connections nationwide; and (ii) build a National Datacentre – CSIRT/SOC/PKI platform subdivided into two units, one in Franceville municipality (Haut Ogooué Province) and another in the Nkok Economic Zone (Ntoum municipality, Estuaire Province). To curb the potential negative environmental and social impacts and outcomes of the project while optimizing its positive impacts and outcomes, it became necessary to conduct an Environmental and Social Impact Assessment (ESIA). The objective of the ESIA was to prevent and judiciously manage any negative fallout from project implementation and to ensure compliance with Gabonese legislation and AfDB requirements. This summary presents the key findings from the environmental and social impact assessment document prepared in August 2019. Besides the introduction, it is divided into the following main sections: (i) project description; (ii) key environmental and social impacts, climate change-related risks and mitigation/enhancement measures and complementary initiatives; (iii) environmental and social monitoring programme; (iv) public consultations and dissemination of information; (v) institutional arrangements and capacity-building requirements; (vi) cost estimates; and (vii) implementation schedule and communication of information. 2. Project Description 2.1. -

Rapport Du Groupe De Travail De La Commission Africaine Sur Les Populations / Communautés Autochtones

REPORT OF THE AFRICAN for Indigenous Affairs Indigenous for International Work Group Group Work International COMMISSION’S WORKING GROUP ON INDIGENOUS POPULATIONS/COMMUNITIES N O RESEARCH AND INFORMATION VISIT TO et des Peuples des et des Droits de l’Homme l’Homme de Droits des THE REPUBLIC OF GABON Commission Africaine Africaine Commission 15-30 September 2007 REPUBLIC OF GAB REPUBLIQUE DU GAB 15-30 Septembre 2007 Septembre 15-30 EN REPUBLIQUE DU GABON DU REPUBLIQUE EN African Commission on Human and Peoples’ Rights VISITE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION D’INFORMATION ET RECHERCHE DE VISITE O N COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES COMMUNAUTÉS SUR LES POPULATIONS / / POPULATIONS LES SUR International Work Group for Indigenous Affairs DE LA COMMISSION AFRICAINE AFRICAINE COMMISSION LA DE RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DE GROUPE DU RAPPORT RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA COMMISSION AFRICAINE SUR LES POPULATIONS / COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES VISITE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION EN REPUBLIQUE DU GABON 15-30 Septembre 2007 La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a pris note de ce rapport lors de sa 45ème session ordinaire, 13-27 mai 2009 Commission Africaine des Droits International Work Group de l’Homme et des Peuples for Indigenous Affairs (CADHP) 2010 RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA COMMISSION AFRICAINE SUR LES POPULATIONS / COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES VISITE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION EN REPUBLIQUE DU GABON 15– 30 Septembre 2007 © Copyright: CADHP et IWGIA Mise en page: Jorge Monrás Imprimerie: Eks-Skolens Trykkeri, Copenhague, Danemark ISBN: 978-87-91563-74-4 Distribution en Amerique du Nord: Transaction Publishers 300 McGaw Drive Raritan Center - Edison, NJ 08857 www.transactionpub.com COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HoMME ET DES PEUPLES (CADHP) No 31 Bijilo Annex Layout Kombo North District, Western Region B.P.