Réseau Natura 2000 Document D'objectifs

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Département De L'ariège Carte Des Communes, EPCI Et Arrondissements

Département de l'ariège E F G H Carte des communes, EPCI et arrondissements 1 1 Réalisation : DDT 09 / SCAT / VD janvier 2014 Lézat-sur-Lèze Saint- D Quirc Lissac Labatut Canté Saint-Ybars Saverdun Mazères Arrondissement de Pamiers Justiniac CCCC dudu CantonCanton dede SaverdunSaverdun Sainte-Suzanne Villeneuve- CCCC dudu CantonCanton dede SaverdunSaverdun 2 du-Latou Brie 2 Sieuras Durfort Thouars- Loubaut Montaut sur-Arize Esplas Le Vernet Méras Le Fossat B C La Bastide- I J de-Besplas Unzent Gaudiès Castex CCCC dede LèzeLèze Saint-Martin- Bonnac Fornex d'Oydes Villeneuve- Saint-Amans du-Paréage Trémoulet Daumazan- Carla-Bayle Lescousse Bézac sur-Arize Artigat Lapenne La Bastide- Fabas Castéras de-Lordat Cérizols Saint-Michel Escosse Pamiers Sainte-Croix- Campagne- Le Carlaret Saint-Félix- Sainte-Foi Volvestre sur-Arize Les Bordes- Lanoux Ludiès de-Tournegat sur-Arize CCCC dudu PaysPays dede PamiersPamiers 3 CCCC dudu VolvestreVolvestre AriégeoisAriégeois Madière Saint-Amadou Mirepoix 3 CCCC dudu VolvestreVolvestre AriégeoisAriégeois Montfa Pailhès La Tour- Malegoude Manses Sabarat Saint-Victor- du-Crieu Vals Betchat Tourtouse Mérigon CCCC dede l'Arizel'Arize Monesple Les Pujols Cazals- Bédeille CCCC dede l'Arizel'Arize Rouzaud Saint-Jean Teilhet -du-Falga des-Baylès Bagert Lasserre Mauvezin-de- Saint- CCCC dudu PaysPays dede MirepoixMirepoix Sainte-Croix Les La Bastide- Montardit Montégut- Bauzeil Verniolle Arrondissement Taurignan- Camarade Le Mas-d'Azil Benagues Issards Rieucros du-Salat Plantaurel Besset Roumengoux Mercenac Castet -

Cartographie Des Territoires Couverts Par Le Dispositif MAIA En Ariège

Cartographie des territoires couverts par le dispositif MAIA en Ariège PAYS DU COUSERANS Cantons < 2014 Cantons > 2014 Communes Saint-Girons Portes du Couserans Bagert, Barjac, La Bastide-du-Salat, Saint-Lizier Bédeille, Betchat, Caumont, Cazavet, Oust Cérizols, Contrazy, Fabas, Gajan, Massat Lacave, Lasserre, Lorp-Sentaraille, Castillon Mauvezin-de-Prat, Mauvezin-de-Sainte- Sainte-Croix Volvestre Croix, Mercenac, Mérigon, Montardit, Labastide de Sérou Montesquieu-Avantès, Montgauch, Montjoie-en-Couserans, Prat-Bonrepaux, Saint-Lizier, Sainte-Croix-Volvestre, Taurignan-Castet, Taurignan-Vieux, Tourtouse Couserans Ouest Antras, Argein, Arrien-en-Bethmale, Arrout, Aucazein, Audressein, Augirein, Balacet, Balaguères, Bethmale, Bonac- Irazein, Les Bordes-sur-Lez, Buzan, Castillon-en-Couserans, Cescau, Engomer, Eycheil, Galey, Illartein, Montégut-en-Couserans, Moulis, Orgibet, Saint-Girons, Saint-Jean-du- Castillonnais, Saint-Lary, Salsein, Sentein, Sor, Uchentein, Villeneuve. Couserans Est Aigues-Juntes, Aleu, Allières, Alos, Alzen, Aulus-les-Bains, La Bastide-de- Sérou, Biert, Boussenac, Cadarcet, Castelnau-Durban, Clermont, Couflens, Durban-sur-Arize, Encourtiech, Ercé, Erp, Esplas-de-Sérou, Lacourt, Larbont, Lescure, Massat, Montagagne, Montels, Montseron, Nescus, Oust, Le Port, Rimont, Rivèrenert, Seix, Sentenac- d'Oust, Sentenac-de-Sérou, Soueix- Rogalle, Soulan, Suzan, Ustou. PAYS DES PORTES D’ARIEGE Cantons < 2014 Cantons > 2014 Communes Saverdun Arize-Lèze Artigat, La Bastide-de-Besplas, Les Bordes-sur-Arize, Pamiers Ouest Camarade, Campagne-sur-Arize, Carla-Bayle, Pamiers Est Castéras, Castex, Daumazan-sur-Arize, Durfort, Le Fossat Fornex, Le Fossat, Gabre, Lanoux, Lézat-sur-Lèze, Le Mas d’Azil Loubaut, Le Mas-d'Azil, Méras, Monesple, Montfa, Pailhès, Sabarat, Saint-Ybars, Sainte-Suzanne, Sieuras, Thouars-sur-Arize, Villeneuve-du-Latou Portes d’Ariège La Bastide-de-Lordat, Bonnac, Brie, Canté, Esplas, Gaudiès, Justiniac, Labatut, Lissac, Mazères, Montaut, Saint-Quirc, Saverdun, Trémoulet, Le Vernet, Villeneuve-du-Paréage. -

Le Salat Le Bulletin Du Conseil Scientifique Du PNR Printemps 2012

Regards sur site Le Salat Le bulletin du Conseil scientifique du PNR Printemps 2012 Le Salat, colonne vertébrale du Couserans Issue d’un des cirques les plus sauvages des Pyrénées, la source Son décor géologique se modifie. Il rencontre du Salat, de nature karstique, se définit communément aux Neuf la faille Nord-Pyrénéenne, profonde cicatrice du Fontaines (commune de Couflens). En fait, elle se situe en amont : contact des plaques ibérique et européenne, ayant aux arrivées d’eau des versants abrupts créant de magnifiques généré les Pyrénées actuelles. Recoupant ensuite cascades comme celle du Léziou, qui forment dans les moraines le massif Nord-Pyrénéen de l’Arize, à Saint Girons, il de Plagnes un marécage, d’où débouche d’abord sur les calcaires, puis sur les forma- son nom : Salat. tions détritiques si caractéristiques de cette chaîne (le Curieux destin, 64 km plus en flysch), avant d’aboutir dans la plaine de la Garonne au aval, le Salat va faire la ren- niveau des Pré-Pyrénées. Tout au long de son parcours, il contre avec le sel à Salies-du- s’enrichit d’éléments minéraux en lessivant des gîtes mé- Salat. tallifères dont l’or que l’on retrouve sur le piémont. Retour aux origines. Toutes les La pureté des eaux du Salat et leur qualité (eaux peu miné- eaux qui disparaissent à Plagnes vont resurgir aux Neuf Fontaines ralisées) sont à l’origine de l’industrie papetière. drainant aussi les calcaires métallifères dits « du Bentaillou ». Ils sont Ses principaux affluents sont l’Arac et le Lez. A la confluence ici célèbres, car renfermant, au contact d’un petit pluton granitique, avec l’Arac à Kercabanac, son débit moyen est de 16 m3/s, un minerai rare et intéressant : le tungstène, qui fit l’objet d’une après celle du Lez à Saint-Lizier il est de 35 m3/s, et près de intense activité minière durant 20 ans. -

RAA Spécial N°1 Octobre 2012

PRÉFECTURE DE L’ARIÈGE ISSN 0991 – 207 X RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE L’ARIEGE spécial n°1 d'octobre 2012 09 Document consultable en intégralité à la préfecture de l’Ariège MISSION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ou sur le site Internet de la préfecture www.ariege.gouv.fr RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE L’ARIÈGE SPÉCIAL N°1 D'OCTOBRE 2012 -=-=-=-=-=-=-=- Mis en ligne le 02/10/2012 Site Internet : www.ariege.gouv.fr CERTIFIE CONFORME Pour le préfet et par délégation Le chef de mission Signé : Édith IZQUIERDO RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE L'A RIÈGE SPÉCIAL N°1 OCTOBRE 2012 SOMMAIRE PRÉFECTURE DE R ÉGION : ➢ ARS Midi-Pyrénées - Arrêté modificatif fixant la composition nominative du conseil de surveillance Centre Hospitalier Ariège Couserans de ressort départemental (24/09/12) PRÉFECTURE DE L'A RIÈGE : ➢ Direction des libertés publiques, des collectivités locales et des affaires juridiques Élections et police administrative - Arrêté préfectoral autorisant M. Léo FEUILLERAT à pratiquer l'orpaillage dans le lit du Salat (25/09/12) - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant (01/10/12) SERVICES D ÉCONCENTRÉS : ➢ Direction Départementale des Territoires (DDT) - Arrêté préfectoral constatant l'indice d’évolution des fermages et des loyers d’habitation pour l'année 2012 (27/10/12) ACTE SOUMIS À P UBLICATION ➢ Avis de concours - Décision d'ouverture d'un concours interne sur titre, en vue de pourvoir un poste de cadre de santé – Etablissement "Curie-Sembres" PRÉFECTURE ARRETÉ PREFECTORAL DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES, autorisant M. Léo FEUILLERAT DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES à pratiquer l'orpaillage dans le lit du Salat ÉLECTIONS ET POLICE ADMINISTRATIVE …......................... -

Lignes Régulières

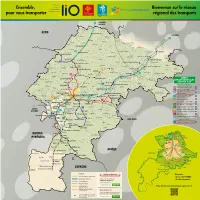

Ensemble, Bienvenue sur le réseau pour vous transporter régional des transports SAMATAN TOULOUSE Boissède Molas GERS TOULOUSE Puymaurin Ambax Sénarens Riolas Nénigan D 17 Pouy-de-Touges Lunax Saint-Frajou Gratens Péguilhan Fabas 365 Castelnau-Picampeau Polastron Latte-Vigordane Lussan-Adeilhac Le Fousseret Lacaugne Eoux Castéra-Vignoles Francon Rieux-Volvestre Boussan Latrape 342 Mondavezan Nizan-Gesse Lespugue 391 D 62 Bax Castagnac Sarrecave Marignac-Laspeyres Goutevernisse Canens Sarremezan 380 Montesquieu-Volvestre 344 Peyrouzet D 8 Larroque Saint- LIGNES Christaud Gouzens Cazaril-Tamboures DÉPARTEMENTALES Montclar-de-Comminges Saint-Plancard Larcan SECTEUR SUD Auzas Le Plan D 5 320 Lécussan Lignes régulières Sédeilhac Sepx Montberaud Ausseing 342 L’ISLE-EN-DODON - SAINT-GAUDENS Le Cuing Lahitère 344 BOULOGNE - SAINT-GAUDENS Franquevielle Landorthe 365 BOULOGNE - L'ISLE-EN-DODON - Montbrun-Bocage SAMATAN - TOULOUSE Les Tourreilles 379 LAVELANET - MAURAN - CAZÈRES 394 D 817 379 SAINT-GAUDENS 397 380 CAZÈRES - NOÉ - TOULOUSE D 117 391 ALAN - AURIGNAC - SAINT-GAUDENS Touille 392 MONCAUP - ASPET - SAINT-GAUDENS His 393 392 Ganties MELLES - SAINT-BÉAT - SAINT-GAUDENS TARBES D 9 Rouède 394 LUCHON - MONTRÉJEAU - SAINT-GAUDENS N 125 398 BAYONNE 395 LES(Val d’Aran) - BARBAZAN - SAINT-GAUDENS Castelbiague Estadens 397 MANE - SAINT-GAUDENS Saleich 398 MONTRÉJEAU - BARBAZAN - SAINT-GAUDENS Chein-Dessus SEPTEMBRE 2019 - CD31/19/7/42845 395 393 Urau Francazal SAINT-GIRONS Navette SNCF D 5 Arbas 320 AURIGNAC - SAINT-MARTORY - BOUSSENS SNCF Fougaron -

Departement Ariege Inventaires Relatifs Aux Frayeres Et Aux Zones D'alimentation Ou De Croissance De La Faune Piscicole Au

DEPARTEMENT ARIEGE INVENTAIRES RELATIFS AUX FRAYERES ET AUX ZONES D’ALIMENTATION OU DE CROISSANCE DE LA FAUNE PISCICOLE AU SENS DU L.432-3 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT Liste des espèces fixée par l’arrêté ministériel du 23 avril 2008 en application du R.432-1 du Code de l’environnement Liste 1 - Barbeau méridional ; Chabot ; Lamproie de planer ; Inventaire des parties de cours d'eau susceptibles d'abriter des frayères, établi « 1 » poissons Saumon atlantique ; Truite de mer ; Truite fario ; à partir des caractéristiques de pente et de largeur de ces cours d'eau qui Vandoise correspondent aux aires naturelles de répartition de l'espèce Liste 2 - Inventaire des parties de cours d'eau ou de leurs lits majeurs dans lesquelles ont « 2p » poissons été constatées la dépose et la fixation d'œufs ou la présence d'alevins de l'espèce au cours de la période des dix années précédentes Liste 2 - Ecrevisse à pieds blancs Inventaire des parties de cours d'eau où la présence de l'espèce considérée a été « 2e » écrevisses constatée au cours de la période des dix années précédentes La Garonne de sa source au confluent de l'Ariège Liste Espèces présentes Cours d'eau / Délimitation amont Délimitation aval Observation milieu aquatique Ecrevisse à pieds blancs Affluents de la Gouarège Source, Confluent du Salat, Ruisseau des Goutes ; 2e commune MONTEGUT- commune PRAT- ruisseau du Gélan EN-COUSERANS BONREPAUX Ecrevisse à pieds blancs Affluents de l'Arac Confluent du ruisseau de Confluent du ruisseau de Ruisseau de Colle ; 2e Courtignou, Régudé, ruisseau de Bagen -

Rivieres Salat & Volp

OCTOBRE 2018 N°1 RIVIERES SALAT & VOLP Syndicat Couserans Service Public Le Volp Le Salat SOMMAIRE Le SYCOSERP p.2 Le PPG Les travaux d’entretien annuels Les travaux urgents p.3 Compétence GEMAPI p.4 Etude PAPI EDITO Daniel ARTAUD Président du SYCOSERP J'ai l'honneur de vous présenter notre premier bulletin concernant notre activité au SY- COSERP pour la gestion des rivières des bassins versants du SALAT et du VOLP et de leurs affluents. Depuis maintenant dix-huit ans, le syndicat (SYCOSERP) s'est positionné pour entretenir la végétation des berges et du lit des cours d’eau et ainsi favoriser le libre écoulement des eaux sur les territoires du Volvestre Ariégeois, Bas Couserans et Val Couserans, ainsi que la commune de Montjoie-en-Couserans. Son territoire s’est progressivement étendu avec les adhésions phénomènes puisqu’en 2017, c’était le secteur d’Aulus-col de la de la Haute-Garonne : la Communauté de Communes de Trappe qui était touché en juin. Dans toutes ces situations Salies-du-Salat et les Communes de Le Plan et Montberaud, imprévisibles, le SYCOSERP a démontré au travers de ses suivies des autres territoires du Couserans : Saint-Girons, techniciens son efficacité dans la réactivité et le professionna- Castillon, Massat, Oust et la partie du Séronais concernant la lisme pour la conduite d’opérations d’urgence (enlèvements rivière Baup. d’embâcles) et le montage de dossiers de demandes de A ce jour, notre Syndicat se compose de trois Communautés de subventions exceptionnelles. Communes (sur les bassins versants du Salat et du Volp) : D’où l’importance, pour notre territoire à l’échelle des bassins Couserans Pyrénées, Cagire Garonne Salat et Coeur de Garonne versants du Salat et du Volp, d’avoir une cohérence de travail et (sur le Volp) pour 111 communes dont 31 en Haute-Garonne. -

Communauté De Communes Cagire Garonne Salat

Communauté de Communes Cagire Garonne Salat. Conseil communautaire du jeudi 16 mars 2017 à 20h30. Titulaires présents : François ARCANGELI (Arbas), André ESPARBES (Arbon), Philippe PRADERE (Arguenos), Jean-Pierre VIALATTE (Arnaud-Guilhem), Josette SARRADET (Aspet), Louis BARES (Aspet), Gilles PARIS (Ausseing), Jean-Luc PICARD (Beauchalot), Raymond JOUBE (Belbeze-en-Comminges), Gilles FAVAREL (Cabanac-Cazaux), Joëlle GAILLARD (Cassagne), Martine CANAL (Castagnède), Pierre BRAQUET (Castelbiague), Philippe GIMENEZ (Castillon-de-Saint-Martory), Corinne ORTET (Couret), Jean-Louis PRADERE (Encausse-les- Thermes), Jacques SOUMET (Escoulis), Robert MARTIN (Estadens), Jean Charles ROSELLO (Figarol), Jean-Pierre ESCAIG (Fougaron), Jean-Pierre MARE (Francazal), Jeannine REY (Ganties), Nathalie AUGUSTIN-ROUCH (Herran), Alain SOULE (His), Dominique PONTICACCIA (Juzet-d’Izaut), Jean-Claude FOURCADE (Laffite-Toupière), Frédéric LAVAIL (Le Fréchet), Patrick GHENASSIA (Lestelle-de-Saint-Martory), Henri GOIZET (Mancioux), Michel MASQUERE (Mane), Danielle REBELLATO (Mane), Josette PEYRIGUER (Mane), Jean-Claude DOUGNAC (Mazères-sur-Salat), Manuel ALCAIDE (Mazères-sur-Salat), Alain RUMEBE (Milhas), Bertrand LACARRERE (Montastruc-de-Salies), Marie-Christine LLORENS (Montespan), Sylvie DUCHEIN (Montgaillard-de-Salies), Maryse MOURLAN (Montsaunès), Chantal RIVIERE (Poupiary), Jean-Claude CROS (Razecueillé), Jean-Bernard PORTET (Roquefort-sur-Garonne), André CASTERAS (Rouède), Raoul RASPEAU (Saint-Martory), Anne BERGAMELLI (Saint-Martory), Raymond NOMDEDEU (Saint-Martory), -

3B2 to Ps Tmp 1..75

1975L0271 — DA — 05.01.1977 — 003.001 — 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor ►B RÅDETS DIREKTIV af 28. april 1975 om fællesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsområder i henhold til direktiv 75/268/EØF (Frankrig) (75/271/EØF) (EFT L 128 af 19.5.1975, s. 33) Ændret ved: Tidende nr. side dato ►M1 Rådets direktiv 76/401/EØFaf 6. april 1976 L 108 22 26.4.1976 ►M2 Rådets direktiv 77/178/EØFaf 14. februar 1977 L 58 22 3.3.1977 ►M3 Kommissionens beslutning 77/3/EØFaf 13. december 1976 L 3 12 5.1.1977 Berigtiget ved: ►C1 Berigtigelse, EFT L 288 af 20.10.1976, s. 27 (76/401/EØF) 1975L0271 — DA — 05.01.1977 — 003.001 — 2 ▼B RÅDETS DIREKTIV af 28. april 1975 om fællesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsområder i henhold til direktiv 75/268/EØF (Frankrig) (75/271/EØF) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR — under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økono- miske Fællesskab, under henvisning til Rådets direktiv 75/268/EØFaf 28. april 1975 om landbrug i bjergområder og i visse ugunstigt stillede områder (1), særlig artikel 2, stk. 2, under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg (2), og ud fra følgende betragtninger: Republikken Frankrigs regering har i henhold til artikel 2, stk. 1, i direktiv 75/268/EØFgivet Kommissionen meddelelse om de områder, der i henhold til artikel 3, stk. 3, i dette direktiv egner sig til optagelse på fællesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsområder, samt oplysninger om disse områders særlige kendetegn; oplysningerne om de områder, der er beliggende i oversøiske departementer, er ikke tilstrækkeligt fuldstændige til, at Kommissionen for øjeblikket kan fremsætte nogen udtalelse herom; som kendetegn for meget vanskelige klimatiske forhold i henhold til artikel 3, stk. -

Ariège, France

Late Holocene history of woodland dynamics and wood use in an ancient mining area of the Pyrenees (Ariège, France) Vanessa Py, Raquel Cunill Artigas, Jean-Paul Métailié, Bruno Ancel, Sandrine Baron, Sandrine Paradis-Grenouillet, Emilie Lerigoleur, Nassima Badache, Hugues Barcet, Didier Galop To cite this version: Vanessa Py, Raquel Cunill Artigas, Jean-Paul Métailié, Bruno Ancel, Sandrine Baron, et al.. Late Holocene history of woodland dynamics and wood use in an ancient mining area of the Pyrenees (Ariège, France). Quaternary International, Elsevier, 2017, 458, pp.141 - 157. 10.1016/j.quaint.2017.01.012. hal-01760722 HAL Id: hal-01760722 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01760722 Submitted on 14 Sep 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Quaternary International 458 (2017) 141e157 Contents lists available at ScienceDirect Quaternary International journal homepage: www.elsevier.com/locate/quaint Late Holocene history of woodland dynamics and wood use in an ancient mining area of the Pyrenees (Ariege, France) * Vanessa Py-Saragaglia -

Plan Departemental De Distribution Des Masques En Ariege

PLAN DEPARTEMENTAL DE DISTRIBUTION DES MASQUES EN ARIEGE DECOUPAGE TERRITORIAL Lieux de distribution des masques SECTEURS DE Lieu de stockage des PERMANENCE DE SOINS Coordonnées de notre masques pour CCSS Communes (PDS) contact professionnels de santé (numéro : nom) libéraux N° 1 - LE FOSSAT Durfort, Lanoux, Le Fossat, Monespl e, Pailhès, Sieuras, Villeneuxe-du-Latou Mairie de SAVERDUN Camarade, Campagne-sur-Arize, Castex, Daumazan-sur-Arize, Fornex, Gabre, La 31 Grande Rue N° 2 - LE MAS D'AZIL Bastide-de-Besplas, Le Mas d'Azil, Les Bordes-sur-Arize, Loubaut, Méras, Montfa, 09700 SAVERDUN SAVERDUN Sabarat, Thouars-sur-Arize Tél :05.61.60.30.31 de 8 h 30 à 12 h de 14 h à 17 h 30 N° 16 - LEZAT-SUR-LEZE Lézat-sur-Lèze, Sainte-Suzann e, Saint-Ybars samedi de 9 h à 12 h Brie, Canté, Esplas, Gaudiès, Justiniac, La Bastide-de-Lordat, Labatut, Le Vernet, N° 7 - SAVERDUN Lissac, Mazères, Montaut, Saint-Quirc, Saverdun, Trèmoulet Artix, Arvigna, Bénagues, Bézac, Bonnac, Calzan, Cazaux, Coussa, Crampagna, Mairie de Pamiers N° 5 et 6 - Dalou, Escosse, Gudas, La Tour-du-Crieu, Le Carlaret, Les Issards, Les Pujols, 1 Place du Mercadal PAMIERS EST OUEST Lescousse, Loubens, Ludiès, Madière, Malléon, Montégut-Plantaurel, Pamiers, Rieux- PAMIERS 05.61.60.95.65 ET de-Pelleport, Saint-Amadou, Saint-Amans, Saint-Bauzeil, Saint-Félix-de Rieutord, 09100 PAMIERS VARILHES Saint-Jean-du-Falga, Saint-Martin-d'Oydes, Saint-Michel, Saint-Victor-Rouzaud, de 8 h 30 à 12 h Ségura, Unzent, Varilhes, Ventenac, Verniolle, Villeneuve-du-Paréage, Vira de 13 h 30 à 17 h Arabaux, -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2019

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2019 Arrondissements - cantons - communes 31 HAUTE-GARONNE INSEE - décembre 2018 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2019 Arrondissements - cantons - communes 31 - HAUTE-GARONNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 31-V 18, boulevard Adolphe Pinard 75675 Paris cedex 14 Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 31-1 Tél. : 01 41 17 50 50 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 31-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 31-3 INSEE - décembre 2018 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires