內分泌疾病 假性副甲狀腺低能症 01 Pseudohypoparathyroidism

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Prevalence of Diastasis of the Rectus Abdominis Muscles Immediately Postpartum: Comparison Between Primiparae and Multiparae

ISSN 1413-3555 Rev Bras Fisioter, São Carlos, v. 13, n. 4, p. 275-80, jul./ago. 2009 ARTIGO ORIGIN A L ©Revista Brasileira de Fisioterapia Prevalência de diástase dos músculos retoabdominais no puerpério imediato: comparação entre primíparas e multíparas Prevalence of diastasis of the rectus abdominis muscles immediately postpartum: comparison between primiparae and multiparae Rett MT1,2, Braga MD2, Bernardes NO1,2, Andrade SC2 Resumo Objetivos: Verificar a prevalência da diástase dos músculos retoabdominais (DMRA) em primíparas e multíparas no pós-parto vaginal imediato, comparar a DMRA supraumbilical e infraumbilical e correlacioná-las com a idade materna, o índice de massa corporal (IMC), a idade gestacional (IG) e o tempo de trabalho de parto (TTP). Métodos: Foi realizado um estudo transversal, sendo registradas informações pessoais, antecedentes obstétricos e a DMRA supra e infraumbilical. Os pontos de medida foram 4,5 cm acima e abaixo da cicatriz umbilical, sendo graduada pelo número de dedos entre as bordas mediais dessa musculatura. Para cada dedo, foi estimado 1,5 cm. A DMRA foi considerada presente e relevante quando houvesse um afastamento >2 cm na região supra e/ou infraumbilical. Resultados: Foram analisadas 467 fichas de dados, sendo a prevalência da DMRA supraumbilical >2 cm de 68% e infraumbilical de 32%. A prevalência supraumbilical entre as primíparas e multíparas foi idêntica (68%) e infraumbilical maior nas multíparas (19,8% e 29,2%). As médias da DMRA foram 2,8 (±1,2) cm supraumbilical e 1,5 (±1,1) cm infraumbilical, apresentando diferença significativa (p=0,0001) e fraca correlação (r=0,461). A média da DMRA infraumbilical foi significativamente maior nas multíparas (p<0,018). -

Physical Therapy Assessment

Physical Therapy Assessment Patient Name __________________________________________ Sex M F Date _________________ First MI Last MM / DD / YYYY DOB______________ What are your goals? _____________________________________________________ MM / DD / YYYY Medical History Have you been admitted to the Emergency Room in the past year? Yes No When? __________________________________________________________________________________ Have you been admitted to the Hospital in the past year?Yes No When? __________________________________________________________________________________ History or broken bones, fractures?Yes No When and Where?________________________________________________________________________ Do you experience Headaches?Yes No How long do they last? ____________________ How often do you have them? ____________________ What makes them worse? __________________________ What helps? __________________________ Have you had any surgical procedure(s) performed? Yes No When? __________________________________________________________________________________ Describe the surgery: _____________________________________________________________________ Have you experienced head trauma including concussion, traumatic brain injury, whiplash? Yes No When? __________________________________________________________________________________ Describe what happened: _________________________________________________________________ Have you ever been in a car accident? Yes No When? __________________________________________________________________________________ -

Abdominoplasty Sur716.002 ______Coverage

ABDOMINOPLASTY SUR716.002 ______________________________________________________________________ COVERAGE: Abdominoplasty and/or removal of the overhanging lower abdominal panniculus are considered cosmetic procedures. Abdominoplasty is sometimes described as a wide internal oblique transverse abdominous plication (a wide rectus plication). No coverage is available for these procedures or for repair of a diastasis recti in the absence of a true midline hernia (ventral or umbilical). On rare occasions, abdominoplasty may be considered for coverage with determination of medical necessity for indications such as the following: · in an older individual who has such a significantly large panniculus as to interfere with the ability to walk normally or in a patient with documented pressure sores, rash, or intertriginous maceration that has not responded to all manners of conservative treatment, or · in an individual who has had multiple operations with spreading of the scar associated with diastasis recti and a true incisional hernia defect. NOTE: The presence of back pain alone without one of the preceding indications will not constitute medical necessity for abdominoplasty. ______________________________________________________________________ DESCRIPTION: Abdominoplasty is a plastic repair of the anterolateral abdominal wall, which is largely muscular and aponeurotic (a white flattened or ribbon-like tendonous expansion serving mainly to connect a muscle with the parts that it moves), with overlying subcutaneous tissue and skin. Abdominal wall pathophysiology concerns weakness or laxity of the abdominal wall musculature. This prevents maximum force generation with contraction and weakens the support of the lumber dorsal fascia with resultant back pain. An excess of ten pounds of adipose tissue in the abdominal wall adds 100 pounds of strain on the discs of the lower back by exaggeration of the normal S curve of the spine. -

F110 Genetics Physical Exam, Part II

Bench to Bassinet Pediatric Cardiac Genomics Consortium: CHD GENES Form 110: Genetics Physical Exam - Part II Version: C - 06/22/2011 SECTION A: ADMINISTRATIVE INFORMATION F1 Skin A1. Study Identification Number: F2 Chest F3 Inter A2. Study Visit: Proband Subject Baseline Visit F4 Nippl A3. Date Form Completed: MM/DD/YYYY F5 Chest F6 Abdo SECTION F: SKIN, CHEST, ABDOMEN, AND BACK F7 Back Normal Abnormal Unknown Source G1 Genit Pending H1 Hand F1. Skin: I1 Feet a. Ashleaf spots J1 Neuro b. Café-au-lait spots c. Cutis marmata d. Hemangioma e. Hyperkeratosis f. Hyperpigmented lesions g. Hypopigmented lesions h. Lipoma i. Port wine spots j. Skin tag k. Telangiectasia l. Other i. If Other, specify: F2. Chest circumference: cm F3. Inter-Nipple Distance (IND): cm Normal Wide Closely Unknown Source Spaced Spaced Pending Nipples Nipples F4. Nipples: Normal Abnormal Unknown Source Pending F5. Chest: a. Barrel b. Absent/ hypoplastic clavicles c. Narrow d. Supernumerary Nipples e. Absent pectoralis muscle f. Pectus Carinatum g. Pectus Excavatum h. Absent Ribs i. Supernumerary Ribs j. Short k. Other i. If Other, specify: Normal Abnormal Unknown Source Pending F6. Abdomen: a. Abdominal Mass b. Diastasis recti c. Gastroschisis d. Inguinal Hernia e. Umbilical Hernia f. Left-sided Liver g. Midline Liver h. Omphalocele i. Splenomegaly j. Other i. If Other, specify: Normal Abnormal Unknown Source Pending F7. Back: a. Kyphosis b. Meningomyelocele c. Sacral Dimple d. Scoliosis e. Winged Scapula Unilateral Bilateral No f. Other i. If Other, specify: SECTION G: GENITOURINARY (HISTORY OF OR PRESENT) Normal Abnormal Unknown Source Pending G1. -

Diastasis Recti

In This Chapter Benefits and Risks of Exercise During Pregnancy Maternal Fitness Gestational Diabetes Preeclampsia Maternal Obesity Maternal Exercise and the Fetal Response Contraindications and Risk Factors Physiological Changes During Pregnancy Musculoskeletal System Cardiovascular System Respiratory System Thermoregulatory System Programming Guidelines and Considerations for Prenatal Exercise Biomechanical Considerations for the Pregnant Mother Low-back and Posterior Pelvic Pain Pubic Pain Carpal Tunnel Syndrome Diastasis Recti About The Author Stress Urinary Incontinence Sabrena Merrill, M.S., has been actively involved in the fitness Nutritional Considerations industry since 1987. An ACE-certified Group Fitness Instructor Psychological Considerations and Personal Trainer, Merrill teaches group exercise, owns and Benefits and Risks of Exercise Following Pregnancy operates her own personal training business, has managed Physiological Changes Following fitness departments in commercial facilities, and lectured to Pregnancy university students and established fitness professionals. She Programming Guidelines and Considerations for Postnatal has a bachelor’s degree in exercise science as well as a master’s Exercise degree in physical education from the University of Kansas, and Biomechanical Considerations for the Lactating Mother has numerous certifications in exercise instruction. Merrill acts Case Study as a spokesperson for the American Council on Exercise (ACE) Summary and is involved in curriculum development for ACE continuing education programs. Additionally, Merrill presents lectures and workshops to fitness professionals nationwide. CHAPTER 23 Pre- and Postnatal Exercise Sabrena Merrill n increasing amount of research on exercise in pregnancy has led to a waning debate over the maternal and fetal risks of regular physical activity during pregnancy. There is a growing trend of women entering pregnancy with regu- Alar aerobic and strength-conditioning activities as a part of their daily routines. -

F-06 Thematic Poster

Official Journal of the American College of Sports Medicine Vol. 52 No. 5 Supplement S641 F-06 Thematic Poster - Cardiovascular Health in 2942 Board #2 May 29 1:00 PM - 3:00 PM Firefighters Firefighters With More Service Have Smaller Blood Pressure Surge When The Pager Sounds Friday, May 29, 2020, 1:00 PM - 3:00 PM Megan A. Carty1, Rachel L. Dickinson2, Emily H. Reeve3, Emily Room: CC-2009 N. Blaszkow1, Julia Gilpin1, Brian Varani1, Meghan Lashley1, Paige E. DeAlba1, Deborah L. Feairheller4. 1Ursinus College, Collegeville, PA. 2Pennsylvania Dermatology Group, Huntington 2940 Chair: Denise L. Smith, FACSM. Skidmore College, Saratoga Valley, PA. 3University of Oregon, Eugene, OR. 4University of Springs, NY. New Hampshire, Durham, NH. (Sponsor: Deborah Feairheller, (No relevant relationships reported) FACSM) (No relevant relationships reported) 2941 Board #1 May 29 1:00 PM - 3:00 PM Cardiac incidents cause over 50% of LODD in firefighters (FF) and may be related to Acute Effects Of Firefighting On Vascular Health And their BP responses. Also, years of service may affect FF stress and depression levels Blood Pressure and impair overall health. Using ambulatory BP (ABP) monitoring to quantify the BP surge with alarm is a novel way to assess risk, and preliminary data showed that newer 1 2 3 Robert M. Restaino , Gavin P. Horn , Steve Kerber , Kenneth FF have higher BP surge. PURPOSE: To compare changes in health between FF with 4 5 6 1 W. Fent , Bo Fernhall , Denise L. Smith, FACSM . Skidmore <10yr service (FF-10) and FF with >10yr service (FF+10) after a 6-wk Mediterranean 2 College, Saratoga Springs, NY. -

Minimising Complications in Abdominoplasty: an Approach Based on the Root Cause Analysis and Focused Preventive Steps

Review Article Minimising complications in abdominoplasty: An approach based on the root cause analysis and focused preventive steps Mohan Rangaswamy Plastic Surgery Department, American Academy of Cosmetic Surgery Hospital, Dubai Healthcare City, Dubai, U.A.E Address for correspondence: Dr. Mohan Rangaswamy, PO Box: 28102, Dubai, U.A.E. E-mail: [email protected] ABSTRACT Significant complications still occur after abdominoplasty, the rate varies widely in different series. This variation suggests that there is a lot of scope for improvement. This paper reviews the various complications and also the technical improvements reported in the last 20 years. The root cause of each complication is analysed and preventive steps are suggested based on the literature and the author’s own personal series with very low complication rates. Proper case selection, risk stratified prophylaxis of thromboembolism, initial synchronous liposuction, flap elevation at the Scarpa fascia level, discontinuous incremental flap dissection, vascular preservation and obliteration of the sub-flap space by multiple sutures emerge as the strongest preventive factors. It is proposed that most of the complications of abdominoplasty are preventable and that it is possible to greatly enhance the aesthetic and safety profile of this surgery. KEY WORDS Abdominoplasty; complications; diastasis recti; haematoma; lipoabdominoplasty; necrosis; seroma; venous thromboembolism; ventral hernia; wound dehiscence INTRODUCTION complication rates are still reported, striking a note of caution.[4‑7] These complications lead to dissatisfaction, bdominoplasty is a common aesthetic procedure prolonged convalescence, unforeseen expenses, physical with a wide appeal;[1,2] however, it has a and psychological suffering and at times litigations. higher complication rate than other aesthetic Rarely, they may be dangerous or fatal.[8] Many surgeons A [3] procedures. -

Muscle Elasticity Is Different in Individuals with Diastasis Recti

He et al. Insights Imaging (2021) 12:87 https://doi.org/10.1186/s13244-021-01021-6 Insights into Imaging ORIGINAL ARTICLE Open Access Muscle elasticity is diferent in individuals with diastasis recti abdominis than healthy volunteers Kai He1†, Xiuling Zhou2†, Yulan Zhu3, Bo Wang2, Xiaojian Fu1, Qiyuan Yao1, Hao Chen1* and Xiaohong Wang2* Abstract Objective: To determine the value of shear wave elastography (SWE) in assessing abdominal wall muscles, includ- ing rectus abdominis (RA), external oblique muscle (EO), internal oblique muscle, and transversus abdominis (TrA) in patients with diastasis recti abdominis (DRA) and healthy controls. Methods: From October 2018 to December 2019, 36 postpartum DRA patients and 24 nulliparous healthy women were identifed. Inter-rectus distance (IRD) measurements were taken by B-mode ultrasound. Shear wave speed (SWS) values were acquired by one operator at ten specifc locations. Clinical and ultrasound variables, including demo- graphics, IRD, muscle thickness, and muscle SWS, were compared between the two groups using Student’s t test or Fisher’s exact test. Pearson correlation analyses were conducted for the variables of IRD, muscle thickness, and SWS in the 36 DRA patients. Results: The maximum diameter of recti abdominus separation was located at the umbilicus in DRA patients (4.59 1.14 cm). The SWS value was signifcantly lower in the RA (p 0.003) and higher in the TrA muscle (p < 0.001) in DRA± patients compared with the age-matched controls. However,= SWS in both muscles (RA and TrA) showed a sta- tistically positive correlation with IRD (p < 0.05). In addition, the SWS value in EO statistically decreased in DRA patients compared with the healthy controls (1.65 0.15 vs. -

1 Post Birth Care System

Health Professionals and Moms Agree That Mama Strut is the #1 Post Birth Care System Mama Strut is a patented pelvic soft brace that is uniquely engineered to deliver heat/ice therapy to reduce pelvic, SI joint, lower back pain and vulvar swelling. With multi-directional support for all sides of the pelvis including: the pelvic floor, back, hips (SI) and abdomen and removable ice/heat pouches right where mamas need it. WHY STRUT? 90% of women that delivery vaginally will 85% of postpartum pain goes unmanaged suffer a tear 1 which increases likelihood of mood disorders 4 38% of women that don’t tear report perineal 71% of women that have an episiotomy report pain 1 week later 2 perineal pain 1 week later 5 100% of women have some level of Diastasis 66% of women that still have diastasis recti 8 Recti in 3rd trimester 3 weeks postpartum will also have PSD 6 The Science Numerous studies demonstrate that the use of cryotherapy and compression dramatically reduces blood loss, pain, and early return of mobility with decreased narcotic use. Pelvic pain often goes untreated, nearly 15% of women experience pelvic pain aside from being pregnant or postpartum. The added effects of the extreme physical exertion that birth has on the body can create severe pain that often goes untreated and can lead to added dependency on narcotics. However, narcotics can’t support the pelvic floor or assist with movement. Mama Strut uses proven sports medicine to increase mobility, reduce pain and mood disorders, and assist in a healthy recovery. -

Diastasis Recti Abdominus Association Spring Conference 2018

Diagnosis and treatment of DRA. 4/13/18 MPTA Spring Conference 2018. Kansas City Jennifer Cumming, PT, MSPT, Diagnosis and treatment of CLT, WCS Missouri Physical Therapy No disclosures Diastasis Recti Abdominus Association Spring Conference 2018 Objective Case study #1 complaints 1. Understand anatomy of abdominal wall and deep motor control • Mrs. H is 37 year old who is 6 months post-partum system • Back pain since late pregnancy and postpartum period. 2. Understand the causes and prevalence of diastasis rectus • Pain not responding to traditional physical therapy abdominus (DRA) • Pain with transition movements and bending 3. Understand how to assess for DRA • Also c/o stress urinary incontinence and pain with intercourse 4. Understand basic treatment strategies for improving functionality of abdominal wall and deep motor control system Case study #1 orthopedic assessment Case study #2 complaints • 1 ½ finger diastasis rectus abdominus just inferior to umbilicus • Ms. S is a 20 year old elite college level athlete • Active straight leg raise (ASLR) with best correction at PSIS indicating • History of DRA developing with high level athletic training involvement of posterior deep motor control system • Complains of LBP with prolonged sitting, bending, and lifting activities • L3 right rotation at level of DRA • Hypertonicity B internal oblique muscles Property of J Cumming, PT, MSPT, CLT, WCS. Do not copy without permission. 1 Diagnosis and treatment of DRA. 4/13/18 MPTA Spring Conference 2018. Kansas City Case study #2 orthopedic assessment -

Female Chronic Pelvic Pain Syndromes 1 Standard of Care

BRIGHAM AND WOMEN’S HOSPITAL Department of Rehabilitation Services Physical Therapy Standard of Care: Female Chronic Pelvic Pain Syndromes ICD 9 Codes: 719.45 Pain in the pelvic region 625.9 Vulvar/pelvic pain/vulvodynia/vestibulodynia (localized provoked vestibulodynia or unprovoked) 625.0 Dyspareunia 595.1 Interstitial cystitis/painful bladder syndrome 739.5 Pelvic floor dysfunction 569.42 Anal/rectal pain 564.6 Proctalgia fugax/spasm anal sphincter 724.79 Coccygodynia 781.3 Muscular incoordination (other possible pain diagnoses: prolapse 618.0) Case Type/Diagnosis: Chronic pelvic pain (CPP) can be defined as: “non-malignant pain perceived in structures related to the pelvis, in the anterior abdominal wall below the level of the umbilicus, the spine from T10 (ovarian nerve supply) or T12 (nerve supply to pelvic musculoskeletal structures) to S5, the perineum, and all external and internal tissues within these reference zones”. 1 Specifically, pelvic pain syndrome has been further defined as: “the occurrence of persistent or recurrent episodic pelvic pain associated with symptoms suggestive of lower urinary tract, sexual, bowel or gynecological dysfunction with no proven infection or other obvious pathology”.1 Generally, female pelvic pain has been defined as pain and dysfunction in and around the pelvic outlet, specifically the suprapubic, vulvar, and anal regions. A plethora of various terms/diagnoses encompass pelvic pain as a symptom, including but not limited to: chronic pelvic pain (CPP), vulvar pain, vulvodynia, vestibulitis/vestibulodynia (localized provoked vestibulodynia or unprovoked vestibulodynia), vaginismus, dyspareunia, interstitial cystitis (IC)/painful bladder syndrome (PBS), proctalgia fugax, levator ani syndrome, pelvic floor dysfunction, vulvodynia, vestibulitis/vestibulodynia dyspareunia, vaginismus, coccygodynia, levator ani syndrome, tension myaglia of the pelvic floor, shortened pelvic floor, and muscular incoordination of the pelvic floor muscles. -

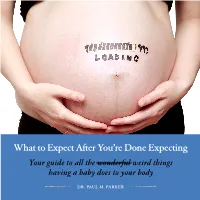

What to Expect After You're Done Expecting

What to Expect After You’re Done Expecting Your guide to all the wonderful weird things having a baby does to your body DR. PAUL M. PARKER Table of Contents Options for Getting Your Groove Back Your first line of defense ������������������������������������������������������������������������������������������������� 31 The 411 on Body Positivity, Neutrality, & Owning However You Feel About You �������������������������������������������� 34 What to Expect After You’re Done Expecting Minimally invasive medical solutions for common issues ������������������������������������������������������������������� 36 Your guide to all the wonderful weird things having a baby does to your body �������������������������������������������������1 Is a mommy makeover right for me? �������������������������������������������������������������������������������������� 40 How do I tell my kids I had plastic surgery? ������������������������������������������������������������������������������� 43 Remember: You’re doing just fine, mama! ��������������������������������������������������������������������������������� 45 What Happens to Your Body During Pregnancy About Dr� Paul M� Parker ������������������������������������������������������������������������������������������������ 46 They’re saying, “you’ve got that pregnancy glow! ” ������������������������������������������������������������������������������5 Real life experience: your skin is blotchy & your hair is kinda oily� ������������������������������������������������������������5 Prepare to