Le 24 Août 2012

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Limites Des Cantons Du Département De La Mayenne

MANCHE ORNE Limites des cantons Lignières- Orgères du département de la Mayenne La Pallu Landivy Fougerolles- Thuboeuf du-Plessis Désertines Rennes-en- Grenouilles Saint- Neuilly- Saint- Julien-du- le-Vendin Calais-du- Désert Le Housseau- Sainte- Terroux Couptrain Soucé Département Brétignolles Marie- Saint-Aubin- Madré La Dorée Lesbois du-Bois Pré-en- Fosse- Saint- Vieuvy Couesmes- Pail-Saint- Louvain Aignan-de- Pontmain Saint- Vaucé Samson Mars-sur- Couptrain Chevaigné- la-Futaie du-Maine Hercé Lassay-les- Levaré Gorron Ambrières- Saint-Cyr- Ravigny Communes Saint- Le Pas Châteaux Saint- les-Vallées en-Pail Ellier- Berthevin- Boulay- du-Maine Chantrigné Champfrémont la-Tannière Charchigné Javron-les- les-Ifs Gorron Chapelles Carelles Colombiers- Montaudin Brecé Saint- Villepail du-Plessis Saint- Le Horps Loup- Montreuil- Saint- Mars-sur- Villaines- du-Gast Poulay Pierre- Cantons Colmont des-Nids Le Ribay Crennes- la-Juhel La Haie- Le Ham sur-Fraubée Larchamp Saint- Traversaine Gesvres (Décret n°209-209 du 21 février 2014) Denis-de- Oisseau Saint- Gastines Champéon Fraimbault- Châtillon- de-Prières Averton sur-Colmont Villaines- La Pellerine Hardanges Loupfougères la-Juhel Parigné- Marcillé- sur-Braye Azé la-Ville Ernée Mayenne La Chapelle- Saint- Saint- au-Riboul Saint- Vautorte Aubin-du- Georges- Aron Pierre-des- Buttavent Désert Landes Courcité Bonchamp-lès-Laval Saint- Saint- Montenay Baudelle Champgenéteux Lassay-les-Grazay Mars-du- Désert Placé Trans Mayenne La Bazoge- Saint- Ernée Moulay Châteaux Saint- Montpinçon Château-Gontier -

À L'issue Des Élections Municipales, Les Communes Transmettent À La Préfecture Un Tableau Avec

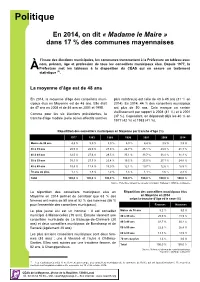

Politique En 2014, on dit « Madame le Maire » dans 17 % des communes mayennaises l’issue des élections municipales, les communes transmettent à la Préfecture un tableau avec nom, prénom, âge et profession de tous les conseillers municipaux élus. Depuis 1977, la À Préfecture met les tableaux à la disposition du CÉAS qui en assure un traitement statistique (1). La moyenne d’âge est de 48 ans En 2014, la moyenne d’âge des conseillers muni- plus nombreux) est celle de 40 à 49 ans (31 % en cipaux élus en Mayenne est de 48 ans. Elle était 2014). En 2014, 44 % des conseillers municipaux de 47 ans en 2008 et de 46 ans en 2001 et 1995. ont plus de 50 ans. Cela marque un certain vieillissement par rapport à 2008 (41 %) et à 2001 Comme pour les six élections précédentes, la (37 %). Cependant, on dépassait déjà les 40 % en tranche d’âge modale (celle où les effectifs sont les 1977 (42 %) et 1983 (41 %). Répartition des conseillers municipaux en Mayenne par tranche d’âge (%) 1977 1983 1989 1995 2001 2008 2014 Moins de 30 ans 4,8 % 5,9 % 3,9 % 5,0 % 4,4 % 3,5 % 3,9 % 30 à 39 ans 20,5 % 26,0 % 27,0 % 26,7 % 25,1 % 23,8 % 21,3 % 40 à 49 ans 32,5 % 27,6 % 29,5 % 35,1 % 33,7 % 31,4 % 31,3 % 50 à 59 ans 30,1 % 27,3 % 25,4 % 19,5 % 25,0 % 27,1 % 24,8 % 60 à 69 ans 10,4 % 11,4 % 13,0 % 12,1 % 10,7 % 12,6 % 16,5 % 70 ans ou plus 1,7 % 1,8 % 1,2 % 1,6 % 1,1 % 1,6 % 2,3 % Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Source : Préfecture, tableaux de conseils municipaux. -

Septembre 2020

Septembre 2020 Présidente Diane ROULAND 1 rue de la Corniche de Pail 53140 PRE EN PAIL SAINT SAMSON Tél. 02.43.30.11.11 E-mail : [email protected] www.cc-montdesavaloirs.fr Territoire La Communauté de Communes du Mont des Avaloirs s’étend sur 26 communes. Septembre 2020 Données économiques (Sources : INSEE et Pôle Emploi) Superficie 548,1 km² Population (2017) 16 271 Population active (2017) 9 234 Nombre d’emploi salarié au lieu de travail (2017) 4 069 Nombre de logements (2017) 10 402 * dont résidences principales 72,3% * dont propriétaires 74,4% Nombre de ménage (2017) 7 522 Nombre d'établissements au 31/12/2017 845 Industrie 101 12.0% Construction 134 15.9% Commerces, transport, hébergement, restauration 255 30.2% Services aux entreprises 184 21.8% Services aux particuliers 171 20.2% Nombre de création d'établissement (2018) 71 Emploi total par secteur d'activité (2017) 5 474 Agriculture 836 15.3% Industrie 1 365 24.9% Construction 357 6.5% Commerces, transport, services divers 1 607 29.4% Administrations, enseignement, santé et social 1 309 23.9% Emploi total par cat. socio-professionnelles (2017) 5 474 Agriculteurs exploitants 635 11.6% Artisans, commerçants, chefs entreprise 426 7.8% Cadres et professions intellectuelles supérieures 276 5.0% Professions intermédiaires 822 15.0% Employés 1 284 23.5% Ouvriers 2 031 37.1% Source : Insee, RGP 2014 Nombre de chômeurs Cat. A (09/2019) 502 Taux de chômage (1er Trim. 2020) 5,5% Source : Pôle Emploi Etablissements inscrits au RCS au 1/08/2020 557 Commerce 170 30.5% Industrie -

CONSEIL DE COMMUNAUTE Séance Du 31 Mai 2018

CONSEIL DE COMMUNAUTE Séance du 31 mai 2018 Date de la convocation ....... 25 mai 2018 L’an deux mille dix-huit, le 31 mai à 20 h 30 mn, le Conseil de Communauté de la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs (CCMA) s’est réuni, au siège de la collectivité, conformément à l'Article 2, 3ème Alinéa, de l'Arrêté Préfectoral n° 2013143-008 du 23 mai 2013, modifié, portant création de la CCMA, sous la présidence de M. Daniel LENOIR, Président et après convocations régulières faites à domicile. Présents : COMMUNE TITULAIRES SUPPLEANTS* Averton CHAPRON Valérie Boulay les Ifs LEGAY Yves Champfrémont PIQUET Patrick Couptrain LECOQ Gérard DAUVERCHAIN Yves Courcité MADELON Patrick Crennes sur Fraubée de POIX Loïc Gesvres DUVALLET Denis RATTIER Daniel Javron les Chapelles RAMON Stéphanie EDELINE Laurence Le Ham ROULAND Diane Lignières Orgères LELIEVRE Raymond Loupfougères BOURGAULT Dominique Neuilly le Vendin CHESNEAU Daniel GESLAIN Denis PICHEREAU Mariane Pré en Pail Saint Samson DUPLAINE Loïc TREBOUET Lucette MILLET Marie-Renée Ravigny FROGER Michel Saint Aignan de Couptrain BLANCHARD Geneviève 1 Compte rendu Conseil de Communauté du 31 mai 2018 COMMUNE TITULAIRES SUPPLEANTS Saint Calais du Désert GUILMEAU Henri Saint Cyr en Pail LECOURT Jean-Luc Saint Germain de Coulamer BELLANGER Guy Saint Mars du Désert SAVER Gaspard AUREGAN Christelle Saint Pierre des Nids FRANCOIS Jérôme de PADIRAC Hervé LENOIR Daniel CAILLAUD Pascal CHAILLOU Laëtitia Villaines la Juhel TREINEN Renée SOUTIF Guy PRINCE Michel Villepail FOUQUET Abel * ayant voix délibérative -

DREAL Pays De La Loire Mission Énergie Et Changement Climatique Mis À Jour Le 15 /04 /2013 ETAT DES ZONES DE DEVELOPPEMENT DE L'eolien (ZDE) AUTORISEES

DREAL Pays de la Loire Mission énergie et changement climatique mis à jour le 15 /04 /2013 ETAT DES ZONES DE DEVELOPPEMENT DE L'EOLIEN (ZDE) AUTORISEES Collectivité(s) proposante(s) Caractéritiques de la ZDE (puissance en MW) Arrêté préfectoral Nom(s) Dept Nom des communes concernées Min Max Date Observations Froidfond et La Garnache 85 Froidfond-La Garnache 6 40 02 -août-06 CC du Canton de Montrevault et du Saint Quentin en Mauges et Le Pin en 49 10 30 04-oct-07 Centre Mauges Mauges Le Bernard et Longeville sur Mer 85 Le Bernard et Longeville sur Mer 3 25 08 -févr-08 Coëx, Saint Maixent sur Vie, Saint CC Atlancia 85 10 30 08 -févr-08 Révérend Chemillé, Cossé d'Anjou, Mélay, CC Région de Chemillé 49 6 60 24-sept-08 "Plateau de chemillé" Valanjou Chanzeaux, Chemillé, Jallais, la CC Région de Chemillé, du Centre 49 Chapelle Rousselin, Saint Georges des 6 57 11-janv-11 "itinéraire de l'A87 " Mauges et commune de Trémentines Gardes, Trémentines, Valanjou Lassay-les-Châteaux, Le Horps, Montreuil-Poulay, Chantrigné, Champéon, Charchigné, la Chapelle-au- CC Le Horps-Lassay, des Avaloirs et Riboul, Hardanges, Le Ribay, Le Ham, 10-jun-11 de Villaines-la-Juhel et commune de 53 Javron-les-Chapelles, Crennes-sur- 0 115 31-juil-09 "synclinal de Pail" Chantrigné Fraubée, Villepail, Saint-Cyr-en-Pail, 15-oct-08 Pré-en-Pail, Saint-Aignan-de-Couptrain , Chevaigné-du-Maine, Saint-Calais-du- désert Champgenéteux, Hambers, Bais, Trans , CC de Villaines-la-Juhel et de Bais 53 Courcité, Saint Thomas-de-Courceriers , 0 70 15-oct-08 "du Teil à Mont Méard" Saint -

Carte Des 17 PIAL De La Mayenne

Les 17 PIAL de la Mayenne Lignières- Orgères La Rennes-en- Fougerolles- Thuboeuf Pallu Landivy Grenouilles Neuilly- St-Calais- du-Plessis St-Julien- le-Vendin du-Désert du-Terroux Couptrain Désertines Le Housseau- Soucé Brétignolles Ste-Marie- Madré St-Aubin- La du-Bois St-Aignan- Fosse- Lesbois Pré-en-Pail- Pontmain Dorée Couesmes-Vaucé de-Couptrain Vieuvy Louva St-Samson St-Mars- Chevaigné- sur-la-Futaie Lassay- du-Maine Ravigny Gorron Ambrières- les-Châteaux St-Cyr- Levaré Hercé Le Pas les-Vallées Javron- en-Pail Boulay- St-Berthevin- St-Ellier- Chantrigné les-Chapelles les-Ifs Champfrémont la-Tannière du-Maine Charchigné Colombiers- Villepail Carelles Brecé Le du-Plessis St-Mars- St-Loup- Montaudin Montreuil- Horps Saint-Pierre- sur-Colmont du-Gast Le Poulay Crennes- des-Nids Ribay sur-Fraubée La Haie- Le Ham Gesvres Traversaine Larchamp St-Denis- Oisseau Champéon de-Gastines St-Fraimbault- Averton Châtillon- de-Prières Hardanges sur-Colmont La Pellerine Parigné- VILLAINES-LA- Loupfougères ERNEE sur-Braye Marcillé- la-Ville JUHEL St-Aubin- La Chapelle- St-Georges- Aron au-Riboul du-Désert Vautorte Courcité Saint-Pierre- Buttavent St- MAYENNE des-Landes Champgenéteux Baudelle Montenay Grazay St-Mars-du-Désert Trans La Bazoge- Placé Montpinçon St-Thomas- Contest Moulay de-Courceriers St-Germain- de-Coulamer Hambers Belgeard Bais Juvigné Jublains Chailland Alexain Commer St-Hilaire- St-Martin- La du-Maine St-Germain- de-Connée Bigottière Izé d'Anxure St-Pierre- La Croixille St-Germain- Martigné-sur- Ste-Gemmes- sur-Orthe le-Guillaume -

Répertoire Des Registres Paroissiaux Et Des Registres D'état Civil

Mise à jour : 27 mai 2021 Répertoire des registres paroissiaux et des registres d’état civil XVIe siècle-XXe siècle Cliquer sur un canton en page 1 Cliquer sur une commune en pages 1 à 3 Pour revenir au sommaire : Ctrl +début ou Ctrl + Tables décennales cantonales Canton d'Ambrières Canton du Horps Canton d'Argentré Canton de Landivy Canton de Bais Canton de Lassay Canton de Bierné Cantons de Laval Canton de Chailland Canton de Loiron Canton de Château-Gontier Cantons de Mayenne Canton de Cossé-le-Vivien Canton de Meslay-du-Maine Canton de Couptrain Canton de Montsûrs Canton de Craon Canton de Pré-en-Pail Canton d'Ernée Canton de Saint-Aignan-sur-Roë Canton d'Évron Canton de Sainte-Suzanne Canton de Gorron Canton de Villaines-la-Juhel Canton de Grez-en-Bouère État des collections par commune Ahuillé Arquenay Bais Alexain Assé-le-Bérenger Ballée Ambrières-les-Vallées Astillé Ballots Ampoigné Athée Bannes Andouillé Avénières La Baroche-Gondouin Argenton-Notre-Dame Averton La Bazoge-Montpinçon Argentré Azé La Bazouge-de-Chemeré Aron La Baconnière La Bazouge-des-Alleux Archives de la Mayenne Registres paroissiaux et d'état civil 2 Bazougers Chevaigné-du-Maine Hambers Bazouges Cigné Hardanges Beaulieu-sur-Oudon Colombiers-du-Plessis Hercé Beaumont-Pied-de-Bœuf Commer Le Horps Belgeard Congrier Houssay Bierné Contest Le Housseau Le Bignon-du-Maine Cosmes L'Huisserie La Bigottière Cossé-en-Champagne Izé Blandouet Cossé-le-Vivien Javron La Boissière Coudray Jublains Bonchamp-lès-Laval Couesmes-en-Froulay Juvigné Bouchamps-lès-Craon Couptrain -

Novembre 2015

Communauté de Communes du Mont des Avaloirs Conseil de Communauté Séance du 5 novembre 2015 Date de la convocation ...... 28 octobre 2015 L’an deux mille quinze, le cinq novembre à 20h30mn, le Conseil de Communauté de la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs (C.C.M.A.) s’est réuni, au siège de la collectivité, conformément à l'Article 2, 3ème Alinéa, de l'Arrêté Préfectoral n° 2013143-008 du 23 mai 2013 portant création de la C.C.M.A., modifié sous la présidence de M. Daniel LENOIR, Président et après convocations régulières faites à domicile. Présents : COMMUNE TITULAIRES SUPPLEANTS Averton PICHONNIER Jean-Paul Boulay les Ifs LEGAY Yves Champfrémont PIQUET Patrick Chevaigné du Maine ROULLAND Claude Couptrain LECOQ Gérard Courcité MADELON Patrick Crennes sur Fraubée HESLOIN Dominique Gesvres DUVALLET Denis RATTIER Daniel Javron les Chapelles RAMON Stéphanie BAYEL Jean-Claude La Pallu LEBLANC Sylvain Le Ham ROULAND Diane Lignières Orgères LELIEVRE Raymond Loupfougères BOURGAULT Dominique Madré BLANCHARD Bernard Neuilly le Vendin CHESNEAU Daniel GESLAIN Denis Pré en Pail DUPLAINE Loïc TREBOUET Lucette Ravigny FROGER Michel Saint Aignan de Couptrain BLANCHARD Geneviève Saint Aubin du Désert HESLOIN Marcel Saint Calais du Désert GUILMEAU Henri Saint Cyr en Pail LECOURT Jean-Luc Saint Germain de Coulamer DILIS Alain Saint Mars du Désert SAVER Gaspard AUREGAN Christelle GOMBERT Jean-Luc Saint Pierre des Nids RAPY Jean PRIOUL Colette de PADIRAC Hervé Saint Samson MILLET Marie-Renée LENOIR Daniel CHAILLOU Laëtitia Villaines la Juhel TREINEN Renée PRINCE Michel Villepail FOUQUET Abel * ayant voix délibérative en l'absence du délégué titulaire Excusé(e)(s) : COURCITE M. -

Localisation Des Espaces Naturels Sensibles Sur Le

Localisation des Espaces Naturels Sensibles MANCHE sur le département de la Mayenne ORNE LIGNIERES-ORGERES RENNES- THUBOEUF FOUGEROLLES- LANDIVY EN- LA PALLU DU-PLESSIS SAINT-CALAIS- GRENOUILLES SAINT- DESERTINES JULIEN- NEUILLY- DU-DESERT LE HOUSSEAU-BRETIGNOLLES DU- LE-VENDICNOUPTRAIN SOUCE MADRE SAINT-AUBIN- TERROUX !6 SAINTE-MARIE- SAINT-AIGNAN- FOSSE-LOUVAILNESBOIS DU-BOIS LA DOREE DE-COUPTRAIN PONTMAIN VIEUVY COUESMES-VAUCE 7 PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON SAINT-MARS- ! CHEVAIGNE- 5 3 AMBRIERES- ! ! SUR-LA-FUTAIE LEVARE LASSAY-LES-CHATEAUX LES-VALLEES DU-MAINE HERCE SAINT-CYR-EN-PAIL CHAMPFREMONT GORRON LE PAS RAVIGNY SAINT-ELLIER- JAVRON- DU-MAINE CHANTRIGNE LES-CHAPELLES BOULAY- SAINT-BERTHEVIN- CHARCHIGNE LES-IFS LA-TANNIERE 4 COLOMBIERS- ! 2 DU-PLESSIS BRECE SAINT-LOUP- LE HORPS VILLEPAIL ! MONTAUDIN CARELLES SAINT-MARS- SAINT-PIERRE-DES-NIDS DU-GAST MONTREUIL- SUR-COLMONT !8 POULAY CRENNES-SUR-FRAUBEE LE RIBAY LE HAM OISSEAU LA HAIE- GESVRES LARCHAMP TRAVERSAINE SAINT-DENIS-DE-GASTINES CHAMPEON SAINT-FRAIMBAULT- !1 DE-PRIERES HARDANGES LA PELLERINE CHATILLON-SUR-COLMONT PARIGNE- LOUPFOUGERES AVERTON !1 Alpes mancelles mayennaises SUR- VILLAINES-LA-JUHEL BRAYE MARCILLE- LA CHAPELLE- VAUTORTE AU-RIBOUL ERNEE LA-VILLE SAINT-AUBIN- !2 Vallée du Sarthon SAINT-GEORGES- DU-DESERT SAINT-PIERRE-DES-LANDES MAYENNE BUTTAVENT SAINT- 10 MONTENAY 9 ARON ! CHAMPGENETEUX BAUDELLE ! COURCITE SAINT-MARS- GRAZAY DU-DESERT !3 Massif de Multonne LA BAZOGE- TRANS PLACE MONTPINCON CONTEST MOULAY SAINT-THOMAS- SAINT-GERMAIN- 4 DE-COURCERIERS DE-COULAMER -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°53-2020-005

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°53-2020-005 MAYENNE PUBLIÉ LE 15 JANVIER 2020 1 Sommaire DDT_53 53-2020-01-09-005 - AP 2020008 001C comptage benevole 2020 (8 pages) Page 3 53-2020-01-09-006 - AP 2020008 002C modif comptage FDC 2020 (1 page) Page 12 2 DDT_53 53-2020-01-09-005 AP 2020008 001C comptage benevole 2020 autorisation, benevoles, comptages, sources, lumineuses DDT_53 - 53-2020-01-09-005 - AP 2020008 001C comptage benevole 2020 3 PRÉFET DE LA MAYENNE Arrêté n° 2020008-001C du 9 janvier 2020 portant autorisation à des bénévoles de la fédération départementale des chasseurs d’utiliser des sources lumineuses pour effectuer des comptages de gibier Le préfet de la Mayenne, Chevalier de la Légion d’honneur, Chevalier de l’ordre national du Mérite, Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ; Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et du logement du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ; Vu la demande de M. Jean-François Arcanger de la fédération départementale des chasseurs de la Mayenne (FDCM) d’autorisation d’utiliser des sources lumineuses pour la réalisation d’opérations de comptage de gibier en date du 17 décembre 2019 ; Considérant que les opérations de dénombrement des populations de gibier ont pour objectif de mieux connaître les populations de certains gibiers du département afin de favoriser leur repeuplement, ou dans un but scientifique ; Considérant que l’utilisation de sources lumineuses est nécessaire à la réalisation d’opérations de comptage nocturne ; Considérant que pour la réalisation d’opérations de comptage nocturne, la FDCM doit pouvoir recourir à la participation de personnes bénévoles de sa fédération ; Considérant que les opérations de comptages s’effectuent sous le contrôle du personnel technique de la FDCM ; Sur proposition du directeur départemental des territoires ; A r r ê t e Article 1. -

Rapport D'activité 2019

Rapport d’activité 2019 ORNE (61) 84 COMMUNES ET 6 VILLES-PORTES MANCHE (50) Alençon, Argentan, Athis-Val de Rouvre, Aunay-les-Bois, Avrilly, Bagnoles-de-l’Orne-Normandie, Beauvain, Boischampré, Boitron, Bursard, Carrouges, Ceaucé, Chahains, Champsecret, 4 COMMUNES ET 1 VILLE-PORTE Colombiers, Coulonges-sur-Sarthe, Cuissai, Domfront-en-Poiraie, Dompierre, Écouves, Barenton, Ger, Mortain-Bocage, Saint-Cyr-du-Bailleul, Essay, Francheville, Gandelain, Hauterive, Héloup, Joué-du-Bois, Juvigny-Val-d’Andaine, Saint-Georges-de-Rouelley. La Bellière, La Chapelle-près-Sées, La Chaux, La Coulonche, La Ferrière-aux-Étangs, La Ferrière-Béchet, La Ferrière-Bochard, La Ferté-Macé, La Lande-de-Goult, La Motte-Fouquet, La Roche-Mabile, La Lacelle, Laleu, Larré, Le Bouillon, Le Cercueil, Le Champ-de-la-Pierre, Le Mêle-sur-Sarthe, Le Ménil-Broût, Le Ménil-Scelleur, Les Monts d’Andaine, Les Ventes- de-Bourse, L’Orée d’Écouves, Lonlay-l’Abbaye, Magny-le-Désert, Mantilly, Marchemaisons, Méhoudin, Ménil-Erreux, Mieuxcé, Mortrée, Neauphe-sous-Essai, Neuilly-le-Bisson, Pacé, Passais Villages, Perrou, Rânes, Rives-d’Andaine, Rouperroux, Saint-Aubin-d’Appenai, Saint-Bômer-les-Forges, Saint-Brice, Saint-Céneri-le-Gérei, Saint-Denis-sur-Sarthon, Sainte-Marguerite-de-Carrouges, Sainte-Marie-la-Robert, Saint-Fraimbault, Saint-Gervais- du-Perron, Saint-Gilles-des-Marais, Saint-Julien-sur-Sarthe, Saint-Léger-sur-Sarthe, Saint- Mars-d’Égrenne, Saint-Martin-des-Landes, Saint-Martin-l’Aiguillon, Saint-Nicolas-des-Bois, Athis-Val- Saint-Ouen-le-Brisoult, Saint-Patrice-du-Désert, -

GUIN 20~4 1 SOUS-PRÉFECTURE De MAYENNE

v, 1 COMMUNE DE RAVIGNY Date de Réception du Présent Document GUIN 20~4 1 SOUS-PRÉFECTURE de MAYENNE DE LA CARTE COMMUNALE v (. {':'P' : "'f'1 l , .,; >. • ~ ... l ,'r.l. 1 \' .... 1( -H"~:- cr jour l.-.val,1e -5 Vu pour être onnex& b 1. le r, efot,' JUIL. 200~ délibération du Conseil Municipal en date du: '26 AVR l . " . ' ' 200+ Pou, copi ... e Certifiée C" l/o iii "" 'me • . JUIL. 2004 Michel Sulon paysagiste ur~ani8te Les Hayes 61500 La Ferrière:-Béchet TéI./fax: 02 ;;J3 27 57 82 e--mail: [email protected] JANVIER 2004 TABLE DES MATIERES 1 Introduction 1 1.1 Généralités 1.2 Les principes fondamentaux d'une carte communale 1 1.2.1 Article L-ll0 du code de l'urbanisme 1 1.2.2 Le développement durable 2 2. Positionnement de la commune dans un fonctionnement de territoire 5 2.1 Généralité 5 2.2 Le canton 5 2.3 La communauté de communes 5 2.4 Le bassin de vie 5 3. Ravigny: Approche économique 7 3.1 Généralité 7 3.2 Le commerce de proximité 7 3.3 Industrie et artisanat 7 3.4 Agriculture 8 3.5 Equipements 10 4. Approche sociale 11 4.1.1. Reprise démographique 11 4.1.2. Solde naturel nul à négatif depuis 1975 11 4.1.3. Croissance de la population depuis 1990 soutenu par le solde migratoire 11 4.1.4. Répartition de la population par classe d'âge 11 4.2. Ravigny: une population d'actifs 15 4.3. Ravigny: Une jeunesse au niveau d'études supérieure à celui du département 15 4.4.