Histoire Du Canton De Chevagnes

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

5-Dompierre Sur Besbre

Direction de la citoyenneté et de la légalité Bureau des élections, de la réglementation générale et de l’appui à la délivrance des titres N° 2066 / 2020 ARRÊTÉ relatif à l’institution des bureaux de vote dans le canton de Dompierre sur Besbre La préfète de l’Allier Officier de la légion d’honneur Officier de l’ordre national du mérite Vu le code électoral, notamment l’article R.40 ; Vu le décret n° 2014-265 du 27 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l’Allier à compter de 2015 ; Vu le décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales et de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales Vu l’arrêté préfectoral n°2086/2019 du 27 août 2019 relatif à l’institution des bureaux de vote dans le département de l’Allier modifié par les arrêtés préfectoraux n°764/2020 du 13 mars 2020 et n°1444/2020 du 18 juin 2020 ; Vu les propositions formulées par les maires pour la délimitation de leurs bureaux de vote respectifs ; Sur proposition de la Secrétaire générale de la Préfecture ; ARRÊTE Article 1er : Les arrêtés préfectoraux susvisés sont abrogés et remplacés par le présent arrêté. Article 2 : Pour toutes les élections politiques qui se dérouleront à compter du 1er janvier 2021, les communes du canton de Dompierre sur Besbre auront leurs lieux de vote situés à : AVRILLY Bureau unique Salle des associations – le Bourg BEAULON Bureau unique Salle Marius Laloi – 2, rue de la Poste BOUCHAUD (LE) Bureau unique Mairie – le Bourg CHAPELLE-AUX- Bureau unique Salle polyvalente – le Bourg CHASSES (LA) CHASSENARD Bureau unique Mairie (salle de réunion) – Château de la Croix Préfecture de l’Allier 2 rue Michel de l’Hospital CS 31649 - 03016 MOULINS Cedex Tél. -

Poules Saison 2021 – 2022 – Départemental 1

Composition des poules Saison 2021 - 2022 Départemental 1 C.S. BESSAY 1 BOURBON SPORTIF 1 F.C. COMMENTRY 1 C.S. COSNE D'ALLIER 1 A.S. DOMERAT 2 A.S. DOMPIERRE 1 S.C. GANNAT 1 VIGILANTE GARNAT SAINT MARTIN 1 MONTLUÇON MEDIEVAL 1 ETOILE MOULINS YZEURE 1 MOULINS YZEURE FOOT 3 J.S. NEUVY 1 STADE SAINT-YORRE 1 E.S. LE VERNET 1 Composition des poules Saison 2021 - 2022 Départemental 2 POULE A POULE B F.C. BILLY CRECHY 1 S.C. AVERMES 2 A.S. BOUCE 1 BALLON BEAULONNAIS 1 U.S.B. DESERTINES 1 BEZENET DOYET FOOTBALL 2 A.S. GENNETINES 1 F.C. HAUT D'ALLIER 1 JALIGNY VAUMAS FOOT 1 U.S. LIGNEROLLES LAVAULT 2 A.A. LAPALISSE 2 U.S. MARCILLAT PIONSAT 1 ENT. LURCY LEVIS / CERILLY 1 A.L. QUINSSAINES 1 MONTLUÇON FOOTBALL 3 U.S. TREZELLES 1 SOUVIGNY F.C. 1 A.S. TRONGET 1 A.S. TOULON 1 A.S. VAL DE SIOULE 1 U.S. VALLON EN SULLY 1 U.S. VARENNES SUR TECHE 1 R.C. VICHY 2 U.S. VENDAT BELLERIVE 2 Composition des poules Saison 2021 - 2022 Départemental 3 POULE A POULE B ENT. CERILLY / LURCY 2 BOURBON SPORTIF 2 F.C. COMMENTRY 2 C.S. CHANTELLE 1 C.S. COSNE D'ALLIER 2 A.S. LOUCHY 2 U.S.B. DESRTINES 2 O.C. MONETAY/ALLIER 1 A.S. DOMERAT 3 A.S. MONTLUÇON CHATELARD 1 U.S.T. HURIEL 1 A.S. NORD VIGNOBLE 2 U.S. MALICORNE 1 F.R. POUZY MESANGY 1 F.C. -

SICTOM Nord Allier - Communiqué De Presse Ouverture Partielle Des Déchèteries

SICTOM Nord Allier - Communiqué de presse Ouverture partielle des déchèteries Le 15 avril 2020, les présidents des syndicats de collecte et de traitement des déchets de l’Allier : SICTOM Nord Allier, SICTOM Sud Allier, SICTOM de la Région Montluçonnaise, SICTOM de Cérilly et le Président de Vichy Communauté ont décidé d’adopter une politique commune sur l’ouverture partielle des déchèteries de l’Allier UNIQUEMENT pour l’apport de déchets verts à partir du jeudi 23 avril 2020. LES CONDITIONS D’ACCES AUX DECHETERIES DU SICTOM NORD ALLIER L’accès à la déchèterie ne pourra se faire que sur RENDEZ-VOUS et uniquement à l’heure qui sera communiquée lors de l’appel téléphonique. L’accès est réservé UNIQUEMENT aux PARTICULIERS, il est interdit aux professionnels et auto- entrepreneurs. UNIQUEMENT les DECHETS VERTS pourront être apportés. Les autres déchets n’ont plus la possibilité d’être traités pour le moment. Les usagers devront venir avec leurs propres outils : pelle, balai, etc. L’accueil aura lieu du lundi au vendredi de 8h30 à 13h uniquement dans les déchèteries ouvertes. 2 déchèteries seront ouvertes du lundi au vendredi de 8h30 à 13h, à partir du jeudi 23 avril 2020. Pour prendre rendez-vous un seul numéro : 04 70 46 99 87 Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 17h Aucune réservation possible par mail, inutile de laisser un message sur le répondeur, il ne sera pas pris en considération. Pour ce déplacement, il faudra cocher la case « Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité, y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au retrait d’espèces, dans des établissements dont les activités demeurent autorisées » sur votre attestation dérogatoire Les usagers qui se déplaceraient sur site sans avoir pris de rendez-vous s’exposent à une contravention de 135 € et ne seront pas acceptés. -

Cross 2020 Beaulon

WINCSSP2 IDEQUATION.COM 2019 (19.02A) CROSS 2020 - BEAULON RESIC RESULTAT DES EPREUVES INDIVIDUELLES CROSS COUNTRY Féminin Minime Nom, Prénom Equipe Performance Classement HELIE Aimée 5259 JSP - DOMPIERRE SUR BESBRE 11'06" 1 TERMIGNON Ismène 5247 JSP- BESSON 11'18" 2 DEMOSTHENIS Olivia 4888 ISP - BOURBON L'ARCHAMBAULT 11'22" 3 MASSON Yliana 5269 ISP -LE DONJON 11'33" 4 MACEL Margot 4667 ISP - ST GERMAIN DES FOSSES 12'45" 5 HOFFMAN Elina 5260 JSP - DOMPIERRE SUR BESBRE 13'09" 6 RIMBAULT Laure 4909 ISP -LE VEURDRE 13'18" 7 TOUZIN Manon 4910 ISP -LE VEURDRE 13'46" 8 BARRAL Maud 5239 ISP - BESSON 13'56" 9 MEHEE Briseis 5041 ISP -LE VEURDRE 13'58" 10 ROTATLouna 5246 ISP - BESSON 14'01" Il CORRIEZ Romane 5258 ISP - DOMPIERRE SUR BESBRE 14'12" 12 BOUCHET Lili-Marie 4657 ISP-ST GERMAIN DES FOSSES 14'29" 13 MARTIN Julie 4882 JSP - DOMPIERRE SUR BESBRE 14'35" 14 RUBANTEL Alicia 5261 ISP - DOMPIERRE SUR BESBRE 14'41" 15 BARBOSA Laura 5271 JSP- LA MONTAGNE BOURBONNAISE 15'00" 16 CHAMBAREAU Ruby 5278 JSP-HURIEL 15'16" 17 MICHY Léa 5280 JSP - HURIEL 15'26" 18 GOZE Aurélie 5279 JSP- HURIEL 15'46" 19 MEDHI Jade 5292 JSP - MONTMARAULT 15'51" 20 GIRARD Lucie 5268 JSP -LE DONJON 16'11" 21 ABAY Sélia 5238 JSP- BESSON 16'22" 22 LALLIER-PERRIN Samuella 5037 JSP - LE VEURDRE 16'35" 23 BLONDE AU Clara 5234 JSP - MONTMARAULT 16'41" 24 CORNELLE Constance 5024 ISP - SOUVIGNY 17'04" 25 LEBARSE Maïlis 5270 ISP - LA MONTAGNE BOURBONNAISE 18'29" 26 FRADY Alya 5215 JSP - NEUILLY LE REAL 18'36" 27 CHAPOTOT Lola 5212 JSP - NEUILLY LE REAL 18'37" 28 OUAHOB Anissa 5220 JSP -

Liste Centres 2020

LISTE DES CENTRES SOCIAUX ADHERENTS A LA FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX – avril 2020 ADEQUAT Place de l’Église Tél : 04 70 67 12 63 Dir : Mme DUFFAU Christiane Facebook : Adequat Assoc' 03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT [email protected] Pdte : Mme ERROTABEREA Brigitte https://www.adequat03.com/ Centre social “LA MAGIC “ Tél : 04 70 58 20 68 28 Rue de la Chaume Dir : M. Pierre GOBET Facebok : Centre social La MAGIC 03110 BROUT-VERNET Pdte : Mme Christiane METENIER [email protected] https://www.lamagic.fr/ Centre social et culturel du Territoire de Tél : 04 70 43 10 94 Chevagnes 17 Rte Nationale Facebook : Centre Social & Culturel du Dir : Mme Eline SAUVAGE 03230 CHEVAGNES territoire de Chevagnes [email protected] Pdt : M. Jean Paul MARTIN https://chevagnes.centres-sociaux.fr/ Centre social “La Farandole” Tél : 04 70 99 52 77 30 Rue E.Guillaumin Dir : Mme Laetitia PELLETIER Facebook : Centre Social La Farandole 03130 LE DONJON Pdt : [email protected] https://lafarandole.centres-sociaux.fr/ Association VivaSioule Tél : 04 70 90 74 80 Place de la Gare Dir : Mme Angélique RIGAUD Fax : 04 70 90 79 44 Facebook : Viva Sioule CentreSocial 03450 EBREUIL Pdt : M Didier DUBOISSET [email protected] https://vivasioule.centres-sociaux.fr/ Centre Social Vicomte Gaston Henri Paillhou Espace La Charité Dir : Mme Clothilde MAIRE Tél : 04 70 08 07 26 Allée Georges Sauvestre Maire : M. Samir TRIKI [email protected] 03100 Lavault-Ste-Anne Pdte/Adjointe en charge : Mme Christine ROY Facebook : Gaston Paillhou Centre social de JALIGNY/NEUILLY Tél : 04 70 34 70 74 Facebook : Centre-Social Jaligny Neuilly 1 Rue de la Bertranne Dir : Mme Agnès SOULERIN https://csrjalignyneuilly.centres- 03220 JALIGNY SUR BESBRE Pdt : [email protected] sociaux.fr/ Centre social de LURCY LEVIS Tél : 04 70 67 91 35 1 Bd Gambetta Dir : Mme Marinette BELLET Fax : 04 70 67 91 91 Facebook : Centre Soc Lurcy Levis 03320 LURCY-LEVIS Pdt : M. -

Oompierre- Sur-Besbre

CARTE GÉOLOGIOUE DE LA FRANCE A 1/50000 OOMPIERRE SUR-BESBRE ." J_ DElFOUR, R. FEYS. H.-G. CARRAT,l. ClOZIER DOMPIERRE-SUR-BESBRE La carle géologique à 1/50 000 DOMP IERR E-SUR-BESBRE est recouverte par les coupures suivantes de la carte géologique de la France à 1/80000 : au nord: AUTUN (N° 136) au sud: CHAROLLES (N° 147) . ..~ -_ ,·Ar,..,10..· "~ MINISTËRE DE L'INDUSTRIE OOMPlEJlR(· Pa..,· ET DE l'AMËNAGEMENT DU TERRITOIRE SUR-BEStIH! 10·_ BUREAU oe RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINI~RES SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL $l.I'w~-- !l<>j,e "".,ala 6009 . 45060 Orlhns CO'de. 2 F,anu .-Sioolo "~~ ~- NOTICE EXPLICATIVE DE LA FEUILLE DOMPIERRE-SUR-BESBRE À 1/50 000 par J. DELFOUR, R. FEYS, H. CARRAT, L. CLOZIER avec la collaboration de F. MERCIER-BATARD, J. CORNET 1989 Éditions du BRGM - BP 6009 - 45060 ORLÉANS Cedex 2 - FRANCE Références bibliographiques. Toute référence en bibliographie au présent document doit être faite de façon suivante : - pour la carte : DELFOUR J., CARRAT H., CLOZIER L., FEYS R., FLEURY R. (1988) - Carte géol. France (1/50 000) » feuille Dompierre-sur-Besbre (599) - Orléans : Bureau de recherches géologiques et minières. Notice explicative par DELFOUR J., FEYS R., CARRAT H., CLOZIER L. avec la collaboration de MERCIER-BATARD F., CORNET J. (1989), 116 p. - pour la notice DELFOUR J., FEYS R., CARRAT H., CLOZIER L. avec la collaboration de MERCIER-BATARD F., CORNET J. (1989) - Notice explicative, Carte géol. France (1/50 000), feuille Dompierre-sur-Besbre (599) - Orléans : Bureau de recherches géolo- giques et minières, 116 p. -

Communes Et Altitudes Valables Des Prévisions Par Territoires Allier

Communes et altitudes valables des prévisions par territoires Allier (03) Pays de Lévis/Bocage Bourbonnais -> altitude >200 et 500m Agonges, Ainay-le-Château, Autry-Issards, Bourbon-l'Archambault, Braize, Buxières-les-Mines, Cérilly, Château-sur-Allier, Châtel-de-Neuvre, Châtillon, Couleuvre, Couzon, Cressanges, Deux-Chaises, Franchesse, Gipcy, Hérisson, Isle-et-Bardais, Le Brethon, Le Montet, Le Veurdre, Le Vilhain, Lételon, Limoise, Louroux-Bourbonnais, Lurcy-Lévis, Meaulne-Vitray, Meillard, Meillers, Neure, Noyant- d'Allier, Pouzy-Mésangy, Rocles, Saint-Aubin-le-Monial, Saint-Bonnet-Tronçais, Saint-Caprais, Saint- Hilaire, Saint-Léopardin-d'Augy, Saint-Menoux, Saint-Plaisir, Saint-Sornin, Theneuille, Treban, Tronget, Urçay, Valigny, Vieure, Ygrande Moulins et sa région/Entr'Allier Besbre et Loire -> altitude >200 et 500m Aubigny, Aurouër, Avermes, Avrilly, Bagneux, Beaulon, Bessay-sur-Allier, Besson, Boucé, Bresnay, Bressolles, Chapeau, Château-sur-Allier, Châtelperron, Chavroches, Chemilly, Chevagnes, Chézy, Cindré, Coulandon, Couzon, Créchy, Diou, Dompierre-sur-Besbre, Dornes, Gannay-sur-Loire, Garnat- sur-Engièvre, Gennetines, Gouise, Jaligny-sur-Besbre, La Chapelle-aux-Chasses, Langy, Le Bouchaud, Le Donjon, Le Pin, Le Veurdre, Lenax, Liernolles, Limoise, Loddes, Luneau, Lurcy-Lévis, Lusigny, Marigny, Mercy, Monétay-sur-Loire, Montaiguët-en-Forez, Montaigu-le-Blin, Montbeugny, Montcombroux-les-Mines, Montilly, Montoldre, Moulins, Neuilly-en-Donjon, Neuilly-le-Réal, Neure, Neuvy, Paray-le-Frésil, Pierrefitte-sur-Loire, Pouzy-Mésangy, -

Conditions Générales D'accès Et D

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCÈS ET D’UTILISATION DU SERVICE DE LOCATION Le présent règlement a pour objet de matériel loué dès sa mise à disposition, Moulins Communauté. vélos conjointement par les deux fixer les modalités de location des vélos, dégageant le service V.Léo de toute L’intégralité de l’abonnement doit être parties. Cet état des lieux sera sur le périmètre de Moulins responsabilité découlant de l’utilisation payée au comptant lors du retrait du vélo. ensuite précisé par l’exploitant en Communauté. Il est joint en annexe du du bien loué notamment en ce qui Aucun remboursement de la location ne charge de la maintenance du parc de contrat de location. concerne les accidents et dommages de sera effectué, même en cas de restitution vélos et les dommages seront chiffrés Chaque utilisateur reconnait avoir pris toute nature, causés aux tiers, à du vélo avant la date d’échéance prévue. et débités directement sur la caution. connaissance des conditions générales lui-même et aux biens éventuellement 4.2. – Caution. A la signature des Renouvellement d’un contrat de d’accès et d’utilisation du service de transportés ; conditions générales d’utilisation du location : location V.Léo et les accepte sans • s’engage à renoncer à un quelconque service de location V.Léo, une caution • En cas de renouvellement, réserve par signature du contrat de recours auprès de ses assureurs à d’un montant de 900 € pour les locataires l’utilisateur doit présenter le vélo location pour une durée déterminée. l’encontre du service V.Léo pour les d’un vélo à assistance électrique ou de loué. -

Sectorisation Des Colleges Du Departement De L'allier

DSDEN de l'Allier mars-17 SECTORISATION DES COLLEGES DU DEPARTEMENT DE L'ALLIER Commune de résidence Collège de secteur ABREST Vichy Célestins AGONGES Bourbon l'Archambault AINAY LE CHATEAU Cérilly ANDELAROCHE Lapalisse ARCHIGNAT Huriel ARFEUILLES Lapalisse ARPHEUILLES ST PRIEST Marcillat en Combrailles ARRONNES Le Mayet de Montagne AUBIGNY Moulins A.Beaujeu AUDES Vallon en Sully AUROUER Moulins A.Beaujeu AUTRY ISSARDS Bourbon l'Archambault AVERMES Moulins Ch.Péguy AVRILLY Marcigny (Saône et Loire) BAGNEUX Moulins A.Beaujeu BARBERIER Bellenaves BARRAIS-BUSSOLLES Lapalisse BAYET St Pourçain sur Sioule BEAULON Dompierre sur Besbre BEAUNE D'ALLIER Montmarault BEGUES Gannat BELLENAVES Bellenaves BELLERIVE/ALLIER Bellerive Sur Allier BERT Le Donjon BESSAY/ALLIER Moulins E.Guillaumin BESSON Moulins E.Guillaumin BEZENET Doyet BILLEZOIS Lapalisse BILLY St Germain des Fossés BIOZAT Gannat BIZENEUILLE Cosne d'Allier BLOMARD Montmarault BOST Cusset BOUCE Varennes sur Allier BOUCHAUD (Le) Le Donjon BOURBON L'ARCH. Bourbon l'Archambault BRAIZE Cérilly BRANSAT St Pourçain sur Sioule BRESNAY Moulins E.Guillaumin BRESSOLLES Moulins A.Beaujeu BRETHON (Le) Cérilly BREUIL (Le) Lapalisse BROUT VERNET Gannat BRUGHEAS Bellerive Sur Allier BUSSET St Yorre BUXIERES LES MINES Cosne d'Allier CELLE (La) Commentry CERILLY Cérilly CESSET St Pourçain sur Sioule CHABANNE (La) Le Mayet de Montagne CHAMBERAT Huriel CHAMBLET Commentry CHANTELLE Bellenaves CHAPEAU Jaligny sur Besbre CHAPELAUDE (La) Huriel CHAPELLE (La) Le Mayet de Montagne CHAPELLE AUX CH. (La) Moulins -

Eléments Pour Servir À L'histoire Et À La Géographie Industrielles De La

Eléments pour servir à l’histoire et à la géographie industrielles de la Région Auvergne du début du XIXe siècle à nos jours Frédéric Ogé PRODIG UMR 8586 CNRS – 2, rue Valette – 75005 Paris Eléments pour servir à l’histoire et à la géographie industrielles de la Région Auvergne du début du XIXe siècle à nos jours Départements : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme Frédéric Ogé ©2015 Frédéric Ogé PRODIG CNRS Paris (France) ISBN : 979-10-92262-16-2 Sommaire________________________________________________________________________ Introduction _______________________________________________________________ 7 Département de l’Allier _____________________________________________________ 13 ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L’ALLIER _________________________________________________ 13 INVENTAIRE DE LA SERIE M ______________________________________________________________ 15 INVENTAIRE DE LA SERIE S _______________________________________________________________ 23 INVENTAIRE DE LA SERIE W ______________________________________________________________ 25 INVENTAIRE DE LA SERIE J _______________________________________________________________ 35 INVENTAIRE DE LA SERIE Fi _______________________________________________________________ 35 INVENTAIRE DES ARCHIVES COMMUNALES _________________________________________________ 36 Bibliographie __________________________________________________________________ 39 Département du Cantal _____________________________________________________ 51 ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU CANTAL _________________________________________________ -

Liste Des Experts Fonciers De L'allier

CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES EXPERTS FONCIERS ET AGRICOLES DE L’ALLIER Profession réglementée : art L.171 et suivants du Code Rural Liste des Experts titulaires 2019 publiée par le CNEFAF (Conseil National des Experts Fonciers, Agricoles et Forestiers, www.cnefaf.fr) * GEOFFROY Dominique * PHILIP Jean MEMBRES TITULAIRES : Les Grands Gateliers Pouzieux *DENIER d’Aprigny Bertrand 03130 Le DONJON 03190 HERISSON La Maladrerie * ANDRE Roland Tél :06.07.30.62.87 Tél: 04.70.06.61.08 03500 St Pourçain sur Sioule Clémentel, 7 rue des 4 Saisons [email protected] Mob: 06 67 05 12 46 Tél: 06 43 11 73 78 63310 SAINT CLEMENT DE REGNAT [email protected] [email protected] Tél : 04.70.58.94.66 * GRAPTON Denis [email protected] 3, chemin du Château *ROUDILLON Louis-Alexis Pierre de FREMONT 18200 Saint Georges de Poisieux Le Lac aux Moines Le Grand Baignerault * BEAUSSARON Bruno Tél : 06.80.32.08.01 03250 - Le Mayet de Montagne 03360 St Bonnet de Tronçais La Maison Neuve [email protected] Tel : 04.70.59.71.52 Tél: 06.75.93.28.72 03800 GANNAT Fax : 04.70.59.37.36 [email protected] Tél/Fax: 04.70.90.33.01 *JAMES Denis [email protected] Mob.:06.87.11.37.09 Les Niagnes *FRESSANGES (de) Charles-Etienne [email protected] 03330 COUTANSOUZES les Bonins TEISSEDRE—DELOUCHE Odile tel :04.70.90.47.20 03230 GANNAY SUR LOIRE * BERTHON Michel 6 rue St Barthélémy Mob:06.65.25.95.39 Mob : 06.29.67.18.72 15 route de St Pourçain 03500 CESSET [email protected] [email protected] -

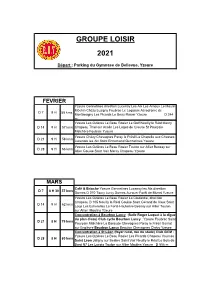

Groupe Loisir 2021.Pdf

GROUPE LOISIR 2021 Départ : Parking du Gymnase de Bellevue, Yzeure FEVRIER Yzeure Gennetines direction Lucenay Les Aix Les Arnoux Le Moulin Méchin Chézy Lusigny Foubrac Le Logiparc Aérodrome de D 7 9 H 55 kms Montbeugny Les Picards Le Beau Rosier Yzeure D 244 m Yzeure Les Ozières Le Beau Rosier Le Golf Neuilly le Réal Mercy D 14 9 H 57 kms Chapeau Thiel sur Acolin Les Loges de Creuse St Pourçain Malchère Foubrac Yzeure Yzeure Chézy Chevagnes Paray le Frésil La Chapelle aux Chasses D 21 9 H 58 kms Lucenaix les Aix Saint Ennemond Gennetines Yzeure Yzeure Les Ozières Le Beau Rosier Toulon sur Allier Bessay sur D 28 9 H 56 kms Allier Gouise Saint Voir Mercy Chapeau Yzeure MARS Café & Brioche Yzeure Gennetines Lucenay les Aix direction D 7 8 H 30 57 kms Dornes D 270 Toury Lurcy Dornes Aurouer Forêt de Munet Yzeure Yzeure Les Ozières Le Beau Rosier La Coulardie, direction Chapeau D 105 Neuilly le Réal Gouise Saint Gérand de Vaux Saint D 14 9 H 62 kms Loup Les Echerolles La Ferté Hauterive Bessay sur Allier Toulon sur Allier Moulins Yzeure Concentration à Bourbon Lancy (Salle Roger Luquet à la digue du plan d'eau) Club cyclo Bourbon Lancy : Yzeure Foubrac Saint D 21 8 H 79 kms Pourçain Malchère La Baraude Chevagnes Paray le Frésil Garnat sur Engièvre Bourbon Lancy Beaulon Chevagnes Chézy Yzeure Concentration à St Léon (foyer rural, rue du stade) Club GCM : Yzeure Les Ozières Le Beau Rosier Les Picards Chapeau Vaumas D 28 8 H 80 kms Saint Léon Jaligny sur Besbre Saint Voir Neuilly le Réal Le Bois de Bord N7 Les Lucots Toulon sur Allier Moulins