Village De Forez

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

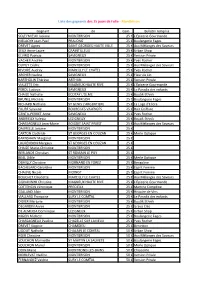

Liste Des Communes De La Loire Éligibles En 2019

Majoration de prime d'installation d'assistant maternel ou aide au démarrage d'une maison d'assistants maternels (Mam) : Liste des communes de la Loire éligibles en 2019 COMMUNE N° INSEE COMMUNE N° INSEE COMMUNE N° INSEE ABOEN 42001 CHATELUS 42055 LA COTE-EN-COUZAN 42072 AILLEUX 42002 CHAUSSETERRE 42339 LA RICAMARIE 42183 AMBIERLE 42003 CHENEREILLES 42060 LA TOUR-EN-JAREZ 42311 AMIONS 42004 CHERIER 42061 LA TOURETTE 42312 ANDREZIEUX-BOUTHEON 42005 CHIRASSIMONT 42063 LA TUILIERE 42314 APINAC 42006 CHUYER 42064 LA VALLA-SUR-ROCHEFORT 42321 ARCINGES 42007 CLEPPE 42066 LA VERSANNE 42329 ARCON 42008 COMBRE 42068 LAVIEU 42117 ARTHUN 42009 COTTANCE 42073 LAY 42118 AVEIZIEUX 42010 CRAINTILLEUX 42075 LE BESSAT 42017 BARD 42012 CROIZET-SUR-GAND 42077 LE CROZET 42078 BELLEROCHE 42014 DANCE 42082 LERIGNEUX 42121 BESSEY 42018 DOIZIEUX 42085 LES NOES 42158 BOEN-SUR-LIGNON 42019 ECOTAY-L'OLME 42087 L'HOPITAL-SOUS-ROCHEFORT 42109 BOISSET-SAINT-PRIEST 42021 ESSERTINES-EN-CHATELNEUF 42089 LURE 42125 BULLY 42027 ESSERTINES-EN-DONZY 42090 LURIECQ 42126 BUSSIERES 42029 FARNAY 42093 MACHEZAL 42128 BUSSY-ALBIEUX 42030 FONTANES 42096 MAIZILLY 42131 CALOIRE 42031 GRAIX 42101 MARCENOD 42133 CERVIERES 42034 GRAMMOND 42102 MARLHES 42139 CEZAY 42035 GREZOLLES 42106 MERLE-LEIGNEC 42142 CHALAIN-LE-COMTAL 42038 JARNOSSE 42112 MIZERIEUX 42143 CHALMAZEL-JEANSAGNIERE 42039 JAS 42113 MONTAGNY 42145 CHAMBEON 42041 JURE 42116 MONTARCHER 42146 CHAMBLES 42042 LA BENISSON-DIEU 42016 MONTCHAL 42148 CHAMPOLY 42047 LA CHAMBA 42040 MORNAND-EN-FOREZ 42151 CHANGY 42049 LA CHAMBONIE -

PASSEZ À LA VITESSE FIBRE ! Votre Territoire Investit Pour L’Internet Très Haut Débit URBISE

PASSEZ À LA VITESSE FIBRE ! Votre territoire investit pour l’Internet Très Haut Débit URBISE SAIL LES BAINS SAINT GERMAIN LA MONTAGNE SAINT MARTIN D'ESTREAUX SAINT PIERRE LA NOAILLE LA PACAUDIERE VIVANS SAINT DENIS DE CABANNE MAIZILLY LE CROZET CHARLIEU BELMONT DE LA LOIRE BELLEROCHE SAINT NIZIER SOUS CHARLIEU LA BENISSON DIEU ECOCHE MARS BRIENNON CHANDON CHANGY NOAILLY SAINT FORGEUX LESPINASSE POUILLY SOUS CHARLIEU ARCINGES SAINT BONNET DES QUARTS VILLERS CUINZIER SAINT HILAIRE SOUS CHARLIEU LE CERGNE SAINT GERMAIN LESPINASSE SEVELINGES AMBIERLE JARNOSSE THD42 NANDAX BOYER VOUGY MABLY SAINT ROMAIN LA MOTTE COUTOUVRE LA GRESLE SAINT HAON LE VIEUX SAINT RIRAND SAINT HAON LE CHATEL ROANNE RENAISON POUILLY LES NONAINS RIORGES SAINT LEGER SUR ROANNE PERREUX MONTAGNY LES NOES SAINT ANDRE D'APCHON COMBRE LE COTEAU OUCHES SAINT VINCENT DE BOISSET SAINT VICTOR SUR RHINS ARCON SAINT ALBAN LES EAUX PRADINES REGNY VILLEREST COMMELLE VERNAY LENTIGNY NOTRE DAME DE BOISSET PARIGNY VILLEMONTAIS LAY L’AMÉNAGEMENT CHERIER SAINT CYR DE FAVIERES NEAUX LA TUILIERE SAINT JEAN SAINT MAURICE SUR LOIRE SAINT SYMPHORIEN DE LAY FOURNEAUX SAINT PRIEST LA PRUGNE CORDELLE MACHEZAL BULLY SAINT PRIEST LA ROCHE VENDRANGES CROIZET SUR GAND SAINT JUST EN CHEVALET CREMEAUX CHIRASSIMONT SAINT POLGUES DANCE NEULISE CHAUSSETERRE SAINT JUST LA PENDUE SAINT CYR DE VALORGES JURE SAINT PAUL DE VEZELIN SAINT JODARD LURE SAINT ROMAIN D'URFE SOUTERNON AMIONS SAINTE COLOMBE SUR GAND SAINT MARCEL D'URFE PINAY SAINT MARCEL DE FELINES GREZOLLES VIOLAY CERVIERES LES SALLES SAINT GEORGES -

Nouvelle Carte Cantonale Finale

Nouveau découpage des cantons de la Loire Les Cantons du Département : Urbise er Sail- 1 Andrézieux-Bouthéon les-Bains e Saint- Saint-Germain- 2 Boën-sur-Lignon Martin- la-Montagne d'Estréaux La Saint- Pacaudière Vivans Pierre- Saint- e la-Noaille Denis- Maizilly 3 Charlieu de Le Crozet Charlieu Belmont- Belleroche La Saint-Nizier- Cabanne sous-Charlieu de-la-Loire Bénisson- Écoche Dieu Chandon Mars e Saint- Noailly 4 Le Coteau Changy Pouilly- Forgeux- Arcinges Saint-Bonnet- Briennon sous- Saint- Lespinasse Cuinzier Le des-Quarts Charlieu Hilaire- Villers Cergne e sous-Charlieu 5 Feurs Saint- Jarnosse Ambierle Germain- e Sevelinges Lespinasse 11 Nandax Boyer Vougy e Saint- 3 6 e Romain- Mably La Firminy Saint-Haon-le-Vieux la-Motte Coutouvre Gresle Saint- Rirand Saint-Haon-le-Châtel Roanne e Nord 7 Pouilly Saint- Montbrison Renaison les- Léger- Riorges Nonains sur- Roanne Perreux Montagny Roanne Les Noës e e Sud 9 Saint-André- Combre e d'Apchon 12 8 Le Pilat Le Saint- Ouches Saint- Arcon Coteau Vincent- Victor- Saint-Alban- de-Boisset sur-Rhins Commelle- Pradines Régny les-Eaux Notre- e Lentigny Vernay Villerest Parigny Dame- 9 Renaison Villemontais de-Boisset Lay Cherier Saint-Cyr-de- Saint-Jean- Neaux Fourneaux e La Tuilière Saint-Maurice- Favières 10 Rive-de-Gier Saint-Priest- sur-Loire Cordelle Saint-Symphorien- la-Prugne Vendranges de-Lay e Bully Saint- Machézal Cremeaux e 11 Roanne1 Saint-Just- Priest- 4 Croizet- en-Chevalet Saint- la-Roche Chirassimont Polgues Dancé sur-Gand Chausseterre Neulise e Saint- Saint- Saint-Just- Saint-Cyr- -

CULTURE, Encourager Les Talents

LE MAGAZINE DE LOIRE FOREZ AGGLO CULTURE, encourager les talents MARS 2018 SOMMAIRE ÉDITO Donner une autre dimension à nos atouts pour SE RENCONTRER AVANCER DONNER DU SENS dynamiser notre territoire est un objectif Terre de randonnées fort pour cette année. -9 CULTURE, une dynamique à encourager ous sommes Échanger, s’inspirer les uns aujourd’hui des autres pour progresser. un an après la Là réside tout l’intérêt de cette N fusion de nos nouvelle communauté. intercommunalités qui aura -5 -16 Cela nécessite de croire mobilisé énormément d’énergie. en nos atouts et de se faire DIALOGUER S’ÉTONNER Nous avons déjà pu harmoniser 4 confiance, entre nous. 12 de nombreux domaines, Bien sûr, les habitudes sont tout en vous proposant parfois bousculées, mais il est des services de qualité temps d’aller plus loin, de se 10 Aujourd’hui vient le temps projeter pour imaginer notre -11 de la revitalisation ! Après un territoire demain. Allez, pour commencer, 17 hiver studieux et rigoureux, le Alors c’est parti, engageons- un peu d’exercice : printemps arrive et un souffle nous résolument dans un nouveau doit maintenant partons randonner Déchets aménagement harmonieux irriguer nos interventions. qui permet le développement sur les mille Moderniser, dynamiser seront de toutes nos communes ! les maîtres-mots de nos et un sentiers foréziens ! Donnons-nous les moyens de actions. Dans tous les domaines COMPRENDRE RAYONNER nos ambitions en poursuivant (culturel, habitat, commerces, les investissements ! Imaginons économie…), notre ambition une autre dimension à notre est de coordonner pour faire territoire en mettant en Investissements grandir nos projets. -

Chazot Maisonneuv Philibert

RECEVEZ DES INFORMATIONS SUR VOTRE LIGNE PAR SMS OU PAR MAIL Afin de mieux vous informer , Carpostal Loire vous propose un service gratuit d'alertes par SMS et par mail. Vous recevrez ainsi les principales informations relatives à votre ligne, à votre arrêt directement sur votre mobile ou votre boîte mail. Carpostal Pour vous inscrire : www.carpostal-loire.fr UNE TARIFICATION UNIQUE, LIGNE LIGNE BALBIGNYROANNE ROANNE BALBIGNY C'EST PLUS PRATIQUE ! 201 201 RECEVEZ DES INFORMATIONS SUR VOTRE LIGNE PAR SMS OU PAR MAIL RECEVEZ DES INFORMATIONS SUR VOTRE LIGNE PAR SMS OU PAR MAIL Afin de mieux vous informer , Chazot vous propose un service gratuit d'alertes par Afin de mieux vous informer , Sessiecq vous propose un service gratuit d'alertes par le billet simple vendu à bord du car Transporteur : AUTOCARS MAISONNEUVE - Rue Hélène Boucher - ZI Les Planchettes - 42110 FEURS - 04 77 27 01 71 - www.maisonneuve.netSMS et par mail. Vous recevrez ainsi les principales informations relatives à votre ligne, SMS et par mail. Vous recevrez ainsi les principales informations relatives à votre ligne, 2 Transporteur : AUTOCARS MAISONNEUVE - Rue Hélène Boucher - ZI Les Planchettes - 42110 FEURS - 04 77 27 01 71 - www.maisonneuve.net à votre arrêt directement sur votre mobile ou votre boîte mail. Chazot à votre arrêt directement sur votre mobile ou votre boîte mail. Sessiecq UNE TARIFICATION UNIQUE, Pour vous inscrire : www.autocars-chazot.com Pour vous inscrire : www.voyages-sessiecq.fr 18 LIGNEle titre de 10 voyages vendu à bord du ROANNEcar * BALBIGNY C'EST PLUS PRATIQUE ! 201 PÉRIODE VERTE Correspond aux jours de l’année hors vacances scolaires PÉRIODE ORANGE Correspond aux jours de vacances scolaires Pour savoir quel horaire consulter, reportez-vous au calendrier des périodes sur cette fiche horaire. -

Lycee Beauregard Montbrison

papeteriepapeterie CARTECARTE DE DE CORRESPONDANCE CORRESPONDANCE DES 4 MARQUES FILLES Septembre 2017 Septembre 2020 DES 4 MARQUES FILLES LYCEE BEAUREGARD MONTBRISON Circuit : 147-601 Saint -Just-Saint-Rambert-Montbrison LMMeJV LMJV LMJV Mercredi Commune Arrêt Aller Retour Retour Retour Côteaux d'Avernay 06:50 18:01 19:01 13:01 Puy Blanc 06:51 18:00 19:00 13:00 L'ensoleillé 06:52 17:59 18:59 12:59 Echauds 06:53 17:58 18:58 12:58 Cabane Nicolas 06:54 17:57 18:57 12:57 Cimetière St Just 06:55 17:56 18:56 12:56 Place Gapiand 06:57 17:54 18:54 12:54 Le Pont 06:59 17:52 18:52 12:52 St-Just-St-Rambert Les Barques 07:00 17:51 18:51 12:51 Place Rosalie 07:00 17:51 18:51 12:51 Salle Polyvalente 07:01 17:50 18:50 12:50 Bois Dame 07:05 17:46 18:46 12:46 Pompiers 07:07 17:44 18:44 12:44 Place République 07:08 17:43 18:43 12:43 Poyet 07:09 17:42 18:42 12:42 St Côme 07:10 17:41 18:41 12:41 Saint Romain Le Puy X RD8 RD107 07:24 17:27 18:27 12:27 Place E.Beaune 07:36 17:13 18:13 12:18 Lycée Beauregard 07:38 17:05 18:05 12:05 Montbrison Place Bouvier 07:40 17:10 18:10 12:10 La Madeleine 07:45 17:00 18:00 12:00 24-26, av. -

Gagnant De Gain Bulletin Rempli À SOLEYMIEUX Josiane

Liste des gagnants des 15 jours de Folie - Montbrison Gagnant de Gain Bulletin rempli à SOLEYMIEUX Josiane MONTBRISON 25 € L'Epicerie Gourmande NIELACNY Jean-Paul PRALONG 25 € Boulangerie Fages DREVET Agnes SAINT GEORGES HAUTE VILLE 25 € Aux Mélanges des Saveurs SEUX Anne-Laure CRAINTILLEUX 25 € Urban Shop ELVIRO Patricia SAVIGNEUX 25 € Version Privée VACHER Andrée MONTBRISON 25 € Yves Rocher DUPUY Cédric MONTBRISON 25 € Aux Mélanges des Saveurs RIVOIRE Audrey MARCILLY LE CHATEL 25 € Yves Rocher ARCHER Nadine SAVIGNEUX 25 € Fleur de Lin BARTHOLIN Thérèse ARTHUN 25 € Version Privée VIALETTE Eric MAGNEUX HAUTE RIVE 25 € L'Epicerie Gourmande PEROL Ludovic SAVIGNEUX 25 € Le Paradis des enfants CHAIZE Nathalie ECOTAY L'OLME 25 € Boutik Ethnik BRUNEL Michèle MONTBRISON 25 € Boulangerie Fages RICHARD Nathalie ST GENIS L'ARGENTIERE 25 € La Loge d'Ellora FAURE Sylvaine BOURG LES VALENCES 25 € Hair Coiffure GENTIL-PERRET Anne SAVIGNEUX 25 € Yves Rocher ANDRIEUX Valexia LEZIGNEUX 25 € Boutik Ethnik CHASSAGNEUX Jean-Marie BOISSET SAINT PRIEST 25 € Aux Mélanges des Saveurs DAURELLE Josiane MONTBRISON 25 € CARTON Clothilde ST GEORGES EN COUZAN 25 € Merle Optique BARNSHAW Margaret MONTBRISON 25 € LAURENDON Margaux ST GEORGES EN COUZAN 25 € CHAIZE Marie-Christine MONTBRISON 25 € BERLANDE Christian ST ROMAIN LE PUY 25 € BEAL Odile MONTBRISON 25 € Merle Optique DEMILLY Christine MORNAND EN FOREZ 25 € Bengaline BACHELARD Géraldine MONTBRISON 25 € Esprit Femme CHAUVE Nicole MOINGT 25 € Esprit Femme BOUCHET Claudette MARCILLY LE CHATEL 25 € Aux Mélanges des -

LIGNE FEURS MONTBRISON Infos Horaires

LIGNE 114 FEURS MONTBRISON Transporteur : 2 TMC - 28 rue des roseaux verts – ZAC DES GRANGES 42600 MONTBRISON - 04 77 58 13 00 - www.2tmc.fr PÉRIODE VERTE Correspond aux jours de l’année hors vacances scolaires PÉRIODE ORANGE Correspond aux jours de vacances scolaires LIGNES DESSERVANT : 24 LIGNES RÉGULIÈRES PÉRIODE GRISE Correspond aux week-end et jours fériés Renseinement - accessiilité ROANNE 101 Montrond-les-Bains - Andrézieux Bouthéon PÉRIODE JAUNE Correspond aux jours de vacances d’été TI 102 Bourg-Argental - Le Bessat - St-Étienne C1 St-Symphorien/Coise - Andrézieux-Bouthéon - St-Étienne Pour savoir quel horaire consulter, reportez-vous au calendrier des périodes sur cette fiche horaire. 105 Balbigny - Andrézieux-Bouthéon - CHU de St-Étienne MONTBRISON 106 St-Marcellin-en-Forez - St-Just St-Rambert - St-Étienne C2 Sury-le-Comtal - Andrézieux-Bouthéon - Saint-Galmier 111 Montbrison - St-Étienne Renseinement - accessiilité 112 Chalmazel - Montbrison SAINT-ÉTIENNE 114 Feurs - Montbrison wTI Châteaucreux 119 Jonzieux - St-Étienne PÉRIODE VERTE FEURS MONTBRISON PÉRIODE ORANGE PÉRIODE GRISE PÉRIODE JAUNE 120 Craponne s/Arzon - St-Just St-Rambert - St-Étienne Période Verte 114 FEURS / MONTBRISON Période Orange Période Grise Période Jaune Bellevue 122 Annonay - St-Étienne COMMUNE POINTS D'ARRÊTS L M Me J V L M Me J V S L M Me J V 128 Pélussin - Maclas - Annonay 129 Chuyer - Chavanay - Roussillon FEURS Musée d'Assier (RD 1082) 7.20 8.30 9.15 13.20 15.30 17.20 18.45 7.20 9.15 13.20 17.20 14.00 17.50 9.15 14.00 17.50 Carnot 131 Maclas - -

Les 292 Communes Rurales Du Département

LES 292 COMMUNES RURALES DU DÉPARTEMENT ABOEN BURDIGNES CHAUSSETERRE AILLEUX BUSSIERES CHAVANAY AMBIERLE BUSSY ALBIEUX CHAZELLES SUR LAVIEU AMIONS CALOIRE CHENEREILLES APINAC CELLIEU CHERIER ARCINGES CERVIERES CHEVRIERES ARCON CEZAY CHIRASSIMONT ARTHUN CHAGNON CHUYER AVEIZIEUX CHALAIN D'UZORE CIVENS BALBIGNY CHALAIN LE COMTAL CLEPPE BARD CHALMAZEL- COLOMBIER JEANSAGNIERE BELLEGARDE EN FOREZ COMBRE CHAMBEON BELLEROCHE COMMELLE VERNAY CHAMBLES BELMONT DE LA LOIRE CORDELLE CHAMBOEUF BESSEY COTTANCE CHAMPDIEU BOEN-SUR-LIGNON COUTOUVRE CHAMPOLY BOISSET LES MONTROND CRAINTILLEUX CHANDON BOISSET SAINT PRIEST CREMEAUX CHANGY BONSON CROIZET SUR GAND CHARLIEU BOURG ARGENTAL CUINZIER CHATEAUNEUF BOYER CUZIEU CHATELNEUF BRIENNON DANCE CHATELUS BULLY DARGOIRE DEBATS RIVIERE D'ORPRA LA CHAMBONIE L'ETRAT DOIZIEUX LA CHAPELLE EN LAFAYE LEZIGNEUX ECOCHE LA CHAPELLE VILLARS L'HOPITAL LE GRAND ECOTAY L'OLME LA COTE EN COUZAN L'HOPITAL SOUS ROCHEFORT EPERCIEUX SAINT PAUL LA GIMOND LUPE ESSERTINES EN LA GRESLE CHATELNEUF LURE LA PACAUDIERE ESSERTINES EN DONZY LURIECQ LA TERRASSE SUR ESTIVAREILLES DORLAY MACHEZAL FARNAY LA TOUR EN JAREZ MACLAS FONTANES LA TOURETTE MAGNEUX HAUTE RIVE FOURNEAUX LA TUILIERE MAIZILLY FRAISSES LA VALLA EN GIER MALLEVAL GENILAC LA VALLA S/ROCHEFORT MARCENOD GRAIX LA VERSANNE MARCILLY LE CHATEL GRAMMOND LAVIEU MARCLOPT GREZIEUX LE FROMENTAL LAY MARCOUX GREZOLLES LE BESSAT MARGERIE CHANTAGRET GUMIERES LE CERGNE MARINGES JARNOSSE LE CROZET MARLHES JAS LEIGNEUX MAROLS JONZIEUX LENTIGNY MARS JURE LERIGNEUX MERLE LEIGNEC LA BENISSON DIEU -

Ligne Chalmazel Montbrison

LIGNE 11 2 CHALMAZEL MONTBRISON Transporteur : 2 TMC - 28 rue des roseaux verts - ZAC DES GRANGES - 42600 MONTBRISON - 04 77 58 13 00 - www.2tmc.fr PÉRIODE VERTE Correspond aux jours de l’année hors vacances scolaires PÉRIODE GRISE Correspond aux week-end et jours fériés PÉRIODE ORANGE Correspond aux jours de vacances scolaires PÉRIODE JAUNE Correspond aux jours de vacances d’été RECEVEZ DES INFORMATIONS SUR VOTRE LIGNE PAR SMS OU PAR MAIL Pour savoir quel horaire consulter, reportez-vous au calendrier des périodes sur cette fi che horaire. Pour vous inscrire : www.2tmc.fr 2 TMC LIGNES DESSERVANT : 24 LIGNES RÉGULIÈRES PÉRIODE VERTE CHALMAZEL → MONTBRISON PÉRIODE ORANGE PÉRIODE GRISE PÉRIODE JAUNE ROANNE 101 Montrond-les-Bains - Andrézieux Bouthéon COMMUNE POINTS D'ARRETS L M Me J V L M J V Me L M Me J V L M Me J V S D Férié L M Me J V 102 Bourg-Argental - Le Bessat - St-Étienne CHALMAZEL Station de Ski (1) . 16.20 . 9.45 13.30 16.45 . 10.30 13.30 16.45 10.30 . 13.30 16.45 . 10.30 13.30 16.45 C1 St-Symphorien/Coise - Andrézieux-Bouthéon - St-Étienne Croisement RD 6 - Le Supt . 16.25 . 9.50 13.35 16.50 . 10.35 13.35 16.50 10.35 . 13.35 16.50 . 10.35 13.35 16.50 105 Balbigny - Andrézieux-Bouthéon - CHU de St-Étienne Bourg . 6.35 7.05 . 10.00 . 13.10 . 16.35 18.25 6.39 10.00 13.45 17.00 . 10.45 13.45 17.00 10.45 . -

Projet De Suppression Du Canton De St-Jean-Soleymieux

Projet de suppression du canton de Saint-Jean-Soleymieux en 1821 e canton de Saint-Jean-Soleymieux est périodiquement menacé de disparition. Ce n'est pas L une situation nouvelle, déjà en 1821, il était question de son démembrement au profit des cantons voisins comme en témoigne le document ci-dessous transmis par Madame Marcoux, fille de M. Brignon, aujourd'hui décédé, ancien maire et conseiller général de Saint-Jean-Soleymieux. Il s'agit d'une lettre adressée par les services préfectoraux au maire de Saint-Jean : Préfecture du Département de la Loire 1e Division N° 6913 du Registre général Montbrison le 15 juin 1821 Monsieur le Maire, le Conseil Général du Département, par une délibération qu'il a prise, dans sa dernière session, a demandé que le Canton de St-Jean-Soleymieux fut supprimé et que les communes qui le composent fussent réunies aux cantons voisins. Les communes de La Chapelle-en-Lafaye, Montarcher, Luriecq et Marols feraient partie de celui de St-Bonnet-le-Château. Celle de St-Jean, Soleymieux, Chenereilles, Margerie-Chantagret et Boisset-St-Priest, deviendraient une dépendance de celui de Saint-Rambert. Et celles de St-Georges-Haute-Ville, Gumières, Lavieu, Chazelles, St-Thomas-la-Garde, la Montagne et la Rivière-en-Lavieu, seraient comprises dans la circonscription du canton de Montbrison. Les motifs de la demande du Conseil Général consistent : 1° Dans le peu de ressources que présente le village de St-Jean, chef-lieu ; 2° La trop grande distance qui le sépare de la majeure partie des communes du Canton ; 3° La difficulté des communications ; 4° Et dans le défaut de rapport qui existe entre le chef-lieu et les autres communes relativement au commerce et aux habitudes du Pays. -

Historique Du Corps Des Sapeurs

HISTORIQUE DES SAPEURS POMPIERS DE ST JEAN SOLEYMIEUX 1937 Quelques hommes de ST JEAN SOLEYMIEUX vont découvrir ce qu’est un Congrès de Sapeurs Pompiers, il se déroule à LA TALAUDIERE. Ils ont la ferme intention de fonder un Corps de Sapeurs Pompiers à ST JEAN SOLEYMIEUX. Les démonstrations de l’époque sont surtout manuelles, peu de mécanique. Une pompe à bras est à vendre. Ils se cotisent et l’achète. La municipalité de l’époque leur fournit 100 m de tuyaux en toile avec 1 lance. Ils sont un peu équipés et décident de fonder ce Corps des Sapeurs Pompiers qui deviendra plus tard Centre de Secours. Le maire, Baptiste MAZET maréchal ferrant et débit de boissons (café CHANUT), et la municipalité pensent qu’un corps de sapeurs pompiers n’est pas de première nécessité, ils donnent peu de subventions. C’est pour cela que la pompe à bras est payée par les pompiers bénévoles. Extrait du Conseil Municipal du 27 Mai 1937 Mr le Président expose l’utilité pour la Commune de la création d’un service de secours contre l’incendie. A la suite de cet exposé, le Conseil Municipal adopte la délibération suivante : Considérant que la Commune, dont la population est de 918 habitants, répartie dans 10 hameaux principaux, est en mesure d’acquérir le matériel d’incendie nécessaire, qu’il importe pour en assurer l’emploi d’organiser un Corps de Sapeurs Pompiers, Le Conseil Municipal : 1) Demande que ce Corps soit formé de 15 hommes. 2) S’engage au nom de la Commune à subvenir au moins pendant 15 ans aux dépenses énumérées à l’article 32 du décret du 13 Août 1925.