Gevigney-Et-Mercey Dans La Seconde Guerre Mondiale

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Extrait Du Registre Communautaire Du 17

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL REPUBLIQUE FRANCAISE COMMUNAUTAIRE HAUTE-SAONE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DE SAONE COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DE SAÔNE 67 rue François Mitterrand 70170 PORT SUR SAÔNE Nombre de membres : afférents au Conseil 57 Date de la convocation : 04/05/2021 en exercice 57 Date d’affichage : 21/05/2021 qui ont délibéré 53 L’an deux mil vingt et un, le 17 mai, à 18 h 30, les membres composant le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Terres de Saône se sont réunis à la salle Saônexpo à Port-sur-Saône, après convocation sous la présidence de Monsieur Luc SIMONEL, Président. Etaient présents, M. Mmes les membres du Conseil de la Communauté de Communes de Terres de Saône : AMANCE : BERTIN Jean-Marie, JACQUOT Béatrice, AMONCOURT : PARFAIT Marianne, BAULAY : GERARD Frédéric, BOUGNON : HUGEDET Didier, VON FELTEN Karl, BOURGUIGNON-LES-CONFLANS : NOLY Cédric, BREUREY-LES- FAVERNEY : MARCHAL Jean, FOUILLET François, BUFFIGNECOURT : PETRIGNET Sébastien, CHAUX-LES-PORT : CHAUDOT Olivier, CHARGEY LES PORT : MAGNIN Antoni, CONFLANDEY : DURGET Arnaud, CONTREGLISE : CHEVALLIER David, CUBRY-LES-FAVERNEY : BARDIN Christian, EQUEVILLEY : DEVAUX Elisabeth, FAVERNEY : LAURENT François, GUEDIN François, BURNEY Gérard, FLAGY : GRANGERET Jacques, FLEUREY-LES-FAVERNEY : TISSERAND Franck, GRATTERY : LALLEMAND Jérôme, MENOUX : BARBEROT Jean-Paul, MONTUREUX-LES- BAULAY : BERNARD Marcel, NEUREY EN VAUX :TOURNIER Patrice, POLAINCOURT : SIMONEL Luc, HORCHOLLE Benoît, NACCARATO Giuliano, PORT-SUR-SAONE : PEPE Jean, BOURION Brigitte, MADIOT Éric, REDOUTEY Agnès, MARIOT Jean-Pascal, PAULET-CHAILLET Véronique, SIBILLE Jean-Marie, RICHARD Stéphanie, ROBIN Sandrine, PROVENCHERE : LEVREY Jean, PURGEROT : CONFLAND Bruno, SAINT-REMY : PINOT Christian, SAPONCOURT : ETIENNE Christine, SCYE : JACHEZ Roland, LE-VAL-SAINT-ELOI : SEIMPERE David, VAUCHOUX : SEGURA Patrick, VAROGNE : FRANCHEQUIN Yannick, VELLEFRIE : CRIQUI Gilbert, LA VILLENEUVE BELLENOYE ET LA MAIZE : RIESER Joël VILLERS SUR PORT : LAURENT Thierry. -

Vesoul, Le "Date Jj Mmmm Aaaa"

PRÉFÈTE DE LA HAUTE-SAÔNE Direction départementale des territoires Service urbanisme, habitat et constructions Cellule bâtiments durables ddt-suh-cp@haute- saone.gouv.fr Récapitulatif des attestations « parasismique » à fournir Zones de sismicité (articles R563-4 et D563-8-1 du Code de l’environnement) : 1-Très faible 2-Faible 3-Modérée 4-Moyenne 5-Forte Haute-Saône non Haute-Saône Haute-Saône non concernée concernée « Haute-Saône : tout le département est en zone de sismicité modérée, sauf : – les cantons d'Autrey-lès-Gray, Champlitte, Combeaufontaine, Dampierre-sur-Salon, Fresne-Saint-Mamès, Gray, Gy, Jussey, Marnay, Pesmes, Vitrey-sur-Mance : zone de sismicité faible ; – les communes d'Alaincourt, Ambiévillers, Baulay, Boulot, Boult, Bucey-lès-Traves, Buffignécourt, Bussières, Buthiers, Chantes, Chassey-lès-Scey, Chaux-la-Lotière, Contréglise, Cordonnet, Ferrières-lès-Scey, Hurecourt, Montarlot-lès-Rioz, Montdoré, Montureux-lès-Baulay, Noidans-le-Ferroux, Ovanches, Perrouse, Polaincourt-et- Clairefontaine, Pont-du-Bois, Rupt-sur-Saône, Saponcourt, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Selles, Senoncourt, Sorans- lès-Breurey, Traves, Vauvillers, Venisey, Villers-Bouton, Voray-sur-l'Ognon, Vy-le-Ferroux, Vy-lès-Rupt ; zone de sismicité faible. » PC DAACT Article R431-16 e) du Article R462-4 du Code de l’urbanisme Code de l’urbanisme Attestation à joindre Attestation à joindre (cf formulaire cerfa) (cf formulaire cerfa) Immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à PC12 1 AT. 2 2 plus de 8 m par rapport au niveau du sol (établie -

Recueil Des Actes Administratifs N°70-2017-022

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°70-2017-022 HAUTE-SAÔNE PUBLIÉ LE 17 MARS 2017 1 Sommaire ARS Bourgogne Franche-Comté 70-2017-03-08-049 - Décision n° DOS/ASPU/052/2017 modifiant la décision n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. (2 pages) Page 4 DDT de Haute-Saône 70-2017-03-08-048 - grille de prix des denrées bio pour l'indemnisation des dégâts de gibier - barème 2016 (2 pages) Page 7 Préfecture de Haute-Saône 70-2017-03-13-004 - AR portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement principal de la SARL LEPAGE Pompes funèbres -23 grande rue à VAUVILLERS (3 pages) Page 10 70-2017-03-13-005 - AR portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement secondaire de la SARL LEPAGE Pompes funèbres -ZA en Crimard à MONTDORE (3 pages) Page 14 70-2017-03-14-002 - Arrêté DDCSPPdu 14 mars 2017mettant en demeure le GAEC DES 3L de faire cesser, sur le territoire de la commune de GENEVREUILLE, les écoulements d'effluents d'élevage vers le milieu naturel et de déposer un dossier de demande de dérogation aux règles de distance (2 pages) Page 18 70-2017-03-13-008 - Arrêté du 13 mars 2017 autorisant l'association « André BAZIN Club Cycliste Haute-Saône » à organiser une manifestation sportive intitulée « 19ème Prix cycliste des Terres de Saône », le dimanche 2 avril 2017, sur le territoire des communes de -

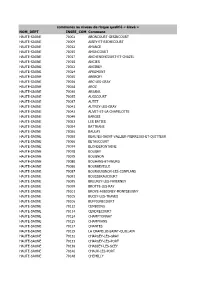

NOM DEPT INSEE COM Commune HAUTE-SAONE 70002

communes au niveau de risque qualifié « élevé » NOM_DEPT INSEE_COM Commune HAUTE-SAONE 70002 ABONCOURT-GESINCOURT HAUTE-SAONE 70009 AISEY-ET-RICHECOURT HAUTE-SAONE 70012 AMANCE HAUTE-SAONE 70015 AMONCOURT HAUTE-SAONE 70017 ANCHENONCOURT-ET-CHAZEL HAUTE-SAONE 70018 ANCIER HAUTE-SAONE 70022 ANGIREY HAUTE-SAONE 70024 APREMONT HAUTE-SAONE 70025 ARBECEY HAUTE-SAONE 70026 ARC-LES-GRAY HAUTE-SAONE 70028 AROZ HAUTE-SAONE 70030 ARSANS HAUTE-SAONE 70035 AUGICOURT HAUTE-SAONE 70037 AUTET HAUTE-SAONE 70041 AUTREY-LES-GRAY HAUTE-SAONE 70043 AUVET-ET-LA-CHAPELOTTE HAUTE-SAONE 70049 BARGES HAUTE-SAONE 70053 LES BATIES HAUTE-SAONE 70054 BATTRANS HAUTE-SAONE 70056 BAULAY HAUTE-SAONE 70058 BEAUJEU-SAINT-VALLIER-PIERREJUX-ET-QUITTEUR HAUTE-SAONE 70066 BETAUCOURT HAUTE-SAONE 70074 BLONDEFONTAINE HAUTE-SAONE 70078 BOUGEY HAUTE-SAONE 70079 BOUGNON HAUTE-SAONE 70080 BOUHANS-ET-FEURG HAUTE-SAONE 70086 BOURBEVELLE HAUTE-SAONE 70087 BOURGUIGNON-LES-CONFLANS HAUTE-SAONE 70091 BOUSSERAUCOURT HAUTE-SAONE 70095 BREUREY-LES-FAVERNEY HAUTE-SAONE 70099 BROTTE-LES-RAY HAUTE-SAONE 70101 BROYE-AUBIGNEY-MONTSEUGNY HAUTE-SAONE 70105 BUCEY-LES-TRAVES HAUTE-SAONE 70106 BUFFIGNECOURT HAUTE-SAONE 70112 CEMBOING HAUTE-SAONE 70114 CENDRECOURT HAUTE-SAONE 70124 CHAMPTONNAY HAUTE-SAONE 70125 CHAMPVANS HAUTE-SAONE 70127 CHANTES HAUTE-SAONE 70129 LA CHAPELLE-SAINT-QUILLAIN HAUTE-SAONE 70132 CHARGEY-LES-GRAY HAUTE-SAONE 70133 CHARGEY-LES-PORT HAUTE-SAONE 70138 CHASSEY-LES-SCEY HAUTE-SAONE 70146 CHAUX-LES-PORT HAUTE-SAONE 70148 CHEMILLY HAUTE-SAONE 70151 CHEVIGNEY HAUTE-SAONE 70165 COMBEAUFONTAINE -

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE Emplacement Des

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE Ambiévillers VOSGES Passavant -la-Rochère Pont Emplacement des Tours -du-Bois Selles aéro-réfrigérantes en activité Bousseraucourt La Basse Aillevillers-et-Lyaumont -Vaivre Alaincourt Fontenois-la-Ville La Montagne ( S3IC au 20 novembre 2014) Vougécourt Fleurey Montcourt -lès- Jonvelle Demangevelle Vauvillers St-Loup La Vaivre La Rosière Betoncourt Corre Montdoré Mailleroncourt Bourbévelle -St-Pancras -St-PancrasDampvalley Fougerolles La Longine Bouligney -St-Pancras Magnoncourt Ranzevelle Hurecourt Cuve Corravillers Aisey Girefontaine Corbenay Villars-le-Pautel -et- St-Loup Richecourt Ormoy Polaincourt -sur-Semouse St-Bresson Beulotte-St-Laurent Melincourt Amont-et-Effreney -et-Clairefontaine Anjeux Blondefontaine Saponcourt Jasney Raddon Anchenoncourt La Pisseure St-Valbert Amage Fontaine-lès-Luxeuil -et-Chapendu Esmoulières Betaucourt -et-Chazel Barges Magny Ste-Marie Raincourt Ainvelle -en-Chanois -lès-Jussey Dampierre-lès-Conflans Froideconche Faucogney Haut-du-Them-Château-Lambert Hautevelle Contréglise Plainemont -et-la-Mer Vernois Senoncourt St-Rémy Breuchotte -sur-Mance Cendrecourt Tartécourt Francalmont Servance Rosières La Voivre Cemboing La Proiselière Betoncourt -sur- Venisey Bourguignon Briaucourt Mance Montureux Cubry Bassigney -et-Langle -sur-Mance -lès- Les Fessey Miellin -lès-Baulay -lès- Ormoiche Luxeuil-les-Bains La Bruyère St-Marcel Conflans Plancher-les-Mines Jussey Faverney Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire Menoux Buffignécourt Conflans-sur-Lanterne Esboz-Brest Vitrey St-Sauveur Écromagny -

DDRM De La Haute Saône

PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE SERVICE INTERMINISTÉRIEL DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES DOSSIER DÉPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS Édition 2013 Préface Des événements récents ont montré que la France n'est pas à l'abri de Dépourvu de caractère réglementaire, non opposable aux tiers, il situations exceptionnelles notamment climatiques, qui peuvent avoir de constitue la contribution des services de l'État à la connaissance de lourdes conséquences sur la vie humaine et sur l'environnement. l'aléa et il est destiné à partager l'information avec les élus, les acteurs du terrain et les citoyens pour une meilleure prévention des risques. L'information préventive sur les risques majeurs est un droit inscrit dans le code de l'environnement qui dispose dans son article L.125-2 que "les La version 2013 dresse un état des lieux des risques majeurs dans le citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils département en fonction des connaissances actuelles et des données sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de collectées régulièrement par les services. sauvegarde qui les concernent. " Consultable dans chaque mairie et sur le site Internet de la préfecture, il Plus récemment, la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 Août constitue également l'un des principaux outils pour le maire dans 2004 place le citoyen au cœur de la sécurité civile. l'élaboration de son document d'information communale sur les risques majeurs (DICRIM) et de son plan communal de sauvegarde (PCS). Cela signifie qu'il est essentiel que chaque citoyen développe une véritable culture des risques. -

Guide De Pêche De Haute-Saône

01 Le Mot du Président 09 Les Plans d’eau www.peche-haute-saone.com es 54 A.A.P.P.M.A. de la Haute Saône 02 Organigramme de la fédération 10 Cartographie des parcours de pêche L 03 Les 54 A.A.P.P.M.A. 11 Parcours carpe de nuit 03 04 Cartes de pêche 2019 12 Labellisation “hébergement pêche” AAPPMA PRESIDENTS (ES) PARCOURS DE PECHE GARDES PARTICULIERS COMMUNES / DISTRIBUTEURS DE CARTES DE PECHE AAPPMA PRESIDENTS (E) PARCOURS DE PECHE GARDES PARTICULIERS COMMUNES / DISTRIBUTEURS DE CARTES DE PECHE protection du milieu aquatique de Haute-Saône de aquatique milieu du protection 05 Réciprocités EHGO - CHI - URNE 13 Les Ateliers Pêche Nature AUBRY Jean-Luc - 06.30.07.26.38 Camping du Lagon Vert – Route de Besançon – 03.84.31.73.16 Fédération départementale de pêche et de et pêche de départementale Fédération Renaud LATRONCHETTE BOUVARD Claude – 06.33.64.26.75 COMTE André – 7 Rue de la Fontaine du Douis – 03.84.31.75.39 MARNAY 06.07.87.06.79 Ognon et plan d’eau de « Marnay » / MARNAY 06 Périodes d’ouvertures de la pêche 14 Les réserves quinquennales et temporaires AILLEVILLERS Sébastien BEUGNOT DORNIER Pascal - 06.32.94.46.75 Office du Tourisme – 21 Place Hôtel de Ville – 03.84.31.90.91 06.06.70.75.10 Augronne, Semouse, Combeauté et Vieille Rivière MISSLIN Jean-Marc - 03.84.49.00.66 Tabac Duchêne - 2 Rue Henry Duhaut - 03.84.94.12.80 AILLEVILLERS ET LYAUMONT [email protected] CORBENAY Quincaillerie – 1 Avenue de Marnay – 03.84.31.75.78 Sommaire Heures légales de pêche Réglementation [email protected] CHRISTOPHE Florent - 06.60.66.30.03 -

Extrait Du Registre 19 Octobre

REGISTRE REPUBLIQUE FRANCAISE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL HAUTE-SAONE COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DE SAONE COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DE SAÔNE 67 rue François Mitterrand 70170 PORT SUR SAÔNE Nombre de membres : afférents au Conseil 57 Date de la convocation : 12/10/2020 en exercice 57 Date d’affichage : 23/10/2020 qui ont délibéré 51 L’an deux mil vingt, le 19 octobre, à 18 h 30, les membres composant le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Terres de Saône se sont réunis à la salle Saônexpo à Port-sur-Saône, après convocation sous la présidence de Monsieur Luc SIMONEL, Président. Etaient présents, M. Mmes les membres du Conseil de la Communauté de Communes de Terres de Saône : AMANCE : BERTIN Jean-Marie, JACQUOT Béatrice, AMONCOURT : PARFAIT Marianne, AUXON-LES-VESOUL : FRANCK-GRANDIDIER Isabelle, BAULAY : GERARD Frédéric, BOUGNON : HUGEDET Didier, VON FELTEN Karl, BOURGUIGNON-LES-CONFLANS : THOMAS Nelly, BREUREY-LES-FAVERNEY : MARCHAL Jean, FOUILLET François, BUFFIGNECOURT : PETRIGNET Sébastien, CHAUX-LES-PORT : FAURIE Jacques, CHARGEY LES PORT : MAGNIN Antoni, CONFLANDEY : PARAT Marie-Pierre, CONTREGLISE : LALLOZ Claude, CUBRY-LES- FAVERNEY : BARDIN Christian, EQUEVILLEY : DEVAUX Elisabeth, FAVERNEY : LAURENT François, GUEDIN François, FLAGY : CORNUEZ Michel, FLEUREY-LES-FAVERNEY : TISSERAND Franck, MENOUX : BARBEROT Jean-Paul, MERSUAY : CHERVET Christian, MONTUREUX-LES-BAULAY : BERNARD Marcel, POLAINCOURT : SIMONEL Luc, HORCHOLLE Benoît, NACCARATO Giuliano, PORT-SUR-SAONE : PEPE Jean, BOURION Brigitte, REDOUTEY Agnès, MARIOT Jean-Pascal, SIBILLE Jean-Marie, MARCHAND Jean-Marie, SCHMIDT Ludivine, RICHARD Stéphanie, PROVENCHERE : LEVREY Jean, PURGEROT : CONFLAND Bruno, SAINT-REMY : PINOT Christian, SCYE : JACHEZ Roland, LE-VAL-SAINT-ELOI : SEIMPERE David, VAROGNE : FRANCHEQUIN Yannick, VAUCHOUX : SEGURA Patrick, VELLEFRIE : CRIQUI Gilbert, VENISEY : CUNY Charles, VILLERS SUR PORT : LAURENT Thierry, VILORY : VILLATTE Delphine. -

Port-Sur-Saône (Partie Avale) (Département De Haute-Saône - 70)

Le 23 juin 2020 Projet d’aménagement du tronçon de la Véloroute l’Echappée bleue dans la vallée de la Saône de Corre (partie amont) à Port-sur-Saône (partie avale) (Département de Haute-Saône - 70) AVIS et PROPOSITIONS des Organisations Non Gouvernementales Collectif Loue et Rivières Comtoises France Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté France Nature Environnement Haute-Saône Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche-Comté « Pour un tracé écologiquement responsable qui préserve la vallée de la Saône » « Nous abusons des terres parce que nous les considérons comme une marchandise qui nous appartient. Lorsque nous voyons la terre comme une communauté à laquelle nous appartenons, nous pouvons commencer à l’utiliser avec amour et respect. » Aldo LEOPOLD (forestier et écologue américain Tiré de l’entête de la stratégie régionale de Biodiversité Bourgogne Franche Comté Aménagement du tronçon de la véloroute l’Echappée Bleue : Corre – Port-sur-Saône Avis et propositions des ONG de protection de l’environnement – juin 2020 Page 1 Sommaire Documents sources utilisés pour le présent avis 1. Introduction 2. Origine de l’avis et propositions des ONG 3. Résumé du projet et des impacts 4. La vallée de la Saône –un site patrimonial à protégé 5. Le projet – des impacts environnementaux minimisés et l’absence de mesures compensatoires réelles 6. Le projet – un intérêt public contestable 7. Les propositions de tracés des ONG 8. Les mesures de renforcement des ONG Aménagement -

VESOUL (Lot 21)

REALISATION DE DIAGNOSTICS PARTENARIAUX TERRITORIAUX FLASH « EMPLOIS COMPETENCES » BASSIN DE VESOUL (Lot 21) EMPLOI TERRITOIRES ORGANISATIONS RAPPORT FINAL – 28.12.2020 www.terredavance.com | Paris • Lyon • Toulouse | 06 85 11 26 29 [email protected] LOCALISATION DU BASSIN La liste des communes du bassin d’emploi figure en annexe 4 PAGE 2 RAPPEL DU PÉRIMÈTRE PAGE 3 LE BASSIN DE VESOUL EN RÉSUMÉ PAGE 4 INDICATEURS CLEFS : BASSIN DE VESOUL / REGION 55 611 ACTIFS / 4,4 % DES ACTIFS DE LA RÉGION NOMBRE D’HEURES D’ACTIVITÉ TAUX DE CHÔMAGE 26 228 SALARIÉS PRIVÉS / 3,9 % PARTIELLE AUTORISÉES 2EME TRIMESTRE 2020 DES SALARIÉS DE LA RÉGION 1ER AU 3E TRIMESTRE 2020 SECTORISATION DE L’EMPLOI 6,3% / 6,4% SALARIE (2019) 24 963/ 569 081 Industrie Construction dont 70,4% au premier trimestre Commerce Services Région NOMBRE DE DEMANDEURS PART DES SALARIÉS D’EMPLOI (ABC) Bassin CONCERNÉS PAR L’ACTIVITÉ SEPTEMBRE 2020 PARTIELLE 4,2 % DU CHÔMAGE 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1ER AU 3E TRIMESTRE 2020 9 396 / RÉGIONAL 2 545 ETABLISSEMENTS / 3,7 % DES ÉTABLISSEMENTS DE LA RÉGION 99,4% /87,7% SECTORISATION DU TISSU ECONOMIQUE (2019) EVOLUTION DEMANDE Industrie Construction NB D’INDEMNISATIONS/NB DE D’EMPLOI (ABC) Commerce Services DEMANDES D’AUTORISATION FÉVRIER/SEPTEMBRE 2020 2020, DÉPARTEMENT Région 91,1% des étbs/ 91,9% +754/ + 16 410 Bassin 0% 20% 40% 60% 80% 100% 21,0% des heures/ 24,5% +8,7% / + 7,9 % PAGE 5 UN BASSIN RURAL, AVEC UNE POPULATION EN CROISSANCE • UNE POPULATION EN CROISSANCE FORTE DE 18% DEPUIS 1968 (HAUTE-SAÔNE +12%, BFC +14%) DANS UN -

Navettee a Quel Circuit Appartient Ma Commune ?

NAVETTEE A QUEL CIRCUIT APPARTIENT MA COMMUNE ? Circuit n°1 : secteurs des collèges : Louis PERGAUD à FAVERNEY : Amance, Amoncourt, Baulay, Breurey-les-Faverney, Equevilley, Faverney, Fleurey-lès-Faverney, Menoux, Mersuay, Provenchère, Saint-Rémy. Louis PASTEUR à JUSSEY : Aboncourt-Gésincourt, Blondefontaine, Cemboing, Chauvirey-le-Châtel, Cintrey, Gevigney-et-Mercey, Jussey, La Roche- Morey, Molay, Montigny-lès-Cherlieu, Purgerot, Saint-Marcel, Vernois-sur-Mance, Vitrey-sur-Mance. André MASSON à SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE : Ainvelle, Anjeux, Bouligney, Briaucourt, Conflans-sur-Lanterne, Cuve, Dampierre-lès- Conflans, Fontaine-lès-Luxeuil, Hautevelle, Magnoncourt, Saint-Loup-sur-Semouse. Château RANCE à SCEY-sur-SAONE : Combeaufontaine, Port-sur-Saône, Scey-sur-Saône. Charles PEGUY à VAUVILLERS : Anchenoncourt-et-Chazel, Corre, Demangevelle, Fontenois-le-Ville, Jasney, Mailleroncourt-Saint-Pancras, Melincourt, Passavant-la-Rochère, Polaincourt, Selles, Vauvillers. des Combelles à FOUGEROLLES : Aillevillers, Corbenay, Fougerolles. Jacques BREL à VESOUL : Auxon, Flagy, Genevrey, Mailleroncourt-Charette, Meurcourt, Neurey-en-Vaux, Varogne, Vellefrie, La-Villedieu-en- Fontenette, Velorcey, Vesoul Montmarin-Rêpes. Jean-Léon GEROME à VESOUL : Bougnon, Charmoille, Conflandey, Montigny-lès-Vesoul, Pusey, Vesoul. Jean MACE à VESOUL : Colombe-lès-Vesoul, Frotey-lès-Vesoul, Navenne, Vesoul Circuit n°2 : secteurs des collèges : DUPLESSIS DEVILLE à FAUCOGNEY-ET-LA-MER : Amage, Breuchotte, Corravillers, Faucogney-et-la-Mer, La Longine, La Proiselière-et-Langle, Raddon-et-Chapendu, Saint- Bresson, Sainte-Marie-en-Chanois. du MORTARD à LURE : Adelans, Amblans-et-Velotte, Bouhans-lès-Lure, Dambenoit-lès-Colombe, Franchevelle, Froideterre, Lure, Magny-Vernois, Mollans, Quers. Claude MATHY à LUXEUIL-LES-BAINS : Froideconche, Luxeuil-les-Bains, Saint-Sauveur. Jean ROSTAND à LUXEUIL-LES-BAINS : Baudoncourt, Breuches-lès-Luxeuil, La Chapelle-lès-Luxeuil, Citers, Luxeuil-les-Bains, Villers-lès-Luxeuil. -

COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DE SAÔNE 67 Rue François Mitterrand 70170 PORT SUR SAÔNE

REGISTRE REPUBLIQUE FRANCAISE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL HAUTE-SAONE COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DE SAONE COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DE SAÔNE 67 rue François Mitterrand 70170 PORT SUR SAÔNE SÉANCE DU LUNDI 10 DECEMBRE 2018 Nombre de membres : afférents au Conseil 56 Date de la convocation : 27/11/2018 en exercice 56 Date d’affichage : 13/12/2018 qui ont délibéré 46 L’an deux mil dix-huit, le 10 décembre, à 18 h 30, les membres composant le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Terres de Saône se sont réunis à la salle Saônexpo à Port-sur-Saône, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Jean-Paul MARIOT. Etaient présents, M. Mmes les membres du Conseil de la Communauté de Communes de Terres de Saône : AMANCE : BERTIN Jean-Marie, JACQUOT Béatrice, AMONCOURT : DAUBIER Roger, BAULAY : GERARD Frédéric, BOUGNON : HUGEDET Didier, THOUILLEUX Gérard, BOURGUIGNON–LES-CONFLANS : MICHEL Henri, CHAUX-LES-PORT : BARBLU Gérard, CHARGEY-LES-PORT : DAROSEY Xavier, CONFLANDEY : LEBOUBE Gérard, CONTREGLISE : HONORE Sylvia, CUBRY LES FAVERNEY : PHILIPPOT Cédric, EQUEVILLEY : JARROT Pierre, FAVERNEY : GEORGES Daniel, GUEDIN François, FLAGY : CORNUEZ Michel, FLEUREY-LES-FAVERNEY : TISSERAND Franck, GRATTERY : LALLEMAND Jacques, MENOUX : GARRET Yves, MERSUAY : NARGUES Michel, MONTUREUX-LES-BAULAY : BERNARD Marcel, NEUREY EN VAUX : LIGEY Philippe, POLAINCOURT : SIMONEL Luc, HUMBLOT René, DELAITRE Michel, PORT- SUR-SAONE : MARIOT Jean-Paul, PEPE Jean, MADIOT Éric, SIBILLE Jean-Marie, LAVIEZ Edith, CERDAN Alain, PROVENCHERE : PLAZA François, SAINT-REMY : METTELET Christian, MOREL Véronique, SCYE : JACHEZ Roland, SENONCOURT : MAIRE Patrick, LE-VAL-SAINT-ELOI : PINOT Daniel, VAROGNE : GROSSOT Gérard, VAUCHOUX : SEGURA Patrick , VELLEFRIE : CRIQUI Gilbert, VENISEY : CUNY Charles, LA VILLENEUVE-BELLENOYE-ET-LA-MAIZE : RIESER Joël, VILLERS-SUR-PORT : DURGET Gérard, VILORY : GAUTHIER Bruno.