Eglise-De-Castetner.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

247 Communes Soumise À Zones IAHP 23/04/2021 14:00 ABIDOS

247 communes soumise à zones IAHP 23/04/2021 14:00 Situation Date indicative ZP Commune N° Insee Type de zone stabilisée ou remise en place coalescente évolutive palmipèdes ABIDOS 64003 ZS Stabilisée ABITAIN 64004 ZS Stabilisée 14/05/2021 ABOS 64005 ZS Stabilisée ANDREIN 64022 ZS Stabilisée 14/05/2021 ANOS 64027 ZSR Stabilisée 13/05/2021 ARANCOU 64031 ZS Évolutive ARAUJUZON 64032 ZS Stabilisée 14/05/2021 ARAUX 64033 ZS Stabilisée 14/05/2021 ARBERATS-SILLEGUE 64034 ZS Stabilisée 14/05/2021 ARBOUET-SUSSAUTE 64036 ZS Stabilisée 14/05/2021 ARGAGNON 64042 ZS Stabilisée ARGELOS 64043 ZS Stabilisée ARGET 64044 ZSR Stabilisée 13/05/2021 ARNOS 64048 ZSR Stabilisée 13/05/2021 ARRAUTE-CHARRITTE 64051 ZS Évolutive ARRICAU-BORDES 64052 ZS Stabilisée 11/05/2021 ARROS-DE-NAY 64054 ZS Stabilisée 17/05/2021 ARROSES 64056 ZS Stabilisée 11/05/2021 ARTHEZ-D'ASSON 64058 ZS Stabilisée 17/05/2021 ARTHEZ-DE-BEARN 64057 ZSR Stabilisée 13/05/2021 ARTIX 64061 ZS Stabilisée ARUDY 64062 ZS Stabilisée 17/05/2021 ARZACQ-ARRAZIGUET 64063 ZSR Stabilisée 13/05/2021 ASSON 64068 ZS Stabilisée 17/05/2021 ASTE-BEON 64069 ZS Stabilisée 17/05/2021 ASTIS 64070 ZS Stabilisée ATHOS-ASPIS 64071 ZS Stabilisée 14/05/2021 AUBIN 64073 ZSR Stabilisée 13/05/2021 AUBOUS 64074 ZS Stabilisée 11/05/2021 AUDAUX 64075 ZS Stabilisée 14/05/2021 AUGA 64077 ZSR Stabilisée 13/05/2021 AURIAC 64078 ZS Stabilisée AURIONS-IDERNES 64079 ZS Stabilisée 11/05/2021 AUTERRIVE 64082 ZS Évolutive AUTEVIELLE-ST-MARTIN-BIDEREN 64083 ZS Stabilisée 14/05/2021 AYDIE 64084 ZS Stabilisée 11/05/2021 AYDIUS 64085 ZS -

Recueil Des Actes Administratifs N°64-2020-056 Publié Le 20 Mai 2020

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°64-2020-056 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES PUBLIÉ LE 20 MAI 2020 1 Sommaire DDCS 64-2020-05-15-008 - Arrêté modificatif portant réquisition de l’hôtel Eco-Relais –Rue de Strasbourg – 64140 Lons (2 pages) Page 5 DDPP 64-2020-05-13-007 - Arrêté préfectoral autorisant EXOTIC PARK à Lescar à détenir et présenter au public des spécimens de tortues de Floride, espèces exotiques envahissantes listées sous le régime de l'article L.411-6 du code de l'environnement (6 pages) Page 8 64-2020-05-07-007 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL ZOO d'ASSON à Asson à détenir et présenter des spécimens d'ouettes d'Egypte et de muntjacs de Reeves, espèces exotiques envahissantes sous le régime de l'article L.411-6 du code de l'environnement (6 pages) Page 15 64-2020-05-13-005 - Arrêté préfectoral n° DDPP/2020-031 portant déclaration d'infection de la faune sauvage vis-à-vis de la tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques et prescrivant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte au sein d'une zone à risque (20 pages) Page 22 64-2020-05-13-006 - Arrêté préfectoral n° DDPP/2020-032 ordonnant des chasses particulières à mettre en oeuvre pour la capture de blaireaux aux fins de surveillance dans les zones définies à risque de tuberculose bovine pour la faune sauvage, dans le département des Pyrénées-Atlantiques (5 pages) Page 43 DDTM-SGPE 64-2020-05-15-004 - Arrêté préfectoral portant autorisation de capture de populations astacicoles à des fins écologiques dans le cadre du DOCOB Natura 2000 "Saison" -

Mardi 26 Mai 2015 Page 1 Sur 9 Département Des Pyrénées-Atlantiques Liste Des Maires De L'arrondissement De Pau Commune Nom Du Maire Aast MORLANNE Romain

mardi 26 mai 2015 Page 1 sur 9 Département des Pyrénées-Atlantiques Liste des maires de l'arrondissement de Pau Commune Nom du maire Aast MORLANNE Romain Abère CUILLET Myriam Abidos MIRASSOU Jean-Claude Andoins ROCHE Christian Angaïs ARRABIE Bernard Anos DESCLAUX Christelle Anoye LAVOYE Alain Arbus LARRIEU Didier Aressy FERRATO Claude Argagnon CASSOU André Argelos BORNY Marcel Arget SOUSTRA Thierry Arnos PEDEGERT Alain Arricau-Bordes RIGAUD Marie-Odile Arrien LOUSTAU Martine Arros-de-Nay D'ARROS Gérard Arrosès CANTOUNET Michel Arthez-d'Asson LAFFITTE Jean-Jacques Arthez-de-Béarn GARCIA Philippe Artigueloutan LABAN-WINOGRAD Michèle Artiguelouve DENAX Jean-Marc Artix BERGERET-TERCQ Jean-Marie Arzacq-Arraziguet FAM Henri Assat RODRIGUEZ Pierre Asson CANTON Marc Astis CAIE Alain Aubin CASTETBIEILH Jean-Louis Aubous PAULIEN René Auga LACABANNE Jean-Paul Auriac LARROUTUROU Christian Aurions-Idernes OULIE Nadine mardi 26 mai 2015 Page 2 sur 9 Département des Pyrénées-Atlantiques Liste des maires de l'arrondissement de Pau Commune Nom du maire Aussevielle LOCATELLI Jacques Auterrive LABACHE Philippe Aydie LACOSTE Maurice Baigts-de-Béarn PEMARTIN Guy Balansun ALCETEGARAY Bénédicte Baleix ROUSTAA Vincent Baliracq-Maumusson SERGENT Sylvain Baliros HOURCQ Jean-Claude Barinque BURON Bernard Barzun MINVIELLE Maurice Bassillon-Vauzé LAGARRUE Claude Baudreix ESCALE Francis Bédeille SEBAT Francis Bellocq DEMAISON Idelette Bénéjacq PANIAGUA Thomas Bentayou-Sérée TEULÉ Jean-Paul Bérenx DOMERCQ-BAREILLE Jean Bernadets DEBOSSE Yvan Bésingrand LAURIO Michel -

Pyrenees Atlantiques

Observatoire national des taxes foncières sur les propriétés bâties 13 ème édition (2019) : période 2008 – 2013 - 2018 L’observatoire UNPI des taxes foncières réalise ses estimations à partir de données issues du portail internet de la Direction générale des finances publiques (https://www.impots.gouv.fr) ou de celui de la Direction générale des Collectivités locales (https://www.collectivites-locales.gouv.fr). En cas d’erreur due à une information erronée ou à un problème dans l’interprétation des données, l’UNPI s’engage à diffuser sur son site internet les données corrigées. IMPORTANT ! : les valeurs locatives des locaux à usage professionnel ayant été réévaluées pour le calcul de l’impôt foncier en 2017, nos chiffres d’augmentation ne sont valables tels quels que pour les immeubles à usage d’habitation. Précautions de lecture : Nos calculs d’évolution tiennent compte : - de la majoration légale des valeurs locatives , assiette de la taxe foncière (même sans augmentation de taux, les propriétaires subissent une augmentation de 4,5 % entre 22013 et 2018, et 14,6 % entre 2008 et 2018) ; - des taxes annexes à la taxe foncière (taxe spéciale d’équipement, TASA, et taxe GEMAPI), à l’exception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Précisions concernant les taux départementaux 2008 : En 2011 la part régionale de taxe foncière a été transférée au département. Pour comparer avec 2008, nous additionnons donc le taux départemental et le taux régional de 2008. Par ailleurs, nos calculs d’évolution tiennent compte du fait que, dans le cadre de cette réforme, les frais de gestion de l’Etat sont passés de 8 % à 3 % du montant de la taxe foncière, le produit des 5 % restants ayant été transféré aux départements sous la forme d’une augmentation de taux. -

Liste Des Services D'aide À Domicile

14/04/2015 LISTE DES SERVICES D'AIDE À DOMICILE pouvant intervenir auprès des personnes âgées bénéficiaires de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (A.P.A.), des adultes handicapées bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H.) et pour certains, auprès des bénéficiaires de l'aide ménagère au titre de l'aide sociale légale départementale A Habilitation à l'aide sociale départementale www.cg64.fr TI = Type d'interventions réalisables u AS = Service prestataire d'aide à domicile pouvant intervenir auprès des P = Prestataire -- M = Mandataire t bénéficiaires de l'aide sociale départementale Pour plus d'information, voir : Choisir un mode d'intervention . C Code AS Nom du service Adresse Ville Téléphone TI Territoire d'intervention G Postal CCAS Hôtel de ville P Ville d’ANGLET A AS 64600 ANGLET 05 59 58 35 23 Centre Communal d'Action Sociale Place Charles de Gaulle M Département des Pyrénées-Atlantiques Uniquement en garde de nuit itinérante Association 12, rue Jean Hausseguy A AS 64600 ANGLET 05 59 03 63 30 P Communauté d’agglomération du BAB (BIARRITZ, Les Lucioles BP 441 BAYONNE, ANGLET) et périphérie proche Association P 95, avenue de Biarritz 64600 ANGLET 05 59 41 22 98 Département des Pyrénées-Atlantiques Côte Basque Interservices (ACBI) M Association P 3, rue du pont de l'aveugle 64600 ANGLET 05 59 03 53 31 Département des Pyrénées-Atlantiques Services aux Particuliers (ASAP) M Association 12, rue Jean Hausseguy P 64600 ANGLET 05 59 03 63 30 Département des Pyrénées-Atlantiques Garde à Domicile BP 441 M Centre -

Rankings Municipality of Sauvelade

9/29/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links FRANCIA / NOUVELLE AQUITAINE / Province of PYRENEES ATLANTIQUES / Sauvelade Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH FRANCIA Municipalities Powered by Page 2 Aast Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Ciboure AdminstatAbère logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Claracq Abidos FRANCIA Coarraze Abitain Conchez- Abos de-Béarn Accous Corbère-Abères Agnos Coslédaà- Ahaxe-Alciette- Lube-Boast Bascassan Coublucq Ahetze Crouseilles Aïcirits-Camou- Cuqueron Suhast Denguin Aincille Diusse Ainharp Doazon Ainhice- Mongelos Dognen Ainhoa Domezain- Berraute Alçay- Alçabéhéty- Doumy Sunharette Eaux-Bonnes Aldudes Escos Alos-Sibas- Escot Abense Escou Amendeuix-Oneix Escoubès Amorots-Succos Escout Ance Féas Escurès Andoins Eslourenties-Daban Andrein Espéchède Angaïs Espelette Anglet Espès-Undurein Angous Espiute Anhaux Espoey Anos Esquiule Anoye Estérençuby Aramits Estialescq Arancou Estos Araujuzon Etcharry Araux Etchebar Arbérats- Etsaut Sillègue Eysus Arbonne Powered by Page 3 Arbouet- Fichous- L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Sussaute Riumayou Adminstat logo Arbus Gabaston DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH FRANCIA Arcangues Gabat Aren Gamarthe Aressy Gan Arette Garindein Argagnon Garlède- Mondebat Argelos Garlin Arget Garos Arhansus Garris -

Liste Des SAAD

15/09/2020 LISTE DES SERVICES D'AIDE À DOMICILE pouvant intervenir auprès des personnes âgées bénéficiaires de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (A.P.A.) et/ou des adultes handicapées bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H.) et pour certains, auprès des bénéficiaires de l'aide ménagère au titre de l'aide sociale légale départementale Habilitation à l'aide sociale départementale www.le64.fr TI = Type d'interventions réalisables AS = Service prestataire d'aide à domicile pouvant intervenir auprès des bénéficiaires P = Prestataire -- M = Mandataire de l'aide sociale départementale Code AS Nom du service Adresse Ville Téléphone TI Territoire d'intervention Postal Centre Mercure P AS A.D.M.R. ADOUR ET NIVE 64600 ANGLET 05 59 59 44 75 Département des Pyrénées-Atlantiques 25 avenue Jean Léon Laporte M CCAS 2 avenue Belle Marion AS 64600 ANGLET 05 59 58 35 23 P Ville d’ANGLET Centre Communal d'Action Sociale Pôle Solidarité Association Uniquement en garde de nuit itinérante AS Les Lucioles 95, avenue de Biarritz 64600 ANGLET 05 59 03 63 30 P Communauté d’agglomération du BAB (BIARRITZ, BAYONNE, ANGLET) et périphérie GARDE DE NUIT ITINERANTE proche Association P 3, rue du pont de l'aveugle 64600 ANGLET 05 59 03 53 31 Département des Pyrénées-Atlantiques Services aux Particuliers (ASAP) M Association P 95, avenue de Biarritz 64600 ANGLET 05 59 03 63 30 Département des Pyrénées-Atlantiques Garde à Domicile M Bâtiment l’alliance - 3 rue du pont de AZAE COTE BASQUE 64600 ANGLET 05 59 58 29 50 P Département des Pyrénées-Atlantiques -

Liste Des Actes De La Commune De BIRON - 2674 Éléments - 26/06/2012 – Fait Par MCLV.H12 - Page 1

Liste des Actes de la commune de BIRON - 2674 éléments - 26/06/2012 – Fait par MCLV.h12 - page 1 Nom Naissance Parents Mariage Conjoint(e) Parents conjoint(e) Décès ? 17.2.1762 ? Biron ? ~ 1713 26.1.1793 Catherine Biron ? ~ 4.1787 6.12.1788 Catherine Biron ? (c) 1784 15.10.1786 Jacques Biron ? ~ 8.1788 Victoire Biron ABADIE dit HOUSSATS (c) 1730 12.8.1762 Charles Biron ABADIE dite AUSSATS (c) 1741 ABADIE, Louis 24.11.1767 MARQUE, Pierre dit Pondeula MARQUE, Michel dit Pondeula 23.4.1806 Marie Biron AYET, Marie Sauvelade 9.6.1738 Sauvelade BERNEDE, Jeanne Sauvelade ABBADIE dite HOUSSAT ~ 1752 15.7.1771 BARADIU dit LAYUS, Jean 4.12.1780 Elisabeth Biron Biron Pierre Biron 14.2.1747 Sarpourenx AGEDE ~ 1791 12.3.1860 Anne Biron Biron AGEDE ~ 1822 AGEDE, François 2.11.1823 Augustin CASSOU, Marie Biron AGEDE 12.1.1823 DAGEDE, Pierre Augustin Biron MIALOCQ, Jeanne AGEDE 14.11.1779 AGEDE, Pierre • 16.6.1802 • DOUX, Paul dit Ponjuzon • DOUX, Pascal Pierre dit 25.9.1847 Catherine Depart DUBOY, Elisabeth Biron 23.1.1775 Biron Pouyeusou Biron • 28.5.1812 • ANGLADE dit PATOCQ, BIERGE dite PONJUZON, Jeanne Biron Augustin François 28.8.1785 Castetner • ANGLADE dit TROUILH, Jean BARBE dite PATOCQ, Marie Jeanne AGEDE 12.5.1861 AGEDE, Jean 23.9.1861 Catherine Biron SALOM, Pauline Biron AGEDE 9.11.1865 AGEDE, Jean Elisabeth Biron SALOM, Pauline AGEDE 31.10.1783 AGEDE, Pierre 18.11.1808 CASSOU, Marie CASSOU, Jean 25.9.1855 François DUBOY, Elisabeth Biron 30.8.1785 NAPIAS, Marie dite Coustet Biron AGEDE 30.11.1816 DAGEDE, Pierre 14.3.1825 François Biron MIALOCQ, -

Randonnée "Birade En Béarn"

DIMANCHE 14 AVRIL 2019 RANDONNÉE "BIRADE EN BÉARN" La section cyclotourisme du Foyer des Soarns d’Orthez a le plaisir de vous inviter à sa cinquième randonnée de Ligue intitulée " BIRADE EN BÉARN ". Nous vous accueillerons à la salle des sports Pierre SEILLANT Boulevard Charles De Gaulle à partir de 7 h 30. Trois parcours vous seront proposés : 53 Km – 72 Km – 84 Km, sur les petites routes de notre beau Béarn. Vous pourrez découvrir de magnifiques petits villages. Cette randonnée est ouverte à tous les cyclotouristes sans exception affiliés ou non à la Fédération Française de Cyclotourisme Les participants de moins de 18 ans, non accompagnés, doivent présenter une autorisation parentale. L’inscription est gratuite pour les licenciés F.F.C.T. et aux non licenciés de moins de 18 ans. Aux autres participants une somme forfaitaire de 4 € est demandée. (Assurance et ravitaillement) Chaque randonneur doit se conformer au code de la route. Le club organisateur décline toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident pouvant survenir au participant, au cours de cette randonnée. Le port du casque est fortement conseillé. Nous vous proposons aussi pour les accompagnateurs, une marche détente d’une dizaine de kilomètres autour d’Orthez, organisée par la section Marche du Foyer. Le départ sera donné à 9 h. Sandwichs, boissons et café seront à votre disposition. Vous pourrez utiliser les douches et toilettes de la salle des sports. A 12 h 30, un vin d’honneur vous sera offert. La fermeture des contrôles à l’arrivée se fera à 16 heures. Au plaisir de se rencontrer le 14 avril. -

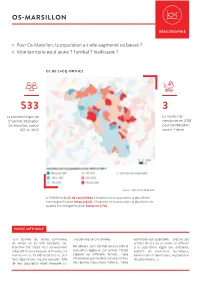

Os-Marsillon

OS-MARSILLON DÉMOGRAPHIE » Pour Os-Marsillon, la population a-t-elle augmenté ou baissé ? » Mon territoire est-il jeune ? Familial ? Vieillissant ? CC DE LACQ-ORTHEZ 533 3 La population légaleau Le nombre de 1er janvier 2020 pour naissances en 2018 Os-Marsillon, contre pour Os-Marsillon 451 en 2012 contre 4 décès Source : INSEE RGP 2012-2017 A l’échelle de la CC de Lacq-Orthez, l’évolution de la population la plus élevée est enregistrée pour Arnos (+41%). L’évolution de la population la plus faible est quant à elle enregistrée pour Castetner (-7%). POINT MÉTHODE Tout comme les autres communes une période de cinq années. estimation est essentielle : près de 350 de moins de 10 000 habitants, Os- articles de lois ou de codes se réfèrent Marsillon fait l’objet d’un recensement Par ailleurs, pour estimer au plus près la à la population légale (ex. dotations, exhaustif tous les cinq ans. A l’inverse, les population légale au 1er janvier, l’INSEE nombre de conseillers municipaux, communes de 10 000 habitants ou plus s’appuie sur différents fichiers : taxe barèmes de certaines taxes, implantation font l’objet d’une enquête annuelle, 40% d’habitation, permis de construire, fichiers des pharmacies...). de leur population étant recensée sur des régimes d’assurance maladie... Cette OS-MARSILLON POPULATION PAR TRANCHE D’ÂGE 128 154 Le nombre de Le nombre de moins de 18 ans retraités pour Os- vivant dans la Marsillon, contre 128 commune, contre en 2007, soit une 115 en 2007 évolution de 20% en dix ans 20% de la population a moins de 14 ans pour Os-Marsillon. -

(EU) 2021/335 of 23 February 2021 Amending the Annex To

25.2.2021 EN Offi cial Jour nal of the European Uni on L 66/5 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2021/335 of 23 February 2021 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2020/1809 concerning certain protective measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2021) 1386) (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Council Directive 89/662/EEC of 11 December 1989 concerning veterinary checks in intra-Community trade with a view to the completion of the internal market (1), and in particular Article 9(4) thereof, Having regard to Council Directive 90/425/EEC of 26 June 1990 concerning veterinary checks applicable in intra-Union trade in certain live animals and products with a view to the completion of the internal market (2), and in particular Article 10(4) thereof, Having regard to Council Directive 2005/94/EC of 20 December 2005 on Community measures for the control of avian influenza and repealing Directive 92/40/EEC (3), and in particular Article 63(4) thereof, Whereas: (1) Commission Implementing Decision (EU) 2020/1809 (4) was adopted following outbreaks of highly pathogenic avian influenza (HPAI) in holdings where poultry or other captive birds were kept in certain Member States and the establishment of protection and surveillance zones by those Member States in accordance with Council Directive 2005/94/EC. (2) Implementing Decision (EU) 2020/1809 provides that the protection and surveillance zones established by the Member States listed in the Annex to that Implementing Decision, in accordance with Directive 2005/94/EC, are to comprise at least the areas listed as protection and surveillance zones in that Annex. -

Rdv Ferme 2021

RDV à la ferme Du 8 juillet au 11 septembre 2021 De belles rencontres avec des passionnés pour déguster le meilleur du Cœur de Béarn ! Les producteurs du Cœur de Béarn vous accueillent chez eux ! Lors d'un instant privilégié, nos agriculteurs partagent avec vous leur métier, leur passion, leur quotidien et bien sûr vous feront déguster les produits du terroir ! Visites guidées et dégustations sur RÉSERVATION uniquement. JUILLET AOÛT Jeudi 8 - 16h Mardi 3 - 16h DOAZON GIVRÉS DES PRÉS - CASTEIDE-CANDAU MOULIN DE COMPAYROT - Mercredi 4 - 15h Vendredi 9 - 16h FERME BARRÈRE - MONEIN MIELLERIE DROUGARD - LOUBIENG Vendredi 6 - 17h Mardi 13 - 16h LES P'TITS CUISINÉS - CASTILLON D'ARTHEZ DOMAINE BELLEGARDE - MONEIN Lundi 9 - 16h CASTEIDE-CANDAU Jeudi 15 - 10h GIVRÉS DES PRÉS - SPIRULINE D'AQUITAINE - ARGAGNON Mercredi 11 - 16h GIVRÉS DES PRÉS - CASTEIDE-CANDAU Vendredi 16 - 16h Vendredi 13 - 17h GIVRÉS DES PRÉS - CASTEIDE-CANDAU LES P'TITS CUISINÉS - CASTILLON D'ARTHEZ Mardi 20 - 16h Mardi 17 - 16h CASTEIDE-CANDAU MOULIN DE COMPAYROT - DOAZON GIVRÉS DES PRÉS - Mercredi 18 - 16h Vendredi 23 - 16h MOULIN DE COMPAYROT- DOAZON MIELLERIE DROUGARD - LOUBIENG Vendredi 20 - 17h LES P'TITS CUISINÉS - CASTILLON D'ARTHEZ Mardi 27 - 16h Mercredi 25 - 15h CASTEIDE-CANDAU GIVRÉS DES PRÉS - FERME BARRÈRE - MONEIN Jeudi 29 - 15h Jeudi 26 - 10h MONEIN FERME BARRERE - SPIRULINE D'AQUITAINE - ARGAGNON Vendredi 30 - 16h Vendredi 27 - 16h MIELLERIE DROUGARD - LOUBIENG MIELLERIE DROUGARD - LOUBIENG SEPTEMBRE Mercredi 1er - 16h Mercredi 8 - 15h GIVRÉS DES PRÉS - CASTEIDE-CANDAU FERME BARRÈRE - MONEIN Vendredi 3 - 16h Vendredi 10 - 10h MIELLERIE DROUGARD - LOUBIENG SPIRULINE D'AQUITAINE - ARGAGNON GIVRÉS DES PRÉS MIELLERIE DROUGARD CASTEIDE-CANDAU LOUBIENG Comment des producteurs de lait ont eu Plus de secrets avec la miellerie et les cette idée folle de faire de la glace ! différents produits issus de la ruche.