Etude D'impact

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Confluence De La Bourbre Et Du Catelan Communes De Chamagnieu, Saint-Quentin-Fallavier, Satolas-Et-Bonce Et La Verpillière Plan De Gestion 2010-2019

Confluence de la Bourbre et du Catelan Communes de Chamagnieu, Saint-Quentin-Fallavier, Satolas-et-Bonce et La Verpillière Plan de gestion 2010-2019 MARS 2010 Soutien financier : Plan de gestion 2010-2019 de la Confluence de la Bourbre et du Catelan (Communes de Chamagnieu, Saint-Quentin- Fallavier, Satolas-et-Bonce et La Verpillière) Rédaction Laurent Perier-Muzet Ɣ Bruno Veillet Cartographie Laurent Poulin Ɣ David Michallet Contribution Guillaume PasquierƔ Patrick Suchet Coordination Bruno Veillet Ɣ Roger Marciau 2 rue des mails Ɣ 38120 Saint-Egrève Ɣ 04 76 48 24 49 Ɣ Télécopie : 04 76 48 24 26 Ɣ Courriel : [email protected] Ɣ http://avenir.38.free.fr AVENIR est une délégation départementale du CREN, Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels. Plan de gestion de la Confluence Bourbre-Catelan SOMMAIRE INTRODUCTION .................................................................. 4 A. Description du site ....................................................... 5 A.1. Informations générales ............................................................... 5 A.1.1. Localisation et définition de l’aire d’étude ................................... 5 A.1.2. Description sommaire ............................................................. 6 A.1.3. Historique ........................................................................... 6 A.1.4. Infrastructures et mesures compensatoires .................................... 8 A.1.5. Statuts réglementaires et inscription aux inventaires de référence ..... 13 A.1.6. Nature du foncier ............................................................... -

Transports Scolaires

TRANSPORTS SCOLAIRES L'Externat Sainte Marie est situé en face de la gare de La Verpillière. L'établissement est également desservi par plusieurs lignes de cars scolaires. Des subventions sont octroyées sous certaines conditions aux demi-pensionnaires et aux internes. Les subventions de transport ne concernent pas les élèves de l'enseignement supérieur (BTS DE COMMERCE INTERNATIONAL) Les élèves domiciliés dans le Rhône sont subventionnés sans restriction. Il convient néanmoins de préciser si le domicile est situé dans la Courly ou hors Courly. Les élèves domiciliés dans l’Isère sont subventionnés sans restriction en ce qui concerne le lycée, et suivant la carte scolaire pour les collégiens et les élèves de primaire. SNCF, TCL : Les demandes sont à renouveler chaque année. Les imprimés de demande de subvention (SNCF ou routier) sont à retirer à l'Externat dans le courant du mois de juin. Vous trouverez ci-dessous la liste des principales communes desservies par les bus scolaires à destination de l'Externat. COMPAGNIE DESTINATION COMMUNES DESSERVIES St Just Chaleyssin Bonnefamille - Diemoz – St Georges - St Just FAURE Villefontaine - St Quentin Fallavier – Bonnefamille FAURE Mions (l’Alouette) Heyrieux - Valencin - Chaponnay - (ligne 1390) Marennes - Corbas - Mions Extérieur parking emplacement N° 7 St Quentin Fallavier - Grenay Ajout de 2 points de Grenay ramassage : Le stade – Les Avocats FAURE Satolas et Bonce - Colombier Saugnieu - Pusignan - Genas Azieu - Genas Extérieur parking emplacement N° 6 FAURE Jons Pusignan - Jons FAURE Extérieur parking emplacement N° 5 Bourgoin Bourgoin l'Oiselet + correspondance FAURE St Bonnet par RN 6 St Laurent – St Bonnet – St Priest – Grange Blanche PHILIBERT Extérieur parking emplacement 1 ou 2 St Bonnet par Poulieu – St Laurent – St Bonnet PHILIBERT Poulieu Extérieur emplacement 1 ou 2 Anthon St Quentin Fallavier (carrefour de Chesnes) Satolas Le BERTHELET (ligne 1210) Chaffard, Chamagnieu, Jameyzieu, Charvieu , Pont de Chéruy, Chavanoz, Anthon mairie Extérieur parking emplacement N° 7 Anthon Chavagneux. -

Région Rhône Alpes : Liste Commune Par Zone

Zones PTZ 2017 - Maisons Babeau Seguin Pour construire votre maison au meilleur prix, rendez-vous sur le site de Constructeur Maison Babeau Seguin Attention, le PTZ ne sera plus disponible en zone C dès la fin 2017 et la fin 2018 pour la zone B2 Région Liste Communes N° ZONE PTZ Département Commune Région Département 2017 1 Ain Ambérieux-en-DombesRhône-Alpes C 1 Ain Ambléon Rhône-Alpes C 1 Ain Ambronay Rhône-Alpes C 1 Ain Ambutrix Rhône-Alpes C 1 Ain Andert-et-CondonRhône-Alpes C 1 Ain Anglefort Rhône-Alpes C 1 Ain Apremont Rhône-Alpes C 1 Ain Aranc Rhône-Alpes C 1 Ain Arandas Rhône-Alpes C 1 Ain Arbent Rhône-Alpes C 1 Ain Arbignieu Rhône-Alpes C 1 Ain Arbigny Rhône-Alpes C 1 Ain Argis Rhône-Alpes C 1 Ain Armix Rhône-Alpes C 1 Ain Artemare Rhône-Alpes C 1 Ain Asnières-sur-SaôneRhône-Alpes C 1 Ain Attignat Rhône-Alpes C 1 Ain Bâgé-la-Ville Rhône-Alpes C 1 Ain Bâgé-le-Châtel Rhône-Alpes C 1 Ain Baneins Rhône-Alpes C 1 Ain Béard-GéovreissiatRhône-Alpes C 1 Ain Beaupont Rhône-Alpes C 1 Ain Belley Rhône-Alpes C 1 Ain Belleydoux Rhône-Alpes C 1 Ain Bellignat Rhône-Alpes C 1 Ain Belmont-LuthézieuRhône-Alpes C 1 Ain Bénonces Rhône-Alpes C 1 Ain Bény Rhône-Alpes C 1 Ain Béon Rhône-Alpes C 1 Ain Béréziat Rhône-Alpes C 1 Ain Bettant Rhône-Alpes C 1 Ain Bey Rhône-Alpes C 1 Ain Billiat Rhône-Alpes C 1 Ain Birieux Rhône-Alpes C 1 Ain Biziat Rhône-Alpes C 1 Ain Blyes Rhône-Alpes C 1 Ain Bohas-Meyriat-RignatRhône-Alpes C 1 Ain Boissey Rhône-Alpes C 1 Ain Bolozon Rhône-Alpes C 1 Ain Bouligneux Rhône-Alpes C 1 Ain Bourg-Saint-ChristopheRhône-Alpes C 1 -

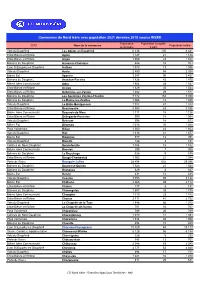

Communes Du Nord Isère Avec Population 2021 Données 2018 Source INSEE

Communes du Nord Isère avec population 2021 données 2018 source INSEE Population Population comptée EPCI Nom de la commune Population totale municipale à part Vals du Dauphiné Les Abrets en Dauphiné 6 336 105 6 441 Entre Bièvre et Rhône Agnin 1 127 21 1 148 Entre Bièvre et Rhône Anjou 1 009 23 1 032 Balcons du Dauphiné Annoisin-Chatelans 686 18 704 Lyon St Exupéry en Dauphiné Anthon 1 073 13 1 086 Vals du Dauphiné Aoste 2 880 54 2 934 Bièvre Est Apprieu 3 347 90 3 437 Balcons du Dauphiné Arandon-Passins 1 828 42 1 870 Bièvre Isère Communauté Artas 1 804 38 1 842 Entre Bièvre et Rhône Assieu 1 529 35 1 564 Entre Bièvre et Rhône Auberives-sur-Varèze 1 482 29 1 511 Balcons du Dauphiné Les Avenières Veyrins-Thuellin 7 772 158 7 930 Balcons du Dauphiné La Balme-les-Grottes 1 068 12 1 080 Vals du Dauphiné La Bâtie-Montgascon 1 932 41 1 973 Entre Bièvre et Rhône Beaurepaire 4 953 83 5 036 Bièvre Isère Communauté Beauvoir-de-Marc 1 111 15 1 126 Entre Bièvre et Rhône Bellegarde-Poussieu 990 14 1 004 Vals du Dauphiné Belmont 598 14 612 Bièvre Est Bévenais 1 015 20 1 035 Pays Voironnais Bilieu 1 560 43 1 603 Vals du Dauphiné Biol 1 436 41 1 477 Bièvre Est Bizonnes 977 14 991 Vals du Dauphiné Blandin 148 3 151 Collines du Nord Dauphiné Bonnefamille 1 084 18 1 102 Bièvre Isère Communauté Bossieu 299 7 306 Balcons du Dauphiné Le Bouchage 626 9 635 Entre Bièvre et Rhône Bougé-Chambalud 1 363 21 1 384 Porte de l'Isère Bourgoin-Jallieu 28 494 602 29 096 Balcons du Dauphiné Bouvesse-Quirieu 1 523 21 1 544 Balcons du Dauphiné Brangues 629 8 637 Bièvre Est -

GEOLOGIE ET PAYSAGES EN ISLE CREMIEU Avant-Propos

2 GEOLOGIE ET PAYSAGES EN ISLE CREMIEU Avant-propos epuis 1981, l’association Nature Nord Isère Une aussi grande richesse biologique demande à Bien sûr, la veille écologique (surveillance des DLo Parvi regroupe les naturalistes de l’Isle être jalousement surveillée et protégée. Ces espèces pollutions, destruction de milieux, braconnage…) Crémieu et des communes environnantes. Ces ne sont la propriété de personne et doivent pouvoir en reste le pilier. Mais à cela se sont progressivement passionnés inventorient les différentes espèces continuer à vivre, se développer et évoluer. L’homme ajoutées plusieurs activités en liaison avec notre vivantes (plantes, insectes, odonates, amphibiens, pris par ses activités économiques et sociales, ou par fédération, la FRAPNA, et les gestionnaires et autres reptiles, mammifères, oiseaux…). Ils participent la course au profit ou au « bien-être », oublie vite qu’il utilisateurs des espaces : activement aux programmes de recherche scientifique fait partie de cette biodiversité, et que sa survie dépend départementaux, régionaux et nationaux, que ce soit du maintien et du bon équilibre de celle-ci. Nous participons activement à la mise en place pour la connaissance approfondie d’une espèce (par Aussi est-ce tout naturellement que Lo Parvi participe d’espaces naturels sensibles ou de réserves, ou encore exemple la rainette ou la tortue cistude) ou d’un milieu à sa protection dans notre région. Au fil des années à la reconstitution de petits biotopes (par exemple les spécifique (zones humides, pelouses sèches…). cette action est devenue de plus en plus importante et mares, certains lieux de nidification…) à leur suivi Progressivement Lo Parvi s’est doté d’une équipe a pris divers aspects. -

Fiches D'identité Communales

FICHE D'IDENTITE COMMUNALE Date d'édition du rapport : 18/06/2014 Critère(s) de sélection thématique: Aucun Sélection géographique : Nombre de communes sélectionnées = 1 Code INSEE Nom 38434 SAINT-ONDRAS Ces données sont extraites du Système d’Information Territorial « Belvédère » en date de juin 2014. Elles sont diffusées à titre d’information pour éveiller l’attention du lecteur sur les principaux thèmes se rapportant à l’aménagement du territoire et au développement local à l’échelle communale. Ces informations étant en perpétuelle évolution et actualisation, il est nécessaire de contacter la DDT avant toute utilisation. 1/9 Nom de la commune : SAINT-ONDRAS Code INSEE : 38434 1) Principales données administratives et statistiques Arrondissement : La Tour-du-Pin Code arrondissement : 2 Canton jusqu'en 2014 : Virieu Code canton : 3843 Canton à partir de 2015 : Le Grand-Lemps N° canton 2015 : 8 Petite région naturelle : Terres froides-Marches froides Adresse mairie : 38490 SAINT ONDRAS Téléphone mairie : 0476320619 Fax mairie : 0476320619 Site internet mairie : mel : [email protected] Superficie totale (DGI) : 815 ha Superficie agricole utilisée RGA 1988 : 510 ha Superficie cadastrée (DGI) : 789 ha RA 2000 : 314 ha RA 2010 : 471 ha Population RGP 1982 : 362 Population RGP 1990 : 478 Nb actifs agricoles RGA 1988 : 48 RA 2000 : 21 RA 2010 : 19 Population RGP 1999 : 496 Nb exploitations RGA 1988 : 26 RA 2000 : 14 RA 2010 : 10 Population RP 2011 : 604 Observations : Pt(e) Syndicat Agricole : fusion avec Chelieu, Panissage, Le -

CFEL) Par Un Transport En Commun En Site Propre

Étude de faisabilité concernant la réutilisation d’une ancienne emprise ferroviaire (CFEL) par un transport en commun en site propre. Diagnostic et présentation des scénarios Aurélien Patry To cite this version: Aurélien Patry. Étude de faisabilité concernant la réutilisation d’une ancienne emprise ferroviaire (CFEL) par un transport en commun en site propre. Diagnostic et présentation des scénarios. Gestion et management. 2006. dumas-00408091 HAL Id: dumas-00408091 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00408091 Submitted on 28 Jul 2009 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Master Transports Urbains et Régionaux de Personnes Promotion 14 Etude de faisabilité concernant la réutilisation d’une ancienne emprise ferroviaire (CFEL) par un transport en commun en site propre ________ Diagnostic et présentation des scénarios Stage réalisé du 18 avril au 29 septembre 2006 PATRY Aurélien Jury : M. Patrick Bonnel, M. Pierre Tavernier FICHE BIBLIOGRAPHIQUE [Intitulé du diplôme] Master Professionnel Transports Urbains et Régionaux de Personnes (TURP) [Tutelles] -

Liste Des Communes Objets De La Demande De Reconnaissance En

Liste des communes objets de la demande de reconnaissance en calamité sécheresse 2018 secteur n°1 centre Isère : communes de : Allevard, Autrans-Méaudre en Vercors, Barraux, Bernin, Biviers, Bresson, Brié-et- Angonnes, Champ-sur-Drac, Champagnier, Chamrousse, Chapareillan, Château-Bernard, Châtelus, Chichilianne, Choranche, Claix, Corenc, Corrençon-en-Vercors, Coublevie, Crêts en Belledonne, Crolles, Domène, Échirolles, Engins, Entre-deux-Guiers, Eybens, Fontaine, Froges, Gières, Goncelin, Grenoble, Gresse-en-Vercors, Herbeys, Hurères, Jarrie, La Buissière, La Chapelle-du-Bard, La Combe-de-Lancey, La Ferrière, La Flachère, La Pierre, La Sure en Chartreuse, La Terrasse, La Tronche, Lans-en-Vercors, Laval, Le Champ-près-Froges, Le Cheylas, Le Gua, Le Moutaret, Le Pont-de-Claix, Le Sappey-en- Chartreuse, Le Touvet, Le Versoud, Les Adrets, Lumbin, Malleval-en-Vercors, Meylan, Miribel-Lanchâtre, Miribel-les-Échelles, Mont-Saint-Marn, Montaud, Montbonnot-Saint-Marn, Montchaboud, Murianee, Notre-Dame-de-Mésage, Pinsot, Poisat, Pont-en-Royans, Pontcharra, Presles, Proveysieux, Quaix-en-Chartreuse, Rencurel, Revel, Saint-Andéol, Saint-Aupre, Saint-Bernard, Saint-Christophe-sur- Guiers, Saint-Éenne-de-Crossey, Saint-Guillaume, Saint-Hilaire, Saint-Ismier, Saint-Jean-le-Vieux, Saint- Joseph-de-Rivière, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Marn-d'Hères, Saint-Marn-d'Uriage, Saint-Maximin Saint-Michel-les-Portes, Saint-Mury-Monteymond, Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Nicolas-de-Macherin, Saint-Nizier-du-Moucheroe, Saint-Pancrasse, Saint-Paul-de-Varces, Saint-Pierre-d'Entremont, -

Contrat Vert Et Bleu De La Vallée De La Bourbre (2017-2022)

Contrat vert et bleu de la Vallée de la Bourbre (2017-2022) Date de la dernière mise à jour : 28 juin 2018 Description Types de milieu Altitude écosystèmes alluviaux milieux artificialisés tourbières et marais majoritaire du Maximale site Altitude Départements Isère Rhône Moyenne Belmont Biol Bizonnes Blandin Bonnefamille Bourgoin-Jallieu Burcin Cessieu Chabons Chamagnieu Champier Charancieu Charvieu-Chavagneux Chassignieu Chateauvilain Chatonnay Chavanoz Chelieu Chezeneuve Chozeau Colombier-Saugnieu Corbelin Courtenay Crachier Culin Diemoz Dizimieu Doissin Dolomieu Domarin Faverges-de-la-Tour Flacheres Four Frontonas Grenay Heyrieux La Batie-Montgascon La Chapelle-de-la-Tour La Tour-du-Pin La Verpilliere Le Passage Les Eparres L,Isle-d,Abeau Maubec Meyrieu-les-Etangs Montagnieu (38) Montcarra Montrevel Moras Nivolas-Vermelle Optevoz Oyeu Paladru Panissage Panossas Passins Communes Altitude Pont-de-Cheruy Rochetoirin Saint-Agnin-sur-Bion Saint-Alban-de-Roche concernées Minimum Saint-Andre-le-Gaz Saint-Chef Saint-Clair-de-la-Tour Saint-Didier-de-Bizonnes Saint-Didier-de-la-Tour Sainte-Anne-sur-Gervonde Sainte-Blandine Saint-Hilaire-de-Brens Saint-Jean-de-Soudain Saint-Laurent-de-Mure Saint-Marcel-Bel-Accueil Saint-Ondras Saint-Quentin-Fallavier Saint-Savin Saint-Sorlin-de-Morestel Saint-Victor-de-Cessieu Salagnon Satolas-et-Bonce Serezin-de-la-Tour Sermerieu Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu Soleymieu Succieu Tignieu-Jameyzieu Torchefelon Tramole Trept Valencogne Vasselin Vaulx-Milieu Venerieu Veyssilieu Vezeronce-Curtin Vignieu Villefontaine Villemoirieu Virieu Carte Gestion du site Année de référence du premier 2017 document de gestion Gestionnaire(s) référent(s) SMABB (Syndicat Mixte d'Aménagement Gestionnaire délégué du Bassin de la Bourbre) Personne en charge Claire JEUDY Nombre d'emploi à temps plein Maîtrises foncière et d'usage Surface concernée par le document de gestion Surface maîtrisée Fiches de gestion Pas de fiche de gestion . -

Pj 15 Evaluation De L'incidence Du Projet Sur L

Installations Classées pour la Protection de VENDOME LOGISTIQUE Demande d’Enregistrement l’Environnement PJ 15 EVALUATION DE L’INCIDENCE DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT Dossier réalisé avec le concours de Bureau VERITAS Exploitation Agence Rhône Alpes Auvergne Service Maîtrise des risques HSE Juin 2017 BUREAU VERITAS Exploitation – Affaire n°7004893/AT – Rev0 – Juin 2017 – PJ 15 – Page 1/25 Installations Classées pour la Protection de VENDOME LOGISTIQUE Demande d’Enregistrement l’Environnement SOMMAIRE 1. ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT ______ 3 1.1 Analyse de l’environnement naturel du terrain __________________________________ 3 1.1.1 Paysage – Région naturelle _______________________________________________________ 3 1.1.2 Faune et flore _________________________________________________________________ 4 1.1.3 Espaces protégés _______________________________________________________________ 5 1.1.4 Hydrologie __________________________________________________________________ 11 1.1.5 Géologie – hydrogéologie _______________________________________________________ 12 1.1.6 Hydrogéologie _______________________________________________________________ 16 1.1.7 Plan de Prévention des Risques Naturels et Technologiques ____________________________ 19 1.2 Contexte socio-économique – Occupation des sols _______________________________ 20 1.2.1 Populations __________________________________________________________________ 20 1.2.2 Habitations __________________________________________________________________ 20 1.2.3 -

Enquête Publique Relative Au Projet D'extension De La Station D'épuration

Jean-Yves Bourguignon 171 Montée du rival 38200 Chuzelles Nommé Commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de Grenoble Chavanoz le 07 novembre2020 Enquête publique relative au projet d’extension de la station d’épuration de la LYSED Rapport et conclusions Nous soussigné Jean – Yves Bourguignon avons été désignés par un arrêté préfectoral numéro 38 – 2020 – 213 – DDT S 01 comme commissaire enquêteur pour une enquête publique relative au système d’assainissement de la Communauté de Communes de Lyon Saint – Exupéry en Dauphiné, avec un projet d’extension de la station d’épuration de Chavanoz et son réseau de collecte sur les communes de Anthon, Charvieu-Chavagneux, Chavanoz, Pont de Chéruy, Tignieu Jameyzieu. PARTIE I : SOMMAIRE PARTIE I : Sommaire __________________________________________________________________ 1 PARTIE II : contexte administratif ________________________________________________________ 3 II-1- arrêté préfectoral nous désignant ____________________________________________________________ 3 II-2- Avis d’enquête ___________________________________________________________________________ 9 PARTIE III : PROJET ____________________________________________________________________ 11 III-1- projet _________________________________________________________________________________ 11 III-2- Contexte juridique _______________________________________________________________________ 12 I) Contexte juridique du projet : _______________________________________________________ 12 A) Directive européenne du 23 octobre 2000 ____________________________________________________ -

Département De L'isère

Département de l'Isère Délimitation des zones de sismicité Prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations de la classe dite "à risque normal" Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 Vertrieu Parmilieu La Balme Porcieu les-Grottes Amblagnieu Montalieu Charette Hières Vercieu sur-Amby Saint-Baudille Bouvesse Anthon Quirieu Villette-d'Anthon de-la-Tour Chavanoz Vernas Saint-Romain Annoisin Chatelans Pont-de de-Jalionas O Janneyrias ptevoz Creys Chéruy Leyrieu Mépieu Tignieu Siccieu Charvieux S Jameyzieu Crémieu aint-Julien Courtenay Chavagneux et-Carisieu Vill Arandon emoirieu Dizimieu Saint-Victor Soleymieu de-Morestel Chozeau Chamagnieu Moras Passins Brangues Trept M Satolas Veyssilieu Saint-Hilaire orestel et-Bonce Le Bouchage Panossas de Brens Salagnon Sermerieu Vezeronc Vénérieu Grenay -Curtin Les Avenières Frontonas Saint Saint-Marcel Saint-Sorlin Chef Vignieu Veyrins Saint-Quentin Bel-Accueil de-Morestel La Verpillière Thuellin Fallavier Vasselin Heyrieux Vaulx Saint-Savin L'Isle-d'Abeau Dolomieu et-Milieu Corbelin Montcarra Saint-Jean Gra Villefontaine Bourgoin-Jallieu Faverges nieu Valencin de-Soudain de-la-Tour Bonnefamille Sa Ruy Aoste Villette int-Alban Rochetoirin La Chapelle Saint-Just de-Roche de-Vienne Luzinay Diémoz de-la-Tour La Batie Chaleyssin Chimilin Chasse-sur Roche Domarin Nivolas La Tour Saint-Clair Montgascon Cessieu Rhone Chuzelles Four Maubec Vermelle du-Pin de-la-Tour Romagnieu Oytier Saint-Georges Sérezin-de Fitilieu C Meyrié Saint-André Saint-Oblas d'Espéranche hezeneuve la-Tour