Notice Historique De Moutonne

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Le Massif Du Jura À L'époque Romaine. Terre De Frontière Ou De

Gallo-Romain Le massif du Jura à l’époque romaine. Terre de frontière ou de peuplement ? État des données Pierre NOUVEL1 et Cédric CRAMATTE2 1. Maître de conférences, Archéologie de la Gaule romaine, CNRS-Université de Franche-Comté, UMR 6249 laboratoire Chrono-environnement, [email protected] 2. Chargé de recherches, Archéologie provinciale romaine, Université de Lausanne, Institut d’archéologie et des sciences de l’Antiquité. [email protected] Résumé Faute de recherche, l’occupation romaine du massif du Jura reste peu connue. On la limite com- munément à ses traits caricaturaux : marge frontière, espaces sauvages laissés à une occupation ponctuelle, refuge des sanctuaires naturalistes. Les données historiques et archéologiques confir- ment, certes, ce caractère de barrière politique, entre Séquanes et Ségusiaves d’un côté, Allobroges, Helvètes et Rauraques de l’autre. C’est également un espace de contact qui a permis le dévelop- pement de riches agglomérations protohistoriques et antiques à sa périphérie, mais aussi dans son cœur. Les sites de Chavéria/Moutonne, de Saint-Germain-en-Montagne/Équevillon ou d’Izer- nore en constituent les principaux jalons, associant comme en piémont des sites urbains à des complexes religieux. Ces données révèlent enfin, sur les plateaux périphériques jusque dans la haute chaîne, un espace économique spécifique dont la mise en valeur agricole, encore méconnue, semble finalement assez intense. Abstract The Roman occupation of the Jura range is not well known and in want of more research. It is generally depicted in caricatural features, as a borderland, a wilderness only occasionally occupied, a privileged area for naturalist sanctuaries. -

DÉPARTEMENT DU JURA Occupation Des Sols Et Routes

HAUTE-SAÔNE DÉPARTEMENT DU JURA MUTIGNEY l'Ognon Occupation des sols et routes N B de a VITREUX ie c la f e DAMMARTIN CHAMPAGNEY y -MARPAIN la PAGNEY OUGNEYVèz V e MONTMIREY èze BRANS THERVAY -LE-CHATEAU ROUFFANGE POINTRE SALIGNEY TAXENNE MONTMIREY otte ROMAIN Briz -LA-VILLE SERRE-LES- MOULIERES GENDREY la OFFLANGES PETIT- 73 F SERMANGE N PEINTRE rasn MERCEY FRASNE LOUVATANGE e VRIANGE MALANGE EVANS Borne MOISSEY AUXANGE l'Arne RANCHOT bs DAMPIERRE ou CHEVIGNY BARRE D MENOTEY AMANGE LAVANS ROMANGE MONTEPLAIN SALANS N RAINANS GREDISANS -LES-DOLE RANCHOTle 5 CHATENOIS LAVANGEOT ORCHAMPS BIARNE COURTEFONTAINE ARCHELANGE AUDELANGE la JOUHE Morte RANS BRETENIERE FRAISANS AUTHUME ROCHEFORT CÔTE-D'OR SAMPANS -SUR-NENON ETREPIGNEY MONNIERES BAVERANS ECLANS OUR PLUMONT DOLE -NENON CHAMPVANS -NORD-EST BREVANS bs ou FOUCHERANS D FALLETANS CHISSEY ge -SUR-LOUE lau DAMPARIS N5 DOLE C la CHATELAY DOLE VIEILLE ABERGEMENT -SUD-OUEST CHOISEY -LOYE AUMUR -LA-RONCE le Forêt SANTANS VILLETTE Loue N83 ge CHAMPAGNE -LES-DOLE la au CRISSEY Cl la Tanche -SUR-LOUE TAVAUX Agglomération GEVRY la ST-AUBIN LOYE AUGERANS MONTBARREY 73 la Réverotte PARCEY BELMONT N e GERMIGNEY CRAMANS MOLAY ou la L GRANGE VILLERS PORT Routes dans le département CHAMPDIVERS -DE-VAIVRE NEVY -FARLAY -LESNEY CHAPELLE IVREY -LES-DOLE OUNANS ST-LOUP RAHON ECLEUX -SUR-FURIEUSE Autoroute PESEUX SOUVANS CHAMBLAY ST-BARAING MOUCHARD BANS PAGNOZ ST-THIEBAUD SAIZENAY Route nationale CHEMIN VILLENEUVE CHAUSSIN VILLERS -D'AVAL GERAISE LONGWY -ROBERT VAUDREY Route départementale BALAISEAUX ST-CYR- -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2021

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 39 JURA INSEE - décembre 2020 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 39 - JURA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 39-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 39-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 39-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 39-3 INSEE - décembre 2020 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, -

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SARROGNA Séance Du 24 Février 2017

Page 1 sur 12 COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SARROGNA Séance du 24 février 2017 Présents : Madame GAY RAVIER Laurence. Messieurs BOUQUEROD Marc, CROLET Boris, GROSPIERRE Franck, HUMBERT Jacques, LEVEQUE Patrick et PROST Philippe Excusés : Mesdames ANDRIOLO Elodie et POLY-MEYNIER Chantal. Monsieur LAMBERT Michel. Absent : Madame LAMBERT Maëlle Secrétaire de séance : Madame GAY-RAVIER Laurence 1-2017 Objet : transfert de la gestion des zones d’activités économiques à la Communauté de Communes de la Région d’Orgelet conformément aux dispositions de la loi NOTRe : Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1424-35 et L 5211-17 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 5211-17, L.5214-16 et L.5216-5 Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Vu la délibération n°2016-0167 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de la Région d’Orgelet. Entendu l’exposé de Monsieur (Madame) le Maire, ENTENDU que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite Loi NOTRe, prévoit une extension des compétences obligatoires des EPCI, avec un transfert des compétences en matière économique aux EPCI au 1er Janvier 2017. ENTENDU que la loi NOTRe supprime également la mention de l’intérêt communautaire pour les zones d’activités économiques, et prévoit ainsi le transfert des ZAE communales existantes à l’EPCI. ENTENDU qu’afin de transférer ces zones d’activités, il est nécessaire de définir les zones concernées par une telle dénomination. -

Rankings Municipality of Beffia

10/2/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links FRANCIA / BOURGOGNE FRANCHE COMTE / Province of JURA / Beffia Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH FRANCIA Municipalities Powered by Page 2 Abergement- Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin la-Ronce Étrepigney Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Abergement- FRANCIAÉvans le-Grand Falletans Abergement- Fay-en- le-Petit Montagne Abergement- Foncine-le-Bas lès-Thésy Foncine-le-Haut Aiglepierre Fontainebrux Alièze Fontenu Amange Fort-du-Plasne Andelot- Foucherans en-Montagne Foulenay Andelot-Morval Fraisans Annoire Francheville Arbois Fraroz Archelange Frasne- Ardon les-Meulières Aresches Frébuans Arinthod Frontenay Arlay Gatey Aromas Gendrey Arsure-Arsurette Genod Asnans- Geraise Beauvoisin Germigney Audelange Geruge Augea Gevingey Augerans Gevry Augisey Gigny Aumont Gillois Aumur Gizia Authume Grande-Rivière Auxange Château Avignon- Grange- lès-Saint-Claude de-Vaivre Balaiseaux Graye- Balanod et-Charnay Bans Gredisans Barésia-sur-l'Ain Grozon Barretaine Hautecour Powered by Page 3 Baume- Hauteroche L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin les-Messieurs Hauts de Bienne Adminstat logo Baverans DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH FRANCIAIvory Beaufort- Ivrey Orbagna Jeurre Beffia Jouhe Bellecombe L'Étoile Bellefontaine La -

Le Réseau MOBIGO Dans Le Jura

Le réseau MOBIGO dans le Jura conditions de circulation Dernière mise à jour : 4/4/19 8:40 P = circuit Primaire, retard ou Ne circule Ligne transporteur Origine / destination normale Observations Type de circuit S = circuit Secondaire, perturbée pas (P / S / LR) LR = ligne structurante TOTAUX 286 1 7 100 TRANSDEV / ARBOIS TOURISME Navettes DOLE 1 160 TRANSDEV TAXENNE - GENDREY 1 161 TRANSDEV La BARRE-La BRETENIERE-ORCHAMPS Primaire 1 162 TRANSDEV RPI SERMANGE - GENDREY 1 163 TRANSDEV Ecole Concordia RANCHOT 1 164 TRANSDEV RPI PAGNEY - OUGNEY - VITREUX primaires 1 165 TRANSDEV BRANS - THERVAY - Gpe Sco DAMMARTIN 1 166 TRANSDEV CHAMPAGNEY - RPI Scolaire Dammartin 1 167 TRANSDEV RPI MONTMIREY-OFFLANGES - MOISSEY 1 168 TRANSDEV RPI PEINTRE MONTMIREY 1 169 TRANSDEV RPI PLUMONT - ETREPRIGNEY 1 170 TRANSDEV Pt MERCEY-DAMPIERRE-FRAISANS Prim/Collèg 1 172 TRANSDEV ORCHAMPS - FRAISANS Collège 1 173 TRANSDEV LA BARRE - FRAISANS Collège 1 174 TRANSDEV DAMPIERRE-FRAISANS Prim et collège 1 175 TRANSDEV MONTEPLAIN - ORCHAMPS 1 176 TRANSDEV OFFLANGES - PESMES Collège 1 177 TRANSDEV PAGNEY - PESMES Collège 1 178 TRANSDEV DAMMARTIN Champagnolot - PESMES Collège 1 179 TRANSDEV OUR - FRAISANS Collège 1 180 TRANSDEV RANS - ORCHAMPS 1 210 KMJ FROIDEVILLE - LONS LE SAUNIER 1 211 KMJ MOLAY - TAVAUX Collège 1 212 KMJ ST GERMAIN LES ARLAY - BLETTERANS Collèg 1 213 KMJ CHAPELLE-VOLAND - BLETTERANS Collège 1 214 KMJ FONTAINEBRUX-BLETTERANS Collège 1 215 KMJ BOIS DE GAND - BLETTERANS 1 216 KMJ COSGES - BLETTERANS 1 217 ARBOIS TOURISME BALIASEAUX - CHAUSSIN Collège -

Région Territoire De Vie-Santé Commune Code Département Code Commune Bourgogne-Franche-Comté Aillant-Sur-Tholon Aillant-Sur

Code Code Région Territoire de vie-santé Commune département commune Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Aillant-sur-Tholon 89 89003 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Beauvoir 89 89033 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Chassy 89 89088 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Égleny 89 89150 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon La Ferté-Loupière 89 89163 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Fleury-la-Vallée 89 89167 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Guerchy 89 89196 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Laduz 89 89213 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Neuilly 89 89275 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Les Ormes 89 89281 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Poilly-sur-Tholon 89 89304 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Saint-Aubin-Château-Neuf 89 89334 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Saint-Maurice-le-Vieil 89 89360 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Saint-Maurice-Thizouaille 89 89361 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Senan 89 89384 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Sommecaise 89 89397 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Villiers-sur-Tholon 89 89473 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Volgré 89 89484 Bourgogne-Franche-Comté Aix-en-Othe Bagneaux 89 89027 Bourgogne-Franche-Comté Aix-en-Othe Boeurs-en-Othe 89 89048 Bourgogne-Franche-Comté Aix-en-Othe Cérilly 89 89065 Bourgogne-Franche-Comté Aix-en-Othe Coulours 89 89120 Bourgogne-Franche-Comté Aix-en-Othe Courgenay 89 89122 Bourgogne-Franche-Comté Aix-en-Othe -

Recueil Des Actes Administratifs N°Bfc-2020-068 Publié Le 13 Août 2020

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°BFC-2020-068 PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE PUBLIÉ LE 13 AOÛT 2020 FRANCHE-COMTÉ 1 Sommaire ARS Bourgogne Franche-Comté BFC-2020-08-04-005 - ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/20-126relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins concernant la profession de sage-femme, conformément à l’article L1434-4 du code de la santé publique (151 pages) Page 5 BFC-2020-08-04-008 - ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/20-127relatif au contrat type régional d’aide à l’installation des sages-femmes dans les zones « très sous-dotées » et « sous-dotées » (5 pages) Page 157 BFC-2020-08-04-006 - ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/20-128relatif au contrat type régional d’aide à la première installation des sages-femmes dans les zones « très sous-dotées » et « sous-dotées » (5 pages) Page 163 BFC-2020-08-04-007 - ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/20-129relatif au contrat type régional d’aide au maintien des sages-femmes dans les zones « très sous-dotées » et « sous-dotées » (5 pages) Page 169 BFC-2020-08-05-005 - DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2020-767 transformant le statut du groupe hospitalier de la Haute-Saône, établissement public de santé de ressort intercommunal en établissement public de santé de ressort départemental (FINESS EJ : 70 000 49 1) (2 pages) Page 175 BFC-2020-08-04-003 - DECISION ARSBFC/DOS/PSH/2020-766 portant autorisation du remplacement d’un appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM) à utilisation clinique au profit du GIE IRM La Vallée de l’Image 4 rue Capitaine -

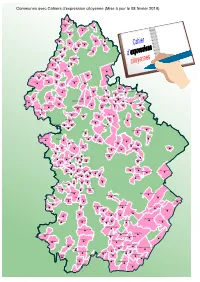

Carte Cahiers D'expression Citoyenne.Cdr

Communes avec Cahiers d'expression citoyenne (Mise à jour le 08 février 2019) Mutigney Champagney Vitreux Thervay Montmirey-le-Chateau Peintre Gendrey Louvatange Moissey Malange Vriange Dampierre Cahier Menotey Amange Orchamps Rainans Jouhe d’expressions Sampans Rochefort-sur-Nenon Monnières Baverans Champvans citoyennes Brevans Foucherans Chissey-sur-Loue Dole Abergement la Ronce Choisey La-Vieille-Loye Aumur Tavaux Gevry La Loye Saint Aubin Belmont Parcey Port-Lesney Grange-de-Vaivre Ecleux Rahon Ounans La-Chapelle-sur-Furieuse Mouchard Saizenay Villeneuve d'Aval Chemin Chaussin Vaudrey Geraise Balaiseaux Aiglepierre St Cyr Montmalin Les Marnoz Annoire Mont sous Vaudrey Arsures Salins-les-Bains Gatey La Ferté Montigny-les-Arsures Pretin Cernans Asnans Beauvoisin Vadans Villers-les-Bois Petit Noir Abergement-les-Thésy Neublans-Abergement Aresches Biefmorin Arbois Neuvilley Grozon Pupillin Chilly-sur-Salins Champrougier Tourmont Chêne Sec Foulenay Chemenot Poligny Le Villey Chapois Vers en Montagne Darbonnay Miéry Passenans Les Nans Chapelle Voland Vincent-Froideville Plasne Montrond Lombard Besain Vannoz Ardon Domblans Desnes La Latette Relans Arlay Crotenay Picarreau Champagnole Nance Quintigny Le Louverot Bonnefontaine Cize Villevieux Ruffey sur Seille Plainoiseau Montain Lavigny Pillemoine Larnaud Saint-Didier Le Pin Chille Fontainebrux Montmorot Saffloz Châtelneuf Courlans Lons le Saunier Perrigny Foncine le Haut Vevy Chaux des Crotenay Briod Messia sur Sorne Verges Montaigu Conliège Le Frasnois Macornay Revigny Blye Geruge Vernantois -

R Othonay (39)

R OTHONAY (39) Extrait du Dictionnaire GEOGRAPHIQUE, HISTORIQUE et STATISTIQUE Des communes de la Franche-Comté De A. ROUSSET Tome V (1854) Situation et anciennes toponymies : Rothonacum ; Rotenay ; Routhenay dont l’origine prête à bien des hypothèses peut-être la « route au-milieu des marécages… » selon Jean-Pierre Vuillemot (Histoire des noms de lieux du Jura. Ed Arts & Littérature) Dans le canton et à 8 km d’Orgelet, ( erception et bureau de poste) ; arrondissement de Lons le Saunier (22 km). Les communes de Asnières, Echailla, Montséria ont été rattachées en 1822. Le territoire est limité au nord par Varessia et Arthenas ; au sud par Nancuise ; à l’est par Chavéria et Beffia ; à l’ouest par Pymorin, Cressia et Augisey. Hameau : la Grange du Marais. Il est traversé par la route départementale n° 15 qui relie Orgelet à Saint-Amour. Un chemin vicinal conduit à Lons-le-Saunier. Rothonay est dans un val orienté nord-sud dominé des deux côtés par des monts aux pentes dénudées. De ces sommets la vue est magnifique. Les maisons - une centaine - sont groupées et construites en pierres dont un tiers sont couvertes en tuiles et les autres en chaume. Population : en 1790 : 461 habitants dont 237 à Rothonay, 94 à Échailla, 47 à Asnières, 83 à Montséria ; en 1846 : 428 habitants ; en 1851 : 452 habitants soit 248 hommes et 204 femmes. 107 ménages occupent 101 maisons (58 à Rothonay ; 20 à Echailla ; 15 à Montséria ; 1 à la Grange du Marais ; 4 à Asnières. Les plus anciens registres d’Etat-civil datent de 1655. -

Les Agglomérations Antiques De Franche-Comté Bilan Et Perspectives

Philippe BARRAL*, Nicolas COQUET** et Pierre NOUVEL*** 1 *Professeur des universités, Directeur adjoint de l’UMR 6249 Chrono-environnement [email protected] ** Maître de conférences, [email protected] ***Doctorant, [email protected] Université de Franche-Comté, Besançon Les agglomérations antiques de Franche-Comté Bilan et perspectives Introduction avancées significatives dans plusieurs domaines. 1 Avec la collaboration d’Hervé Laurent Si les sites de Besançon et Mandeure concentrent pour la rédaction Dans les années 1980, Michel Mangin, Jean-Paul encore l’essentiel des opérations - en raison des notices de sites et Jacob et Bernard Jacquet donnent une impulsion de l’étendue des terrains urbanisés pendant la réalisation des tableaux. décisive à l’étude des réseaux urbains antiques l’Antiquité et de l’activité immobilière actuelle en Franche-Comté. Presque immédiatement, - cette période voit également la multiplication l’ouvrage publié (Mangin et al. 1986) sert de des interventions préventives et des prospections modèle à toute une série de synthèses régionales. thématiques, qui apportent des renseignements Au milieu des années 1990, la publication neufs et ouvrent de nouvelles perspectives, y du colloque de Bliesbruck, traitant de la plus compris sur des agglomérations dont l’existence grande partie de l’Est de la France, mais aussi de même n’était pas bien assurée jusque là. Ainsi, la plusieurs cantons suisses et Länder allemands, est problématique de l’origine, du développement et perçue comme une sorte de point d’orgue (Petit, du repli des agglomérations, qui était pourtant Mangin 1994a). une préoccupation bien réelle des chercheurs dans les années 1980, ne pouvait guère être L’un des aspects novateurs de l’approche ciblée explorée en profondeur, faute d’un corpus de sur la Franche-Comté résidait dans l’exploitation données suffisamment étoffé et d’outils adéquats. -

DDFIP Présentation Du Dispositif

ZRR : exonération d'impôt sur les bénéfices DDFIP Présentation du dispositif Les entreprises créées ou reprises en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une exonération d'impôt sur les bénéfices. L'exonération d'impôt sur les bénéfices peut être accordée à une entreprise créée ou reprise avant le 31 décembre 2022. Conditions d'attribution A qui s’adresse le dispositif ? Entreprises éligibles L'impôt sur les bénéfices concerne les sociétés : SARL, SA et SAS. L'exonération d'impôt peut être accordée à une entreprise créée ou reprise avant le 31 décembre 2022. Critères d’éligibilité L'entreprise doit respecter les 5 conditions suivantes : exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, avoir son siège social et ses activités situés dans une zone de revitalisation rurale (ZRR), être sous le régime réel d'imposition, avoir moins de 11 salariés en CDI ou en CDD de 6 mois minimum, avoir moins de 50 % de son capital détenu par d'autres sociétés. Seuls les services fiscaux sont compétents pour juger de l'éligibilité de l'entreprise au présent dispositif. Quelles sont les particularités ? Entreprises inéligibles Les auto-entrepreneurs sont exclus de cette exonération. Ils ne sont pas sous le régime réel d'imposition mais sous le régime simplifié. Une entreprise qui remplit l'une des caractéristiques suivantes est exclue de l'exonération : avoir une activité financière, bancaire, d'assurance, de gestion locative d'immeubles ou de pêche maritime, être une auto-entreprise, réaliser des bénéfices agricoles, DDFIP ZRR : exonération d'impôt sur les bénéfices Page 1 sur 5 être créée par extension d'une activité qui existait déjà, être créée par transfert d'une activité exercée dans une entreprise déjà exonérée.