Contrat De Riviere Ognon

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Recueil Des Actes Administratifs N°25-2017-043 Publié Le 25 Octobre 2017

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°25-2017-043 PRÉFET DU DOUBS PUBLIÉ LE 25 OCTOBRE 2017 1 Sommaire DDFIP du Doubs 25-2017-10-13-004 - Arrêté de composition des membres titulaires et suppléants de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (4 pages) Page 4 DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté 25-2017-10-17-002 - 20171017 Arrêté Repos Dom DECATHLON BESANCON (2 pages) Page 9 25-2017-10-17-003 - 20171017 Arrêté Repos Dom PAVIMENTI SPECIALI (2 pages) Page 12 25-2017-10-18-006 - ARRETE AGREMENT esus la fruitiere a energies (2 pages) Page 15 DIRECCTE UT25 25-2017-10-11-003 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne AVS Besançon n°SAP750510075 (2 pages) Page 18 25-2017-10-23-003 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne BERLOT Jackyn°SAP 832397301 (2 pages) Page 21 Direction Départementale des Territoires du Doubs 25-2017-10-20-001 - ACCA de BY - abrogation suspension de la chasse (2 pages) Page 24 25-2017-10-13-003 - Arrêté indice fermages 2017 (10 pages) Page 27 25-2017-10-19-002 - Arrêté préfectoral autorisant la régulation de l'Ouette d'Egypte (alopochen aegyptica) sur le département du Doubs (2 pages) Page 38 25-2017-10-19-001 - Arrêté préfectoral fixant la liste des communes où la présence du castor d'Eurasie est avérée pour le département du Doubs, en application de l'arrêté ministériel du 28 juin 2016 (2 pages) Page 41 25-2017-10-16-003 - Arrêté préfectoral portant délégation de signature pour les actes relevant de la compétence d'ordonnateur dans les applications informatiques de l'ANRU interfacées avec le système d'information financière de l'ANRU. -

Compte Rendu D'activité De Concession 2004

Compte rendu d’activité de concession 2004 Syndicat Intercommunal d'Electricité du Département de la Haute Saône 1 Le territoire de la concession Les unités EDF qui exploitent les réseaux électriques du territoire de la concession Syndicat Intercommunal d'Electricité Nombre de du Département de la Haute Saône communes EDF Gaz de France Distribution 241 FRANCHE-COMTE NORD EDF Gaz de France Distribution 100 FRANCHE-COMTE SUD EDF Gaz de France Distribution 5 VOSGES EDF Gaz de France Distribution COTE 1 D’OR Total concession 347 LE TERRITOIRE 2 Une relation de proximité....................................................................................................4 A vos côtés…....................................................................................................................................... 5 L’année 2004 les temps forts..............................................................................................6 Faits et résultats marquants de l’année............................................................................................... 7 Perspectives d'évolution pour 2005..................................................................................................... 9 A l’écoute de nos clients...................................................................................................10 Clientèle, tarifs et consommation....................................................................................................... 11 Qualité des relations et des services ................................................................................................ -

Liste Des Communes Du Nouveau Zonage Sismique

Extraction site Internet INSEE Population N° aléa sismique N° département Libellé commune municipale INSEE 2005 (année 2006) 25001 25 ABBANS-DESSOUS 239 Modéré 25002 25 ABBANS-DESSUS 317 Modéré 25003 25 ABBENANS 349 Modéré 25004 25 ABBEVILLERS 1 000 Moyen 25005 25 ACCOLANS 87 Modéré 25006 25 ADAM-LES-PASSAVANT 85 Modéré 25007 25 ADAM-LES-VERCEL 83 Modéré 25008 25 AIBRE 456 Modéré 25009 25 AISSEY 165 Modéré 25011 25 ALLENJOIE 653 Modéré 25012 25 LES ALLIES 107 Modéré 25013 25 ALLONDANS 205 Modéré 25014 25 AMAGNEY 714 Modéré 25015 25 AMANCEY 627 Modéré 25016 25 AMATHAY-VESIGNEUX 134 Modéré 25017 25 AMONDANS 87 Modéré 25018 25 ANTEUIL 511 Modéré 25019 25 APPENANS 410 Modéré 25020 25 ARBOUANS 997 Modéré 25021 25 ARC-ET-SENANS 1 428 Modéré 25022 25 ARCEY 1 332 Modéré 25024 25 ARCON 750 Modéré 25025 25 ARC-SOUS-CICON 603 Modéré 25026 25 ARC-SOUS-MONTENOT 226 Modéré 25027 25 ARGUEL 242 Modéré 25028 25 ATHOSE 143 Modéré 25029 25 AUBONNE 251 Modéré 25030 25 AUDEUX 428 Faible 25031 25 AUDINCOURT 14 637 Modéré 25032 25 AUTECHAUX 350 Modéré 25033 25 AUTECHAUX-ROIDE 565 Modéré 25034 25 AUXON-DESSOUS 1 158 Faible 25035 25 AUXON-DESSUS 1 039 Faible 25036 25 AVANNE-AVENEY 2 307 Modéré 25038 25 AVILLEY 166 Modéré 25039 25 AVOUDREY 754 Modéré 25040 25 BADEVEL 882 Moyen 25041 25 BANNANS 357 Modéré 25042 25 LE BARBOUX 227 Modéré 25043 25 BART 1 944 Modéré 25044 25 BARTHERANS 48 Modéré 25045 25 BATTENANS-LES-MINES 55 Modéré 25046 25 BATTENANS-VARIN 54 Modéré 25047 25 BAUME-LES-DAMES 5 349 Modéré 25048 25 BAVANS 3 620 Modéré 25049 25 BELFAYS 99 Modéré 25050 -

Departement De La Haute-Saone

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE Actualisation Avril 2011 S O M M A I R E 1. Présentation du document et de son utilisation 1.1 - Note introductive 1.2 - Fiche modèle 2. Informations générales sur le risque sismique 2.1 - Le phénomène sismique 2.2 - L’aléa sismique 2.3 - La vulnérabilité 2.4 - L’évaluation du risque sismique 2.5 - Les outils de gestion du risque sismique 2.6 - Les responsabilités des acteurs en matière de prévention du risque sismique 3. Cadre réglementaire et technique de la prévention du risque sismique 3.1 - L’architecture générale des textes législatifs, réglementaires et techniques 3.2 - Le zonage réglementaire sismique de la France 3.3 - Les règles de construction parasismique 3.4 - Le scénario de risque sismique 3.5 - Le PPRN-sismique 3.6 - La gestion de crise 3.7 - Le « plan séisme » Références Glossaire Liens utiles 1.Note introductive 1.1 Note introductive au classeur de communication sur la prévention du risque sismique Dans le cadre du programme national de prévention du risque sismique dit Le classeur de communication est constitué de fiches synthétiques pré - « Plan Séisme » lancé en 2005 et de l’évolution réglementaire en cours en sentant les principes nationaux et permettant une adaptation au contexte matière de prévention de ce risque, le Ministère de l'Ecologie, du Dévelop - local ainsi que d’un CD-Rom comportant notamment la version électro - pement durable, des Transports et du Logement a souhaité lancer une nique du classeur. action de communication à destination des préfectures par le biais du présent classeur et de documents associés. -

Maison De La Nature De Brussey

MAISON DE LA NATURE DE BRUSSEY Programme des animations nature Printemps / Été / Automne 2019 Édito Depuis plus de 30 ans, le CPIE de la Vallée de l’Ognon, également connu sous le nom de Maison de la Nature de Brussey, agit dans le domaine de l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable. Il propose dans ce cadre, des animations nature gratuites et à destination de tous les publics grâce au soutien de ses partenaires financiers. Ce fascicule vous permettra de découvrir les sorties et manifestations proposées par le CPIE et d’obtenir toutes les informations pratiques à leur égard : dates, horaires, lieux... Ces sorties nature sont accessibles à tous. Pour chacune de ces animations, il vous sera nécessaire de prévoir des tenues et des chaussures adaptées. Si vous possédez jumelles et appareils photos, n’hésitez pas à les apporter. Plus que de simples moments à passer dans la nature, ces sorties sont de véritables invitations à la contemplation, à l’ouverture d’esprit et au changement de pratiques. Alors, bonne découverte ! LUXEUIL-LES-BAINS LURE VESOUL MONTBÉLIARD GRAY BRUSSEY / MAISON DE LA NATURE Le CPIE de la Vallée de l’Ognon vous propose ces sorties nature de manière gratuite. Ces animations se déroulent sur des sites protégés, naturels et/ou exceptionnels où vous pourrez peut-être croiser des animaux sauvages. Pour ces raisons, ces animations sont limitées en nombre de participants et l’inscription est obligatoire pour certaines d’entre elles. i Informations et réservations : [email protected] ou au 03-84-31-75-49 -

Aip Sup 216/18

ES G S O V S E D 7 5 7 V2 0 L F S ˚ 6 N 1 2 O LL A B S E D C TR 6 LU 3 XEUI L L 3000 A N O I G E 2 1 5 R 1 7 R 0 L F . Service T de l’Information A AIP SUP 216/18 N Aéronautique Phone : +33(0) 5 57 92 57 95T Mor A57 97 Publication date : 25 OCT 6 BALE e-mail : [email protected] F Internet : www.sia.aviation-civile.gouv.fr L 095 C FL 145 R A Subject : Creation as an experiment of Luxeuil TMA part 6 (Reims FIR LFEE) P With effect : From 08 November 2018 to 27 March 2019 5 Location: FIR : Reims LFEE - AD : Luxeuil Saint-Sauveur LFSX2 This AIP SUP supersedes AIP SUP 052/18 (WEF 08 November 2018). 1 8.2 0 7 3 9 ˚ ˚ Ecromagny 6 Ternuay LFSX LUXEUIL Magnivray 123.3 886 2433 m Mélisey Fresse Lantenot F A Ailloncourt L 2 0 4 8 2 Franchevelle 5 Citers 500 ASFC R 212 8 1482 Quers Saint-Germain LUXEUIL App FL 075 LURE 129.925* D LUXEUIL App SFC 129.925* Froideterre Ronchamp ˚ Malbouhans 4 2 SFC 0 Bouhans- ˚ 6 -lès-Lure 3 0 3 la Côte 5 9 092˚ Amblans- ˚ Lure G42 092˚ 111˚ -et-Velotte 15 1 G42 80 FL 075 0 AM ARPUS 34 3 1 FL 11 SLL 56 5 PR SP Clairegoutte EF SE ˚ 8 Andornay A Pomoy 1800 AMSL PREF Frotey- FLF 24 -lès-Lure 0 2 Mollans Vouhenans 8 Vy-lès-Lure 5 G4 Moffans- Lomont F TM L 07 19 -et-Vacheresse A 5 5 LUX Courmont EUIL D Gouhenans la Vergenne 5 7 30 1394 00 14 00 5 FL 0 6 TM 75 Athesans- FL A2 -Etroitefontaine LU Borey X 1777 00 EU 1289 33 L IL Mignavillers 5000 65 6 S D Aillevans Villafans ˚ M 3 29 A 500 1 1˚ 9 E 0 FL TMA 6 LUXEUIL D 00 075 Saulnot : 5 Senargent- X 3000FT -MignafansAMSL - FL075 LE A LE A M A T B AL Villersexel B 5 11 A St-Ferjeux A Esprels M M V T F 40 T L Arcey T 14 MA 6 B 5 ALE D Courchaton FL095 FL 1 3 T10 45 08 14 ˚ FL 165 274˚ From 1 : 250 000 “Strasbourg Alsace Lorraine” SIA map 2018 2nd edition TMA 7 B A LE FL 1 15 FL 145 ENG Page 1/2 © SIA TM A 5 BA LE 50 00 65 00 LT/A30F10L0F1RA91A5SNFCE AIP SUP No 216/18 ACTIVITY GAT/OAT PROCEDURES TIMES OF ACTIVITY Can be activated H24 when RWY 29 is in use at Luxeuil Saint-Sauveur AD LFSX. -

Compte-Rendu De La Réunion Du Conseil Municipal Jeudi 14 Janvier

MAIRIE de BEAUMOTTE LES PIN Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal 70150 Jeudi 14 janvier 2016 à 20h15 en Mairie 03.84.31.78.12 Réunion publique sous la présidence du Maire en exercice, Bernard DUMONT beaumottelespin.fr Secrétaire : Lucie GUERGEN Tous les conseillers en exercice sont présents. Convocation en date du 7 janvier 2016. Ordre du jour : 1. Délibération pour nommer M. BERILLE Emmanuel régisseur des recettes 2. Délibération pour paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) à M. BERILLE Emmanuel 3. Délibération pour approuver les choix et attribution des marchés aux entreprises DEMOULIN (lot n°1) et VELET T.P (lot n°2) 4. Délibération relative à la proposition d’intégration ou de modification d’un itinéraire dédié à la pratique de la randonnée au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) 5. Délibération pour autoriser M. Le Maire à engager les travaux du mur du cimetière 6. Délibération pour une nouvelle répartition des charges sur les logements communaux Questions diverses Lucie GUERGEN est nommée secrétaire de la séance. Après avoir présenté ses vœux à l’assistance, le Maire informe les conseillers municipaux qu’il a reçu une lettre envoyée par mail à la mairie et à son domicile par Mme Yvette SEGUIN représentant « le collectif pour l’eau » le mardi 12 janvier à 17h05. Le contenu de cette lettre demande d’organiser dans les plus brefs délais une réunion d’information avec les acteurs susceptibles d’intervenir dans la distribution de l’eau (le conseil municipal, la commission de l’eau, la municipalité de Marnay, le syndicat intercommunal de l’eau du Val de l’Ognon). -

Bulletin Municipal

Retrouvez ce bulletin, les infos locales et le cadastre sur le web www.cc-villersexel.fr Bulletin municipal M A I R I E DE VILLERSEXEL 1 Place de l’Hôtel de ville Agenda M A I R I E DE VILLERSEXEL Téléphone : 03 84 20 54 49 Octobre Samedi 27 : Théâtre avec la Décembre Octobre 2018 Télécopie : 03 84 20 57 34 Numéro 19 Messagerie : Lundi 1er : Conseil municipal à troupe « Vigatanes i Barratina » : Samedi 1 : * Téléthon à partir de 20 h. «Pas un radis pour Quatresous! » 14 h 30 avec en soirée Roland [email protected] Mercredis 3, 10, 17, 24 & 31 : Motte et les OGM + repas. Le mot du maire Site : www.villersexel.fr permanence « Espace jeunes » Novembre Mercredi 5, 12, 19 & 26 : perma- de 9 h à 12 h sur rdv . Vendredi 2 : Permanence du nence « Espace jeunes » perma- Après un été torride, quelques fraicheurs matinales nous arrivent Tel .06.30.64.26.74 ou conciliateur de 9 h à 12 h sur nence « Espace jeunes » de 9 h à et … c’est la rentrée ! Horaires 03.84.46.58.03 (12 rue du Presby- RDV, salle de mairie. 12 h sur rdv, rue du Presbytère. C’est la rentrée pour tous… Déchetterie d’Esprels tère). Lundi 5 : Conseil municipal à 20 h Bibliothèque : de 10 h à 12 h et de Mercredis 3 & 17 : marché au Mercredis 7 & 21: marché au 14 h à 19 h (les 5 &19). Unique- Pour nous les élus, la rentrée est préparée depuis longtemps : de gros pro- Du 01/11/2018 au 28 /02/2019 : centre-bourg le matin. -

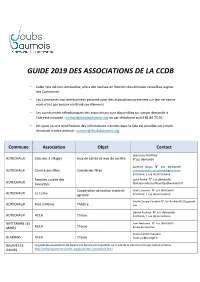

Guide Des Associations

GUIDE 2019 DES ASSOCIATIONS DE LA CCDB • Cette liste est non-exhaustive, elle a été réalisée en fonction des données recueillies auprès des Communes • Les Communes non mentionnées peuvent avoir des associations présentes sur leur territoire mais n’ont pas encore confirmé ces éléments • Les coordonnées téléphoniques des associations sont disponibles sur simple demande à l’adresse suivante : [email protected] ou par téléphone au 03 81 84 75 90 • Un ajout ou une modification des informations inscrites dans la liste est possible sur simple demande à cette adresse : [email protected] Commune Association Objet Contact Jeannine Marthey AUTECHAUX Club des 3 villages Jeux de cartes et Jeux de société N°sur demande Auréline Bossu N° sur demande AUTECHAUX Comité des fêtes Comité des fêtes [email protected] En Mairie, 1 rue de la Fontaine Familles rurales des Lydia André N° sur demande AUTECHAUX Fauvettes [email protected] Coopérative utilisation matériel Cedric Sajnica N° sur demande AUTECHAUX La Cuma agricole En Mairie, 1 rue de la Fontaine Cécile Quispe-Coudert N° sur demande 26 grande AUTECHAUX Mot à Môme Théâtre rue Gérald Audinot N° sur demande AUTECHAUX ACCA Chasse En Mairie, 1 rue de la Fontaine BATTENANS LES Yves Bertrand N° sur demande MINES ACCA Chasse Route de Cendrey Franck Lardet-Vieudrin BLARIANS ACCA Chasse [email protected] BAUME LES Le guide des associations de Baume Les Dames est disponible sur le site de la ville à la rubrique culture et loisirs DAMES http://www.baume-les-dames.org/guide-des-associations.html -

Milieux Aquatiques

Service Environnement et Espace Rural Répartition des territoires d'intervention du Pôle Eau - Milieux Aquatiques Ognon Doubs médian LE VERNOY AIBRE LAIRE DAMBENOIS NOMMAY SEMONDANS BETHONCOURT ALLENJOIE DESANDANS RAYNANS GRAND CHARMONT GEMONVAL BROGNARD VIEUX ECHENANS ISSANS ALLONDANS FESCHES LE CHARMONT SAINT CHATEL JULIEN LES DAMPIERRE MARVELISE ARCEY MONTBELIARD MONTBELIARD LES BOIS SAINTE SOCHAUX ETUPES BADEVEL DUNG SUZANNE EXINCOURT SAINTE PRESENTEVILLERS MARIE COURCELLES LES TAILLECOURT BONNAL ONANS MONTBELIARD CUBRIAL BART MONTENOIS ARBOUANS DASLE ABBENANS AUDINCOURT TRESSANDANS ACCOLANS GENEY BRETIGNEY BAVANS CUBRY BOURNOIS FAIMBE CUSE ET DAMPIERRE VOUJEAUCOURT ADRISANS BEUTAL SUR LE LOUGRES NANS ETRAPPE DOUBS ROUGEMONT VALENTIGNEY SELONCOURT VANDONCOURT MONTAGNEY ETOUVANS MEDIERE LONGEVELLE BERCHE SERVIGNEY MANCENANS GONDENANS UZELLE SUR LE LES MOULINS DOUBS SOYE COLOMBIER GOUHELANS FONTENELLE APPENANS LA PRETIERE FONTAINE MATHAY MONTBY BONDEVAL HÉRIMONCOURT GONDENANS ROMAIN SAINT MANDEURE ABBEVILLERS MONDON MONTBY BLUSSANGEAUX MAURICE COLOMBIER THULAY PUESSANS MESLIERES ECOT Moyenne vallée HUANNE-MONTMARTIN POMPIERRE BLUSSANS VILLARS MONTUSSAINT FONTAINE RANG ROCHES LES MESANDANS SUR DOUBS L'ISLE SOUS ECOT LES CLERVAL BOURGUIGNON BLAMONT VIETHOREY SUR LE AVILLEY TROUVANS OLLANS ROGNON SANTOCHE DOUBS SOURANS GLAY du Doubs RILLANS SAINT ECURCEY FLAGEY TALLANS VERGRANNE RIGNEY GEORGES BATTENANS GOUX LES BLARIANS L'HOPITAL ARMONT DANNEMARIE LES MINES DAMBELIN PONT DE AUTECHAUX BLAMONT GERMONDANS SAINT CLERVAL ROIDE LES GLAY CENDREY -

De La CCPV N°11 Décembre 2013

LE JOURNAL de la CCPV N°11 Décembre 2013 Zoom sur Beveuge Dossier sur l’environnement Les services techniques Aill evan M s - A ar thesa ast - ns Et Mé roitefo lecey ntaine - Mi - Autrey L gnavi e Vay - Beve llers - M uge - Bonnal - Co oimay - urchaton - Crevans et La Ch Oppenans - apelle Les Granges - Esprels - Fallon - Georfans - Gouhenans - Grammont - Granges La Vil Oricourt - Pont le - Granges Le B sur l’Ognon - Saint Ferjeu ourg - La Ve x - Saint Sulpice - Secenans - Senargent Mignafans - Tressandans - Vellechevreux et Cou rgenne - rbenans - Villafa Longe ns - Villarg velle ent - Vil - Les lers-la- Ma Ville gny - Vill - erse xel LE JOURNAL de la CCPV N°11 Décembre 2013 Une des deux fontaines de Beveuge Madame, Monsieur, Sommaire L’année se termine. Depuis 14 ans l’intercommunalité a permis de se fédérer Le mot du président................. 2 pour développer des services qui n’auraient pu être réalisés par une seule Commune. Pour notre territoire Zoom sur Beveuge.................... 3 le principe de l’intercommunalité est dans les mentalités depuis 1965, année de création du SIVM (Syndicat Annoncez vos manifestations... 3 Intercommunal à Vocation Multiple). Maintenant, les règles de solidarité entre nos 34 Communes et la Dossier Environnement : Communauté de communes sont bien établies et validées à l’unanimité Les décharges......................... 4 par les délégués, via un pacte communautaire. Ces règles sont basées Le périscolaire d’Athesans..... 4 sur le principe « gagnant – gagnant » entre collectivités. Mais les vrais Habiter mieux........................ 5 gagnants de l’intercommunalité c’est nous tous, les habitants du Pays de Le Plan Climat Energie......... -

Doubs Schéma Régional Eolien | Liste Des Communes Du Doubs

Schéma Régional Éolienn | Liste des communes du Doubs Schéma Régional Eolien | Liste des communes du Doubs Abbans-Dessous La Bretenière Cussey-sur-Lison Gevresin Mamirolle Pierrefontaine-lès-Blamont Sauvagney Villers-Grélot Abbans-Dessus Bretigney Cussey-sur-l'Ognon Gilley Mancenans Pierrefontaine-les-Varans Scey-Maisières Villers-la-Combe Abbenans Bretigney-Notre-Dame Dambelin Glamondans Mancenans-Lizerne Pirey Séchin Villers-le-Lac Abbévillers Bretonvillers Dambenois Glay Mandeure Placey Seloncourt Villers-Saint-Martin Accolans Brey-et-Maison-du-Bois Dammartin-les-Templiers Glère Marchaux Plaimbois-du-Miroir Semondans Villers-sous-Chalamont Adam-lès-Passavant Brognard Dampierre-les-Bois Gondenans-les-Moulins Marvelise Plaimbois-Vennes Septfontaines Villers-sous-Montrond Adam-lès-Vercel Buffard Dampierre-sur-le-Doubs Gondenans-Montby Mathay Les Plains-et-Grands-Essarts Serre-les-Sapins Voillans Aibre Bugny Dampjoux Gonsans Mazerolles-le-Salin La Planée Servin Voires Aïssey Bulle Damprichard Gouhelans Médière Pointvillers Silley-Amancey Vorges-les-Pins Allenjoie Burgille Dannemarie Goumois Le Mémont Pompierre-sur-Doubs Silley-Bléfond Voujeaucourt Les Alliés Burnevillers Dannemarie-sur-Crète Goux-lès-Dambelin Mercey-le-Grand Pontarlier Sochaux Vuillafans Allondans Busy Dasle Goux-les-Usiers Mérey-sous-Montrond Pont-de-Roide Solemont Vuillecin Amagney By Deluz Goux-sous-Landet Mérey-Vieilley Les Pontets Sombacour Vyt-lès-Belvoir Amancey Byans-sur-Doubs Désandans Grand-Charmont Mésandans Pont-les-Moulins La Sommette Amathay-Vésigneux Cademène