Otto Preminger

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

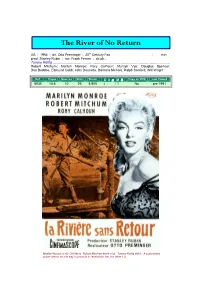

The River of No Return

The River of No Return US : 1954 : dir. Otto Preminger : 20th Century Fox : min prod: Stanley Rubin : scr: Frank Fenton : dir.ph.: Tommy Rettig …..……….……………………………………………………………………………… Robert Mitchum; Marilyn Monroe; Rory Calhoun; Murvyn Vye; Douglas Spencer; Don Beddoe, Edmund Cobb, John Doucette, Barbara Nichols, Ralph Sanford, Will Wright Ref: Pages Sources Stills Words Ω 8 M Copy on VHS Last Viewed 5935 10.5 10 25 5,905 - - No pre 1991 Marilyn Monroe in the Old West. Robert Mitchum drank a lot. Tommy Rettig didn’t. A sepia-tinted poster seems an odd way to promote a Technicolor film, but there it is. People who drink fall over a lot. This is a proven fact. Source: indeterminate Excerpt from The Moving Picture Boy entry Calhoun) and his companion Kay Weston on Nirumand, who starred the previous year in (Monroe). After Calder rescues them from Naderi's “DAWANDEH” (or “The Runner”): the wild river, Weston robs them, and leaves everyone to die. Calder goes after “He kept on running in Naderi's "AAB, him, but is a little puzzled as to why Kay BAAD, KHAK", a drama of drought set in the would remain so loyal to the liar and cheat, parched land of the Iranian-Afghan border. while his son, pulling a “COURTSHIP OF But the Iranian authorities, who had already EDDIE’S FATHER”, tries to get the man castigated "DAWANDEH" as a slur on their and woman together. country, and had failed to get Naderi to The movie is the western equivalent of a apologise for it, now banned the showing of "road film", with Calder and Co. -

Hoy En Soria Semanal Del 14 Al 20 De Enero

Agenda de actividades en Soria Capital HOY EN SORIA SEMANAL DEL 14 AL 20 DE ENERO 2019 EVENTOS LUNES 14 DE ENERO DE 2019 CLUB DE LECTURA DE LOS LUNES Lugar: sección Local (2ª planta Biblioteca Pública de Soria) Hora: 19:30 horas Precio: gratuito Datos del evento: El club de lectura de los Lunes es un club de narrativa que se reúne quincenalmente en horario de tarde (19:30 h.) en la Sección Local (2ª Planta) de la Biblioteca de Soria. Un Club de Lectura es un grupo de personas que leen el mismo libro en casa y posteriormente se reúnen en la Biblioteca para comentarlo. La Biblioteca es la encargada de proponer los libros de lectura y facilitar un ejemplar a cada componente del club. Cada club tiene un máximo de 18 personas. CINE CLUB UNED-MIRADAS DE CINE- OTTO PREMINGER: “MARGEN DE ERROR” Lugar: Casa de la Tierra Hora: 20:00 horas Precio: gratuito Datos del evento: Moe Finkelstein es un policía judío de Brooklyn asignado para proteger el cónsul nazi Karl Baumer en Nueva York, antes de la Segunda Guerra Mundial. Baumer no es sólo un violento antisemita, pero es también un sinvergüenza, que desvía fondos del consulado alemán para un uso propio. Su perfidia es conocida por su mujer Sophie, que se casó con Baumer sólo para salvar a su familia de los campos de concentración, y por el asistente de Baumer, el Barón de Alvenstor. Por lo tanto, cuando Baumer es encontrado muerto, Sophie y el Barón son los primeros sospechosos del crimen. (FILMAFFINITY) MARTES 15 DE ENERO DE 2019 CICLO “ENERO ES PURO TEATRO”- RECITAL “PALABRA DE CORSARIO” Lugar: Hemeroteca de la Biblioteca Pública de Soria Hora: 19:00 horas Precio: gratuito, hasta completar aforo Datos del evento: Ciclo de teatro durante el mes de enero en la Biblioteca Pública. -

Anatomia De Um Crime – 1959

Anatomia de um crime – 1959 Título original: Anatomy of a Murder Realizador/Produtor: Otto Preminger Argumento: Adaptação do livro de Robert Traver - pseudónimo de J. D. Voelker, juiz do Supremo Tribunal do Michigan Actores principais: James Stewart, Lee Remick, Ben Gazzara, Arthur O'Connell, Eve Arden; George C. Scott Música: Duke Ellington Local das filmagens: Michigan's Upper Peninsula Resumo P. Bigler, advogado de uma pequena cidade, solteirão e na fase descendente da carreira aceita defender Manion, official do exército, acusado do ter assassinado o proprietário de um bar local. Manion admite ter cometido o crime mas levado por um “impulso irresistível” logo após ter ouvido a confissão/juramento da mulher que fora vitima de violação pelo proprietário do bar. O argumento do “impulso irresistível” constituirá a peça principal da estratégica de defesa de P. Biegler, mas depara com a feroz oposição tanto do representante do Ministério Público local (prosecutor) como de um famoso colega de profissão junto do tribunal superior do respectivo círculo. O escândalo da linguagem relativa ao acto de violação e a música de Duke Ellington ajudaram à celebrização do filme que se tornou um clássico dos filmes habitualmente classificados como filmes de tribunal (trial films). Aliás, o filme ainda hoje é utilizado no apoio didáctico à cadeira de direito penal das faculdades de direito de quase todo o mundo. A crítica Intercourse. Contraceptive. Spermatogenesis. Sexual climax. Panties. These were not the sort of words movie theatre audiences were used to hearing on the screen in 1959 but director Otto Preminger changed all that with his controversial courtroom drama, Anatomy of a Murder. -

2016 Newsletter

Willmore Wilderness Foundation ... a registered charitable foundation 2016 Annual Newsletter Photo by Susan Feddema-Leonard - July 2015 Ali Klassen & Payton Hallock on the top of Mt. Stearn Willmore Wilderness Foundation Page 2 Page 3 Annual Edition - 2016 Jw Mountain Metis otipemisiwak - freemen President’s Report by Bazil Leonard Buy DVDs On LinePeople & Peaks People & Peaks Ancestors Calling Ancestors CallingLong Road Home Long Road Home Centennial Commemoration of Jasper’s Mountain Métis In 1806 Métis guide Jacco Findlay was the first to blaze a packtrail over Howse Pass and the Continental Divide. He made a map for Canadian explorer David Thompson, who followed one year later. Jacco left the North West Company and became one of the first “Freemen” or “Otipemisiwak” in the Athabasca Valley. Long Road Home: 45:13 min - $20.00 In 1907 the Canadian Government passed an Order in Council for the creation of the Ancestors Calling I thought that I would share a campsites, dangerous river fords, and “Jasper Forest Park”—enforcing the evacuation of the Métis in the Athabasca Valley. By 1909 guns were seized causing the community to surrender its homeland--including Jacco’s descendants. Six Métis families made their exodus after inhabiting the area for a century. Ancestors Calling This documentary, In 1804, the North West Company brought voyageurs, proprietors, evicted families, as well as Jacco’s progeny. Stories are shared through the voices of family recap of 2015, which was a year of historic areas on the west side of the members as they revealLong their Road struggle Home to preserve traditions and culture as Mountain Métis. -

Notes for Where the Sidewalk Ends

IAP Film Series, January 2012: Five Émigré Directors and the Rise of Film Noir SCREENING #6: Where the Sidewalk Ends (96 minutes) Production Company Twentieth Century Fox / Produced by Otto Preminger US Release 7 July 1950 (New York) Director Otto Preminger: He was born in 1905, probably in a Ukrainian region of the Austro- Hungarian Empire, but possibly in Vienna; his family were middle-class Jews. His father became a leading prosecutor for the government, and the family relocated to Vienna in 1915. Otto studied law at the University of Vienna and got his degree in 1928; but by then he had begun a career in the theater, at first under the tutelage of Max Reinhardt. Starting as an actor (of moderate success), he moved into directing and also directed a few German-language films in the early 1930s. In 1935 he was invited by producer Joseph Schenck to come work at Fox in the USA, to which he agreed. Arriving in New York in 1936, he stopped off to direct a play, then went on to Hollywood. His work at Fox came to an abrupt halt in 1938, when he was fired by Zanuck while directing the “A-List” film Kidnapped. So he studied English and resumed a career directing plays in New York and elsewhere. He was called back to Fox in 1942, originally to act in various films. In 1944 he was hired by Zanuck to produce the controversial film version of Laura, eventually becoming its director. The success of this “scandalous” film noir led to his being hired to direct (and often to produce) 13 more films at Fox—the fine film Where the Sidewalk Ends being the next to last. -

The Canadian Rockies!

Canadian Rail & Land Tour – the Canadian Rockies! Vancouver, Rocky Mountaineer- Kamloops-Jasper-Lake Louise-Banff - Calgary August 5-13, 2022 - Journey through the Clouds! $3895.00 per person based on double occupancy. Single Supplement $850.00 Travel Safe Insurance is additional at $259.00 DAY 1 - Flight to Vancouver Arrival and transfer to our hotel. This is a travel day. Overnight – Vancouver – Sutton Place Hotel or similar. DAY 2- Vancouver Tour Spend half a day touring Vancouver’s Natural and urban highlights on this sightseeing bus tour. Visit the key attractions such as Canada Place, Robsen Street, Granville Island, Chinatown and Gastown. Then head to Capilano Suspension Bridge for an exhilarating walk along the cliff- hanging footpaths. Overnight – Vancouver – Breakfast - Dinner Welcome dinner this evening. DAY 3– Rocky Mountaineer - Kamloops Travel onboard Rocky Mountaineer from the coastal city of Vancouver to Kamloops depart at 730am. You will see dramatic changes in scenery, from the lush green fields of the Fraser Valley, through forests and winding river canyons surrounded by the peaks of the Coast and Cascade Mountains, to the desert-like environment of the BC Interior. Highlights include the rushing waters of Hell’s Gate in the Fraser Canyon and the steep slopes and rock sheds along the Thompson River. Overnight in Kamloops arrival 530pm – 700pm. – Lunch - Breakfast DAY 4– Rocky Mountaineer – Kamloops to Jasper Your rail adventure continues at 815am and heads north and east to the mighty Canadian Rockies and the province of Alberta. Highlights include Mount Robson, the highest peak in the Canadian Rockies, Pyramid Falls, and the climb over the Yellowhead Pass into Jasper National Park. -

„Filmtitelgestaltung. Bewegte Typografie Und Grafikdesign Im Film an Beispielen Saul Bass’“

DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Filmtitelgestaltung. Bewegte Typografie und Grafikdesign im Film an Beispielen Saul Bass’“ Verfasserin Verena Blöchl angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2014 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 317 Studienrichtung lt. Studienblatt: Theater-, Film- und Medienwissenschaft Betreuer: Mag. Dr. Otto Mörth Eidesstattliche Erklärung Ich erkläre hiermit an Eides Statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht. Ort, Datum Unterschrift 3 Danksagung Mein äußerster Dank gilt Herrn Mag. Dr. Otto Mörth für die wertvolle Unterstützung und Zusammenarbeit. Ich bedanke mich herzlich bei meiner Familie, die mir während des Studiums unterstützend zur Seite stand. Besonderen Dank an Lena Huber-Huber für ihre kompetente Beratung bei grammatikalischen und stilistischen Fragen. Ein großes Dankeschön auch an Adrian Hügel für die moralische Unterstützung während der Erstellung dieser Arbeit. Des Weiteren bedanke ich mich bei Anselm Tröster für das große Interesse an meinem Thema und die motivierenden Worte. 5 Abstract / deutsch Diese Arbeit behandelt das Zusammenspiel von Typografie und Grafikdesign in Film- titelsequenzen und die Qualitäten, die daraus für die Filmerfahrung entstehen. Mit der vielfältigen Formensprache im Vorspann entstehen unterschiedliche Funktionen für die Filmrezeption, die ich exemplarisch an neun ausgewählten Werken von Saul Bass untersuche. Der Grafikdesigner und Regisseur leistete ab den 50er-Jahren einen bemerkenswerten Beitrag zur Entwicklung des Vorspanns. Er trug dazu bei, dass Filmtiteldesign als integraler Bestandteil der Filmstruktur aufgefasst wird. -

Jack Oakie & Victoria Horne-Oakie Films

JACK OAKIE & VICTORIA HORNE-OAKIE FILMS AVAILABLE FOR RESEARCH VIEWING To arrange onsite research viewing access, please visit the Archive Research & Study Center (ARSC) in Powell Library (room 46) or e-mail us at [email protected]. Jack Oakie Films Close Harmony (1929). Directors, John Cromwell, A. Edward Sutherland. Writers, Percy Heath, John V. A. Weaver, Elsie Janis, Gene Markey. Cast, Charles "Buddy" Rogers, Nancy Carroll, Harry Green, Jack Oakie. Marjorie, a song-and-dance girl in the stage show of a palatial movie theater, becomes interested in Al West, a warehouse clerk who has put together an unusual jazz band, and uses her influence to get him a place on one of the programs. Study Copy: DVD3375 M The Wild Party (1929). Director, Dorothy Arzner. Writers, Samuel Hopkins Adams, E. Lloyd Sheldon. Cast, Clara Bow, Fredric March, Marceline Day, Jack Oakie. Wild girls at a college pay more attention to parties than their classes. But when one party girl, Stella Ames, goes too far at a local bar and gets in trouble, her professor has to rescue her. Study Copy: VA11193 M Street Girl (1929). Director, Wesley Ruggles. Writer, Jane Murfin. Cast, Betty Compson, John Harron, Ned Sparks, Jack Oakie. A homeless and destitute violinist joins a combo to bring it success, but has problems with her love life. Study Copy: VA8220 M Let’s Go Native (1930). Director, Leo McCarey. Writers, George Marion Jr., Percy Heath. Cast, Jack Oakie, Jeanette MacDonald, Richard “Skeets” Gallagher. In this comical island musical, assorted passengers (most from a performing troupe bound for Buenos Aires) from a sunken cruise ship end up marooned on an island inhabited by a hoofer and his dancing natives. -

Performing Resistance: Myrna Loy, Joan Crawford, and Barbara Stanwyck in Postwar Cinema

Performing Resistance: Myrna Loy, Joan Crawford, and Barbara Stanwyck in Postwar Cinema Asher Benjamin Guthertz Film and Digital Media March 23, 2018 Thesis Advisor: Dr. Shelley Stamp This thesis has been completed according to the Film and Digital Media department's standards for undergraduate theses. It is submitted in partial fulfillment of the degree of Bachelor of Arts in Film and Digital Media. Introduction: Performing Resistance In the sunny California town of Santa Lisa, amidst a round of applause, veteran Frank Enley (Van Heflin) hands his toddler to his wife and struts onto a makeshift stage. In front of a crowd gathered to celebrate the opening of a new housing complex, he declares: “It was you fellas, you and your families, that really put this thing over. You stuck together and you fought for what you wanted, and if I gave you any help at all, well believe me, I am very happy.” His wife, holding their young son, beams. Frank musters all the spirit of war time camaraderie, and expresses that American belief that with hard work and a communal effort, anything is possible. But as Act of Violence (1949) unfolds, Frank’s opening speech becomes sickeningly hypocritical. A former army comrade sets out to murder Frank, and halfway through the film, Frank tells his wife Edith (Janet Leigh) why. The revelation takes place on an outdoors stairway at night. The railing and fences draw deep angular shadows on the white walls, and the canted angles sharpen the lines of the stairs and floor. A sense of enclosure looms; Frank mutters that he betrayed his troop. -

Salmon River Management Plan, Idaho

Bitterroot, Boise, Nez Perce, Payette, and Salmon-Challis National Forests Record of Decision Final Environmental Impact Statement for the Frank Church – River of No Return Wilderness Revised Wilderness Management Plan and Amendments for Land and Resource Management Plans Bitterroot, Boise, Nez Perce, Payette, and Salmon-Challis NFs Located In: Custer, Idaho, Lemhi, and Valley Counties, Idaho Responsible Agency: USDA - Forest Service Responsible David T. Bull, Forest Supervisor, Bitterroot NF Officials: Bruce E. Bernhardt, Forest Supervisor, Nez Perce NF Mark J. Madrid, Forest Supervisor, Payette NF Lesley W. Thompson, Acting Forest Supervisor, Salmon- Challis NF The U.S. Department of Agriculture (USDA) prohibits discrimination in all its programs and activities on the basis of race, color, national origin, sex, religion, age, disability, political beliefs, sexual orientation, or marital and family status. (Not all prohibited bases apply to all programs.) Person with disabilities who require alternative means for communication of program information (Braille, large print, audiotape, etc.) should contact USDA’s TARGET Center at (202) 720-2600 (voice and TDD). To file a complaint of discrimination, write USDA, Director, Office of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Ave., SW, Washington, D.C. 20250-9410 or call (202) 720-5964 (voice and TDD). USDA is an equal opportunity provider and employer. ROD--II Table of Contents PREFACE ............................................................................................................................................... -

Hollywood & Television

Hollywood & Television Network TV in the US 1947-- Color • Differentiating the Theatrical Product • Herbert Kalmus & Technicolor • 3 Strip Technicolor 1950 Eastmancolor • Eastmancolor negative monopak film • 1967 All color films • 1969 TV full color • Chemical Eastmancolor fades • Dye transfer Technicolor prints (1934-1974) & B&W negatives do not fade Cinerama 1952-1962 • 1952 Sept THIS IS CINERAMA • 1955 CINERAMA HOLIDAY • 1962 WONDERFUL WORLD OF THE BROTHERS GRIMM • 1962 HOW THE WEST WAS WON 3D Film • 1951 BWANA DEVIL • 1953 HOUSE OF WAX • 1954 DIAL M FOR MURDER Widescreen • Anamorphic lens • CinemaScope • Aspect Ratio • 1:37 to 1 • Academy Ratio • 2.35 to 1 • 1.85 to 1 •20th Century Fox • 1953 THE ROBE 70mm Film Stereophonic Sound • 1955 Mike Todd, Todd AO • 70mm release prints • Super Panavision • Paramount’s VistaVision • Magnetic Recording • High Fidelity Stereophonic Sound Blockbusters • Frozen foreign profits • casts of 1000’s, exotic locations • Event releases • Roadshows and long runs The Production Code & Adult Content • Geoffrey Shurlock -- MPAA • 1951 The MIRACLE decision • 1953 THE MOON IS BLUE • 1955 MAN WITH A GOLDEN ARM • 1966 End of the Production Code MPAA Ratings Board • 1966 Jack Valenti 1921-2007 • Motion Picture Association of America • 1968 Ratings G, PG, R, X • 1969 MIDNIGHT COWBOY • 1972 DEEP THROAT •PG-13 • NC-17 • 2005 Dan Glickman The Youth Audience • 1953 THE WILD ONE • 1955 REBEL WITHOUT A CAUSE • 1956 BLACKBOARD JUNGLE • 1957 Elvis Presley & Hal Wallis • 1963 A HARD DAY’S NIGHT Teen Exploitation Films • American International Pictures • Roger Corman The Drive-In • 1932 First Drive-In • 1958 4000 Drive-Ins Southern California Drive-Ins • 107 So. -

1St Place Research Paper: Moviegoers and the Moon in 1953 Hannah E

Chapman University Chapman University Digital Commons Kevin and Tam Ross Undergraduate Research Prize Leatherby Libraries Spring 5-14-2015 1st Place Research Paper: Moviegoers and the Moon in 1953 Hannah E. Gary Chapman University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.chapman.edu/ undergraduateresearchprize Part of the Gender and Sexuality Commons, Other Film and Media Studies Commons, Political History Commons, Sociology of Culture Commons, and the United States History Commons Recommended Citation Gary, H.E. (2015). Moviegoers and the moon in 1953. Kevin and Tam Ross Undergraduate Research Prize. Retrieved from http://digitalcommons.chapman.edu/undergraduateresearchprize/9 This Essay is brought to you for free and open access by the Leatherby Libraries at Chapman University Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Kevin and Tam Ross Undergraduate Research Prize by an authorized administrator of Chapman University Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. 1st Place Research Paper: Moviegoers and the Moon in 1953 Comments Hannah Gary won First Place in the 2014-2015 Kevin and Tam Ross Undergraduate Research Prize for her essay about researching the industrial and cultural implications of the film The Moon is Blue during the heavily censored Cold War period. This essay is the original scholarship that emerged from that research. This essay is available at Chapman University Digital Commons: https://digitalcommons.chapman.edu/undergraduateresearchprize/ 9 Moviegoers and the Moon in 1953 Hannah Gary FS 444: U.S. Postwar Cinema December 16, 2014 2 “There are lots of girls who don’t mind being seduced,” Patty (Maggie McNamara) tells Don (William Holden) in The Moon is Blue (Preminger 1953),1 “Why pick on those who do?” Blatantly honest, Patty’s question of unwanted male attention might also apply to the film’s production, particularly the opinions of prevailing censorship groups who believed it to be their duty to prevent the “seduction” of morally diverse audiences.