Présentation 2011.Indd

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Et-Cuire Toussieu Saint-Bonnet

C H C . É D H I C R E C E V H H R E M A E A M I . C S M N S I R N I . I N U E Q D U D U X E P F S A N E O R TEL P Grand Parc S LAN E RUE DE VERDUN R A R C E U A E A TÉ 38 P Miribel-Jonage Fabrègue M Radiant [ L N Velten M 70 Louis Bouquet QUAI 9 I Panorama A E JONAGE D Musée Jean Couty 100 239 09 25 Bellevue 33 Vassieux Centre Mairie de R 83 [ 106 638 44 1 R 1 M S N346 UE St-Rambert - Ile Barbe St-Rambert Commissariat ON Les Biesses T DU m1005058658 de police 638 332 33 5 É 84 Union 77 Montessuy E Caluire 174 745 70 4 D Promenade d'Herbens L Montée des Soldats [ Salle Agora II Nautique Gutenberg E 10 40 E Jonage Lavoir S S Hôtel de Ville S S S RUE DU REPOS L É I [ R A T 31La Sauvagère 33 O 70 132 vers Bourg-en-Bresse R Cité É. Herriot Rillieux Les Alagniers E Radiant 13 Neuville . 71 V E L L Ile Barbe P IB D O O L Jamen Grand CALUIRE- 10 Cuire A42 A RTE DE STRASBOURG U I Genay20 Proulieu 43 S Caluire 38 1 Part-Dieu Jules Favre77 Cuire 1 171 vers Montluel R A T Lycée Jean Perrin Cuire le Bas S Montessuy m10 050 58 659 L I I S S le Bas Montée O Jonage Pradel 9 S Ç Montessuy D 83 Zi 4 Caluire Chemin Petit 95 Jonage LChâteaues Gauln edess Marres E Lycée J. -

BR IFIC N° 2499 Index/Indice

BR IFIC N° 2499 Index/Indice International Frequency Information Circular (Terrestrial Services) ITU - Radiocommunication Bureau Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (Servicios Terrenales) UIT - Oficina de Radiocomunicaciones Circulaire Internationale d'Information sur les Fréquences (Services de Terre) UIT - Bureau des Radiocommunications Part 1 / Partie 1 / Parte 1 Date/Fecha: 29.07.2003 Description of Columns Description des colonnes Descripción de columnas No. Sequential number Numéro séquenciel Número sequencial BR Id. BR identification number Numéro d'identification du BR Número de identificación de la BR Adm Notifying Administration Administration notificatrice Administración notificante 1A [MHz] Assigned frequency [MHz] Fréquence assignée [MHz] Frecuencia asignada [MHz] Name of the location of Nom de l'emplacement de Nombre del emplazamiento de 4A/5A transmitting / receiving station la station d'émission / réception estación transmisora / receptora 4B/5B Geographical area Zone géographique Zona geográfica 4C/5C Geographical coordinates Coordonnées géographiques Coordenadas geográficas 6A Class of station Classe de station Clase de estación Purpose of the notification: Objet de la notification: Propósito de la notificación: Intent ADD-addition MOD-modify ADD-additioner MOD-modifier ADD-añadir MOD-modificar SUP-suppress W/D-withdraw SUP-supprimer W/D-retirer SUP-suprimir W/D-retirar No. BR Id Adm 1A [MHz] 4A/5A 4B/5B 4C/5C 6A Part Intent 1 100039437 AFS 5.245 JOHANNESBURG SANDTON AFS 28E3'53" 26S4'42" FX 1 ADD -

Liste Des Lignes Junior Direct Horaires Année Scolaire 2016/2017

Liste des lignes Junior Direct Horaires année scolaire 2016/2017 Etablissements Commune de l'établissement Lignes Communes desservies JD 2 Charly - Saint-Genis-Laval JD 2/15 Vernaison - Charly - Saint-Genis-Laval Collège Daisy Georges Martin Irigny JD 15 Vernaison - Charly - Irigny JD 720 Charly JD 3 Mions Collège La Xavière Chaponnay JD 4 Saint-Pierre-de-Chandieu - Toussieu Collège Louis Querbes Vourles JD 6 Vernaison - Irigny Lycée André Paillot (Agroalimentaire) Saint-Genis-Laval JD 10 Lyon 2ème JD 11 Corbas - Feyzin JD 11/13 Corbas - Feyzin Centre Scolaire Assomption Bellevue La Mulatière JD 12 Chaponost JD 13 Solaize - Feyzin JD 17 Saint-Pierre-de-Chandieu - Toussieu Collège Martin Luther King Mions JD 18 Colombier-Saugnieu - St-Laurent-de-Mûre - St-Bonnet-de-Mûre Lycée Paul Claudel Villemoirieu JD 19 Genas - St-Bonnet-de-Mûre - St-Laurent-de-Mûre - Colombier-Saugnieu JD 21 Saint-Fons Collège Alain Saint-Fons JD 22 Saint-Fons JD 23 Saint-Fons Lycée Saint-Marc Nivollas-Vermelle JD 25 Pusignan - Colombier-Saugnieu - Genas - St-Bonnet-de-Mûre - St-Laurent-de-Mûre Collège Louis Lachenal Saint-Laurent-de-Mûre JD 27 Colombier-Saugnieu - St-Laurent-de-Mûre • Imprimerie Brailly CATTEAU MATTHIEU 308 077 635 • Maquette et Composition : veillez à ne pas me gaspiller • Merci de jeter sur la voie publique RCS KEOLIS Lyon Protégez l’environnement, Lycée Condorcet Saint-Priest JD 28 Saint-Pierre-de-Chandieu - Toussieu PARTOUT, Lignes modifiées à la rentrée de septembre 2016 (penser à consulter la nouvelle fiche horaire) POUR TOUS, IL Y A TCL Nouvelles -

Communes De La Métropole De Lyon Et Du Nouveau Rhône

Communes de la Métropole de Lyon et du Nouveau Rhône Trades Cenves Aigueperse St-Bonnet des-Bruyères St-Jacques St-Christophe des-Arrêts St-Mamert Jullié Juliénas St-Igny-de-Vers Ouroux Emeringes St-Clément-de-Vers Monsols Chénas Vauxrenard Fleurie Propières Avenas Azolette Les Ardillats Chiroubles Lancié Chénelette Beaujeu Vernay Villié- Morgon Corcelles Dracé Lantignié en-Beaujolais St-Didier sur-Beaujeu Régnié-Durette Poule-les-Echarmeaux St-Jean Cercié d'Ardières Quincié Taponas en-Beaujolais Ranchal Marchampt Thel St-Lager Belleville Cours-la-Ville St-Nizier Odenas d'Azergues Claveisolles Charentay St-Etienne St-Bonnet la-Varenne Pont-Trambouze St-Vincent- le-Troncy Le Perréon St-Etienne de-Reins Lamure des-Oullières St-Georges sur-Azergues Vaux-en- de-Reneins Meaux- Salles-Arbuissonnas Beaujolais en-Beaujolais Thizy les la-Montagne Bourgs St-Cyr- Blacé Grandris le-Chatoux Arnas Cublize Montmelas St-Julien Chambost- St-Sorlin Allières Rivolet Denicé St-Jean- St-Just-d'Avray la-Bussière Ronno Gleizé Villefranche-sur-Saône Chamelet Cogny Lacenas St-Appolinaire Ste-Paule Ville-sur- Liergues Limas Jarnioux Jarnioux Amplepuis Létra Pommiers Dième Pouilly- le-Monial Oingt Anse Valsonne Ternand St-Laurent- Theizé d'Oingt Ambérieux Moiré Lachassagne St-Clément- St-Vérand Frontenas Les Sauvages sur-Valsonne Le Bois-d'Oingt Alix Lucenay Quincieux Bagnols Marcy Genay Dareizé Légny Tarare Morancé Les Charnay Chères St-Germain Le Breuil St-Loup Chessy Neuville Joux Les Olmes Chazay Montanay Sarcey St-Jean- Chasselay Curis St-Marcel- Pontcharra- -

LISTE DES PIAL POUR CONTRATS.Xlsx

1/19 ANNEXE AU CONTRAT D'ACCOMPAGNANT DES ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP (AESH) LISTE DES PIAL DE LA METROPOLE DE LYON ET DU DEPARTEMENT DU RHONE PIAL PUBLICS ET MIXTES (PUBLIC/PRIVE) 1. PIAL ANSE ASA PAULINI COLLEGE PUBLIC ASA PAULINI ANSE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE SAINT HUBERT AMBERIEUX ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PAUL CEZANNE ANSE ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE NINON VALLIN ANSE ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MARCEL PAGNOL ANSE ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE RENE CASSIN ANSE EECOLE PRIMAIRE PRIVEE ECOLE SAINT FRANCOIS ANSE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DES CRETES LACHASSAGNE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ROBERT DOISNEAU LUCENAY ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE JEAN-MICHEL GUY MARCY ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE RUE DE LA MAIRIE POMMIERS 2. PIAL DU VAL D'OINGT COLLEGE PUBLIC LES PIERRES DOREES VAL D'OINGT ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DU BOURG (Jarnioux) PORTE DES PIERRES DOREES ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LES PETITS ELGINOIS LEGNY ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DU BOURG SAINT VERAND ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DU BOURG SAINTE PAULE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DU VIEUX BOURG TERNAND ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DU BOURG THEIZE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DU BOURG VILLE SUR JARNIOUX ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 (Le Bois d'Oingt) VAL D'OINGT ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 (Le Bois d'Oingt) VAL D'OINGT ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE GASPARD RICHE DE PRONY (Oingt) VAL D'OINGT ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LES SOURCES (St Laurent d'Oingt) VAL D'OINGT ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE PIERRES DOREES (Pouilly le Monial) PORTE DES PIERRES DOREES ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE FRANCOIS THOMAS (Liergues) PORTE -

LETTRE CIRCULAIRE N° 2018-0000025

LETTRE CIRCULAIRE n° 2018-0000025 Montreuil, le 27/08/2018 DRCPM OBJET Sous-direction production, Modification du champ d'application du versement transport (art. L. gestion des comptes, 2333-64 et s. du Code Général des Collectivités Territoriales) fiabilisation Texte(s) à annoter : Affaire suivie par : LCIRC-2018-0000012 ANGUELOV Nathalie, BLAYE DUBOIS Nadine, WINTGENS Claire Par une délibération du 22 mai 2018, la Communauté d’Agglomération VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION (9303805) a décidé d’étendre l’application du taux de versement transport de 0,80 % aux nouvelles communes issues de la fusion à compter du 1er septembre 2018. En conséquence, dans le cadre du SYTRAL (9316901) le taux de versement transport additionnel applicable aux communes concernées est modifié et passe de 0,50 % à 0,20 % à compter du 1er septembre 2018. Dans ces conditions, ces communes sont retirées du périmètre de l’identifiant 9316901 et sont intégrées dans le périmètre de l’identifiant 9316903 à compter du 1er septembre 2018 Par une délibération du 22 mai 2018, la Communauté d’Agglomération VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION (9303805) a décidé d’étendre l’application du taux de versement transport de 0,80 % aux nouvelles communes issues de la fusion à compter du 1er septembre 2018. En conséquence, dans le cadre du SYTRAL (9316901) le taux de versement transport additionnel applicable aux communes concernées est modifié et passe de 0,50 % à 0,20 % à compter du 1er septembre 2018. Dans ces conditions, ces communes sont retirées du périmètre de l’identifiant 9316901 et sont intégrées dans le périmètre de l’identifiant 9316903 à compter du 1er septembre 2018. -

Avis D'enquete Publique

PRÉFET DU RHÔNE PRÉFET DE L’ISERE Directions départementales des territoires du Rhône et de l’Isère AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE Maître d’ouvrage : Chambre d’Agriculture du Rhône Autorisation pluriannuelle de l ’o rganisme unique de gestion collective (OUGC) pour l ’ irrigation de l ’ Est lyonnais dans 28 communes du Rhône et quatre communes de l ’ Isère : BRON, CHAPONNAY, CHASSIEU, COLOMBIER-SAUGNIEU, COMMUNAY, CORBAS, DECINES-CHARPIEU, GENAS GRENAY (38), HEYRIEUX (38, JANNEYRIAS (38), JONAGE, JONS, LYON, MARENNES, MEYZIEU, MIONS, PUSIGNAN, SAINT-BONNET-DE-MURE, SAINT-FONS, SAINT-LAURENT-DE-MURE, SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU, SAINT-PRIEST, SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON, SEREZIN-DU-RHONE, SIMANDRES, SOLAIZE, TOUSSIEU, VAULX-EN-VELIN, VENISSIEUX, VILLETTE- D'ANTHON (38), VILLEURBANNE. Par arrêté préfectoral du 9 décembre 2019, la demande visée ci-dessus est soumise à une enquête préalable à autorisation environnementale dans les formes déterminées par le code de l’environnement. Le projet consiste à assurer sur 32 communes, dont 28 dans le Rhône et 4 dans l’Isère, via l'organisme unique de gestion collective (OUGC) porté par la Chambre d'Agriculture, une meilleure gestion de l'irrigation agricole et des ressources en eaux, notamment sur les zones considérées comme potentiellement déficitaires. Il fixe pour chaque irrigant un volume maximum prélevable annuel et révisable dans le cadre d'un plan de répartition, tenant compte des incidences et impacts des prélèvements sur la ressource. L’autorisation se substituera à toutes les autorisations et déclarations -

Agence Rhône Sud

AGENCE RHÔNE SUD L’OPAC DU RHÔNE, PLUS PROCHE DE VOUS Cenves Aigueperse Trades St-Bonnet AGENCE BEAUJOLAIS - VAL DE SAÔNE des-bruyères 25 rue des Marais St-Christophe St-Jacques 69400 Villefranche-sur-Saône St-Igny des-arrêts St Jullié de-vers Mamert Juliénas Deux-Grosnes St-Clément Ouroux Emeringes AGENCE OUEST de-vers Monsols Vauxrenard Chénas 1 avenue Edouard Herriot 69170 Tarare CC SAÔNE BEAUJOLAIS Fleurie Propières Avenas Azolette les Ardillats Chiroubles AGENCE RHÔNE SUD 8 chemin des Tards-Venus Lancié Chénelette 69530 Brignais Vernay Villié-Morgon Corcelles Beaujeu Dracé Lantignié en-Beaujolais St-Didier Poule Régnié Points d’accueil de proximité sur-Beaujeu les-écharmeaux Durette St-Jean Taponas Quincié d'Ardières en-Beaujolais Cercié Ranchal Marchampt Belleville CC Communautés de communes en-Beaujolais Claveisolles St-Lager Cours Odenas Belleville CA DE L’OUEST RHODANIEN Charentay CA Communautés d’agglomérations St-Etienne St-Bonnet St-Nizier Le Perréon la-varenne St-Vincent le-Troncy d'Azergues St-Etienne de-Reins des-Oullières St-Georges Lamure Salles de-Reneins Meaux sur-Azergues Vaux Arbuissonnas Blacé Thizy-les-Bourgs la-montagne en-Beaujolais en-Beaujolais St-Cyr Cublize Grandris le-chatoux MontmelasAGENCEArnas RHÔNE SUD Chambost St-Julien St-Sorlin Allières CA VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAÔNE Rivolet St-Just 8 cheminDenicé VILLEFRANCHE des Tards-Venus St-Jean d'Avray sur-Saône la-bussière Gleizé Chamelet Cogny Lacenas Ronno St Ste 69530Ville Liergues BrignaisLimas Appolinaire Jarnioux Porte Létra Paule sur Dième des-PierresDorées -

Rentrée Scolaire Dans Les Collèges Du Rhône

2019 Rentrée scolaire dans les collèges du Rhône --- DOSSIER DE PRESSE --- www.rhone.fr COLLÈGES l’excellence pour tous « Le développement et le soutien aux collèges sont indispensables afin que tous les élèves puissent bénéficier des mêmes chances d’accès à l’éducation. Notre politique départementale rassemble ainsi tous les moyens nécessaires pour répondre aux besoins des collégiens et de leur réussite ». Christiane GUICHERD Vice-présidente en charge des collèges, de la vie associative et de la citoyenneté 2 Sommaire LA POLITIQUE DÉPARTEMENTALE DES COLLÈGES ....................... 4 Le rôle du Département .....................................................................................4 Rentrée 2019 : nombre de collèges et de collégiens ..........................................4 Chiffres clés 2019 ...............................................................................................5 BUDGET ÉDUCATION 2018 .......................................................... 6 Dépenses ...........................................................................................................6 Recettes .............................................................................................................6 TRAVAUX DANS LES COLLÈGES : LE DÉPARTEMENT POURSUIT SON EFFORT DE RÉNOVATION ......... 7 Travaux et études liés à la sectorisation / dimensionnement .............................8 Principales opérations dans les collèges : données clés ....................................9 L’E-ÉDUCATION : PRIORITÉ AU PLAN NUMÉRIQUE ÉDUCATIF -

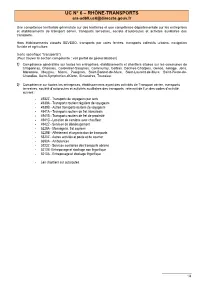

Uc6 Rhone Transports

UC N° 6 – RHÔNE-TRANSPORTS [email protected] Une compétence territoriale généraliste sur des territoires et une compétence départementale sur les entreprises et établissements de transport aérien, transports terrestres, société d’autoroutes et activités auxiliaires des transports. Hors établissements classés SEVESO, transports par voies ferrées, transports collectifs urbains, navigation fluviale et agriculture. (carte spécifique "transports") (Pour trouver la section compétente : voir portail de géolocalisation) 1) Compétence généraliste sur toutes les entreprises, établissements et chantiers situées sur les communes de Chaponnay, Chassieu, Colombier-Saugnieu, Communay, Corbas, Décines-Charpieu, Genas, Jonage, Jons, Marennes, Meyzieu, Mions, Pusignan, Saint-Bonnet-de-Mure, Saint-Laurent-de-Mure, Saint-Pierre-de- Chandieu, Saint-Symphorien-d'Ozon, Simandres, Toussieu. 2) Compétence sur toutes les entreprises, établissements ayant des activités de Transport aérien, transports terrestres, société d’autoroutes et activités auxiliaires des transports relevant de l’un des codes d’activité suivant : - 4932Z - Transports de voyageurs par taxis - 4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs - 4939B - Autres transports routiers de voyageurs - 4941A - Transports routiers de fret interurbain - 4941B - Transports routiers de fret de proximité - 4941C - Location de camions avec chauffeur - 4942Z - Services de déménagement - 5229A - Messagerie, fret express - 5229B - Affrètement et organisation de transports - 5320Z - Autres activités -

Liste Des Communes Transférées Au Département Du Rhône

ARCHIVES CONSERVEES AUX A.D.I. (Archives départementales de l’Isère) CONCERNANT LES COMMUNES TRANSFERÉES AU DÉPARTEMENT DU RHÔNE HISTORIQUE ET NOMS DES COMMUNES TRANSFEREES Le rattachement de communes iséroises au département du Rhône s’est effectué en 3 étapes. Le total des communes transférées se monte à 28. En 1852, Bron, Vaulx-en-Velin et Villeurbanne (toutes 3 du canton de Meyzieu) et Vénissieux (du canton de Saint-Symphorien-d’Ozon) ont été rattachées au Rhône. La loi du 29.12.1967 a transféré au Rhône des communes de trois cantons isérois : canton d’Heyrieux (à noter qu’Heyrieux et 7 autres communes sont restées dans l’Isère) Saint-Bonnet-de-Mure Saint-Laurent-de-Mure Saint-Pierre-de-Chandieu Toussieu canton de Meyzieu Chassieu Décines-Charpieu Genas Jonage Jons Meyzieu Pusignan canton de Saint-Symphorien-d’Ozon Chaponnay Communay Corbas Feyzin Marennes Mions Saint-Priest Saint-Symphorien d’Ozon guide des sources – communes transférées au rhone Sérézin-du-Rhône Simandres Solaise Ternay En 1971, la commune de Colombier-Saugnieu (canton de la Verpillière) a été à son tour rattachée au Rhône. Sort des archives : la Direction des Archives de France prévoyait en 1968 que seules les archives communales déposées seraient transférées aux A.D. du Rhône, et que, au nom du respect des fonds, les dossiers antérieurs à 1968 resteraient aux AD de l’Isère. Cette directive n’a pas été complètement suivie. DOSSIERS DES RATTACHEMENTS 121 M 5 : limites du département de l’Isère avec notamment le département du Rhône. Ordonnances du roi, correspondance, plans, modifications de limites, divers, an XI-1873 4238 W 1-7, 4331 W 1, 4333 W 25 : rattachement de communes de l’Isère au département du Rhône, projets, 1946-1967 4768 W 4, 6085 W 1, 6131 W 6, 6270 W 38 et 58 : rattachement de communes de l’Isère au département du Rhône, 1947-1972 8255 W 1 : transfert des archives communales déposées aux A.D.I. -

Territoires Spemo

TERRITOIRES SPEMO Rhône Cenves Aigueperse Sud-Est Trades Saint-Bonnet-des-Bruyères Saint-Christophe Saint-Jacques-des-Arrêts Est Saint-Mamert Jullié Juliénas Saint-Igny-de-Vers Ouroux Émeringes Nord Saint-Clément-de-Vers Monsols Chénas Vauxrenard Lyon Fleurie Avenas Propières Chiroubles Azolette Les Ardillats Lancié Sud Chénelette Vernay Villié-Morgon Dracé Beaujeu Corcelles en-Beaujolais Métropole Lantignié Saint-Didier-sur-Beaujeu Régnié-Durette Poule-les-Écharmeaux Taponas Saint-Jean-d'Ardières Cercié Ranchal Saint-Lager Thel Quincié-en-Beaujolais Belleville sur-Saône Cours-la-Ville Marchampt Odenas Saint-Nizier Claveisolles Charentay d'Azergues Saint-Étienne la-Varenne Saint-Vincent de-Reins Saint-Bonnet-le-Troncy Saint-Étienne Mardore Le Perréon des-Oullières Pont-Trambouze Saint-Georges de-Reneins Lamure Vaux-en-Beaujolais Salles-Arbuissonnas La Chapelle sur-Azergues de-Mardore Meaux-la-Montagne en-Beaujolais 9e Thizy Grandris Saint-Cyr-le-Chatoux Blacé 4e Marnand 6e Saint-Julien Cublize Montmelas-Saint-Sorlin Arnas Chambost-Allières 1er Rivolet Denicé Saint-Just-d'Avray Saint-Jean-la-Bussière Villefranche Gleizé sur-Saône Cogny Lacenas Ronno Chamelet 5e 3e Limas Saint-Appolinaire Létra Ville-sur-Jarnioux Sainte-Paule Jarnioux Liergues Dième Pouilly-le-Monial Pommiers 2e Amplepuis Ternand Oingt 7e Valsonne Anse Saint-Laurent-d'Oingt Theizé 8e Ambérieux Lachassagne Moiré Saint-Clément Frontenas Les Sauvages sur-Valsonne Saint-Vérand Le Bois-d'Oingt Alix Marcy Lucenay Quincieux Bagnols Dareizé Légny Genay Tarare Morancé Les Chères