Diplomarbeit

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Pan Macmillan AUTUMN CATALOGUE 2021 PUBLICITY CONTACTS

Pan Macmillan AUTUMN CATALOGUE 2021 PUBLICITY CONTACTS General enquiries [email protected] Alice Dewing FREELANCE [email protected] Anna Pallai Amy Canavan [email protected] [email protected] Caitlin Allen Camilla Elworthy [email protected] [email protected] Elinor Fewster Emma Bravo [email protected] [email protected] Emma Draude Gabriela Quattromini [email protected] [email protected] Emma Harrow Grace Harrison [email protected] [email protected] Jacqui Graham Hannah Corbett [email protected] [email protected] Jamie-Lee Nardone Hope Ndaba [email protected] [email protected] Laura Sherlock Jess Duffy [email protected] [email protected] Ruth Cairns Kate Green [email protected] [email protected] Philippa McEwan [email protected] Rosie Wilson [email protected] Siobhan Slattery [email protected] CONTENTS MACMILLAN PAN MANTLE TOR PICADOR MACMILLAN COLLECTOR’S LIBRARY BLUEBIRD ONE BOAT MACMILLAN Nine Lives Danielle Steel Nine Lives is a powerful love story by the world’s favourite storyteller, Danielle Steel. Nine Lives is a thought-provoking story of lost love and new beginnings, by the number one bestseller Danielle Steel. After a carefree childhood, Maggie Kelly came of age in the shadow of grief. Her father, a pilot, died when she was nine. Maggie saw her mother struggle to put their lives back together. As the family moved from one city to the next, her mother warned her about daredevil men and to avoid risk at all cost. Following her mother’s advice, and forgoing the magic of first love with a high-school boyfriend who she thought too wild, Maggie married a good, dependable man. -

Alternative Textbooks Publishers

ALTERNATIVE TEXT PUBLISHERS TUTORING SERVICES 2071 CEDAR HALL ALTERNATIVE TEXT PUBLISHERS Below is a list of all the publishers we work with to provide alternative text files. Aaronco Pet Products, Inc. Iowa State: Extension and Outreach Abrams Publishing Jones & Bartlett Learning ACR Publications KendallHunt Publishing Alpine Publisher Kogan Page American Health Information Management Associations Labyrinth Learning American Hotels and Lodging Legal Books Distributing American Technical Publishers Lippincott Williams and Wilkins American Welding Society Longleaf Services AOTA Press Lynne Rienner Publishers Apress Macmillan Higher Education Associated Press Manning Publications ATI Nursing Education McGraw-Hill Education American Water Works Association Mike Holt Enterprises Baker Publishing Group Morton Publishing Company Barron's Mosby Bedford/St. Martin's Murach Books Bison Books NAEYC Blackwell Books NASW Press National Board for Certification in Bloomsbury Publishing Dental Laboratory Technology (NBC) National Restaurant Association/ Blue Book, The ServSafe Blue Door Publishing Office of Water Programs BookLand Press Openstax Broadview Press O'Reilly Media Building Performance Institute, Inc. Oxford University Press BVT Publishing Paradigm Publishing Cadquest Pearson Custom Editions ALTERNATIVE TEXT PUBLISHERS Cambridge University Press Pearson Education CE Publishing Peguin Books Cengage Learning Pennwell Books Charles C. Thomas, Publisher Picador Charles Thomas Publisher Pioneer Drama Cheng & Tsui PlanningShop Chicago Distribution -

New Religious Movements

New Religious Movements New Religious Movements: Challenge and response is a searching and wide-ranging collection of essays on the contemporary phenomenon of new religions. The contributors to this volume are all established specialists in the sociology, theology, law, or the history of new minority movements. The primary focus is the response of the basic institutions of society to the challenge which new religious movements represent. The orientation of this volume is to examine the way in which new movements in general have affected modern society in areas such as economic organisation; the operation of the law; the role of the media; the relationship of so-called ‘cult’ membership to mental health; and the part which women have played in leading or supporting new movements. Specific instances of these relationships are illustrated by reference to many of the most prominent new religions – Hare Krishna, The Brahma Kumaris, The Unification Church, The Jesus Army, The Family’, The Church of Scientology, and Wicca. For students of religion or sociology, New Religious Movements is an invaluable source of information, an example of penetrating analysis, and a series of thought-provoking contributions to a debate which affects many areas of contemporary life in many parts of the world. Contributors: Eileen Barker, James Beckford, Anthony Bradney, Colin Campbell, George Chryssides, Peter Clarke, Paul Heelas, Massimo Introvigne, Lawrence Lilliston, Gordon Melton, Elizabeth Puttick, Gary Shepherd, Colin Slee, Frank Usarski, Bryan Wilson. Bryan Wilson is an Emeritus Fellow of All Souls College, Oxford. He is the author and editor of several books on sects and New Religious Movements. -

PICADOR INTERNATIONAL RIGHTS GUIDE FRANKFURT BOOK FAIR 2017 Devon Mazzone Director, Subsidiary Rights [email protected]

PICADOR INTERNATIONAL RIGHTS GUIDE FRANKFURT BOOK FAIR 2017 Devon Mazzone Director, Subsidiary Rights [email protected] 18 West 18th Street, New York, NY 10011 (212) 206.5301 Amber Hoover Foreign Rights Manager [email protected] 18 West 18th Street, New York, NY 10011 (212) 206.5304 2 FICTION 3 Donohue, Keith THE MOTION OF PUPPETS A Novel October 2016 (finished copies available) In the Old City of Québec, Kay Harper falls in love with a puppet in the window of the Quatre Mains, a toy shop that is never open. She is spending her summer working as an acrobat with the cirque while her husband, Theo, is translating a biography of the pioneering photographer Eadweard Muybridge. Late one night, Kay fears someone is following her home. Surprised to see that the lights of the toy shop are on and the door is open, she takes shelter inside. The next morning Theo wakes up to discover his wife is missing. Under police suspicion and frantic at her disappearance, he obsessively searches the streets of the Old City. Meanwhile, Kay has been transformed into a puppet, and is now a prisoner of the back room of the Quatre Mains, trapped with an odd assemblage of puppets from all over the world who can only come alive between the hours of midnight and dawn. The only way she can return to the human world is if Theo can find her and recognize her in her new form. So begins a dual odyssey: of a husband determined to findhis wife, and of a woman trapped in a magical world where her life is not her own. -

Elton John to Publish Memoir with Henry Holt in the U.S. and Pan Macmillan in the U.K

Henry Holt and Company 175 Fifth Avenue New York, NY 10010 Patricia Eisemann VP, Director of Publicity tel (646) 307-5241 fax (646) 307-5261 [email protected] Elton John to Publish Memoir with Henry Holt in the U.S. and Pan Macmillan in the U.K. Macmillan Wins Global Deal to Publish Superstar’s Autobiography NEW YORK, Oct.13, 2016 – Henry Holt announced today that the company has acquired Elton John's autobiography alongside sister company Pan Macmillan in London, for publication worldwide in 2019. Stephen Rubin, President and Publisher, and Gillian Blake, Editor in Chief, at Holt, and MD Anthony Forbes Watson and Publisher Jeremy Trevathan at Pan Macmillan, jointly acquired World English Rights from Andrew Wylie of the Wylie Agency. Elton John said, “I’m not prone to being a nostalgic person. I’m often accused of only looking forward to my next gig or creative project. It’s come as quite a surprise how cathartic I am finding the process of writing my memoirs. As I look back, I realise what a crazy life I have had the extreme privilege of living. I have grown up in a period of extraordinary change in our world – and have had the joyful honour of rubbing shoulders and working with so many of the people at the heart of these changes. My life has been one helluva rollercoaster ride and it’s still lumbering on. I hope readers will enjoy the ride too.” The book, which will be the first and only official autobiography of this flamboyant, multiple Grammy- winning international superstar, is being written by Elton with writer and music critic Alex Petridis and will be a no-holds-barred account of Elton's life and work as the most enduring singer songwriter of his generation. -

Friday, January 14, 2005

ALAALAIssue 1 CognotesBOSTON Friday, January 14, 2005 Come and Hear these Exciting New England Authors Today: and currently has three works in Three speakers on development for movies (The Buf- Best-Selling the panel this year! falo Soldier, The Law of Authors Forum Similars, and Water Witches), 4:00– 5:15 p.m. The American Library Associa- establishing him as not only as Hynes CC, Room 210 tion brings you a touch of local fla- “America’s answer to Joanna vor with three New England fa- Trollope” (Kirkus), but an Ameri- Exhibit Ribbon Cutting vorites for this year’s Author Fo- can treasure. rum panel. Join Chris Bohjalian, Sponsored by Random House, 5:15 p.m. Nathaniel Philbrick, and Tom Booth 505. Level I Entrance, Perrotta in Room 210 of the Con- near registration vention Center from 4:00 – 5:15 Nathaniel Philbrick Chris Bohjalian Nathaniel Philbrick Tom Perrotta p.m. today. Each author will be Nathaniel Philbrick takes his All-Conference signing at their publisher’s booth fans on yet another riveting voy- Opening Reception during the All-Conference Open- age with his latest book Sea of age of the Mayflower. novel, Little Children finds him ing Reception immediately follow- Glory: America’s Voyage of Dis- Sponsored by Penguin illuminating some new yet famil- and Basket Raffles ing the Forum. covery-The U.S. Exploring Expe- Putnam, Booth 906. iar territory-the American sub- 5:30 – 7:30 p.m. dition, 1838-1842. Sea of Glory urb. Hailed as his best work, Levels 1 and 2 Chris Bohjalian integrates his esteem and acute Tom Perrotta Kirkus calls Perrotta “an accom- Exhibit Halls Chris Bohjalian, author of the knowledge of history with his pro- Tom Perrotta is the author of plished comic novelist extends his #1 New York Times Bestseller clivity for compelling drama, several works of fiction, includ- range brilliantly." Midwives, is once again engag- while he discuss the journey from ing Joe College and Election, Sponsored by Holtzbrinck Pub- ing readers in his latest novel, the South Pacific to the Antarc- which was made into the ac- lishers (Booth 609) including St. -

2021 SPRING Pan Macmillan Spring Catalogue 2021.Pdf

PUBLICITY CONTACTS General enquiries [email protected] * * * * * * * Alice Dewing Rosie Wilson [email protected] [email protected] Amy Canavan Siobhan Slattery [email protected] [email protected] Camilla Elworthy [email protected] * * * * * * * Elinor Fewster [email protected] FREELANCE Emma Bravo Anna Pallai [email protected] [email protected] Gabriela Quattromini Caitlin Allen [email protected] [email protected] Grace Harrison Emma Draude [email protected] [email protected] Hannah Corbett Emma Harrow [email protected] [email protected] Jess Duffy Jamie-Lee Nardone [email protected] [email protected] Kate Green Laura Sherlock [email protected] [email protected] Philippa McEwan Ruth Cairns [email protected] [email protected] CONTENTs PICADOR MACMILLAN COLLECTOR’S LIBRARY MANTLE MACMILLAN PAN TOR BLUEBIRD ONE BOAT PICADOR The War of the Poor Eric Vuillard A short, brutal tale by the author of The Order of The Day: the story of a moment in Europe’s history when the poor rose up and banded together behind a fiery preacher, to challenge the entrenched powers of the ruling elite. The fight for equality begins in the streets. The history of inequality is a long and terrible one. And it’s not over yet. Short, sharp and devastating, The War of the Poor tells the story of a brutal episode from history, not as well known as tales of other popular uprisings, but one that deserves to be told. Sixteenth-century Europe: the Protestant Reformation takes on the powerful and the privileged. -

Feminist Presses and Publishing Politics in Twentieth-Century Britain

MIXED MEDIA: FEMINIST PRESSES AND PUBLISHING POLITICS IN TWENTIETH-CENTURY BRITAIN SIMONE ELIZABETH MURRAY DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY COLLEGE LONDON 1999 The copyright of this thesis rests with the author and no quotation from it or information derived from it may be published without the prior written consent of the author U,Ip 1 Still, Madam, the private printing press is an actual fact, and not beyond the reach of a moderate income. Typewriters and duplicators are actual facts and even cheaper. By using these cheap and so far unforbidden instruments you can at once rid yourself of the pressure of boards, policies and editors. They will speak your own mind, in your own words, at your own time, at your own length, at your own bidding. And that, we are agreed, is our definition of 'intellectual liberty'. - Virginia Woolf, Three Guineas (1938) 2 Image removed due to third party copyright ABSTRACT The high cultural profile of contemporary feminist publishing in Britain has previously met with a curiously evasive response from those spheres of academic discourse in which it might be expected to figure: women's studies, while asserting the innate politicality of all communication, has tended to overlook the subject of publishing in favour of less materialist cultural modes; while publishing studies has conventionally overlooked the significance of gender as a differential in analysing print media. Siting itself at this largely unexplored academic juncture, the thesis analyses the complex interaction of feminist politics and fiction publishing in twentieth-century Britain. Chapter 1 -" 'Books With Bite': Virago Press and the Politics of Feminist Conversion" - focuses on Britain's oldest extant women's publishing venture, Virago Press, and analyses the organisational structures and innovative marketing strategies which engineered the success of its reprint and original fiction lists. -

Macmillan Publishers and Imprints All Points Books Bedford/St

What’s going on? Beginning Nov. 1, Macmillan Publishers will limit libraries to a single purchased copy of a new ebook title per library system. This embargo is being imposed for an eight week period, at which point libraries can purchase additional copies. Your ability to access these new Macmillan ebook titles for free from Kitsap Regional Library will be impacted; hold times will most likely increase and will not be consistent with your experience with the rest of our collection. We apologize for this impact to service and make a commitment to you, our patrons, that we will do our very best to adjust and limit the negative impact it will have on you. Why is this happening? In a July 25 memo to authors, illustrators and agents, Macmillan Publishers stated that they believe library lending has had a negative impact on sales. After testing an embargo period with one of their publishers, Macmillan decided to apply this new process to all ebooks published by imprints that fall under the Macmillan Publishing corporation. In fulfillment of its role to offer equal and open access to information, ebooks have played a critical role in the library’s ability to serve all communities, especially patrons with visual and other disabilities. Because of this, the American Library Association has launched the campaign #eBooksForAll, urging Macmillan to reconsider. For more information, visit ebooksforall.org. How does this impact your service? In 2018, we purchased 572 unique titles from Macmillan Publishers, and in 2019, Macmillan titles have made up approximately 11% of our ebook collection. -

Hereford Road, London, W2 4AB Gina Rozner Tel: 020 7792 4701 Mob: 07887 811 806 [email protected]

Publishers’ Publicity Circle The 2019 Directory of UK Book Publishing Publicists The Directory contains the names, addresses, telephone numbers and email addresses of the essential publicity contacts in UK publishing houses as well as PR Consultants. For further information about the Publishers’ Publicity Circle please contact : [email protected] www.publisherspublicitycircle.co.uk @publicitycircle You can also consult our directory online at www.ppcdirectory.org A 404 Ink (Switchboard) 07931 021214 18 Carrick Knowe Avenue, Edinburgh, EH12 7BX Laura Jones Tel: 07931 021214 Publisher [email protected] Heather McDaid Tel: 07874 002735 Publishing Director [email protected] Abrams & Chronicle Books (Switchboard) 020 7713 2060 1st Floor, 1 West Smithfield, London, EC1A 9JU Lorraine Keating Tel: 020 7713 2066 Head of Publicity and Marketing [email protected] Sally Oliphant Tel: 020 7713 2066 Mob: 07539 229745 Director of Publicity and Marketing (on maternity leave) [email protected] Cora Siedlecka Tel: 020 7713 2065 Mob: 07536 041597 Publicity Executive [email protected] Hannah Prutton Tel: 020 7713 2074 Publicity and Marketing Assistant [email protected] Alex Hippisley-Cox PR (Switchboard) 07921 127077 165 Westmount Road, Eltham, London, SE9 1XY Alex Hippisley-Cox Mob: 07921 127 077 Director [email protected] Alison Menzies PR Peacock Lodge, Beechwood Park, Nr. Markyate, AL3 8AP Alison Menzies Tel: 07973 956107 Consultant [email protected] AMP -

Holtzbrinck Publishers U

Effective 1/18/2019 (St. Martin's Press, St. Martin's Griffin, Minotaur Books, Thomas Dunne Books, Castle Point Books, Picador, Tor /Forge, Orb, Starscape, Tor Teens, Tor/Forge Mass Market, St. Martin's Mass Market, Farrar Straus and Giroux, Hill & Wang, Henry Holt, Metropolitan Books, Flatiron Books, Times Books, Celadon, and Macmillan Children’s Publishing Group (MCPG) and all trade distribution lines) U.S. RETURNS POLICY FOR TRADE BOOKS AND PRODUCTS Trade books and products purchased on a returnable basis may be returned pre-paid for credit, subject to the following conditions: • Customer is entitled to return only those books and products purchased directly from us. • We reserve the right not to accept returns more than 90 days after an edition or title is declared out of print. • We reserve the right not to accept returns that are marked and/or that are not in saleable condition. • Each shipment of returns should be accompanied by an accurate packing list (or reasonable substitute) showing the title, ISBN and quantity (by title) of all books included in the shipment. • Returns made during February through December of a calendar year (“Year 1”) and during January of the next calendar year will be credited at the average discount received by the customer on purchases of that class of books during the calendar year prior to Year 1. • The covers of strippable titles can be returned for credit by sending the cover to the Stripped Cover Returns Center Orange, Virginia address stated below. Whenever the cover of a book is removed for return, the book becomes the property of the publisher and the customer thereby agrees to destroy, or to cause the destruction of, the book in order to prevent its use or sale. -

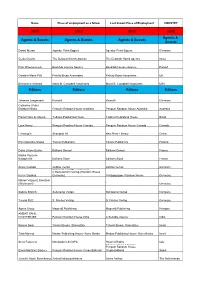

2019 2019 2019 2019 Agents & Scouts Agents & Scouts Agents

Name Place of employment as a fellow Last known Place of Employment COUNTRY 2019 2019 2019 2019 Agents & Agents & Scouts Agents & Scouts Agents & Scouts Scouts Daniel Mursa Agentur Petra Eggers Agentur Petra Eggers Germany Geula Geurts The Deborah Harris Agency The Deborah Harris Agency Israel Piotr Wawrzenczyk Book/lab Literary Agency Book/lab Literary Agency Poland Caroline Mann Plitt Felicity Bryan Associates Felicity Bryan Associates UK Beniamino Ambrosi Maria B. Campbell Associates Maria B. Campbell Associates USA Editors Editors Editors Editors Johanna Langmaack Rowohlt Rowohlt Germany Catherine (Cate) Elizabeth Blake Penguin Random House Australia Penguin Random House Australia Australia Flavio Rosa de Moura Todavia Publishing House Todavia Publishing House Brazil Lynn Henry Penguin Random House Canada Penguin Random House Canada Canada Li Kangqin Shanghai 99 New River Literary China Päivi Koivisto-Alanko Tammi Publishers Tammi Publishers Finland Dana Liliane Burlac Éditions Denoël Éditions Denoël France Maÿlis Vauterin- Bacqueville Editions Stock Editions Stock France Anvar Cukoski Aufbau Verlag Aufbau Verlag Germany Deutsche Verlags-Anstalt and C.Bertelsmann Verlag (Random House Karen Guddas Germany) Verlagsgruppe Random House Germany Marion Vazquez Boerzsei (Wichmann) ` ` Germany Sabine Erbrich Suhrkamp Verlag Suhrkamp Verlag Germany Teresa Pütz S. Fischer Verlag S. Fischer Verlag Germany Ágnes Orzóy Magvető Publishing Magvető Publishing Hungary AMBAR SAHIL CHATTERJEE Penguin Random House India A Suitable Agency India Ronnie