Audomarois Plaquette Reduite.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Demande D'autorisation D'exploiter Le Parc Eolien Des 4 Mesures Par La

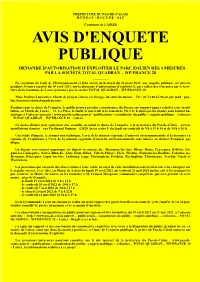

PRÉFECTURE DU PAS-DE-CALAIS D.C.P.P.A.T – B.I.C.U.P.E – S.I.C Commune de LAIRES AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE DEMANDE D'AUTORISATION D’EXPLOITER LE PARC EOLIEN DES 4 MESURES PAR LA SOCIÉTÉ TOTAL QUADRAN – WP FRANCE 28 ------------- En exécution du Code de l'Environnement et d'un arrêté préfectoral du 29 mars 2021, une enquête publique est ouverte pendant 33 jours à partir du 19 avril 2021, sur la demande d’autorisation d’exploiter le parc éolien des 4 mesures sur le terri- toire de la commune de Laires présentée par la société TOTAL QUADRAN – WP FRANCE 28. Mme Pauline Lemeunier, Cheffe de projets éoliens est chargée du suivi du dossier - Tél : 01.73.00.67.90 ou par mail : pau- [email protected]. Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier sur support papier relatif à cette instal- lation, en Mairie de Laires – 11, La Place, le lundi, le mercredi et le samedi de 9 h à 11 h ainsi que du dossier sous format nu- mérique à l’adresse suivante : www.pas-de-calais.gouv.fr - publications - consultation du public - enquête publique – éoliennes – TOTAL QUADRAN – WP FRANCE 28 – Laires. Ce même dossier peut également être consulté, pendant la durée de l’enquête, à la préfecture du Pas-de-Calais – service installations classées – rue Ferdinand Buisson – 62020 Arras cedex 9, du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h. Une étude d'impact, le résumé non technique, l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale et le mémoire en réponse de l’exploitant à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale sont insérés au dossier d'enquête pu- blique. -

Communiqué De Presse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 351 COMMUNES DU PAS-DE-CALAIS Arras, le 1er décembre 2020 CLASSEES EN ZONE DE REVITALISATION DES COMMERCES EN MILIEU RURAL Par arrêté ministériel du 16 octobre 2020, publié au Journal Officiel le 27 novembre 2020, 351 communes du Pas-de-Calais ont été classées en zone de revitalisation des commerces en milieu rural (voir liste en annexe). Ce nouveau dispositif, proposé par la mission gouvernementale « Agenda rural » fin 2019, a été institué par la loi de finances pour 2020 afin de soutenir le commerce de proximité. Sont ainsi classées les communes dont la population municipale est inférieure à 3500 habitants, qui ne sont pas intégrées à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois, et qui ne comptent pas plus de dix commerces sur leur sol. Cette mesure permet aux communes volontaires de mobiliser un outil d’incitation fiscale pour maintenir les commerces de proximité et encourager la réinstallation de commerces dans leurs territoires. Sous réserve d'une délibération de la commune ou de l'intercommunalité en ce sens, les commerces de moins de 11 salariés et de moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires peuvent demander à bénéficier d'exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE), de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les exercices 2020 à 2023. Les exonérations sont compensées à hauteur de 33% par l'Etat. Elles ne sont pas cumulables avec les autres exonérations possibles, notamment celles des ZRR (zones de revitalisation -

Avis Délibéré De La Mission Régionale D'autorité

Région Hauts-de-France Avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France sur le projet de parc éolien « Les Quatre Mesures » de la société « WP France 28 » sur la commune de Laires (62) n°MRAe 2020-4900 AVIS DÉLIBÉRÉ N° 2020-4900 adopté lors de la séance du 1er décembre 2020 par la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France 1/14 Préambule relatif à l’élaboration de l’avis La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de la région Hauts-de-France s’est réunie le 1er décembre 2020 en web-conférence. L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis portant sur le projet de parc éolien « Les Quatre Mesures » de la société « WP france 28 » à Laires dans le département du Pas-de-Calais. Étaient présents et ont délibéré : Patricia Corrèze-Lénée, Philippe Ducrocq, Hélène Foucher, Philippe Gratadour, Valérie Morel, et Pierre Noualhaguet. En application du référentiel des principes d’organisation et de fonctionnement des MRAe, arrêté par la ministre de la transition écologique le 11 août 2020, chacun des membres délibérants cités ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans le présent avis. * * En application de l’article R. 122-7-I du code de l’environnement, le dossier a été transmis complet le 1er octobre 2020, pour avis, à la MRAe. En application de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, le présent avis est rendu par la MRAe Hauts-de-France. -

D U Boulonnais

PAGD et RÈGLEMENT Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Boulonnais Les 81 Communes du Schéma d’ Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin côtier du Boulonnais Alincthun Leubringhen Ambleteuse Leulinghen -Bernes Audembert Le Portel Audinghen Longfossé Audresselles Longueville Baincthun Lottinghen Bazinghen Maninghen Henne Belle et Houllefort Marquise Bellebrune Menneville Beuvrequen Nabringhen Boulogne-sur-Mer Nesles Bournonville Neufchâtel Hardelot Boursin Offrethun Brunembert Outreau Caffiers Pernes les Boulogne Camiers Pittefaux Carly Quesques Colembert Questrecques Condette Réty Conteville Rinxent Courset Samer Crémarest Selles Dannes Saint Étienne au mont Desvres Saint Inglevert Doudeauville Saint Léonard Echinghen Saint Martin les Boulogne Equihen Saint Martin Choquel Escalles Tardinghen Ferques Tingry Fiennes Verlincthun Halinghen Vieil Moutier Hardinghen Wacquinghen Henneveux Widehem Hermelinghen Wierre au bois Hervelinghen Wierre Effroy Hesdigneul-lès-Boulogne Wimereux Hesdin l’Abbé Wimille Isques Wirwignes La Capelle les Boulogne Wissant Lacres Landrethun-Le-Nord Le Wast Éditorial ’eau, sous toutes ses formes sur notre territoire boulonnais, constitue une ressource précieuse pour les espèces végé- Ltales et animales, les milieux naturels, et l’alimentation en eau de notre population. Ce bien précieux subit de nombreuses contraintes de par le climat, les pressions d’usages, les pollutions issues des activités industrielles, agricoles ou domestiques pratiquées sur le territoire. Un consensus se devait donc d’être trouvé pour mieux gérer l’eau superficielle et souterraine de notre territoire. C’est ainsi que le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin côtier du Boulonnais a été mis en œuvre pour la première fois en 2004. Par le biais de ce document de planification, la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Boulonnais, véritable commission d’échanges et de concertation, a établi un certain nombre de recommandations de gestion pour mieux appréhender et gérer les problématiques et enjeux liés à l’eau de notre territoire. -

Dossiers De Personnel Des Instituteurs

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS DOSSIERS DE PERSONNEL DES INSTITUTEURS Arras-Dainville 1 INTRODUCTION Les dossiers de personnel des instituteurs ont fait l’objet de plusieurs versements qui n’ont pas tous été décrits avec le même degré de précision et qui se chevauchent chronologiquement. Le chercheur consultera : - les dossiers classés en série T1 qui ont fait l’objet d’un index patronymique et géographique par Thérèse Louage2 et Jean-Yves Léopold en 1995. Les instituteurs dont les dossiers sont conservés dans cette série ont exercé durant la période 1878- 1945 ; - le versement 1304 W qui contient les dossiers des instituteurs nés entre 1842 et 1916 ; le répertoire est constitué d’un index patronymique ; - les cotes 1 W 58001-62365 (passim)3 qui constituent les dossiers des instituteurs nés entre 1889 et 1939 ; le répertoire est constitué d’un index patronymique ; - le versement 6 W dont le répertoire manque de précision : indication des noms extrêmes du dossier uniquement et pas d’indication de date ; un sondage rapide permet toutefois d’affirmer que cette série paraît la plus récente et recouvre peu ou prou des années de naissance entre 1910 et 1960. Composition-type d’un dossier : - fiche individuelle de renseignements : elle indique l’état civil du postulant à l’enseignement, ses diplômes et une appréciation de l’inspecteur primaire sur ses aptitudes décelées lors d’un entretien préalable ; - rapports semestriels puis annuels du directeur sur son adjoint : y sont décrites non seulement ses qualités professionnelles, mais aussi sa conduite en dehors de l’école ; - rapports de l’inspecteur primaire ; - lettres de félicitation ou de blâme adressées par l’inspecteur d’académie ; - lettres de plainte contre l’instituteur transmises à l’inspecteur primaire ; - demandes de changement de poste : elles sont accompagnées des arrêtés de nomination. -

Découvrir... La Vallée De La

Découvrir... la vallée de la Lys © atelierphotographic 03 21 12 10 00. 09/04. Pas-de-Calais - France LÉGENDE Commentaires Aire sur la Lys Adresses : hôtellerie, restauration, gîtes, campings Directions Sentiers de randonnée La ville d’Aire sur la Lys doit son origine à la fondation vers le Xe siècle d’un castrum comtal, auquel fut adjoint en 1059, selon un usage très répandu, une église collégiale desservie par un chapitre de chanoines. Le bourg, qui se développe à l’abri de, et grâce à ces deux autorités (comtale et religieuse), prendra une pleine envergure grâce aux libéralités des comtes de Flandre. Possession du comté d’Artois (1237-1384), puis du duché de Bourgogne (1384-1477), Aire passe ensuite par un jeu de mariage et d’héritage, sous la domination espagnole. Période prospère, le règne des archiducs verra l’édification des principaux monuments de la ville : le chantier de la collégiale prend fin, un corps de garde (actuel Bailliage) s’élève à l’angle de la Grand’place... Cité frontière, la ville constitue un point d’appui des fortifications espagnoles (1493-1676) puis françaises (1676-1710), et connut, de fait, une histoire nourrie de sièges et de batailles. Après l’incursion néfaste des coalisés en 1710 laissant une ville ruinée, Aire devient définitivement française par le Traité d’Utrecht (1713), et amorce une reconstruction dans le plus pur style classique français, selon un règlement d’urbanisme précis. C’est donc un ensemble XVIIIe unique dans la région qui se déploie à Pour tous renseignements complémentaires, contact : l’échelle de la ville. -

Randosde La Ecques Fauquembergues Mairie (31 Place D’Ecques) Enerlya (30 Avenue Roland Huguet) De L’Eau, De La Biodiversité Ou De L’Agriculture

6 km 3 H depart 14 H 8 km 3 H depart 14 H Les Gratuit LES MARCHES FAMILIALES LES RANDONNÉES C’est une marche avec une animation. « DÉCOUVERTES NATURE » #5 Samedi 18 avril Samedi 22 août Ce sont des marches sur les thématiques de l’énergie, Randosde la Ecques Fauquembergues Mairie (31 Place d’Ecques) Enerlya (30 Avenue Roland Huguet) de l’eau, de la biodiversité ou de l’agriculture. Créatrice d’accessoires de mode, Au fi l de l’eau déco et zéro déchet par L’Elfe Créatif et rencontre d’une éducatrice comportementaliste canin CAPSO Samedi 10 octobre Roquetoire Mercredi 1er avril Samedi 13 juin Partez à la découverte des sentiers de randonnée Mairie (8 Place de la Mairie) Racquinghem Serques Visite de l’église Parking de l’école des Landes (1 Rue des Merles) pour connaître la richesse et la diversité des paysages Salle des fêtes (1 Rue Verte) Découverte d’une partie de la réserve naturelle régionale A la découverte du sentier du plateau des Landes gérée par Eden62 de la CAPSO d’avril à octobre 2020 du Lansbergue Mercredi 6 mai Febvin-Palfart Salle des fêtes (1 Rue de Laires) Rencontre de M. Nayet, agriculteur engagé dans le plan Ecophyto 12 km 3 H depart 14 H Mercredi 3 juin Saint-Augustin Église de Clarques LES RANDONNÉES Rencontre de M. Lepreux, boulanger biologique DE 12KM Mercredi 1er juillet Saint-Omer Pour les randonneurs confirmés, Parking de Lyzel (3 Rue Saint-Martin) des parcours sont programmés. Rencontre de M. Stopin, maraîcher Mercredi 5 août Mercredi 8 avril Mercredi 12 août Tournehem-sur-la-Hem Reclinghem - Église Thérouanne -

Fiche Structure : Alliance Villes Emploi

Fiche structure : Alliance Villes Emploi - www.ville-emploi.asso.fr TERRITOIRE Pays : France Région : Hauts de France Département : (62) Pas-de-Calais Ville : Longuenesse Liste des communes couvertes : Acquin-Westbécourt ((62) Pas-de-Calais), Affringues ((62) Pas-de-Calais), Aire-sur-la-Lys ((62) Pas-de-Calais), Alquines ((62) Pas-de-Calais), Arques ((62) Pas-de-Calais), Audincthun ((62) Pas-de-Calais), Avroult ((62) Pas-de-Calais), Bayenghem-lès-Seninghem ((62) Pas-de-Calais), Beaumetz-lès-Aire ((62) Pas-de-Calais), Blendecques ((62) Pas-de-Calais), Bléquin ((62) Pas-de-Calais), Boisdinghem ((62) Pas-de-Calais), Bomy ((62) Pas-de-Calais), Bouvelinghem ((62) Pas-de-Calais), Campagne-lès-Wardrecques ((62) Pas-de-Calais), Clairmarais ((62) Pas-de-Calais), Clarques ((62) Pas-de-Calais), Cléty ((62) Pas-de-Calais), Coulomby ((62) Pas-de-Calais), Coyecques ((62) Pas-de-Calais), Delettes ((62) Pas-de-Calais), Dennebrœucq ((62) Pas-de-Calais), Dohem ((62) Pas-de-Calais), Ecques ((62) Pas-de-Calais), Elnes ((62) Pas-de-Calais), Enguinegatte ((62) Pas-de-Calais), Enquin-les-Mines ((62) Pas-de-Calais), Éperlecques ((62) Pas-de-Calais), Erny-Saint-Julien ((62) Pas-de-Calais), Escœuilles ((62) Pas-de-Calais), Esquerdes ((62) Pas-de-Calais), Fauquembergues ((62) Pas-de-Calais), Febvin-Palfart ((62) Pas-de-Calais), Fléchin ((62) Pas-de-Calais), Hallines ((62) Pas-de-Calais), Haut-Loquin ((62) Pas-de-Calais), Helfaut ((62) Pas-de-Calais), Herbelles ((62) Pas-de-Calais), Heuringhem ((62) Pas-de-Calais), Houlle ((62) Pas-de-Calais), Inghem ((62) Pas-de-Calais), -

Avis D'enquete

PRÉFECTURE DU PAS-DE-CALAIS Direction de la Coordination, des Politiques Publiques et de l’Appui Territorial Bureau des Installations Classées, de l’Utilité Publique et de l’Environnement Section Installations Classées Communes de LAIRES ET FEBVIN PALFART AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE DEMANDE D'AUTORISATION D’EXPLOITER UN PARC EOLIEN PAR LA SOCIETE PARC EOLIEN DU CHEMIN PERDU SAS ------------- En exécution du Code de l'Environnement et d'un arrêté préfectoral du 20 juillet 2020, une enquête publique est ouverte pendant 33 jours à partir du 31 août 2020, sur la demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Laires et Febvin-Palfart présentée par la société PARC EOLIEN DU CHEMIN PERDU SAS. Mme Victoria BICCHIERAY est chargé du suivi du dossier de la société PARC EOLIEN DU CHEMIN PERDU SAS - Tél : 01 71 19 70 66 ou par mail : [email protected]. Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier sur support papier relatif à cette installation, en Mairie de Laires – La Place, le lundi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et les mardi, mercredi, vendredi et samedi de 8 h à 12 h et en mairie de Febvin-Palfart – 6, rue de Westrehem, les lundi et mercredi de 14 h à 16 h 30 et le vendredi de 14 h à 17 h, ainsi que du dossier sous format numérique à l’adresse suivante : www.pas-de-calais.gouv.fr - publications - consultation du public - enquête publique – éoliennes – société PARC EOLIEN DU CHEMIN PERDU SAS – Laires et Febvin-Palfart. -

Circuits 264 321.Pdf

N. 264 Huzebrcuck - Morbecque - Steenbecque Boeseghetû - Airc Sff Ld Lys - Sain Suentin ' Bles§, En Heut lle la Cô\e pretulre à droite - Sl,t D31l Pten&e ld ra te en f'.t e 'Sèmy - înquin Les 106 klli Mi es At Stop à gduche direction F!ëchin - Cuhem Prcndre direction Laite! puis I ère à 2pl sa che après l église Boncour - A droite à la sortie ùt ÿi ase-Laires'I èr à gauche à t entrée du ÿittage Rue de ?rédefn "- Au calÿaire raute le drcite - Au catefour tout ùait Equifte - Au stap à droite - Beryrcneuse ' A ÿin- 1àre à gauche dprès la ÿaie SNCF - iuonclry Cdtellt - Sortie dlt ÿiltdge prenlhe i! tlroite " centre " - Au calÿaire prenùe i, gauche ' .4u canefour prerulre à dtoite " Rue d'Hestrus" Hestru\ - Tdngry - Press! - Sdchin' TrTÿeNet D70 et " prerube La route en face - Dlt1s Ie ÿilage prenùe ld '' R e dÈ Rietz - Bai eul IÈs Pernes Au stap prctulre - druitë - Aunerual - Feday Anes Lières Sain Hilaire Cottes - B,urecq Han en Arlois - Isbergues Berguenes ' Gÿ/trbecques - Saint l/enont - Haÿerskerque ' Matbecque PecqueÜ Ldque No 265 Hllzebrouck ta Motte Au Bois -Cto* Mairesse - I'annav ' Thiennes - -L'1 TrcLennes - k Hanel - Wittenesse - Liettres - ˧tee Blanche - Serry ' E quin Les Miùes 106 kÛ Enry Sdinl JuLien - Coyecques - Fauquenbergues ' Merck Sdint Lièÿin 'Oure tybquill Saques Esquerules - Bientques - Inghem 5,75 pt Wqÿftn: Sur LAa - Elnes Lunbrcs - Li.lnwtte - - Ecttlles - Qùestède - Racquinshem - Potu D'A§quin - Lvdc - Wallon Cûppel - Ha'ehtuù'k N. 266 Hazebrclrk - Moûecque - Steenbecque - Boeseghen - tyittes - Roquetoire -Q iestède -

Recueil Des Actes Administratifs

PREFETE DU PAS-DE-CALAIS RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS RECUEIL n° 37 du 05 décembre 2016 Le Recueil des Actes Administratifs sous sa forme intégrale est consultable en Préfecture, dans les Sous-Préfectures, ainsi que sur le site Internet de la Préfecture (www.pas-de-calais.gouv.fr) rue Ferdinand BUISSON - 62020 ARRAS CEDEX 9 tél. 03.21.21.20.00 fax 03.21.55.30.30 CABINET...................................................................................................................................5 Autorisation sidpc n°2016/170 de surveillance sur la voie publique marche de Noël d'arras...............................................5 Pédagogie appliquée a l’emploi de formateur aux premiers secoursprocès-verbal...............................................................5 SNCF RÉSEAU DE NORD-PAS-DE-CALAIS ET PICARDIE..................................................6 Décision de déclassement du domaine public (établie en deux exemplaires originaux) réf. Spa : np 3151-04.....................6 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER...............................6 Arrêté préfectoral modificatif consolidé n°1 désignant les membres du Comité Départemental d’Expertise en matière de calamités agricoles.................................................................................................................................................................6 Service eau et risques..............................................................................................................................................................7 -

Avis D'enquête Publique

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE REVISION DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU PAYS DE SAINT-OMER Le public est informé que, par arrêté en date du 19 Février 2019, Monsieur le Président du Syndicat Mixte Lys Audomarois a prescrit une enquête publique relative à la révision du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint-Omer. Cet arrêté est affiché au Syndicat Mixte Lys Audomarois, siège de l’enquête : 177 rue de Thérouanne - SAINT-OMER, aux tableaux d’affichage des communes de son ressort territorial et aux deux sièges des intercommunalités ainsi que sur le site internet du Syndicat Mixte Lys Audomarois et celui des deux intercommunalités. Communes concernées : Acquin-Westbecourt, Affringues, Aire-Sur-La-Lys, Alquines, Arques, Audincthun, Audrehem, Avroult, Bayenghem- les-Eperlecques, Bayenghem-les-Seninghem, Beaumetz-les-Aire, Bellinghem, Blendecques, Bléquin, Boisdinghem, Bomy, Bonningues-les-Ardres, Bouvelinghem, Campagne-les-Wardrecques, Clairmarais, Clerques, Cléty, Coulomby, Coyecques, Delettes, Dennebroeucq, Dohem, Ecques, Elnes, Enquin-lez-Guinegatte, Eperlecques, Erny-Saint-Julien, Escoeuilles, Esquerdes, Fauquembergues, Febvin-Palfart, Fléchin, Hallines, Haut-Loquin, Helfaut, Heuringhem, Houlle, Journy, Laires, Ledinghem, Leulinghem, Longuenesse, Lumbres, Mametz, Mentque-Nortbécourt, Merck-Saint- Liévin, Moringhem, Moulle, Nielles-les-Bléquin, Nordausques, Nort-Leulinghem, Ouve-Wirquin, Pihem, Quelmes, Quercamps, Quiestède, Racquinghem, Rebergues, Reclinghem, Remilly-Wirquin, Renty, Roquetoire, Saint-Augustin, Saint-Martin-d'Hardinghem,