Règlement-06B

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Emplacement Des Points D'apport Volontaires

Hautes Terres Communauté : Emplacement des Points d'apport volontaires Albepierre-Bredons Verres/Emballages/Journaux Le Bourg : garage communal Albepierre-Bredons Verres/Emballages/Journaux Prat de Bouc Allanche Verres/Emballages/Journaux Collège Allanche Verres/Emballages/Journaux Gare Allanche Verres/Emballages/Journaux Maillargues champ de foire Allanche Verres/Emballages/Journaux Route de Ségur Allanche Verres/Emballages/Journaux ZA champ de foire Auriac l'Eglise Verres Salle des fêtes Bonnac Verres Chazeloux Bonnac Verres Le Bourg Celoux Verres Auberge Charmensac Verres/Emballages/Journaux Le Bru sur la place Chazelles Verres Le Bourg Dienne Verres/Emballages/Journaux Entrée du Bourg à gauche en venant de Murat Ferrières Saint-Mary Verres Le Bourg Ferrières Saint-Mary Verres Lusclade Joursac Verres/Emballages/Journaux Cimetière Joursac Verres Recoules La Chapelle d'Alagnon Verres/Emballages/Journaux N122(Verre) & entre Murat et la Chapelle à gauche (Emb&jaux) La Chapelle Laurent Verres Face à l'école La Chapelle Laurent Verres Route d'Ally La Chapelle Laurent Verres Salle des fêtes Landeyrat Verres/Emballages/Journaux Le Pont des Ondes (bascule) Laurie Verres Le Bourg Laveissenet Verres/Emballages/Journaux à l'Est du Bourg Laveissière1 Verres/Emballages/Journaux Altitude 1500 Laveissière1 Verres/Emballages/Journaux VVF Font de Cère Laveissière2 Verres/Emballages/Journaux Lioran entrée du Bourg en venant de Murat Laveissière2 Verres/Emballages/Journaux Lioran parking face Sumène Laveissière2 Verres/Emballages/Journaux Lioran parking -

Santé : L’Accès Aux Soins, Notre Priorité

Santé : L’accès aux soins, notre priorité Développement Inventer l’agriculture Préserver notre Talents d’ici économique de demain ressource en eau N° 4 / JANVIER 2019 Retour en images sur les dernières actualités de Hautes Terres communauté Chercheurs. Une vingtaine de chercheurs et enseignants- chercheurs de toute l’Europe ont été accueillis le 5 septembre par Gilles Chabrier, Président de Hautes Terres Tourisme, au Lac du Pêcher pour présenter la démarche d’aménagement et de valorisation du site portée par l’intercommunalité. Cette visite était organisée dans le cadre de la 28ème conférence « Roulez seniors » ! Hautes Terres communauté a organisé le 22 internationale dédiée au paysage PECSRL 2018. septembre avec la commune d’Allanche, l’Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité (ONAPS), le Pôle médical sportif du CREPS de Vichy et l’Ecole MCF Volcans du Cantal une journée de découverte du vélo à assistance électrique pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Objectif : leur permettre de découvrir une activité adaptée à leur condition physique et à notre territoire de montagne. Les VTT, acquis par Hautes Terres Tourisme, seront proposés à la location à l’Office de tourisme d’Allanche et à la Maison de la Pinatelle. Pôle équestre. Chalinargues a reçu en octobre le championnat de France Amateurs de TREC (Techniques de randonnée équestre de compétition) au sein des nouveaux équipements réalisés par Hautes Terres Communauté et la commune de Neussargues-en-Pinatelle. Des compétiteurs de toute la France ont foulé le nouveau manège, la piste d’endurance d’1km et profité de box et écuries modernes et fonctionnels. -

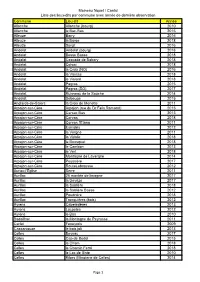

Moineau Friquet / Cantal Liste Des Lieux-Dits Par Commune Avec Année

Moineau friquet / Cantal Liste des lieux-dits par commune avec année de dernière observation Commune Lieu-dit Année Allanche Allanche (bourg) 2010 Allanche le Bac-Bas 2016 Alleuze Barry 2016 Alleuze la Barge 2018 Alleuze Surgit 2016 Andelat Andelat (bourg) 2018 Andelat Besse Basse 2018 Andelat Cascade de Babory 2018 Andelat Colsac 2018 Andelat la Croix (NO) 2016 Andelat la Vaysse 2018 Andelat le Vialard 2018 Andelat Pagros 2015 Andelat Pagros (SO) 2017 Andelat Ruisseau de la Souche 2014 Andelat Sebeuge 2015 Anglards-de-Salers la Croix de Menette 2011 Arpajon-sur-Cère Arpajon (rue du Dr Felix Ramond) 2015 Arpajon-sur-Cère Carsac Bas 2013 Arpajon-sur-Cère Conros 2018 Arpajon-sur-Cère Conros l'Etang 2011 Arpajon-sur-Cère Esmolès 2012 Arpajon-sur-Cère la Vergne 2011 Arpajon-sur-Cère la Vidalie 2018 Arpajon-sur-Cère le Bousquet 2018 Arpajon-sur-Cère le Cambon 2013 Arpajon-sur-Cère le Vert 2018 Arpajon-sur-Cère Montagne de Lavergne 2014 Arpajon-sur-Cère Peyssière 2017 Arpajon-sur-Cère RouteLabrousse 2012 Auriac-l'Église Serre 2011 Aurillac 26 montée de limagne 2017 Aurillac la Devèze 2017 Aurillac la Sablière 2018 Aurillac la Sablière Basse 2012 Aurillac Poudrière 2018 Aurillac Tronquières (bois) 2012 Ayrens Cabeissières 2013 Ayrens Lacostes 2012 Ayrens le Bos 2010 Badailhac la Montagne de Peyrusse 2011 Carlat Feneyrols 2009 Cassaniouze le bois joli 2013 Celles Beynac 2017 Celles Cap de Bedel 2015 Celles la Cham 2018 Celles le Chemin Ferré 2018 Celles le Lac de Siste 2010 Celles Ribes (Minoterie de Celles) 2014 Page 1 Moineau friquet / Cantal -

3 Servitudes Techniques

BeaulieuBeaulieu q Servitudes techniques wqw (S.U.P) LanobreLanobre q Ž Champs-sur-TarentaineChamps-sur-Tarentaineq SaintSaint Champs-sur-TarentaineChamps-sur-Tarentaine MarchalMarchal TrémouilleTrémouille PierrePierre MarchalMarchal TrémouilleTrémouille q ChanterelleChanterelle MadicMadic q q ChampagnacChampagnac MontboudifMontboudif ChampagnacChampagnacq q VebretVebret q q q MontgreleixMontgreleix q Saint-EtienneSaint-Etienne CondatCondat wqw AntignacAntignac qSaint-EtienneSaint-Etienne CondatCondat YdesYdesq AntignacAntignac q q YdesYdes qq q dede ChomeilChomeil q Saint-AmandinSaint-Amandinq SaignesSaignes Saint-AmandinSaint-Amandinq VeyrièresVeyrières SaignesSaignes VeyrièresVeyrièresBassignacBassignac LaLa MonselieMonselie MarcenatMarcenat BassignacBassignacq qMarcenatMarcenat LeyvauxLeyvaux SauvatSauvat ArchesArches SauvatSauvat LeLe MonteilMonteil q q MenetMenet RiomRiom q MenetMenet q q LugardeLugarde q q q qSaint-BonnetSaint-Bonnet wqwèswèsqw Saint-BonnetSaint-Bonnet PradiersPradiers SourniacSourniac qwqwq VèzeVèze LaurieLaurie MontagnesMontagnesq dede CondatCondat q VèzeVèze wqw AuzersAuzers MarchastelMarchastel q q AuriacAuriacq MolèdesMolèdes AuriacAuriac q JaleyracJaleyracJaleyrac MealletMeallet ValetteValette q q q ChalvignacChalvignac MealletMeallet q q LandeyratLandeyrat qqq l'Egliseql'Eglisel'Eglisel'Egliseq qqq q qApchonApchon Saint-SaturninSaint-Saturnin wqw ww q ApchonApchon Saint-SaturninSaint-Saturnin wqw ww MassiacMassiac q TrizacTrizac q q MolompizeMolompize q MoussagesMoussages q AllancheqAllanche CharmensacCharmensac -

Producteurs Cantal Fermier

NOM DE L ENTREPRISE TELEPHONE ADRESSE 1 ADRESSE 2 CODE POSTAL VILLE SITE WEB AOP statut EARL Caldayroux 04 71 64 28 68 Labouygues 15130 ARPAJON-SUR-CÈRE Cantal; Salers Producteur fermier affineur EARL de Malgorce Malgorce 15140 SAINT-MARTIN-VALMEROUX Cantal; Salers Producteur fermier affineur EARL du Cheix 04 71 40 08 93 Le Cheix 15380 ANGLARDS-DE-SALERS Cantal; Salers Producteur fermier affineur EARL la Grange de la Haute VAllée Pignou 15300 ALBEPIERRE-BREDONS Cantal; Salers Producteur fermier affineur GAEC Baduel Journiac 04 71 40 73 69 Le Cledart 15140 FONTANGES Cantal; Salers Producteur fermier affineur GAEC Chatonnier Père et Fille 04 71 78 19 55 La Mollier 15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES Cantal; Salers Producteur fermier affineur GAEC Clavel 04 71 20 70 55 Le Fayet 15190 SAINT-SATURNIN Cantal; Salers Producteur fermier affineur GAEC Coste Maury Pruns 15150 SAINT-SANTIN-CANTALÈS Cantal; Salers Producteur fermier affineur GAEC d'Anglards le Pommier 04 71 43 60 75 Anglards le pommier 15310 SAINT-CERNIN Cantal; Salers Producteur fermier affineur GAEC de Champcourt 04 71 78 63 33 15, Rue du Champcourt 15400 TRIZAC Cantal; Salers Producteur fermier affineur GAEC de Conches 04 71 69 27 42 Roziers 15140 SAINT-CHAMANT Cantal; Salers Producteur fermier affineur GAEC de Ferrand 04 71 20 01 43 Mons de Chalinargues CHALINARGUES 15170 Neussargues en Pinatelle Cantal; Salers Producteur fermier affineur GAEC de Ferval 04 71 47 06 65 Ferval 15800 SAINT-JACQUES-DES-BLATS Cantal; Salers Producteur fermier affineur GAEC de la Calsade 04 71 62 46 43 La Calsade -

Modifications De Rattachement Des Communes Aux Départements

Charles BOUYSSI Dictionnaire des Lieux-dits du Cantal ABC Mai 2001 Dictionnaire des lieux-dits du Cantal Dictionnaire des lieux-dits du Cantal Modifications de rattachement des communes aux départements Établir les différentes mutations des communes dans les départements, ainsi que tous les changements de nom des communes serait une tâche complexe, et qui suffirait à elle seule, à remplir un ouvrage. Aussi nous allons nous limiter à détailler le Cantal. Pour une vue générale, consulter l’ouvrage relatif au changement de nom des communes. Un exemple : Le Cantal La paroisse, cellule de base de l'administration de l'ancien régime, a traversé la Révolution sans bouleversements majeurs. Elle est restée l'unité administrative du nouveau régime sous le nom de commune. Cette continuité, plus ou moins affirmée selon les régions, permet de retracer l'histoire administrative. Le Cantal est remarquable par sa cohérence "territoriale". Issu de la province d'Auvergne, ce département hérite en 1790 d'une entité géographique déjà profondément enracinée dans les faits : la Haute-Auvergne, distincte de la Basse-Auvergne. Sur les deux cent soixante treize noms de communes qui, en février 1790, apparaissent sur la liste constitutive du tout premier "département du Haut-Pays d'Auvergne", seules trente-neuf ne dépendaient pas du "Haut-Pays". Trente-six communes appartenaient à la "Basse-Auvergne" (dont quatre optèrent pour le département du Puy-de-Dôme : trois, dès mars 1790, et une, lors du dénombrement de l'An II) et trois étaient extérieure à l'Auvergne et firent également défaut au Cantal (Lacalm et La Chapelle- Chaniès, du Rouergue, furent rattachées à l'Aveyron dès l'An II, et St-Thomas, du Limousin, fut rattaché à la Corrèze lors des modifications de limites entre les deux départements en l'An XI-XIII). -

2018-Vie De La CLE(1).Pdf

CLE 2018 Rapport d’activité de la Commission Locale de l’Eau – n°9 / mars 2019 ALBEPIERRE-BREDONS ALLANCHE ANZAT-LE-LUGUET APCHAT ARDES AURIAC-L'EGLISE AUTRAC AUZAT-LA-COMBELLE BEAULIEU BEAUMONT BLESLE BONNAC BRASSAC-LES-MINES BREZONS CELLES CELOUX CHALINARGUES CHAMBEZON CHARBONNIER-LES-MINES CHARMENSAC CHASTEL- SUR-MURAT CHAVAGNAC COLTINES COREN DIENNE ESPALEM FERRIERES-SAINT-MARY FRUGERES- LES-MINES GRENIER-MONTGON JOURSAC LA CHAPELLE-D'ALAGNON LA CHAPELLE-LAURENT LANDEYRAT LASTIC LAURIE LAVEISSENET LAVEISSIERE LAVIGERIE LEMPDES-SUR-ALLAGNON LEOTOING LEYVAUX LORLANGES LUBILHAC MANDAILLES-SAINT-JULIEN MARCENAT MASSIAC MAZOIRES MENTIERES MOLEDES MOLOMPIZE MONTCHAMP MORIAT MURAT NEUSSARGUES- MOISSAC PAULHAC PEYRUSSE PRADIERS REZENTIERES SAINT-ALYRE-ES-MONTAGNE SAINT- BEAUZIRE SAINT-BONNET-DE-CONDAT SAINTE-ANASTASIE SAINTE-FLORINE SAINT-ETIENNE-SUR- BLESLE SAINT-GERMAIN-LEMBRON SAINT-GERON SAINT-GERVAZY SAINT-JACQUES- DES- BLATS SAINT-MARY-LE-PLAIN SAINT-PONCY SAINT-SATURNIN SEGUR-LES- VILLAS SOULAGES TALIZAT TIVIERS TORSIAC VABRES VALJOUZE VALUEJOLS VEDRINES- SAINT-LOUP VERGONGHEON VERNOLS VEZE VICHEL VIEILLESPESSE VIRARGUES Document adopté par la Commission Locale de l’Eau le 18 mars 2019 ARRETE n°2011-1174 du 3 août 2011modifiant l’arrêté inter préfectoral n°2008-350 du 4 mars 2008 fixant le périmètre du SAGE Alagnon ARRETE n°2015-0664 du 10 juin 2015 instituant la Commission Locale de l’Eau du SAGE Alagnon et fixant sa composition 1 S O M M A I R E 1. L’AVANCEMENT DE L’ÉLABORATION DU SAGE ................................................. 3 1.1. L’état d’avancement de la procédure ......................................................... 3 1.2. Les réunions de la CLE, de son bureau et des commissions thématiques au fil de l’eau ......................................................................................................... -

Statuts De Hautes Terres Communauté (Version Approuvée En Conseil Communautaire Le 14 Novembre 2019)

Statuts de Hautes Terres Communauté (Version approuvée en conseil communautaire le 14 novembre 2019) Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-1101 du 3 octobre 2016 portant fusion des communautés de communes du Pays de Massiac et du Pays de Murat, avec extension à une partie des communes de la communauté de communes du Cézallier ; Vu l’arrêté préfectoral n° 2018-1254 du 25 septembre 2018 autorisant le retrait des communes de Chanterelle, Condat, Montboudif et Saint-Bonnet-de-Condat de Hautes Terres Communauté pour adhérer à la communauté de communes du Pays de Gentiane ; Vu l’arrêté préfectoral n° 2019-623 du 28 mai 2019 portant harmonisation des compétences facultatives de Hautes Terres Communauté ; Vu l’arrêté préfectoral n° 2019-1169 du 19 septembre 2019 prononçant l’extension des compétences facultatives de Hautes Terres Communauté ; Vu l’arrêté préfectoral n°2019-1347 du 16 octobre 2019 fixant le nombre et la répartition des sièges au conseil communautaire de la communauté de communes Hautes Terres Communauté ; Vu la délibération du conseil communautaire n° 2019CC-81 en date du 14 novembre 2019 approuvant les présents statuts ; Chapitre 1 – Composition et siège Article 1 - Composition En application des articles L. 5214-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, il est créé une communauté de communes entre les communes d’ALBEPIERRE-BREDONS, ALLANCHE, AURIAC- L’EGLISE, BONNAC, CELOUX, LA CHAPELLE D’ALAGNON, LA CHAPELLE LAURENT, CHARMENSAC, CHAZELLES, DIENNE, FERRIERES-SAINT-MARY, JOURSAC, LANDEYRAT, LAURIE, LAVEISSENET, LAVEISSIERE, LAVIGERIE, LEYVAUX, MARCENAT, MASSIAC, MOLEDES, MOLOMPIZE, MURAT, NEUSSARGUES-EN-PINATELLE, PEYRUSSE, PRADIERS, RAGEADE, SAINT-MARY-LE-PLAIN, SAINT- PONCY, SAINT-SATURNIN, SEGUR-LES-VILLAS, VALJOUZE, VERNOLS, VEZE, VIRARGUES. -

Sites Natura 2000 Habitats Espèces

SCOT EST CANTAL : SITES NATURA 2000 (Informations issues des Formulaires standards de données des sites Natura 2000 consultés sur le site de l’INPN en novembre 2019) Type Codes habitat de l'annexe 1 Code site Nom Surface (ha) Communes concernées Espèces inscrites (annexe 2 de la directive 92/43/CEE ou article 4 de la directive 2009/147/CE ) site* DHFF** Sites localisés au moins pour partie dans le territoire du SCoT alouette lulu, aigle botté, bondrée apivore, busard cendré, busard saint-Martin, circaète Jean-le-blanc, faucon pèlerin, grand- Monts et Plomb Albepierre-Bredons, Brezons, Paulhac, ZPS FR8310066 6 405 duc d’Europe, milan noir, milan royal, pic noir, pie-grièche écorcheur, vautour fauve, busard des roseaux, aigle royal, du Cantal Cezens, Laveissière, Lavigerie bécassine des marais, bécasse des bois, chouette de Tengmalm, martin-pêcheur d'Europe aigle botté, bondrée apivore, busard saint-Martin, circaète Jean-le-blanc, faucon pèlerin, grand-duc d’Europe, milan noir, Chaliers, Ruynes-en-Margeride, Anglards de milan royal, pic mar, pic noir, pie-grièche écorcheur, engoulevent d'Europe, alouette lulu, bruant ortolan, grand cormoran, Saint-Flour, Alleuze, Villedieu, Neuvéglise-sur- Gorges de la goéland leucophée, héron cendré, cigogne blanche, cigogne noir, oie cendré, vautour fauve, canard colvert, oie cendrée, ZPS FR8312010 21 602 Truyère, Saint-Martial, Maurines, Chaudes- Truyère balbuzard pêcheur, faucon émerillon, faucon kobez, poule d'eau, foulque macroule, grue cendré, petit gravelot, vanneau Aigues, Fridefont, Val d’Arcomie, -

Messes Et Temps De Priã¨Res Toussaint 2020

Messes et temps de prière des 31 octobre et 1er novembre 2020 Doyenné PAROISSE Messes du samedi 31/10/2020 Messes du dimanche 01/11/2020 Labrousse - 17h00 - Messe Aurillac La Croix Saint Pierre Arpajon sur Cère - 18h30 - Messe Arpajon sur Cère - 10h30 - Messe Sainte Berandette - 9h00 - Messe Saint Géraud - 9h00 - Messe Sacré Cœur - 18h30 - Messe Saint Joseph - 10h30 - Messe Aurillac St Géraud d'Aurillac Notre Dame - 10h30 - Messe Ytrac - 10h30 - Messe St Jean Marie Vianney en Vallée de Aurillac Saint-Simon - 10h00 - Messe Jordanne Saint-Cernin - 9h30 - Messe Saint-Louis d'Hauterive entre Doire et La Bontat - 17h30 - Messe Aurillac Jussac - 11h00 - Messe Authre Aurillac Saint Thomas entre Cère et Lacs Laroquebrou - 10h30 - Messe Raulhac - 9h30 - Messe Aurillac St Jacques Berthieu en Carladès Saint Jacques des Blats - 10h00 - Messe Vic sur Cère - 11h00 - Messe Marcoles - 9h00 - Messe Saint Mamet - 11h00 - Messe + cimetière Châtaigneraie Saint Laurent en Châtaigneraie Parlan - 16h00 - Messe Temps de prière au cimetière : 10h00 - Cayrols, Glénat, Marcoles, Omps, Pers, Roannes Satin Mary, Roumegoux, La Segalassière, Saint Antoine, Saint Saury, Vitrac Boisset - 9h30 - Messe Leynhac- 10h30 - Messe Fournoulès - 15h00 - Messe Quézac - 11h00 - Messe Châtaigneraie Notre-Dame en Châtaigneraie Rouziers - 15h00 - Messe Maurs - 11h00 - Messe Saint Etienne de Maurs - 17h00 - Messe Saint Constat - 15h00 - Messe Saint Julien - 15h00 - Messe Aubespeyre - 9h30 - Messe Lapeyrugue - 9h30 - Messe Leucamp - 9h30 - Messe Sénezergues - 11h00 - Messe Calvinet - -

Arrêté Interpréfectoral Fixant Le Périmètre Du SAGE Alagnon

PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE PREFECTURE DU PUY-DE-DOME ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL n ° 2008 - 350 du 4 mars 2008 fixant le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « ALAGNON » Le Préfet du Cantal Chevalier de l’Ordre National du Mérite Le Préfet de la Haute-Loire Le Préfet du Puy-de-Dôme Chevalier de l’Ordre National du Mérite Officier de la Légion d’Honneur Commandeur de l’Ordre National du Mérite VU le Code de l’environnement, notamment dans sa partie règlementaire, l’article R212-26 dans sa rédaction issue du décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 modifié, relatif aux schémas d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) ; VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne approuvé en 1996 ; VU le dossier de consultation sur le projet de périmètre du SAGE « Alagnon » élaboré par le SIGAL (Syndicat Interdépartemental de Gestion de l’Alagnon et de ses affluents), transmis en Préfecture le 12 juin 2007 et reçu le 14 juin 2007 ; VU l’avis du Conseil Régional d’Auvergne en date du 16 octobre 2007; VU l'avis du Conseil Général de la Haute-Loire du 22 octobre 2007; VU les avis formulés par les communes sises au sein du projet de périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux « Alagnon », dans le cadre de la consultation organisée conformément à l’article R212- 28 du Code de l’Environnement ; VU la délibération n° 07-22 du 30 novembre 2007 au cours de laquelle le Comité de Bassin Loire-Bretagne a émis un avis favorable sur ce projet de périmètre du SAGE ; CONSIDERANT l’engagement de la procédure -

Producteurs Secteur Autour D'allanche

Producteurs secteur autour d’Allanche Allanche, Charmensac, Joursac, Landeyrat, Marcenat, Peyrusse, Pradiers, Saint-Saturnin, Ségur-les-Villas, Vèze, Vernols. Attention, cette liste n’est peut-être pas exhaustive et nous vous invitons à nous en faire part ! (formulaire en fin de document) Agriculteurs en circuits-courts SITE / Page LIEU de vente/ LIVRAISON/nouveaux Produits NOM Adresse CP Commune Téléphone Email Facebook services GAEC de la lafermedesainthere Fromages Saint Herem 15160 ALLANCHE 06 31 56 12 02 famillegouzel Toute la journée avec appel au préalable Mathonière @orange.fr m.fr vente à la ferme de préférence e matin entre 9h Fromagerie 04 71 20 52 55 Fromages Elgines 15170 JOURSAC fromageriemau et 12h et /ou sur RDV + possibilité de livraison Maury 06 82 22 70 05 [email protected] si les commandes sont groupées GAEC 04 71 20 54 83 uniquement vente en magasin. Pas de vente Fromages Fromagerie La Brugère 15170 JOURSAC 06 07 63 49 29 sur place REUSS Viande de Pont du MAZEL 15170 JOURSAC 06 72 55 19 29 aupontduverne colis et charcuterie Porc Vernet [email protected] Exploitation.lab Elevage Labize Vente sur place ou livraison. Fromages, beurre, Fromages LABIZE Le bourg 15170 LANDEYRAT 07 87 74 71 84 [email protected] et Landeyrat crème 04 71 78 80 19 gaec-de-l- vente à la ferme sur RDV, livraison possible si Fromages GAEC Hérault Maucher 15190 MARCENAT alain.herault2 06 85 88 90 09 @wanadoo.fr [email protected] commande groupée La Ferme de saintnectairedecond vente à la ferme 7j/7 et les contacter pour Fromages Condeval 15190 MARCENAT 06 83 62 51 72 aiguesparses3 Condeval @orange.fr eval.com livraison (essaye de regrouper) Vente à la ferme possible tous les jours de 17h GAEC de 04 71 67 92 39 gaec-de-l- à 19h Fromages l'Estival 15190 MARCENAT estival@orang l'Estival 06 65 48 69 14 e.fr Pour les grosses commandes, possibilité de livrer à domicile dans un périmètre proche Toute l'année.