De Marie À Marianne

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Montage Barie Village 3

Barie Village Journal municipal de Barie - n° 3 - janvier 2015 Barie couleur osier page 8 C hers Bariots cérémonie des voeux et l’accueil des nouveaux J’ai une fois encore le plaisir de vous arrivants, la mise en place de nouvelles activi- présenter tous mes meilleurs vœux de bonheur, tés... de santé et de prospérité pour la nouvelle année Mes vœux vont aussi aux bénévoles de nos que nous venons de débuter ensemble. associations qui contribuent à l’animation et au 2014 s’est achevée avec ses joies, ses peines et rayonnement de notre commune. la mise en place d’une nouvelle équipe munici- Enfin, suite aux derniers événements qui ont pale qui travaille dans la continuité : le journal endeuillé notre pays; je forme le vœu que nos municipal, Noël pour les enfants et les ados, le enfants et nos petits enfants puissent naître, CCAS, le soutien aux associations. grandir et vivre dans la paix, la liberté, la sécurité Cette équipe innove également avec l’ouverture et la fraternité. Bonne année 2015 ! d’un nouveau site internet, la création d’un auto- Bernard Pagot mate d’informations sur les intempéries, une Maire de Barie + d’infos sur Sommaire www.barievillage.fr P 2 - Retour en images sur les fêtes P 4 - En direct du Conseil municipal l’agenda du week end, les rendez-vous à P 5 - Le canton nouveau est arrivé ! venir, l’actualité du Conseil municipal, les P 6 - Des digues sous haute surveillance services au quotidien,les anciens racontent, P 8 - L’osier et l’Oseraie de Barie la vie des associations, la météo locale, les P 10 - L’actualité des associations crues de la Garonne.. -

Publication of a Communication of Approval of a Standard

29.7.2019 EN Official Journal of the European Union C 254/3 V (Announcements) OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of a communication of approval of a standard amendment to the product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (2019/C 254/03) This notice is published in accordance with Article 17(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (1). COMMUNICATION OF APPROVAL OF A STANDARD AMENDMENT ‘Haut-Médoc’ Reference number: PDO-FR-A0710-AM03 Date of communication: 10.4.2019 DESCRIPTION OF AND REASONS FOR THE APPROVED AMENDMENT 1. Demarcated parcel area Description and reasons This application includes the applications with reference PDO-FR-A0710-AM01 and PDO-FR-A0710-AM02, submit ted on 7 April 2016 and 12 January 2018, respectively. The following is inserted in chapter I, point IV(2) of the specification after the words ‘16 March 2007’: ‘ 28 September 2011, 11 September 2014, 9 June 2015, 8 June 2016, 23 November 2016 and 15 February 2018, and of its standing committee of 25 March 2014’. The purpose of this amendment is to add the dates on which the competent national authority approved changes to the demarcated parcel area within the geographical area of production. Parcels are demarcated by identifying the parcels within the geographical area of production that are suitable for producing the product covered by the regis tered designation of origin in question. Accordingly, as a r esult of this amendment, a new point (b) has been added -

Liste Des Villes Et Villages Du Département De La Gironde

Liste des villes et villages du département de la Gironde Communes du département de la Gironde en A Abzac Aillas Ambarès-et-Lagrave Ambès Andernos-les-Bains Anglade Arbanats Arbis Arcachon Arcins Arès Arsac Artigues-près-Bordeaux Arveyres Asques Aubiac Aubie-et-Espessas Audenge Auriolles Auros Avensan Ayguemorte-les-Graves Communes du département de la Gironde en B Bagas Baigneaux Balizac Barie Baron Barsac Bassanne Bassens Baurech Bayas Bayon-sur-Gironde Bazas Beautiran Bégadan Bègles Béguey Belin-Béliet Bellebat Bellefond Belvès-de-Castillon Bernos-Beaulac Berson Berthez Beychac-et-Caillau Bieujac Biganos Birac Blaignac Blaignan Blanquefort Blasimon Blaye Blésignac Bommes Bonnetan Bonzac Bordeaux Bossugan Bouliac Bourdelles Bourg Bourideys Brach Branne Brannens Braud-et-Saint-Louis Brouqueyran Bruges Budos Communes du département de la Gironde en C Cabanac-et-Villagrains Cabara Cadarsac Cadaujac Cadillac Cadillac-en-Fronsadais Camarsac Cambes Camblanes-et-Meynac Camiac-et-Saint-Denis Camiran Camps-sur-l'Isle Campugnan Canéjan Cantenac Cantois Capian Caplong Captieux Carbon-Blanc Carcans Cardan Carignan-de-Bordeaux Cars Cartelègue Casseuil Castelmoron-d'Albret Castelnau-de-Médoc Castelviel Castets-en-Dorthe Castillon-de-Castets Castillon-la-Bataille Castres-Gironde Caudrot Caumont Cauvignac Cavignac Cazalis Cazats Cazaugitat Cénac Cenon Cérons Cessac Cestas Cézac Chamadelle Cissac-Médoc Civrac-de-Blaye Civrac-en-Médoc Civrac-sur-Dordogne Cleyrac Coimères Coirac Comps Coubeyrac Couquèques Courpiac Cours-de-Monségur Cours-les-Bains Coutras -

Session on Post-Accident

Your logo here Main results from the French panel of Blayais Post-accident (D9.71) session Mélanie MAÎTRE, Pascal CROÜAIL, Eymeric LAFRANQUE, Thierry SCHNEIDER (CEPN) Sylvie CHARRON, Véronique LEROYER (IRSN) TERRITORIES Final Workshop 12-14 November 2019, Aix-en-Provence This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant agreement No 662287. Quick reminders about WP3 Your logo here ▌ FIRST STEPS Ref. Ares(2018)542785 - 30/01/2018 This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant ► agreement No 662287. Feedback analysis (post-Chernobyl, post-Fukushima) allowing to: EJP-CONCERT • European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Identify uncertainties and local concerns at stake in contaminated Research H2020 – 662287 D 9.65 – Decision processes/pathways TERRITORIES: Synthesis report of CONCERT sub-subtask 9.3.3.1 territories ; Lead Authors: Jérôme Guillevic (IRSN, France), Pascal Croüail, Mélanie Maître, Thierry Schneider (CEPN, France) • Develop a typology of uncertainties (deliverable D.9.65): With contributions from: Stéphane Baudé, Gilles Hériard Dubreuil (Mutadis, France), Tanja Perko, Bieke Abelshausen, Catrinel Turcanu (SCK•CEN, Belgium), Jelena Mrdakovic Popic, Lavrans Skuterud (NRPA, Norway), Danyl Perez, Roser Sala (CIEMAT, Spain), Andrei Goronovski, Rein Koch, Alan Tkaczyk (UT, Estonia) radiological characterization and impact assessment, zoning of affected Reviewer(s): CONCERT coordination team areas, feasibility and effectiveness of the remediation options, health consequences, socio-economic and financial aspects, quality of life in www.concert- the territories, social distrust. h2020.eu/en/Publications ▌ INTERACTIONS WITH STAKEHOLDERS ► Organization of panels, case studies, serious games: collect stakeholders' expectations and concerns to better consider the uncertainties in the management of contaminated territories. -

Diagnostic Territorial - Sud-Gironde - Atelier BKM 91

Profil environnemental de la Gironde - Diagnostic territorial - Sud-Gironde - Atelier BKM 91 LA BIODIVERSITE ATOUTS FAIBLESSES Le massif des Landes de Gascogne, un écosystème de La grande forêt des Landes, sensible aux risques grande étendue, encore peu fragmenté : habitats naturels : incendies, tempêtes, maladies… variés (cours d’eau et leur forêt-galerie, lagunes, landes humides, landes sèches, airiaux…) et Peu d’espaces bénéficiant d’outils de protection en nombreuses espèces emblématiques (Vison d’Europe, dehors des zones humides (les espaces zonés Natura Grue cendrée, Fadet des Laîches…). 2000 représentent environ 5% de la superficie du territoire). La Garonne et ses affluents, habitat du Vison d’Europe et des poissons migrateurs, axe migratoire majeur (la L’état critique des populations de certaines espèces vallée du Ciron : « hot spot » de biodiversité en emblématiques : Vison d’Europe, poissons grands Aquitaine). migrateurs. Les coteaux calcaires le long de la Garonne offrent à Une gestion sylvicole qui affecte les lagunes et les la flore des situations originales ayant permis landes humides (drainage, assèchement). l’implantation d’espèces méditerranéennes. Des cours d’eau marqués par un déficit hydrique Les zones humides bien représentées dans le réseau estival qui perturbe les écosystèmes aquatiques : Natura 2000 : les forêts-galerie des cours d'eau, les bassin du Dropt, Garonne. zones à fortes concentrations de lagunes. Une grande infrastructure qui a consommé et Le cas exceptionnel du champ de tir de Captieux fragmenté les espaces naturels : l’A65. devenu site d’hivernage des grues cendrées. OPPORTUNITES MENACES L’optimisation des mesures de gestion et de Le changement climatique qui fragilise la forêt (risque préservation des sites reconnus d’intérêt écologique accru de tempêtes) et certains écosystèmes (flore à via les documents d’objectifs (DOCOB) : 17 sites affinité montagnarde des gorges du Ciron). -

Cahier Des Charges De L'appellation D'origine Contrôlée « BORDEAUX SUPÉRIEUR »

Publié au BO du MAA le 1er avril 2021 Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux supérieur » homologué par arrêté du 22 mars 2021 publié au JORF du 30 mars 2021 CHAPITRE Ier I. - Nom de l’appellation Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux supérieur », initialement reconnue par le décret du 14 octobre 1943, les vins répondant aux conditions particulières fixées ci- après. II. – Dénominations géographiques et mentions complémentaires Pas de disposition particulière. III. – Couleur et types de produit L’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux supérieur » est réservée aux vins tranquilles blancs ou rouges. IV. – Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées 1°- Aire géographique La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde sur la base du code officiel géographique en date du en date du 26 février 2020 : Abzac, Aillas, Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Anglade, Arbanats, Arcins, Arsac, Artigues-près-Bordeaux, Arveyres, Asques, Aubiac, Auriolles, Auros, Avensan, Ayguemorte-les- Graves, Bagas, Baigneaux, Barie, Baron, Barsac, Bassanne, Bassens, Baurech, Bayas, Bayon-sur- Gironde, Bazas, Beautiran, Bégadan, Bègles, Béguey, Bellebat, Bellefond, Belvès-de-Castillon, Bernos- Beaulac, Berson, Berthez, Beychac-et-Caillau, Bieujac, Birac, Blaignac, Blaignan-Prignac, Blanquefort, Blasimon, Blaye, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Bonzac, Bordeaux, Bossugan, Bouliac, Bourdelles, -

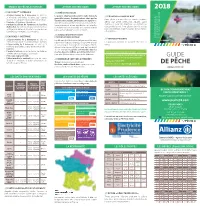

Guide-De-Peche-2018-Internet-2.Pdf

MODES DE PÊCHE AUTORISÉS AUTRES RESTRICTIONS AUTRES RESTRICTIONS 2018 ÈME /// EAUX DE 2 CATÉGORIE /// ESPÈCES NUISIBLES • 4 lignes munies de 2 hameçons au plus ou Le poisson-chat, la perche soleil, le crabe chinois, la /// PÊCHE DE LA CARPE DE NUIT 3 mouches artificielles au plus. Les cannes grenouille taureau, le pseudorasbora ainsi que les Cette pêche est autorisée sur certains secteurs doivent être disposées à proximité du pêcheur. écrevisses de Louisiane, américaines et « signal » ne définis par arrêté préfectoral. Aucune carpe • 1 vermée – 6 balances à écrevisses doivent en aucun cas être remis à l’eau ; ils doivent être capturée ne peut être maintenue en captivité ou • Pendant la période de fermeture de la pêche transportés morts et leur introduction est interdite. transportée la nuit. Pour pêcher de nuit sur les du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou Il est donc strictement interdit de les utiliser pour la parcours fédéraux, l’option «Carpe de nuit FD33» artificiel, à la cuiller et à toute forme de leurres pêche en tant qu’appâts, morts ou vivants. (dandinette, ver manié...) est interdite. est obligatoire. /// ZONES DE RESTRICTION ET ÈRE /// EAUX DE 1 CATÉGORIE D’INTERDICTION DE PÊCHE DÉPARTEMENTALE FÉDÉRATION PROTECTION DE PÊCHE ET DE GIRONDE DE AQUATIQUE MILIEU DU /// VENTE DE POISSONS • 2 lignes munies de 2 hameçons au plus ou La pêche est limitée à une seule ligne tenue à la main 3 mouches artificielles au plus (domaine public) ; à partir des écluses et barrages et sur 50m en aval Les poissons capturés ne peuvent être mis en • 1 ligne munie de 2 hameçons au plus ou 3 de ces ouvrages. -

Saint-Hilaire- De-La-Noaille - Gironde

GÎTE LA PEYRIÈRE - SAINT-HILAIRE- DE-LA-NOAILLE - GIRONDE GÎTE LA PEYRIÈRE Location de Vacances pour 6/8 personnes, aux grands volumes, située entre la bastide de Monségur et la ville médiévale de La Réole. Gîte rural sud ouest proche Bordeaux, dans l'Entre-Deux-Mers. https://gite-la-peyriere.fr Bernadette TALLET +33 5 56 61 05 93 +33 6 30 44 38 71 A La Peyrière : 3 la Peyrière 33190 SAINT- HILAIRE-DE-LA-NOAILLE La Peyrière Maison 6 3 151 personnes chambres m2 (Maxi: 8 pers.) Cette maison aux grands volumes est située entre la bastide de Monségur et la ville médiévale de La Réole. Vous devez découvrir le vignoble de Bordeaux en empruntant les pistes cyclables ou les sentiers de randonnées. Profitez d'une balade fluviale sur la Garonne ou le canal latéral à la Garonne pour découvrir la Gironde. La maison comprend 3 chambres. Au coeur de leur exploitation viticole, Bernadette et Serge vous accueillent dans leur ferme traditionnelle. Cette bâtisse construite sur le rocher se trouve sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (voie de Vezelay). Vous apprécierez le calme d'un parc arboré agrémenté d'un ruisseau. Gîte rural situé en gironde à 1h de Bordeaux et 45mn de Bergerac, à 1h30 de l'océan Atlantique et du bassin d'Arcachon et à 3h des Pyrénées. Lieu de détente, de calme, mais aussi lieu familial où vous pourrez découvrir les nombreuses activités et sites culturels de notre région. Nous pouvons adapter votre séjour en terme de durée et du nombre d'hébergement, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. -

Montage Barie Village 9

Barie Village Journal municipal de Barie - n° 9 - février 2018 La Mairie à l’honneur ! Ces derniers mois ont été l'occasion de plusieurs manifestations à Barie. D’abord, en novembre, l’inauguration officielle de la mise en accessibilité de la Mairie. Puis, en janvier, la traditionnelle cérémonie des voeux qui a permis au Conseil municipal d’accueillir de nouveaux habitants. C es deux rendez-vous ont réuni de très Fin janvier, pour les voeux, le Maire de Barie est nombreux Bariots. Ils ont aussi permis revenu sur la nécessité, pour tous les habitants du vil- d’évoquer le vivre ensemble dans notre vil- lage, de respecter quelques règles élémentaires rela- lage. Lors de l’inauguration, Bernard Pagot, le Maire tives aux chiens en liberté, à la taille des végétaux a présenté aux officiels et financeurs de l’opération empiétant sur la voie publique ou à la déclaration (le Sous-Préfet de Langon, le Conseiller départemen- obligatoire des travaux sur les habitations au nom de tal, le suppléant de la députée de la circonscription, le l’équité entre tous les contribuables. Président et plusieurs élus de la Communauté de Communes du Réolais en Sud Gironde, l’ancienne députée Martine Faure), l’effort fait par la commune pour que notre Mairie et notre agence postale soient facilement accessibles à tous. Dernier à prendre la parole, le Sous-Préfet a pour sa part insisté sur la qualité architecturale du projet et a invité le Conseil municipal à poursuivre dans cette voie pour les deux chantiers à venir, à savoir les travaux d’accessibilité à effectuer à la salle des sports et à l’église. -

Journal V8 04072016

Lettre d’inf ormations . LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU REOLAIS EN SUD GIRONDE – JUILLET 2016 – N°3 Aillas / Auros / Bagas / Barie / Bassanne / Berthez / Blaignac / Bourdelles / Brannens / Brouqueyran / Camiran / Casseuil / Floudès / Fontet / Fossès-et-Baleyssac / Gironde-sur-Dropt / Hure / Lamothe-Landerron / La Réole / Les Esseintes / Loubens / Loupiac-de-La-Réole / Mongauzy / Monségur /Montagoudin / Morizès / Noaillac / Pondaurat / Puybarban / Roquebrune / Saint- Exupéry / Saint-Hilaire-de-La-Noaille / Saint-Michel-de-Lapujade / Saint-Sève / Saint-Vivien-de-Monségur / Savignac Madame, Monsieur, Si j’ai souhaité, depuis mon élection à la présidence de notre CdC en janvier dernier, éditer un nouveau numéro de ce journal communautaire, c’est avec l’intention de poursuivre l’information la plus complète possible sur ce que notre CdC fait pour vous, ce qu’elle propose comme services du LA MEDIATHEQUE JEAN quotidien et comme activités à destination des familles qu’elle finance, comme cet été avec PAULY A OUVERT SES l’opération Cap 33, la manifestation « Aire de Familles » ou les programmes riches en activités et en séjours dans les centres de loisirs et les accueils jeunes. PORTES ! Au-delà de ce fonctionnement quotidien de nos services à la population, comme vous pourrez le lire, l’avenir de notre CdC se dessine et se prépare aujourd’hui. Au travers d’investissements structurants pour le développement économique de notre territoire ou son attractivité en termes de capacité de déplacements avec un programme important d’entretien de voirie, vos élus et les agents publics œuvrent au quotidien pour faire de notre territoire, de nos 36 communes, une zone accueillante, attractive et pourvoyeuse d’emplois et de services. -

RANDONNEES FONTET Depuis L’Église Saint-Front De Fontet, Plongez-Vous Dans L’Atmosphère Apaisante Du Canal De Garonne

CIRCUITS RANDONNEES FONTET Depuis l’église Saint-Front de Fontet, plongez-vous dans l’atmosphère apaisante du canal de Garonne. Rejoignez ensuite les gravières en cours d’exploitation, puis par de petits chemins traversez des paysages agricoles variés offrant une jolie vue sur La Réole. Boucle de Fontet Depuis l’église Saint-Front de Fontet, plongez-vous dans l’atmosphère Fontet apaisante du canal de Garonne. Rejoignez ensuite les gravières Paisible village de 850 habitants du sud gironde, qui jouit d’une situation géographique en cours d’exploitation, puis par particulière. Jouxtant la Cité médiévale de La Réole, il se niche sur la rive gauche de la de petits chemins traversez des paysages agricoles variés offrant Garonne, le Canal Latéral le parcourant d’est en ouest. une jolie vue sur La Réole. 4 heures 14 24,5 km 1 2 3 Difficulté : facile 13 L’église Saint-Front DEPART Inscrite à l’Inventaire 4 Supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH). 12 Au XIe siècle, l’église dépend du prieuré de La Réole. L’église en partie romane, est dotée d’un clocher pignon du XVe siècle, qui 11 surmonte la façade occidentale et percée d’une remarquable porte Renaissance. 5 Entre la nef et le chœur, deux arcs ouvrent sur des chapelles latérales gothiques (XVe et XVIe siècle), pourvue chacune d’un retable. La chapelle nord conserve des vestiges de peintures murales. 10 6 La chapelle sud possède une belle 9 clef de voûte armoriée. Dans l’église se trouve une statue en bois de saint Front, du XVIIIe siècle. 8 7 “Fond de carte OpenStreetMap sous licence -

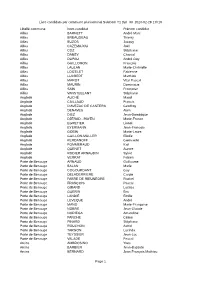

Livre Candidats Par Commune Plurinominal Subcom T1 Dpt 33 2020-02-28 17H19 Page 1 Libellé Commune Nom Candidat Prénom Candidat

Livre candidats par commune plurinominal SubCom T1 Dpt_33_2020-02-28 17h19 Libellé commune Nom candidat Prénom candidat Aillas BARNETT André Marc Aillas BREAUDEAU Thierry Aillas BUZOS Jacquy Aillas CAZEMAJOU Joël Aillas COZ Stéphane Aillas DANEY Chantal Aillas DUPAU André Guy Aillas GUILLOMON François Aillas LAULAN Marie-Christelle Aillas LOIZELET Fabienne Aillas LUCBERT Matthieu Aillas MAROT Vital Pascal Aillas MAURIN Dominique Aillas SAÏN Françoise Aillas VANSTEELANT Stéphane Anglade AUCHÉ Maud Anglade CAILLAUD Francis Anglade D'AVEZAC DE CASTERA Geoffroy Anglade DENAVES Alain Anglade DIEZ Jean-Dominique Anglade DJERAD - PAYEN Marie-France Anglade EGRETIER Lionel Anglade EYERMANN Jean-Francois Anglade GOBIN Marie-Laure Anglade GUILLON-MULLER Elodie Anglade KERDANOFF Gwenaelle Anglade POMMERAUD Karl Anglade QUENET Aurore Anglade RODIER ARNAUDIN Sylvie Anglade VERRAT Fabien Porte de Benauge ARNAUD Guillaume Porte de Benauge BALAN Marie Porte de Benauge COGOURDANT Guy Porte de Benauge DELADERRIERE Carole Porte de Benauge FABRE DE RIEUNÈGRE Rachel Porte de Benauge FRANÇOIS Pascal Porte de Benauge GIRARD Laëtitia Porte de Benauge GUERIN Éric Porte de Benauge LANDIÉ Émilie Porte de Benauge LEVEQUE André Porte de Benauge MANO Marie-Françoise Porte de Benauge NOBRE Jean-Claude Porte de Benauge NORIEGA Amandine Porte de Benauge PANCHE Céline Porte de Benauge PINARD Stéphane Porte de Benauge ROUCHON Astrid Porte de Benauge TARGON Lucinda Porte de Benauge TEYSSIER Jean-Luc Porte de Benauge VALADE Pascal Arcins AMBROSINO Yves Arcins BARBIER Jean-Baptiste