Exposition Tauromachie Camarguaise En Terre D'argence

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Prefecture Du Gard

Nîmes, mardi 23 décembre 2014 Calamités agricoles - pluies intenses et inondations de septembre et octobre 2014 Dépôt des dossiers de demandes d'indemnisation avant le 30 janvier 2015 A la suite des pluies intenses et des inondations de septembre et octobre 2014, les Comités Nationaux de Gestion des Risques en Agriculture du 12 novembre 2014 et du 17 décembre 2014 ont donné un avis favorable à la demande de reconnaissance de calamités agricoles pour les pertes suivantes : pertes de récolte sur : ̶ les cultures maraîchères (cardes, carottes, céleris, choux, courges, courgettes, épinards, mâches, melons, navets, poireaux, pois chiches, salades) ; ̶ les plantes aromatiques ; ̶ les fruits (amandes, figues, poires, pommes) ; ̶ les pépinières ; ̶ le cheptel vif à l'extérieur des bâtiments (gibier, aviculture, pisciculture). pertes de fonds sur : ̶ les sols ; ̶ les ouvrages privés (talus, fossés, murets) ; ̶ les palissages ; ̶ les stocks de fourrage à l'extérieur des bâtiments ; ̶ les volières ; ̶ les cultures pérennes (artichauts, asperges, fraisiers, oliviers, prairies et luzernes, safran, vigne et plantes aromatiques) ; ̶ les pépinières ornementales ; ̶ les clôtures, voiles d'hivernage, mangeoires et abreuvoirs sur les parcelles ; ̶ les ruches ; ̶ le cheptel vif à l'extérieur des bâtiments (ovins, bovins et pisciculture). La zone reconnue sinistrée s'étend sur les 165 communes suivantes : Aigremont, Aimargues, Alès, Allègre-les-Fumades, Anduze, Arpaillargues, Aubussargues, Aulas, Avèze, Bagard, Barjac, Baron, Blauzac, Boisset-et- Gaujac, -

• LE CAILAR N° 6 30/11/16 11:41 Page 1 • LE CAILAR N° 6 30/11/16 11:41 Page 2 • LE CAILAR N° 6 30/11/16 11:41 Page 1

• LE CAILAR N° 6 30/11/16 11:41 Page 1 • LE CAILAR N° 6 30/11/16 11:41 Page 2 • LE CAILAR N° 6 30/11/16 11:41 Page 1 SOMMAIRE LE MOT DU MAIRE Le mot du Maire 1 Travaux réalisés 2 Le Cailar récompensé 4 Joël TENA Maire du Cailar Communauté de Communes du petit Camargue 5 Les echos cailarens 6 Après un été et des vacances bien méritées Fête des écoles 6 pour tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce second bulletin 2016. Fête votive 2016 7 Journée des associations 8/9 Notre fête locale toujours bien appréciée s'est bien déroulée. Les associations cailariennes « La rentrée aux écoles n'a pas rencontré de à l'honneur 11 problèmes particuliers, et je souhaite aux Le « Cema Guillaumet » 11 enfants une belle année scolaire. Associations sportives 12 L'aménagement du cabinet médical que nous Le CCAS du Cailar 14 louons au Docteur Garsou est terminé. Activité agricole 15 objectifs Les travaux d'enfouissement des Etat civil 16 réseaux secs (EDF, téléphone) se atteints poursuivent ainsi que la création Direction de la publication d'emplacements pour accès aux Nelly RUIZ personnes à mobilité réduite (boulo- Rédaction drome, délicades, cimetière). Commission Communale Communication Photo couverture et crédit photo Comme je vous l'avais indiqué dans le précé- Mairie Le Cailar et Dominique Vivier dent bulletin, les travaux de rénovation des écoles vont commencer prochainement. Création - Conception - Réalisation Malgré la période difficile et anxiogène que Régie publicitaire : Editions BUCEREP traverse notre pays, je reste optimiste pour 54 bis, rue Alsace-Lorraine - BP 41435 31014 Toulouse Cedex 6 l'avenir de notre commune, même si nous Tél. -

Voie-Verte-Vauvert-Gallician

voie verte Comment y aller ? Vauvert-Gallician aménage le territoire Entre terre et mer, Depuis l’A9 : sortie 26 Gallargues, direction Arles et Vauvert entre vignes et marais, Depuis Nîmes : aller à Vauvert par la RD 135 Depuis Saint-Gilles : aller à Vauvert par la RD 6572, entre taureaux et chevaux… Services à proximité ou tourner à Gallician (voie verte à 500 m) Il y a mille manières de découvrir ou de • Réparation, location et achat de vélos Depuis Le Cailar : suivre le « pont des Tourradons » par la RD 104, puis suivre Vauvert par la RD 352 ; redécouvrir le Gard. • Hébergements et restauration (hôtels, gîtes, parking voie verte à 1 km campings, chambres d’hôtes, restaurants, produits du terroir…) Depuis Vauvert : soit au giratoire place de l’Aficion, Le Département vous propose l’une des plus belles direction Saint-Gilles et prendre aussitôt à droite la balades avec la voie verte de Vauvert-Gallician. Elle RD 352 vers le pont des Tourradons ; parking voie verte Informations utiles à 1,5 km ; soit au collège et la halle des sports offre un itinéraire en Camargue Gardoise où la beauté Guide de découverte « Costières-Camargue- du département, sa singularité, apparaissent à chaque Méditerranée » est disponible au : Par le train : ligne du Grau du Roi, gare de Vauvert détour du chemin. ou Le Cailar (les T.E.R. prennent gratuitement les vélos) • l’Agence Départementale de Réservation Ouverte à tous, pour un parcours sportif ou une Touristique du GarD Par le car : desserte de Vauvert par les lignes C33 et C34 promenade familiale, à pied, à roller ou à vélo, elle illustre 3 rue cité Foulc - BP122 - 30010 Nîmes cedex 4 du réseau Edgard (forfait 1,5 € / trajet) notre volonté de favoriser les déplacements doux. -

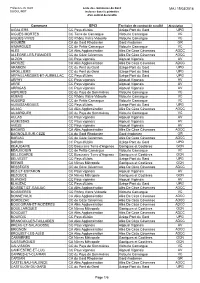

MAJ 15/03/2018 Commune EPCI AIGALIERS CC Pays D'uzès Uzège

Préfecture du Gard Liste des communes du Gard MAJ 15/03/2018 SG/DCL/MDT incluses dans le périmètre d'un contrat de ruralité Commune EPCI Territoire de contrat de ruralité Abréviation AIGALIERS CC Pays d'Uzès Uzège Pont du Gard UPG AIGUES-MORTES CC Terre de Camargue Vidourle Camargue VC AIGUES-VIVES CC Rhôny Vistre Vidourle Vidourle Camargue VC AIGUEZE CA du Gard Rhodanien Gard rhodanien GR AIMARGUES CC de Petite Camargue Vidourle Camargue VC ALÈS CA Alès Agglomération Alès De Cèze Cévennes ADCC ALLÈGRE-LES-FUMADES CC de Cèze Cévennes Alès De Cèze Cévennes ADCC ALZON CC Pays viganais Aigoual Viganais AV ANDUZE CA Alès Agglomération Alès De Cèze Cévennes ADCC ARAMON CC du Pont du Gard Uzège Pont du Gard UPG ARGILLIERS CC du Pont du Gard Uzège Pont du Gard UPG ARPAILLARGUES-ET-AUREILLAC CC Pays d'Uzès Uzège Pont du Gard UPG ARPHY CC Pays viganais Aigoual Viganais AV ARRE CC Pays viganais Aigoual Viganais AV ARRIGAS CC Pays viganais Aigoual Viganais AV ASPERES CC du Pays de Sommières Vidourle Camargue VC AUBAIS CC Rhôny Vistre Vidourle Vidourle Camargue VC AUBORD CC de Petite Camargue Vidourle Camargue VC AUBUSSARGUES CC Pays d'Uzès Uzège Pont du Gard UPG AUJAC CA Alès Agglomération Alès De Cèze Cévennes ADCC AUJARGUES CC du Pays de Sommières Vidourle Camargue VC AULAS CC Pays viganais Aigoual Viganais AV AUMESSAS CC Pays viganais Aigoual Viganais AV AVÈZE CC Pays viganais Aigoual Viganais AV BAGARD CA Alès Agglomération Alès De Cèze Cévennes ADCC BAGNOLS-SUR-CEZE CA du Gard Rhodanien Gard rhodanien GR BARJAC CC de Cèze Cévennes Alès De Cèze -

Le Grau Du Roi (Les T.E.R

Randonneurs, cyclistes, rollers, personnes à mobilité réduite, le Département du Gard voie verte a réalisé pour vous via Rhôna aménage le territoire la voie verte reliant le port de Gallician Entre terre et mer, ? au Grau-du-Roi, un tronçon gardois à Comment y aller haute valeur patrimoniale. le long du canal du Rhône à Sète, Depuis l’A9 : sortie 26 Gallargues direction Vauvert, suivre la RD6572 vers Gallician De la frontière suisse à la Camargue gardoise, la suivez la via Rhôna Depuis Marseille : sortir à Arles direction Saint-Gilles par via Rhôna, voie cyclable partagée ou voie verte la RN572 puis rejoindre Gallician par la RD6572 au nord, de plus de 700 km, longe la voie bleue du Rhône ou par la RD179 puis 779 au sud des étangs. Vous emmener des rives du lac Léman aux plages puis le Canal du Rhône à Sète et enfin le chenal Depuis Nîmes : se rendre à Vauvert par la RD135 puis maritime jusqu’à la mer méditerranée au Grau du de la Méditerranée à vélo, en suivant le fleuve rejoindre Gallician par la RD6572 puis 779 ou en Roi. Réservée aux déplacements non motorisés, Rhône, voici l’ambition de Via Rhôna ! empruntant la voie verte au départ du collège de Vauvert Par le train : ligne du Grau du Roi, gares de Vauvert, elle offre un espace de plaisir, de découvertes du le Cailar, Aigues Mortes ou le Grau du Roi (les T.E.R. fleuve, de l’environnement, du patrimoine, …. Cette partie que nous vous proposons de prennent gratuitement les vélos) www.ter-sncf.com Elle traverse trois régions et douze départements. -

Nous Avons Le Temps English Guide 2019

ICI nous avons le temps English guide 2019 www.ot-aiguesmortes.com Aigues-Mortes, the capital of the Camargue Gardoise, joins the exclusive circuit of Main Sites in Occitanie The main sites are a list of the essential places in our region; they illustrate the wealth of heritage, culture and nature of our town. With its marina, its thirteenth-century ramparts and its salt pyramids, Aigues-Mortes holds the promise of intense moments for unforgettable holidays. Alone, with your family, with your couple or with your friends, Aigues-Mortes meets all your needs: sun, food, history, vineyards, artisans and shops – here we have the time. Camargue horses, cattle and pink flamingos reign over an exceptional flora and fauna. At Aigues-Mortes, the postcard image of your stay will without doubt be sunny, authentic and surprising. Come and meet us. Pierre MEAUMEJEAN, Mayor Noémie CLAUDEL, President of the Tourist Board 4 AGENDA / TOP 8 7 ATTACKING THE OLD MEDIEVAL CITY 8 History 14 Walking down 18 Follow the guide 19 The Art rush 20 MAKE BEAUTIFUL ENCOUNTERS 22 Our cattle farmers open up their doors for you 24 The secrets of landscapes in Camargue 25 Go bird watching 26 Safaris in Camargue 28 Meet our wine growers and merchants 30 GOING FOR A STROLL 32 Routes on foot and by bicycle 33 The Camargue over the water 34 The Camargue on horseback 36 HAVING FUN 38 Amuse yourself 24/7 40 Have fun with all the family 43 3 experiences for your sea legs 44 GREEDY AIGUES MORTES 46 Go to the market 48 I book my table ! 55 USEFUL ADDRESSES 56 Shopping 56 Professional services 59 Useful numbers 60 Medical services 62 All means of transports are good for finding us Top 8 experiences to live at Aigues-Mortes 1 TAKE PART IN THE SAINT LOUIS FETE Come and enjoy a medieval weekend. -

European Commission

12.3.2021 EN Offi cial Jour nal of the European Union C 83/11 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of a communication of approval of a standard amendment to the product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (2021/C 83/08) This notice is published in accordance with Article 17(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (1). COMMUNICATION OF A STANDARD AMENDMENT TO THE SINGLE DOCUMENT ‘COSTIÈRES DE NÎMES’ PDO-FR-A0161-AM01 Submitted on: 8.12.2020 DESCRIPTION OF AND REASONS FOR THE APPROVED AMENDMENT 1. Vine varieties For each wine colour, the compliance of vine varieties is assessed for all parcels of holdings that produce wine of the protected designation of origin ‘Costières de Nîmes’. The protection and management body of the protected designation of origin wishes to include a provision for small holdings that cannot meet the rules on the proportion of varieties in the vineyard area. With the exception of the rules on proportions for white varieties in rosé wines laid down in the product specification, the rules on proportion do not apply to grape producers who do not make wine from their own production and whose holdings within the demarcated parcel area for the registered designation of origin ‘Costières de Nîmes’ cover a total surface area (for all colours combined) of less than 1,5 ha. 2. Tending of vineyards To preserve the characteristics of the soil, which form a key element of the terroir, other growing methods that come under agri-environmental measures have been included: — the chemical and mechanical weed control of the headlands is forbidden; — the total chemical weed control of the parcels is forbidden; — the application of synthetic mineral nitrogen is limited to 30 units per hectare per year; — the use of plastic mulching in planting is forbidden. -

English 2021

Ici nous avons le temps English 2021 Welcome to Aigues-Mortes, medieval city, Grand Site Occitanie, built according to the wishes of King Saint Louis. Under the sun of Camargue, 5 minutes away from the Mediterranean beaches, we invite you to a getaway full of experiences! Discover the ramparts, the unique cultural and architectural heritage of the city, la- beled Vignobles & Découvertes. Stroll through its streets with hidden treasures. Hike or cycle on trails through the excep- tional Camargue environment. Let yourself be surprised by a flight of flamingos, a herd of bulls, a cavalcade of horses. Admire the saline, its pink ponds and its mountains of salt. It is here in Aigues-Mortes that time stands still and offers you precious moments of escape. The Mayor The President Josiane Rosier 2 4 GO BACK IN TIME 6 Walking down 10 History 16 Follow the guide 18 The art of being curious 20 MAKE THE MOST OF EVERY MINUTE 22 Our cattle farmers open up their doors 24 The secrets of landscapes in Camargue 25 Open your eyes 26 Dare to do something different 28 Embark on a barge cruise 29 Everyone in carriage ! 30 Enjoy horse riding, at a horse’s pace 32 Cycle through green areas 34 Dip your feet in the water 36 It’s time to play ! 38 Adopt the zen attitude 39 Get ready to go ! 40 TASTE HAPPINESS 42 Visit our vines and cellars 44 Go to the market ! 45 Specialist products to slip in your suit- case 46 I book my table ! 52 Evening and show ! 53 USEFUL ADDRESSES 54 Professional services 55 Shopping 58 Medical services 60 Getting here, getting around 62 Useful contacts 63 Map of the Camargue 3 4 5 3€ 6 The Tour Carbonnière, a mediaeval turnpike tower, overlooks stunning countryside, You can enter at any time of day or night. -

Patrimoine Camargue Costières

Patrimoine Camargue Costières La qualité du cadre de vie en Petite Camargue est une des priorités de la Communauté de communes de Petite Camargue. L’une de ses missions est de promouvoir l’authenticité du superbe territoire qui Héritier de millénaires de traditions est le sien à travers son patrimoine cumulées, notre environnement en culturel, notamment architectural et Petite Camargue s’est progressivement historique. Aussi s’est-elle engagée enrichi du génie humain et notre dans la requalification de certains quotidien nous ramène sans cesse à bâtiments anciens en subventionnant ces manifestations du passé, au travers les propriétaires dans le centre des de ses multiples réalisations. villages et la restauration du petit Avec une histoire particulièrement patrimoine bâti non inscrit aux riche, la France est l’un des fleurons Monuments Historiques. mondiaux d’un patrimoine qui en S’appuyant sur un partenariat avec fait une extraordinaire destination l’Etat et le Conseil général du Gard, touristique. Mais il n’y a pas de la Communauté de communes « petit patrimoine » et les preuves de Petite Camargue a assuré la architecturales d’un passé vivant et réhabilitation de trois sites appartenant créateur embellissent nos villages. à la mémoire collective : la Chapelle Notre territoire de Petite Camargue de Franquevaux, la fontaine du Griffe ne faillit pas à la règle et l’ambition à Vauvert et le lavoir Bel Air à de ce guide est de vous accompagner, Le Cailar. En respectant les hommes, du mieux possible, dans la découverte les lieux et l’Histoire. -

HORAIRES Lio

HORAIRES liO TER APPLICABLES DU 31 AOÛT 2020 AU 12 DÉCEMBRE 2020 NÎMES STSAIRE RA BEAUVOISIN VAUVERT LE CAILAR AIMARGUES STARETAIOEAIGUES-MORTESLE GRAU-DU-ROI NÎMES AIGUES-MORTES LE GRAU-DU-ROI * Ne circule pas les jours fériés Lun Sam Lun (sauf exception précisée à Dim à Ven* Fêtes Ven* Correspondance liO TER (car ou train). dans le renvoi numéroté) 1 2 1 Consultez l’empreinte CO2 de vos trajets en vous rendant sur sncf.com Nîmes-Centre 10.31 13.06 17.36 Saint-Césaire 10.36 13.11 17.41 Horaires non contractuels donnés sous réserve de modifi- Générac 17.51 cations. Retrouvez tous vos horaires mis à jour sur le site ter.sncf.com Beauvoisin 17.54 et sur l’appli “Assistant SNCF”. Vauvert 10.54 13.28 18.03 FUTÉ Le-Cailar 10.59 13.33 18.08 La liste des trains EvasiO’ Fûté est disponible sur le site Aimargues 18.11 ter.sncf.com/occitanie Saint-Laurent-d’Aigouze 11.06 13.39 18.17 POUR VOTRE CONFORT ET L’AMÉLIORATION DES LIGNES, Aigues-Mortes 11.14 13.47 18.24 DES TRAVAUX DE MAINTENANCE SERONT RÉALISÉS DU 9 Le Grau-du-Roi 11.21 13.55 18.32 AU 20 NOVEMBRE. MERCI DE VOUS REPORTER À LA FICHE HORAIRES SUR VOS CANAUX D’INFORMATION 1 Circule tous les jours jusqu’au 27 Septembre. «TRAVAUX» 2 HABITUELS. Circule jusqu’au 27 Septembre. P re les corr ffre routière des réseaux liO ou urbains, téléchar O. A SNF, calculez votre itinéraire, restez informé P re les corr ffre en temps réel, achetez directement vos billets de train ou routière des réseaux liO ou urbains, téléchar O. -

Informations Municipales De La Ville De Rodilhan Fête Votive

2, 3, 4 et 5 juillet c’est la fête ! Fête Votive Révision du POS Nouvelle classe maternelle Spectacle de rue Travaux Informations municipales de la ville Rodilhan Informations Festival de chorales Pour un bon voisinage Vie associative ... juin 2009 ESPACE LIAISON Photocopiez ou découpez cet espace afin de correspondre avec «le Rodilhanais» ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Retournez vos suggestions, remarques, questions à «le Rodilhanais», Mairie, avenue Georges Dayan 30230 RODILHAN ou par courrier électronique [email protected] Bienvenue Sommaire Rodilhanaises, Rodilhanais, Le Mot du Maire.............................. p 2 Révision du POS ............................ p 2 Mes Chers Concitoyens, Point Accueil ................................... p 2 Conseils Bouillargues, Garons, Rodilhan . p 2 Classe maternelle ........................... p 3 Notre commune vient d’être frappée par le Départ à la retraite .......................... p 3 décès accidentel d’un de ses enfants. Panneaux d’informations ................ p 3 Plans du village .............................. p 3 C’est avec beaucoup de tristesse que nous Jumelages ...................................... p 3 adressons toutes nos condoléances -

A) of Regulation (EU) No 1151 /2012 of the European Parliament and of the Council on Quality Schemes for Agricultural Products and Foodstuffs (2015/C 317/03

25.9.2015 EN Official Journal of the European Union C 317/3 V (Announcements) OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of an amendment application pursuant to Article 50(2)(a) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (2015/C 317/03) This publication confers the right to oppose the application pursuant to Article 51 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (1). APPLICATION FOR APPROVAL OF NON-MINOR AMENDMENTS TO THE PRODUCT SPECIFICATION FOR A PROTECTED DESIGNATION OF ORIGIN OR PROTECTED GEOGRAPHICAL INDICATION Application for approval of amendments in accordance with the first subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 ‘HUILE D'OLIVE DE NIMES’ EU No: FR-PDO-0105-01283 – 21.11.2014 PDO ( X ) PGI ( ) 1. Applicant group and legitimate interest Syndicat des AOP Olive et Huile d'Olive de Nîmes Mas de l'Agriculture - 1120 Route de Saint Gilles 30 900 Nîmes FRANCE Tel. +33 466045034 Fax +33 466045031 E-mail: [email protected] The Syndicat des AOP Olive et Huile d'Olive de Nîmes is made up of olive producers and processors of ‘Huile d'olive de Nîmes’ and it has a legitimate interest in submitting an amendment application. 2. Member State or Third Country France 3. Headings in the specification affected by the amendment(s) — Name of product — Description of product — Geographical area — Proof of origin — Method of production (1) OJ L 343, 14.12.2012, p. 1.