Tome 3/3 Techniques De : • L’Etude De Dangers

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

La Vie Au Sein De Coteaux Et Landes De Gascogne Sommaire Brèves

Coustouns é Landes Journal des Coteaux et Landes de Gascogne Septembre 2015 • n° 18 LA VIE AU SEIN DE COTEAUX ET LANDES DE GASCOGNE SOMMAIRE BRÈVES • Brèves ��������������������������������������������������� p. 2 • Mot du président ��������������������������������� p.3 • RAM �������������������������������������������������������� p.3 • Interview Khalid ��������������������������������� p. 4 Exposition « La grande guerre » à Caubeyres • La scierie Bénéteau ��������������������������� p. 5 Du 1er au 11 novembre 2015, dans le cadre de la • Petit guide de l’aide à domicile ...... p. 5 commémoration du centenaire de la 1ère guerre • Commission sport mondiale, la commune de Caubeyres et l’Office culture • tourisme .............................. P. 6 National des Anciens Combattants organisent une • Le défi sport 2015 ������������������������������ p. 7 exposition intitulée « La grande guerre » • Des clics ������������������������������������������������� p. 8 La visite de cette exposition est proposée aux écoles du territoire, • Etude retenus collinaires ���������������������� p. 9 sachant que les déplacements pourront être pris en charge dans le • La Taillade ����������������������������������������� p. 10 cadre du régime de subvention existant. • Plu Pindères et Beauziac ��������������� p. 10 Pour tous renseignements vous pouvez contacter la mairie de • Déchets ménagers �������������������������� p. 11 Caubeyres • Le pays de Val de Garonne Guyenne Gascogne ����������������� p. 12 - 13 • Inauguration de la plateforme bois energie ������������������������������������� -

Mémento Du Chasseur Dates Et Modalités De Chasse Dans Le Département De Lot-Et-Garonne

Mémento du chasseur Dates et modalités de chasse dans le département de Lot-et-Garonne Fédération départementale des chasseurs de LOT-ET-GARONNE " Bédouret " – 47700 FARGUES-SUR-OURBISE Tél. : 05.53.89.89.00 – Fax : 05.53.89.89.01 E-mail : [email protected] - www.chasseurs47.com Illustration de couverture : Centre départemental de découverte de la nature et des pratiques cynégétiques - Extrait des planches de croquis du projet de préfiguration. ©Agence Eugène - Bordeaux Après l'ouverture du site internet Ekolien, tourné vers les enfants et les scolaires et qui offre, en accès libre et gratuit, un enseignement de qualité sur la faune et ses habitats et de magnifiques photos et films animaliers, la Fédération départementale des chasseurs de Lot-et-Garonne, en partenariat avec le Conseil régional d'Aquitaine, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, la Communauté de communes des coteaux et landes de Gascogne, l'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs (programme éco-contribution), a pour projet de créer un pôle départemental à destination du grand public, des familles mais aussi des futurs chasseurs, sur le site de Bédouret. Il s'agit de faire découvrir les gibiers dans leur habitat et de faire connaître, apprécier et accepter la chasse et les chasseurs par la société. La pratique de la chasse, activité socio- culturelle majeure au sein des territoires ruraux, est parfaitement compatible avec la préservation de la biodiversité. C'est particulièrement à travers le concept de conservation de la nature par l'utilisation que cette préoccupation sociétale de premier plan peut trouver une expression des plus pertinentes. -

Session on Post-Accident

Your logo here Main results from the French panel of Blayais Post-accident (D9.71) session Mélanie MAÎTRE, Pascal CROÜAIL, Eymeric LAFRANQUE, Thierry SCHNEIDER (CEPN) Sylvie CHARRON, Véronique LEROYER (IRSN) TERRITORIES Final Workshop 12-14 November 2019, Aix-en-Provence This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant agreement No 662287. Quick reminders about WP3 Your logo here ▌ FIRST STEPS Ref. Ares(2018)542785 - 30/01/2018 This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant ► agreement No 662287. Feedback analysis (post-Chernobyl, post-Fukushima) allowing to: EJP-CONCERT • European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Identify uncertainties and local concerns at stake in contaminated Research H2020 – 662287 D 9.65 – Decision processes/pathways TERRITORIES: Synthesis report of CONCERT sub-subtask 9.3.3.1 territories ; Lead Authors: Jérôme Guillevic (IRSN, France), Pascal Croüail, Mélanie Maître, Thierry Schneider (CEPN, France) • Develop a typology of uncertainties (deliverable D.9.65): With contributions from: Stéphane Baudé, Gilles Hériard Dubreuil (Mutadis, France), Tanja Perko, Bieke Abelshausen, Catrinel Turcanu (SCK•CEN, Belgium), Jelena Mrdakovic Popic, Lavrans Skuterud (NRPA, Norway), Danyl Perez, Roser Sala (CIEMAT, Spain), Andrei Goronovski, Rein Koch, Alan Tkaczyk (UT, Estonia) radiological characterization and impact assessment, zoning of affected Reviewer(s): CONCERT coordination team areas, feasibility and effectiveness of the remediation options, health consequences, socio-economic and financial aspects, quality of life in www.concert- the territories, social distrust. h2020.eu/en/Publications ▌ INTERACTIONS WITH STAKEHOLDERS ► Organization of panels, case studies, serious games: collect stakeholders' expectations and concerns to better consider the uncertainties in the management of contaminated territories. -

Liste Non Exhaustive Tirée De L'index Géographique De L'instrument De Recherche "État Civil Et Tables Décennales De L

Liste non exhaustive tirée de l'index géographique de l’instrument de recherche "État civil et tables décennales de Lot-et-Garonne" Les noms figurant en noir sont les noms des communes et les noms figurant en orange sont les noms des paroisses avec, entre parenthèse, les noms des communes auxquelles elles ont été rattachées. -

Dossier Départemental Des Risques Majeurs

Dossier départemental des risques majeurs Edition 2020 1 Table des matières Le dossier départemental des risques majeurs :...............................................3 5.2 – Les conséquences sur les personnes et les biens.............................30 L’outil principal du Maire pour élaborer le plan communal de sauvegarde de sa 5.3 – La surveillance et la prévision............................................................30 commune...........................................................................................................3 5.4 – Réduire les risques............................................................................30 LE RISQUE MAJEUR.......................................................................................4 5.5 – Les consignes de sécurité.................................................................31 1- LA PRÉVENTION DES RISQUES MAJEURS EN FRANCE........................5 6- RUPTURE DE DIGUES...............................................................................45 1.1 – La connaissance des aléas et des enjeux...........................................5 6.1 – Comment se produit la rupture ?........................................................45 1.2 – La prise en compte des risques dans l’aménagement.........................5 6.2 – Les conséquences sur les personnes et les biens.............................46 1.3 – L’information préventive.......................................................................6 6.3 – La surveillance et la prévision............................................................46 -

Guide Paysage Et Urbanisation

Direction départementale de l’Equipement de Lot-et-Garonne 1722, av de Colmar 47 916 Agen Cedex 9 tel : 05 53 69 33 33 fax : 05 53 69 33 69 direction départementale de l'Équipement de Lot-et-Garonne Guide paysage et urbanisation pour le département de Lot-et-Garonne septembre 2001 Agence B. Folléa - C. Gautier, paysagistes DPLG 6 bis rue Henri-Martin 92240 Malakoff tel : 01 47 35 71 33 fax : 01 47 35 61 16 Guide paysage et urbanisation pour le département de Lot-et-Garonne Etude commandée par: La Direction départementale de l’équipement de Lot-et-Garonne suivie par : Monsieur F. Cazottes, Directeur départemental de l’équipement Monsieur Y. Massenet, Directeur départemental de l’équipement Monsieur J. Kloos, Chef du service aménagement et prévention, DDE Monsieur P. Cayron, DDE Monsieur Broqua, DDE Monsieur Noyon, DDE Madame F. Mercier, Paysagiste-conseil de la DDE Monsieur Desgrez, Achitecte des Bâtiments de France, SDAP Monsieur Subra, DIREN Aquitaine Monsieur Vo Van, Directeur du CAUE de Lot-et-Garonne Monsieur Chalmel, Maire de Colayrac-Saint-Cirq, Amicale des Maires Monsieur Dagras, Maire du Fréchou, Amicale des Maires Monsieur de Zorzi, Préfecture Monsieur Feilles, DDAF réalisée par : L’Agence Bertrand Folléa - Claire Gautier, paysagistes DPLG Claire Gautier, Bertrand Folléa, Sebastien Berger 6 bis rue Henri-Martin 92240 Malakoff tel : 01 47 35 71 33 fax : 01 47 35 61 16 Email : [email protected] Agence B. Folléa - C. Gautier, paysagistes DPLG 3 Sommaire 1ère Partie : Connaissance et diagnostic des paysages de Lot-et-Garonne -

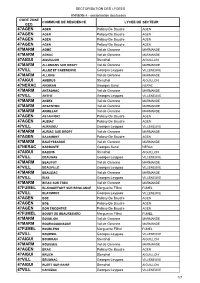

SIE COMMUNE Civilité Prénom Nom Beauville ANTHE Monsieur Pierre

SIE COMMUNE Civilité Prénom Nom Beauville ANTHE Monsieur Pierre ALLEMAND Beauville ANTHE Monsieur Jérémy LAMY Beauville AURADOU Monsieur Olivier CABALLE Beauville AURADOU Monsieur Georges LAGREZE Beauville BEAUVILLE Madame Annie REIMHERR Beauville BEAUVILLE Monsieur Thierry RIGAL Beauville BLAYMONT Monsieur Christian MIRABEL Beauville BLAYMONT Monsieur Michel LABARTHE Beauville BOURLENS Monsieur Fabien REGOURD Beauville BOURLENS Monsieur Jean-Marc ELOY Beauville CASSIGNAS Monsieur Maurice GARY Beauville CASSIGNAS Monsieur Jean-Paul FANGUEDE Beauville CASTELCULIER Madame Agnès DELPECH Beauville CASTELCULIER Monsieur Jean-Louis LARROUMET Beauville CASTELLA Monsieur Thierry MEILLIER Beauville CASTELLA Monsieur Pascal BEQ Beauville CAUZAC Madame Josette WOHMANN Beauville CAUZAC Monsieur Thierry ROGER Beauville CAZIDEROQUE Monsieur Daniel BROUAT Beauville CAZIDEROQUE Monsieur Jean-Claude CAVAILLE Beauville CLERMONT SOUBIRAN Monsieur Guy DEPASSE Beauville CLERMONT SOUBIRAN Monsieur Muriel DORDE Beauville COURBIAC Monsieur Christian VERNET Beauville COURBIAC Monsieur Bernard LAVERGNE Beauville LA CROIX BLANCHE Monsieur Serge ORLUC Beauville LA CROIX BLANCHE Monsieur Gilles CHAROLLAIS Beauville DAUSSE Monsieur Gilbert GUERIN Beauville DAUSSE Monsieur Pierre MERLY BERTHOUMIEU Beauville DONDAS Monsieur Serge X Beauville DONDAS Monsieur Jacques COURBEY Beauville ENGAYRAC Monsieur Pierre SAUVAGEOT Beauville ENGAYRAC Monsieur Alain SERMET Beauville FRESPECH Monsieur Jean-Louis LE MANACH Beauville FRESPECH Monsieur Jacky-Pierre TONNELE Beauville GRAYSSAS -

FICHE DE PRESSE : Signature De La Charte Natura 2000 De La Vallée De L

FICHE DE PRESSE 15 septembre 2014 Signature de la charte Natura 2000 de la Vallée de l’Ourbise Lundi 15 septembre à 11h à la réserve nationale de l’étang de la Mazière Cette charte contient les engagements de gestion courante et durable qui contribuent, à la conservation des habitats et des espèces présents sur le site de la Vallée de l’Ourbise. Il s’agit d’un document annexé au document d’objectifs ou DOCOB, comportant un ensemble d’engagements qui constituent des bonnes pratiques, dont la mise en oeuvre n’est pas rémunérée à la différence du contrat Natura 2000. La vallée de l’Ourbise La vallée de l'Ourbise a été reconnue comme site Natura 2000 pour la totalité du linéaire du cours d'eau, soit environ 20 km. Son périmètre est de 766 hectares. Il comprend le cours d’eau et porte sur 10 communes (Anzex, Caubeyres, Fargues sur Ourbise, Lagruère, Leyritz Moncassin, Puch d’Agenais, Razimet, Tonneins, Villefranche du Queyran et Villeton). Le site est classé en raison de la végétation de bords de rives (Aulnaie frênaie), des lacs eutrophes naturels comme l'étang de la Mazière classé en réserve naturelle nationale, et du cortège floristique et faunistique particulièrement intéressant : cordulie à corps fin, cistude d'Europe, nombreuses espèces de chauves-souris, grands et petits échassiers, rapaces diurnes et nocturnes. Le document d’objectifs du site de l’Ourbise, rédigé par la SEPANLOG et validé par le comité de pilotage du 5 mai 2009 propose des mesures de gestion favorables à ces milieux naturels (plantations de haies, maintien des éléments fixes comme les arbres isolés ou morts, évitement de la fertilisation et du débroussaillage chimique…). -

Brochure Vallée De L'ourbise

La Vallée de l’Ourbise FR7200738 Dispositif européen Natura 2000 La démarche Natura 2000 est fondée L’objectif principal du réseau sur un choix cohérent de sites, dits Natura 2000 est de favoriser le sites Natura 2000, selon maintien de la biodiversité, tout l’application de deux directives en tenant compte des exigences européennes économiques, sociales, culturelles * La directive « Habitats » de et régionales, dans une logique de 1992, qui prévoit la création de développement durable. Cet Zones Spéciales de Conservation objectif peut requérir le maintien, (ZSC) pour la protection et la voire l’encouragement, d’activités gestion des habitats naturels et des humaines adaptées. espèces de flore et de faune à valeur patrimoniale. Les sites Natura 2000 * La directive « Oiseaux » de 1979 doivent être le lieu d’une gestion qui prévoit la création de Zones de concertée et assumée par tous les Protection Spéciale (ZPS) pour la acteurs du territoire. protection et la gestion des populations d’oiseaux sauvages. Le Document d’objectifs (DOCOB), défini pour chaque site Natura 2000, présente un état des lieux écologique et socio- économique, des enjeux, des objectifs de gestion et les modalités de leur mise en œuvre. Il est établi par un opérateur en concertation avec le Comité de pilotage (COPIL) composé de représentants de collectivités territoriales, des services de l’Etat, des structures socio-professionnelles, des associations du territoire. La Vallée de L’Ourbise La vallée de l'Ourbise est, en bords de rives (Aulnaie- Lot-et-Garonne, un site Frênaie), espèces animales et désigné d’intérêt végétales patrimoniales (Vison communautaire au titre de la d’Europe, Cistude, Loutre, Directive HABITATS. -

Carte Bordeaux-Agen

N 89 N 21 Castillon- le Fleix la Force Tresses la-Bataille Bergerac Mérignac Mouleydier Fargues- Port-Ste-Foy- St-Hilaire et-Ponchapt BORDEAUX Cours- 30 Lalinde 2 la de-Pile N Carignan- Dordogne de-Bordeaux Branne Talence Pessac Bègles Latresne Pujols Gradignan Aire d’étude 0 1 Villenave- Créon N d’Ornon LigneLign classique Cadaujac GIRONDE DORDOGNE Isle- Baurech Targon St-Georges Martillac Tabanac Haux Ayguemorte- Pellegrue les-Graves le Tourne Capian St-Médard- Beautiran Langoiran Montignac d'Eyrans Ladaux Martres St-Genis- Sauveterre- Lestiac- Villenave- Soulignac Castres- de-Rions Cantois du-Bois St-Brice de-Guyenne N sur-Garonne la Brède Gironde 1 Paillet 1 Cardan Coirac Portets 3 Escoussans St-Sulpice- Arbanats Rions Arbis St-Pierre- St-Martin- de-Pommiers du-Puy Rimons St-Selve Laroque de-Bat St-Hilaire- Gornac du-Bois Duras Beguey Omet Castelviel Landerrouet- le Puy Eymet St-Morillon Virelade Donzac St-Félix- sur-Ségur Coutures Cadillac Mourens St-Martin- St-Laurent- de-Foncaude Neuffons Podensac Monprimblanc du-Bois de-Lerm Monségur St-Michel- St-Martial St-Exupéry Mesterrieux Cerons Loupiac St-Sulpice- de-Rieufret St-Germain- St-Laurent- Camiran de-Guilleragues de-Grave Loubens du-Plan Bagas Roquebrune Gabarnac Ste-Foy- Ste-Gemme N Semens Morizes Lauzun 2 la-Longue 1 Illats Barsac Ste-Croix- St-André- les Esseintes St-Sève St-Vivien- Cabanac- du-Bois St-Hilaire- et-Villagrains du-Mont le Pian- Caudrot de-Monségur Gironde- de-la-Noaille Fosses- Verdelais sur-Garonne St-Martin- Casseuil sur-Dropt St-Michel- St-Pierre- de-Sescas -

Sectorisation Des Lycees Code Zone Geo. Commune De

SECTORISATION DES LYCEES ANNEXE 4 - sectorisation des lycées CODE ZONE COMMUNE DE RESIDENCE LYCEE DE SECTEUR GEO. 47AGEN AGEN Palissy-De Baudre AGEN 47AGEN AGEN Palissy-De Baudre AGEN 47AGEN AGEN Palissy-De Baudre AGEN 47AGEN AGEN Palissy-De Baudre AGEN 47MARM AGME Val de Garonne MARMANDE 47MARM AGNAC Val de Garonne MARMANDE 47AIGUI AIGUILLON Stendhal AIGUILLON 47MARM ALLEMANS SUR DROPT Val de Garonne MARMANDE 47VILL ALLEZ ET CAZENEUVE Georges Leygues VILLENEUVE 47MARM ALLONS Val de Garonne MARMANDE 47AIGUI AMBRUS Stendhal AIGUILLON 47NERAC ANDIRAN Georges Sand NERAC 47MARM ANTAGNAC Val de Garonne MARMANDE 47VILL ANTHE Georges Leygues VILLENEUVE 47MARM ANZEX Val de Garonne MARMANDE 47MARM ARGENTON Val de Garonne MARMANDE 47MARM ARMILLAC Val de Garonne MARMANDE 47AGEN ASTAFFORT Palissy-De Baudre AGEN 47AGEN AUBIAC Palissy-De Baudre AGEN 47VILL AURADOU Georges Leygues VILLENEUVE 47MARM AURIAC SUR DROPT Val de Garonne MARMANDE 47AGEN BAJAMONT Palissy-De Baudre AGEN 47MARM BALEYSSAGUE Val de Garonne MARMANDE 47NERAC BARBASTE Georges Sand NERAC 47AIGUI BAZENS Stendhal AIGUILLON 47VILL BEAUGAS Georges Leygues VILLENEUVE 47MARM BEAUPUY Val de Garonne MARMANDE 47VILL BEAUVILLE Georges Leygues VILLENEUVE 47MARM BEAUZIAC Val de Garonne MARMANDE 47VILL BIAS Georges Leygues VILLENEUVE 47MARM BIRAC SUR TREC Val de Garonne MARMANDE 47FUMEL BLANQUEFORT SUR BRIOLANCE Marguerite Filhol FUMEL 47VILL BLAYMONT Georges Leygues VILLENEUVE 47AGEN BOE Palissy-De Baudre AGEN 47AGEN BOE Palissy-De Baudre AGEN 47AGEN BON ENCONTRE Palissy-De Baudre AGEN 47FUMEL -

Le Plan Départemental De Lot-Et-Garonne

SOMMAIRE PARTIE I : CADRE REGLEMENTAIRE .................................................................................... 6 1- LE REGIME JURIDIQUE DU PLAN ................................................................................. 6 2- LE RENFORCEMENT DES NORMES ET EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES ................. 7 PARTIE II : HISTORIQUE DU PLAN DEPARTEMENTAL ......................................................... 8 PARTIE III : LE PERIMETRE DU PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE LOT-ET-GARONNE ...................................................... 10 1- LE PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE DU PLAN : ............................................................... 10 2- LES DÉCHETS PRIS EN COMPTE DANS LE PLAN RÉVISÉ ............................................ 11 2.1- LES DÉCHETS PRIS EN COMPTE DANS LE PLAN : ..........................................................................11 2.2- LES DÉCHETS NON PRIS EN COMPTE PAR LE PLAN ........................................................................12 PARTIE IV : ETAT DES LIEUX DE LA GESTION DES DECHETS EN 2005.............................. 13 1- STRUCTURATION INTERCOMMUNALE........................................................................ 13 1.1- L’ ORGANISATION DE LA COLLECTE ...........................................................................................13 1.2- L’ ORGANISATION DU TRAITEMENT ...........................................................................................14 2- LA PREVENTION DES DECHETS .................................................................................