Conertation Préalable

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Annexe CARTOGRAPHIQUE

S S R R R !" R $%&''()(* , R R - ! R - R - ". 0E -F 3R -, R (4- - '. 5 R R , , R 2 MM Le territoire du SAGE de l'Authie 1 Le Fliers L 'Au thie La Grouches ne en ili K L a La G é z a in c o u r to Entités géographiques Occupation du sol is e L'Authie et ses affluents Broussailles Limite du bassin hydrographique de l'Authie Bâti Pas-de-Calais Eau libre Somme Forêt Sable, gravier Zone d'activités 05 10 Km Masses d'eau et réseau hydrographique réseau et d'eau Masses Masse d'eau côtière et de transition CWSF5 transition de et côtière d'eau Masse Masse d'eau de surface continentale 05 continentale surface de d'eau Masse Masse d'eau souterraine 1009 : Craie de la vallée d vallée la de Craie : 1009 souterraine d'eau Masse L'Authie et ses affluents ses et L'Authie Le Fli ers e l'Authie e l Les masses d'eau concernant le territoire territoire le concernant d'eau masses Les ' A u t h i e du SAGE de l'Authie de SAGE du la Gézaincourtoise l a G r o u c h 0 10 l e a s K il ie n n 5 Km e 2 Les 156 communes du territoire du SAGE de l'Authie (arrêté préfectoral du 5 août 1999) et la répartition de la population 14 3 AIRON-NOTRE-DAME CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES AIRON-SAINT-VAAST RANG-DU-FLIERS BERCK BOISJEAN WAILLY-BEAUCAMP VERTON CAMPAGNE-LES-HESDIN BUIRE-LE-SEC GROFFLIERS WABEN LEPINE GOUY-SAINT-ANDRE ROUSSENT CONCHIL-LE-TEMPLE MAINTENAY SAINT-REMY-AU-BOIS NEMPONT-SAINT-FIRMIN TIGNY-NOYELLE SAULCHOY CAPELLE-LES-HESDIN -

Plan Local D'urbanisme Intercommunal L'hesdinois

Communauté de communes des 7 Vallées Plan Local d’Urbanisme intercommunal l’Hesdinois Approuvé le 8 Mars 2016 Pièce n° 4 Orientation d’aménagement et de programmation « Patrimoines naturels et culturels » Aubin-Saint-Vaast - Auchy-Les-Hesdin - Bouin Plumoison - Brévillers - Capelle-Les-Hesdin - Caumont Cavron-Saint-Martin Chériennes - Contes - Grigny - Guigny - Guisy - Hesdin - Huby-Saint-Leu - La Loge Labroye - Le Parcq - Le Quesnoy-en-Artois Marconnelle - Marconne - Mouriez - Raye-Sur-Authie Regnauville - Sainte-Austreberthe - Tortefontaine - Wambercourt - Wamin ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION – PATRIMOINES NATURELS ET CULTURELS SOMMAIRE INTRODUCTION ............................................................................................................................ 4 Qu’est-ce qu’une OAP Patrimoines naturels et culturels ? ......................................................... 4 Une synthèse du diagnostic : Des paysages diversifiés, et un patrimoine abondant ................... 5 A- Les entités paysagères au sein de la Communauté de communes ..................................... 5 B- Les bourgs et villages du territoire ...................................................................................... 7 « Préserver et valoriser nos patrimoines naturels et culturels » : un des fondamentaux du PADD 9 Les objectifs de l’OAP « Patrimoines naturels et culturels » ...................................................... 9 ORIENTATION 1 : PRESERVER LES RESSOURCES .......................................................................... -

Gt Carte Scolaire 01/02/2021

GT CARTE SCOLAIRE 01/02/2021 MESURES ET POSTES DIVERS Fusion possible des écoles Aire-sur-la-Lys - Isbergues, Ferry maternelle 2284 W - Isbergues, Jules Ferry élémentaire 3808 C Arras 2 - Beaurains, Jean Haniquaut maternelle 2772 B - Beaurains, Jean Haniquaut élémentaire 2449 A Arras 3 - Saint-Laurent-Blangy, Du Petit Pont de Bois maternelle 2837 X - Saint-Laurent-Blangy, Lenglet-Vivot élémentaire 3779 W Arras 4 - Maroeuil, Françoise Dolto maternelle 2976 Y - Maroeuil, Marguerite Yourcenar élémentaire 2975 X Audruicq - Marck, De l'Aéroport maternelle 2458 K - Marck, Victor Hugo élémentaire 1157 W - Marck, Hautes Communes maternelle 2459 L - Marck, Hautes Communes élémentaire 2973 V Béthune 3 - Hersin-Coupigny, Louis Pergaud maternelle 2854 R - Hersin-Coupigny, Jeannette Prin élémentaire 1568 T Béthune 4 - Noyelles-les-Vermelles, Pierre Baudel maternelle 2852 N - Noyelles-les-Vermelles, Pierre Baudel élémentaire 2906 X Boulogne-sur-Mer 2 - Le Portel, Calmette maternelle 2242 A - Le Portel, Camus-Pasteur élémentaire 1260 H - Outreau, Pauline Kergomard maternelle 3168 G - Outreau, Jean Macé élémentaire 3169 H Bruay-La Buissière - Bruay-La Buissière, Louis Pasteur maternelle 0346 P - Bruay-La Buissière, Louis Pasteur élémentaire 3423 J Calais 2 - Sangatte, Les Petits Loups de Mer maternelle 0436 M - Sangatte, Jules Ferry élémentaire 3426 M Etaples-sur-Mer - Etaples-sur-Mer, Les Mouettes maternelle 0417 S - Etaples-sur-Mer, Jean Macé élémentaire 3526 W Hénin-Beaumont - Hénin-Beaumont, Octave Legrand maternelle 0291 E - Hénin-Beaumont, Jean-Jacques -

Liste Des Communes Situées Sur Une Zone À Enjeu Eau Potable

Liste des communes situées sur une zone à enjeu eau potable Enjeu eau Nom commune Code INSEE potable ABANCOURT 59001 Oui ABBEVILLE 80001 Oui ABLAINCOURT-PRESSOIR 80002 Non ABLAIN-SAINT-NAZAIRE 62001 Oui ABLAINZEVELLE 62002 Non ABSCON 59002 Oui ACHEUX-EN-AMIENOIS 80003 Non ACHEUX-EN-VIMEU 80004 Non ACHEVILLE 62003 Oui ACHICOURT 62004 Oui ACHIET-LE-GRAND 62005 Non ACHIET-LE-PETIT 62006 Non ACQ 62007 Non ACQUIN-WESTBECOURT 62008 Oui ADINFER 62009 Oui AFFRINGUES 62010 Non AGENVILLE 80005 Non AGENVILLERS 80006 Non AGNEZ-LES-DUISANS 62011 Oui AGNIERES 62012 Non AGNY 62013 Oui AIBES 59003 Oui AILLY-LE-HAUT-CLOCHER 80009 Oui AILLY-SUR-NOYE 80010 Non AILLY-SUR-SOMME 80011 Oui AIRAINES 80013 Non AIRE-SUR-LA-LYS 62014 Oui AIRON-NOTRE-DAME 62015 Oui AIRON-SAINT-VAAST 62016 Oui AISONVILLE-ET-BERNOVILLE 02006 Non AIX 59004 Non AIX-EN-ERGNY 62017 Non AIX-EN-ISSART 62018 Non AIX-NOULETTE 62019 Oui AIZECOURT-LE-BAS 80014 Non AIZECOURT-LE-HAUT 80015 Non ALBERT 80016 Non ALEMBON 62020 Oui ALETTE 62021 Non ALINCTHUN 62022 Oui ALLAINES 80017 Non ALLENAY 80018 Non Page 1/59 Liste des communes situées sur une zone à enjeu eau potable Enjeu eau Nom commune Code INSEE potable ALLENNES-LES-MARAIS 59005 Oui ALLERY 80019 Non ALLONVILLE 80020 Non ALLOUAGNE 62023 Oui ALQUINES 62024 Non AMBLETEUSE 62025 Oui AMBRICOURT 62026 Non AMBRINES 62027 Non AMES 62028 Oui AMETTES 62029 Non AMFROIPRET 59006 Non AMIENS 80021 Oui AMPLIER 62030 Oui AMY 60011 Oui ANDAINVILLE 80022 Non ANDECHY 80023 Oui ANDRES 62031 Oui ANGRES 62032 Oui ANHIERS 59007 Non ANICHE 59008 Oui ANNAY 62033 -

ELECTIONS MUNICIPALES 15 Mars 2020

ELECTIONS MUNICIPALES 15 Mars 2020 Departement 62 - PAS-DE-CALAIS - Commune 015 - Airon-Notre-Dame 1er tour Scrutin plurinominal % Inscrits % Votants Inscrits : 187 Abstentions : 52 27,81 Votants : 135 72,19 Blancs :2 1,07 1,48 Nuls :2 1,07 1,48 Exprimés : 131 70,05 97,04 dep Désignation Elu Voix % Ins. % Exp. 2 M. DELABY Marc Oui 103 55,08 78,63 3 Mme LEROY PELLETIER Pascale Oui 121 64,71 92,37 4 M. BEAUMONT Jean-Paul Oui 119 63,64 90,84 5 Mme BAILLIEUX Christiane Oui 114 60,96 87,02 6 M. LOISIL Roland Oui 109 58,29 83,21 7 M. FIQUET Charles-Edouard Oui 120 64,17 91,60 8 Mme MAHE Bénédicte Oui 117 62,57 89,31 9 M. SWISTOWSKI Damien Oui 116 62,03 88,55 10 Mme BOULAS Karine Oui 110 58,82 83,97 11 Mme FARDEL Caroline Oui 110 58,82 83,97 12 M. VARLET Pierre Oui 116 62,03 88,55 Elections en préfecture V2020.1.9 Page 1 Edité le 16-03-2020 à 01:52:24 ELECTIONS MUNICIPALES 15 Mars 2020 Departement 62 - PAS-DE-CALAIS - Commune 016 - Airon-Saint-Vaast 1er tour Scrutin plurinominal % Inscrits % Votants Inscrits : 148 Abstentions : 44 29,73 Votants : 104 70,27 Blancs :1 0,68 0,96 Nuls :3 2,03 2,88 Exprimés : 100 67,57 96,15 dep Désignation Elu Voix % Ins. % Exp. 2 M. BETHOUART Sébastien Oui 77 52,03 77,00 3 M. LECLERCQ Romain Oui 95 64,19 95,00 4 M. -

Le Risque Inondation Du Bassin Versant De L’Authie

ETUDE SUR LE RISQUE INONDATION DU BASSIN VERSANT DE L’AUTHIE Nampont le 12 avril 2001 (source : http://www.nampont-nempont.com) Le risque inondation Les étapes Depuis juin 2019 > Phase 1 : Analyse du territoire et caractérisation des phénomènes naturels [Durée 6 mois – en cours] Pas-en-Artois le 7 juin 2016 (source : SDIS62) 24 septembre 2019 > Réunion publique d’information Qu’est-ce qu’un risque ? Janvier 2020 > Phase 2 : Analyse et caractérisation de l’aléa de référence [Durée 8 mois] Le risque résulte de la rencontre entre un aléa (un phénomène naturel) et un enjeu (les Septembre 2020 > Phase 3 : Élaboration de la cartographie des aléas [Durée 4 mois] personnes et les biens). Les phénomènes pris en compte pour l’étude sur le bassin versant Décembre 2020 > Décision de poursuivre sur un porter à connaissance ou sur un PPRI de l’Authie portent sur les inondations par débordement de l’Authie et de ses affluents, par ruissellement et par remontée de nappe phréatique. Contacts utiles pour en savoir plus, poser des questions et faire remonter des informations Contact DDTM80 : [email protected] Contact DDTM62 : [email protected] Site internet des services de l’État dans la Somme : www.somme.gouv.fr Le périmètre de l’étude Les 81 communes de la MEZEROLLES GENNES-IVERGNY Somme concernées MONTIGNY-LES-JONGLEURS GOUY-SAINT-ANDRE ACHEUX-EN-AMIENOIS NAMPONT GRINCOURT-LES-PAS AGENVILLE NEUILLY-LE-DIEN GROFFLIERS ARGOULES NEUVILLETTE GUIGNY ARQUEVES OCCOCHES HALLOY ARRY OUTREBOIS HARAVESNES AUTHEUX PONCHES-ESTRUVAL -

Liste Montreuil 2010

ELECTIONS DES TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX LISTE ELECTORALE PROVISOIRE DES PRENEURS N° DATE DE COMMUNE NOM OU SOCIETE NOM DE NAISSANCE PRENOM ADRESSE CPOST ORDRE NAISSANCE D'INSCRIPTION 2 LACHERE Guillaume 30/09/1975 26 Rue Principale 62180 AIRON NOTRE DAME 4 LEBLOND Guy 08/02/1951 34 Rue du Bas 62180 AIRON NOTRE DAME 1 DUPONT Dominique 16/09/1952 2 Rue du Marais 62180 AIRON NOTRE DAME 3 LAMADON Yves 01/11/1949 2 Rue de la Petite Tringue 62180 AIRON NOTRE DAME 0 ELECTIONS DES TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX LISTE ELECTORALE PROVISOIRE DES PRENEURS N° DATE DE COMMUNE NOM OU SOCIETE NOM DE NAISSANCE PRENOM ADRESSE CPOST ORDRE NAISSANCE D'INSCRIPTION 5 LECLERCQ Stephane 29/10/1963 58 Impasse St Georges 62180 AIRON SAINT VAAST 2 BETHOUART Luc 06/04/1950 327 Henri Béthouart 62180 AIRON SAINT VAAST 1 BETHOUART Bernard 04/03/1950 1 Rue de Bavemont 62180 AIRON SAINT VAAST 6 MERLOT Thierry 16/02/1973 218 Henri Béthouart 62180 AIRON SAINT VAAST 4 DELATTRE Rémi 22/05/1980 769 Henri Béthouart 62180 AIRON SAINT VAAST 3 DELATTRE BOITEL Marie-José 04/11/1954 769 Henri Béthouart 62180 AIRON SAINT VAAST 0 ELECTIONS DES TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX LISTE ELECTORALE PROVISOIRE DES PRENEURS N° DATE DE COMMUNE NOM OU SOCIETE NOM DE NAISSANCE PRENOM ADRESSE CPOST ORDRE NAISSANCE D'INSCRIPTION 1 GILLET David 02/10/1973 120 Rue de l'Eglise 62650 AIX EN ERGNY 4 ROUSSEL Hervé 09/05/1961 269 Rue du Tronquoy 62650 AIX EN ERGNY 3 GILLIOT Bernard 04/06/1955 15 Rue du Haut Pays 62650 AIX EN ERGNY 2 GILLIOT Antoine 11/05/1949 207 Rue du Haut Pays -

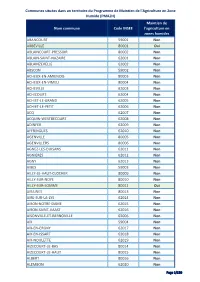

(PMAZH) Nom Commune Code INSEE

Communes situées dans un territoire du Programme de Maintien de l'Agriculture en Zone Humide (PMAZH) Maintien de Nom commune Code INSEE l'agriculture en zones humides ABANCOURT 59001 Non ABBEVILLE 80001 Oui ABLAINCOURT-PRESSOIR 80002 Non ABLAIN-SAINT-NAZAIRE 62001 Non ABLAINZEVELLE 62002 Non ABSCON 59002 Non ACHEUX-EN-AMIENOIS 80003 Non ACHEUX-EN-VIMEU 80004 Non ACHEVILLE 62003 Non ACHICOURT 62004 Non ACHIET-LE-GRAND 62005 Non ACHIET-LE-PETIT 62006 Non ACQ 62007 Non ACQUIN-WESTBECOURT 62008 Non ADINFER 62009 Non AFFRINGUES 62010 Non AGENVILLE 80005 Non AGENVILLERS 80006 Non AGNEZ-LES-DUISANS 62011 Non AGNIERES 62012 Non AGNY 62013 Non AIBES 59003 Non AILLY-LE-HAUT-CLOCHER 80009 Non AILLY-SUR-NOYE 80010 Non AILLY-SUR-SOMME 80011 Oui AIRAINES 80013 Non AIRE-SUR-LA-LYS 62014 Non AIRON-NOTRE-DAME 62015 Non AIRON-SAINT-VAAST 62016 Non AISONVILLE-ET-BERNOVILLE 02006 Non AIX 59004 Non AIX-EN-ERGNY 62017 Non AIX-EN-ISSART 62018 Non AIX-NOULETTE 62019 Non AIZECOURT-LE-BAS 80014 Non AIZECOURT-LE-HAUT 80015 Non ALBERT 80016 Non ALEMBON 62020 Non Page 1/130 Communes situées dans un territoire du Programme de Maintien de l'Agriculture en Zone Humide (PMAZH) Maintien de Nom commune Code INSEE l'agriculture en zones humides ALETTE 62021 Non ALINCTHUN 62022 Non ALLAINES 80017 Non ALLENAY 80018 Non ALLENNES-LES-MARAIS 59005 Non ALLERY 80019 Non ALLONVILLE 80020 Non ALLOUAGNE 62023 Non ALQUINES 62024 Non AMBLETEUSE 62025 Oui AMBRICOURT 62026 Non AMBRINES 62027 Non AMES 62028 Non AMETTES 62029 Non AMFROIPRET 59006 Non AMIENS 80021 Oui AMPLIER 62030 Non AMY -

Communes Favorables Au Développement De L'énergie Éolienne

Annexe n°2 à l’arrêté préfectoral portant approbation du « schéma régional éolien » annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie du Nord – Pas-de-Calais Liste des communes de la région Nord – Pas-de-Calais favorables au développement de l’énergie éolienne ABLAINZEVELLE, ABSCON, ACHIET-LE-GRAND, ACHIET-LE-PETIT, ACQUIN-WESTBECOURT, ADINFER, AGNY, AIRE-SUR-LA-LYS, AIRON-NOTRE-DAME, AIRON-SAINT-VAAST, AIX, AIX-EN-ERGNY, ALLENNES-LES-MARAIS, ALLOUAGNE, AMBRICOURT, AMBRINES, AMES, AMETTES, AMPLIER, ANDRES, ANHIERS, ANICHE, ANNAY, ANNEQUIN, ANNEUX, ANNEZIN, ANNOEULLIN, ANSTAING, ANVIN, ANZIN, ARDRES, ARLEUX, ARMBOUTS-CAPPEL, ARMENTIERES, ARQUES, ARTRES, AUBERCHICOURT, AUBERS, AUBIGNY-AU-BAC, AUBY, AUCHEL, AUCHY-AU-BOIS, AUCHY-LES- HESDIN, AUCHY-LES-MINES, AUCHY-LEZ-ORCHIES, AUDINCTHUN, AUDRUICQ, AULNOY-LEZ- VALENCIENNES, AULNOYE-AYMERIES, AUMERVAL, AUTINGUES, AVERDOINGT, AVESNES, AVESNES-LE-COMTE, AVESNES-LE-SEC, AVESNES-LES-AUBERT, AVESNES-LES-BAPAUME, AVROULT, AYETTE, AZINCOURT, BACHANT, BACHY, BAILLEUL-AUX-CORNAILLES, BAILLEUL-LES-PERNES, BAISIEUX, BAJUS, BALINGHEM, BAMBECQUE, BANCOURT, BANTIGNY, BAPAUME, BARALLE, BARASTRE, BARLIN, BAUVIN, BAVAY, BAZUEL, BEALENCOURT, BEAUCAMPS-LIGNY, BEAUDIGNIES, BEAUDRICOURT, BEAUFORT, BEAUFORT-BLAVINCOURT, BEAULENCOURT, BEAUMERIE-SAINT- MARTIN, BEAUMETZ-LES-AIRE, BEAUMETZ-LES-CAMBRAI, BEAUMETZ-LES-LOGES, BEAUMONT-EN- CAMBRESIS, BEAURAINS, BEAURAINVILLE, BEAUVOIS, BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS, BECOURT, BEHAGNIES, BELLIGNIES, BELLONNE, BENIFONTAINE, BERGUENEUSE, BERLENCOURT-LE-CAUROY, BERLES-MONCHEL, -

18 Dossier L’Écho Du Pas-De-Calais No 209 – Juin 2021

18 Dossier L’Écho du Pas-de-Calais no 209 – Juin 2021 Liste des cantons du Pas-de-Calais Canton d’Aire-sur-la-Lys : Aire-sur-la- Amplier, Aubigny-en-Artois, Avesnes-le- Capelle-lès-Boulogne, Conteville-lès-Bou- Canton de Calais-3 : Partie de la commune ris, Saint-Venant, Westrehem. Lys, Blessy, Estrée-Blanche, Guarbecque, Comte, Bailleul-aux-Cornailles, Bailleulmont, logne, Pernes-lès-Boulogne, Pittefaux, de Calais non incluse dans les cantons de Ca- Canton de Longuenesse : Arques, Blen- Isbergues, Lambres, Liettres, Ligny-lès-Aire, Bailleulval, Barly, Basseux, Bavincourt, Beau- Wimereux, Wimille. lais-1 et de Calais-2. decques, Campagne-lès-Wardrecques, Hal- Linghem, Mazinghem, Quernes, Rely, Rom- dricourt, Beaufort-Blavincourt, Berlencourt- La partie de la commune de Boulogne-sur- Canton de Carvin : Carvin, Courrières, lines, Helfaut, Longuenesse, Wizernes. bly, Roquetoire, Saint-Hilaire-Cottes, Witter- le-Cauroy, Berles-au-Bois, Berles-Monchel, Mer située au nord d’une ligne définie par Libercourt. Canton de Lumbres : Acquin-Westbé- nesse, Wittes. Berneville, Béthonsart, Bienvillers-au-Bois, l’axe des voies et limites suivantes : depuis Canton de Desvres : Alincthun, Amble- court, Affringues, Aix-en-Ergny, Alette, Canton d’Arras-1 : Acq, Anzin-Saint-Aubin, Blairville, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte- le littoral, jetée Nord-Est, quai des Paque- teuse, Audembert, Audinghen, Audresselles, Alquines, Audrehem, Avesnes, Bayenghem- Beaumetz-lès-Loges, Dainville, Écurie, Étrun, Rictrude, Cambligneul, Camblain-l’Abbé, bots, quai Léon-Gambetta, boulevard Fran- Bazinghen, Bellebrune, Belle-et-Houllefort, lès-Seninghem, Bécourt, Beussent, Bezin- Marœuil, Mont-Saint-Éloi, Neuville-Saint- Canettemont, Capelle-Fermont, La Cauchie, çois-Mitterrand, boulevard Daunou, rue de Beuvrequen, Bournonville, Brunembert, Car- ghem, Bimont, Bléquin, Boisdinghem, Bon- Vaast, Roclincourt, Sainte-Catherine, Wailly. -

Calendrier Eté 2021

CIRCUIT 101 CIRCUIT 102 CIRCUIT 103 CIRCUIT 104 Groupe 1 101 KM Groupe 2 86km Groupe 1 102 KM Groupe 2 85km Groupe 1 100 KM Groupe 2 80km Groupe 1 85 KM Groupe 2 72km BERCK RANG Chemin Blanc LA MADELON RANG GROFFLIERS LES CAMPIGNEULLES CONCHILE CAMPIGNEUILLES WABEN NEUVILLE VILLERS MONTREUIL NEMPONT RAYE/A MARLES VRON NEUVILLE LABROYE GUIGNY BEAURANVILLE MOISMONT MARLES TOLLENT HESDIN LOISON PETIT CHEMIN BEAURAINVILLE FONTAINE L ETALON CREQUY CRECY OFFIN HESMOND VACQUERIETTE SAIN LES FRESSINS ST RIQUIER EMBRY BOUBERS LES H VIEIL HESDIN FRESSIN NEULLY L 'HOPITAL HENOVILLE SAINT DENOEUX HESDIN WAMBERCOURT LA MOTTE BULEUX AIX EN ISSART MARENLA AUBIN ST V CAVRON NOUVION D 149 NEUVILLE CAMPAGNE AUBIN ST V. D 111 MONTCAVREL ECUIRES BUIRE LAMBUS SAILLY FLIBAUCOURT ESTREE ROMONT MOURIEZ BRAY MONTREUIL BOISJEAN TORTEFONTAINE PONTOILE CAMPIGNEUILLES LES PETITES WAILLY LE MOLINEL NEUVILLE PARAPLUIE VERTON BERCK ROUSSENT LAUNOY AIRON ST VAST NEMPONT VERCOURT RANG CONCHIL CONCHILE VERTON GROFFLIERS VERTON BERCK BERCK BERCK CIRCUIT 105 CIRCUIT 106 CIRCUIT 107 CIRCUIT 108 Groupe 1 83 KM Groupe 2 72km Groupe 1 93 KM Groupe 2 78km Groupe 1 85km Groupe 2 70km Groupe 1 84 KM Groupe 2 idem VERTON VERTON GROFFLIERS RANG CONCHILE CONCHIL CAMPIGNEUILLES les P COLLINE NAMPONT SORRUS FRESNE LIGESGCOURT LA CALOTERIE NAMPONT CRECY BEUTIN VALLOIRES D111 BREXENT DOMPIERRE POTEAU NOUVION RECQUES BEUSSENT WADICOURT MACHY PARENTY BERNIEULLES CRECY MACHIEL DOUDEAUVILLE CORMONT FORET L'ABBAYE REGNIERES SAMER FRENCQ LAMOTTE BULEUX ARRY NESLES LE TITRE RUE WIDEHEM SAILLY -

Délimitation Des Nouveaux Cantons Dans Le Département

27 février 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 149 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Décret no 2014-233 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Pas-de-Calais NOR : INTA1401219D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3113-2 ; Vu le code électoral, notamment son article L. 191-1 ; Vu le décret no 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint- Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ensemble le I de l’article 71 du décret no 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi no 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; Vu la délibération du conseil général du Pas-de-Calais en date du 10 janvier 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète : Art. 1er.−Le département du Pas-de-Calais comprend trente-neuf cantons : – canton no 1 (Aire-sur-la-Lys) ; – canton no 2 (Arras-1) ; – canton no 3 (Arras-2) ; – canton no 4 (Arras-3) ; – canton no 5 (Auchel) ; – canton no 6 (Auxi-le-Château) ; – canton no 7 (Avesnes-le-Comte) ; – canton no 8 (Avion) ; – canton no 9 (Bapaume) ; – canton no 10 (Berck) ; – canton no 11 (Béthune) ; – canton no 12 (Beuvry) ; – canton no 13 (Boulogne-sur-Mer-1) ; – canton no 14 (Boulogne-sur-Mer-2) ; – canton no 15 (Brebières) ; – canton no 16 (Bruay-la-Buissière) ; – canton no 17 (Bully-les-Mines) ; – canton no 18 (Calais-1) ; – canton no 19 (Calais-2) ; – canton no 20 (Calais-3) ; – canton no 21 (Carvin) ; – canton no 22 (Desvres) ; – canton no 23 (Douvrin) ; – canton no 24 (Etaples) ; .