Reconnaissance De La Structure Profonde En Foret De Marchenoir (41)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

GUIDE PRATIQUE EDITION 2021 Retrouvez Toutes Les Informations Utiles De Votre Ville Dans Ce Guide MER, MA VILLE SERVICES Présentation

e www.mer41.fr GUIDE PRATIQUE EDITION 2021 Retrouvez toutes les informations utiles de votre ville dans ce guide MER, MA VILLE SERVICES Présentation ........................... 08 Identité ..................................... 08 UTILES Intercommunalité ................ 09 Vos déchets, le SIEOM ........ 30 Vie locale ................................ 10 Votre eau, Val d’Eau ............ 31 Loisirs pour tous .................... 14 Services financiers ............... 32 Immobilier .............................. 32 Professions juridiques ......... 33 MA Services funéraires .............. 33 MAIRIE Transports ................................ 35 Le conseil municipal .......... 18 Démocratie participative . 21 22 MON Formalités................................ Contacter les services ........ 22 QUOTIDIEN Services intercommunaux ................. 23 Santé ......................................... 38 Autres services publics ....... 27 Culture / Loisirs ...................... 42 Sport .......................................... 48 Social ........................................ 52 Gratuit - Tirage : 3 600 exemplaires Famille ...................................... 54 Hôtel de Ville : 9 rue Nationale - 41500 Mer - & 02 54 81 40 80 Site Internet : www.mer41.fr Seniors ...................................... 60 Directeur de la publication : Vincent Robin Régie publicitaire : France Régie Éditions Photos : Mairie de Mer - Force Motrice - Didier Depoorter Tous droits réservés Maquette, photogravure, impression : France Régie Éditions La direction de la -

Fiche Horaire Ligne : OUZ01 - OUZOUER 01

Fiche Horaire Ligne : OUZ01 - OUZOUER 01 Valide à partir du 01/09/2020 Itinéraires OUZ01A Itinéraires OUZ01R OUZ01R Commune Point d'arrêt lmmjv--- Commune Point d'arrêt --m----- lm-jv--- BEAUCE-LA-ROMAINE BEAUCE-LA-ROM. - (Montreveau) 07:03 BEAUCE-LA-ROMAINE BEAUCE-LA-ROM. - (clg R.Cassin) 12:15 16:45 BEAUCE-LA-ROM. - (Villecellier) 07:04 BINAS BINAS - (Ablainville) 12:22 16:52 BEAUCE-LA-ROM. - (23, Lierville) 07:09 BINAS - (Préaux) 12:25 16:55 BEAUCE-LA-ROM. - (Verdes) 07:14 BEAUCE-LA-ROMAINE BEAUCE-LA-ROM. - (Prunay) 12:29 16:59 BEAUCE-LA-ROM. - (Manthierville) 07:18 BEAUCE-LA-ROM. - (Tripleville) 12:31 17:01 BEAUCE-LA-ROM. - (Basses Huignes) 07:19 BEAUCE-LA-ROM. - (Séronville) 12:35 17:05 BEAUCE-LA-ROM. - (Membrolles) 07:24 BEAUCE-LA-ROM. - (Prénouvellon) 12:39 17:09 BEAUCE-LA-ROM. - (Boisville) 07:27 BEAUCE-LA-ROM. - (Boisville) 12:43 17:13 BEAUCE-LA-ROM. - (Prénouvellon) 07:31 BEAUCE-LA-ROM. - (Membrolles) 12:46 17:16 BEAUCE-LA-ROM. - (Séronville) 07:35 BEAUCE-LA-ROM. - (Basses Huignes) 12:50 17:20 BEAUCE-LA-ROM. - (Tripleville) 07:40 BEAUCE-LA-ROM. - (Manthierville) 12:52 17:22 BEAUCE-LA-ROM. - (Prunay) 07:42 BEAUCE-LA-ROM. - (Verdes) 12:56 17:26 BINAS BINAS - (Préaux) 07:46 BEAUCE-LA-ROM. - (23, Lierville) 13:01 17:31 BINAS - (Ablainville) 07:49 BEAUCE-LA-ROM. - (Villecellier) 13:06 17:36 BEAUCE-LA-ROMAINE BEAUCE-LA-ROM. - (clg R.Cassin) 07:56 BEAUCE-LA-ROM. - (Montreveau) 13:08 17:38 Légende itinéraires Légende itinéraires OUZ01A - OUZOUER VEHICULE 1 ALLER OUZ01R - OUZOUER VEHICULE 1 RETOUR Fiche Horaire Ligne : OUZ02 - OUZOUER 02 Valide à partir du 01/09/2020 Itinéraires OUZ02A Itinéraires OUZ02R OUZ02R Commune Point d'arrêt lmmjv--- Commune Point d'arrêt --m----- lm-jv--- LORGES LORGES - (Bourg) 07:30 BEAUCE-LA-ROMAINE BEAUCE-LA-ROM. -

Horaires Ligne 10 Blois/Beauce La Romaine – Ouzouer

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES LIGNE 10 BLOIS > BEAUCE LA ROMAINE - OUZOUER LES NAVETTES BLOIS > BEAUCE VACANCES SCOLAIRES (ZONE B) JOURS FÉRIÉS LA ROMAINE - • Rentrée : Mardi 1er septembre 2020 • dimanche 1er novembre 2020 (Toussaint) • Toussaint : Samedi 17octobre • mercredi 11 novembre 2020 (Armistice de 1918) Cette ligne ne fonctionne pas les dimanches et jours fériés au Lundi 2 novembre 2020 NAVETTES RÉSERVÉES AUX SCOLAIRES (CAR 99) OUZOUER • vendredi 25 décembre 2020 (Noël) PÉRIODE SCOLAIRE • Noël : Samedi 19 décembre 2020 • vendredi 1er janvier 2021 (jour de l'an) PÉRIODE SCOLAIRE VAC. SCOL. au Lundi 4 janvier 2021 LMaJV Mercredi 10 • lundi 5 avril 2021 (Pâques) BLOIS SNCF • Hiver : Samedi 20 février 2021 Services 12:17 12:19 • samedi 1er mai 2021 (fête du travail) V S Me LMaJV L à V L à V au Lundi 8 mars 2021 BLOIS CHÂTEAU effectués par 12:22 12:24 • samedi 8 mai 2021 (Victoire 1945) • Printemps : Samedi 24 avril 2021 Notes à consulter 1 - 2 1 1 - 3 NAVETTE BLOIS JEAN JAURÈS les lignes S1 12:25 12:27 au Lundi 10 mai 2021 • jeudi 13 mai 2021 (Ascension) Destination Ouzouer Ouzouer Ouzouer Oucques Ouzouer Ouzouer Tarif BLOIS PÔLE ÉCHANGE SCOLAIRE (QUAIS 1 À 3) et S2 Azalys 12:27 12:29 • Pont de l'ascension : du Jeudi 13 • lundi 24 mai 2021 (Pentecôte) BLOIS SNCF au lundi 17 mai 2021 • mercredi 14 juillet 2021 (Fête nationale) 12:32 12:32 Gare Gare Gare Gare • Été : À compter du Mardi 6 juillet 2021 • dimanche 15 août 2021 (Assomption) Château 12:34 12:34 Jean Jaurès (Halle aux Grains) 12:37 12:37 NAVETTE NAVETTE NAVETTE NAVETTE NAVETTES RÉSERVÉES AUX COMMERCIAUX (CAR 99) TARIFS ET TITRES DE TRANSPORT Auvergne (Lycées) 12:39 12:39 TOUTE L'ANNÉE Pôle d'Échange Scolaire 12:38 17:50 18:33 17:41 Mercredi Lundi à Vendredi Tout voyageur doit être muni d’un titre de transport ou s’acquitter d’un ticket à 3 €. -

Recueil Des Actes Administratifs N°41-2016-06-026 Publié Le 17 Juin

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°41-2016-06-026 LOIR-ET-CHER PUBLIÉ LE 17 JUIN 2016 1 Sommaire DDCSPP 41-2016-06-14-005 - Habilitation sanitaire du Dr RISVEGLIATO. (2 pages) Page 6 DDCSPP - Service sports 41-2016-06-09-006 - Dérogation BNSSA (2 pages) Page 9 41-2016-06-09-007 - Dérogation BNSSA (2 pages) Page 12 41-2016-06-09-008 - Dérogation BNSSA (2 pages) Page 15 DDT 41 41-2016-06-06-002 - Arrêté autorisant la capture de poissons à des fins scientifiques (ECOGEA-CORNU) (3 pages) Page 18 41-2016-06-06-001 - Arrêté autorisant la capture et le transport de poisson à des fins scientifiques et biologiques (C. BOISNEAU) (3 pages) Page 22 41-2016-06-01-013 - Arrêté fixant la liste des communes dans lesquelles la présence de la loutre et du castor d'Eurasie est avérée pour la saison 2016/2017 (2 pages) Page 26 41-2016-06-01-012 - Arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux classés nuisibles pour l'année cynégétique 2016/2017 (3 pages) Page 29 41-2016-06-07-015 - Arrêté modifiant l'arrêté du 10 mai 2016 relatif à la recherche et la destruction de la grenouille taureau en Loir-et-Cher (2 pages) Page 33 41-2016-06-10-008 - Arrêté modificatif attribuant les plans de chasse individuels pour le grand gibier pour la campagne 2016-2017 dans le département de Loir-et-Cher (58 pages) Page 36 41-2016-06-08-001 - Arrêté modificatif autorisant la capture et le transport de poissons à des fins scientifiques (SUBATECH) (2 pages) Page 95 41-2016-06-07-010 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à la création d'un forage pour abreuvement sur la commune de Lamotte-Beuvron. -

Gâtine Tourangelle Du Nord

GÂTINE TOURANGELLE DU NORD Blois / Chailles / Chambon-sur-Cisse / Paysage et Herbault / Molineuf / Orchaise / Saint-Gervais-la-Forêt / géomorphologie 7 ANTICLINAL D’HERBAULT Saint-Lubin-en-Vergonnois / Saint-Sulpice-de-Pommeray INTÉRÊT DU SITE L’anticlinal* d’Herbault, ample et léger bombement entaillé par la Cisse et la Loire, contraste avec les plateaux envi- ronnants. La forêt de Blois, installée sur cette modeste déformation de la surface de l’écorce terrestre, facilite son repérage. Photo : la vue porte vers le Sud-Est ; en bas à droite, Orchaise ; au fond à gauche , Blois. LOCALISATION ET ACCÈS Le bombement, bien que très léger, est assez bien repérable dans la to- pographie par des altitudes supé- rieures à celles des plateaux péri- phériques. Son axe (tireté marron) correspond à la ligne de partage des eaux des ruisseaux, notamment en forêt de Blois. L’Anticlinal est recoupé par les val- lées de la Loire et de la Cisse. Fig. 1. Le relief, marqueur de l’anticlinal ------ : courbes de niveau - - - - : axe de l’anticlinal AB : coupe de la fig. 2 GÉODIVERSITÉ La déformation a placé l’Argile à silex, forma- SW NE tion plus ancienne, à des altitudes, supérieures Cisse Chambonsur-Cisse Forêt de Blois SaintSulpice 140 (plus de 140 m) à celles du Calcaire de Beauce 120 (120 m en moyenne), formation plus récente. La Craie à silex du Sénonien affleure dans les 100 Argile à silex Craie à silex (Sénonien) vallées de la Cisse et de la Loire dans l’axe du 80 bombement entaillé. D’axe WNW-ESE, cette 50 Tueau (Turonien) déformation, comme celles de l’anticlinal de 40 Chémery (voir 18 Butte de Chémery) et de l’an- 20 ticlinal de la forêt de Marchenoir, correspond à Sables du Perche (Cénomanien) 0 un flambage* de la couverture sédimentaire du 1 km charnière (= axe vertical) de l’anticlinal Bassin parisien engendrée par la compression pyrénéenne pendant l’Éocène (voir p. -

Population 41.Pdf

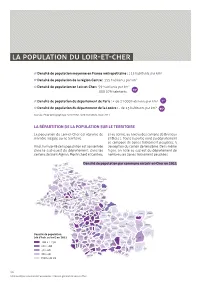

-- Densité de population moyenne en France métropolitaine : 115 habitants par km² Densité de population de la région Centre : 155 habitants par km² Densité de population en Loir-et-Cher : 59 habitants par km² 70e 330 079 habitants er Densité de population du département de Paris : + de 21 000 habitants par km² 1 Densité de population du département de la Lozère : - de 15 habitants par km² 96e Sources : Étude démographique Loir-et-Cher 2020 Livre Blanc. Insee 2011. LA RÉPARTITION DE LA POPULATION SUR LE TERRITOIRE La population du Loir-et-Cher est répartie de et au centre, au niveau des cantons de Bracieux manière inégale sur le territoire. et Blois 1. Toute la partie nord du département se compose de zones faiblement peuplées, à Ainsi, la majorité de la population est concentrée l’exception du canton de Vendôme. De la même dans le sud-ouest du département, dans les façon, on note au sud-est du département de cantons de Saint-Aignan, Montrichard et Contres, nombreuses zones faiblement peuplées. LE GAULT- DU-PERCHE Densité de population par commune en Loir-et-Cher en 2011 LE PLESSIS- DORIN ST-AVIT ARVILLE OIGNY LE POISLAY SOUDAY LA FONTENELLE ST-AGIL DROUÉ BOURSAY RUAN- MONDOUBLEAU SUR-EGVONNE CHOUE BOUFFRY LA CHAPELLE- VILLEBOUT BAILLOU CORMENON VICOMTESSE ST-MARC- FONTAINE- MEMBROLLES RAOUL DU-COR CHAUVIGNY- BEAUCHÊNE ST-JEAN- PRÉNOUVELLON ROMILLY DU-PERCHE FROIDMENTEL VERDES BRÉVAINVILLE OUZOUER- TRIPLEVILLE SARGÉ- LE TEMPLE ST-HILAIRE- LE-DOYEN SUR-BRAYE LA VILLE- LA-GRAVELLE AUX-CLERCS SEMERVILLE DANZÉ MORÉE MOISY BINAS BUSLOUP -

Bulletin 2017

LOIR –ET–CHER ATURE N Bulletin 2017 LOIR-ET-CHER NATURE . Bulletin 2017 . Page 1 Huppe fa sciée Gérard FAUVET SOMMAIRE Mot du Président, rapport moral et rapport d’activité………………... 3 Bernard DUPOU Climatologie 2017 à Blois……………………………….………………….. 10 ean PINSACH Oiseaux hivernants………………………………………………………….. 14 Sylvette LESAINT Suivi de la population des sternes et autres Laridés sur la Loire……. 16 Jacques VION Info Ornitho 41 Notes 2016...……………………………………………….. 20 Alain PERTHUIS Avifaune de la ZPS Petite Beauce…………………………………….….. 32 Alain PERTHUIS Les vasières d’un étang en vidange………………………….………….. 37 Sylvette LESAINT Insectes : chute dramatique des effectifs………………………………. 39 Jean PINSACH Renard roux non coupable………………………………………………... 42 Article collectif Ornithologie 2017 à Loir-et-Cher Nature...……………………………… 50 Alain POLLET Des petits gravelots………………………………………………………….. 53 Gérard FAUVET ème 12 nuit de la chouette…………………………………….…………….. 54 François BOURDIN Fréquence grenouille à Blois………………………………………………. 56 Sylvette LESAINT Action en justice : affaire Renoncourt……………….………………….. 58 François BOURDIN Les busards dans la ZPS Petite Beauce en 2017……….……….…….. 65 François BOURDIN Mademoiselle pèlerin…………………………….………………………… 73 Gérard FAUVET LOIR-ET-CHER NATURE . Bulletin 2017 . Page 2 LE MOT DU PRESIDENT Le mot du Président a surtout pour but de vous présenter le rapport moral et le rapport d’activité de Loir-et- Cher Nature pour l’année 2017. Vous trouverez dans le bulletin annuel le détail de certaines de ces activités, reflet du travail des bénévoles qui œuvrent au bon fonctionnement de notre association. Que tous en soient aujourd’hui remerciés ! 1. RAPPORT MORAL 2017 Après une année 2016 difficile sur le plan climatique et pour l'environnement social général, l'année 2017 aura été marquée par une météo plutôt favorable et de meilleures perspectives, sur le plan législatif, avec notamment la création effective de l'Agence française de la biodiversité (AFB), le 1er janvier 2017 Ce nouvel organisme public fédérateur regroupe maintenant différents services dont, notamment, l'ONEMA. -

Fiche Projet-Jardinons Nos Villages.Pdf

« JARDINONS NOS VILLAGES », Thématique 1 : Biodiversité, eau, patrimoine naturel POUR UNE GESTION Thématique 2 : Démarches participatives, citoyennes, mise en réseau d’acteurs DIFFERENCIEE ET PARTICIPATIVE Territoire concerné : Loir-et-Cher (41) DE L’URBANISME VEGETAL Type de porteurs de projet : Organisme d’utilité publique Contexte Alors que de plus en plus de communes du territoire souhaitent mener des projets de gestion des espaces verts et renouveler leurs pratiques, elles rencontrent des difficultés dans la mise en cohérence des différents objectifs : réduction des temps de gestion, zéro phyto, objectifs de fleurissement, etc. Face à ce constat, 3 Pays Loir-et-Chériens ont sollicité les structures locales de conseil aux communes, afin qu’ils élaborent une méthodologie. Fondée sur une approche transversale et participative de la gestion des espaces verts, l’initiative « Jardinons nos Villages » réunit ainsi des structures locales aux expertises diverses afin © CAUE 41 d’élaborer et d’expérimenter sur 9 communes volontaires une nouvelle stratégie/méthodologie d’intervention. Objectifs vis- !!!ésAssocier les compétences des associations et structures de conseils intervenant sur le territoire afin de formaliser une offre commune dédiée aux collectivités - Accompagner les élus locaux dans la définition de leur stratégie en matière d’espaces verts - Impliquer les habitants dans la conception et la réalisation d’aménagements paysagers - Capitaliser les méthodologies et résultats de l’expérimentation Description du projet Phase 1 : Diagnostic partagé et mise en réseau des acteurs - Travail des partenaires sur la définition d’un discours et d’une stratégie d’intervention commune permettant de croiser les champs de l’aménagement, de la santé publique et de l’environnement. -

Plan De Réseau Chartres Paris

Plan de réseau Chartres Paris Le Poislay 419 Paris Rémi 41 Droué Châteaudun Choue La Chapelle- Mondoubleau Vicomtesse Cormenon Chauvigny- du-Perche Le LoirSt-Hilaire-la-Gravelle Sargé-sur-Braye Orléans La Ville- Charsonville aux Clercs Binas/AblainvilleBeauce-la-Romaine - Ouzouer POUR CONNAÎTRE VOTRE CENTRALE Épuisay TGV 1D Morée Binas Danzé TOUTES LES LIGNES D’INFORMATION Savigny-sur-Braye 13 Autainville Paris DU RÉSEAU RÉMI, 20 Fréteval DES CARS RÉMI 41 14 Pezou Azé Orléans RENDEZ-VOUS SUR : Fortan Lisle St-Laurent- des-Bois St-Léonard- en-Beauce Mazangé St-Firmin-des-Prés Marchenoir Montrieux Oucques-la-nouvelle Lorges www.remi- Le Gué-du-Loir 02 54 58 55 44 Naveil Vendôme- Vendôme Briou Villiers-sur-Loir TGV Paris centrevaldeloire.fr Areines Villemuzard Josnes Le Loir Villetrun 10 Prépatour Villeneuve- Beaugency Coulommiers- Frouville Orléans Concriers la-Tour Talcy Montoire-sur-le-Loir 11 Orléans Selommes 492 Tavers Lavardin Séris Villemardy Maves/Pontijou Lailly-en-Val 8 Villeromain 16 Villexanton La Chapelle- Lestiou 8 Sasnières Champigny- 1 Maves/Charleville St-Martin- Avaray Ambloy en-Beauce en-PlaineHerbilly St-Laurent-Nouan Courbouzon St Amand-Longpré 9 Mer Villefrancœur Suèvres Le Cavereau Le Breuil Mulsans RÉSEAU CAR RÉMI Cour- Nouan-sur-Loire Pray Villerogneux La Chapelle- sur-Loire Lancé Vendômoise Muides-sur-Loire LIGNES RÉGULIÈRES CAR RÉMI 41 St-Dyé-sur-Loire La Ferté-St-Cyr Gombergean Landes- Villerbon Ménars Crouy- Yvoy- Lancôme le-Gaulois Fossé Montlivault sur-Cosson le-Marron St-Lubin- St-Denis-sur-Loire Maslives -

Le Vendredi 15 Janvier 2016 Dés 18 H 30 À La Salle Des Fêtes Pour La Tradi- Accueil Du Public Tionnelle Cérémonie Des Vœux

Chères administrées, chers administrés, Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Aux portes de la nouvelle année, il n'est pas trop tôt de vous adresser tous mes vœux de bonheur, de prospérité et de santé pour vous-même et votre famille. Mais, aussi de formuler des vœux pour un monde meilleur et surtout ne pas revi- vre les tragiques événements de l'année 2015 qui resteront gravés dans nos mé- moires. Quelques numéros utiles Après ces terribles et horribles attentats que nos concitoyens ont enduré, nous Syndicat scolaire de Maves ne pouvons que partager la peine et la douleur des familles qui ont perdu un en- 02 54 87 31 18 fant, un proche, un ami, un voisin, et exprimer des vœux pour que tel drame ne Val D’eau 02 54 81 40 84 se reproduise plus jamais. ASTREINTE 06 88 84 05 30 Malgré la baisse de nos recettes due à la diminution de notre dotation globale de Les Portes de l’emploi à MER : fonctionnement versée par l'Etat, des investissements nécessaires ont été réalisé - Le lundi de 14 h à 17 h en 2015 pour le bien de tous : - Le mercredi de 9 h à 12 h - Création d'un parking à l'arrière de la salle des fêtes. Assistante sociale : 02 54 55 82 82 - Mise en place de radars pédagogiques pour votre sécurité. Sapeurs-Pompiers : 18 ou 112 - Entretien de notre patrimoine par la mise en valeur du parc à coté du cimetiè- re où je vous invite à faire une balade. -

Art Ouvert Fermet 2020-2021

PRÉFET DE LOIR-ET-CHER DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES SERVICE EAU ET BIODIVERSITE ARRÊTÉ N° relatif à l'ouverture et à la fermeture de la chasse pour la campagne 2020/2021 dans le département de Loir-et-Cher Le Préfet, Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur, Chevalier dans l’Ordre National du Mérite Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.424-2 à L 424-7, L.425-15 et R.424-1 ; Vu le décret du 27 mars 2019 portant nomination de Monsieur Yves ROUSSET en qualité de préfet de Loir- et-Cher ; Vu l’arrêté ministériel du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois ; Vu l’arrêté préfectoral du 9 mai 2017 modifié fixant la liste des communes soumises au plan de chasse faisan commun dans le département de Loir-et-Cher ; Vu l’arrêté préfectoral du 9 mai 2017 modifié fixant la liste des communes soumises au plan de chasse lièvre dans le département de Loir-et-Cher ; Vu l’arrêté préfectoral du 9 mai 2018 relatif au plan de chasse applicable à l'espèce perdrix sur le territoire de certaines communes du département de Loir-et-Cher ; Vu l’arrêté préfectoral du 25 mai 2018 portant approbation du troisième schéma départemental de gestion cynégétique en Loir-et-Cher ; Vu la consultation du public organisée du 30 avril 2020 au 20 mai 2020 inclus ; Vu l’avis de la fédération départementale des chasseurs du 24 avril 2020 ; Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage consultée par écrit le 29 avril 2020 ; Sur proposition de la directrice départementale des territoires de Loir-et-Cher ; ARRÊTE Article 1er : La période d'ouverture générale de la chasse à tir et au vol est fixée, pour le département de Loir-et-Cher, du 27 septembre 2020 à 9 heures au 28 février 2021. -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2020

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 41 LOIR-ET-CHER INSEE - décembre 2019 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 41 - LOIR-ET-CHER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 41-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 41-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 41-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 41-3 INSEE - décembre 2019 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires